Читать книгу La Biblia de las Tinieblas - Ian Rankin - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

5

ОглавлениеA las doce del día siguiente, Rebus estaba sentado a una mesa en un rincón, con una pinta de cerveza IPA. El Oxford Bar tenía dos salas: una con la barra y la otra solo con mesas y sillas. Contra las paredes de la sala del fondo había bancos de iglesia reciclados. Habían encendido un fuego de carbón en la chimenea y el establecimiento olía a humo, con un matiz de lejía de haber fregado esa misma mañana. Un amplio ventanal daba a Young Street, pero la luz natural era como mucho intermitente. Rebus había tomado un par de sorbos del vaso. No había nadie más en la sala del fondo y en la otra solo estaba Kirsty, la camarera, con las noticias de la televisión por toda compañía. Cuando se abrió con un traqueteo la puerta de la calle, Rebus se permitió esbozar una leve sonrisa: Malcolm Fox llegaba puntual, como era de esperar. La figura apareció, vio a Rebus y se acercó a la mesa. Retiró una silla y se sentó, sin molestarse en averiguar si Rebus se negaría a estrecharle la mano en el caso de que se la hubiera tendido. Siobhan Clarke estaba en el umbral, señalando lo que bebía Rebus. Este negó con la cabeza y ella se retiró hacia la barra para aparecer instantes después con dos vasos de agua mineral con gas.

—Gracias por reunirte conmigo —dijo Malcolm Fox, que colocó cuidadosamente el vaso sobre el posavasos. Clarke tomó asiento en el mismo banco que Rebus, pero manteniéndose equidistante entre los dos hombres, sin pronunciar palabra—. ¿Te importa decirme por qué aquí?

—En Edimburgo existe una larga tradición de hablar de negocios en pubs —explicó Rebus—. Además, es una muestra de lo interesado que estás.

Fox le miró fijamente.

—¿Interesado?

—Podrías haberlo hecho en plan oficial, haberme citado en la jefatura de policía. En cambio, aquí estamos, en mi terreno. Significa que estás interesado, rayando en desesperado.

Fox decidió pasarlo por alto.

—Vengo en nombre de la subfiscal de la Corona. Quiere reabrir unos casos antiguos.

—Ahora que han retocado las leyes que impiden juzgar un caso por segunda vez.

—Así es.

—¿Y tiene a Billy Saunders en el punto de mira?

—Eso para empezar.

Rebus se volvió hacia Clarke.

—¿Qué más te ha contado?

—Hace treinta años —respondió Clarke—, llevaron a juicio a Saunders por matar a golpes a un hombre. El caso se vino abajo. Más adelante, cumplió condena por otro delito y reconoció ante otro preso que lo había hecho. Daba igual, porque no podían juzgarlo por segunda vez.

—Ahora pueden —añadió Fox.

—Entonces, ¿a qué espera Elinor Macari? —preguntó Rebus.

—El caso contra Saunders se vino abajo por lo que hicieron en el Departamento de Investigación Criminal de Summerhall. Manipularon pruebas, no se llevaron a cabo los interrogatorios como era debido...

—Creo recordar que nuestro inspector por aquel entonces cargó con la culpa.

—¿Te refieres a Stefan Gilmour? Sí, al final. Pero hay quien dice que fue porque quería tapar el asunto.

—¿Tapar qué?

—Billy Saunders había sido uno de los soplones de Summerhall. Decidisteis que os resultaba más útil en la calle que en chirona. El tipo que se cargó era un cabronazo llamado Douglas Merchant: Merchant se había liado con la pareja de Saunders. Por lo que a Summerhall respecta, Merchant ya podía pudrirse. Así que os asegurasteis de que el caso contra vuestro colega no pudiera llegar a buen puerto.

—Eso no quedó demostrado.

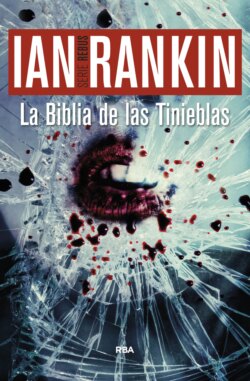

—Por lo que tengo entendido, nadie lo intentó. Stefan Gilmour presentó la dimisión, luego cerraron la comisaría y entraron en acción los buldózeres. Se acabó Summerhall y se acabaron los Santos de la Biblia de las Tinieblas.

—¿Qué te hace tanta gracia? —preguntó Rebus, al ver que Fox intentaba sofocar una sonrisa.

—¿No te parece que es pasarse un poco de la raya? ¿A quién se le ocurrió el nombre, de todos modos?

Rebus se encogió de hombros.

—Ya corría por allí antes de llegar yo a Summerhall.

—¿Así que es de los setenta, o incluso de los sesenta?

Volvió a encogerse de hombros.

—¿Qué crees que vas a sacar de todo esto, aparte de hacer méritos ante la subfiscal?

—Están desempolvando los informes sobre el caso. Se volverán a examinar las pruebas que queden. Se interrogará a los principales implicados...

—Eso no es lo que he preguntado.

—Me han encargado un trabajo y voy a hacerlo —aseguró Fox.

—George Blantyre sufrió un derrame: te deseo suerte cuando intentes sacarle respuestas. Y Frazer Spence murió hace diez años.

Fox asintió para dar a entender a Rebus que nada de eso le cogía de nuevas.

—Pero tú sigues aquí —dijo en tono de salmodia—. Igual que Stefan Gilmour y Eamonn Paterson. Además de otros vinculados con el caso...

—¿Billy Saunders?

—Conduce un taxi de alquiler privado. —Fox se interrumpió—. ¿Te has tropezado alguna vez con él?

—Hace un cuarto de siglo que no.

—Algo así se puede comprobar —le advirtió Fox.

—Pues compruébalo. —Rebus apoyó los codos en la mesa y se inclinó hacia delante—. Pero no esperes encontrar gran cosa, aparte de telarañas y polvo.

—Puedo dar por sentado que avisarás a tus antiguos colegas de que me pondré en contacto con ellos, ¿verdad?

—Te dirán que pierdes el tiempo, así como una buena pasta a cargo de los contribuyentes.

Fox hizo caso omiso.

—Creo que tengo la dirección de George Blantyre. A Stefan Gilmour no habrá problema para localizarlo: siempre sale en los periódicos. —Se interrumpió—. ¿Sigue viviendo Eamonn Paterson en Ferry Road?

—Hasta donde yo sé, sí.

—Dudo que se haya mudado desde anoche. —Fox tenía la mirada fija en Rebus—. Estuve de reconocimiento —le explicó—. Te vi dejarlo en su casa. Me alegra que sigáis siendo buenos amigos. —Hizo una pausa—. Cuando estalló el caso Saunders, no llevabas mucho tiempo formando parte del equipo de Summerhall, ¿verdad?

—Unos seis meses, quizá siete.

—¿El discípulo más reciente en las filas de los Santos?

—Sí.

—Igual resulta que no estuviste implicado: Gilmour y los demás no debían saber hasta qué punto podían confiar en ti.

—¿Tú crees? —Rebus se retrepó en el banco, que emitió un crujido de queja.

—Apenas acabas de volver a entrar en el Cuerpo. Algo así podría poner en peligro...

—Lo que estás diciendo es que, si te ayudo, ¿puedo quedar al margen del asunto?

—Ya sabes que no puedo hacer esa clase de promesas. —Pero el tono de Fox dio a entender otra cosa.

—¿Y lo único que tengo que hacer es delatar a algunos de mis amigos más antiguos?

—No es eso lo que te pido.

—Eres de lo que no hay, Fox. Y déjame que te diga algo que sí sé. —Rebus ya se desplazaba hacia el extremo del banco para ponerse en pie—. Te queda muy poco tiempo para dejar la sección de Denuncias. Eso significa que pronto volverás a entrar en acción, rodeado de tipos como yo: te espera una buena juerga, inspector. Espero que no te importe recibir un buen vapuleo...

—¿Me estás amenazando?

Rebus no se molestó en contestar. Ya estaba metiendo los brazos en las mangas del abrigo. La cerveza seguía donde la había dejado; no se había bebido ni la mitad.

—Las entrevistas oficiales empezarán de aquí a uno o dos días —dijo Fox—. Y te aseguro que serán rigurosas y quedarán grabadas. —Se volvió para ver a Rebus dirigirse al umbral y trasponerlo, bajando unos peldaños hacia la barra, la puerta principal y el mundo exterior.

Reinó el silencio en la mesa unos momentos y luego Fox hinchó los carrillos y resopló.

—Creo que ha ido bien —sugirió Siobhan Clarke.

—Bueno, en la medida en que no hemos acabado revolcándonos por el suelo, sí, ha ido bien.

Clarke se había puesto en pie. Fox le preguntó si quería que la llevase a alguna parte, pero ella negó con la cabeza.

—Casi se llega antes andando —le dijo—. Además, así se me despejará la nariz de tantos humos.

—¿La chimenea? —se interesó Fox.

—La testosterona —le corrigió ella.

—Gracias por echarme una mano, de todos modos.

—Lo cierto es que no hice nada.

—Conseguiste que viniera Rebus.

—En realidad no tuve que convencerlo.

Fox lo calibró unos instantes.

—Igual Eamonn Paterson lo puso sobre aviso...

Clarke tendió la mano y Fox se la estrechó.

—Buena suerte —le dijo.

—¿Lo dices en serio?

—Hasta cierto punto.

A solas en la sala del fondo del bar, Fox reparó en que su vaso no estaba del todo centrado en el posavasos. Con gesto lento y cuidadoso, abordó la tarea de reubicarlo.

Rebus se había detenido el tiempo suficiente en el cruce de North Castle Street para encender un cigarrillo y llamar al teléfono fijo de Eamonn Paterson.

—Soy John —dijo cuando contestó Paterson.

—Anoche estuvo bien, ¿verdad? Gracias de nuevo por traerme a casa.

—Acabo de hablar con Malcolm Fox.

—¿Quién es ese?

—Trabaja en la sección de Denuncias, lo que lo convierte en el perro de presa de Macari.

—Qué rapidez.

—Nos tiene a todos en el punto de mira. Cree que nos cargamos el caso Saunders para que siguiera en la calle un buen soplón.

—Como si fuéramos capaces de hacer algo semejante.

—Pero no fue así, ¿verdad?

—¿A qué te refieres, John?

—Bueno, había algo más, algo que os tenía a todos nerviosos. Puertas que se cerraban al pasar yo por delante..., conversaciones que se interrumpían de repente al entrar yo en el bar.

—Son imaginaciones tuyas.

—Tanto si lo son como si no, vais a tener que véroslas con Fox, y es posible que parezca uno de esos osos grandes y blandos que se ganan en la feria, pero tiene garras que lleva toda la vida afilando.

—¿Y por qué tenemos que hablar con él siquiera?

—Porque Elinor Macari tendrá buen cuidado de otorgarle la autoridad necesaria. Ahora mismo, está recabando expedientes y pruebas de hace treinta años. Estará bien preparado cuando llame a vuestra puerta.

—Tú lo has dicho, John: treinta años... Igual ninguno tenemos tanta memoria.

—Dudo que eso sea una buena defensa, Eamonn. No si hay por ahí algún expediente al que pueda echar mano. —Rebus hizo una pausa—. Así que déjame que te lo pregunte ahora mismo: ¿lo hay?

—Tú estabas allí, John. Ya sabes cómo trabajábamos.

—Lo sé en parte. —Rebus vio a Siobhan Clarke llegar desde Young Street. Ella también le vio y saludó con la mano—. Cuando quieras llenar los espacios en blanco, te escucharé encantado; es posible que incluso pueda echar una mano.

—John...

—Piénsalo bien —le espetó Rebus, que puso fin a la llamada. Luego le dijo a Clarke—: Hola.

—Iba a Gayfield Square. Vas en esa dirección.

—¿Por qué no?

Los dos cruzaron la calle, prestando atención al tráfico, y enfilaron Hill Street.

—Bueno, ¿qué te ha parecido? —preguntó ella por fin.

—Ya me conoces, Siobhan. No suelo dar muchas vueltas a las cosas.

—Aun así, me parece que has calado a Fox: este asunto no es más que una manera de posponer la hora maldita en que lo vuelvan a destinar al DIC. —Se interrumpió—. No te importa que haga de intermediaria, ¿verdad? —Le vio encogerse de hombros—. De hecho —se corrigió—, creo que la palabra que utilizó Fox fue «árbitro».

—No éramos más que una cuadrilla de chicos, Siobhan, lo típico en el DIC por aquel entonces.

—Solo que vuestra cuadrilla tenía un nombre.

—Yo nunca le di tanta importancia como los demás. Cuando teníamos que hacer un trabajo, llevábamos un casette en el coche: The Skids cantando «The Saints Are Coming», aquí vienen los santos. Era obligatorio ponerla.

—¿Y si se te olvidaba?

—Alguien se mosqueaba, por lo general Gilmour.

—Hoy en día es promotor inmobiliario, ¿no?

—Hoteles, sobre todo. Montó un negocio con un futbolista importante.

—¿Es millonario?

—Eso se dice.

—Le he visto en carteles de la campaña por el No... ¿Aún tienes contacto con él?

Rebus se detuvo en seco y se volvió hacia ella.

—Lo vi anoche.

—¿Ah?

—En casa de Dod Blantyre.

—¿La reunión de la que te habló tu amigo Tocino?

Rebus asintió, fulminándola con la mirada.

—Puedes contárselo a Fox si quieres. Seguro que le hace poner la antena: una reunión de los Santos, presas del pánico.

—¿Eso fue?

Rebus se rascó el mentón.

—No estoy seguro —confesó—. La excusa fue que queríamos ver a Blantyre.

—¿Porque tuvo un derrame?

—Pero él sabía lo de Macari. Y quería que yo viera qué podía averiguar al respecto.

Clarke asintió con la cabeza.

—Por eso accediste a ver a Fox, ¿no? Y la llamada de teléfono que acabas de hacer...

—Estaba poniendo al tanto a Paterson de las novedades —confirmó Rebus. Había echado a andar de nuevo, y Clarke le dio alcance poco después.

—¿Intentas jugar a dos bandas? —supuso ella—. Lo que significa que en realidad no sabes lo que ocurrió con Billy Saunders.

—No estoy seguro de que sea un asunto tan claro como cree Fox.

—Pues díselo.

—¿Y meter a los otros en el ajo? —Rebus negó con la cabeza—. No hasta que esté seguro.

—¿Vas a indagar por tu cuenta? Ya sabes lo que pensará Fox de eso, ¿verdad?

—Me importa un carajo lo que piense de eso tu amigo Fox.

Clarke le agarró por el brazo.

—Tú ya sabes de quién soy amiga.

Rebus se había parado de nuevo. Bajó la vista hacia el antebrazo y la mano aferrada a él.

—Claro que sí —dijo, casi con dulzura—. Eres amiga de Malcolm Fox.

Ella se mostró furiosa dos o tres segundos antes de ofrecerle una sonrisa torcida.

—A veces eres un auténtico capullo —dijo, soltándole el brazo para cerrar la mano y golpearle en el hombro con el puño. Rebus hizo un gesto de dolor y se frotó donde había recibido el golpe.

—¿Has estado haciendo pesas? —preguntó.

—Más que tú —le soltó ella.

—¿En el mismo gimnasio que tu amigo abogado? ¿Tenéis planeada alguna otra cena barata?

—No tiene ninguna gracia.

—Entonces, ¿por qué sonríes? —le preguntó Rebus, cuando se ponían en camino otra vez.

—Fox se está ocupando de los expedientes del caso —comentó Clarke por fin.

—Pues sí —convino Rebus.

—Así que si quieres investigar...

—No me costará más que perder la dignidad —le dijo Rebus.

—Pero en el bar...

—Si me hubiera doblegado de inmediato, él habría sospechado algo. —Miró en dirección a ella—. Hay quien podría confundir esa mirada con un gesto de admiración a regañadientes.

—Es posible —reconoció Clarke. Pero siguió mirándole así.

El centro de comunicaciones había revisado sus registros de la noche del accidente sin encontrar nada referente a la zona oeste de la ciudad, aparte de la automovilista que llamó para informar del accidente. Rebus pidió esos datos de todos modos y los anotó. Recordaba que la conductora volvía a casa de su trabajo en un supermercado de Livingston. Llamó a su móvil y la encontró trabajando. Ella le preguntó qué tal estaba Jessica Traynor.

—Se está recuperando —le aseguró Rebus—. Entretanto, tengo un par de preguntas rutinarias, si no le importa. Cuando detuvo el coche, ¿no vio ningún otro indicio de vida?

—No.

—¿Nada que indicase que tal vez no estaba sola en el momento del choque?

—¿Había alguien más?

—Estamos intentando hacernos una idea, señora Muir.

—Ella estaba en el asiento del conductor.

—¿Con la puerta abierta?

—Eso creo.

—¿Y el maletero?

—Lo cierto es que no tengo ni idea. Supongo que pudo abrirse por el impacto...

—¿No recuerda si estaba abierto o cerrado?

—No. —Se interrumpió, se disculpó y preguntó si era importante.

—La verdad es que no —la tranquilizó Rebus—. ¿Y no vio ningún otro vehículo? ¿Alguna luz carretera adelante?

—No.

—Sé que es mucho pedirle, pero ¿se cruzó con algún coche en dirección contraria en los minutos anteriores a su llegada al lugar del accidente?

—Estaba pensando en la cena. Y llevaba la radio puesta, iba cantando, seguramente.

—¿Así que no lo recuerda?

—Pues no.

Rebus le dio las gracias y colgó. Supuso que lo habría recordado si algún loco del volante hubiera salido de la nada embalado. Se levantó de su mesa y fue a la de Christine Esson.

—¿Qué tienes para mí? —preguntó.

Ella señaló la impresora.

—Puesto que estás chapado a la antigua, he supuesto que preferirías tenerlo en papel.

—Qué, ¿nos hemos quedado sin papiros? —Recogió las páginas impresas, unas treinta o así.

—Había más —le advirtió ella—. Pero era todo sobre fusiones y adquisiciones, y muchas páginas estaban duplicadas.

—Con esto tengo suficiente para empezar —dijo Rebus, que volvió a su mesa y colocó la silla de manera que pudiera estirar las piernas. Luego empezó a leer la versión de la vida y milagros de Owen Traynor que aparecía en Internet. Cincuenta y dos años de edad, casado durante diecisiete con Josephine Gray, amargo (y costoso) divorcio. Traynor se había declarado en bancarrota a los veintitantos pero se recuperó en cuestión de diez años. Había nacido en Croydon y le había dicho a un entrevistador que fue a la «universidad de la vida». Más de un perfil hacía mención de cómo cambiaba su estado de ánimo cuando se le planteaba un asunto que no le hacía gracia. Otro entrevistador confesaba incluso que Traynor había amenazado con colgarlo de la ventana por los pies, aunque en son de broma. No fue una broma cuando aquel inversor furioso empezó a armar escándalo: fue agredido a la puerta de su casa y acabó en la UCI. No se presentaron cargos. Había habido otros estallidos, casos en los que Traynor perdió los estribos. Le habían prohibido la entrada al menos a un hipódromo y un hotel de cinco estrellas de Londres.

Todo un personaje, el señor Owen Traynor.

Rebus pulsó en número de la Royal Infirmary en su teléfono y preguntó qué tal estaba Jessica Traynor.

—Le han dado el alta —le dijeron.

—¿Tan pronto?

—Tendrá que hacer una serie de sesiones de recuperación y demás...

—Pero ¿ya puede subir escaleras? —Rebus estaba pensando en los tres tramos hasta su piso de Great King Street.

—Su padre le ha reservado una habitación en un hotel durante unos días.

«Al lado de la que ocupa él», supuso Rebus. Dio las gracias a la enfermera, puso fin a la llamada y echó otra ojeada a las notas impresas. Se dio cuenta de que el caso estaba desapareciendo, como si lo hubieran cargado en un camión y fuera ya camino de la chatarrería. Paseó la mirada por la oficina. Page estaba en alguna reunión y se había llevado a Clarke. Ronnie Ogilvie andaba preparándose para prestar testimonio en un juicio. Christine Esson estaba repasando unas declaraciones. ¿Era eso lo que había echado en falta mientras estaba jubilado? Había olvidado los momentos de calma, las horas dedicadas al papeleo, el estar allí mano sobre mano. Pensó en Charlie Watts: ¿no había dicho algo así sobre su vida en los Rolling Stones? Cincuenta años en el grupo, diez tocando la batería y otros cuarenta esperando a que pasara algo. Lo que conectaba con lo que cantaba Peggy Lee en «Is There All There Is?». (¿Acaso no hay nada más?)

—Y una mierda —masculló Rebus, a la vez que se ponía en pie. Probablemente había pasado tiempo suficiente. Se palmeó los bolsillos en busca de tabaco, cerillas, móvil.

—¿Ya te vas? —bromeó Esson.

—Solo unos minutos.

—Hacer de jefe te ha pasado factura, ¿eh?

—No me importa interpretar papeles —le contestó Rebus, camino ya de la puerta—. De hecho, ahora voy a otro casting.

El pequeño aparcamiento era una especie de patio interior, limitado por la comisaría de hormigón gris que lo rodeaba. Rebus era casi siempre el único fumador que lo usaba. Llamó a la jefatura de policía y pidió que le pusieran con Asuntos Internos, «o como hubiesen decidido llamarlo esa semana». La extensión emitió media docena de tonos antes de que contestaran.

—Sargento Kaye —dijo la voz a modo de identificación: Tony Kaye. Rebus ya había tenido tratos con él.

—¿Está tu novio por ahí? Dile que Rebus quiere hablar con él.

—Está en una conferencia.

—Ni que fuera un magnate como el puto Alan Sugar —rezongó Rebus.

—Bueno, está reunido. Perdona, no sabía que fueras tan puntilloso con la gramática.

—Es el vocabulario, gilipollas, no la gramática.

—¿Por qué no vas a que te devuelvan el dinero en la escuela de buenos modales?

—En cuanto haya hablado con tu generalísimo. ¿Está reunido con la dulce señora Macari, por un casual?

—¿Cómo lo sabes?

—Soy detective, hijo. Un auténtico detective.

—Olvidas que he visto tus expedientes. Hay muchas palabras largas, pero «auténtico» la borraron del diccionario el día que saliste de la academia.

—Creo que estoy un poco enamorado de ti, sargento Kaye. Déjame que te dé los detalles de mi vida. —Dijo de corrido su número de móvil—. Dile a Fox que creo que puedo ayudarle. Que me llame en cuanto Macari le abra la cremallera de la careta sadomaso.

Puso fin a la llamada antes de que Kaye tuviera ocasión de responder. Con la mirada fija en la pantalla del móvil, esbozó una sonrisa. Lo cierto es que Kaye le caía bien, no sabía qué demonios hacía ese tipo en la sección de Denuncias. Cuando llegó un texto, lo escudriñó.

«Chúpamela», decía, seguido de tres besos. Enviado, era de suponer, desde el móvil de Kaye. Rebus guardó el número en sus contactos y deambuló por el espacio entre los coches, terminándose el pitillo en paz.