Читать книгу Das letzte Jahr - Ilse Tielsch - Страница 7

3

ОглавлениеJetzt haben wir schon Frühling und ich sitze auf einem Fensterbrett der Wohnung, in der ich mit meinen Eltern wohne, und schaue in unsere Gasse hinunter. Von dem Nordlicht wird in der Stadt nur noch selten gesprochen.

Während ich daran denke, kommt mein Cousin Albert mit einer Wasserkanne vom Stadtplatz herauf, sieht mich auf dem Fensterbrett sitzen und stellt seine Kanne ab, um ein bißchen zu rasten und mit mir zu reden. Er ist zwei Jahre älter als ich und sehr gescheit und weiß immer etwas Neues zu berichten.

Das Schwimmbad wird schon ausgelassen, sagt er zum Beispiel jetzt.

Es wird nämlich das alte Wasser vom vergangenen Jahr abgelassen und das Becken gereinigt, so daß man es anschließend mit frischem, sauberem Bachwasser anfüllen kann. Weil der Bach nicht sehr viel Wasser hat, wird es einige Wochen dauern, bis das Becken wieder voll sein wird. Das ist eine angenehme Neuigkeit, denn jetzt weiß ich, daß der Sommer nicht mehr weit ist und daß wir bald wieder viel Zeit im Schwimmbad verbringen können. Im Winter ist das Wasser zugefroren und wir laufen Schlittschuh auf der einen Hälfte der Eisfläche, die andere Hälfte bleibt für die Gastwirte, die sich das Eis in großen Blöcken für ihre Getränkekeller holen.

Manchmal wird auch ein Loch in das Eis gehackt und der Herr Oberlehrer Wessely steigt, nur mit der Badehose bekleidet, in das fürchterlich kalte Wasser, taucht dreimal kurz unter und kommt mit roter Brust und rotem Bauch wieder heraus. Das ist jedesmal ein Ereignis, wenn wir gerade mit unseren Schlittschuhen dort sind, schauen wir ihm dabei zu. Der Herr Oberlehrer Wessely ist Mitglied beim Verein »Verkühle dich täglich« und behauptet, das Eintauchen in das eiskalte Wasser ist sehr gesund, er hat deshalb niemals Schnupfen und der Verein, sagt er, hat viele Mitglieder, die alle so gesund sind wie er. In unserer Stadt hat er aber nur eines, nämlich ihn.

In der Kanne, die der Albert auf dem Gehsteig abgestellt hat, ist das Trinkwasser für seine Familie. Häufig wird nämlich das Holen des Trinkwassers bei uns den jüngeren männlichen Familienmitgliedern übertragen, weil die erwachsenen Männer keine Zeit dazu haben.

Unser Trinkwasser bringt uns die Frau Bittmann täglich zweimal ins Haus. Sie trägt es in einer Holzbutte auf dem Rücken, und während sie es aus der Butte in den großen Behälter leert, der in der Küche steht, erzählt sie der Marschenka, was sich in den anderen Familien, denen sie auch Trinkwasser bringt, oder in den Familien ihrer Nachbarn und Bekannten an Bemerkenswertem ereignet hat. Auf diese Weise, sagt meine Mutter, werden die neuesten Nachrichten in unserer Stadt verbreitet, ohne daß man Zeitungen lesen oder das Radio aufdrehen muß.

Daß wir keine Wasserleitung haben, macht uns nichts aus. Zum Waschen der Wäsche nehmen wir das weiche Wasser, das bei Regen über die Dächer rinnt, sich in den Dachrinnen sammelt und dann in daruntergestellte Tonnen oder Fässer fließt. Wenn man sich die Haare damit wäscht, werden sie besonders weich und glänzend, weil dieses Wasser weniger Kalk enthält als das aus den Hausbrunnen. In Wien rinnt das Regenwasser von den Dächern gleich in den Kanal. Meine Mutter hält das für eine arge Verschwendung, so weich kann das berühmte Wiener Leitungswasser gar nicht sein, sagt sie, daß man es mit dem Regenwasser vergleichen könnte.

Mein Cousin Albert teilt mir also mit, daß das Schwimmbad schon ausgelassen wird, und wir freuen uns beide sehr darüber. Das Schwimmbad ist eine ungeheuer wichtige Sache für uns Kinder, ein Sommer ohne Schwimmbad wäre gar kein Sommer für uns. Wann es eröffnet wird, werden wir vom Herrn Stadttrommler Fritschka erfahren, der für die Verbreitung der amtlichen Nachrichten verantwortlich ist. Er geht von Zeit zu Zeit in einer dunkelblauen Uniform durch die Stadt, bleibt an genau festgelegten Stellen stehen, zieht zwei hölzerne Trommelstöcke aus einer Schlaufe am Ledergurt, der quer über seine Brust gespannt ist und an dem die Trommel hängt, und schlägt damit einen perfekten Trommelwirbel. Er tut das so lang, bis er sicher sein kann, daß die meisten Leute, die in den umliegenden Häusern wohnen, die Fenster geöffnet haben oder vor die Haustür getreten sind. Ist das zu seiner Zufriedenheit geschehen, steckt er die Stöcke wieder in die Schlaufe zurück, zieht ein Papier aus der Tasche, entfaltet es, streicht es glatt und liest mit lauter Stimme vor, was die Stadtgemeinde den Bürgern mitzuteilen hat. Alle Mitteilungen beginnen so: Es wird kundgetan, daß.

Eine Entschuldigung dafür, daß man nicht hat hören können, was der Stadttrommler mitzuteilen hatte, gibt es nicht. Der Herr Fritschka ist also, wie jedermann einsehen wird, einer der wichtigsten Leute in unserer Stadt.

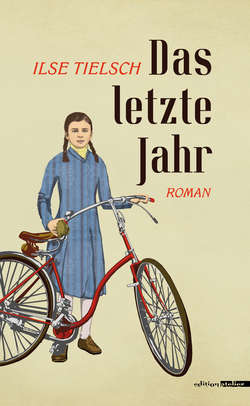

Es wird kundgetan, so wird er in ein paar Wochen mit lauter Stimme mitteilen, daß das Schwimmbad am kommenden Samstag eröffnet wird! Wir Kinder werden dann auch offiziell wissen, daß der Sommer angefangen hat, ich werde schon am Tag der Eröffnung meinen Badeanzug nehmen, auf mein Rad steigen und ins Schwimmbad fahren, so schnell ich nur kann.

Wir reden noch ein bißchen, dann nimmt Albert seine Kanne wieder und geht weiter, denn bei ihm zu Hause wartet man schon auf ihn.

Im selben Stockwerk, in dem unsere Wohnung liegt, ist übrigens die Städtische Bücherei, dort hole ich mir regelmäßig die Bücher, in denen ich noch unter der Bettdecke weiterlese, nachdem meine Mutter abends ins Zimmer gekommen ist und das Licht abgedreht hat. Die Taschenlampe zum Lesen borgt mir die Marschenka.

Die Marschenka ist schon achtzehn Jahre alt und aus Klein Tarowitz oder, wie die Tschechen sagen, Tarowitschky. Man erreicht diesen Ort mit dem Fahrrad in etwa fünfzehn Minuten, wenn man tüchtig in die Pedale tritt und unterwegs keine Pausen einlegt, um im Frühling unter die Akaziensträucher zu kriechen, die am Straßenrand wuchern, und die hellblauen und weißen Veilchen zu sammeln, die dort wachsen, oder um später Kirschen zu pflücken, oder noch später, im Sommer, um ein paar Pfirsiche oder Marillen von fremden Bäumen zu essen, denn die von den eigenen Bäumen schmecken merkwürdiger Weise nicht so gut.

Wenn man kein Fahrrad hat und zu Fuß gehen muß, dauert es entsprechend länger, jedenfalls muß man sich rechts halten, wenn man unser Wohnhaus verläßt. Man geht oder fährt auf der Landstraße zwischen zwei Reihen von Kirschbäumen auf Klein Tarowitz oder Tarowitschky zu. Links steigen die Hügel zu den Weinbergen an, rechts ist das Land flach und in Feldstreifen unterteilt. Im Hintergrund sieht man das Bahnhofsgebäude der Lokalbahn, die man benützen muß, wenn man zum großen Bahnhof kommen will, der an der Hauptstrecke liegt.

Vor vielen Jahren haben sich die Bauern dagegen gewehrt, daß unsere Stadt direkt an der Hauptstrecke zu liegen kommt. Sie haben gemeint, daß der Wein und die Marillen und die Zwetschken vom Rauch der Lokomotiven vergiftet würden, und darum mußten die Eisenbahnschienen mehrere Kilometer weit von unserer Stadt entfernt verlegt werden. Zwischen diesen Eisenbahnschienen hat man den kleinen Schurl gefunden, damals war ich aber noch nicht geboren. Ganz allein ist er dort gesessen und hat dem Zug nachgeschaut, der ohne ihn nach Brünn weitergefahren ist, nie hat sich später jemand gemeldet, der ihn dort hingesetzt oder ihn dort vergessen hat.

Unsere Gemeinde hat den kleinen Buben dann als Waisenkind aufgenommen, und sie haben ihm den Namen Georg gegeben, aber alle haben ihn nur Schurl genannt. Schon als kleiner Bub hat er bei verschiedenen Bauern auf den Feldern helfen dürfen und sich so sein Essen verdient, und ein größerer Bauer hat ihm erlaubt, in einer Kammer neben dem Kuhstall zu schlafen. Leider hat sich herausgestellt, daß er nicht ganz richtig im Kopf ist, in die Schule hat man ihn also nicht schicken können. Lesen und Schreiben hätte er aber, so heißt es, ohnehin nie erlernt. Die Marschenka sagt aber, daß man das nicht so genau wissen kann.

Vielleicht, sagt die Marschenka, hätte der Schurl mit der Zeit besser denken gelernt, wenn sich jemand mit ihm nur ein bißchen abgegeben hätte, dazu hat aber niemand die Zeit gehabt. Jetzt, da er erwachsen ist, ist es dazu auf jeden Fall schon zu spät. Aber, sagt sie, ich soll mir keine Sorgen deswegen machen, dem Schurl geht nichts ab, er hat alles, was er braucht.

Weil also der große Bahnhof, auf dem die Züge halten, nicht direkt in unserer Stadt liegt, muß man, wenn man verreisen will, mit der Lokalbahn dorthin fahren.

Wir haben aber wenigstens diese Lokalbahn, in den umliegenden Dörfern wie Tarowitschky gibt es so etwas nicht. Wenn die Leute, die dort leben, verreisen wollen, müssen sie zu Fuß zum Bahnhof gehen oder mit dem Fahrrad oder mit dem Pferdewagen dorthin fahren.

In Tarowitschky sind die Häuser nicht so langweilig weiß oder gelblich gestrichen wie in den anderen Dörfern, sie sind rosarot oder himmelblau, und manche haben waschblau gefärbte Sockel. Typisch böhmisch, sagen die Leute, denn in diesen Häusern wohnen nur tschechisch sprechende Familien, und böhmisch bedeutet bei uns so viel wie tschechisch, obwohl die Leute hier ja gar keine Böhmen sondern Mährer sind. Das ist, wie jedermann zugeben wird, ein bißchen kompliziert, für mich ist es aber normal.

Ich bin mit dem Fahrrad immer nur bis zu den ersten Häusern von Tarowitschky gefahren, weiter hinein habe ich mich, weil ich dort ja niemanden kenne, nur mit der Marschenka getraut.

Öfter bin ich in Groß Tarowitz. Um dorthin zu kommen, wendet man sich, hat man unser Wohnhaus verlassen, nach links, saust, wenn man ein Fahrrad hat, über den steilen Stadtplatz hinunter, biegt, wenn man ohne einen Stern zu reißen und sich die Knie blutig zu schlagen am unteren Ende angekommen ist, scharf nach rechts und radelt dann, in noch beschleunigter Fahrt, am neu erbauten Tschechischen Gymnasium und am Schwimmbad vorbei, zwischen Kukuruz-, Rüben- und Getreidefeldern, hügelauf, hügelab, bis zur Abzweigung, die nach Groß Tarowitz führt. In diesem Dorf leben nur Deutsche, es hat keinen tschechischen Namen, ich habe jedenfalls nie einen gehört.

Groß Tarowitz ist zu Fuß in etwas mehr als einer dreiviertel Stunde zu erreichen, viele Kinder, die in die Hauptschule oder in die Realschule gehen, legen diese Strecke täglich zweimal zurück, weil es in Groß Tarowitz keine Hauptschule und keine Realschule gibt.

Ich muß, wenn ich nach Groß Tarowitz will, nicht zu Fuß gehen, da ich ja seit einigen Monaten ein Fahrrad besitze, meine Eltern haben es mir nach der Mandeloperation geschenkt.