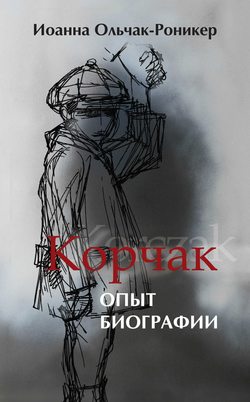

Читать книгу Корчак. Опыт биографии - Иоанна Ольчак-Роникер - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

10

Такой скучной книги, как моя жизнь, я еще не встречал

ОглавлениеВодку я пил, конечно, не раз ставил на карту жизнь, не мятую бумажку. Только на девушек у меня не было времени…

Януш Корчак. «Дневник», гетто, май 1942 года

Начинался двадцатый век, который – как пророчил Болеслав Прус в «Недельной хронике»[18] – должен был принести одни лишь перемены к лучшему. Общественный прогресс. Развитие промышленности. Благоденствие. Расцвет искусства. Всеобщее довольство жизнью.

В 1900 году Генрику Гольдшмиту было двадцать два года; по заказу главного редактора «Кольце» он вместе с друзьями-журналистами писал криминальную повесть с продолжением – «Лакей (Из дневников подлеца)», по образцу зарубежных изданий. Они, наверно, от души веселились, выдумывая нелепые похождения актрисок и зажиточных вдовушек, попавшихся в сети коварного лакея. Каждую главу писал другой автор, под псевдонимом – было бы трудно подписывать эту околесицу собственным именем. Но шеф был доволен и сделал молодым людям заманчивое предложение: по очереди печатать у него сатирические фельетоны на всю страницу.

«Я – человек, невероятно заинтересованный вопросами воспитания»{88}, – объявил студент второго курса медицинского факультета в фельетоне, подписанном «Ген.Рик», приступая в 1901 году к новой форме сотрудничества с «Кольце». В этой вещи он описал свой разговор с изумленным редактором, которому предложил переделать юмористический еженедельник в педагогический журнал. Добился он только разрешения время от времени, в промежутке между текстом об искусственном кормлении осиротевших котят и отзывом о новой пантомиме в цирке Чинизелли, писать что-то на интересующую его тему. При условии, что рассмешит читателей. Так между двумя шуточками ему удавалось вплести идеи о безрассудной, деморализующей любви родителей к чадам или о бессмысленных требованиях школы, пичкающей учеников ненужной информацией.

В том же 1901 году «Чительня для вшистких» начала печатать с продолжением повесть «Дети улицы», подписанную уже не «Ген.Рик», а «Януш Корчак». Начало повести наводит читателя на мысли об извращениях. Таинственный незнакомец в пенсне с темными стеклами за три тысячи рублей покупает у пьяницы из варшавских трущоб двух маленьких оборвышей – мальчика и девочку. Отвозит детей в уединенный дворец, но там, вопреки ожиданиям, действие развивается вовсе не в духе повести маркиза де Сада. Антка и Маньку ждут чистая одежда, сытная пища, умелый уход, обучение и моральная поддержка, одним словом – шанс на физическое и духовное возрождение. Незнакомец, некогда распутный граф Заруцкий, хочет таким образом искупить грехи молодости.

Можно смеяться над наивностью фабулы. Но удивляет психологическая точность, с которой автор рисует образы пролетарских детей, показывает их отношение к жизни, особенности характера, бесстыдный цинизм, наивные мечты. Чувствуется, что он хорошо знаком с этой средой. И возникает подозрение: почему молодой человек из интеллигентной семьи столько времени проводит с варшавскими уличными мальчишками, а не с ровесниками? Откуда этот неотвязный интерес к детям, живущий в нем с гимназических лет? Я не вправе бесцеремонно копаться в чужом подсознании, охотиться за скрытыми травмами и комплексами, ставить стереотипные диагнозы. «Разлаженные отношения с родителями», «психологическая незрелость», «боязнь противоположного пола», «неудачи в половой жизни» – разве только из-за этого становятся педагогами? Может, достаточно ответа Корчака: «Я воспитатель просто потому, что всегда лучше всего чувствовал себя среди детей»{89}.

Он отнюдь не был ангелоподобным юношей. Его влекла темная сторона жизни: вылазки в места обитания варшавского люмпен-пролетариата, где среди изгоев и «продажных женщин» можно было ощутить дрожь декадентского восторга. Его спутником был Людвик Станислав Лицинский, парень старше его на пару лет, «цыган», бунтарь, ненавистник мещанского уклада, писатель, сегодня почти никому не известный, создатель ужасающих картин жизни на самом дне общества. В рассказе «Странные дела» из цикла «Галлюцинации» он писал о совместных ночных прогулках с Генриком: «Мы вместе посещали лупанарии и кабаки, вместе шлялись по песчаным берегам Вислы, праздновали именины проституток, напивались отвратительной вонючей водкой с головорезами…»{90}

В этих эскападах принимала участие Зофия Налковская-Ригер, недавно вышедшая замуж, дочь духовного наставника Корчака – Вацлава Налковского. Она описывала Корчака в письме к подруге: «Затем приехал Лицинский, и началась самая интересная пора. С Корчаком, Первоцкой и художником – мы ночи напролет шлялись по всяким притонам. Я целовалась с содержанкой хозяина прачечной, где стаканами пила самую дешевую водку. При этом, для контраста – изысканные вечера у Лицинского в гостинице, где я была единственной женщиной – и где достигла зенита славы – и излишеств»{91}.

В рассказе Лицинского «Странные дела» спутник ночных эскапад писателя фигурирует под именем Януш. Что в этом портрете правда, а что – младопольская экзальтация? Сохранилось так мало личных записок о Корчаке, что каждая уцелевшая кроха воспоминаний будит воображение. Лицинский утверждал, что Януш не мог вынести упорядоченной, регламентированной десятками обязанностей жизни, «задыхался в опрятной, отполированной матерью комнатке», стыдился своей интеллигентности, ограждавшей его от неизлечимо больного мира нищеты и преступности.

Они бродили по улочкам и переулкам, которые сейчас стали частью живописной туристической Варшавы, а в то время туда страшно было заходить. Старе Място, Канония, Рыцерская, Мостовая, Бугай, Фурманская, Каменне Сходки, кварталы над Вислой – то было королевство малолетних и пожилых проституток, матерей, торгующих детьми, альфонсов, бандитов, нищих, пьяниц, воров. Более или менее правдоподобно Лицинский описывал кровавую свару: одно из самых жутких варшавских побоищ, когда Януш, покорный и кроткий, как Христос, предотвратил преступление, помирив двух головорезов, что сцепились не на жизнь, а на смерть.

Моя мать в своей биографии Корчака упрекала Лицинского в том, что он пагубно влиял на друга. Она считала, что Лицинский толкнул порядочного юношу на дурной путь, увел его из уютного материнского дома, полного тепла и любви, чтобы вместе ходить по притонам и пить с уголовниками. И что для впечатлительного, нервного, депрессивного Генрика это могло закончиться катастрофой. Ее страхи были преувеличены. Трактиры, пьянство, невоздержанность, внезапные сближения с людьми подозрительного вида порой становятся важным этапом в жизни молодого человека. И одному, и второму ночные вылазки и опасные приключения послужили материалом для творчества. Подобное двухголосие редко встречается в литературе. Они ходили по одним и тем же дорогам, переживали одни события, описывали одни и те же факты и тех же людей. Однако их произведения отличаются по манере повествования, отношению к действительности; диаметрально противоположны фигуры рассказчиков, их взгляды на жизнь.

Лицинский – выходец из провинции, революционер по натуре, ненавидевший капиталистическое общество, людей, свою семью, а прежде всего – самого себя, был болен неизлечимым в то время туберкулезом, от которого и умер, едва достигнув тридцати четырех лет. Болезнь, злоупотребление алкоголем, саморазрушительный образ жизни, не поддающейся никакому распорядку, нищета, комплексы – все это укладывалось в хорошо известный образ «проклятого поэта», одержимого видениями смерти. Он стал легендой еще при жизни, поскольку вписывался в мрачную атмосферу эпохи. «Новый сеятель бури», как назвал его Вацлав Налковский, завораживал варшавскую левую интеллигенцию своим отчаянным бунтом против несправедливости. Сейчас «Галлюцинации» и «Из дневника бродяги» дразнят читателя младопольской стилистикой и самомнением автора, который велит читателям поражаться страданиям творца, видящего страдания мира. Корчак, тоже чуткий к людским несчастьям, важнейшим в своей жизни считал действие. Литературу он рассматривал как общественную миссию, а не как средство самовыражения.

Со временем его уровень как писателя становился все выше. Несомненным «повышением квалификации» было начавшееся в 1904 году сотрудничество с газетой «Глос». Там публиковались писатели, которых можно назвать совестью тогдашней Польши: Станислав Бжозовский, Стефан Жеромский, Людвик Кшивицкий, Вацлав Налковский. Вот как Ян Владислав Давид сформулировал идеологическую программу редколлегии: «…одна из главных задач, что мы поставили перед собой, – работа над нравственной культурой общества». В понятие нравственной культуры входили такие ценности, как стремление к истине и справедливости, альтруизм, деятельность ради общего блага, неустанное духовное и моральное развитие.

Все это звучит декларативно, но газета и вправду отличалась неподдельным интеллектуальным рвением и чувством долга перед читателями, в которых она пробуждала ответственность за настоящее и будущее. Это уже не «Чительня для вшистких», которая довольствовалась примитивным дидактизмом под католическим соусом. Фельетоны Генрика Гольдшмита, подписанные «г.», печатались в постоянной рубрике «На трибуне» и требовали от автора большей глубины мысли, точности суждений, более рафинированного слога. Ему не раз и не два доводилось выслушивать критические замечания своих опытных товарищей-литераторов, соглашаться с сокращениями, стилистическими правками, советами, порой вполне бесцеремонными, – то есть получать бесценные уроки публицистического ремесла.

Повесть «Дитя салона», которую «Глос» печатал с продолжением в 1904—1905 годах, была куда более зрелой в плане замысла и несравненно лучше в литературном отношении, чем все написанное Генриком до того. Она наделала много шуму и «произвела» его в писатели. Повесть была написана в форме дневника и, без сомнения, основывалась на личных заметках автора. Генрик предполагал, что она будет отражать действительность и нести недвусмысленный идейный посыл. Но обостренная наблюдательность, идеальный слух, чуткость к языку и выработанный благодаря журналистике лапидарный слог привели к тому, что Корчак – как Гомбрович или Бялошевский – из банальностей, разговорных словечек, сгустков языка создал трагикомическую метареальность, не столько автобиографическую, сколько художественную.

Повесть начинается с того, что двадцатитрехлетний рассказчик, студент-медик, возвращается домой. Годом раньше он прервал обучение и поехал за границу. Вернувшись, осознал, что больше ни минуты не выдержит в «семейной теплице», что он должен бежать оттуда, искать собственный путь. С едкой иронией описано семейное гнездо бунтаря. Отец, скорее дрессировщик, чем воспитатель, не пытается понять сыновний бунт и разглагольствует о паразитизме, лени, пренебрежении «самыми святыми обязанностями». Мать, как и все матери, пытается пробудить в юноше чувство вины: мы всё ради тебя… Муж сестры пугает: мол, станешь изгоем общества. Орда идиотов-приятелей твердит избитые фразы.

Разумеется, у семьи Гольдшмит был совершенно другой интеллектуальный уровень, другие знакомые, привычки, разговоры и проблемы. Самого отца уже давно не было в живых. Генрик взял на себя долю ответственности за семью, он не мог позволить себе прогулов и барских выходок. Но видно, что ему были знакомы секреты лицемерных семейств. И он понимал, почему оттуда сбегают люди, ищущие смысл жизни. Расставание с семейным гнездом – неизбежный этап взросления, и зачастую он проходит бурно. В ту эпоху уход из дома носил идеологическую окраску, он означал, что человек яростно осуждает взгляды и образ жизни родных.

Обстановка в семье вовсе не обязательно была нездоровой, родители зачастую бывали славными, доброжелательными людьми, хотели обеспечить детям удачный жизненный старт. Но хватало одного того, что у «стариков» водились деньги, из-за этого возникал конфликт: молодые бунтари уже знали из социалистических лекций, что эти деньги приходят путем эксплуатации, что они – результат алчности, жестокости, бесчестности.

На ночном столике Хеленки Брун лежал «Капитал» Маркса, толстый том с потертой обложкой. «Мы, молодые, чувствовали в себе призвание смести с лица земли те условия, в которых человек становится “угнетенным существом”, притесняемым, презираемым. “Философы лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, чтобы изменить его”. Нам это было ослепительно ясно»{92}, – вспоминала она впоследствии. Поэтому дети фабриканта Теодора Бруна, банкира Бернарда Лауэра, Юлии Горвиц – моей прабабки – и многих других капиталистов или просто состоятельных еврейских и польских семейств вступали в Союз социалистической молодежи, устраивали школьные забастовки, издавали подпольные газеты, участвовали в демонстрациях, записывались в Польскую социалистическую партию или в Социал-демократию Царства Польского и Литвы, втягивались в партийную деятельность. Их сажали в Павяк или в знаменитый Десятый павильон Цитадели. Ссылали в Сибирь, откуда они сбегали, чтобы продолжать революционную деятельность. Так обстояли дела при царизме.

А потом стало гораздо хуже. Хеленка Брун вышла замуж за Станислава Бобинского, выдающегося деятеля СДКПиЛ. Арестованный в 1915-м и сосланный в Россию, после большевистской революции он стал активным, высокопоставленным коммунистическим деятелем. Она еще успела издать у Мортковичей милую, жизнерадостную книжку для детей «О счастливом мальчике», а потом поехала за мужем в Советский Союз. Во время сталинских чисток в 1937 году Бобинского убили в какой-то из московских тюрем, на Лубянке или в Лефортово. После восьми лет лагеря Хеленка вернулась в Польшу, где написала еще одну жизнерадостную книгу. Называлась она «Сосо» и повествовала о детстве Сталина. В столовой Союза писателей на Краковском Пшедмесьце, где обедала румяная, седовласая, элегантная Хелена Бобинская, говорили: «Если б не Сосо, ходить бы ей босой».

Белокурый, очаровательный, подающий большие надежды математик Генрик Лауэр, член ЦК Коммунистической партии Польши, тоже поехал в Советский Союз, и в 1937-м его арестовали вместе с группой польских коммунистов по обвинению в антисоветском заговоре. После страшных допросов он сошел с ума. Ходил кругами по дворику военной тюрьмы в Лефортово и повторял по-русски: «Я не виноват». В конце концов его расстреляли. Как и брата моей бабушки, Максимилиана Горвиц-Валецкого.

В студенческой комнате моего будущего деда на стене висело изображение Маркса, вырезанное из какого-то немецкого иллюстрированного журнала. Дед был одним из так называемых «сочувствующих» польской соцпартии – платил взносы и оказывал партии некоторые услуги: например, хранил в чемодане под кроватью «промокашки», то есть запрещенные манифесты и газеты, за которыми потом приходили его друзья-партийцы. Один раз его даже арестовали и полгода продержали в Павяке. А рядом с портретом Маркса висела фотография знаменитой актрисы Элеоноры Дузе – неслучайно конспиративное прозвище деда было «Декадент». К счастью, искусство интересовало его куда больше политики. Вместо того чтобы заниматься подпольной борьбой, как его друг Макс Горвиц, он в 1903 году купил за пятнадцать тысяч рублей долю в книжном магазине Габриэля Центнершвера на улице Маршалковской, 143.

Единственный сын пана Габриэля, Мечислав, к огорчению отца, не хотел быть книготорговцем. Его интересовали химия и физика. Он окончил Лейпцигский университет. Стал известным специалистом в своей области, преподавал неорганическую химию в Риге, Москве, Варшаве. Пятнадцать тысяч рублей, принесшие ему свободу, а Мортковичу счастье, – приданое панны Янины Горвиц, на которой дедушка женился за два года до того. Так было положено начало известному издательству.

Разные пути выбирали люди из одной и той же среды. На ночном столике Генрика Гольдшмита, рядом с трудами по педагогике и медицине, тоже лежал «Капитал». Генрик попал в «социализирующую» среду варшавской радикально настроенной интеллигенции и, как и они, счел своей задачей общественную критику. В повести «Дитя салона» он изобразил действительность, которую знал из собственного опыта. Знал, как живут студенты, голодающие на «пятаке» – столько раз мелькавшем в литературе пятом этаже варшавских домов. Ему были знакомы тесные квартирки бедняков, где репетитор за скудную плату готовил тупых детей к экзамену в гимназии, поскольку «наука открывает мир». А также кабаки на окраине, где рекой текут дешевая водка и рассказы о житейских невзгодах. Наверное, ему и самому случалось вести эти разговоры в сырых, грязных притонах среди кабацких приятелей, их семей и спящих вповалку на полу случайных жильцов.

В одной из таких нор на Сольце, распивая с хозяевами подвала очередную бутылку «монопольки»[19], наш рассказчик решил, что поселится в лачуге вместе с чужими детьми и будет за ночлег и пять рублей в месяц учить местных ребятишек читать и писать. А потом, протрезвев, он подтвердил свое предложение.

«Дитя салона» проникнуто таким реализмом, таким знанием мельчайших деталей быта варшавских пролетариев, будто автор и впрямь месяцами жил под одной крышей с семьей рабочих Вильчков и извозчиков Грошиков, в духоте, среди насекомых, плача младенцев, чахоточного кашля родителей. Видел, как борются за выживание взрослые, непосильным трудом зарабатывающие гроши. Как жаждут хоть крохи внимания самые младшие, которых кормят сухим хлебом и руганью, бьют, с детских лет гонят на работу – и которые болеют и умирают без врачебной помощи.

Игорь Неверли предполагает, что там, на Сольце, родилась единственная в жизни Генрика любовь – к семнадцатилетней Викте, дочери Вильчков, работавшей на швейном складе; автор с нежностью описывает ее в повести. Любовь, взаимная, но лишенная всяких перспектив, трагически кончилась из-за последствий романа – ребенка; нежеланного, нерожденного, а может – рожденного и брошенного. Только один раз, в гетто, в «Дневнике», Корчак открыто написал о своем сексуальном опыте. С несвойственной ему грубостью пояснил, что у него не было времени на девушек, потому что те «шельмы ненасытные и до ночей лакомые, да еще и детей рожают. Паскудное дело. Один раз и со мной случилось. На всю жизнь отбило вкус. С меня хватило. И угроз, и слез»{93}.

Кто угрожал? Кто плакал? Неизвестно. Может, то была не любовь, а случайная связь, но она явно оставила след в психике Корчака – непреходящий страх перед отношениями с женщиной. Можно углубиться в психологические рассуждения и спросить себя, не повлияла ли позднее тень его собственного, нежеланного, скорее всего, нерожденного ребенка на выбор его пути.

Начинался двадцатый век. В глубине минувших времен брезжит царская Варшава, полная костелов, переделанных в церкви, и дворцов, ярко раскрашенных на российский манер. Деревянные тротуары. Конка. Желтые омнибусы. Дрожки. Двуязычные вывески. На улицах – толпы русских. Дамы в длинных платьях и огромных шляпах. Бородатые господа почтенного вида, в тужурках, в котелках. По городу бежит неприметный рыжеватый юноша с бородкой, в очках и студенческом мундире. Куда он спешит? С лекции по патологии на Краковском Пшедмесьце – в редакцию «Глоса», с новой главой повести «Дитя салона»? Или на улицу Монюшки, к Лауэрам, где сейчас начнется лекция Вацлава Налковского, а юный Генрысь Лауэр тайком сунет ему пачку социалистических «промокашек»? Если сегодня суббота, значит, он направляется в сторону улицы Чеплой, 26, на дежурство в бесплатной читальне Варшавского благотворительного общества. Под дверью уже толпятся подростки: поляки и евреи, а посреди толпы стоит голубоглазая, золотоволосая панна Хеля Брун и шепчет ему на ухо, что ее брата Юлька ночью снова забрали в Павяк. Вечером Генрик напивается в дешевом кабаке в бедном квартале на Повислье. Вернувшись домой, он на цыпочках, чтоб не разбудить мать, идет в свою комнату, садится за стол, где лежит рукопись – «Дитя салона», – и заставляет героя простонать: «Такой скучной книги, как моя жизнь, я еще не встречал»{94}.