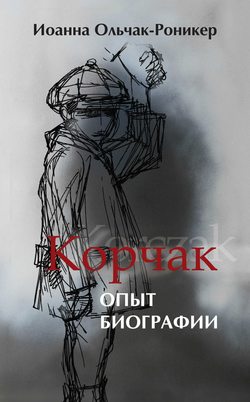

Читать книгу Корчак. Опыт биографии - Иоанна Ольчак-Роникер - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2

Герш, который вернулся домой

ОглавлениеНазвали меня в честь деда, а деда звали Герш (Гирш).

Януш Корчак. «Дневник», гетто, 21 июля 1942 года

При обрезании мальчику дали древнееврейское имя Цви, что значит «олень». Впоследствии этим «освященным» именем его называли только во время религиозных церемоний. В повседневной жизни использовали переиначенные, уменьшительные имена, характерные для местного языка. Когда сына стекольщика записывали в метрические книги грубешовской общины, «Цви» превратилось в немецкое «Гирш» – что тоже означает «олень».

А после каждый звал его как хотел. На немецком Гиршель, на идише Гершеле, на польском Герш или Гершек, на украинском Гершко. Не так уж плохо. Иные красивые имена библейских мудрецов и пророков в Польше преобразились таким нелепым образом, что в итоге стали звучать как насмешка. Разве кто-то, дразня соседского Мошку, мог бы догадаться, что имеет дело с Моисеем? Что Шламке – это Соломон? Кто мог предположить, что такое привычное Шия[9] – сокращение от Иешуа, то есть Иисус, а неприлично звучащее Срулек – это Израиль, святое имя, данное Богом Иакову?

Кроме имени, фамилии, даты и места рождения, не осталось никаких точных сведений о детстве мальчика. Мы можем опираться лишь на то, что писал Корчак. В 1925 году в варшавском журнале «Алим», выходившем на иврите, был напечатан отрывок из его рассказа «Гершеле». Польский исходник не сохранился. Текст, который я цитирую ниже, – перевод с иврита. В интервью, напечатанном вместе с рассказом, Корчак говорил:

Эта тема интересует меня уже несколько лет, я много раз бросал ее, но после некоторого перерыва снова к ней возвращался. <…> Хоть я еще не закончил повесть, но доволен, что часть ее уже напечатана на иврите. Может, этот перевод подтолкнет меня к завершению повести, если же – несмотря на все – не закончу, то хотя бы будет известно, что я пытался, хотел…{7}

Неоконченная повесть о четырехлетнем мальчике, который хотел отправиться в Святую Землю, начинается «15 числа месяца адар 5569 года». По польскому календарю – февраль—март 1809 года. Будущему деду Корчака, Гершу Гольдшмиту, тоже было тогда четыре года. Действие происходит в маленьком еврейском местечке – без сомнения, в Грубешове. На этом сходство заканчивается. А дальше? Что здесь выдумка, что правда? Действительно ли мать Герша умерла, когда он был совсем маленьким? Что случилось с отцом? Правда ли, что единственным опекуном ребенка стал старший брат, Лейб?

Как выразительно, как живо встает у меня перед глазами образ Гершека! Сколько я намучился, прежде чем представить его себе. <…> И как отчаянно мало я знаю о нем, об этом малыше, который сейчас мне дороже всех. <…> Ни одна повесть не захватывала и не изводила меня так, как эта{8}.

Он в очередной раз порвал написанное и не отправил Гершека в Святую Землю. Навсегда оставил его на третьей ступеньке крыльца ветхой, почерневшей лачуги: он сидит в сумерках, голодный, и ждет брата. «Принесет Лейбусь хлеба или нет?» Вместо захватывающего путешествия в дальние края автор описал не менее увлекательное приключение: двухлетний мальчик терпеливо изучает трухлявую ступеньку – микрокосм, полный опасных, но познавательных тайн, где прячется страшный длинноногий паук, где можно поранить палец о гвоздь или осколок стекла. Повесть Корчака – это исследование одиночества, голода, печали ребенка-сироты, найденного «на огромном кладбище прошлого».

Годы спустя он вернулся к этой теме. Сборник поэтической прозы «Три похода Гершека» вышел на польском в 1939 году, в серии «Палестинская библиотека для детей». То же время действия, то же маленькое еврейское местечко, низкие дома, большие дворы, сады, деревянные лачуги. Тот же самый четырехлетний мальчик, и зовут его так же. Его мать умерла. Отец с мешком за плечами ходит от села к селу, покупает, продает, меняет. Возвращается домой в пятницу, приносит кое-какую еду, одежду, иногда – редко – немного денег. О Гершеке заботится старший брат, Лейб. Утром Лейб уходит на работу, а вечером приносит хлеб и лук, иногда даже халу и яблоко. Случается, что кто-то бежит за Лейбом по улице с кнутом и кричит ему вслед: «Вор!» В такие дни Лейба долго нет дома, он возвращается злой и без еды, тогда оба молча идут спать голодными.

В истории есть все обстоятельства, необходимые для того, чтобы у ребенка из маленького еврейского местечка зародилась мечта о большом мире. Лейб знает множество чудесных историй, он рассказывает их брату, когда возвращается в хорошем настроении. О том, как Бог создал мир, Землю, Луну, Солнце. О потопе. О Моисее, который с мечом в руке вывел евреев из плена и провел по пустыне в Обетованную Землю. А там по субботам каждый ест на обед рыбу и бульон с клецками. В водостоках вместо грязной воды течет молоко. И одеяло там не нужно, потому что в Обетованной Земле тепло.

Под влиянием этих рассказов Гершек решил стать Моисеем и вывести евреев из Грубешова в Землю Обетованную. Первый поход – пробный, в одиночку – закончился болезнью, а единственным удачным его результатом был стакан теплого молока от богатой соседки. Чтобы поумнеть, Гершеку пришлось идти в хедер. Там было очень плохо. Ребе бил. Бедных детей – сильно и часто, богатых – легче и реже. Он ничего не объяснял. Не позволял задавать вопросов. Мальчик не мог понять, как из букв складываются слова. Ребе кричал: «Пиявок на твою дурную голову, иди на рынок воровать, как твой Лейб». В конце концов ребе выгнал его из школы. Затем наставником мальчика стал местный сумасшедший, который, до того как сойти с ума, был учителем. Сумасшедший терпеливо учил Гершека писать и читать на иврите. Именно он рассказал ребенку историю об удивительной силе букв. Эту историю, как вспоминала моя мама, Корчак читал детям в гетто:

Бог рассердился на евреев. Хочет их убить. Бог берет бумагу и перо, чтобы написать приговор. <…> Да, да. Хочет написать: я убиваю евреев.

– Всех?

– Да, да. Всех убить, казнить, истребить. Да, да, да. Ни одного не оставить. Да, да. Но буквы не позволили. Бог не может этого сделать, потому что буквы разбежались и попрятались. Да, да. Не позволили сделать ничего плохого. <…> Буквы вечно живут, они не умирают{9}.

Буквы живут вечно, но не спасают от беды. Лейба забрали в армию. Он отбивался, вырывался и звал на помощь. Ничего не помогло. Бедный Лейб, прослывший в местечке вором, единственный опекун маленького брата, навсегда исчез и канул в забвение. Гершек остался один. Потом он подружился со старым Абрамом, местечковым философом, который стал его следующим духовным наставником. Абрам объяснил ребенку, что такое сила воли: «Хотеть – это очень важно. Один умеет и не хочет, такой не найдет ни Бога, ни людей, ни себя. Другой хочет, но еще не умеет. Этот научится и найдет»{10}.

Мальчик поделился с ним планами: он отправится в Палестину, как Моисей. «За мной пойдут евреи – дети, женщины, старые и молодые. Я заберу бедных и грустных, которые не боятся ни пустыни, ни льва, ни шакала, ни дикарей, ни скорпионов». Абрам скептически кивал головой: «Может, и нет, а может, и да». Не обязательно быть Моисеем, чтобы изменить свою и чужую жизнь. Абрам говорил: «Городок у нас маленький. Дома наши – низкие, и здесь нет больших ученых. А у тебя, Гершек, светлая голова. Кто знает, может, ты станешь звездой в Израильской земле. Далеко-далеко есть огромные города, там живут ученые. Один занимается старинными книгами, другой лечит больных и стариков, третий строит высокие каменные дома… <…> Палестина далеко. И еще не настало время. Не след маленькому мальчику одному выходить на большую дорогу, за город: могут собаки покусать, лошади – копытом ударить, люди побить могут»{11}.

Времена были небезопасные, что для маленьких мальчиков, что для взрослых. Гершеку был год от роду, когда наполеоновские войска, одержав победу над пруссами, вступили на территорию прусской аннексии, а потом вошли в Варшаву. Ему было два года, когда по условиям Тильзитского мира, что подписали Наполеон и Александр I, из оккупированных Пруссией польских земель было образовано Варшавское герцогство. Гершеку было четыре года, когда Австрия, проиграв войну, отдала Варшавскому герцогству земли, захваченные ей во время третьего раздела, а также Замойский округ. Тогда Грубешов оказался на территории Княжества. В 1812 году, когда Наполеон потерпел поражение под Москвой, мальчику было семь лет.

На Венском конгрессе 1815 года было утверждено новое территориальное устройство Европы. Страны-победители – Россия, Австрия и Пруссия – объединились в Священный Союз, который должен был охранять установленный порядок. Варшавского герцогства больше не было. Возникло Царство Польское – маленькое государство, выкроенное из земель, что были захвачены завоевателями; оно состояло в личном союзе с Россией, во главе которой стоял царь Александр I. Грубешов стал частью Царства Польского. Гершу тогда было десять лет. Из австрийского еврея он превратился в еврея российского.

Он не боялся ни собак, ни лошадей, ни людей. Трижды сбегал из Грубешова. В третий раз его долго не было дома. «Потом всякое болтали <…> что цыганка дала ему золотую монету на дорогу, что венгр дал ему дукат, что императорский полковник играл с ним в шахматы и проиграл, и написал письмо богатому пану. В разных школах учился Гершек, много больших городов повидал, в разных знатных домах ему довелось жить»{12}.

До Палестины он не добрался. Палестина в этом рассказе – licentia poetica[10], символ тоски по лучшему будущему. О ком же рассказывал Корчак – о своем дедушке? Или о всех тех еврейских мальчиках, которые не хотели больше мириться со статусом изгоев? Они убегали не только из местечек, но даже из больших городов, порывали со своими ортодоксальными семьями, сбрасывали с себя узы традиционных запретов, отправлялись в текущую молоком и медом землю знаний и жизненных возможностей как в Землю Обетованную, не боясь «ни пустыни, ни львов, ни шакалов, ни дикарей, ни скорпионов». Пересиливали страх покинуть безопасную среду, подвергались анафеме со стороны родных, лишь бы достигнуть желанной цели.

Их дети росли уже в обстановке материального и психологического комфорта, они жили среди прогрессивных людей, верили в успех ассимиляции, да и вообще стыдились своих родителей, соблюдавших еврейские обычаи, говоривших по-польски с еврейским акцентом. Дети не хотели слушать рассказы о драматичных приключениях беглецов из гетто. Впоследствии внуки пытались отыскать тени предков на кладбищах памяти. Но было уже поздно. Пионеры «нового уклада», то есть эмансипации, – потерянное звено в цепочке поколений. Об этих героях сейчас мало что известно. К их числу принадлежал и Гершек. Он не стал Моисеем. И все же он совершил чудо.

Биографическая заметка в списке врачей, аптекарей, хирургов, фельдшериц и акушерок Царства Польского за 1843 год сообщает, что согласно декрету от 28 декабря 1838 года Герш Гольдшмит получил во Львовском университете «степень врача-хирурга II класса» и право «заниматься всевозможной врачебной практикой и проводить судебно-медицинские расследования»{13}.

Как из грубешовского хедера Гершека занесло во Львовский университет? Сначала он должен был окончить светскую начальную школу. Поступить в гимназию. Сдать экзамены. Где он учился? На что жил? Был он, судя по всему, сиротой. Не исключено, что прежде чем Герш принял решение поступать в университет, он пару лет – где-то в промежутке между четырнадцатью и двадцатью – проучился в ешиве. Об этом свидетельствует подчеркнутый в воспоминаниях факт, что он был бегло знаком с Талмудом.

Очень жаль, что Корчак не продолжил свою повесть. Он годами обдумывал написание семейной истории. В 1920 году, когда он заболел тифом и думал, что умирает, то испугался, что вместе с ним умрет и прошлое предков. Выздоравливая, продиктовал кому-то пару глав воспоминаний. Но когда почувствовал себя здоровым, уничтожил эти страницы. В 1930 году газета «Вядомосци литерацке» спросила писателя, над чем он сейчас работает; тот ответил, что задумал повесть под названием «Прадед – правнук», действие которой должно было охватывать период от начала девятнадцатого века до современности. Корчак хотел переплести вымысел с подлинными семейными историями. Такая еврейская сага о нескольких поколениях сейчас была бы бесценным сокровищем. Но ему не хватило терпения, времени, он не смог найти нужной формы повествования.

Не в нашей власти воссоздать жизненный путь Герша. Можно вообразить его, опираясь на другие истории. Доктор Зигмунт Быховский, который был двумя поколениями моложе Герша, деверь моей бабки, тоже был родом из маленького местечка – Кореца, что на Волыни; он тоже родился в ортодоксальной еврейской семье и тоже мечтал стать врачом. Отец-раввин не разрешил ему ходить в светскую школу. Поэтому мальчик – которого тогда еще звали Зельман – сначала учился в хедере, затем окончил ешиву и только в семнадцать лет сбежал из дома в Варшаву. Там, работая, чтобы прокормиться, по вечерам он корпел над русской грамматикой, математикой, историей и другими предметами, необходимыми, чтобы сдать вступительный экзамен в гимназию. Он сдал его на «отлично» и поступил, несмотря на ужесточения царской политики в отношении евреев. Из гимназии Быховский вышел совсем взрослым и поступил в медицинский университет тогда, когда его ровесники уже заканчивали обучение. Только после диплома он получил отцовское прощение. Зигмунт стал выдающимся неврологом, политическим и общественным деятелем; тесно сотрудничал с Корчаком. Его сын, доктор Густав Быховский, стал одним из первых польских психоаналитиков.

Известны и другие варианты бегства из ортодоксального гетто. Прадед Антония Слонимского, Абрам-Якуб Штерн – он был на поколение старше Герша, – помимо врожденных способностей и тех знаний, которые он получал своими силами, обладал великим везением. После трагического раздела Польши в Грубешове укрылся ксендз Станислав Сташиц – просвещенный человек, государственный деятель, в котором патриотизм сочетался с глубокой неприязнью к евреям. В своей работе «Предостережения для Польши» он называет их причиной всех несчастий: «саранча нашей страны, вечный вредитель». Вопреки своим предубеждениям, он был восхищен умом Штерна, работавшего подмастерьем в местной часовой лавке. Оказалось, что молодой человек интересуется прецизионной механикой, обладает недюжинными познаниями в математике и делает удивительные технические приспособления.

В 1808-м, возвращаясь в тогда еще прусскую Варшаву, чтобы занять пост президента Общества друзей наук, Сташиц забрал Штерна с собой, обещая помочь завершить его отрывочное образование. Грубешовскому подмастерью часовщика к тому моменту было уже тридцать девять лет. Казалось бы, поздновато учиться. Но ему помогла гибкость мышления, приобретенная за время зубрежки библейских текстов в хедере и теологических диспутов в ешиве. Он в мгновение ока выучился грамотно говорить на польском, бегло – на немецком и французском, расширил свои познания в математике, физике и химии, в то же время не забывая об изучении Талмуда и об изобретательстве.

Он бывал на заседаниях Общества друзей наук, демонстрировал там свое достижение: «счетную машину», осуществлявшую четыре основных арифметических действия, – первый в мире механический калькулятор. Когда в ноябре 1815 года царь Александр I принимал в варшавском замке делегацию ученых, Штерн представил монарху свое изобретение. В 1817 году он разработал новую версию «машины», позволяющую извлекать квадратные корни. За свои заслуги – достижения в области механики – Штерн был награжден: он стал первым и единственным евреем Польши, принятым в члены-корреспонденты Общества.

Герш Гольдшмит не мог похвастаться ни столь значительными достижениями, ни столь яркой биографией. В дневнике Корчак написал о деде лишь то, что он мучительно и долго шел к цели. О мучениях Герша он не рассказал. То не был героический самоотверженный труд, о котором вспоминают с гордостью. На долю евреев, бежавших из гетто, выпадало столько издевок и унижений как от поляков, так и от единоверцев, что рассказать об этом не представлялось возможным. Поэтому о тех делах мало что известно. А может, эта история, происходившая на полях драматичных событий, казалась Корчаку слишком личной и незначительной?

Политика царя Александра I пробудила в поляках надежду на демократические свободы, но надежда эта не осуществилась. Когда в 1825 году после смерти царя на престол вступил его младший брат Николай I – безжалостный автократ, – было уже ясно, что ни примиренчество, ни раболепие не изменят ситуации. Начиналась эпоха конспирации, подпольной борьбы за независимость. Страх, что царь вот-вот раскроет заговор молодых военных в варшавской Школе подхорунжих и начнет проводить аресты, привел к восстанию, вспыхнувшему 29 ноября 1830 года. Оно длилось десять месяцев. В результате царь был свергнут, Польша провозгласила независимость. На год. Окончилось все поражением.

В том же 1830 году Герш Гольдшмит женился на Хане из грубешовского семейства Райс. В 1831-м появился на свет их первенец Элиезер (Лейзор). Почему Герш начал думать об университетском обучении, только когда обзавелся семьей? Ему было уже под тридцать. Возможно, родители жены, Лейб и Гинда Райс, согласно обычаю, взялись обеспечивать молодых в течение первых лет брака, чтобы зять мог спокойно продолжать учебу. Значит, они были настолько толерантны, что согласились, чтобы вместо Талмуда он занимался светской наукой? И так доверяли ему, что не боялись опасности? Ведь в эти смутные времена он мог бы исчезнуть, оставить жену одну. Герш не бросил семью. Вскоре после того, как восстание было подавлено, он записался на медицинский факультет Львовского университета. Диплом врача он получил в тридцать три.

Герш вернулся к Хане и занялся частной врачебной практикой. Чтобы облегчить жизнь бедным пациентам, он решил создать в Грубешове еврейскую больницу. Он собирал пожертвования среди евреев и сам вложил деньги в строительство. С 1848-го работал в своей больнице. В ней было пятьдесят мест, однако городские власти не хотели брать на себя содержание и лечение еврейских пациентов, поэтому приходилось долго добиваться помощи. В своем городке Герш занимался тем же, чем много лет спустя займется его внук в Варшаве, – ходил по людям, переубеждал, просил денег.

Светское образование не оборвало его внутреннюю связь с еврейской общиной, не отняло веру. Он исполнял все религиозные предписания. Пожертвовал большую сумму денег на строительство новой синагоги. Участвовал во многих благотворительных организациях. «Он пользовался всеобщим уважением; “отличался мягким характером и юмором. Был не только искусным врачом, но также разбирался в Талмуде и раввинистических учениях, любил еврейскую литературу, бегло владея оным языком”»{14}. Он прошел через тяжелые испытания, движимый волей к учебе. Поэтому был приверженцем светского образования и убеждал местных евреев посылать детей в светские школы, чтобы дать им больше шансов достичь успеха в жизни.

Корчак сознавал, что он не свалился на землю с неба; что его медицинские, общественные, педагогические интересы возникли не на пустом месте. В истории Герша, очевидно, было что-то, что затрагивало Корчака лично, раз он так страстно хотел рассказать ее. А сама потребность служить детям – быть может, она родилась под влиянием семейных рассказов о трудном, одиноком детстве деда? Каким образом внук сумел так глубоко прочувствовать, какое это горе – быть сиротой? Ведь его самого не постигла подобная участь.

С этого дальнего расстояния Герш Гольдшмит выглядит уравновешенным человеком, знающим себе цену. Его брак с Ханой был очень удачным. После Лейзора на свет появилось еще четверо детей: Иосиф, Янкель, Миндля и Мария. Второму сыну, Иосифу, предстояло стать отцом Януша Корчака.