Читать книгу Von Schwarz-Rot-Gold zu Schwarz-Rot-Gold - Jann M. Witt - Страница 21

ОглавлениеVon der preußischen zur Kaiserlichen Marine 1848–1871

Nicht die gesamtdeutsche Bundesflotte von 1848, sondern die gleichzeitig gegründete preußische Marine wird zum Vorläufer der späteren Kaiserlichen Marine. Ihre Aufgabe ist der Schutz der preußischen See- und Handelsinteressen. In den drei sogenannten Einigungskriegen, die 1871 zur Gründung des deutschen Kaiserreichs führen, spielt die noch im Aufbau befindliche Flotte keine Rolle.

Die Gründung der preußischen Marine

Am 5. September 1848 befiehlt König Friedrich Wilhelm IV. den Ausbau der seit 1815 bestehenden preußischen Marine. Damit sollen die See- und Handelsinteressen des wirtschaftlich aufstrebenden Königreichs Preußen geschützt werden.

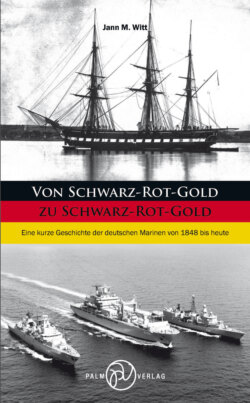

Die Korvette VINETA der preußischen Marine

Am 1. März 1849 wird Prinz Adalbert von Preußen zum Oberbefehlshaber aller preußischen Kriegsfahrzeuge ernannt. Als Hauptstützpunkt dient zunächst Danzig. Als erster Stützpunkt in der Nordsee wird 1853 das sogenannte Jadegebiet erworben. Hier entsteht ein Marinehafen, der 1869 den Namen Wilhelmshaven erhält.

Von 1859 bis 1862 unternimmt ein Geschwader der preußischen Marine erstmals eine mehrjährige Auslandsreise nach Ostasien, um Handelsverträge für Preußen und die norddeutschen Küstenländer abzuschließen. Am 2. September 1860 geht der Schoner FRAUENLOB in einem Taifun vor der japanischen Küste mit der gesamten Besatzung von 47 Mann verloren. Es ist der erste Schiffsverlust der preußischen Marine.

Obgleich die preußische Marine 1861 als Folge innenpolitischer Machtkämpfe dem vom Heer dominierten Kriegsministerium unterstellt wird, macht der Flottenaufbau Fortschritte.

Der Deutsch-Dänische Krieg

Ende 1863 eskaliert der Konflikt um Schleswig-Holstein erneut, als der neue dänische König Christian IX. eine gemeinsame Verfassung für Dänemark und Schleswig unterzeichnet. Damit verstößt Dänemark offen gegen die 1851/52 in den Londoner Protokollen getroffenen, völkerrechtlich verbindlichen Vereinbarungen. Dies bietet dem preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck die Rechtfertigung für einen Krieg gegen Dänemark, wobei sein eigentliches Ziel die Annexion der Herzogtümer Schleswig und Holstein durch Preußen ist.

Am 1. Februar 1864 überschreiten preußische und österreichische Truppen die Eider. Mit der Erstürmung der Düppeler Schanzen am 18. April 1864 durch die Preußen fällt faktisch die militärische Entscheidung. Im Frieden von Wien muss König Christian IX. von Dänemark im Oktober 1864 Schleswig-Holstein an Preußen und Österreich abtreten. Dies ist der erste Schritt auf Bismarcks Weg der Einigung Deutschlands unter Führung Preußens.

1865 wird Kiel preußischer Kriegshafen. Noch im gleichen Jahr wird die Marinestation der Ostsee mit allen Schiffen, Stäben und Landeinheiten von Danzig nach Kiel verlegt.

Das Gefecht von Helgoland

Mit Ausnahme eines kurzen Gefechts mit einem dänischen Geschwader vor Jasmund am 15. März 1864 spielt die preußische Flotte während des Krieges gegen Dänemark keine entscheidende Rolle. Erneut blockiert die dänische Flotte die deutschen Küsten an Nord- und Ostsee.

Das unentschieden verlaufene Gefecht zwischen einem preußisch-österreichischen und einem dänischen Geschwader am 9. Mai 1864 vor Helgoland ist das einzige bedeutende Seegefecht des Deutsch-Dänischen Krieges.

Am 9. Mai 1864 kommt es zum einzigen größeren Seegefecht des Krieges, als ein preußisch-österreichisches Geschwader unter dem Befehl des österreichischen Linienschiffskapitäns Wilhelm von Tegetthoff vor Helgoland auf ein überlegenes dänisches Blockadegeschwader trifft.

Der kurze, für beide Seiten verlustreiche Kampf endet mit dem Rückzug Tegetthoffs, doch sind die Dänen gezwungen, die Blockade der deutschen Nordseeküste aufzugeben. Das Treffen von Helgoland ist das letzte von hölzernen Kriegsschiffen ausgetragene Hochseegefecht.

Der Deutsche Krieg

Das sogenannte »Kondominium«, die zunächst gemeinsam, dann getrennt von den Preußen und Österreich ausgeübte Verwaltung in den Herzogtümern Schleswig und Holstein, dauert nur rund zwei Jahre. Die von Bismarck geschürten Kontroversen um die Zukunft der beiden Herzogtümer führen im Juni 1866 zum Krieg zwischen Preußen und Österreich, in dem es um die Vorherrschaft in Deutschland geht. Auch in diesem Krieg, der als »Preußisch-Österreichischer Krieg« oder »Deutscher Krieg« in die Geschichte eingegangen ist, spielt die preußische Marine keine Rolle.

In der Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866 wird die österreichisch-sächsische Armee entscheidend geschlagen. Im Frieden von Prag tritt Österreich im August 1866 seine Rechte an den Herzogtümern an die siegreichen Preußen ab, die Schleswig und Holstein 1867 annektieren und als Provinz in das Königreich Preußen eingliedern. Auch das Königreich Hannover, das Herzogtum Nassau, das Kurfürstentum Hessen und die Freie Stadt Frankfurt, die auf Seiten Österreichs gekämpft haben, werden von Preußen annektiert.

Nach dem Sieg über Österreich wird der Deutsche Bund aufgelöst. An seine Stelle tritt der von Preußen dominierte Norddeutsche Bund, zu dem unter anderem auch Mecklenburg, Sachsen und die Hansestädte Lübeck, Hamburg und Bremen gehören. Damit ist der Weg frei für eine Neuordnung Deutschlands ohne Österreich.

Die Seeschlacht von Lissa

Österreich kämpft 1864 nicht nur gegen Preußen und dessen Alliierte, sondern auch zu Land und zur See gegen das ebenfalls mit Preußen verbündete Königreich Italien. Am 20. Juli 1866 besiegt ein österreichisches Geschwader unter Konteradmiral Wilhelm von Tegetthoff vor der an der Küste Kroatiens gelegenen Insel Lissa (heute: Vis) ein überlegenes italienisches Geschwader. Es ist das erste größere Seegefecht, an dem Panzerschiffe beteiligt sind. Dabei wird das italienische Panzerschiff RE d‘ITALIA durch einen Rammstoß versenkt. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den Kriegsschiffbau und die Seekriegstaktik. Obgleich sich die Artillerie als Hauptwaffe durchsetzt, erhalten die meisten größeren Kriegsschiffe bis zum Ersten Weltkrieg einen Rammbug.

Die Marine des Norddeutschen Bundes

Am 1. Oktober 1867 geht die preußische Marine in der neu gegründeten Marine des Norddeutschen Bundes auf. Kiel und Wilhelmshaven werden Bundeskriegshäfen.

Zugleich erhält die Flotte eine neue Flagge. Sie zeigt ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund mit dem preußischen Adler im Mittelfeld sowie einer aus dem Schwarz-Weiß der preußischen Flagge und dem Rot-Weiß der Hansestädte gebildeten Trikolore mit dem Eisernen Kreuz in der Gösch (linkes Obereck). Mit geringen Änderungen wird diese Flagge bis 1921 von allen deutschen Kriegsschiffen geführt.

Am 15. Oktober 1867 bewilligt der Norddeutsche Reichstag den weiteren Ausbau der Flotte. Angesichts der noch im Aufbau befindlichen Werftindustrie in Deutschland müssen die ersten Panzerschiffe im Ausland gekauft werden, darunter auch die Panzerfregatte KÖNIG WILHELM, die bis 1891 das größte deutsche Kriegsschiff ist.

Der Krieg gegen Frankreich 1870/71

1870 bietet sich Bismarck die Gelegenheit, die Einigung Deutschlands unter preußischer Führung zu vollenden. Er nutzt einen Streit zwischen Preußen und Frankreich über die Kandidatur eines Hohenzollern für den spanischen Thron, um Frankreich zu provozieren.

Am 19. Juli 1870 erklärt Frankreich Preußen den Krieg, an dessen Seite sich nicht nur die Mitgliedstaaten des Norddeutschen Bundes, sondern auch die süddeutschen Länder stellen.

Der Krieg gegen Frankreich wird wiederum zu Land entschieden. Die Marine spielt erneut militärisch keine Rolle.

Die Gründung des Deutschen Reichs

Nach dem Sieg über Frankreich wird 1871 das Deutsche Reich gegründet. Bismarck nutzt die durch den militärischen Erfolg entfachte nationale Begeisterung in Deutschland, um den angestrebten Zusammenschluss der süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund zu erreichen. Es kommt zur Gründung des deutschen Kaiserreichs. Damit ist die nationale Einigung unter preußischer Führung vollendet.

Am 18. Januar 1871 wird König Wilhelm I. von Preußen im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles zum deutschen Kaiser ausgerufen. Ebenso wie der Norddeutsche Bund, dessen Verfassung fast unverändert übernommen wird, steht das neue Deutsche Reich von Anfang an unter preußischer Dominanz.

Die als Folge der Niederlage erzwungene Abtretung Elsass-Lothringens an Deutschland wird von der französischen Nation als Demütigung empfunden. Dadurch wird die Grundlage für eine dauerhafte Feindschaft zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich gelegt.

Zeit seines Bestehens schwankt das Kaiserreich zwischen Vergangenheit und Moderne. Die soziale und politische Distanz zwischen Arbeiterschaft, Bürgertum und Adel ist kaum zu überbrücken. Hinzu kommen strukturelle Spannungen zwischen dem industriell geprägten Westen und dem agrarisch geprägten Osten, dem liberal-katholischen Süden und dem protestantisch-preußischen Norden. Auch die mit der Industrialisierung verbundenen sozialen Probleme bleiben ungelöst. Ebenso wenig gelingt der von Liberalen und Sozialdemokraten geforderte Übergang zu einem parlamentarischen Regierungssystem nach dem Vorbild Englands und Frankreichs. All diese Konflikte belasten die innere Einheit Deutschlands bis zum Ende des Kaiserreichs.

Bismarcks Außenpolitik

Als Reichskanzler bemüht sich Bismarck, das Deutsche Reich im europäischen Mächtesystem zu etablieren. Das Ziel seiner Außenpolitik ist der Erhalt des Friedens und der Machtstellung des Deutschen Reichs. Vor allem fürchtet er angesichts des infolge der deutschen Reichsgründung labilen Mächtegleichgewichts in Europa einen Zweifrontenkrieg gegen Frankreich und Russland. Zugleich sucht Bismarck den Ausgleich mit England.

Die 1871 vom Stapel gelaufene Korvette ARIADNE ist einer der ersten Schiffsneubauten der Kaiserlichen Marine.

Die strategische Lage Deutschlands legt nahe, eine Konfrontation mit der Seemacht Großbritannien zu vermeiden – nicht zuletzt, da der aufblühende deutsche Überseehandel von der Sicherung der weltweiten Seewege durch die Royal Navy profitiert.

Bei seinem Bemühen, einen europäischen Krieg zu verhindern, stützt sich Bismarck auf ein System von einander zum Teil widersprechenden Bündnissen mit Österreich-Ungarn, Russland und Italien.

Die im Auftrag der Preußischen Marine in England gebaute und 1869 von der Marine des Norddeutschen Bundes in Dienst gestellte Panzerfregatte KÖNIG WILHELM ist bis in die 1890er-Jahre hinein das größte Schiff der Kaiserlichen Marine.

Die Kaiserliche Marine

Mit der Reichsgründung wird aus der Flotte des Norddeutschen Bundes die Kaiserliche Marine. Kiel und Wilhelmshaven werden zu Reichskriegshäfen.

Im Gegensatz zu den Heeren der deutschen Staaten (Preußen, Bayern, Württemberg und Sachsen) ist die Marine reichsunmittelbar, d. h. direkt dem Kaiser unterstellt. Als eine der wenigen Reichsinstitutionen dient die Kaiserliche Marine von Anfang an auch als nationaler Integrationsfaktor. Während die Marine von den Konservativen abgelehnt wird, findet sie als Symbol der nationalen Einheit Anerkennung in liberalen Kreisen. Zudem ermöglicht die Kaiserliche Marine nicht nur Adeligen, sondern auch Angehörigen des Bürgertums den Zugang zum Beruf des Marineoffiziers, der in der militaristisch geprägten Gesellschaft des Kaiserreichs höchstes Ansehen genießt.