Читать книгу La voz oculta - Jorge Eslava - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Madera ígnea *

ОглавлениеPor José Güich

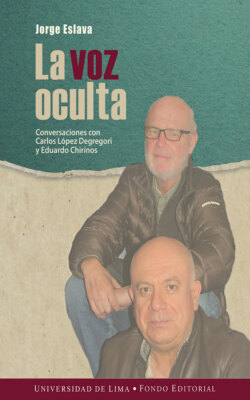

El poeta Carlos López Degregori lanza una ineludible antología publicada en Colombia por la Universidad Javeriana. El 30 de abril se presenta en la prestigiosa Feria del Libro de Bogotá. Para el poeta, quien estudió Filosofía y Letras en dicha casa de estudios en la década del setenta, es como «cerrar un círculo». En Caretas se publicó una parte de esta entrevista que aquí aparece completa.

Campo de estacas, como conjunto poético, no solo implica una mirada personal sobre tu obra y escritura desde 1986, sino también un reconocimiento o consagración que va más allá de las fronteras. ¿Qué criterios adoptaste para elaborar la muestra? ¿Cómo recibes esta edición colombiana?

Elegí los treinta y tres poemas del libro porque me gustan. No significa que considere que esos sean los mejores o los más representativos. Sí busqué una selección que mostrara distintos espacios temáticos y propuestas formales. Por eso hay textos breves y lacónicos, otros que se presentan como series o itinerarios o sumas de fragmentos, al lado de algunos que casi tienen un eje narrativo. Cuando cerré la selección, pude comprobar que mi obra es unitaria. Es un proceso que posee muy pocas fisuras y en el que cada poema y cada libro se alimentan de los que lo preceden y de los que aparecerán después.

¿Cómo recibes esta edición colombiana?

El libro ha aparecido en una colección de poesía de la Universidad Javeriana y para mí es casi como cerrar un círculo. Allí estudié literatura en los años setenta y escribí los poemas que fueron publicados en Un buen día, mi primer libro. En ese sentido, es mucho más que publicar un libro en Colombia con la posibilidad de llegar a nuevos lectores, es sobre todo un acto simbólico y una especie de retribución a unos años que para mí fueron definitivos.

Como sugiere la escritora Piedad Bonnett en el prólogo, tu poesía gira en torno a la memoria y la evocación de la infancia. Has construido una suerte de mitología particular al respecto. ¿Estás de acuerdo con tal apreciación?

No creo que mi poesía sea una evocación de la infancia. Unos pocos de mis poemas exploran ese momento en que la infancia termina y se inicia la pubertad con el descubrimiento del deseo, pero son muy pocos textos. Creo que Piedad Bonnett se refiere a ciertas experiencias y símbolos, normalmente vislumbrados en la infancia, que están en los estratos más profundos de nuestro inconsciente y que afloran a todo lo largo de nuestra existencia. Si quieres tomarlo en ese sentido, puede tener algún asidero.

Curiosamente, algunos poemas en los que estoy trabajando, y que forman parte de un futuro libro, sí reelaboran –ficcionalizadas, intervenidas y manipuladas– algunas experiencias de la infancia.

Muchos de tus poemas, desde los incluidos en Una casa en la sombra (1986) hasta Una mesa en la espesura del bosque (2010), llaman la atención por la elaboración de imágenes a partir de los objetos más cotidianos, que para la voz poética parecen adquirir una significación mistérica o quizá hasta monstruosa… ¿Consideras que es una zona sustancial de tu poética tal aproximación?

Todo buen poema tiene una porción de misterio o una zona de niebla. En la nota introductoria al libro digo que la poesía es una forma de descolocación; ella señala algo turbador, incomprensible o definitivo que presentimos, pero no llegamos a entender y que el lenguaje nunca alcanza a formular. Escribir un poema es el testimonio de ese tránsito hacia el misterio y en mis textos el punto de partida está en la realidad más cotidiana, pero ella, en el transcurso del texto, va perdiendo su seguridad y sus contornos. La poesía es presentir esos otros mundos que están en el nuestro. Puedo suscribir, por eso, la idea acerca de la realidad que está en el primer manifiesto del surrealismo; allí afirma Breton que lo fantástico ha dejado de existir, pues solo hay realidad.

Una mirada atenta al conjunto permite confirmar las afinidades fantásticas en tu manera de abordar los poemas, además de tu preferencia por un fraseo muy próximo a la narratividad… ¿ Corroborarías esa observación?

Es cierto, en mi poesía, desde Las conversiones, que es mi segundo libro, hay una vocación narrativa y tal vez este libro lo muestra con claridad, pero no se trata de historias articuladas con un principio y un final. Mis poemas diseñan ámbitos que se acercan al sueño, a personajes indefinidos y principalmente a escenas. Se encuentra un fuerte componente visual que observa lo que está velado y apenas se vislumbra y se entrega al vértigo que produce lo desconocido. Lo fundamental es lo que esconden esos retazos de historias y debo reconocer que yo no sé exactamente lo que hay detrás. Escribir es tratar de acercarse a ese centro, de asediarlo, aunque jamás llegue a entregarse.

¿Un poet a está obligado a « desdecirse » en cuanto a sus logros y asumir que debe emprender mutaciones camaleónicas? ¿O se trata de ser consecuente frente a una escritura forjada a lo largo de una vida?

En la poesía no caben generalizaciones, porque ella es el espacio de la libertad. Es tal vez uno de los pocos reductos del lenguaje en el que no tienen sentido constricciones ni reducciones. Por eso, señalar una «obligación» atenta contra la naturaleza misma de la poesía. Recuerdo que Octavio Paz escribió alguna vez que a todo poeta, a la hora de seguir escribiendo, se le presentan tres posibilidades: puede profundizar una veta en la que ya ha obtenido, tal vez, óptimos resultados; puede cambiar explorando un nuevo decir con el riesgo de la dispersión; o puede buscar la síntesis de estas dos actitudes con mayor o menor ventura. Yo quisiera creer que esta tercera vía es la que ha primado en mi caso. Siento que en mi escritura no es apropiado referirse a poemas individuales, ni tampoco a libros, y que requiere acercarse a un destino que denominamos obra, aunque seguramente esa comprobación les corresponde a los lectores. Mis poemas son casi un camino existencial y yo he crecido y vivido con sus palabras. Ellos son como un gran relato que supone la construcción y el reconocimiento de una identidad. En ese sentido, creo que sí he alcanzado una identidad poética. Llámala un estilo o una manera de ver y situarse en la realidad. Sin embargo, como ya lo expliqué, siempre he buscado explorar posibilidades formales distintas y abrirme a diferentes preocupaciones.

¿Hacia dónde crees que irá desplazándose tu lenguaje en los tiempos venideros?

Cuando uno termina un texto o un libro, no sabe si la poesía retornará nuevamente con su dictado que determina que escribas. Mi último libro, sin contar reediciones, fue Una mesa en la espesura del bosque, que apareció publicado en 2010. Desde esa fecha, he estado escribiendo y trabajando un nuevo libro que aún está en proceso. Casualmente, los últimos siete poemas de Campo de estacas forman parte de él. Este libro continúa con la exploración del poema en prosa, al que siento como el formato más dúctil y exacto para desarrollar mis propuestas. En cuanto al lenguaje, creo que cada vez me identifico más con la contención y el laconismo. Huyo de los barroquismos y retorcimientos lingüísticos. Indudablemente no estoy generalizando, porque en la poesía es fundamental el camino singular y personal. Después de ese libro: no sé. No tengo un oráculo, ni un espejo que proyecte y refleje mis imágenes futuras. Pero sí tengo una esperanza: que tenga la posibilidad de escribir un número impar de libros de poemas. El que viene en camino es el número once. Ojalá llegue al número trece. Es una buena cifra; te lo dice alguien que siempre ha vivido fascinado por el simbolismo de los números.