Читать книгу "Ich habe neun Leben gelebt" - Joseph Melzer - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Auf der Flucht

ОглавлениеEs nahte das unheilvolle Jahr 1914. In Kuty verspürte man von der bevorstehenden Katastrophe noch nichts. Zu Hause hielt Großvater die Zeitung in der Hand und sagte: »Der Thronfolger ist ermordet worden. Das bedeutet Krieg.« Großmutter meinte: »Der alte Kaiser Franz Joseph ist 84 Jahre alt, da ist man nicht mehr kriegslustig. Du kannst beruhigt sein.«

Der Krieg kam aber dennoch.

Bald nach der Kriegserklärung standen die russischen Kosaken vor der Grenze Galiziens, die an das zaristische Russland reichte. Panischer Schrecken ergriff die Juden Galiziens bei dem Gedanken, den wilden Horden der Kosaken ausgeliefert zu sein. Die Erinnerung an die Pogrome des Kosakenführers Chmielnicki war tief im Gedächtnis fast aller Juden verwurzelt. Ein jeder suchte nach Möglichkeiten, um zu entkommen. Die Reichen benutzten eine Droschke, die weniger Bemittelten Pferde und Leiterwagen, die Armen wanderten zu Fuß los.

Mein Vater verfügte über einen blinden Klepper, den ihm ein gewitzter Pferdehändler angedreht hatte. Mit letzten Kräften zog das arme Tier den Leiterwagen mit der kinderreichen Familie und den wenigen Habseligkeiten, die man in Eile zusammengepackt hatte. Der vollbeladene Wagen kam nur schrittweise vorwärts, er schlängelte sich zwischen den Kanonen, den Pontons und den marschierenden und reitenden Truppen durch, die in die Gegenrichtung an die Front zogen.

Mit den flüchtenden Juden zog auch das österreichische Militär teils vorwärts, teils rückwärts, die armen Juden in der Mitte. Mein Vater, ungeübt, mit Pferden umzugehen, schwang die Peitsche und schrie »Wiau, wiau«. Aber das arme Pferd konnte oder wollte nicht vom Fleck. Berittene Offiziere an der Spitze der nachfolgenden Soldaten, denen Pferd und Wagen im Wege standen, schrien und fluchten und versuchten ihrerseits mit gutem Zureden das Pferd zum Weitergehen zu bewegen – auch ohne Erfolg, und so gaben sie auf. Ein diensthabender Offizier verlor schließlich die Geduld, entriss meinem Vater die Peitsche, gab dem Tier einen kräftigen Schlag – und das Pferd setzte sich in Bewegung.

Es dauerte mehrere Tage, bis wir eine Bahnstation erreichten, wo eine Sammelstelle für die Flüchtlinge eingerichtet war. Sie wurden dort in Viehwaggons verfrachtet, um ihre Reise fortzusetzen. Wir wurden mit einem alten Ehepaar und dessen todkranken Sohn zusammengepfercht. Die Eltern waren über 80 Jahre alt, der Sohn verstarb unterwegs, und die beiden Alten blieben allein zurück. Das war der erste Tote, den ich je gesehen hatte, ein traumatisches Erlebnis, das ich mein Leben lang nicht vergessen konnte.

Der Flüchtlingszug erreichte schließlich die tiefe Ebene der österreichischen Provinz, die südliche Steiermark. In der Nähe der Stadt Pettau wurde haltgemacht. Die Menschenmassen wurden ausgeladen. Ein leerstehendes altes Schloss, mehr Ruine als Wohnstätte, wurde uns als Wohnsitz zugewiesen. Es begann ein Laufen, Drängen und Raufen, wer sich wo und wie einquartieren durfte. Endlich fanden wir im oberen Stockwerk ein Zimmer, das einigermaßen bewohnbar war. Wir waren nicht allein und mussten es mit drei weiteren Familien teilen. Gekocht wurde im weiträumigen Hof des Schlosses, wo bald Hunderte von Kochtöpfen über offenen Feuern brodelten und brutzelten.

Bald konnten wir in eine Wohnung in einem nahegelegenen Dorf umziehen. Mein Vater wurde verpflichtet, in der dortigen Bezirkshauptmannschaft als Schreiner Dienst zu tun. Meine Mutter kümmerte sich allein um uns. Sie musste dazu auch noch das Essen für uns alle beschaffen und zubereiten. Sie tat es aufopferungsvoll und mit viel Geschick.

Ich habe eine nur blasse Erinnerung an die Stadt Pettau, weil wir ja nur in einem etwa zehn Kilometer entfernten Dorf namens Kartschowina wohnten. Unsere Wohnung bestand aus einem großen Zimmer in einer Kate, die einem kroatischen Bauern gehörte. Wir nannten ihn Friedel. Ob dies sein wirklicher Name war, ist zweifelhaft. Er war ein guter Mensch. Als er sein einziges Schwein schlachtete, brachte er uns einen Teller mit allerlei Wurst- und Fleischstücken, worauf meine Mutter sich mit Entsetzen abwandte und ihm sagte: »Das dürfen wir nicht essen.« Er aber, der noch nie in seinem Leben einem Juden begegnet war, sagte: »Nichts darf essen! Gut essen! Gut Schwein!« Er konnte Deutsch nur mit Mühe radebrechen.

So vergingen die Jahre 1914, 1915 und 1916, und die Lage, von der wir glaubten, dass sie nur eine kurze Unterbrechung unseres gewohnten Lebensrhythmus sein würde, wurde zur Normalität. Ich war nicht eingeschult worden, weil wir immer damit rechneten, alsbald wieder zurückzukehren. Als die ersehnte Rückkehr sich aber immer weiter hinauszögerte, musste ich schließlich doch eingeschult werden, und so wurde ich in Pettau in der deutschen Schule eingeschrieben und wegen meiner neun Jahren gleich in die zweite Klasse aufgenommen, die ich schon nach einem halben Jahr übersprang. Nach Kriegsende, 1918, saß ich noch immer in der dritten Klasse, da ich die Schule nur sporadisch besuchen konnte. Meine Mutter war infolge einer Fehlgeburt monatelang bettlägerig geworden, und ich musste mich als Ältester um die jüngeren Geschwister kümmern. In der Schule kannte ich niemanden, ich war dort ein Fremder und blieb es bis zum letzten Schultag. Ich wuchs in diesen Jahren ohne Freunde und Spielgefährten auf. Nach Spielen war mir auch nicht zumute – obwohl ich selbst noch ein halbes Kind war –, weil ich für die Familie sorgen musste.

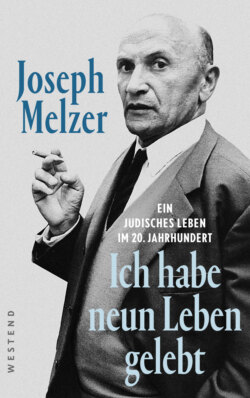

Mein Vater auf der Flucht in Pettau

Das Jahr 1916 war das Todesjahr von Kaiser Franz Joseph, des österreichischen Monarchen, den die Juden als ihren Patron verehrten. Er war gut zu uns Juden gewesen, und natürlich war sein Tod für die Juden ein großer Verlust und ein Unglück dazu. Sein Nachfolger Karl wollte einen Separatfrieden schließen, aber der Hohenzoller, Kaiser Wilhelm, ließ dies nicht zu. Endlich kam das Kriegsende und mit ihm die Revolution in Deutschland und in Österreich. Das Kaiserreich zerfiel in seine einzelnen Nationalitäten. Ungarn wurde ein freier Staat. Galizien gehörte fortan zu Polen und wurde als polnische Provinz Kleinpolen genannt.

Wir fuhren in das neue Polen zurück, wo gerade in Lemberg und in anderen Städten Galiziens Pogrome gegen Juden stattfanden. Auch Großvater kam mit Großmutter aus seinem Zufluchtsort zurück. Ich habe nie erfahren, wo er gewesen war. Da es ihm aber an Geld nicht fehlte, munkelte man, dass er bis nach Wien geflohen sei, wo er in einem vornehmen Hotel die schlimme Zeit verbracht habe. Zurück in Kuty fanden wir alle Häuser der Juden ausgeraubt und zertrümmert. Die rabbinische Bibliothek meines Großvaters war von Vandalen zertrampelt und verwüstet worden. Die Bücher hatte man in Stücke gerissen. Die Geschäfte waren ausgeplündert. Mehr als über die Plünderung seines Geschäftes trauerte Großvater aber über den Verlust seiner Bücher. Mein Freund Manès Sperber schrieb dazu: »Die Stimmung, die im Schtetl vorherrschte, war gleichsam manisch-depressiv. Hoffnungsvolle Erwartung wechselte immer wieder blitzschnell mit Angst vor einer russischen Invasion, vor Pogromen, Hungersnöten und Epidemien ab. Nach jedem Pogrom kamen Juden über die Grenze, sie blieben eine Weile, dann zogen sie weiter. Sie strebten einem Hafen zu, sie wollten Europa für immer verlassen.«

»Für uns ist jeder Krieg ein Unglück«, sagte mein Großvater.

Mit einem Mal begriffen alle, auch wir Kinder, dass eine andere Zeit angebrochen und die alte Welt für immer verloren war. Wir verstanden aber auch, dass es keinen Sinn machte, nach der alten, verlorenen Zeit zu suchen und wandten unseren Blick nach vorne in der Hoffnung auf eine bessere Zeit. Ich fragte mich, was es mit der »Auserwähltheit« der Juden auf sich hat. Sperber schrieb darüber folgendes: »Nur die wenigsten Nichtjuden haben begriffen, dass das jüdische Leid nicht etwa trotz, sondern vor allem wegen dieser Auserwähltheit zu unserem Schicksal geworden ist. Indem Gott mit uns ein Bündnis schloss, warf er den göttlichen Ziegelstein seiner Gnade auf uns. Seitdem tragen wir die erdrückende Last seiner Gnade auf unseren Rücken wie einen Fluch.« Wenn Gott uns so sehr liebt, warum hat er uns über Jahrhunderte so sehr gequält? Ich entdeckte damals die Niedertracht der Menschen, aber auch sehr viel Liebe und Gerechtigkeit. Die Beziehung zwischen uns und der nichtjüdischen Umwelt war keineswegs einfach, dennoch brachten wir für sie viel Sympathie und Verständnis.

Juden sind es gewohnt, zu improvisieren und aus dem Chaos heraus ein neues Leben zu beginnen. Bald waren die Geschäfte wieder voller Leben, und Bauern und Juden tummelten sich wie eh und je auf dem Markt, nur dass wir jetzt plötzlich Polen waren und die deutsche Sprache nicht mehr erwünscht war. Ich war inzwischen zwölf Jahre alt geworden. Mein jüdisches Wissen aus der Knabenzeit war im Laufe der Jahre verloren gegangen. Nun galt es, das Vergessene aufzufrischen und mich weiterzubilden. Auf Betreiben meines Großvaters wurde ich zum »besten« Rebben der Stadt geschickt. Es war wieder Mechel Horner, der keinen Spitznamen hatte, sondern ehrfurchtsvoll mit seinem Familiennamen angeredet wurde. Ein Unikum unter den damaligen »Melamdim« wie man jüdische Kinderlehrer nannte. Er wohnte immer noch in einem besseren Viertel der Stadt, in der Gerichtsgasse, wo er ein geräumiges Steinhaus besaß. Bei ihm studierte ich den Talmud und die Bücher der Propheten, die von den frommen Juden meist gemieden wurden. Für die orthodoxen Juden ist nur die Thora heilig, von den Propheten halten sie nicht viel. Das wissen nur die wenigsten. Diese Lernzeit dauerte nicht länger als ein Jahr. Ein Jahr darauf hatte ich Bar-Mizwa, und ein halbes Jahr später siedelte ich zu meinem Vater um, der inzwischen in Berlin lebte.

Kuty und so viele andere Schtetl in Osteuropa haben ein Ende gefunden. Sie haben sich nach dem Ersten Weltkrieg nie wieder richtig erholt. Dann kam der Zweite Weltkrieg und mit ihm die Deutschen. Die Juden in den Schtetl haben die Deutschen freundlich empfangen, da sie aus dem Krieg davor nur gute Erinnerungen an sie hatten. Aber sie sollten sich täuschen.