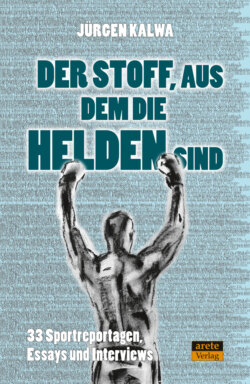

Читать книгу Der Stoff, aus dem die Helden sind - Jürgen Kalwa - Страница 8

DENKMALPFLEGE

ОглавлениеSeit hundert Jahren glorifizieren Amerikas Ruhmeshallen den Sport mit Wallfahrtsorten für nostalgiebeseelte Fans. Allen voran: die Baseball Hall of Fame in Cooperstown

Wenn man im Sommer in Amerika in ein Baseball-Stadion geht und sich ein Spiel der obersten Liga anschaut, fällt einem vor allem eines auf: Auf den Rängen herrscht eine unbeschwerte Stimmung.

Die produziert ein ständiges Raunen, durch das hin und wieder das Geräusch des Holzschlägers durchklingt. Und das Geschrei der Hot-Dog-Verkäufer.

In dem Treiben gibt es keine Hooligans. Keine Aggressivität. Keinen tiefsitzenden Hass. Baseball-Fans sind Menschen, die sich beim Spiel eine entspannte Auszeit von ihrem Alltag gönnen wollen.

Wenn dann der Herbst kommt und die Saison langsam zu Ende geht, erfasst sie eine gewisse Melancholie. Ein Gefühl, über das Bartlett Giamatti vor einigen Jahren einen ganzen Essay geschrieben hat: The Green Fields of the Mind40, eine zu einem Klassiker gewordene literarische Arbeit, inspiriert von einer typischen Saison der Boston Red Sox, deren Anhänger zu seinen Lebzeiten in einer nostalgisch verklärten, fatalistischen Enttäuschungsstarre lebten.41

„It breaks your heart. It is designed to break your heart.“

Baseball bricht dein Herz. Es ist entwickelt worden, um dein Herz zu brechen.

„The game begins in the spring, when everything else begins again, and it blossoms in the summer, filling the afternoons and evenings, and then as soon as the chill rains come, it stops and leaves you to face the fall alone.“

Das Spiel fängt im Frühling an, wenn alles andere wieder beginnt. Und es blüht im Sommer, wenn es die Nachmittage und Abende füllt. Und dann, sobald der kalte Regen kommt, hört es auf und lässt dich mit dem Herbst allein.

Giamatti, ein kleiner, korpulenter Mann mit einer kräftigen Stimme, war einer jener zahllosen amerikanischen Intellektuellen, die in dieser eigentlich profanen Sportart etwas mehr sehen als nur ein Mannschaftsspiel mit einem Holzknüppel und einem harten, faustgroßen Lederball.

Seine berufliche Laufbahn begann er als Literaturprofessor und Kenner der Renaissance. Als Präsident der Elite-Universität Yale machte er Karriere. Und schließlich – als Chef der amerikanischen Profi-Baseball-Liga, genannt Major League Baseball – machte er sich einen Namen. Sein Text spiegelt eine ureigene Wahrnehmung von Sport wider: eine Mischung aus Nostalgie und Poesie.

Bartlett Giamatti, genannt Bart, starb 1989 im Alter von nur 51 Jahren. Der Kettenraucher erlitt einen Infarkt.

An einem Ort weit weg von Yale und ebenso weit weg von dem Treiben des Profi-Baseball hat man ihm eine Art von Denkmal gesetzt: in der Baseball Hall of Fame in Cooperstown. Eröffnet in den dreißiger-Jahren und seitdem Inbegriff des Personenkults im Sport. Der Kult geht allerdings längst über das Interesse an den Athleten hinaus. Auch die Hohepriester werden geehrt. Weshalb die Bibliothek seit ein paar Jahren diesen Namen trägt: Giamatti Research Center.

Warum auch nicht? Der Bücher schreibende Akademiker hatte einst in seiner kurzen Zeit als Commissioner den Aufbau dieser Bibliothek besonders gefördert. Auf dem Weg dorthin geht man durch einen hohen, lichtdurchfluteten, eichengetäfelten Raum, der wie das Mittelschiff einer Kirche wirkt. An den Wänden: mehr als 300 Bronzetafeln mit den Gesichtern von Spielern, Managern, Trainern und Schiedsrichtern aus mehr als hundert Jahren Baseballgeschichte, die alle etwas gemeinsam haben. Durch ihre Leistungen auf dem grünen Rasen und ihre Rolle hinter den Kulissen sind sie unvergesslich geworden. Oder wie Pressesprecher Craig Muder bei einem Rundgang sagt: unsterblich.

Er bleibt einen Moment lang vor den Bronzetafeln stehen und erklärt: „Die Ruhmeshalle sind insgesamt drei Einrichtungen unter einem Dach. Es ist auch ein Museum. Wir haben mehr als 38.000 Objekte, Schläger, Bälle, Handschuhe, Schuhe, von denen an in der Ausstellung jeweils nur zehn Prozent sehen kann. Der Rest befindet sich in einem klimatisierten Archiv unter unseren Füßen. Die Geschichte des Spiels: Wir bewahren sie auf.“

Es handelt sich um mehr als nur um bloßes Aufbewahren. Die Einrichtung ist das Gegenstück zu einer religiösen Kultstätte, sagt der New Yorker Journalist Zev Chafets. Er hat das Buch Cooperstown Confidential42 geschrieben, ein kritischer Blick in die Geschichte der Einrichtung.

„Für Amerika ist Baseball etwas Besonderes. Es hat sich zu einer Heldenmaschine entwickelt. Das gibt es sonst nur in Hollywood. Baseballgeschichte und Baseballtradition sind viel populärer als Football oder jede andere Sportart. In die Baseball Hall of Fame aufgenommen zu werden, ist so etwas wie durch den Ritterschlag in den Adelsstand erhoben zu werden. Eine größere Ehre gibt es nicht. Die Baseball Hall of Fame wird von Leuten gerne als Schrein bezeichnet. Die Reise dahin nennen sie eine Wallfahrt. Cooperstown ist eine säkulare religiöse Institution.“

Weshalb einem auf einer Reise nach Cooperstown, in die kleine Stadt vier Stunden von New York, die Worte von Annie Savoy einfallen, der selbstbewussten und sportbegeisterten Hauptfigur in dem feinsinnigen Baseball-Spielfilm Bull Durham: „Ich glaube an die Kirche des Baseball. Ich habe alle großen Religionen ausprobiert und die meisten kleinen. Ich habe Buddha, Allah, Brahma, Vishnu, Shiva, Bäume, Pilze und Isadora Duncan angebetet. Ich ziehe die Metaphysik der Theologie vor. Es gibt keine Schuldgefühle im Baseball. Und es ist nie langweilig. Das ist so wie Sex.“

In Amerika gibt es hunderte von Religionen und Konfessionen, Sekten und Kulte. Und fast ebenso viele Ruhmeshallen des Sports. Manche zeigen bei der Wahl des Standorts einen Sinn für die Wurzeln der Disziplin. So entstand die Basketball Hall of Fame in Springfield/Massachusetts in der Stadt, in der Ende des 19. Jahrhunderts Basketball erfunden wurde. Und die Tennis Hall of Fame wurde in Newport/Rhode Island gegründet, dort, wo die ersten US Open ausgetragen wurden. Aber es gibt auch das Konzept „grüne Wiese“ wie im Fall der World Golf Hall of Fame in St. Augustine/Florida. Oder wie bei der National Soccer Hall of Fame, der Fußballruhmeshalle. Das Haus, nur 35 Kilometer vom Touristenmagneten Cooperstown entfernt, steht allerdings noch für etwas anderes. Das Museum schloss 2010 nach nur zehn Jahren seine Pforten. Die Einrichtung existierte in den Jahren danach nur noch virtuell – im Internet.43 Das alte Projekt war schlichtweg zu ehrgeizig gewesen, wie der einstige Direktor Jack Huckel zugab, als wir uns trafen, um uns über den gescheiterten Versuch einer Ruhmeshalle zu unterhalten.

„Wir haben ein Gebäude errichtet, das wir uns nicht leisten konnten. Man riskiert schon mal bewusst etwas, aber die Rechnung geht nicht immer auf. Wir haben zehn Jahre durchgehalten, aber dann wurde das Geld knapp. Und dann kam die Rezession dazu. Das konnten wir nicht überleben.“

Im Vergleich dazu wirkt der Betrieb in Cooperstown sehr solide. Aber bei genauem Hinsehen zeigt sich, dass Heldenverehrung in den Dimensionen der Baseball Hall of Fame kein lukratives Geschäftsmodell ist. Wollte die Ruhmeshalle allein vom Verkauf von Eintrittskarten und Souvenirs leben, wäre sie längst pleite. Das Loch füllen großzügige Spender jedes Jahr mit Millionen von Dollar und sichern so die Arbeitsplätze von hundert Angestellten.

Ganz anders sieht es für die ehemaligen Baseballprofis aus, die den Ritterschlag erhalten haben. Ein Hall of Famer hat schlichtweg für den Rest seines Lebens ausgesorgt. Kein Wunder, dass chancenreiche Aspiranten inzwischen Public-Relations-Experten einschalten, damit sie von den Mitgliedern der Vereinigung der amerikanischen Baseball-Journalisten in die Ruhmeshalle gewählt werden. Die Organisation entscheidet exklusiv über die Aufnahme.

Über diesen säkularen Teil der Vergötterung irdischer Idole wird allerdings meistens nicht gesprochen. Seit der Zeit von Mark Twain, der damals das Spiel zu einem Symbol für die Triebkräfte und den Kampf des „rasenden, zerrenden, dröhnenden 19. Jahrhunderts“ erklärte, wird die Realität mit viel Pathos verhängt. Nicht das Sein, sondern der Schein bestimmt das Bewusstsein.

Baseball allerdings scheint wie geschaffen die ideale Projektionsfläche für eine technologiebesessene Gesellschaft, die in ihren kollektiven Sehnsüchten von einer simpleren Welt träumt. Das Museum in Cooperstown ist das Sammelgefäß dieser romantischen Weltsicht, wie sie der für mehrere Oscars nominierte Hollywood-Film Field of Dreams hat. In diesem Feld der Träume artikuliert der Schauspieler James Earl Jones mit tiefer, sonorer Stimme das, was sich als Grundverständnis rund um die historische Dimension des Spiels durchgesetzt hat: „Baseball war all die Jahre lang die einzige Konstante. Amerika ist wie eine Armee von Dampfwalzen vorbeigerollt. Es wurde abgewischt wie die Kreide auf einer Schiefertafel, wieder aufgebaut und wieder weggewischt. Aber Baseball hat die Zeit markiert. Dieses Feld, dieses Spiel sind Teil unserer Vergangenheit. Es erinnert uns an all das, was einmal gut war und wieder sein könnte.“

Wie dieses Denken funktioniert, hat ein deutscher Emigrant schon vor Jahrzehnten erklärt. Der Rechtshistoriker und Soziologe Eugen Rosenstock-Huessy beschrieb 1958 in einem Interview in der Sendereihe Auszug des Geistes für Radio Bremen den Zusammenhang zwischen Sport und seiner Arbeit als Geisteswissenschaftler an der Universität in Dartmouth folgendermaßen: „Die Welt, die dem amerikanischen Studenten, der zu mir kommt, etwa 20 Jahre alt ist, wirklich lebhaft vertraut ist, ist die Welt des Sports. Da hat er all seine Tugenden, seine Erfahrungen, seine Neigungen und sein Interesse. Ich habe also meine ganze Soziologie um die Erfahrungen, die ein Amerikaner im Sport und im Spiel macht, aufgebaut. Und im Sport sind natürlich viele lyrische, dramatische Elemente. Während man in Europa vielleicht eine Soziologie auf eine Soziologie der Kunst aufbauen könnte, weil die Menschen Erfahrungen haben mit Wagner, Bach und Beethoven, muss man dieselben Erfahrungen transponieren, sozusagen, in das Gebiet des Sportlichen.“44

Die Querverbindungen zwischen Sport und Kultur haben viele Spuren im amerikanischen Kulturalltag hinterlassen. Im Kino. Am Broadway, an dem 1958 das gefeierte (und später verfilmte) Baseball-Musical Damn‘ Yankees mit dem Gassenhauer Heart Premiere hatte. Und in der Literatur. Zum Beispiel in dem viel beachteten Buch Unterwelt von Don DeLillo45, einem voluminösen Epochenroman, der mit einer 70 Seiten langen Beschreibung eines einzigen Baseballspiels aus dem Jahr 1951 beginnt und sie einem anderen Ereignis gegenüberstellt: Der Nachricht, dass die Sowjetunion eine Atombombe gezündet hat. Im Stadion in New York gewannen damals die Außenseiter. Mit einem Home Run im letzten Spielabschnitt, der in den Rang einer absoluten Sensation erhoben wurde. Gefeiert als The shot heard ‚round the world.

Es war – auf seine Art – ein Bombenspiel. Live ausgestrahlt über den Radiosender WMCA-AM, mit dem aufgekratzten Radioreporter Russ Hodges, der die legendär gewordenen Sätze ins Mikrofon brüllte: „There‘s a long drive … it‘s gonna be, I believe … THE GIANTS WIN THE PENNANT!! THE GIANTS WIN THE PENNANT! THE GIANTS WIN THE PENNANT! THE GIANTS WIN THE PENNANT! Bobby Thomson hits into the lower deck of the left-field stands! The Giants win the pennant and they’re goin’ crazy, they’re goin’ crazy! HEEEY-OH!!!“

„Die Giants gewinnen den Titel!“

Solch eine Sportart braucht wohl einen Ort, an dem sich diese Begeisterung und das ferne Echo darauf wie die Parallelen im Unendlichen begegnen. Einen wirklichen Schrein, dessen Besucher sich fühlen, als unternähmen sie eine Pilgerfahrt. Und auch noch daraus lässt sich übrigens lesenswerte Literatur schöpfen. Wie im Fall des Romans Unabhängigkeitstag, in dem der Schriftsteller Richard Ford eine solche Reise zum Hauptstrang der Handlung machte. Als der Ich-Erzähler, ein ehemaliger Sportreporter, mit seinem Sohn im Auto nach einem vorausgegangenen Abstecher zur Basketball Hall of Fame in Springfield in Cooperstown eintrifft, biegt er mit dem Wagen in die Main Street und findet eine Szenerie vor, die noch heute fast exakt so aussieht: „An der Ecke sehe ich unerwartet am Ende der nach rechts abgehenden Straße die Ruhmeshalle des Baseball, ein blassrotes Gebäude im klassizistischen Stil, das nach Postamt aussieht, und ich mache eine schnelle, gefährliche Rechtskurve von der Chestnut Street herunter auf die Straße, die sich als Main Street herausstellt. Die Main Street ist voller Baseball-Touristen und hat die seelenlos gleichmütige, geschäftige Atmosphäre eines Collegestädtchens, wenn die Studenten zum Herbstsemester zurückkommen. Die Läden an beiden Straßenseiten verkaufen alles, was mit Baseball zu tun hat: Trikots, Karten, Poster, Autoaufkleber, zweifellos auch Radkappen und Kondome; und diese Läden teilen sich die Straße mit gewöhnlichen Kleinstadtgeschäften – einer Drogerie, einem Herrenbekleidungsgeschäft, zwei Blumenläden, einer Gaststätte, einer deutschen Bäckerei und verschiedenen Immobilienmaklern.“46

Das ist der Ort mit seinen 2000 Einwohnern, der die Kulisse für die Inszenierung liefert. Deren Höhepunkt besteht jeden Sommer aus dem sogenannten Induction Weekend. Dann strömen tausende Besucher durch Main Street. Und die alte Bäckerei, an der übrigens nichts Deutsch ist außer dem Namen Schneider, arbeitet auf Hochtouren, wie Jennifer Zachow, die Managerin, sagt: „Das ist ihre zweite Anlaufstelle. Zuerst gehen sie zur Hall of Fame, dann kommen sie hierher. Oft wird die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Spieler sitzen auf dem Bürgersteig und geben Autogramme. Die Leute kommen von überall.“

Der Weg eines Sportlers vom Sieger zu einem ruhmreichen Star und schließlich in den Rang einer unsterblichen Legende ist ein mysteriöser Prozess. Nicht jeder Held aus der Arena taugt dazu, die Vorzeigefigur einer Gesellschaft oder einer ganzen Ära zu werden. Es liegt am Charisma der Sportart und nicht zuletzt am Charisma eines Menschen, ob die Metamorphose gelingt. Es liegt an jenem Millionenpublikum, das sich mit seinen Athleten und ihren Leistungen identifiziert. Und es liegt an den Medien.

Man nehme den Kapitän und Spielmacher der deutschen Fußballnationalmannschaft von 1954: Fritz Walter. In der Pfalz hat man nach ihm immerhin vor ein paar Jahren ein Stadion benannt. Aber ein einziger kitschiger Kinofilm genügte 50 Jahre nach dem WM-Finale, um „Das Wunder von Bern“ umzudeuten: zu einem Triumph des zweifachen Torschützen und Stürmers Helmut Rahn und zu einer Eloge auf die Fußballwelt des Ruhrgebiets. Es war eine Umfälschung. Fünf Weltmeister – fünf der elf, die im Endspiel auf dem Rasen standen – kamen so wie Fritz Walter aus einem einzigen Club, dem 1. FC Kaiserslautern. Aus dem Ruhrgebiet kam nur einer.

Bei der WM 2006 kurbelte derselbe Regisseur weiter am deutschen Fußball-Mythos. Diesmal in der Verklärung eines Turniers im eigenen Land zum sogenannten Sommermärchen. Sönke Wortmann betonte rund um das Projekt, dass er Pathos „wunderbar“ finde. Und Kitsch „nicht so schlimm“.

Manipulationen im Umgang mit der historischen Wahrheit sind auch in Amerika an der Tagesordnung. Schon die Entscheidung für den Bau der Hall of Fame in Cooperstown basierte auf einer Fama. Auf der Behauptung, dass exakt hier in diesem kleinen Ort im Jahr 1839 das Baseball-Spiel erfunden wurde. Von einem Mann namens Abner Doubleday, der später als General im Sezessionskrieg zwischen den Nord- und den Südstaaten kämpfte. So wurde die feierliche Eröffnung der Baseball-Ruhmeshalle bewusst in den Sommer 1939 gelegt. Ein solches Jubiläum wollte gefeiert werden.

Die Mär vom General und seiner Erfindung ist längst widerlegt worden. Aber in den dreißiger-Jahren wurde es von niemanden hinterfragt. Schon gar nicht von jener wohlhabenden Industriellenfamilie namens Clark, die Cooperstown wie eine Aristokratendynastie beherrscht. Die Erben des Singer-Nähmaschinen-Imperiums, die in der Gegend am Lake Otsego, dem Schauplatz der Lederstrumpf-Geschichten von James Fenimore Cooper, ein großes Hotel und sehr viel Land besitzen, hatten sich in die Idee verliebt, mitten in der großen Wirtschaftskrise der dreißiger-Jahre den Tourismus anzukurbeln. Sie schlugen den Bau einer Hall of Fame vor und finanzierten das Projekt. Die Liga gab ihren Segen.

Und so standen sie im Sommer 1939 auf den Stufen vor dem neuen Gebäude: Ty Cobb, Babe Ruth, Honus Wagner und andere Ex-Profis, die in der ersten Blütezeit des Spiels, als das Radio begann, die Begegnungen live zu übertragen, zu überlebensgroßen Figuren geworden waren.

Der Ansager kündigte Wagner als Flying Dutchman und als „the greatest shortstop in the game‘s history“ an. Und der nutzte die Gelegenheit, sich noch einmal in Szene zu setzen: „Ladies and Gentlemen. I was born in 1874. This organization was started in 1876. When I was a kid I said, I hope some day I will play up there in this league. And by chance I did.“

Die Sache mit General Doubleday ist nicht die einzige Ungereimtheit in der Geschichte der Institution. So wurde bis heute einer der besten Baseball-Profis aller Zeiten, Pete Rose von den Cincinnati Reds, nicht in die Ruhmeshalle aufgenommen. Er hatte in den achtziger-Jahren auf den Ausgang von Baseballspielen gewettet, war erwischt worden, hatte gelogen und war deswegen von niemand anderem als jenem Bartlett Giamatti, dem damaligen Commissioner, einem Agnostiker und Moralisten, auf Lebzeiten gesperrt worden. Die Tür zur Hall of Fame ging damit ebenfalls zu.

Was mehr als bizarr wirkt. Unter den über 300 Figuren in der Ruhmeshalle befinden sich jede Menge fragwürdige Charaktere: ein verurteilter Drogenhändler, ein ehemaliger Kokainsüchtiger, der knapp einer lebenslänglichen Baseball-Sperre entgehen konnte, zahllose Alkoholiker, ein Pitcher, der in einem Buch gebeichtet hat, dass er sich seinen Platz in der Hall of Fame auf betrügerische Weise erschlichen hat. Dazu: wenigstens drei ehemalige Ku-Klux-Klan-Mitglieder. Darunter der berühmt-berüchtigte Ty Cobb, der nie den Verdacht ausräumen konnte, dass er einen Mord begangen hatte.

Der Journalist Zev Chafets hat in seinem Buch Cooperstown Confidential auf die doppelte Moral hingewiesen, die im Verwaltungsrat der Hall of Fame herrscht, wo die Kriterien für die Aufnahme von Sportlern festgelegt werden. Es gibt eine besondere Moralklausel, die auf die Singer-Erben zurückgeht. Aber sie wird nicht auf jeden angewendet. Zurzeit etwa gelten Spieler, die sich mit Anabolika gedopt haben, als persona non grata. Doch da es sich dabei um die besten Profis einer ganzen Generation handelt, steht die Hall of Fame vor einem Dilemma. Chafets im Interview: „Die Hall of Fame versucht sicher ehrlich das zu machen, was sie für richtig hält. Aber da Baseball und die Hall of Fame sich so gerne als Musterbeispiel für Menschen mit untadeligem Charakter präsentieren, kann man sie leichter der Heuchelei bezichtigen als etwa das Boxen. Dort gibt man nicht vor, irgendetwas anderes zu tun, als solche Typen vorzuführen, denen man nachts nicht in einer dunklen Gasse begegnen möchte.“

Dass die Kritik an solch einer Heuchelei selten laut wird, liegt nicht zuletzt an der unwiderstehlichen Magie von Biographien wie der des Einwandererkindes Joe DiMaggio, der in den dreißiger-Jahren aus San Francisco zu den New York Yankees kam, dem berühmtesten amerikanischen Sportclub. Dort wurde er zu einem der besten zehn Profis in der Geschichte des Spiels. Seine märchenhafte Aufsteiger- und Erfolgsgeschichte machte ihn zu einem Idol. Als DiMaggio Anfang der fünfziger-Jahre seinen Abschied vom aktiven Sport nahm, gelang ihm mühelos der Übergang zu Teil zwei seines Aufstiegs ins öffentliche Bewusstsein. Als er wenig später in der Fernsehsendung What‘s My Line? auftrat, dem Vorbild für Robert Lembkes Was bin ich?, brauchte das Rateteam trotz der Masken vor den Augen nicht lange, um seine Identität zu ermitteln. Er war schließlich erst kurz zuvor in die Baseball Hall of Fame aufgenommen worden. Er war ein Superstar.

Wenig später wurde der Rest der Welt ebenfalls auf ihn aufmerksam. Der Anlass? Seine Heirat mit der Schauspielerin Marilyn Monroe. Als sie die berühmte Szene mit dem von der vorbeifahrenden U-Bahn aufgewirbelten Rock für den Film Das verflixte 7. Jahr drehte, stand er auf der gegenüberliegenden Seite der Lexington Avenue von Manhattan und schaute zu.

Die Ehe mit Marilyn Monroe ging nach nur neun Monaten auseinander. Joe DiMaggio versilberte seinen Ruhm weiter wie gewohnt – mit Werbespots für einen Kaffeemaschinen-Hersteller und mit Autogrammstunden, für die er viel Geld verlangte. Doch dann – man schrieb das Jahr 1967 – passierte etwas Unerwartetes. Da wurde aus dem Über-Sportler eine Legende der Popkultur. Und alles nur wegen ganzer vier Zeilen in dem anspielungsreichen Lied Mrs. Robinson. Ein Song, der für den Erfolgsfilm Die Reifeprüfung komponiert worden war und der in einer späten Strophe die unschuldige und symbolisch gemeinte Frage stellte: „Where have you gone, Joe DiMaggio?“ – „Wohin bist du gegangen, Joe DiMaggio? Unsere Nation richtet unsere einsamen Augen auf dich. Was meinen Sie, was das heißt, Mrs. Robinson? Joltin‘ Joe47 ist weg und gegangen.“

Da klang Nostalgie nach dem Zuschnitt der sechziger-Jahre durch. Geprägt von Verlustgefühlen. Amerikas Soldaten starben in Vietnam. Studenten revoltierten an den Universitäten. Der Baseball-Profi schien die ideale Figur, um diese Gefühle – konfliktfrei, generationenübergreifend – widerzuspiegeln.

Einer allerdings konnte mit dieser Allegorie überhaupt nichts anfangen: Joe DiMaggio. Als er Song-Texter und Komponist Paul Simon irgendwann in einem Restaurant in New York zufällig begegnete, beschwerte er sich in einer direkten Konfrontation: „Ich bin nirgendwo hingegangen“. Der Sportler selbst hatte den Symbolwert seiner Existenz nie verstanden.

Als DiMaggio 1999 starb, ging er allerdings wirklich. Wohin? An den Ort, an den Bart Giamatti gegangen war und die vielen berühmten Baseball-Profis vor ihm. Brad Horn, der Abteilungsleiter für Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit der Hall of Fame erklärte die Metamorphose bei einem Besuch so: „Er wurde ein Teil von dem, was Cooperstown symbolisiert, dieser mythische, gefeierte ikonenhafte Status. Und ich glaube, das ist es auch, wonach sich die Menschen sehnen, wenn sie die Schnittstelle von Gesellschaft und Sport feiern. Das ist der Grund, weshalb Cooperstown noch immer relevant ist. Man kann hierherkommen und diese Individuen berühren und sagen: ‘Hier sind sie. Ich kann mit meinen Fingern ihre Bronzegesichter betasten und sagen: Ich kenne Joe DiMaggio.‘“

(2010)

Die Entscheidung über die Aufnahme von ehemaligen Spielern, Trainern, Funktionären und Club-Besitzern treffen ausschließlich aktive Mitglieder der Baseball Writers‘ Association of America. Und die müssen sich mindestens zehn Jahre lange mit der Sportart journalistisch auseinandergesetzt haben. Baseballspieler haben eine Reihe von Anforderungen zu erfüllen, ohne die sie gar nicht in die Auswahl kommen. Dazu gehört die Länge der Zeit, die sie in den beiden Major Leagues aktiv waren, und eine Frist von mindestens fünf Jahren, die nach dem Ende der Karriere verstrichen sein muss. Kandidaten werden vor der Abstimmung von einem Komitee bestimmt und müssen bei der jährlichen Wahl 75 % der abgegebenen Stimmen aller wahlberechtigten Mitglieder der Journalisten-Organisation erhalten, um in die Baseball Hall of Fame aufgenommen zu werden.

Wer weniger bekommt, fällt damit nicht automatisch durch den Rost. Solange jemand wenigstens 5 % der Stimmen bekommt, steht sein Name auch auf zukünftigen Wahlzetteln. Erst nach zehn Jahren, in denen ein Spieler die Drei-Viertel-Hürde nicht genommen hat, wird er endgültig gestrichen.

40 The story of ‘Green Fields of the Mind’ – Bart Giamatti’s bittersweet ode to baseball” in Yale Alumni Magazine, New Haven, 2012

41 Die Red Sox pflegten lange die absurdeste fixe Idee in der Geschichte des US-Sports: den Fluch des Bambino. Der entstand, als 1920 das Jahrhunderttalent Babe Ruth – Spitzname The Bambino – an die New York Yankees verkauft wurde, womit in Boston eine Serie der Erfolglosigkeit begann. Abergläubische Fans versuchten beharrlich, den Fluch zu brechen. Wie jener Anhänger, der eine Red-Sox-Kappe auf dem Mount Everest ablegte, nachdem er im Basislager eine Yankees-Mütze verbrannt hatte. Doch womöglich verlor die Verwünschung erst an Kraft, als der Ball 2004 bei einem Home Run einem Zuschauer ins Gesicht flog und ihm zwei Zähne ausschlug. Der wohnte in einem Bostoner Vorort in einem Haus, das einst Babe Ruth gehört hatte. Kurz darauf gewann das Team die World Series. Zum ersten Mal nach 86 Jahren.

42 Zev Chafets: Cooperstown Confidential: Heroes, Rogues, and the Inside Story of the Baseball Hall of Fame New York, 2009

43 Die Einrichtung wurde 2018 in einem Annex zum Stadion des FC Dallas, einem Club in der obersten Profi-Liga namens Major League Soccer, neu installiert und existiert nun wieder wie ein normales Sportmuseum.

44 Zitiert nach der Original-Archivtonaufnahme. Die Textversion des Interviews mit der Literaturredakteurin Irmgard Bach erschien in Bremer Beiträge, Bremen, 1962.

45 Don DeLillo, Unterwelt. Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert, Köln, 1998

46 Richard Ford: Unabhängigkeitstag. Aus dem Amerikanischen von Fredeke Arnim. Berlin 1995, Seite 385 ff.

47 Der Spitzname entstand 1941 in Anspielung an den Titel eines Big-Band-Songs Joltin’ Joe DiMaggio, gesungen von Betty Jane Bonney.