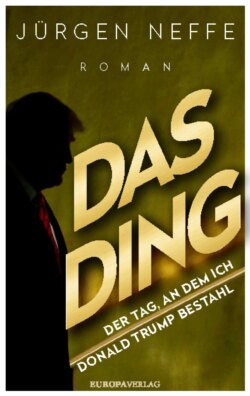

Читать книгу Das Ding – Der Tag, an dem ich Donald Trump bestahl - Jurgen Neffe - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

4 DREI MÄNNER

ОглавлениеOfficer Delaney ist nicht allein für mich zuständig im Vernehmungsraum. Zum Team gehört Colin, ein Knallharter im Kampfdress, der seinen Nachnamen nicht preisgibt. Dann gibt es Douglas Dippler, den Übersetzer in Zivil, der im Bedarfsfall die Brücke zwischen meiner und ihrer Muttersprache schlagen soll. Und schließlich ist da noch Brenda Lee, meine Entdeckerin.

Für ihre erste Vernehmung hat sie mich in ein Zimmer mit gepolsterten Stühlen, angenehm gedämpftem Licht, warmen Farben und gerahmten Bildern an den Wänden bringen lassen. Keine Ahnung, was sie damit bezweckt. Ob sie hofft, die Umgebung mache mich gesprächiger? Oder will sie mir einfach etwas Gutes tun?

Ihr Fragestil weicht spürbar von dem ihrer Kollegen ab. Fast so, als ob sie im Geschäft der Verhöre noch nicht so geübt sei. Ohne mir eine Zwischenfrage zu stellen, hat sie sich meinen Bericht über die erste Begegnung mit dem späteren Präsidenten bei dessen Fünfzigstem angehört.

Nur zwei Mal unterbrach sie mich. Zuerst fiel sie mir bei meinen Schilderungen der Oberwelt im Atrium ins Wort: »Wir gehen davon aus, dass Sie hier die Wahrheit sagen. Sie sind auf Fotos der Party zu erkennen.« Zum Geschehen im Souterrain ergänzte sie nur: »Davon sind uns keine Aufnahmen bekannt.«

Am Ende meines Berichtes überrascht sie mich mit einem Return, den Tennisspieler einen schwer zu nehmenden Lob nennen würden. »Wenn ich Ihnen nur glauben dürfte.« Der nachfolgende Stoppball landet kurz hinterm Netz. Ich kann ihn gerade noch erwischen und, so gut es geht, in ihr Feld zurückbefördern.

»Sie können mich beim Wort nehmen. Alles, was Sie von mir hören, stimmt.« Das, was nicht stimmt, sage ich nicht. »Die Geschichte Ihrer Nottaufe hat mich echt berührt.« – »Skurril, nicht wahr?« – »Wer weiß, vielleicht hat Ihnen das christliche Sakrament die Kraft zum Überleben verliehen.« – »So habe ich das noch nie gesehen.«

Ms Lee lehnt sich zurück und mustert mich. Will sie mich durcheinanderbringen? Hinter allem vermute ich eine Absicht, und zwar keine gute. »Ich denke, ich verstehe Ihre Haltung jetzt besser.« – »Ach ja? Sie können mir das sicher erklären.« – »Wer so wie Sie den Tod besiegt hat, kann sich nur schwer dem Willen von Lebenden beugen.«

Vor ihr steht das gleiche Tischmikrofon wie vor mir, mit Füßen aus messingfarbenen Flexrohren. Schwarze Schaumgummiköpfe erwarten unsere Worte. Sie drückt einen Knopf am Ständer auf ihrer Seite, dann den an meinem. Zwei rote Lämpchen leuchten auf.

Sie geht um den Tisch herum und stellt sich hinter mich. Als sie sich zu mir herunterbeugt und ihre Lippen nah an mein Ohr bringt, umweht mich ein Hauch von Geißblattduft. Ich mag ihr Parfum. Sie holt tief Luft. Dann sagt sie mit gedämpfter Stimme:

»Wir haben Hinweise auf einen geplanten Anschlag gegen unseren Präsidenten. Ein Haupttäter soll aus Deutschland kommen. Wie bei Nine Eleven.« – »Der stammte doch ursprünglich aus Ägypten und war ein fanatischer Islamist.« – »Das ist aber erst nach seiner Tat herausgekommen.«

Will die Beamtin mir helfen? Oder gehört auch das zu ihrem doppelten Spiel? Warum sollte sie Grenzen überschreiten und mir den Hintergrund meiner Misere verraten? Wenn das überhaupt stimmt, was sie da sagt. Ich werde den Verdacht nicht los, sie würde alles unternehmen, um mich aus der Reserve zu locken. Jetzt legt sie mir sogar eine Hand auf den Oberarm. Eine warme, angenehme Hand, die sich fast unmerklich bewegt. Als wollte sie mich massieren.

Plötzlich verändern sich ihr Ton und auch ihr Gesichtsausdruck von Moll nach Dur: »Sie spielen uns etwas vor. Erklären Sie mir bitte, warum Sie exakte Baupläne der Freiheitsstatue und des Trump Tower auf Ihrer Festplatte gespeichert haben.«

So weit sind sie also schon vorgedrungen. Ich könnte die Existenz der Grundrisszeichnungen erklären. Aber sie würden es mir ohnehin nicht abnehmen. Sie wollen keine harmlosen Begründungen. In allem sehen sie Indizien für eine mögliche Tat, am besten einen Anschlag. Ich teile meine Gedanken mit der Beamtin. Sie entgegnet trocken: »Wir müssen immer das Schlimmste annehmen, um es verhindern zu können.« Das leuchtet mir ein.

Ich stelle mir vor, wie sie davon träumt, zur Heldin der Nation zu werden. Ihr Bild in allen Zeitungen und sie gefeiert für ihre Heldentat. Weil sie wachen Auges mit klugen Fragen einen möglichen Attentäter aufgespürt und damit einen Terrorakt verhindert hätte. Ohne je einen Finger gekrümmt zu haben, außer über der Tastatur meines Rechners, würde ich die Karriere vom Verdächtigen über den Eingesperrten zum Verurteilten durchlaufen. Auf Stufe zwei haben sie mich schon.

Unwillkürlich muss ich an Jens Söring denken, den deutschen Diplomatensohn, der trotz seiner privilegierten Herkunft mehr als ein Jesusalter in amerikanischem Gewahrsam verbrachte. Und das, obwohl die Indizien immer stärker gegen seine direkte Beteiligung am Doppelmord sprachen, die man ihm ursprünglich zur Last gelegt hatte.

Er war anfangs geständig, um seine Freundin vor dem elektrischen Stuhl zu bewahren, hatte sein Geständnis dann aber widerrufen und seine Unschuld beteuert. Zu seinen Unterstützern zählten Hollywoodgrößen, Bestsellerautoren und Politiker bis hin zur deutschen Kanzlerin. Alles Ringen blieb lange vergebens. Dreiunddreißig Jahre lang. Erst dann kam er frei. Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken.

Hat mein Delirium delinquens bereits eingesetzt? Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich mir das alles nur einbilde oder gar ausdenke. Ist das, was ich hier erlebe, etwa nur Teil einer Inszenierung? Mit Brenda als Ms Marple der Grenzdetektive? Womöglich sind das auch keine Beamten, sondern Schauspieler und Statisten als Wachleute. Und die drehen hier gerade eine neue Folge ihrer Serie »Borderline«, jede mit einem originalen Fluggast, nach sorgfältigem Casting per Gesichtserkennung aus der Schwemme der Ankömmlinge von Europa gefischt. Oder erlebe ich in Wahrheit nichts anderes als eine knallharte Ermittlung mit dem unmissverständlichen Ziel, mich zu überführen, welcher Tat auch immer?

Ich versuche es mit einer Erklärung: »Wenn Sie es genau wissen wollen: Die Grundrisse dienen meiner Erinnerung. Ich war vor über zwanzig Jahren an den Orten und habe nicht mehr alle Einzelheiten im Kopf.« – »Beim Trump Tower kann ich Ihnen folgen. Ihre Beschreibungen täuschen eine Ortskenntnis vor, die auf öffentlich zugänglichen Quellen beruhen könnte. Bei der Freiheitsstatue komme ich ins Grübeln.«

Erst da begreife ich ihre innere Logik. In seiner Symbolkraft wäre ein Anschlag auf die Statue, Wahrzeichen der Stadt und des Landes, ähnlich verheerend wie die Attacken des 11. September. Selbst wenn keine Opfer zu beklagen wären, ginge das Bild der zerstörten Freiheit um die Welt. Und der Präsident hätte versagt und es nicht verhindert.

Wie könnte ich einer Beamtin der Einreisebehörde der Vereinigten Staaten erklären, wie harmlos ihre scheinbaren Indizien gegen mich sind? Wie soll ich ihr näherbringen, dass mich allein mein heimliches Hobby, die Suche nach einem König ihrer Stadt, zur Kupferqueen im Hafen von New York gebracht hat? Oder wie den Mann, der die Dame zu seiner Geliebten gemacht und seinen Fünfzigsten allein mit ihr gefeiert hat?

Ich neige oft mehr den einfachen Leuten in ihren kleinen Großartigkeiten zu als den Großkopferten in ihrem ängstlichen Mittelmaß. Menschen, die Stadt, Land und Welt mit ihrer Hirn und Hände Arbeit am Laufen halten. Das liegt wahrscheinlich an meiner Herkunft. Da kann der Hausmeister im Kanzleramt spannender sein als der Hausherr und das Geheimnis hinter der Performance eines Weltunternehmens weniger beim Konzernchef liegen als bei den Köchen seiner Kantine. Ohne Macher sind Mächtige so machtlos wie Herren ohne Knechte.

Während einer abendlichen Fahrt auf der Fähre von Staten Island zurück nach Manhattan hatte ich mich beim Anblick der beleuchteten Statue mit der goldenen Fackel aus ganz profaner Neugier gefragt, wer eigentlich für das Licht der Lady zuständig war. Tags drauf rief ich beim National Park Service an. Die Pressedame am anderen Ende nannte mir einen Namen. Ich erkundigte mich, ob ich den Mann einmal treffen könnte.

Damit nahm eine Entwicklung ihren Lauf, die mein Bild von New York und Amerika vom Kopf auf die Füße stellte. In ihrem Zentrum stand das Verhältnis dreier Männer, die einander wie Sonne, Mond und Erde umkreisten, ohne sich je näher zu kommen, als es die Gesetze der Schwerkraft zwischen Menschen erlaubten: Donald, Charlie und dazwischen meine Wenigkeit.

»Charlie wie?«, fragte ich nach. Ich hatte den Namen vorher noch nie gehört und ließ ihn mir buchstabieren. »DeLeo«, sagte die Frau und fragte erstaunt zurück: »Den kennen Sie nicht?« Ich verneinte. »Dann müssen Sie ihn unbedingt kennenlernen. Er weiß mehr über Liberty als wir alle zusammen.« Außerdem sei er eine Berühmtheit, weit über die Grenzen New Yorks bekannt.

Ihn im Internet zu finden war seinerzeit allenfalls ein paar Insidern vorbehalten. Suchmaschinen lagen noch so weit in der Zukunft, dass wir allein schon mit dem Wort nichts hätten anfangen können. Erst die Kollegen aus der Hamburger Dokumentation entdeckten ihn in ihrem verschlagworteten Pressearchiv.

Charlie war tatsächlich eine kleine Berühmtheit in New York und ein wenig sogar darüber hinaus. Kein A-Promi wie Trump. Eher C oder noch weiter hinten im Alphabet. Aber schon öfter in der Zeitung und ein paarmal sogar im Fernsehen gewesen. Seine Geschichte las sich wie der Gegenentwurf zum American Dream der Tellerwäscher, die sich zu Millionären emporgearbeitet haben sollen.

Diesen Traum haben sich ohnehin wohl nur irgendwelche Werbefritzen einfallen lassen, um ihn den kleinen Leuten als Ansporn vor die Nase zu halten wie dem Hund die berüchtigte Wurst. Ich habe mir einmal hundert zufällig ausgewählte Kurzbiografien amerikanischer Multimillionäre schicken lassen. Nicht einer hatte je in der Hitze enger Restaurantküchen Geschirr abgewaschen.

Charlie gehörte zu den Leuten, die von Berühmtheit träumen, ohne dabei an Reichtum zu denken. Dennoch waren gewisse Parallelen zwischen seinem und dem Lebenslauf des Immobilienunternehmers unübersehbar. Auch Charlie hatte sich, wie The Donald, seine eigene Marke geschaffen. Allerdings nicht unter seinem Namen, sondern im Namen einer Funktion, die es offiziell nicht gab. Instinktiv hatte er die Regeln des Ruhms verinnerlicht und den Medien einen jener Begriffe geliefert, nach denen sie ständig gieren.

Zu seiner Jobbeschreibung beim Park Service, so las ich, gehörte es, neben dem Sauberhalten der Gehwege und Rasenflächen die Glühbirnen in der Krone und um die Fackel der Lady zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Das brachte ihn eines Tages auf eine Idee mit Folgen für sein gesamtes weiteres Leben: Er begann, sich »Keeper of the Flame« zu nennen.

Ein Geniestreich der Selbstvermarktung, wie sie auch der Tycoon in seinem Turm so unvergleichlich beherrschte. Die Presse wurde auf den »Hüter der Flamme« aufmerksam. Damit begann Charlies Märchen, das meiner Geschichte über Trump das nötige Gegengewicht verleihen sollte.