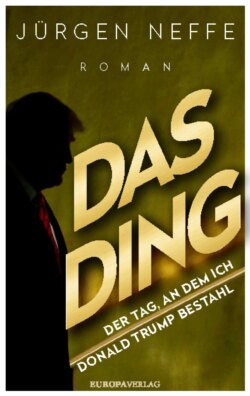

Читать книгу Das Ding – Der Tag, an dem ich Donald Trump bestahl - Jurgen Neffe - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

6 DIES IRAE

ОглавлениеIch sitze wieder im vollen Warteraum. In all dem Getuschel um mich herum schwirrt mir der Kopf. Die Stunden im Ungewissen nagen an mir. Schon verschwimmen Wunsch und Wirklichkeit zum Verschnitt aus beiden Welten. Hier meine, dort ihre. Ich schlage die »Deutschstunde« auf und suche die erste freie Seite mit Platz zwischen den Zeilen.

»Ich möchte hierbleiben«, lässt Lenz dort seinen Siggi über die Klause schreiben, in der er seine Strafarbeit zu Papier bringen muss, »allein in dieser Zelle, die mir wie ein wippendes Sprungbrett vorkommt, auf das sie mich geschickt haben, ich muß runter, ich muß springen und tauchen, einmal und noch einmal, so lange, bis ich alles hochgebracht habe, die Dominosteine der Erinnerung sozusagen, die ich auf meinem Tisch ansetzen möchte, Stück für Stück.«

Ich wäre so gerne wieder einmal für mich allein, gerne auch in einer Klause, ein paar Momente nur, um mich zu sammeln. Da werde ich erneut in das bequemere der zwei Vernehmungszimmer geführt. Das Gepolsterte tut mir gut. Brenda wirkt ebenfalls entspannt.

»Sie verstehen, dass wir zuerst nach Dokumenten gesucht haben, in denen der Name Trump vorkommt. Es ist ja unser Präsident, dem Sie etwas vorbeibringen wollten.« – »Oh, ja, das verstehe ich gut. Ich würde genauso vorgehen.« – »Kurz vor Ihrer Abreise erscheint der Name in einer Mail an Ihre Agentur. Da geht es um den Vorschlag für ein neues Buchprojekt, wenn wir das richtig deuten.«

Kaum hat sie ihr »wir« ausgesprochen, bittet sie einen Mann ins Vernehmungszimmer und stellt ihn als »Übersetzer in Zweifelsfällen« vor. Die Behörde hat ihn offenbar als freien Mitarbeiter verpflichtet. Er trägt Zivil und reicht mir die Hand, als wolle er sich damit von seinen Auftraggebern absetzen.

»Guten Tag. Mein Name ist Dippler, Douglas Dippler. Ich bin Germanist und Dolmetscher.« Ich, an ihn und Brenda: »Brauchen wir das?« Er, auf Deutsch: »Unsere zwei Sprachen lassen sich oft weniger gut ineinander übertragen, als man das gemeinhin annimmt.« Ich: »Mit den Präpositionen im Englischen hatte ich schon immer meine liebe Not.« Er: »Das geht mir im Deutschen oft ähnlich.« Er versucht es mit einem Scherz. Wahrscheinlich will er mich auflockern. »Ich mag Leute, die mit mir abhängen, mehr als solche, die von mir abhängen.« Ich will kein Spielverderber sein. »Nicht schlecht.«

»Wenn nötig, helfe ich auch als Textsachverständiger aus.« – »Ich bin auf Ihr Gutachten gespannt.« – »Dazu müssten Sie mir ein paar Fragen beantworten.« – »Kein Problem. Daran habe ich mich hier mittlerweile gewöhnt.« – »Welchem Genre ist Ihr geplantes Werk zuzuordnen. Sachbuch? Biografie?« – »Nein, es wird ein Roman. Autofiktion, eine Art autobiografischer Sachbuchroman, wenn Sie so wollen.« – »Fiktion, basierend auf Fakten?« – »So könnte man das beschreiben.« – »Ähnlich wie in der ›Deutschstunde‹?«

Mr Dippler hat sich offenbar eingehend mit meiner Lektüre beschäftigt. Mit seinem ausgezeichneten Deutsch und den Kenntnissen unserer Literatur schafft er mir eine Insel der Vertrautheit in der Fremdsprachigkeit meiner Lage. Während ich aussage, macht er sich ein paar handschriftliche Notizen.

»Lenz will ein Phänomen verdeutlichen«, diktiere ich ihm in den Block. »Dafür verwendet er die Matrize einer Person, deren Geschichte er kennt oder zu kennen glaubt. Er hätte auch einen anderen Künstler nehmen können, um im Kern zum gleichen Ergebnis zu gelangen. Ich dagegen erfasse das Phänomen einer Person, die für unsere Zeit steht.« – »Als die ›Deutschstunde‹ entstand«, entgegnet der Übersetzer, »war das reale Vorbild für den fiktiven Künstler, der Maler Nolde, schon lange tot. Er konnte sich nicht mehr wehren. Der Held Ihres geplanten Buches lebt aber noch.«

Mir ist der Unterton seiner Andeutung nicht entgangen. Mein »Held«, den ich überdies beim Namen nenne, kann sich sehr wohl wehren. Trump wird auch keinen Moment zögern, es zu tun, wenn ihm danach ist. Ich halte dagegen: »Das macht die Sache umso reizvoller. Er kann auf den Fortgang der Geschichte Einfluss nehmen.« Ist meine Situation nicht Beweis dafür? Douglas sieht zu, wie ich meinen Kopf leicht neige, und schüttelt seinen. »Dann sollten Sie ihn und seine Geschichte nicht verfälschen.«

Bevor ich antworten kann, meldet sich Brenda zu Wort: »Reden wir nicht drum herum. Ihr Magazin hat zuletzt mit fabulierten Reportagen auf sich aufmerksam gemacht.« Ich: »Mein ehemaliges Magazin.« Douglas: »Dem Fälscher dient Realität dabei als Rahmen für mehr oder weniger frei erfundene Geschichten.« Ich: »Man sagt, das sei ein Einzelfall.« Brenda: »Und was sagen Sie?«

Sie faltet die Hände, verschränkt ihre Finger und lässt Sehnen und Müskelchen spielen, als wolle sie mir etwas mitteilen. Will ihr Knöcheltanz mich daran erinnern, dass die Redaktion, deren Teil ich einmal war, durch den Skandal in Verruf geraten ist? Nur wenige Blätter und ihre Macher treten mit einem ähnlichen Gestus moralischer Überlegenheit und fundierter Rechthaberei auf. Umso mehr verstärkt die Vermengung von Fakt und Fiktion auf den eigenen Seiten das Misstrauen gegenüber etablierten Medien. Besser kann man Politikern, die man als populistische Hasardeure verschmäht, nicht in die Hände spielen.

Falls Brenda das mit ihrer Frage gemeint hat, kann ich ihr nur recht geben: »Manche behaupten sogar, das habe System.« – »Ein System wozu? Nur um Preise einzuheimsen und zu glänzen?« – »Das sicher auch, ist aber nur ein Nebenaspekt. Es geht wohl mehr darum, seinen Vorgesetzten politisch korrekt gefällig zu sein.« Douglas: »Und zwar mit dem Ziel, unser Land und unseren Präsidenten in ein schlechtes Licht zu rücken.«

Brenda: »Schon vor zehn Jahren wurde einem Reporter Ihres Blattes der wichtigste Preis der Branche aberkannt, weil er in seinem Erlebnisbericht so tat, als sei er in einem intimen Moment dabei gewesen. Dabei hatte er seine Schilderungen dem Zeugnis anderer zu verdanken.« Douglas: »Genau diesen Verdacht hat man in der Behörde gegen Sie geäußert.« Ich: »Warum sollte ich das tun?« Brenda: »Um uns von Ihren eigentlichen Absichten abzulenken.«

Sie blättert in einem Ordner mit doppelt gelochten Blättern. »In Deutschland herrschen ziemlich viel Hass und Hetze gegen Trump, habe ich recht?« – »Und was hat das mit mir zu tun?« – »Wir haben Einsicht in Ihre Akte beim deutschen Verfassungsschutz nehmen können.« – »Die würde mich auch interessieren.« – »Sie haben während Ihrer Studentenzeit an Demonstrationen teilgenommen, bei denen es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist.« – »Wir haben das eher umgekehrt gesehen.« – »Fotos zeigen Sie inmitten einer Menge von Vermummten, aus der Steine geworfen wurden.« – »Ich habe diese Form von Gewalt immer abgelehnt.« – »Und andere Formen?«

Beinahe brüsk springe ich auf und trete ihr gegenüber. Statt der erwarteten Kälte strahlen ihre Augen fast etwas Flehendes aus. Wer ist diese Frau, die sich für den Anlass so feinlinig geschminkt und erstmals ihre Lippen rot angemalt hat? Was will sie mir mit den Blicken sagen, die sich kurz, fast unmerklich, auf einen Punkt hinter mir richten? Ein Wink, wir würden beobachtet? Natürlich werden wir das. Ich ziehe meine Brauen fragend zusammen. Sie antwortet mit einem leichten Nicken.

»Standen Sie nicht linksradikalen Gruppierungen nahe, die zum Umsturz aufriefen?« – »Ich war Mitglied einer Gruppe, die sich sozialistisch nannte.« – »Warum haben Sie das auf Ihrem Einreiseantrag nicht angegeben?« Ihre Stimme klingt nun so offiziell wie die ihres Chefs.

»Danach wurde nicht gefragt.« – »Streben Sozialisten nicht eine kommunistische Gesellschaft an?« – »Solche gibt es sicher auch. Aber zu denen habe ich nie gehört. Die DDR, wenn Sie das meinen, habe ich immer als Land der Unfreiheit empfunden.« – »Und die Partei?« – »Wir waren keine Partei, sondern Teil einer Bewegung.« – »Die eine Revolution plante.« – »Unsinn. Wir träumten von einer besseren, gerechteren Gesellschaft.« – »Ihnen drohte Berufsverbot.« – »Ich wollte nie in den Staatsdienst. Als ich dreiundzwanzig war, wurde der Radikalenerlass ausgesetzt.« – »Bei den letzten Einträgen in Ihre Akte waren Sie Ende zwanzig.«

Alles, was sie sagt und wie sie es von sich gibt, klingt wie einstudiert. Sie spricht, als befände sie sich in einer Aufnahmeprüfung zur Theaterschule. Ich will ihr die Chancen nicht verderben und lasse mich ein auf das lästige Hin und Her. Gegen Kernkraft? Ja. Also gegen den Fortschritt. Gegen das uneingeschränkte Eigentumsrecht? Ja. Also gegen den Kapitalismus. Gegen Atomraketen auf deutschem Gebiet. Ja. Also gegen Amerika. So drehen wir uns eine Weile im Kreis.

Da öffnet sich die Tür. Herein kommen Bob und Colin, dessen Nachnamen ich nie erfahren habe. Augenblicklich tritt Brenda beiseite, als hätte sie mich nun den Kollegen zu überlassen.

Der Muskelprotz fläzt sich auf einen der Stühle. »Wir haben genug von Ihnen«, sagt er. »Hier kommen die Fakten. Auf Ihrer Festplatte haben wir exakte Grundrisse des Weißen Hauses gefunden. Können Sie uns das erklären?« Wenn es körperlose Gewalt gibt, die man körperlich spürt, hier darf ich sie erleben. »Wir haben hier noch niemanden mit solchen Plänen aufgegriffen.« – »Die Zeichnungen verschaffen mir doch keinen Zutritt.«

Mir ist die Brisanz meiner Lage durchaus bewusst. Nur kein falsches Wort, sonst bin ich geliefert, und das Spiel ist aus. »Sie sind ja groß im Wegsehn bei uns«, lässt Lenz seinen Siggi im Aufsatz notieren, »und von dem, der nachgibt, einlenkt, aufgibt, sagen sie schnell: er hat verloren.«

Der Mann im Kampfanzug spannt seine Brust. »Wir können uns gerne noch öfter treffen, bis Sie sich entschieden haben, mit uns zusammenzuarbeiten.« – »Wie Sie mögen.« – »Hier werden Sie jedenfalls nicht herauskommen, bevor wir nicht wissen, wer Ihre Hintermänner sind.« – »Hintermänner? Wo sind Sie denn gerade unterwegs?« – »Wir gehen davon aus, dass Sie Komplizen im Weißen Haus haben. Der Laden steckt voll von Verrätern. Fragen Sie mal unseren Präsidenten. Der kann ein Lied davon singen.«

So sieht die Welt wohl aus, wenn sich Verfolgungswahn und Verschwörungstheorie treffen. »Sie haben sicher recht«, ätze ich. »Vielleicht wären Sie dann auch noch so freundlich, mir die Kontaktdaten meiner Kumpel zu nennen. Ich sollte sie doch endlich mal kennenlernen, finden Sie nicht?«

Da springt er auf und macht einen Satz auf mich zu. Ein Mann im Kampfanzug, in dem sich Kraftprotz und Schwachkopf auf unheilvolle Weise vereinen. Bob kann ihn gerade noch zurückhalten. Ich bin heilfroh, dass sie mich mit dem Kerl hier nicht allein gelassen haben. Der wäre imstande, meinen Kopf so lange in eine volle Kloschüssel zu drücken, bis ich alles gestehe.

»Und was ist mit dem konspirativen Hotel?«, faucht er.

Brenda kommt mir zu Hilfe: »Beruhige dich. Unsere Leute in DC haben die Existenz des Ladens bestätigt. Sündhaft teuer, aber harmlos. Sieht zwar heute anders aus. Und eine Nippon-Suite, wie er sie angibt, hat es dort nie gegeben. Die Überprüfung der Kontoeingänge hat aber ergeben, dass er in der fraglichen Zeit dort abgestiegen ist. Keine andere einschlägig bekannte Person aus unseren Akten war zugleich mit ihm dort.«

Sie lässt den Schergen links liegen und wendet sich an mich. Ich erwarte Milde, da schimpft sie auch schon los: »Sie kommen mir vor wie ein durchtriebener Ganove, der uns an der Nase herumführen will.« – »Wie soll ich das jetzt verstehen?« – »Wer heimtückisch stiehlt, ist auch zu anderem fähig.« – »Woher wollen Sie wissen, dass ich stehle?« – »Wir haben in Ihrem Rucksack einen Löffel der Airline gefunden, mit der Sie gekommen sind. Der ist sicher nicht versehentlich dort hineingeraten.« – »In gewisser Weise schon. Ein Rückfall in alte Gewohnheiten. Ich bin so lange nicht mehr Business geflogen.« – »Und das gibt Ihnen das Recht, Besteck mitgehen zu lassen?«

Sie dreht ihrem Chef den Monitor mit meinen Tagebuchtexten entgegen. »Lies mal die Aufzeichnungen über seinen Besuch im Weißen Haus. Sie bringen uns auf das Eigentliche zurück. Dieser Mann …« – ihr Kopf schwingt in meine Richtung – »… neigt zum Diebstahl. Ich traue ihm zu, unseren Präsidenten damals um einen Teil seines Eigentums erleichtert zu haben.« – »Warum hätte ich das tun sollen?«, fahre ich dazwischen. »Das will ich Ihnen gerne verraten«, zischt Colin. »Um etwas gegen ihn in der Hand zu haben.«

Auf dem Weg zurück ins Reich der Holzbänke denke ich mir einen Zungenbrecher aus: Schwachkopf bleibt Schwachkopf und Kraftprotz bleibt Kraftprotz. Immer schneller spreche ich mein Mantra vor mich hin, bis es zu einem endlosen Buchstabenband verschwimmt.

schwachkopfbleibtschwachkopfundkraftprotzbleibtkraftprotz