Читать книгу Lichte Höhen - Karl May - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Vorwort: Wege zum Gipfel? – Karl May als Lyriker, Dramatiker und Essayist 1.

ОглавлениеKarl May ist im Bewusstsein seiner Leser so fest als der Erzähler schlechthin verankert, dass es sehr schwer fällt, ihn auch in anderer Rolle zu akzeptieren. Als ich 1981 bei der Tagung der Karl-May-Gesellschaft in Berlin den Versuch unternahm, Karl May als Lyriker zu rehabilitieren,1 da war es Prof. Dr. Heinz Stolte, der Nestor der Karl-May-Forschung, der in seiner kurzen Moderation nach dem Vortrag zur (sanften) Korrektur anhob: Karl May, da sei er sicher, habe zwar auch als Lyriker seine Meriten, doch ein genuiner Verfasser von Gedichten sei er eben doch nicht gewesen, vielmehr ein „geborener Erzähler“. Muss das eine das andere ausschließen? Theodor Storm, als Novellist geliebt und geschätzt, war ein bedeutender Lyriker, ohne Zweifel; auch Friedrich Hebbel, der ja heute – wenn überhaupt – nur noch als Dramatiker im Bewusstsein der lesenden Öffentlichkeit weiterlebt, hat Erzählungen von Rang und wunderbare Gedichte verfasst.

Nun gehören die Werke, die Karl May nebst einigen Sinnsprüchen Ende 1900 in seinem einzigen Lyrikband „Himmelsgedanken“ vereinte und veröffentlichte, ohne Zweifel nicht zu den erstrangigen Gedichten deutscher Zunge. Hans Wollschläger, der ja von religiöser Lyrik insgesamt wenig hielt, urteilt wenig freundlich: „Daß May den Beruf des ‚Dichters‘, zu dem er sich jetzt so feierlich entschließt, zunächst ganz einfach im Verfertigen von Gedichten sieht, paßt in das Bild: sein Lernen beginnt auch hier bei den Anfangsgründen. Der Fleiß bringt ihm allerdings keinen Preis ein (sieht man vom ehrerbietigen Murmeln der Gemeinde ab), und in der Tat sind die Gedichte, bis auf wenige winzige Impulse (‚Im Alter‘ etwa), eine ziemlich leer laufende Reim-Maschinerie, die besser aus dem Verkehr geblieben wäre.“2 Dies ist ein deutliches, aber schwerlich ein gerechtes Urteil; auch geht der Vergleich, den Wollschläger zwischen Mays religiöser Gedankenlyrik und Güldenstubbes „Gedanken der Geister von jenseits des Grabes“3 anstellt, ins Leere. Mit Güldenstubbes gezierter mystischer Lyrik hat Mays Poesie gar nichts zu tun, schon eher mit Karl von Geroks (1815-1898) beliebten „Palmblättern“, die May in seinem sonstigen Œuvre oft und gern zitiert. Hermann Cardauns, der dezidierte May-Gegner, behauptete zwar: „Als lyrischen Dichter müssen wir uns Hrn. May verbitten“,4 doch ist dies reine Polemik. Neben Produkten puren Kitsches, wie etwa den Gedichten einer Friederike Kempner, sind Mays „Himmelsgedanken“ geradezu höhere Lyrik und auch den Vergleich mit dem freilich im Reimeschmieden gewandteren Gerok hält May spielend aus. Eine Konkurrenz mit den lyrischen Schöpfungen eines Eichendorff oder Hebbel verbietet sich ganz und gar; aber wenn man die religiöse Lyrik von Emanuel Geibel liest, schneidet May wiederum ganz prächtig ab. Seine Gedichte sind naiv im besten Sinne, sie entsprechen einem natürlichen religiösen Gefühl. Wollschlägers böses Wort von der „leer laufenden Reim-Maschinerie“ hält einer näheren Überprüfung jedenfalls nicht stand. Zweifellos gelingt dem im lyrischen Genre ungeübten May nicht jede Metapher und manchmal machen sich manche Ungereimtheiten und Saxonismen störend bemerkbar; liest man die „Himmelsgedanken“ aber unvoreingenommen, so erschließt sich durchaus die schlichte und anrührende Echtheit der kleinen Gedichte – und unter den Sprüchen findet sich sogar das eine oder andere ausgesprochene Juwel.

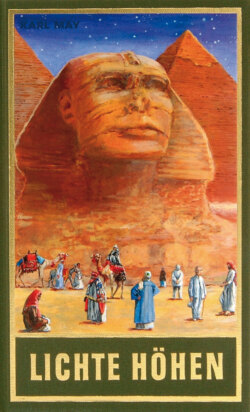

Dass Bücher ihre Schicksale haben, wissen wir seit der Antike; dasjenige der „Himmelsgedanken“ lohnt sich doch einmal etwas genauer nachzuverfolgen. Im Jahr 1900 ist der Band im Verlag F. E. Fehsenfeld in einer Auflage von 5.000 Stück und in unterschiedlichen Aufmachungen erschienen. Der Karl-May-Verlag gab nach 1913 die Sammlung vorerst unverändert (auch in der grafischen Anordnung) heraus, ab 1918 dann vermehrt um das Drama „Babel und Bibel“, aber weiterhin unter dem Titel „Himmelsgedanken“. Allerdings regte sich im Kreis um den May-Verleger Dr. Euchar Albrecht Schmid schon früh Kritik an dieser Gestaltung des Bandes 49 der Gesammelten Werke. Insbesondere war es Johannes Nixdorf, der Dr. Schmid schon früh auf manche Schwäche der Mayschen Lyrik aufmerksam machte. Es war wohl auch zum Teil Nixdorfs Idee, den Band um einiges zu erweitern: So liegen Fahnen aus den Jahren 1932ff. vor, die belegen, dass damals ein neugefasster Band 49 (erst unter dem Titel „Himmelsgedanken“, dann unter dem noch zu kommentierenden Signet „Lichte Höhen“) vorbereitet wurde, der neben den „Himmelsgedanken“ und „Babel und Bibel“ auch jene „Skizze zu Babel und Bibel“ enthalten sollte, die May für einen Redakteur der „Münchner Neuesten Nachrichten“ verfasst hatte und die erstmals im Karl-May-Jahrbuch 1921 erschienen war, sowie eine Auswahl früher Gedichte Mays, Fragmente aus dem Nachlass und manches andere. Auch die Tagebuch-Aufzeichnungen von Mays großer Orientreise wurden hier vorgesehen. Das neugestaltete Buch konnte aber vor 1945 nicht mehr erscheinen.

Es ist bekannt, dass Dr. E. A. Schmid etwa die Fortsetzung der Jahrbuch-Reihe mit dem Argument aufschob, man müsse das Werk Karl Mays aus der politischen Diskussion heraushalten. Aus ähnlichen Gründen wurden auch die Bände 31 und 32 der Gesammelten Werke („Ardistan und Dschinnistan“) in den Jahren nach 1933 stillschweigend nicht neu aufgelegt, weil der Verleger fürchten musste, durch die politische Zensur zu Korrekturen an Mays pazifistischem und christlichem Weltbild gezwungen zu sein. In ähnlicher Weise passte Mays christliche Lyrik zum Nationalsozialismus „wie die Faust aufs Auge“, und so verzichtete der Verleger vor 1945 denn auch auf die Publikation des bereits weit vorbereiteten Bandes. Erst 1956 gab sein jüngster Sohn Roland Schmid unter teilweisem Rückgriff auf die alten Vorarbeiten den Band 49 mit dem noch vom Vater stammenden Titel „Lichte Höhen“ neu heraus.