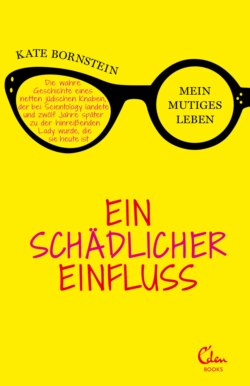

Читать книгу Ein schädlicher Einfluss - Kate Bornstein - Страница 11

Kapitel 5

Ein Science-Fiction-Autor,

ein Schauspieler und Gott

gehen in eine Bar

ОглавлениеSchon als Kind verschlang ich jede Menge Bücher. Die meisten Kinder können sich in Büchern wiedererkennen, ohne im Kopf das Geschlecht zu wechseln, ganz abgesehen davon, dass das für Kinder ohnehin kompliziert ist. Weil typische Jugendbücher wie Die Hardy Boys nicht mein Ding waren, machte ich mich gleich über die Science-Fiction-Klassiker meines Bruders her. Ich las Robert Heinlein, Isaac Asimov, Fredric Brown, Ray Bradbury, E. E. »Doc« Smith, A.E. van Vogt und andere. Ich las sie alle. L. Ron Hubbards Science-Fiction-Romane waren allerdings nicht dabei. Als ich später zu Scientology kam, war ich überrascht, dass er überhaupt welche geschrieben hatte. Auf der Suche nach anderen Welten und Outsidern, die so waren wie ich, war ich nie auf Hubbards Werke gestoßen.

Ich las die Superman-Comics. Batman erlaubten mir meine Eltern nicht, weil ich angeblich viel zu jung dafür war. Also kaufte ich mir jede Ausgabe, las sie auf dem Bordstein vor dem Eckladen gegenüber meiner Schule und lernte jede Seite auswendig, bevor ich die Hefte auf dem Heimweg entsorgte. Bei Batman ging es immer um Freaks. »Viel zu jung« war ich, weil sie in den Handlungen ihre innersten Gefühle offenbarten. Bei Batman wurde von echten Irren erzählt, die auf einer Stufe mit dem Freak standen, für den ich mich selbst hielt. Verrückt waren sie, weil sie eine besondere Fähigkeit besaßen, eine düstere Obsession pflegten, ein unkontrollierbares Verlangen hatten oder von dem zwanghaften Drang getrieben wurden, perfekt zu sein – der Beste, der Mächtigste, der, dem alles gehört. Im Prinzip gibt es bei Batman zwei Arten von Freaks: Die einen versuchen, ihre zur Last gewordene Fähigkeit zum Wohle der Menschheit zu nutzen. Die anderen klammern sich wie im Rausch an ihre dunkle Seite und wollen alles zerstören. Aber egal, ob gut oder böse: Alle diese irren Figuren bei Batman sagen nie die Wahrheit über sich selbst. Dadurch fühlte ich mich ein bisschen besser, was meine eigenen Lügen anging.

Ich las auch Plastic Man, wo es um einen Typen ging, der jede beliebige Gestalt annehmen konnte. Ich stellte mir vor, mich als Plastic Man in ein Mädchen zu verwandeln und dann nie wieder zurück in einen Jungen. Immer mehr Autoren von Science-Fiction- und Fantasy-Romanen schrieben damals über Männer, die durch Zauberei oder Wissenschaft in Frauen verwandelt wurden, über Frauen, die sich zu Recht für Männer hielten, oder über Alien-Rassen mit mehr als zwei Geschlechtern, die sich überirdischen sexuellen Abenteuern hingaben. Ich las immer zwei oder drei Science-Fiction-Bücher gleichzeitig, auf der Suche nach Figuren wie mir. Es dauerte nicht lange, bis ich mir mit meinen eigenen Worten eine eigene Welt erschaffen wollte. Schon in meinen frühen Teenagerjahren war ich ein Geschichtenerzähler. Im Sommerlager und bei meinen Freunden war ich als derjenige bekannt, der bis spät in die Nacht gute Geschichten erzählen konnte. Im Alter von zehn Jahren schrieb ich meine ersten eigenen Science-Fiction-Geschichten, von denen die meisten billige Kopien von Twilight Zone waren. Ich schrieb auf einer tragbaren, blaugrünen Olivetti-Schreibmaschine. Da es damals keine Kopierer gab, verwendete ich Blaupapier. Wenn ich die Tasten hart genug anschlug, reichte es für ein Original und zwei Kopien. Mein erstes Werk überreichte ich stolz meiner Tante Frankie, der Zwillingsschwester meines Vaters – ein großer Fehler, der mir die Grundregel für jeden Schriftsteller beibrachte: Kenne dein Publikum! Ich beobachtete, wie sich Tante Frankies Gesicht beim Lesen entsetzt verzerrte. Am Ende sah sie zu mir auf und kreischte fast:

»Tod? Alles, worüber du schreiben kannst, ist Tod? In deinem Alter? Weiß dein Vater, dass du diese furchtbaren Geschichten schreibst?«

»Äh …«

Mit einer kurzen Handbewegung brachte sie mich zum Schweigen.

»Ich werde deinem Vater sagen, dass er dich zu einem Psychiater bringen soll.«

Und dabei hatte ich nicht einmal etwas darüber geschrieben, dass ich ein Mädchen sein wollte …

Und so landete ich bei Onkel Jay, dem Psychiater. Er machte Tintenklecks- und Wortassoziationstests mit mir, ich malte Bilder eines Hauses, einer Familie und der Welt. Er beobachtete mich beim Aussuchen von Spielzeugen. Zur Auswahl standen Holzwürfel, Blechlaster, Gummisoldaten, Barbiepuppen und ein Mini-Teeservice aus echtem chinesischem Porzellan. Natürlich war ich nicht so bescheuert, mir die Mädchenspielzeuge auszusuchen. Die Untersuchung dauerte drei Stunden, dann rief Onkel Jay meine Eltern in den Raum, um mich vor ihnen zu outen:

»Paul, Mildred, ich habe Neuigkeiten für euch: Albert ist ein Künstler.«

Meine Mutter schnappte nach Luft, mein Vater murmelte:

»Ach du Scheiße.«

Ich selbst war begeistert von der Diagnose, weil sie einiges erklärte. Als offiziell anerkannter Künstler würde ich mehr Freiheiten für meine Interpretation der Welt bekommen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, dass »Künstler« in unserer Familie nur ein anderes Wort für Beatnik und Homosexueller war. Die Autoren der Beat-generation durfte ich nicht lesen, ich wusste nicht einmal, dass es sie gab. Meine Eltern hielten es für eine große Sache, mich Der Fänger im Roggen lesen zu lassen. Ich fand dabei nur heraus, dass ich mit Holden Caulfield absolut nichts gemeinsam hatte.

Sieben Jahre nachdem Onkel Jay mich zum Künstler erklärt hatte, saß ich im Büro meines akademischen Betreuers. Es war der erste Tag meines Medizingrundstudiums an der Brown University. Geschockt starrte ich auf die Liste der Pflichtkurse: Statistik, Algebra, Trigonometrie, Differenzial- und Integralrechnung. Scheiß drauf, dachte ich. Ich bin verdammt noch mal ein Künstler und werde bestimmt nicht die Art von Kunst machen, die viel Mathe erfordert. Also schmiss ich mein Medizinstudium und schrieb mich bei den Geisteswissenschaften ein.

»Nicht schlecht, Albert«, sagte mein Bruder am Telefon. »Damit hast du Dad echt einen ordentlichen Tiefschlag verpasst.« Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass ich meinem Dad einen »Tiefschlag« verpasste. Als ich am selben Abend auf dem Weg zum Wohnheim war, fühlte ich mich fiebrig und mir wurde schwindlig. Ich schaffte es gerade noch, in die Krankenabteilung zu taumeln, wo ich vor dem Empfangstisch zusammenbrach. Einen Tag später erwachte ich in einem Krankenbett. Mir wurde gesagt, dass ich an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt war und die ersten drei Wochen meiner College-Zeit auf der Krankenstation verbringen müsse.

Wenn man irgendwo neu ist, vor allem an einer Universität, sucht man sich Leute, die einem ähnlich sind, die die gleichen Sportarten oder Spiele mögen. Ich war ein Theaternarr und wurde zum Glück pünktlich zum Vorsprechen für die Studentenproduktion von Shakespeares Die Tragödie von König Richard III. aus der Krankenstation entlassen. Ich bekam die Rolle des Grafen Norfolk und hatte genau eine Zeile Text, die ich vergessen habe. Aber ich stand auf der Bühne und zwar mit zwanzig oder mehr Leuten meines Alters, die alle von der Schauspielerei begeistert waren. Nach vier Probenwochen war alles klar für mich: Ich würde den Rest meines Lebens Theater spielen.

Die Schauspielerei erlaubt einem, ähnlich wie Science-Fiction, mit Geschlechterrollen zu experimentieren. Schauspieler und Schauspielerinnen müssen sich sogar immer wieder neu mit Geschlechterrollen auseinandersetzen, da alle darzustellenden Männer und Frauen sich von vorher gespielten Rollen unterscheiden. »Eine Rolle spielen« ist das Stichwort. Ich habe es immer genossen, jemanden zu spielen, der nicht Ich ist. Und aus genau diesem Grund wird seit jeher Schauspielern nicht vertraut. Du kannst dir nie sicher sein, dass wir diejenigen sind, die wir zu sein vorgeben.

In meiner Zeit am College war ich eigentlich kein Student, ich war Schauspieler. In den späten 1960er-Jahren hatte die Brown University zwar offiziell keine Theaterabteilung, aber das College unterstützte schon seit Jahrzehnten die studentischen Theaterproduktionen, so wie andere Colleges ihre Football-Teams. Die Ausstattung war hervorragend. Es gab eine große Bühne, die zwar keine Seitenbühnen hatte, aber dafür jede Menge Platz. Für die Konstruktion und Bemalung der Bühnenbilder war Mr. Leslie »Les« Jones zuständig. Der legendäre Bühnenmaler der goldenen Varieté-Zeiten war Anfang sechzig, als ich am College anfing.

Im Theater gab es vier große Garderoben: eine für Männer, eine für Frauen und jeweils eine für männliche und weibliche Hauptdarsteller. In einem großen Aufenthaltsraum konnte man sich vor und während der Vorstellungen die Zeit vertreiben. Und dann gab es noch den gut bestückten Fundus. In meinem zweiten Studienjahr war ich in der Theaterhierarchie so weit aufgestiegen, dass mir die Schlüssel für alle Räume anvertraut wurden. In den darauffolgenden drei Jahren lernte ich in diesem prachtvollen Kostümzimmer, wie man sich als Frau kleidet. Weil Theatermenschen sehr lange arbeiten, musste ich immer bis zwei oder drei Uhr morgens warten, bevor ich in den Fundus konnte. Ich war zwar groß, aber schlank, war also bei den Größen nur ein bisschen eingeschränkt. Ich verwandelte mich in ein Bauernmädchen, in drei verschiedene Prinzessinnen und in ein halbes Dutzend unterschiedlichster Huren. Als Fee in weißem Tüll verschlug ich mir selbst den Atem.

Man hatte mir attestiert, dass ich ein Künstler war, also stürzte ich mich in die Kunst. Es gab ein paar Schauspielkurse, die sich in den Tiefen des Lehrplans der Englischfakultät verbargen, und auch in fast jedem anderen Fachbereich gab es irgendeinen Kurs, der mit Theater zu tun hatte. Außerdem fanden in den vier Jahren genügend Aufführungen des Studentenensembles statt, um ganzjährig mit Proben beschäftigt zu sein. In den Ferien arbeitete ich für das Sommertheater als Tischler, Bühnenmaler oder Bühnenbildner und schaffte es außerdem noch, zwei oder drei Rollen zu spielen. Obendrein waren es die Sechzigerjahre und abgesehen von Röcken und Kleidern konnte ich tragen, was ich wollte. Ich machte einen fantastischen Hippiejungen aus mir und weil ich dabei trotzdem herb, sogar männlich aussah und Frauen so liebte, kam keiner auf die Idee, dass ich schwul sein könnte, geschweige denn transsexuell.

Ich war nie der Typ für Hauptrollen, eher ein Charakterdarsteller, der Bösewichte, Narren, alte Männer und Kriminelle spielte. Charakterdarsteller werden nur in Hauptrollen aus einer dieser Kategorien eingesetzt. Professor James O. Barnhill und John Emigh betreuten mich in diesen vier Jahren bei mehr als ein Dutzend Rollen und im Abschlussjahr sogar bei meinen krönenden Auftritten als Marquis de Sade und König Lear. Der Applaus machte süchtig. Es stärkte mein Selbstbewusstsein, dass die Leute etwas an mir mochten und dass ich mein außergewöhnliches Talent, nämlich das Lügen, sinnvoll einsetzen konnte.

Mit der Schauspielerin JoBeth Williams fand ich am College die große Liebe. Wir waren wie Richard Burton und Liz Taylor. Wir waren die Stars der Brown University. Nach einem Jahr versumpfte ich jedoch wieder im Scotch- und Marihuanarausch. JoBeth brach mir klugerweise das Herz und sollte später eine großartige Schauspielerin werden. Ich trieb mich wieder auf den Straßen rum und ließ mich von meinen Abend-Professoren mitnehmen.

*

Als ich 1969 für mein weiterführendes Studium an die Brandeis University bei Boston, Massachusetts ging, war ich immer noch schwer magersüchtig. Bei Jungs hieß es damals allerdings nicht Magersucht. Magersucht war etwas für Mädchen. Was mich immer wieder ins Krankenhaus brachte, bezeichneten die Ärzte weiterhin als Blutarmut. Immerhin sollte mir auf diese Weise die Armee erspart bleiben. Ich hatte mir die Haare schulterlang wachsen lassen, trug dazu ein mit Blumen gemustertes Stirnband und Sandelholzperlenketten über geblümten Hemden, Wildlederwesten und dazu gestreifte violette Schlaghosen und abgefahrene Frye-Stiefel. Wenn ich in den Spiegel blickte, konnte ich, dünn wie ich war, fast ein Mädchen erkennen.

Ich hatte gerade erst mein Aufbaustudium als Schauspieler begonnen, als der Einberufungsbefehl kam. Ich wusste nicht viel über die politischen Aspekte des Vietnamkriegs, weil ich viel zu beschäftigt war mit Proben, Vögeln oder Kiffen. Ich wusste nur, dass es idiotisch war, wenn die USA sich in Übersee in die Angelegenheiten eines fremden Landes einmischten und es dem Erdboden gleichmachten. Den Einberufungsbefehl hatte ich erwartet und machte mir keine Sorgen, als er kam. Es gab einen Plan: Ich war Schauspieler und wusste, dass ich mich aus der Nummer würde rausschummeln können und dass ich dabei außerdem jede Menge Unterstützung erwarten konnte.

Theatermenschen sind füreinander da und so halfen mir meine Schauspiellehrer dabei, eine raffinierte Darbietung von Wahnsinn einzustudieren. Am Abend vor der Musterung rasierte ich mir mit Hilfe einiger Freundinnen meine gesamte Körperbehaarung ab. Weil davon reichlich vorhanden war, dauerte es ziemlich lange. Wir luden andere Theaterleute dazu, kifften und machten ein Happening daraus. Als wir fertig waren, war meine Haut rot und glatt. Dann rieben mich meine Freundinnen von Kopf bis Fuß mit selbst gefertigter Rosenduftlotion ein. Ich war so weich, dass ich nicht aufhören konnte, mich zu berühren.

Am nächsten Morgen bürstete ich mein schulterlanges Haar, bis es glänzte, schlüpfte in meine enge, violette Schlaghose mit den Nadelstreifen und zog mein grellstes Paisleyhemd an. Wie eine Rose duftend stand ich um acht Uhr morgens in der Jungsumkleide einer Schulsporthalle mit ungefähr einhundert anderen jungen Männern, die ebenfalls zu ihrer Musterung erschienen waren.

Ein Unteroffizier befahl uns, bis auf die Unterwäsche alles auszuziehen, den Umkleideraum zu verlassen und uns auf dem Basketballfeld in alphabetischer Reihenfolge aufzustellen. Ich zog wie alle anderen mein Hemd und meine Hose aus und nahm die korrekte Position in der Reihe ein.

»Hey du, Nackter!«

Verträumt lächelte ich den rotgesichtigen Unteroffizier an, genau wie wir es geprobt hatten. Ich trug keine Unterwäsche.

»Zieh deine Unterwäsche wieder an!«

»Ich trage keine Unterwäsche«, erklärte ich geduldig mit sanfter Stimme, »das scheuert so.«

Der gesamte Musterungsprozess stand still in jenen fünf oder sechs Minuten, die die US-Armee für die Entscheidung benötigte, was sie mit mir machen sollte. Letzten Endes befahlen sie mir, die Musterung in meinen tief sitzenden, gestreiften Unisex-Schlaghosen zu absolvieren. Alle Soldaten trugen einfarbig olivgrüne Uniformen, die anderen Wehrdienstpflichtigen verschiedene Varianten weißer Unterwäsche. Nur ich war bunt. In dieser Aufmachung spazierte ich von Station zu Station, wo ich ausgefragt und jeder Quadratzentimeter meines weichen, süß duftenden Körpers geknetet, gebogen und vermessen wurde.

An der letzten Station erzählte ich dem Psychiater von einem Traum, den ich schon mein ganzes Leben immer wieder geträumt hatte und in dem ich gegen meinen Willen in ein Mädchen verwandelt werde.

»In diesem Traum«, berichtete ich wahrheitsgemäß, »lebe ich in einem Land, in dem nur Männer sind.« Ich erklärte ihm, dass es in dem Traum auch ein Land nur mit Frauen gab und dass diese beiden Nationen beziehungsweise Geschlechter seit Menschengedenken Krieg gegeneinander führten. Die Geschichte war nicht gelogen, es war tatsächlich einer meiner immer wiederkehrenden Träume.

»Zum ersten Mal seit vielen Jahren«, erzählte ich dem Psychiater, »wird ein Waffenstillstand ausgerufen. Ich werde auf einen grob zusammengezimmerten Holzwagen gefesselt und auf die Seite der Frauen geschickt.«

»Und warum genau ist das so, junger Mann?«

»Ich bin das Friedensopfer«, jammerte ich. »Sie wollen mich zu einer Frau machen.«

Der Arzt warf einen, für mich irgendwie wehmütig wirkenden Blick auf den Bund meiner Mädchenjeans, die auf meinen schmalen, haarlosen Jungenhüften saß. Eine Wolke von Rosenduft hüllte uns ein.

»Ich mache mir Sorgen«, sagte ich dem Arzt.

»Was macht Ihnen denn Sorgen?«

»Ob ich wohl meine makrobiotische Diät in der Armee einhalten kann?«

In meinen medizinischen Unterlagen waren zahlreiche Einträge über Blutarmut, was meine makrobiotische Lebensweise beweisen würde, falls er es nachprüfen sollte. Stattdessen sah mir dieser Arzt väterlich in die Augen und sagte:

»Junge, die Armee will dich nicht.«

Er gab mir ein psychiatrisches Freistellungsattest mit dem Kennzeichen 1-Y.

Ich ließ mir seinen Namen und seine Adresse geben und mein Vater schickte ihm eine Kiste Zigarren.

*

Als das erste Jahr meines Aufbaustudiums zu Ende ging, spielte ich in Shakespeares Heinrich IV. an der Seite von Morris Carnovsky den Prinzen Hal. Die Rolle wäre eigentlich für einen Studenten aus dem zweiten Jahr bestimmt gewesen. Mr. Carnovsky, der Falstaff spielte, war ein gefeierter Schauspieler und vollkommener Gentleman. Es war eine Ehre für mich, mit ihm auf der Bühne stehen zu dürfen. Kevin Kelly, der schwer zufriedenzustellende Theaterkritiker des The Boston Globe, war der Meinung, dass wir unsere Sache gut gemacht hatten. Er erwähnte mich als »schmächtigen Al Bornstein«, worüber mein Vater nicht sonderlich begeistert war. Für mich hörte sich »schmächtig« sexy an. Davon abgesehen hätte mich die Rolle allerdings fast umgebracht.

Shakespeares Prinz Hal war ein nichtsnutziger, fauler, pseudokünstlerischer, besserwisserischer Trinker und Frauenheld, der sich für nichts so wenig interessierte wie für den Thron. Sein Erzrivale, Hotspur, war ein Krieger, ein Patriot und der beste Schwertkämpfer in ganz England. In dem Stück gibt es eine Szene, in der Prinz Hal und Hotspur einen Kampf auf Leben und Tod führen, den Hal gewinnt. Unser Regisseur war der Meinung, dass Hal nur durch einen Betrug würde gewinnen können. Er besorgte einen professionellen Stuntchoreografen, der mit uns einen rasanten Schwert- und Dolchkampf einstudierte. Am Ende werde ich von Hotspur entwaffnet, liege auf dem Boden und erwarte den Todesstoß, als mein Kumpel Poins mir eine mit Nägeln gespickte Keule reicht. Die knalle ich Hotspur gegen den Schädel und gewinne den Kampf. Der Regisseur wollte mit dem Stück gegen den Krieg protestieren, wozu gut passte, dass Hal ein charakterloser Typ war.

An einer Stelle des Kampfes musste ich ins Stolpern geraten, Schwert und Dolch fallen lassen und hinstürzen. Wir probten es Dutzende Male. Drei Tage vor der Premiere, ich hatte einige Tage nichts gegessen, waren wir gerade mitten in der Kampfszene. Aufs Stichwort stolperte ich und ließ das Schwert fallen. Dann ließ ich mich fallen, bevor mir klar wurde, dass ich den Dolch nicht losgelassen hatte, der jetzt ungefähr zweieinhalb Zentimeter tief in meinem Hals steckte und nur um Haaresbreite meine Jugularvene verfehlt hatte. Onkel Roy, der in der Nähe lebte, kam sofort rübergefahren und raste mit mir zur Notaufnahme, wo wieder einmal Blutarmut diagnostiziert wurde. Ich beschwatzte die Ärzte so lange, bis sie mich zur Probe zurückgehen ließen. Die Narbe im Nacken habe ich heute noch.

*

Ein Schauspieler zu sein unterscheidet sich kaum vom Niedlich- oder sogar Sexysein: Seht mich an, schaut euch das von mir an, was ihr sehen sollt. Ich war mittlerweile wirklich gut darin, aber das kam mir alles irgendwie egoistisch vor, diese dunkle Seite der Eitelkeit, Narziss’ zwanghafte Seite. Ich war mit der Arbeitsethik russischer Immigranten erzogen worden, der zufolge man entweder nützlich zu sein hatte oder tot. Die Frage lautete: Warum schauspielern? Ich konnte ein Publikum zum Lachen und zum Weinen bringen, aber in den Dienst welcher guten Sache konnte ich mein Talent stellen?

Im Frühjahr 1970 begann ich eine Reise durch das Land, ganz im Geiste meines damaligen Lieblingsbuches Siddhartha von Hermann Hesse. Ich war auf der Suche nach irgendetwas von spiritueller Bedeutung, das mich wie eine reife Frucht öffnen und schmackhaft finden würde. Ich fuhr einen VW-Bus, ausgestattet mit einer süßen Kühlbox, einem kleinen Gaskocher, einem schönen Klappbett und sogar mit einer Hängematte unter dem aufklappbaren Dach. Ich liebte diesen kleinen Campingbus wie ein Star-Trek-Techniker sein Raumschiff. Und so machte ich mich auf den Weg, im Gepäck einen Beutel mit frischem Obst, eine Kiste mit Gemüse, getrockneten Algen sowie zwei großen Säcken mit Reis und Haferflocken.

Meine erste Station war ein riesiges, altes, verwinkeltes Haus in Western Pennsylvania, der Heimat der Amischen. Vom Highway aus hatte ich gesehen, wie ungefähr fünfzig von ihnen an einer Scheune werkelten. Ich hielt und bot meine Hilfe an. Sie hießen mich mit breitem Lächeln willkommen und schlugen mir vor, ein paar Tage bis zur Fertigstellung zu bleiben und dann am sonntäglichen Gottesdienst teilzunehmen. Ich schlief in meinem Bus und sie gaben mir zu essen. Die Amischen sind wahrhaft freundliche und liebenswerte Menschen.

Ich hatte jahrelang als Bühnenbauer und -tischler gearbeitet und es war mir ein Vergnügen, bei der Arbeit an der Scheune und ein paar Hütten mitzuhelfen. Das Essen war köstlich. Nur mein Aussehen sorgte immer wieder für verwunderte Blicke. Am Sonntag war ich es dann, der sich wunderte, als während des Gottesdienstes junge Amische nach vorn gerufen wurden, um aus der Bibel vorzulesen. Sie waren zwar schon zwischen 17 und 19 Jahre alt, stolperten aber alle über fast jedes Wort. Für mich als elitärer Zögling war Lesen die Grundvoraussetzung, um Spiritualität erlangen zu können. Abgesehen von Science-Fiction-Literatur las ich täglich, darunter Texte über Zen-Buddhismus, alte Schinken zu heidnischer Hexenkunst und einige Bücher über die Geschichte des Judentums. Außerdem legte ich mir täglich Tarotkarten. Ich verließ die Gemeinschaft der Amischen und setzte meine Reise nach Westen fort.

Ähnlich unbefriedigend waren die Aufenthalte bei den Bahaisten, Kabbalisten und einigen ausgefallenen Salz-der-Erde-Hippiekommunen. Mich interessierte, wie man spirituelles Glück mit Schönsein unter einen Hut bringen konnte.

Die Bahaisten waren mir zu langweilig gekleidet, die Kabbalisten sogar noch weniger elegant. Die Kommunen waren verlockend. Ich tauschte dort eines meiner geblümten Hemden – das blauviolette mit den lindgrünen Blättern und milchweißen Blüten – gegen ein süßes besticktes Leinenhemd, das leicht nach Sex roch. Nach einigen Tagen verließ ich die Kommune aber auch schon wieder: Sanitäre Anlagen gehörten zu den wenigen Dingen in meinem Leben, die für mich immer schon wichtiger gewesen waren als Mode.

*

Im Juli 1970 wollte ich auf einen Berg in Colorado steigen, nachdem ich etwas über die Essäer gelesen hatte. Von Pharisäern und Sadduzäern haben die meisten schon einmal etwas gehört. Als Jesus noch auf Erden wandelte, waren sie die beiden wichtigsten jüdischen Gruppierungen und so verfeindet, wie Demokraten und Republikaner in den USA des 21. Jahrhunderts. In den Wüstenbergen gab es aber mit den Essäern noch jene dritte jüdische Fraktion. Einige Gelehrte gehen davon aus, dass Jesus längere Zeit bei dieser extrem disziplinierten Asketensekte verbracht hat.

Die Essäer glaubten, dass der Körper der Tempel für die Seele ist, und traten im Gegensatz zu den kriegerischen Pharisäern und Sadduzäern für Frieden ein. Der Glaube dieser Juden schien mir Sinn zu machen, zumal sich jede Faser meines Hippiemädchenkörpers zu ihrem Lebensstil hingezogen fühlte. Ich beschloss, meine heilige Reise nach Art der Essäer zu beginnen, mich also auf einen Berggipfel zu setzen und dabei für jedes Lebensjahr meines Körpers einen Tag zu fasten.

Ich war 21 und magersüchtig. Die Aussicht auf drei Wochen Hungern schreckte mich also nicht ab. Ich fastete schon mal zwei Tage vor, während ich so schnell wie möglich das flache Land von Kansas durchquerte. Ich brauchte schnell einen Berg. Mir war schwindlig vor Hunger, als ich endlich in den Rocky Mountains ankam und meinen Bus am Straßenrand parkte. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, begann ich zu klettern. Sie müssen wissen, dass ich bis dahin noch nie einen Berg bestiegen hatte. Trotzdem kletterte ich weiter auf meiner Suche nach einem schönen Plätzchen, wo ich die nächsten zwanzig Tage sitzen und über die Welt und ihre Probleme meditieren konnte. Ich war ungefähr zehn Meter an einem vereisten Felsen hochgekraxelt, als ich abstürzte. Ich landete in einer hohen, weichen Schneewehe. Das ist die Wahrheit. Den unversehrten Sturz nahm ich als Zeichen dafür, dass die Geister der Essäer wollten, dass ich weiterlebte, damit ich meine Suche zu Ende bringen konnte. Auf dem Rücken in der Schneewehe liegend schaute ich auf den Berg, dessen Gipfel von Wolken verdeckt war. Ich stand auf, klopfte mir den Schnee ab, stieg in meinen Bus und fuhr nach Denver, um mir ein paar vernünftige Wanderschuhe zu kaufen.

Einen Bergsteigerkurs zu besuchen, war mir nie in den Sinn gekommen. Mir war nicht klar, dass man für das Bergsteigen besondere Fähigkeiten brauchte. Ich war fest davon überzeugt, dass ich von dem Felsen gestürzt war, weil die Sohlen meiner Frye-Stiefel einfach zu glatt zum Klettern gewesen waren. Kurz nach 18 Uhr erreichte ich Denver. Der Schuhladen war geschlossen, aber im Haus nebenan war Scientology und die hatten geöffnet. Ihre Pforten waren sogar sperrangelweit geöffnet. Sie warteten nur auf einen Typen wie mich, der sich bis dahin durch das Leben geschauspielert hatte. Auf dem Schild an der Eingangstür zur Scientology-Zentrale war eine mönchsähnliche Figur mit Kapuze abgebildet. Sie beleuchtete eine Schatztruhe mit einer Fackel, die Lichtstrahlen wie die Sonne verströmte. Die Worte unter dem Bild lauteten:

Beende deine qualvolle Suche.

Hier findest du alle Antworten!

Komm zu Scientology, einer angewandten religiösen Philosophie.

Ich war zwar ein Essäer-Azubi, aber trotzdem neugierig. Vorsichtig ging ich hinein. Im Empfangsbereich saßen sechs Leute und aßen Pizza. Es roch gut und ich hatte großen Hunger. War es möglich, fragte ich mich, beim Pizzaessen die Erleuchtung zu finden? Die Frauen waren elegant und modern gekleidet, die Männer trugen Jeans und Cowboyhemden. Sie baten mich herein und boten mir ein Stück Pizza an. Ich nahm ihr Angebot dankbar an und knabberte behutsam an meiner ersten Nahrung seit Tagen und meiner ersten industriell hergestellten Nahrung seit mehr als einem Monat.

»Was passiert hier denn so?«, fragte ich. »Worum geht’s bei euch?«

Die junge Frau hinter dem Empfangstresen lächelte und zeigte auf ein großes Schild an der Wand, auf dem deutlich sichtbar »Die Ziele von Scientology« stand. Um die Anwälte meines Verlegers bei Laune zu halten und dieses Buch überhaupt veröffentlichen zu können, werde ich den Inhalt mit eigenen Worten umschreiben:

Scientology will eine geistig gesunde Zivilisation erschaffen, eine Welt – die ganze Welt wohlgemerkt –, in der niemand geisteskrank ist. Scientology will den Planeten Erde in eine Welt ohne Kriminelle und ohne Krieg verwandeln. Erreichen will sie dieses Ziel, indem sie sich zuerst auf die fähigsten Leute konzentriert, um sie noch besser und erfolgreicher zu machen. Ehrliche Menschen würden in einer Scientology-Welt Rechte besitzen. Ich fragte mich, was mit Lügnern wie mir passieren würde, wenn nur ehrliche Menschen frei genug wären, um in immer größere Höhen aufzusteigen.

Vorsichtig aß ich meine Pizza. Da ich seit über einem Monat auch keine Milchprodukte mehr gegessen hatte, verknotete mir der Käse bereits fühlbar den Magen. Ich fragte nach der Toilette, wo ich die wenigen Bissen Pizza erbrach und für etwa zehn Minuten ohnmächtig wurde. Ich blinzelte mich wach, wusch mir Gesicht und Hände, spülte mir den Mund aus und gesellte mich wieder zu den Leuten im vorderen Raum. Was für ein Einstand …

Vor der Besteigung weiterer Berge brauchte ich eine Pause. Ich dachte mir, ich könnte genauso gut erst mal herausfinden, welchen Teil des großen spirituellen Puzzles Scientology enträtselt hatte, bevor ich 21 Tage fasten und meine Seele in dem Tempel, der mein Körper war, empfangen würde. Letzteres ist nie passiert. Stattdessen trat ich bei Scientology ein. Zwei Jahre später sollte ich die junge Frau hinter dem Tresen heiraten und zwar auf See, an Bord von L. Ron Hubbards Privatjacht. Ein Jahr später sollte Jessica auf die Welt kommen.

*

Vor meinem Leben bei Scientology versuchte ich mir beizubringen, wie »Junge sein« funktionierte, während ich insgeheim versuchte herauszufinden, wie »Mädchen sein« ging. Ich war als Junge erfolgreich und zeigte nie jemandem das Mädchen, für das ich mich hielt. Der Kampf der Geschlechter wütete in meinem Kopf, Tag und Nacht. Ich war zwanzig Jahre alt, als Scientology mir erklärte, dass das Leben viel einfacher war.

Mein Geschlecht war ein Schiff ohne Segel auf stürmischer See. Ich brauchte einen Anker. Ich brauchte einen Rettungsring. Folgendes warf Scientology mir zu: Sie sagten, ich sei nicht mein Körper, nicht einmal mein Verstand. Sie sagten, ich sei ein spirituelles Wesen, »Thetan« genannt. Das Wort, so erklärte man uns, sei abgeleitet vom griechischen Buchstaben theta, was wiederum »perfektes Denken« bedeutet. Männlich und weiblich seien Kategorien für Körper. Thetane aber hätten kein Geschlecht.

Können Sie sich für jemanden wie mich einen verlockenderen Glauben vorstellen?