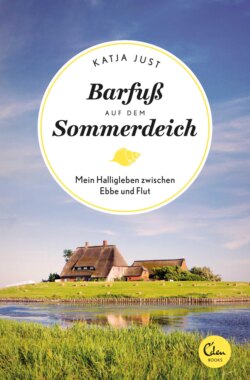

Читать книгу Barfuß auf dem Sommerdeich - Katja Just - Страница 7

KAPITEL 3

ОглавлениеDie Hallig – nur ein Haufen Schlick?

Wenn ich erzähle, dass ich auf Hooge lebe und arbeite, höre ich oft: »Du lebst auf einer Hallig? Was macht ihr denn da den ganzen Tag? Da ist doch nichts los!« Diese und ähnliche Reaktionen kommen in erster Linie von Menschen, die keine Ahnung von einer Hallig haben. Weder wissen diese Leute, wo die Halligen liegen, noch was sie sind, geschweige denn was man dort machen kann. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch daran, dass das Thema Halligen früher einmal im Erdkundeunterricht durchgenommen wurde.

»Das sind so Schlickhaufen, ne?«

»Sind das nicht diese kleinen Inseln da oben bei Sylt?!«

Falsch! Halligen sind keine Inseln! Und die Nachbarinsel heißt auch nicht Sylt, sondern Pellworm. Oder Amrum. Oder auch Föhr. Sylt ist zwar geografisch nicht weit entfernt, aber in Sichtweite liegt diese Insel nicht.

Der offensichtlichste Unterschied zu einer Insel liegt darin, dass Halligen mehrmals im Jahr überflutet werden. Wie oft das passiert, hängt zum einen damit zusammen, ob eine Hallig einen sogenannten Sommerdeich hat, und zum anderen, wie stark und ausdauernd der »Blanke Hans« ist. So wird die Nordsee betitelt, wenn sie tobt und stürmt und ein Landunter die Folge ist. Dann ist die Hallig blank und nur noch die Warften gucken aus dem Wasser. Jede für sich, wie eine Arche. Hooge ist die einzige der zehn Halligen, die seit 1914 einen geschlossenen Sommerdeich hat. Dieser flache Deich heißt so, weil er die kleineren Hochwasser während der Sommermonate abhalten soll, auf das Land zu kommen. Dies dient zum Schutz der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Fluten im Winter gehen bei den entsprechenden Windverhältnissen über diesen Deich hinweg. Diese Steinkanten sind durch mühevolle Handarbeit der Deicharbeiter auf den Halligen errichtet worden. Gäbe es diese nicht, hätten wir wesentlich öfter nasse Füße. So sprechen wir auf Hooge nur noch von drei bis fünf Landuntern in der Herbst- und Winterzeit und äußerst selten von einem Landunter in den Sommermonaten. Mal sind es mehr, mal weniger, mal geht es schon im Spätsommer los – die Natur hält sich nicht an statistische Vorgaben.

Weitere Unterschiede liegen tiefer vergraben und werden immer noch viel diskutiert, von Gelehrten genauso wie von Laien. Halligen haben kein Grundwasser, sagt man zum Beispiel. Oder auch: Inseln haben einen Festlandsockel, Halligen nicht. Halligen sind im Laufe der Jahrhunderte gewachsen. Sie sind keine Überreste einer früheren Küstenregion, wobei das nicht auf die Hallig Nordstrandischmoor zutrifft. Diese kleine und jüngste Hallig ist tatsächlich zusammen mit der Halbinsel Nordstrand und der Insel Pellworm das Überbleibsel der untergegangenen Insel Strand. Diese verschwand 1634 bei der sogenannten »Burchardiflut«, die auch als »Zweite Grote Maandränke« bekannt ist, von der Landkarte.

Man spricht also von kleinen Eilanden oder auch Marschinseln, die mehr oder weniger regelmäßig überflutet werden, da sie nur rund einen Meter über dem Meeresspiegel liegen. Dann sprechen wir von einem Landunter. Das macht sie einzigartig und darum sind die Häuser auf den Halligen auf Warften errichtet. Auf Hooge gibt es zehn bewohnte und eine unbewohnte Warft, die Pohnswarft. Sie wurde 1825 in einer heftigen Sturmflut, sie ist als die »Februarflut« bekannt, so stark zerstört, dass sie seither nicht mehr bewohnt wird. Keine andere Flut hat solch eine Zerstörung gebracht, selbst die Sturmfluten von 1962 und 1976 verliefen vergleichsweise glimpflich.

Die Halligen liegen mitten im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer, einem der wenigen Wildnisgebiete, von dem man heute noch sagt, dass es eine europäische Urlandschaft sei. Auch von der Hochregion der Alpen sagt man das übrigens. Ich bin sozusagen von einer Urlandschaft in die andere gezogen und muss sagen, dass ich beide liebe und keine missen möchte. Das Wattenmeer ist eines der vogelreichsten Gebiete Europas, Millionen von Wat- und Wasservögeln machen hier Rast. Seit 1985 ist dieses Gebiet als Nationalpark ausgewiesen. Nicht nur der Meeresboden, der bei Ebbe bewandert werden kann, hält jede Menge Attraktionen bereit, sondern auch auf den Salzwiesen ist immer etwas los. Es gibt keinen Tag, an dem man nicht irgendetwas Besonderes sehen oder beobachten kann.

In Gebieten, in denen das Zusammenleben von Natur und Menschen beispielhaft entwickelt und erprobt wird, ist es das oberste Ziel, Kultur- und Naturlandschaften zu schützen. Es sind Modellregionen, die als sogenannte Biosphärenreservate durch die UNESCO ausgezeichnet werden. In Deutschland gibt es heute 15 Biosphärenreservate, das nördlichste heißt »Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen«. Seit 2005 gehören die Halligen dazu. Der Wunsch wurde ursprünglich von einer Gruppe von vier Personen auf Hooge geboren und als Antrag an die damalige Gemeindevertretung eingereicht. Diese hat nach relativ kurzer Diskussion zugestimmt und auch die Nachbarhalligen überzeugen können. Eine dieser vier Personen war ich.

Hallig Hooge und die anderen acht beziehungsweise neun Halligen haben eine beachtenswerte Entstehungsgeschichte, die sie damit einmalig auf der Welt machen. Sie liegen mitten im Meer, sind umgeben von einem Nationalpark und Bestandteil einer Biosphärenregion – da soll noch einmal jemand sagen, hier sei nichts los! Hier ist immer etwas los, man muss es nur sehen können. Es sollen einmal über hundert Halligen gewesen sein. Die verbliebenen, die es heute noch gibt, heißen: Südfall, Süderoog, Norderoog, Habel, Oland, Gröde, Nordstrandischmoor, Hooge und Langeneß. Die Hamburger Hallig hat seit 1875 einen Damm, der das Eiland mit dem Festland verbindet und über den sogar Autos fahren können, daher ist sie nur noch eigentlich die zehnte Hallig.

Hooge gilt gemeinhin auch als die »Königin der Halligen«. Heute weiß keiner mehr so genau, wie sie zu dieser Ehre kam. Natürlich ist man schon ein wenig stolz, wenn so von seinem Zuhause oder gar seiner Heimat gesprochen wird, aber ist das auch so? Steht Hooge über den anderen Halligen? Ich würde sagen, dass das nicht so ist. Es gibt keinen Grund, warum Hooge die Königin sein soll. Mit ihren 560 Hektar ist Hooge die zweitgrößte Hallig, demnach müsste Langeneß ja die Kaiserin sein und Nordstrandischmoor die Prinzessin. Das wäre bestimmt keine sonderlich erfolgversprechende Marketingstrategie. Heute spricht man eher von der Einzigartigkeit der Halligen und der individuellen Stärke jeder einzelnen. Das finde ich angemessener. Dennoch gibt es auf Hooge tatsächlich königliche und sogar kaiserliche Spuren.

Bis 1864 gehörte Hooge staatsrechtlich zu Dänemark. Nach einer schweren Sturmflut machte sich der damalige dänische König Frederik VI. auf eine Inspektionsreise. Er wollte sich persönlich ein Bild von den Schäden machen, die in seinem Land durch das Unwetter verursacht worden waren. Kaum war der König auf Hooge angekommen, änderte sich die Wetterlage und er konnte die Hallig nicht mehr verlassen. So übernachtete er in dem damals wohl schönsten Haus auf der Hallig, einem Kapitänshaus aus dem 17. Jahrhundert. Dieses Haus, das seitdem standesgemäß »Königspesel« genannt wird, ist heute ein kleines, familiengeführtes Museum, das ein eindrucksvolles Beispiel friesischer Wohnkultur wiedergibt. In diesem Fall wird das gesamte Haus als Pesel bezeichnet, eigentlich bezieht sich dieser friesische Begriff aber nur auf eine Stube in einem Wohngebäude. Der Pesel ist die »Gute Stube«, in der Gäste empfangen wurden. Heute würden wir das mit dem Salon gleichsetzen.

Nicht so leicht nachzuvollziehen sind die Spuren, die unsere letzte deutsche Kaiserin indirekt auf Hooge hinterließ. Kaiserin Auguste Viktoria engagierte sich herausragend für den evangelischen Kirchenbau und sie war ihrer schleswig-holsteinischen Heimat immer stark verbunden. Es heißt, sie habe ihre Finger bei der Planung und/oder Finanzierung des Hooger Pastorats im Jahre 1907 im Spiel gehabt. Fundierte Quellen gibt es dazu leider nicht, aber wenn man sich das stattliche und für eine Hallig untypische Gebäude auf der Kirchwarft anguckt und die Leidenschaft der Kaiserin bedenkt, fällt es leicht, die Geschichte zu glauben.

Auch Künstler haben Hooge für sich entdeckt. Teils aufgrund von Auftragsarbeiten, teils aus der Leidenschaft für außergewöhnliche Landschaften heraus. Um noch kurz auf der Kirchwarft zu bleiben, spreche ich die Kanzel unserer kleinen Halligkirche aus dem Jahr 1641 an, die aus der Werkstatt des Flensburger Meisters Heinrich Ringeling stammt. Ein Künstler aus der heutigen Zeit hat schon jetzt seine Spuren im wahrsten Sinne des Wortes in Stein gemeißelt. Einzigartige Grabsteine von Uli Lindow sind auf dem Friedhof zu sehen. Gehen wir rund zweihundert Jahre zurück, treffen wir auf den Halligmaler Jacob Alberts, der vor allem während der Sommermonate auf Hooge lebte. Interessant finde ich, dass Jacob Alberts während seiner Lehrzeit auch einige Jahre in München sesshaft war. Auch früher hat man also schon den Weg von München auf die Hallig gefunden. Nikolaus Soltau und Peter Lübbers werden auch oft im gleichen Atemzug genannt, wenn man von Hooges Künstlern spricht. Wem diese Namen nichts sagen, der kennt aber sicherlich diesen: Emil Nolde. Er gehört zu den wichtigsten Expressionisten Europas und auch er ließ sich von der einzigartigen Landschaft der Halligen fesseln. Während seiner Aufenthalte auf Hooge gab er der eigentümlichen Halligwelt eigene Farben und ihren eigenen Charakter und regt somit auch heute noch die Fantasie des Betrachters seiner Bilder an. Genauso wie es Theodor Storm in seiner Novelle Eine Halligfahrt macht. Die geistige Freiheit des Dichters ist ebenso grenzenlos wie die kreative Freiheit eines Malers und dass er ein scharfes Auge für die Welt der Halligen hatte, beweist Theodor Storm, wenn er von den Halligen als »schwimmende Träume« schwärmt.

Fünf der weltweit einzigartigen zehn Halligen sind bewohnt und fast alle können von Urlaubern besucht werden, wenn auch nicht immer ganzjährig und auch nicht alle mit Übernachtung. Jede Hallig ist anders, auf jeder gibt es etwas anderes zu entdecken und zu erleben. Die Besonderheiten der Halligen sind aber nicht nur in Fauna und Flora zu sehen, sondern auch in ihrer Entstehungsgeschichte. Es sind nicht nur im Laufe der Jahrhunderte durch Ablagerung verschiedener Sedimente entstandene Anhäufungen. Wir leben hier nicht nur auf durch Menschenhand aufgeworfenen Erdhügeln, den Warften. Halligen sind mehr! Hier ist man dem Himmel ein Stück näher. Hier hat der Horizont kein Ende. Hier erlebt man »schwimmende Träume« – mehr Sehnsucht geht nicht! Eine Sehnsucht, die hier ausgefüllt, er- und auch gelebt werden kann.

Menschen die hier Urlaub machen, genießen die Ruhe und die Weite. Oder sie streifen die Salzwiesen entlang und lassen sich vom Wind den Kopf freipusten. Sie atmen die jodhaltige Luft ein und gehen auf dem Deich spazieren, der das Halligland vor dem gefräßigen »Blanken Hans« schützt.

»Du lebst auf einer Hallig?«

Ja und ich genieße es! Es ist ein Privileg, an diesem einzigartigen Ort leben zu können und solch eine Urlandschaft vor der Haustüre zu haben.

»Was macht ihr denn da den ganzen Tag?«

Wie andere Menschen auch gehen wir unserer Arbeit nach. Wenn wir Freizeit haben, erleben wir nicht viel anderes. Aber wahrscheinlich ist unsere Umgebung ein bisschen vielfältiger. Und vermutlich ist unser Ausblick ein bisschen vielfältiger.

»Da ist doch nichts los, auf dieser Miniinsel!«

Wer das sagt, hat keine Ahnung!

Übrigens, wer »Insel« sagt, obwohl er »Hallig« meint, muss eine Lokalrunde ausgeben. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Daher empfehle ich, dass sich jeder den Unterschied zwischen einer Hallig und einer Insel einprägt, denn sonst könnte es bei einem Besuch im Wattenmeer durchaus einmal teuer werden.