Читать книгу Vor dem Mast – ein Nautiker erzählt vom Beginn seiner Seefahrt 1951-56 - Klaus Perschke - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Cuxhavener Flegel- und Jugendjahre von 1945 bis 1951

ОглавлениеJetzt, mit über siebzig Jahren möchte ich noch einmal rückblickend über meine so genannte Sturm- und Drangzeit rekapitulieren. Heute habe ich das Gefühl, als wenn das Leben wie ein D-Zug vorbeigebraust wäre. Ja, was hat es gebracht? Was hatte ich damals daraus gemacht? Wie war es eigentlich nach dem Zusammenbruch des so genannten „Tausendjährigen Reiches“; als ich gerade einmal zehn Jahre alt war, weitergegangen? Alles war plötzlich platt! Die Zukunft sah nicht gerade rosig aus für alle, die dieses Chaos überlebt hatten.

Für einen kleinen Pimpf, dessen Vater an der Front vermisst wurde, war sein Umfeld ein unglaubliches Chaos und ein Schock zugleich. Zuhause in Cuxhaven in der Gorch-Fock-Straße 12 war die Dreizimmerwohnung überfüllt mit den bei uns untergeschlüpften Verwandten, die die Flucht aus Westpreußen und Schlesien zwar heil an Armen und Beinen, aber im Kopf heillos durcheinander überstanden hatten.

Meine Heimatstadt Cuxhaven an der Elbe war von 1939 bis 1970 meine Welt.

Hier habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht. Hier setzte ich 1951 das erste Mal meine Füße an Deck des Fischkutters HF 410 „DOGGERBANK“. Lang ist’s her

Die Mutter war mit dieser Situation total überfordert und wurde plötzlich religiös. In ihrer Verzweiflung suchte sie Beistand in einem christlichen Frauenkreis, den der damalige Ex-Marineoberpfarrer Arno Pötzsch für die hinterbliebenen Frauen von gefallenen Marine- und sonstigen Militärangehörigen gegründet hatte. Zu diesem Frauenkreis stieß eines Tages auch eine adelige Flüchtlingsfrau aus Barzdorf bei Waldenburg in Schlesien: Freifrau Ilse von Reibnitz, Tochter eines wohlhabenden Rittergutsbesitzers und die Schwester des bekannten Jagdfliegers des 1. Weltkrieges, Freiherrn Manfred von Richthofen. Diese Dame war 1945 zusammen mit ihrer Zofe in Cuxhaven in der Amerikastrasse gestrandet. Beide Damen besaßen nichts außer einem kleinen Böllerwagen, der mit einem Koffer und ein paar Kartons persönlicher Effekten beladen war. Sie hatten das Glück, bei einer Cuxhavener Lotsenfamilie unterzuschlüpfen. Diese Freifrau hatte natürlich alles, was sie früher in Schlesien besessen hatten, verloren. Aber das Leben ging weiter. Natürlich mit Krampf. Die täglich neue Herausforderung: „Was kommt heute auf den Tisch?“, konnten nur die gewinnen, die stark waren. Meine Mutter war leider nicht stark.

Im Alter von 11 Jahren zusammen mit meiner Mutter Hilde und meinem jüngeren Bruder Peter im Mai 1946

Dieses Durcheinander war sie von der vorangegangenen Werteordnung des Großdeutschen Reiches nicht gewohnt. Wie gesagt, es war damals 1945 alles ganz schön nervig und entmutigend am Ende der Welt in Cuxendörp an der Elbe. Wir jungen Bengels steckten diese neuen Erfahrungen etwas lässiger weg als die Erwachsenen. Wir genossen unsere neue „Freiheit“. Wieso Freiheit? Nun ja, zum einen die plötzliche „Schulfreiheit“, denn die Schulen waren ja geschlossen, von den Siegern beschlagnahmt, und wir konnten den ganzen Tag draußen in so genannten Kinderbanden herumtoben und dummes Zeug anstellen. Weiterhin Freiheit, weil der Vater vorübergehend „weggeschlossen“ war, denn es stellte sich plötzlich heraus, dass er lebte und in britische Gefangenschaft geraten war. Also weit, weit weg von zuhause, doch er würde wiederkommen, nur wann? Meine beiden Vettern, die mit ihrer Mutter aus Elbing, Ostpreußen, zu uns geflüchtet waren und neun Monate bei uns lebten, waren wie ich auch unternehmungslustig. Unsere Mütter waren die meiste Zeit des Tages mit der Problemlösung der Abfütterung beschäftigt, okay es war eine makabre Freiheit. Fast überall konnte man übermütig am Deich und am Rande des Hafens herumstrolchen. Nicht einmal mein schwer kriegsversehrter Onkel, der die Chefstelle des Hauses vorübergehend eingenommen hatte, konnte uns daran hindern. Wir waren schneller. Und was fand man bei diesen Ausflügen nicht für hochinteressante Sachen, die andere Leute entweder verloren oder weggeworfen hatten?! Zum Beispiel braune Paradeuniformteile von „Goldfasanen“! Gutes Tuch! Oder weggeworfene Orden von Goldfasanen, die es plötzlich nicht mehr gab. Es lag alles so in der Landschaft herum, einsam und verlassen. Und wir sammelten es wieder auf und brachten es heim. Es hatte sich unser damals eine Art Sammelleidenschaft bemächtigt.

Als die Kiautschou-Kaserne nach der Kapitulation freigegeben wurde, wurde sie von den Cuxhavener Hausfrauen auf der Suche nach Lebensmitteln der Ex-Kriegsmarine gestürmt. Wir dummen Jungens hatten dagegen nichts anderes im Kopf, als durch die riesigen Keller dieser Kaserne zu strolchen. Uns hatte die Abenteuerlust gepackt. Dabei stießen wir unter anderem auf einen offenen Keller, in den die Angehörigen des Musikzuges ihre Blasinstrumente in Reih und Glied untergestellt hatten. Und das war dumm von ihnen gewesen. Wir Jungens hatten nichts Wichtigeres im Sinn, als uns jeder mit einem dieser Instrumente zu bewaffnen und zu türmen. Wobei ich als Zehnjähriger unbedingt das größte Instrument aussuchen musste, eine Posaune. Damit schlichen wir uns aus dem dunklen Keller heraus, brachten sie tatsächlich unentdeckt über einen drei Meter hohen Stahlzaun und kamen damit nach Hause. Wohin damit zuhause? Die Wohnung war voll gestellt mit einer Ansammlung von gerettetem Hab und Gut aus der Heimat. Natürlich war noch Platz auf dem Balkon. Und dort blies ich dann mit meinem bisschen Puste, die ich aus den Lungen drücken konnte, den Choral „Heil dir mein Vaterland“. Es klang wie das Typhon eines Fischkutters, schrecklich! Unser Pech war nur, dass unser rechtwinklig gebauter Wohnblock in der Nachbarschaft zum Teil von britischem Militär beschlagnahmt war und diese Herrschaften fühlten sich in ihrer Mittagsruhe oder „tea time“ gestört und wurden langsam neugierig auf die Quelle des Krachs. Das Ende vom Lied: Es tauchte plötzlich ein Dolmetscher mit einem Sergeanten bei uns auf und sie inspizierten unseren Balkon. Meine Mutter fiel fast in Ohnmacht. Ich, der Dieb, wurde entlarvt, wurde verwarnt, und die Herrschaften beschlagnahmten meine Posaune und zogen damit von dannen. Vielleicht konnten sie sie selbst gebrauchen. Aber, oh großes Wunder, ich hatte noch nicht einmal meinen obligatorischen „Arschvoll“ bekommen, den mein Vater mir garantiert verabreicht hätte, wenn er da gewesen wäre. Das war meine erste Erfahrung mit den humanen Siegern und Besetzern nach dem Untergang des großdeutschen Reiches!

Aber die dreizehn-, vierzehnjährigen Jungen aus unserem Wohnblock waren weitaus abgebrühter. Wenn die etwas ausheckten, mussten wir natürlich unbedingt dabei sein. Wir hatten damals einmal aus Jux und Tollerei ein kleines Benzindepot der Ex-Wehrmacht, welches auf dem vor unseren Wohnblock liegenden Sportplatz ausgelagert war, in Brand gesteckt. Nur mal so. Wie gesagt, fast alle unsere Väter hatten überlebt und waren noch in Gefangenschaft, und bei dieser fast grenzenlosen Freiheit, na ja, da juckte uns allen das Fell. Wir kamen immer wieder auf die ganz absurdesten und dümmsten Streiche. Hinter unserem Wohnblock lag ein riesiger Kinderspielplatz, an den der Sportplatz unserer benachbarten Kaserne angrenzte. Und auf diesem Sportplatz gegenüber der Tsingtau-Straße hatte das britische Militär alle Beutefahrzeuge einschließlich einige Tiger-Panzer der Ex-Wehrmacht aufgefahren und in Reih und Glied abgestellt. In einer freien Ecke, die an unseren Spielplatz grenzte, waren um die 20 Fässer Benzin gestapelt, außerdem stand dort zusätzlich noch ein voller Tanklastzug. Das Ganze wurde von einer Wacheinheit deutscher Soldaten bewacht, die in der Tsingtau-Kaserne (heutige Gorch-Fock-Schule) als Gefangene stationiert waren. Da der Krieg aus war und keine Gefahr mehr vor „german werewolves“ bestand, wurde von den Briten alles etwas „lazy fair“ dirigiert. Uns halbwüchsigen Jugendlichen schenkte man wenig Beachtung, und das war ein großer Fehler der Royal Army und der dafür abgeteilten deutschen Bewacher.

Einer von uns Bengeln kam auf die Idee, mal nachzusehen, was in den Fässern war. Der älteste Junge öffnete den Ausgussverschluss eines Fasses. Als wir erkannten, dass es Benzin war, kippte er das ganze Fass auf die Seite, so dass es auszulaufen begann. Wenn wir danach bloß abgehauen wären, aber nein, jetzt wurde es erst richtig spannend. Jetzt nahm einer ein Feuerzeug und zündete es an, während wir unmittelbar auf dem mit Benzin getränkten Rasen standen. Es gab eine riesige Stichflamme, wir spürten die heißen Flammen, die Klamotten und die Haare wurden versengt und brannten teilweise, und dann stoben wir Bengels in alle Himmelsrichtungen auseinander. Unser Fluchtweg wurde durch eine hohe Ligusterhecke und einen hohen Maschendrahtzaun versperrt, aber wie von Raketenantrieb gezündet, kletterten wir über diesen Zaun und flüchteten über den Spielplatz in die Wohnungen unserer Eltern. Die britischen Militärangehörigen, die das aus nächster Nähe miterlebten, stürmten sofort zu dem Brandherd und begannen zusammen mit den deutschen Kriegsgefangenen unter Lebensgefahr die übrigen gefährdeten Benzinfässer aus dem Feuer zu rollen, sogar der zum Teil im Feuer stehende Tanklaster wurde durch einen mutigen deutschen Kriegsgefangenen aus dem Feuer gefahren. Das Feuer nahm rasch zu. Zirka fünf Benzinfässer waren später durch die gewaltige Hitze explodiert. Die Briten erteilten die Anordnung, den Block zu evakuieren. Verzweifelte Mütter riefen nach ihren Kindern und rannten mit den nötigsten Sachen aus den Wohnungen über die Straße in den gegenüberliegenden Wohnblock. Aber das dicke Ende kam noch: Man hatte uns Kinder und Jugendliche weglaufen sehen. Und es dauerte nicht lange, nachdem die deutschen Kriegsgefangenen und britische Soldaten das Großfeuer erfolgreich bekämpft hatten, da wurden die Übertäter ausfindig gemacht. Es waren keine Saboteure, keine „werewolves“, nein es waren verängstigte Kinder und Jugendliche, also Rotznasen, die man jetzt zu fassen hatte. Und jetzt wurden auch die Väter dieser Rotznasen ausfindig gemacht. Uns Zehnjährige ließ man laufen. Aber die Väter der Vierzehn- und Fünfzehnjährigen wurden zur Rechenschaft gezogen. Die meisten Väter waren eben diese in der Kaserne stationierten deutschen Kriegsgefangenen. Und ich vergesse nie in meinem Leben, als man den Vater der Brüder Heiner und Manfred Frenser gefunden und ihm seine Söhne vorgeführt und den Vorfall geschilderte hatte, da heulte ein fassungsloser Vater vor Wut über seine beiden Kronsöhne auf und schlug seinen ältesten Sohn so gnadenlos und brutal zusammen, dass zum Schluss der britische Offizier und einige Soldaten den Vater zurückreißen mussten, damit Sohn Heiner noch am Leben blieb. Übrigens, die anderen Vierzehnjährigen bekamen die gleichen Abreibungen von ihren Vätern. Gott sei Dank hatte mein Vater diesen Vorfall nie, nie erfahren. Mein Vater war nie zimperlich, seine Autorität zu demonstrieren, in diesem Fall ganz bestimmt nicht.

Das Spielen am Winterdeich bekam immer den Grad eines Abenteuers. Genau auf der Höhe der heutigen Cuxhavener Seefahrtschule und des jetzigen Hotels stand früher eine gewaltige Küstenbatterie, die schon zu Kaiser Wilhelms II Zeiten vor dem 1. Weltkrieg gebaut worden war. Dicke solide Betonbunker beherbergten gewaltige Geschütze, die in ihren getarnten Anlagen in Richtung Feuerschiff Elbe 3 wiesen, um einen eventuell herannahenden Feind unter Feuer zu nehmen und zu versenken. In den unteren Etagen waren Kasematten untergebracht, und die dicken Eisentüren zu dem Munitionskellern waren offenbar unverschlossen. Einer Kinderbande aus der Meierhof-Siedlung war es gelungen, dort unbeobachtet einzudringen. Und was hatten die Bengels entdeckt? Schmale, lange, weiße Baumwollsäckchen, die mit Stangenpulver gefüllt waren. Mit einem Teil dieser Beute aus einem Munitionsbunker schlichen sie sich ungesehen an den Wachen vorbei nach draußen auf die Deichvorlandwiesen, wo sich heute im Sommer die Badegäste sonnen. Dort, wo sie sich unbeobachtet wähnten, öffneten sie die Säcke, legten die Pulverstangen in eine lange Reihe von ca. 10 m und stapelten den Rest der Stangen zu einem Haufen. Alle Bengels waren in sicherer Entfernung in Deckung gegangen, und der Anführer hatte die Lunte gezündet. Das Resultat: Zischend raste eine Flamme die Pulverreihe entlang und am Ende gab es eine riesige Stichflamme. Die Bengels waren plötzlich wie vom Erdboden verschwunden, natürlich auf Schleichwegen nach Hause entkommen. Es war damals wieder einmal gut gegangen.

Nicht gut gegangen war ein anderes Abenteuer. Mein Bruder, meine Vettern Manfred und Eckhard und ich müssen damals einen Schutzengel gehabt haben, denn meistens waren wir dabei, auch wenn’s brenzlig wurde. Es war ein Sonntag, und während wir zur Kirche gehen mussten, hatten ein zehnjähriger Bengel namens Joachim Schmieder aus der Gorch-Fock-Straße 9, dessen Eltern noch im gleichen Monat nach New York auswandern sollten, und sein gleichaltriger Freund im abgesperrten Bereich der Küstenbatterie bei der Kugelbake eine Tellermine gefunden, die vielleicht irgendwelche Volkssturmmänner dort vergessen oder versteckt hatten. Unbehelligt waren sie mit dem Teufelsding auf die Deichwiesen in Richtung Kugelbake entkommen und hatten dort, in aller Öffentlichkeit, diese Mine auseinandernehmen wollen. Augenzeugen berichteten später, sie hätten gesehen, wie sie auf dem Ding herum zu klopfen begannen. Es gab eine Explosion, und beide Jungens waren in Stücke zerrissen. Sie waren auf der Stelle tot. Große Aufregung vor der Garnisons-Kirche, als sich die Geschichte wie ein Lauffeuer herumsprach. Man fand von beiden nur noch körperliche Überreste. Tage später fand eine sehr traurige Beerdigung in Brockeswalde statt.

Ein weiteres Erlebnis ist auch noch in meinem Gedächtnis hängen geblieben. Das fand jedoch 1946 statt. Ein Teil des Hafengebiets von Cuxhavens Fischereihafen war während des Krieges ein fast hermetisch abgeriegeltes Sperrgebiet. Man konnte gerade mal bis zur Alten Liebe spazieren gehen, ein bisschen im Alten Hafen, weiter im Kutterhafen, aber das war es auch schon. Das restliche Hafengebiet war bewacht. Eine kleine Bootswerft (Name vergessen) war während des Krieges von der Kriegsmarine zur Überholung der Minensuchboote verpflichtet worden, und, da in den Kriegsjahren fast nicht mehr gefischt werden konnte, waren auch die meisten Fischkutter stillgelegt oder zu einem Teil zu kleinen Kriegsfischkutter-Vorpostenbooten umgebaut worden. Diese lagen im hinteren Stichkanal hinter der Mützefeldwerft, jedenfalls war es ein Gelände, das nach der Kapitulation von polnischen Militäreinheiten bewacht wurde. Nur wir verdammten Bengels fanden immer wieder ein Schlupfloch, um in dieses Gebiet hinein und wieder heraus zu kommen. Wir zehn- bis zwölfjährigen Jungen waren immer hungrig auf irgendetwas, was man stibitzen konnte. Zum Beispiel waren wir auf die Bunkerkohlen an der Bunkerpier der Ex-Kriegsmarine höllisch scharf. Hatten wir Kohlen zuhause im Keller, konnten unsere Mütter kochen. Gab es keine Kohlen, blieb der Ofen kalt.

Wir vaterlosen Jungen strolchten also wieder einmal in Bandenstärke am Hafen entlang. Wenn ich Bande sage, dann möchte ich darauf hinweisen, dass es noch mehrere solcher Kinderbanden gab, also uns bekannte Konkurrenz. Wenn wir aufeinander trafen, dann gab es meistens Zoff. Wir gingen uns jedoch so gut wie möglich aus dem Weg. Die bereits erwähnte Meierhofkinderbande war gefürchtet unter uns Kindern. Die Meierhofer waren meistens Fischlöscher oder Fischverarbeiter, ein ziemlich raues Volk. Keiner von uns ging freiwillig durch die Meierhofsiedlung, obwohl der Weg die kürzeste Verbindung von der Gorch-Fock-Straße nach Brockeswalde zum Friedhof war. Wenn sie uns zu fassen bekamen, dann gab es Prügel, blutige Nasen waren das Wenigste. Eine Abordnung diese Meierhofbande, eine Art Spähtrupp, lief uns am Hafen in der Nähe der Drehbrücke über den Weg. Das heißt, sie kamen uns entgegen gepaddelt. Sie hatten gerade mit Erfolg von einem Minensuch- oder Vorpostenboot, welche damals 1946 unter dem Kürzel „GMSA“ (German Mine Sweeping Association oder auch von der Bevölkerung ironischer Weise „Geh Mit Such Adolf“ genannt) und unter deutscher Marinebesatzung fuhr, ein großes Schlauchboot „organisiert“. Wir lauerten der Meierhofer-Gang auf, hauten ihnen den Arsch voll, wobei ich natürlich auch wieder eine blutige Nase abbekam und trieben sie in die Flucht. Bei dieser Aktion war auch mein jüngerer Bruder Peter, gerade mal sechs Jahre alt, anwesend, der mir zum Aufpassen anvertraut war. Gott sei Dank hatte meine Mutter von diesen Abenteuern wie immer keine Ahnung. Also, die unterlegenen Meierhofer-Kids eilten davon, wir zogen das Marineschlauchboot neben der damaligen Drehbrücke am alten Hafen aus dem Hafenbecken, für elf- bis zwölfjährige eine Meisterleistung, und schleiften es über die Straße und über den Winterdeich bis ins offene Wasser der Grimmershörn-Bucht, wo wir sofort wieder einsteigen mussten. Die Meierhofer-Kids hatten Verstärkung geholt und wollten uns das Schlauchboot wieder abjagen. Wie gesagt, wir waren sechs Halunken, Wolfgang und Hansi Westphal, Manfred Frenser, Klaus Perschke, Klaus Balcke, Rolf Schulz und mein sechsjähriger Bruder Peter, dem nichts anderes übrig blieb, als alles mit auszubaden, was sein älterer Bruder mit den anderen ausheckte. Ich konnte ja meinen kleinen Bruder nicht alleinlassen, da ich auf ihn aufpassen musste. Wir paddelten wie die Verrückten, denn die seewärts fließende Ebbe drohte uns ins Fahrwasser zu ziehen. Wir schafften es und steuerten in Richtung Musikpavillon unterhalb der Küstenbatterie auf den Sommerdeich auf der Höhe der Garnisonkirche zu. Aber die Bande aus dem Meierhof verfolgte uns am Ufer entlang, bewaffnet mit Knüppeln. Tja, und jetzt wurde es uns zum Schluss mulmig, denn wir hatten keine Verstärkung. Wir näherten uns dem Ufer, Manfred Frenser fluchte: „Sollen wir unser gekapertes Schlauchboot einfach wehrlos aufgeben?“ Da hatte Wolfgang Westphal eine grandiose Idee: Als wir noch zirka 30 Meter vom Ufer entfernt waren, nahm er ein großes Pfadfindermesser und haute die Klinge in jede der hinteren Luftzellen, so dass die Luft heraus pfiff und das Schlauchboot hinten langsam absackte. Das Dilemma war nur, dass mein jüngerer Bruder Peter im hinteren Teil saß, und plötzlich guckte nur noch sein Kopf aus dem Wasser, er selbst sagte keinen Piep, und schwimmen konnte er auch nicht. Aber er klammerte sich tapfer an den Greifleinen fest. Wie die Verrückten paddelten wir mit dem vorderen Teil des Schlauchboots jetzt auf den Sommerdeich zu und hielten uns am Seetang der Steine fest. Peter wurde nach vorn gezogen, er war natürlich klitschnass. Aber klitschnass waren wir alle. Die Meierhofer waren stinksauer, schimpften nach Art der Fischlöscher, aber mit dem kaputten Schlauchboot konnten sie auch nichts mehr anfangen. Sie überließen uns wütend das zerstörte Schlauchboot. Wir zogen es auf das Deichvorland und schleiften es später, den Strichweg überquerend, an der Garnisonkirche vorbei durch die Tsingtau-Straße am Sportplatz entlang nach Hause zu unserem Wohnblock auf die Spielwiese. Wir konnten es zwar nicht mehr reparieren, aber einer unserer Väter zerschnitt es später und stellte aus dem Material Gummisohlen her, die er unter durchgelaufene Kinderschuhsohlen klebte.

Der Winter 1946/47 war grauselig kalt. Und im Februar 1947 fegte ein Orkantief über die Nordsee und legte nahezu die gesamte Seeschifffahrt lahm. Nur ein paar verwegene Küsteschiffe trauten sich an den ostfriesischen Inseln vor der Küste entlang. Und eines davor war ein niederländisches, welches mit einer Ladung Apfelsinen in Kisten vermutlich von Rotterdam nach Hamburg oder Bremen unterwegs war. Natürlich hatte das Kümo auch diese Apfelsinenkisten als Deckslast auf den Luken gestapelt. Jedenfalls war das Schiff in Seenot geraten und querab der Insel Schiermonnikoog auf Grund gelaufen. Dabei war die gesamte Deckslast über Bord gegangen. Das Wort „Ölteppich“ ist den meisten Küstenbewohnern Norddeutschlands ein feststehender Begriff. Aber von einen „Apfelsinenteppich“ hatte bestimmt vorher noch keiner etwas vernommen. Und so ein Apfelsinenteppich trieb jetzt ostwärts im Gezeitenwechsel und dem Nordweststurm in Richtung Elbe-Weser-Mündung und davon strandete ein großer Teil auf dem Wattenrücken zwischen Cuxhaven-Duhnen und den Inseln Neuwerk und Scharhörn. Vielleicht verhinderte der Weststurm sogar, dass die Kisten bei ablaufendem Wasser zurück in die deutsche Bucht trieben. Jedenfalls lagen sie auf dem Wattrücken und auf den Sandbänken. Dieses Ereignis bemerkten zuerst die schlitzohrigen Bauern der Insel Neuwerk, die das garantiert per Telefon oder Trommeln ihren Verwandten in Duhnen auf dem Festland mitgeteilt hatten. Die Pferde wurden vor die hohen Wattwagen gespannt, und dann ging es bei Ebbe ab ins Watt zum Apfelsineneinsammeln. Die ersten werden vermutlich recht fündig geworden sein. Doch da sich dies auch unter der Bevölkerung Cuxhavens schnell herumgesprochen hatte, setzte langsam eine Art Völkerwanderung ein. Wattwanderer im Winter gab es damals selten. Jeder wollte so viel wie möglich Apfelsinen ergattern. Für die meisten gab es jedoch nur kalte Füße. Doch einige wenige bekamen ihre Wagen voll mit diesen vorgekühlten Früchten aus Spanien. Natürlich waren auch die Zöllner hellhörig geworden. Apfelsinenkisten als Strandgut? Da müsste man doch Zoll erheben. Und da die Cuxhavener Zollbeamten nicht gerade in Arbeit erstickten und aus diesem Anlass mit erklecklichen Zolleinnahmen rechneten, tauchten sie damals im Februar 1947 an den Küstenabschnitten zwischen Sahlenburg und Kugelbake auf und hielten Ausschau nach Apfelsinensammlern, bei denen sie abkassieren wollten. Möglich, dass sie bei den einen und anderen Cuxendörper Buern Glück hatten. Ich weiß nur, dass es das Stadtgespräch war. Ich selbst hatte keine einzige gestrandete Apfelsine in den Händen gehabt. Ich wusste damals noch gar nicht, wie so eine Frucht aussah.

1947 kam unser Vater aus Gefangenschaft nach Hause, und jetzt war die fast grenzenlose Freiheit für mich endgültig vorbei. Am 28. Oktober sollte er aus Richtung Hamburg am Bahnhof eintreffen. Es stiegen zwar etliche deutsche Kriegsgefangene, die entlassen waren, aus. Nur, Vater Willi war nicht dabei! Mutter Hilde war sehr enttäuscht. Wir mussten ohne ihn zurück in die Gorch-Fock-Straße gehen. Doch kaum waren wir ca. eine viertel Stunde bei den Perschke-Großeltern und Vaters ältester Schwester, die alle nach der Flucht bei uns in Cuxhaven untergeschlüpft waren, zurück, da klingelte es. Und als Mutter Hilde die Tür öffnete, da flog ein englischer Seesack aus dem dunklen Treppenhaus durch die Wohnungstür. Und einen Augenblick später erschien der Chef des Hauses in seiner dunkelbraunen, britischen POW-Uniform. Unser Vater, Sir Willi, eine tolle, ranke und schlanke, ja sportliche Erscheinung, war wieder da. Die Briten hatten die deutschen „Herrenmenschen“ durch kräftiges Arbeiten und bei anhaltender Diät ganz schön fit gemacht. Wir waren alle schwer beeindruckt. Ja, der Grund der Entlassung aus britischer Gefangenschaft war: Die Ex-Herrenmenschen sollten das zerbombte Deutschland wieder aufbauen, die Trümmer aufräumen, z. B. in Hamburg. Aber da unser Vater aus Cuxhaven kam, durfte er gleich weiter nach Cuxhaven zum „Trümmeraufräumen“ durchfahren. Doch Cuxhaven hatte im Gegensatz zu Hamburg fast gar nichts von den Bombenabwürfen abbekommen, die meisten Bomben waren stets in die Elbe gefallen. Nun, er war da und übernahm wieder die Regierung. Halleluja! Das sollten wir auch bald spüren.

Die „goldene Freiheit“ war für mich vorüber. Der große Chef war wieder zurück, und der große Chef würde uns jetzt zeigen, wo es längs geht. Grenzen zeigen: Bis hier her und nicht weiter. Der Versuch, die Grenze auszuloten, wie weit man beim Chef gehen konnte, ging voll daneben. Vater Willi, für den eine Welt und seine NS-Ideologie zusammengebrochen war, wollte unbedingt verhindern, dass seine Autorität bei seinen Söhnen auch noch in die Hosen geht. Und bei der ersten sich bietenden Gelegenheit, die gar nicht lange auf sich warten ließ, holte er gnadenlos alles nach, was er in der Zwischenzeit versäumt hatte.

Wir hatten Spätherbst, das heißt: viel, viel Regen, also Schietwetter, und es gab gleich zwei Anlässe zur Auseinandersetzung. Zum einen hatte Mutter Hilde Waschtag und benötigte dafür zum Einweichen der Wäsche die alte Zinkwanne im Waschkeller. Es war November, und auf Bauer Haacks Weiden waren die Gräben überflutet. Mit anderen Worten: Auch wir brauchten die Zinkwanne, denn wir wollten auf den überfluteten Gräben „schippern“. Wie man das macht? Nichts geht einfacher: Nun, man schlägt in den Ausgussverschluss einen Holzpfropfen, an den nagelt man einen Besenstil, der dann senkrecht nach oben steht und durch den Griff gehalten wird und befestigt daran ein improvisiertes Segel. Wie man sieht, war ich prädestiniert, Schiffbauer zu werden. Als Ballast hatten wir vorn am Mast Ziegelsteine zum Trimmen benutzt. Die Idee war gut, denn es funktionierte. Mein Vater hatte uns verwarnt: „Mutter braucht die Wanne, ist also nix mit segeln, verstanden?!“ Aber die Versuchung war zu groß, und wir hatten die Eltern sogar überlistet.

Nun, wer nicht hören will, muss fühlen. Ein altes deutsches Sprichwort, damals sehr geläufig bei uns zuhause. Wir wollten eben herausfinden, wie weit wir gehen konnten. Ich war zu weit gegangen. Meine Freunde Wolfgang Westphal und Manfred Frenser gaben Fersengeld und verschwanden plötzlich in der Ferne von Bauer Haacks Weiden. Mein Vater näherte sich mir in seiner sportlichen, britischen POW-Uniform, holte mich am Kragen aus der Wanne, klemmte meinen Kopf zwischen seine Beine und löste seinen Ledergürtel, alles ganz ruhig und gefasst. Und dann zog er mir 10 Schläge über den Hintern! Harte Vaterschläge! Früher hieß es bei der HJ: „Ein deutscher Junge ist flink wie ein Wiesel, mutig wie ein Löwe und hart wie Kruppstahl“. Vater Willis Einschläge waren härter als Kruppstahl, denn er war fit wie Ironman. In einem früheren Leben muss er garantiert ein Folterknecht gewesen sein. Wenn ich heute daran zurückdenke, dann zuckt mir immer noch mein damals grün und blau angelaufener Achtersteven. Das war im November 1947. Ein böses Jahresende! An diesem ausgebrochenen Vater-Sohn-Konflikt hat meine pubertierende Psyche jahrelang sehr gelitten.

Die Grenzen waren wieder klar abgesteckt und außerdem begann jetzt der Ernst des Lebens. Die Schulen wurden schon 1946 wieder eröffnet. Die erste Schule war die Deichschule in Cuxhaven-Mitte, direkt hinter dem Deich am Hafen. Und die Klassen waren voll, so voll, ich glaube zwischen 40 und 50 Schüler waren in einer Klasse zusammengepfercht. Dazu kam, dass die meisten Lehrer noch in Kriegsgefangenschaft oder noch nicht entnazifiziert waren. Anfangs hatten wir eine Doppelstunde Rechnen und eine Doppelstunde Deutschunterricht. Danach kam die nächste Klasse. Viele Flüchtlingskinder waren dabei; und es war lausig kalt im Winter 1947/48. Es gab keine Kohlen für die Schulen. Kohlen bekamen nur die Fischdampfer im Hafen. Trotzdem, wenn einer von uns nicht spurtete, dann bekam er für Kleinigkeiten von den heimgekehrten Lehrern mit dem Rohrstock mindestens fünf Schläge hinten übergezogen, und dabei wurde einem warm, und man kam mächtig ins Schwitzen. Der Rohrstock wurde sehr oft benutzt in der Deichschule. Damals hatten wir verdammten Respekt vor den heimgekehrten Lehrern. Wer hat heute noch vor den Lehrern Respekt? Manche haben übertrieben geprügelt, aber mein Vater gab immer den Lehrern Recht, niemals mir oder überhaupt uns Schülern. Schüler hatten Pflichten zu erfüllen, hatten also keine Rechte. So einfach war das im untergegangenen Reich gewesen. Nennt man so etwas nicht auch Generationenkonflikt?

Es war eine bescheidene Zeit damals. Der Schwarzmarkt blühte. Jugendfreunde, deren Väter die Kunst des Handels und des „schnellen Untertauchens“ auf dem Schwarzen Markt erfolgreich beherrschten und nie von der Polizei geschnappt wurden, liefen immer in den neusten trendy Klamotten herum, die damals gerade „in“ waren. Mein Vater, Ex-Marine-Verwaltungs-Offizier, also Marine-Oberzahlmeister oder auch „Silberling“ genannt, war eine absolute Niete im punkto „Anpassen an diese neue Zeit“. Es gab ja nichts mehr zu verwalten, es gab nur noch etwas zu organisieren, zu verschieben, also blieb er erfolglos, soll heißen „arbeitslos“. Die Sozialdemokraten in Cuxhaven waren, ob qualifiziert oder nicht, von den Siegern in alle öffentlichen Ämter verpflichtet worden und sollten für Ordnung sorgen. Man hatte etwas gegen alles, was früher nach Militär und Partei roch. Diese Leute wollte man nie wieder einstellen, denn sie hatten ja den böhmischen Gefreiten zum Führer gewählt, der den Krieg und den totalen Zusammenbruch gewollt hatte. Es ging nicht nur meinem Vater dreckig, es ging einem ganzen Heer von entlassenen Heimkehrern so. Es war ganz schön traurig. Nur eins vergaß mein Vater meistens, wenn er sich beklagte: „er hatte nämlich das Glück und die Gnade gehabt, aus den ganzen Schlamassel heil heraus gekommen zu sein, sogar unverwundet. Wie viele waren durch diesen gottlosen Krieg auf der Strecke geblieben?! In unserer Nachbarschaft wohnten etliche Kriegerwitwen, besonders von der U-Boot-Gattung. Trotzdem war Vater Willi unzufrieden. Schlangestehen vor dem Arbeitsamt mit alten Kriegskameraden, die auch keinen Job bekamen, war seine einzige Tätigkeit.

1948 waren wir vor der Währungsreform einmal für vier Wochen zum Torfstechen gefahren. Dafür gab es dann ein paar Säcke getrockneten Torf für den kommenden Winter. Ansonsten gab es ab 1948 jede Woche 34 D-Mark „Stütze.“ 1949 war meine kleine Schwester Sabine geboren worden. Sabine war so etwas wie unser kleiner Lichtblick, unsere Freude und Hoffnung in dieser trostlosen Zeit. Wenn sie lachte, vergaßen wir für einen Moment unsere bescheidene Lage. Als meine Schwester zwei Jahre alt war, nahm mein Vater diesen kleinen Wurm auch mit zum Arbeitsamt. Und wenn die arbeitslosen Kameraden Sabine fragten, was sie denn später einmal werden möchte, wenn sie groß sei, dann antwortete sie zum Gaudi der wartenden Kameraden: „Wenn ich einmal groß bin, dann gehe ich stempeln“!

„Zur Lage der Nation im Jahre 1948“

Aus der Sicht eines 13jährigen Jungen entwarf ich diese politische Karikatur. Meine überforderten Eltern nahmen sie gar nicht zur Kenntnis. Doch der Reklamemaler, Herr Krollmann, bei dem ich mich 1950 mit diesem Entwurf bewarb, war begeistert und meinte, diese Veranlagung wäre noch aufbaufähig. Leider hatte mir meine damalige Chefin, Frau Neubauer, einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Für mich hatte 1948 eine neue Schulstufe angefangen, d. h. meine Eltern hatten mich von der Volksschule in die Mittelschule gehievt, und anfangs lief auch alles gut. Nur, weil wir zuhause jeden Pfennig dreimal umzudrehen hatten, musste auch ich nach der Schule nachmittags Geld verdienen gehen. Durch Vermittlung unseres damaligen Pastors Arno Pötzsch von der Garnison-Kirche bekam ich einen Botenjob in der Buchhandlung von Hans Neubauer in der Schillerstraße.

In der Mittelschule, die in der Rathausstraße eingerichtet war, Klasse 7 k Gruppenbild mit Lehrer Tonn. Aufnahme von 1949.

Oben links steht Edgar Busse, 3.v. l. Detlef Krönke, 3. v. r.: Harald Hilmer,

viele Namen sind mir entfallen. Aber eine Gang von

5 Schülern tauchte später in der Seefahrt wieder auf: Harald Hilmer, Fritz Almstedt, Helmut Mammes, Erhard Michaelsen und Klaus Perschke. Vier von uns hatten die Kapitäns-Laufbahn eingeschlagen, Helmut Mammes wurde Funkoffizier.

Ich musste dreimal in der Woche Bücher und Zeitschriften an Kunden austragen, Pakete zur Post und andere wieder zurück ins Geschäft bringen. Zu den Kunden gehörten Ärzte, Rechtsanwälte, gut gehende Geschäftsinhaber, Lotsen, Lehrer usw. Für einen Nachmittag zum Ausliefern der Zeitschriften und Bücher benötigte ich in der Regel vier Stunden. Mein Botenlohn betrug 16 DM im Monat, oder 4 DM in der Woche, oder 1,33 DM für einen 4-Stunden-Nachmittag, natürlich steuerfrei. Hart war es im Winter 1947/48 und 1948/49. Vor der Währungsreform gab es an Schuhwerk nichts zu kaufen. Ich weiß noch, dass ich im Winter 1947/48 Filzstiefel mit Holzsohlen trug. Weiterhin bekam ich aus einer CARE-Paketsendung von der Kirche eine warme dreiviertel lange Hose, natürlich second hand, die irgend so ein „Cowboy“ in den USA getragen haben mochte. Egal, wie auch immer, ich hatte warme Füße und Beine. Denn frierend durch die Straßen zu laufen war unangenehm. Natürlich regnete es mehr als es schneite in unseren norddeutschen Wintern. Und das war auch schon unangenehm genug, vor allen Dingen, wenn die Filzstiefel in Winter langsam aufweichten und immer schwerer wurden. Und so hielten diese Filzstiefel meistens nur knapp zwei, drei Monate.

Am 26. März 1950 wurde ich zusammen mit 30 gleichaltrigen Jugendlichen konfirmiert. Obwohl wir schon die Bundesrepublik Deutschland hatten, war es für uns eine verdammt armselige Feierlichkeit. Eine Tante mütterlicherseits hatte mir einen Anzug aus Leipzig (damals noch DDR) geschenkt. Der Anzugstoff war so bescheiden, dass man die „Bügelfalte“ der Hose aufgenäht hatte. Ich war fast der kleinste Hungerhaken dieser Gruppe. Unsere Feier daheim war auch entsprechend bescheiden ausgerichtet.

Die Zeichnung stellt die St.Petri-Kirche dar, sie war die ehemalige Garnisonkirche des in Cuxhaven stationierten kaiserlichen III Seebataillons und der Ausbildungs-Küstenartillerie. Als 15jähriger hatte ich die Kirche damals 1950 vom Küchenfenster unserer Wohnung in der Gorch-Fock-Straße 12 skizziert. Sie steht heute noch dort.

Pastor Arno Pötzsch, der 1950 amtierende Pastor, hatte als junger Matrose in der kaiserlichen Kriegsmarine auf einem der dicken Pötte seinen Wehrdienst abgeleistet und hatte während des 1. Weltkriegs die Skagerrakschlacht miterlebt. Sein Schlachtschiff hatte das Ende der Schlacht zwischen der Royal Navy und der Kaiserlichen Flotte fast heil überstanden. Doch nach Kriegsende war der von diesem Schlachterlebnis gezeichnete junge Mann ein anderer geworden und machte in den 1920er Jahren eine theologische Ausbildung bei den „Herrnhutern“. Nachdem er zum Pastor geweiht war, zog es ihn wieder zur Kriegsmarine, wo er im Dritten Reich als Standort-Marineoberpfarrer anfangs in Cuxhaven an der Garnisonkirche eingesetzt wurde. Während des 2. Weltkriegs war er nach Den Haag als Gefängsnisseelsorger abkommandiert worden, konnte sich aber rechtzeitig vor Kriegsende zurück nach Cuxhaven versetzen lassen. Arnold Pötzsch hat mehrere Kirchenlieder gedichtet, die inzwischen ins Evangelische Kirchengesangbuch aufgenommen wurden.

Unsere Konfirmationsgruppe am 26.03.1950.

Links außen in der mittleren Reihe Pastor Arno Pötzsch, rechts außen in der mittleren Reihe stehend: Klaus Perschke, wie man erkennt, konnte ich tatsächlich das „Vater-User“ ohne Gesangbuch durch die Backen blasen.

Eine Dame unter unseren Gästen bei dieser Feier am 26. März 1950 war Freifrau Ilse von Reibnitz, geborene Freiin von Richthofen. Auch diese Dame war nach den verlorenen Krieg ganz bescheiden auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Wahrscheinlich war sie heilfroh, dass sie diesen fürchterlichen Schlamassel 1945 überhaupt lebend überstanden hatte.

Drei Jahre war ich während meiner Schulzeit stundenweise bei dem Buchhändler Hans Neubauer beschäftigt. Der Nachteil war, meine Leistungen in der Mittelschule ließen nach, die Sinuskurve der Zensuren hatte bereits den Zenit durchlaufen und neigte sich stark nach unten. Als ich eines Tages im Frühjahr bei der Versetzung von der 7. in die 8. Klasse auf der Strecke blieb und die 7. Klasse noch einmal wiederholen musste, da war es meinem Vater zu bunt: Runter von der Mittelschule und zurück auf die Volksschule. Für diesen Mittelschulspaß seines Kronsohnes war ihm das Geld zu schade. Immerhin musste mein Vater 50 DM im Vierteljahr an die Schulbehörde abdrücken, und die fehlten als Wirtschaftsgeld in unserer mageren Haushaltskasse. Also kam ich das letzte Schuljahr zurück in die Gorch-Fock-Volksschule. Ich war etwas traurig, weil ich mich als Versager fühlte. Okay, abends, wenn man aus dem Geschäft nach Hause kam und gegessen hatte, dann war oft keine große Energie mehr zum Erledigen der Hausaufgaben vorhanden, es langte meistens gerade noch zu den schriftlichen Schularbeiten. Beim Kopftraining, also Vokabeln auswendig lernen, schlief ich meistens ein, keine Kraft mehr. War das alles?

Nein, nicht ganz, denn ich hatte ein so genanntes angeborenes Talent, in dem ich in der Mittelschule ziemlich gut dastand: Ich konnte zeichnen und malen. Ich zeichnete und malte in meiner Freizeit gerne. Meine Eltern hatten es registriert, mein Kunstlehrer, in der Mittelschule, also Herr Riedel, hatte es entdeckt und mich gefördert, soweit er konnte. Aber das war’s auch schon. Im Grunde genommen kam keiner der Erwachsenen auf die Idee, dass man mein Talent vielleicht in eine berufliche Ausbildung umlenken könnte. Nichts geschah. Es klingelte auch bei Vater Willi nicht! Er war eben ein typischer Berufssoldat. Nachmittags, wenn ich als Bote an den Kinos vorbei kam, entdeckte ich riesige, handgemalte Filmankündigungsreklame zu beiden Seiten des Eingangs des UT-Kinopalastes in der Deichstraße. Alle diese faszinierenden riesigen Plakate mit den darauf dargestellten Schauspielern waren mit „Krollmann“ signiert. Und dieser Kunst- und Reklamemaler Krollmann hatte sein Atelier im Atlantikhaus, direkt gegenüber dem Bahnhof in Cuxhaven. Dorthin begab ich mich als 15jähriger eines Tages während meines Botengangs und stellte mich bei dem Künstler direkt vor. Das war im Frühjahr 1950. Ich erzählte ihm ganz unkonventionell meine Begeisterung für seine Reklameposter zu beiden Seiten der Kinoeingänge und bat ihn, mich als Lehrling anzunehmen und auszubilden. Bei dieser Unterhaltung erkundigte sich Herr Krollmann nach meinen Talenten und Hobbys, meiner Schulbildung und was ich sonst noch so in meiner Freizeit unternehmen würde. Er war erstaunt, dass ich als Bote für die Firma Hans Neubauer nach der Schulzeit Geld verdiente und verstand auch die Gründe. Auf jeden Fall ließ er durchblicken, dass er bereits zehn Bewerbungen hatte und davon nur drei Bewerber übernehmen könne. Ich sollte ihm aber ein paar Probezeichnungen nachreichen, damit er sich eine Beurteilung über mein Talent machen könne. Diese hatte ich gleich einen Tag später bei ihm vorbeigebracht, und er zeigte sich nicht ablehnend.

Plötzlich war ich euphorisch, ich tat alles, was meine Chefin, Frau Neubauer, mir auftrug, und diese Wandlung war ihr nicht verborgen geblieben. Eines Nachmittags, es waren zufällig keine Kunden im Laden, erkundigte sie sich nach dem Grund meiner Zufriedenheit, und ich dusseliger Bengel erzählte ihr von der Begegnung mit dem Reklamemaler (heute sagt man Graphiker) Krollmann und der Bewerbung bei ihm um einen Ausbildungsplatz, wobei ich nach meiner Einschätzung gute Chancen hätte, genommen zu werden. Statt sich mit mir zu freuen, schwieg meine Chefin und wünschte mir alles Gute zum eventuellen Ausbildungsplatz. Meine liebe Chefin war eine sehr kalkulierende Geschäftsfrau. Ohne dass ich es ahnte, hatte sie mich bereits als zukünftigen Lehrling mit in ihr Geschäft eingeplant. Doch jetzt begann sie aktiv zu werden. Jetzt setzte sie sich mit ihrem Geschäftsfreund Krollmann in Verbindung und bat ihn, eine Entscheidung über meine Bewerbung hinaus zu zögern, sozusagen auf die lange Bank zu schieben, damit sie mich in der Zwischenzeit breit quatschen und überzeugen könnte, dass es meine einzige Chance wäre, bei ihr eine Lehre zum Buchhandlungsverkäufer anzunehmen. Ihr Gatte, Hans Neubauer, der eigentliche Boss im Laden, hatte nichts zu melden, sie wollte alles mit mir einfädeln und regeln. Natürlich war ich ahnungslos, machte nach der Schule weiter meinen Job bei ihr im Laden, bis ich eines Tages ganz durch Zufall hinter ihre Intrigen kam.

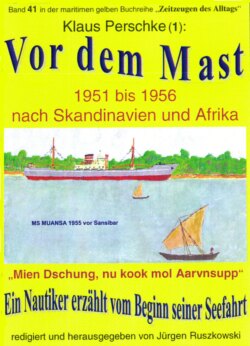

Es war im Hochsommer 1950. Ich kam gerade von einer Auslieferungstour vorzeitig zurück, die Ladentür war weit auf, und nur ein Kunde befand sich im Laden. Ich wollte gerade nach hinten in den Geschäftsraum gehen. Sie saß mit dem Rücken zu mir und telefonierte. Ich trat leise ein, um sie nicht zu stören und blieb wie vom Blitz getroffen stehen, denn es war mein Name gefallen. Und nicht nur das, sie sagte dem Unbekannten am anderen Ende der Leitung: „Halte ihn noch 14 Tage hin, wir haben ihn bald weich geklopft.“ Ich dachte ich höre nicht richtig. Es ging um mich persönlich und um meine Bewerbung für den eventuellen Ausbildungsplatz bei Herrn Krollmann! Sie wollte verhindern, dass ich im Atelier Krollmann eine Lehre, wie man früher sagte, beginnen konnte. Ganz sicher wollte sie mich als Boten weiterarbeiten lassen, und vielleicht hätte ich dann 20 DM für die Sechstagewoche im Monat bekommen. Ich drehte mich geräuschlos um, ging fassungslos zurück bis in den alten Fischereihafen, setzte mich gegenüber der Bunkerfirma Glüsing am Kai auf einen Poller und ließ erst einmal den Kopf hängen. Das war ein starker Tobak, und ich wusste nicht mehr weiter. Ich hatte nie damit gerechnet, so verschaukelt zu werden. Hass kam in mir hoch, Hass auf die Erwachsenen, auf diese Käte Neubauer, für die ich nur eine Bauernfigur war im Schachspiel ihres Geschäftsumfelds und die mich nur benutzte. Hass auf meinen Vater, der mich als landwirtschaftlichen Lehrling auf einem Gut in Halchter bei Wolfenbüttel in der Nähe meiner dort verheirateten Cousine unterbringen wollte. Mehr fiel dem kleinen, abgetakelten Herrenmenschen nicht ein. „So nicht, ihr lieben Leute“, grollte ich. „Ihr kriegt mich nicht!“, schwor ich bei Gott und allen Heiligen. „Ihr schafft mich nicht!“, und dann sah ich die Fischkutter an dem Kai dümpeln, Hochseekutter aus Finkenwerder. Und ich sah die Männer an Bord. Und ich fasste mir ein Herz, nachdem ich meine Enttäuschung langsam runtergeschluckt hatte. Fragen kostet ja nichts. Vor mir lag zufällig der Hochseekutter „DOGGERBANK“, der dort Gasöl bunkerte. Ich überwand meine Scheu, fragte den Bestmann, ob ich an Bord kommen dürfe, stellte mich als Schüler vor und fragte, was ich unternehmen müsste, um als Schiffsjunge auf einem Kutter anzumustern und ob sie mich nehmen würden. Der Kapitän, der Bestmann und der Matrose schauten mich lange an, dann snackten sie auf Finkenwerder Platt, um mir die Formalitäten zu erklären. Ich hatte vorher noch nie platt gehört, denn bei uns zuhause wurde nur hochdeutsch mit schlesischem Akzent gesprochen. Aber diese Männer behandelten mich nicht ganz so wie einen dummen Jungen, wie meine Chefin es tat, und sie deuteten auch an, dass sie vielleicht so einen unterernährten Hungerhaken an Bord nehmen würden. Ich dankte ihnen nach der Unterredung. Trotz regte es sich in mir: „Euch Landratten zeig ich die Zähne, ihr werdet jede Wette verlieren, wenn ihr meint, dass ich in 14 Tagen reumütig an Land zurückkehren werde. Ich nicht!“ Das war die Trotzreaktion eines pubertierenden Jungen, verursacht durch die egoistische Manipulation oder das „brainwashing“ einer Geschäftsfrau, die die persönlichen Berufswünsche eines 15jährigen nicht respektierten wollte. Aber noch ging ich zur Schule. Erst musste ich meinen Schulabschluss machen, und der war erst im Frühjahr 1951. Und selbstverständlich musste ich die väterliche Einwilligung bekommen, denn das war die Voraussetzung, um überhaupt ein Seefahrtsbuch zu erhalten. Der Häuptling wird schon nachgeben, dessen war ich mir sicher. Denn, ersten hatte er in diesem Fall zunächst einen Esser weniger am Tisch. Weiterhin konnten wir uns von dem Arbeitslosengeld damals absolut keine großen Sprünge leisten. Und zweitens konnte er ja testen, wie lange der Bengel es in der so genannten „Christlichen Seefahrt“ aushält. Und hier beginnt der eigentliche Einstieg in meine schwimmende Biographie oder sagen wir ‚Episoden aus meinem maritimen Leben’ mit der Überschrift: „Mien Dschung, nu kook mol Aarvnsupp.“