Читать книгу Sommerleithe - Klaus Weise - Страница 12

7. Die Tage (Those were the days, my friend)

ОглавлениеDie Vorstellung, dass mein Vater mit der Axt die Tür einschlagen musste, weil er sich anders keinen Zutritt in die vom nächtlichen Aus-dem-Fenster-Gucken überhitzte Welt des Kinderzimmers verschaffen konnte, gefällt mir noch heute: der Kampf der Axt gegen die aufschäumenden weiblichen Hormone und ihre Gespinste.

Unsere Gesellen wussten immer, wann «unsere Frauen» und später auch Renate, die eine Lehre zur Fleischfachverkäuferin in der elterlichen Metzgerei begonnen hatte, ihre Tage hatten. Ich wusste nicht, was es heißt, die Tage zu haben. Männer hatten nie ihre Tage. Oder sie hatten sie immer. Sie waren gut gelaunt, schlecht gelaunt, verkatert, je nachdem. Es musste sich also um eine spezifisch weibliche Angelegenheit handeln, die ich nicht verstand. Genauso wenig konnte ich mir einen Reim machen auf einen Spruch, dem ich im von mir geliebten Werbefernsehen begegnet bin und der ein großes Geheimnis barg, das weder ich noch mein Freund Paul, der im selben Haus wohnte wie wir und dessen Eltern anscheinend das Geld für einen eigenen Fernseher fehlte, enträtseln konnten:

«Camelia plus – gibt allen Frauen Sicherheit und Selbstvertrauen.»

Was ist das, und was hat es zu bedeuten? Hatte es mit Kamillentee zu tun, und wenn es heißt: «plus», mit einem besonders starken? Oder Kamillentee mit einem Zusatz? Aber mit welchem? Mit Traubenzucker? Und wieso sollten nur Frauen davon profitieren? Kamillentee tranken wir doch alle sehr oft abends. Und wenn ich ein Gerstenkorn am Auge hatte, was häufig der Fall war, und es nicht geholfen hatte, durch das Astloch eines Holzstückes zu schauen, dann musste ich mein entzündetes Augenlid mit Kamillentee spülen. Wieso sollte also Camelia plus ausschließlich bei Frauen Anwendung finden und nur ihnen Sicherheit und Selbstvertrauen geben? Auch enthielt die Werbung keinen versteckten Hinweis auf des Rätsels Lösung, den Paul und ich übersehen hatten, denn der wäre unseren forschenden Blicken irgendwann aufgefallen. Also blieben wir allein mit den zufriedenen Gesichtern der Frauen im Schwarz-Weiß-Fernsehen der frühen 60er Jahre.

Es musste aber etwas mit dem Schaum in dem Wasserbecken zu tun haben, in dem die Fleischwürste schwammen, damit sie frisch blieben und nicht austrockneten. Denn jedes Mal, wenn sich unbeabsichtigt Schaum auf der Wasseroberfläche bildete, sagten die Gesellen, eine der Verkäuferinnen, die ja ins Wasser greifen mussten, um die Fleischwurstringe zu fassen und herauszuholen, habe ihre Tage. Dieser Schaum im Wasserbecken der Fleischwürste, ob mit oder ohne Knoblauch, schien auch der Geheimpfad zu sein zu einem weiteren ominösen Wort: Die Binde. Bindfäden, auch Wurst- oder Metzgergarn genannt, gab es viele in der Fleischerei, rote, grüne, blau-weiße, naturfarbene und bunt gekringelte. Sie wurden benutzt zum Aufhängen der Ware und zur Markierung unterschiedlicher Zubereitung, also ob zum Beispiel die Fleischwust, der man es ja nicht ansehen konnte, mit oder ohne Knoblauch hergestellt war. Aber die Binde? Die Binde war ein Geheimnis, das ein Junge meines Alters sich nicht erklären konnte. Er – ich – konnte nur darüber spekulieren, und irgendwie landeten die Spekulationen immer wieder in der Hecke hinter unserem Bolzplatz, in der Hecke der irgendwie verschmierten Geheimnisse.

Wir spielten viel Fußball. Zu viert, zu fünft, zu sechst, zu siebt, meist auf ein einziges Tor. Dieses wurde mit zwei Steinen markiert und gab wegen der zu imaginierenden Pfosten und Latte oft Anlass zu Streit. Die Anerkennung eines Tores wurde mal pingelig, etwa bei einer verwandelten Ecke, einem Lupfer, einem Kopfball oder einem Eumeltor, mal großzügig ausgelegt, etwa bei einem Fallrückzieher.

Die unumstrittene Königsklasse eines Tores war der verwandelte Hammerschuss: Der Spieler bombte den anfliegenden Ball direkt, also ohne ihn zu stoppen und ihn maßgerecht für den Schuss zurechtzulegen, mit dem Spann ins Tor oder ließ ihn kurz auf dem Boden aufsetzen, um ihn im Augenblick des Hochspringens mit voller Wucht, ebenfalls mit dem Spann, in den Kasten zu donnern. Dass man die Feinde – in Gestalt der gegnerischen Spieler – und den Gralshüter des Reiches, in das nie, nie der Ball des Feindes eindringen darf – den Torwart –, solchermaßen bezwungen, ja, gedemütigt hatte, brachte Anerkennung und entlockte dem Torschützen fast immer ein befreites Brüllen: «Tor, Tor, Tor!!!» und ein irgendwie in Ziel und Richtung sinnloses, ja besinnungsloses Über-den-Platz-hin-und-her-Rasen, als wäre unser kleiner Schmuddelbolzplatz die ausverkaufte Schalker Glückauf-Kampfbahn mit vor Begeisterung brüllenden Fans.

Doch damit war der Siegestaumel noch nicht beendet, denn jetzt begann ein anderes Spiel: Oft steckte ein solchermaßen gebombter Schuss in der Hecke fest, die ein paar Meter hinter dem Tor den Bolzplatz begrenzte und hinter der ein schmaler Durchgang verlief, jenseits dessen wiederum mit unterschiedlichen Zäunen abgegrenzte Gärten lagen. Dieser Durchgang wurde außer von uns nur selten benutzt – außer, das wussten wir, nach Einbruch der Dunkelheit von Liebespaaren. Was genau sich dort ereignete, davon hatten wir nur eine vage Vorstellung, denn mit Einbruch der Dunkelheit mussten wir zu Hause sein.

Und hier schließt sich der Kreis. Denn der Schütze des Hammertores ließ es sich nicht nehmen, den von ihm selber fest in die Hecke hineingebombten Ball persönlich aus dem Heckengestrüpp herauszuziehen und ihn, die Trophäe seines fußballerischen Könnens, den Mitspielern und Gegnern zu präsentieren, als wäre er der Glücksbringer seines Lebens. Doch bevor er den Ball aus der Hecke befreien konnte, musste er einen Umweg machen, denn die Hecke hatte nur an einer Stelle einen tunnelartigen Durchlass. Und hier begegnete der Torschütze den Relikten der gestrigen Liebesnacht. Oder der vorausgehenden Nächte. Immer, besonders in den wärmeren Jahreszeiten, war die Hecke geschmückt wie zu einem Fest. Nur eben nicht mit bunten Girlanden und Luftballons, sondern mit den inzwischen trüb verklebten Gummischläuchen der Pariser aus Walter Diercks Automat und dem, was die etwas Größeren unter uns die Binde nannten: einem länglichen und einige Zentimeter breiten, gepolsterten Mullbindestreifen an beiden Enden mit Strippen, die aussahen, als könne man sie wie bei einem Verband verschnüren. Diese wattierten Streifen waren unterschiedlich rot gefärbt, mal bräunlich rot, wenn von der Sonne beschienen, mal blass rot, wenn vom Regen verwaschen. Obwohl sie aussahen, als würden sie zum Stillen von Wunden benutzt, besaßen sie aufgrund ihres Vorkommens in der Hecke ein derart abgründiges Geheimnis, dass ich die Eltern nicht nach Herkunft und Zweck zu befragen wagte und dass meine Schwester, von mir darauf angesprochen, irgendetwas daherfaselte, wovon ich mir nicht vorstellen konnte, dass derart Ekliges in jungen Mädchen und Frauen monatlich heranwachsen könne. Klar war nur: Die Binde musste mit den Tagen zu tun haben, die trotz der Kälte im Kühlhaus schäumende Bläschen aus dem Wurstwasser aufsteigen ließen, als befänden sich die Fleischwürste im Zustand der Gärung, und von deren Kunstdarm die Schmiere abgewischt werden musste, bevor sie im Laden verkauft werden konnten.

So wurde die durch den Triumph des Hammertores bedingte Spielpause als Abschluss eines sportlichen Spielzugs auf dem Feld getrübt durch die Befreiung des Balls aus der durchlöcherten und behängten Hecke. Aber der Gang – nicht durch die Tribüne aufs Spielfeld, sondern durch die Hecke zum feststeckenden Ball – mit der Dekoration aus benutzten und schlaff herumhängenden Liebesutensilien, eröffnete den Blick auf ganz andere Spielzüge – Spielzüge, wie Connie Francis sie mit folgendem Refrain besungen hat: «Die Liebe ist ein seltsames Spiel / Sie kommt und geht von einem zum andern / Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel / die Liebe ist ein seltsames Spiel.»

Noch heute blüht diese Hecke in mir auf – bei besonders tollen und spielentscheidenden Fußballtoren.

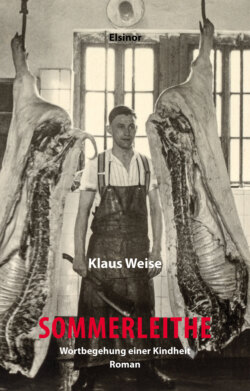

Die Pariser, die Tage, die Binde, die Bläschen und der Anfall meiner Schwester, all dies hätte mir damals, als ich im Wursthimmel hing, nicht das Geringste gesagt. Doch es war, als hätte ich geahnt, dass das Leben für einen kleinen Jungen wie mich und für das, was aus ihm werden sollte, noch etwas bereithielte, für das es sich lohnte, den Kampf gegen den drohenden Absturz aus dem Himmel zu gewinnen. Je länger ich hing, desto länger wurden meine Arme, und es stand zu befürchten, dass die Gelenke wie auf einer Streckbank – so etwas gibt es in den Folterkammern von Burgen – auskugelten und die Haut riss, ich abstürzte und meine Hände und Oberarme, mittlerweile zu einer Art Leichenstarre verkrampft – auch die gibt es, wie ich seit dem Tod von Opa Nagler wusste –, immer noch den schwarzen Räucherspieß umfasst hielten, während Körper und Kopf auf den Steinkacheln ausbluteten, wo Friedel am nächsten Morgen den Kadaver hätte beseitigen und den Boden schrubben müssen.

Saubermachen, das konnte Friedel wie niemand sonst. Zumindest haben sich meine Eltern nie über sie beschwert. Vielleicht hatte Friedel eine besonders liebevolle Beziehung zum Fußboden, weil sie klein war und ihm so nahe. Außerdem waren Kopf und Hals immer nach vorne gebeugt und zwangen ihren Blick nach unten. Ob sie wohl jemals den Himmel gesehen hat?