Читать книгу Sommerleithe - Klaus Weise - Страница 7

2. … das kommt vom Rudi-Ralala

ОглавлениеSamstagabends gingen die Gesellen unserer Metzgerei im gegenüberliegenden Gasthaus Zur Kanne feiern. In dessen Tanzsaal mit dem schönen Namen Paradiso – eine Verbeugung vor dem Hit «Paradiso unterm Sternenzelt» aus den frühen 60er Jahren, auf Deutsch gesungen von der amerikanischen Sängerin Concetta Rosa Maria Franconero, bekannt unter dem Namen Connie Francis –, spielte eine Band, es wurde getrunken und getanzt, und meine Schwester, ihre Freundin Monika und ich lagen bei uns im Fenster und beobachteten. Der Feldstecher meines Vaters half uns dabei. Besonders begehrt war er von Renate und ihrer Freundin bei langsamen Liedern. Nie, außer an Abenden wie diesen, sah ich meine Schwester jemals durch ein Fernglas schauen.

Was wir nicht sehen konnten, mussten wir uns denken. Ich spürte körperlich, dass Renate und Monika in ihrer ergänzenden Phantasie mir weit voraus waren und über Dinge tuschelten, die ich mir, selbst wenn ich mehr als bloße Flüsterfragmente gehört hätte, aus Mangel an pubertären Erfahrungen noch lange nicht hätte ausmalen können.

Auch unsere Eltern gingen samstagabends aus. Zweimal im Monat trafen sie sich mit Freunden zum Kegeln in der Wirtschaft Im Pütt. Lag Zur Kanne mit dem Tanzsaal Paradiso nur einen Steinwurf von der Straßenfassade unseres Hauses und der Metzgerei entfernt, so hätte ich mit demselben Stein in entgegengesetzter Richtung den oberirdischen und fensterlosen Tunnel der zu Im Pütt gehörenden Kegelbahn treffen können, jenseits der Mauer, die unseren großen Garten umzäunte und in die am oberen Ende spitze Eisenpickel und bunte Glasscherben einzementiert waren. Diese sollten Einbrecher davon abschrecken, in unser neu erworbenes Reich – Metzgerei, Laden und Wohnhaus – einzudringen, um Würste und Schinken zu stehlen, die Geldkassette zu entwenden, die mein Vater allabendlich an seiner Schlafseite unter dem Kopfende des Ehebettes versteckte, und, sollte er sie nicht freiwillig herausrücken, ihm den Schädel einzuschlagen.

Doch auch die Flucht aus unserem Reich sollte so verhindert werden. Mit einiger Regelmäßigkeit unternahmen unsere beiden Schäferhunde, wenn sie aus ihrem Zwinger in den für sie abgezäunten Teil des Gartens durften und sich unbeobachtet fühlten, den Versuch, das Reich zu verlassen, anstatt es zu bewachen und gegen Eindringlinge zu verteidigen. Mehrmals gelang es Axel und Pluto, mit einem Satz auf die Mauer und mit einem weiteren von der Mauer in die Freiheit zu springen. Doch immer endete ihre Flucht im Zwinger des Tierheims in der Nähe des Mülheimer Flughafens, und jedes Mal, wenn ich sie mit meinem Vater von dort abholte, um sie aus dem einen Zwinger zu befreien und wieder in den Zwinger der Metzgerei zu sperren, überlegte ich, welches Hundeleben sie, hätten sie es frei wählen dürfen, wohl lieber gehabt hätten. Vermutlich wären sie gern, friedlich nebeneinander im Flugzeug sitzend, ins Paradiso für Hunde geflogen.

Wieder zu Hause, versuchte mein Vater, ihnen mit dem Stock den Sprung in die Freiheit aus dem Körper zu prügeln. Das tat weh. Auch mir. Es war ungerecht. Denn sie hatten nichts anderes getan als wir: aus dem Eingesperrtsein in die Freiheit zu entfliehen. Außerdem war es erfolglos. Wieder und wieder versuchten sie, dem Gefängnis des Gartens zu entkommen, der für mich, auch weil in ihm ein schöner Kirschbaum stand, ein Paradies war. Aber Hunde essen keine Kirschen. Schade.

Anfänglich glaubte ich, in dem langen Bau jenseits der Mauer fänden Schießübungen statt. Und dem war ja auch so! Doch wurde nicht mit Pistolen- und Gewehrkugeln geschossen, sondern mit kindskopfgroßen Kugeln, die, wenn sie trafen, die Kegel mit lautem Lärm auseinanderstieben ließen und von denen zweifellos der Ausdruck «mit Kind und Kegel» abstammen musste.

Die Eltern waren also kegeln im Gasthaus Im Pütt. Ihr Verein trug den verheißungsvollen Namen Die Holzköppe. Auch Renate und Monika trugen etwas mit verheißungsvollem Namen – etwas, das für weibliche Teenager dieser Tage üblich war, und vermutlich nicht nur für sie: ein Nachthemd namens Babydoll mit kurzen Ärmeln und kurzen Beinen, beides gepuffert, versteht sich. Dadurch schienen mir ihre Arme und Beine länger zu sein als sonst: als wüchsen sie, mit Händen und Füßen als Blüten und lackierten Finger- und Fußnägeln als matten, pastellkreidig stumpfen, aber an der Oberfläche glänzenden Blütenblättern, aus den mit Stoff bedeckten Zonen ihres für mich geheimnisvollen Körpers heraus wie Blumenstängel aus einem mit Blumenerde gefüllten Stoffsack.

Monika hatte schwarzes Kräuselhaar und einen Silberblick. Sie schielte. Aber sehen konnte sie trotzdem. Mit dem rechten Auge. Nicht nach innen, sondern nach außen, was sie intelligenter, weil weitblickender aussehen ließ als ein zur Nasenspitze gebrochener Blick. Ihre und meiner Schwester Augen verfolgten Rudi, den Vorgesellen unserer Metzgerei, wenn er fast jeden frühen Samstagabend mit seinem silbergrünen VW-Käfer-Cabriolet vom Hof fuhr, manchmal, um eine Dame von irgendwoher abzuholen und anschließend mit ihr im gegenüberliegenden Paradiso zu verschwinden, meist aber ganz einfach, um die wenigen Meter vom Hof der Metzgerei zum Paradiso mit dem Wagen zurückzulegen und dabei von möglichst vielen Gästen gesehen zu werden – von den weiblichen mit Bewunderung und von den männlichen mit Neid. Unseren Beobachtungen nach zu urteilen, hielten Rudis Techtelmechtel selten länger als drei bis vier Wochen. Dann tauschte eine neue Dame mit der alten zuerst den Vordersitz des VW und, zu späterer Stunde, die Rückbank, falls die Gesellenstube gerade anderweitig belegt war. Denn in diesem Fall wurde der Wagen kurzerhand wieder auf dem Metzgereihof geparkt, dort, wo er auch während der Arbeitszeit immer stand. Um nun die praktische Anwendung der Rücksitze in Augenschein nehmen zu können, brauchten Renate, Monika, das Fernglas und ich nur von unserem Zimmer, das zur Straßenseite gelegen war, umzuziehen ins elterliche Schlafzimmer, das uns einen perfekten Blick auf und in den VW eröffnete, solange die Eltern noch kegeln waren.

Eine akustische Untermalung dessen, was im Wageninneren, besonders auf der Rückbank des Cabriolets, geschah, bot das Winseln und Jaulen unserer beiden Schäferhunde Axel und Pluto. Unter dem Glasdach im Hof der Metzgerei, gleich neben dem Parkplatz für Rudis Cabriolet, stand ein Wellblechverschlag, in dem die geputzten Knochen bis zu ihrer wöchentlichen Abholung gelagert wurden. Ein unglaublich stinkiges und in der Sommerhitze Maden ausbrütendes Paradies für die Ratten, die sich durch nichts davon abschrecken ließen, von den Knochen die Fleischreste abzunagen – weder samstagnachts von den Geräuschen, die Rudi und seine Begleiterin von sich gaben, noch von der eifersüchtigen Begleitmusik der beiden Schäferhunde oder von der tagtäglichen Geschäftigkeit der Metzgerei.

Axel war der Aggressivbeißer, Pluto der Angstbeißer. Ihn mochte ich mehr als Axel, den ich wegen seiner Unberechenbarkeit immer ein wenig fürchtete. Ja, Pluto hatte ich richtig in mein Herz geschlossen; er war mein Hund; er hörte mir geduldig und verständnisvoll zu, wenn ich sein weiches Kopfhaar streichelte und ihm, den angenehmen Geruch seines Fells in der Nase, meine Sorgen ins Ohr flüsterte. Schlug mich mein Vater, was gelegentlich vorkam, doch immer zu Unrecht, kläffte Pluto ihn an und war kurz davor, ihn zu beißen, traute sich aber nicht, sondern beließ es beim Zähnezeigen. Mein Vater wusste, Pluto würde nicht zubeißen, nahm einen Räucherspieß und verdrosch ihn, bis er sich mit angelegten Ohren und eingezogenem Schwanz davonmachte.

Da die Hunde tagsüber in ihre große Gartenparzelle gesperrt waren, konnten sie die Ratten in dem Knochenverschlag nicht vertreiben. Das übernahmen, wenn es meinem Vater «zu bunt» wurde – so formulierte er es immer gerne, wenn sich bei ihm Wut und Zorn, die er nicht bewältigen konnte, angestaut hatten –, er und die Gesellen. Sie schnappten sich Stöcke und erschlugen die Ratten, die sie erwischen konnten. Danach war der Betriebsfrieden wiederhergestellt. Der eine summte bei der Arbeit ein Liedchen, der andere sang einen Schlager, und mein Vater pfiff, ein wenig neurotisch wie in einer Schleife gefangen, immer und immer wieder die gleichen sieben Töne einer selbst erfundenen Melodie vor sich hin, von deren Schlichtheit allein er immer wieder aufs Neue ergriffen war. Diese Eigenkomposition, zuverlässig seine einzige, klang folgendermaßen: Da-da – da-da-da – da-da. Und wieder: da-da – da-da-da – da-da und so fort …

Die Ratten waren also erschlagen, am Freitag war geschlachtet worden, das nervöse und ertragreiche samstägliche Ladengeschäft war bedient, die Arbeitsräume gesäubert, und ich hatte die wöchentlichen Einnahmen der Ladenkasse gezählt: Das Papiergeld wurde, sortiert nach Zehn-, Zwanzig-, Fünfzig- und Hundertmarkscheinen, in verschiedenfarbige Banderolen gesteckt, die Münzen wurden in einen Münzzähler aus Bakelit gestapelt und in festes, unterschiedlich müdes grau-bunt gefärbtes Papier eingewickelt und meinem Vater präsentiert – stolz war ich, wenn der Gesamtbetrag 10 000 DM überstieg. Kurzum, ein friedlicher Nachmittag lag still über der Metzgerei … bis der Abend kam, die Eltern endlich aus dem Haus waren und meine Schwester, Monika und ich auf dem Fensterbrett in Anschlag lagen und darauf lauerten, die Gesellen bei ihren nächtlichen Vergnügungen zu beobachten.

Star des Samstagabends, nicht nur für uns, war Max. Typ James Dean, nur bayerisch, stolzierte er in Anzug mit weißem Hemd und dunkelblauer Strickkrawatte, Pomade – entweder war es fit aus der blauen, Wellaform aus der rot-weißen oder Brisk aus der roten Tube, und manchmal glänzte das Haar dermaßen, dass er vermutlich alle drei Haarcremes gleichzeitig benutzt hatte – im schwarzen Haar, das er zu einer geschwungenen und die männliche Stirn weit überragenden Tolle gestaltet hatte, Richtung Wirtschaft über die Straße und verschwand in der Musik und den bunten und sich drehenden Lichtern des Tanzsaales. Die Lieder waren uns nur allzu vertraut; wir konnten sie mitsingen und taten es auch. Mal war die Stimmung im Saal ausgelassen, ja, wild, dann verwandelte sie sich, angeregt von «Samenziehern» genannter Musik, in eine wuschige und kuschlige Atmosphäre, in der die Körper der Tanzenden, wie von einem Magnet angezogen, nicht anders konnten, als sich mit Armen, Beinen und Händen in ständig fließenden Bewegungen zu umschlingen und einander die Zungen möglichst tief im Rachen zu versenken, als wollten sie sich mit Haut und Haaren verschlingen.

Der Dual-Schallplattenspieler, dessen Deckel zugleich Lautsprecher war, hatte uns mit seiner Zehnfach-Single-Wechselmechanik musikalisch und gesanglich bestens trainiert. Renate – es war die Zeit der toupierten Hochfrisuren und der riesigen Taft-Spraydosen, die flächendeckend Westdeutschlands Familien vergifteten – hatte ihn zur Konfirmation geschenkt bekommen, und der charmant-zackige Onkel Wolfgang Kraft aus Zuffenhausen hatte ihr als erstes Plattengeschenk den Schlager «Du wirst rot, wenn ein Mann zu dir sagt, du bist wunderschön, und dir Rosen schenkt. Du wirst rot, wenn ein Mann zu dir sagt, dass er Tag und Nacht nur an dich noch denkt …» von Ivo Robić mitgebracht. Natürlich hat sie die Platte sofort aufgelegt und ist – ich habe mich gewundert, wie schnell so etwas gehen kann – tatsächlich rot im Gesicht angelaufen, ziemlich rot.

Wolfgang Kraft, ein DDR-Flüchtling wie wir, beeindruckte durch sein flott-forsches Auftreten, gute Manieren, charmantes Lächeln, die perfekte Fasson-Frisur seines kurzen, drahtigen Blondschopfs, der selbst beim Tauchen nicht aus der Form geraten wäre, und einen noch perfekteren, auf seinen Körper zugeschnittenen Anzug. Doch das Wichtigste war: Er arbeitete bei Daimler-Benz. Und fuhr auch einen. Und ausgerechnet dieser Mann, dem, wie Mutti es einmal sagte, die Herzen der Frauen zuflogen und der mit einer Schallplatte das Gesicht meiner Schwester röter färben konnte, als ich es je gesehen hatte, ausgerechnet er wurde seines Glücks im Westen beraubt, als er eines Tages mit seinem Mercedes ins Drahtseil einer Straßensperre raste, das nicht nur das Dach von seinem Wagen abtrennte, sondern auch seinen Kopf vom Hals.

Wir – Renate, Monika und ich – sangen also schon die Texte zur Musik der Kapelle im Paradiso mit, während Rudi noch in seinem Cabriolet, kaum zu glauben, aber wahr, die etwa neunzig Meter von der Metzgerei zum Tanzvergnügen fuhr. Wahrscheinlich waren es von seinem überglasten Parkplatz bis zum Hoftor und von dort über die Straße insgesamt eher sechzig Meter, die er fuhr. Aber er fuhr, er musste fahren, denn er wollte sein schnittiges Cabriolet vor dem Eingang zum Tanzlokal präsentieren, um den jungen Frauen zu imponieren und die lästige Konkurrenz zu disqualifizieren und abzuschütteln. Stand sein Wagen am Sonntagvormittag nicht auf dem Platz unter dem Glasdach im Hof, dann hatte Rudi aushäusig übernachtet – auch das war gelegentlich der Fall. Rudi war relativ klein, hatte schütteres Haar und – die beiden oberen Schneidezähne waren übereinandergestellt – ein leicht verschmitztes Lächeln. Er kam aus Ostfriesland. Und war, so hieß es, für einen Ostfriesen erstaunlich oft gut gelaunt. Besonders am Samstag. Denn der Samstag war, wie gesagt, der Ausgehtag der Gesellen. Zudem wurde samstags nur bis zum frühen Nachmittag gearbeitet, und schon am Tag zuvor, am Freitag nach der Arbeit, hatte es Löhnung gegeben – in bar.

Liefen die Geschäfte gut, hatte auch mein Vater gute Laune, witzelte herum und ließ, spendabler Chef, der er war, den Lehrjungen und die Gesellen an seiner Freude teilhaben: Dann gab es einen Schein obendrauf. Wenn nicht, die vereinbarte Summe. Das Ritual des Lohnabholens hatte eine strenge Ordnung. Die Reihenfolge orientierte sich an der Höhe des Verdienstes. Der Sieger kam zuletzt. Und Sieger war Woche für Woche Rudi. Der Vorgeselle. Verlierer, immer, der Lehrjunge Harald. Damit sich aber, so das raffinierte Kalkül meines Vaters, jeder als potenzieller Sieger fühlen konnte, weil er entweder wegen guter Leistung zusätzlichen Lohn erhalten hatte oder, wenn nicht, zumindest so tun konnte als ob, ließ mein Vater alle in der Küche antreten und warten, bis auch der Letzte anwesend war: gewaschen, geduscht, die Haare – bei Rudi waren das nicht so viele – gekämmt und manierliche Zivilkleider angezogen.

Von seinem Büro aus, hinter dem schweren Schreibtisch sitzend, die geöffnete Geldkassette neben sich, mit Ausblick auf den Hof der Metzgerei, überwachte mein Vater das Antreten. Erst wenn er einen Vornamen aufrief, durfte der Angesprochene aus der Küche eintreten ins Büro. Mein Vater griff in die Geldkassette, holte einen Briefumschlag hervor, der mit dem entsprechenden Vornamen beschriftet war – eines der wertvollen und wenigen von meinem Vater höchstpersönlich handschriftlich erstellten Dokumente –, öffnete das Kuvert, nahm die Geldscheine heraus und blätterte sie, einen nach dem anderen, mit Gönnermiene auf den Schreibtisch. Nein. Er entfaltete sie. Kostbar. Wie einen Fächer aus Geld – sah, wenn es Anerkennungsgeld für besonderen Einsatz gab, verschmitzt lächelnd seinem Gegenüber ins Gesicht, um seinerseits aus dessen Gesicht die Belohnung für die Belohnung zu kassieren.

Wie gesagt, Rudi, der Vorgeselle, war der Letzte im Ablauf dieser Zeremonie, denn er verdiente am meisten. Er wäre nur von einem Meister übertroffen worden, aber den brauchte es nicht im Betrieb, denn Meister war mein Vater selber. Aber selbst mit einem Meistergehalt wäre mein Vater nach der Zeit der anfänglichen Entbehrungen und Erniedrigungen im Westen nicht zufrieden gewesen. Es entsprach nicht seiner Mentalität, nur Meister zu sein. Er wollte sein eigener Chef sein. Und das war er.

Also Rudi; er war der Letzte, der seinen wöchentlichen Lohn bekam. Doch das hatte neben dem Vorteil, am meisten zu verdienen, auch einen nicht zu unterschätzenden Nachteil. Denn er musste, nachdem ein Geselle nach dem anderen vor ihm aus dem Büro getreten war, in den Gesichtern lesen, ob der Chef heute spendabel oder geizig sei. Und das war nicht ganz einfach. Manchmal strahlten die Gesichter, manchmal waren sie betrübt. Oder schienen so. Denn oft machten sich die Gesellen einen Spaß daraus, Rudi, den Vielverdiener und beneideten Cabriolet-Fahrer, auflaufen zu lassen, indem sie die Enttäuschung über den verweigerten Zuschlag auf dem Rückweg in die Küche mit einem Lächeln quittierten oder die Freude über einen zusätzlichen Geldschein mit schlechtgelaunter Miene. Gänzlich überfordert war Rudi, wenn sich im stirnrunzelnden Lächeln eines Kollegen Freude und Enttäuschung zu vermischen schienen. Aus Rache für Rudis schnittiges Cabriolet hatten sich die Gesellen im Lauf der Zeit zu wahren Meistern der mimetischen Verstellung perfektioniert, und wenn es die Arbeit erlaubte, hielten auch Mutti und die Verkäuferinnen sich unter irgendeinem Vorwand in der Küche auf, um dieser Freitagnachmittagskomödie als Publikum beizuwohnen.

Ob die Prämie, wenn es eine gab, unterschiedlich hoch oder bei jedem gleich hoch ausfiel – mit Ausnahme des Lehrjungen natürlich –, blieb das ewige Geheimnis meines Vaters. Er wollte keinen Zank unter den Gesellen, und außerdem, so meinte er, würden sie sich mehr anstrengen, wenn sie nicht wüssten, wie viel genau, mit oder ohne Zuschlag, jeder verdiene.

Wie auch immer. Rudi und sein Augapfel von silbergrünem VW-Cabrio waren versorgt mit frischem Geld für Arbeit und gute Dienste in der alten Woche, und endlich konnte die Fahrt ins Wochenende beginnen. Jedoch kostete es Rudi mehr Zeit, das große Hoftor zu öffnen, den Wagen auf die Straße zu fahren, auszusteigen, das Hoftor von innen zu schließen, durch ein kleines hölzernes Tor auf die Straße zu gelangen, erneut in den Wagen einzusteigen, als, saß er endlich darin, zur Stätte des samstagabendlichen Vergnügens zu fahren. War er dann etwa fünfzehn Sekunden später am Ziel angekommen, parkte er den Wagen möglichst direkt vor dem Eingang, stieg stolz aus, zündete sich eine HB an und schaute sich um, denn er wollte wissen, wer ihn gesehen und bewundert hatte bei seiner Ankunft mit dem im ganzen Stadtteil einzigartigen Schlitten. Manchmal würdigte er auch uns eines Blickes, hob zum Zeichen, dass er uns gesehen hatte, die Hand und verschwand anschließend im Paradiso, dem bunten Karussell der Hormone – die, wie ich erst später erlebte, nach ihrer eigenen Musik tanzen und nicht ausschließlich zum Takt der jeweiligen Musik und der sie intensivierenden Lichteffekte.

Rudi war nun für uns unsichtbar – wie er vermutlich meinte. Doch dies war ein Irrtum. Ein großer Irrtum. Denn er konnte ja nicht wissen, dass wir ihn im bunten und trotz aller Lichteffekte, die die 60er Jahre hergaben, irgendwie hilflos-spießig wirkenden Licht dieser Zeit immer noch beobachteten. Mit dem Fernglas unseres Vaters. Es erlaubte uns Einblicke in eine Welt, die für meine Schwester und ihre Freundin so aufregend wie erregend sein musste. Nicht anders konnte ich die aufsteigende Röte unter der Schminke ihrer Wangen deuten und die Tatsache, dass ich nur selten den Feldstecher benutzen durfte, insbesondere bei langsamer Musik. «Und dein Herz – wie es schlägt, wenn er sagt, dass ihm nichts so gut wie dein Mund gefällt …» Mir erschien diese Welt interessant, aber nicht ganz verständlich. «Doch nimm das alles nur nicht so schwer und denke stets daran: Mit siebzehn fängt das Leben erst an!» Wieso erst mit siebzehn? Lebe ich etwa nicht? Ich verstehe das nicht. Wieso siebzehn? Denn so ein Cabriolet fahren wie Rudi, das darf man erst mit achtzehn!

Im Grunde unverständlich, der Text. So unverständlich wie die schwarzen Haare, die eines Samstagabends aus Monikas leicht gespreizten Beinen zwischen der Innenseite ihres rechten Oberschenkels und dem gepufferten Saum des Babydoll-Höschens herausschauten und mich irgendwie entsetzt und doch fasziniert zurückschauen ließen. So viele schwarze Haare! Woher kamen die? Wo gab es diesen Haarwuchs? Zwischen den Beinen eines Mädchens? Einer jungen Frau? Nein. Monika war kein dem Zoo entlaufenes Affenweibchen, auch wenn sie schielte, denn dann hätte sie ja überall Haare haben müssen. Auch nicht die abnorm behaarte Frau mit langem Bart aus dem Zirkus. Nein, Monika war Monika, ein ganz normales Mädchen. Aber die dunklen Haare zwischen ihren Beinen, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich musste hinschauen. Ob ich wollte oder nicht. Ich konnte den Blick nicht abwenden. Klar, da unten rum waren dunkle Haare, schwarz bei Vati und braun bei Mutti. Aber doch nicht bei uns, bei uns Kindern. Und als Monika meinen verstört-faszinierten Blick bemerkte – der mich bannte und festhielt wie der gefrorene Metallmast der Straßenlaterne im Winter, den wir als Mutprobe vorsichtig mit der Zungenspitze berührten und an dem wir festklebten und von dem wir uns nur schmerzhaft befreien konnten, indem wir versuchten, ihn mit unserem Atem aufzutauen –, als Monika also diesen Blick bemerkte, spreizte sie die Beine ein wenig weiter auseinander, ganz so, als genieße sie die Überlegenheit, mir etwas zu zeigen und gleichzeitig etwas anderes vor mir verbergen zu können.

Doch damit nicht genug. Sie war stolz darauf und ließ mich das spüren, etwas zwischen ihren Beinen zu haben, wovon ich in meinem Alter, wie sie vermutlich meinte, nur träumen konnte. Aber weder träumte ich davon, noch verspürte ich Lust, davon zu träumen. Im Freibad, wenn wir auf der Wiese lagen, hatte ich schon oft den Mädchen zwischen die Beine geschaut, denn ich wusste, dass da etwas anders sein musste als bei mir. Doch ich konnte das andere nicht sehen; denn es gab nichts zu sehen. Außer dem schmalen Stoffstreifen des Badeanzugs zwischen den Beinen, hinter dem sich unmöglich irgendetwas Großartiges verbergen konnte. Und doch war mir klar, dass auch sie da was haben mussten, nur wusste ich nicht genau, was. Dass etwas fehlte und gleichzeitig etwas anderes da sein sollte, ohne dass man es sehen konnte, blieb ein tiefes, nicht aufzuklärendes Geheimnis. Unter Wasser hatte ich den Mädchen gelegentlich zwischen die Beine gefasst, um herauszufinden, was da wohl sei, denn was man nicht sieht, kann man ja vielleicht fühlen. Aber es gab nichts zu fühlen. Außer dem nassen Stoff des Badeanzugs. So beschloss ich, dass das Ganze – den Mädchen unter Wasser dorthin zu fassen, wo es nichts zu fassen gibt – eine Mutprobe unter uns Jungens war, bei der ich mittat, um vor den anderen nicht als Feigling dazustehen.

Aber so etwas wie bei Monika hatte ich noch nie gesehen, und nie hätte ich vermutet, dass da unten so etwas wachsen könne. Wachstum ist nur möglich, wo die Sonne scheint, und dass bei Monika da unten die Sonne scheinen sollte, das konnte ich mir nicht vorstellen. Andererseits: Auch Champignons wachsen im Dunkeln. Ich war machtlos: Ich konnte den Blick zwischen Monikas Schenkel nicht abwenden – und entdeckte zu spät, dass sie mich längst im Visier hatte. Ich war mir unsicher, ob sie mich, weil ich ja nach links schaute, also dorthin, wo rechts zwischen Haut und Babydoll der schwarze Haarstrunk hervorlugte, also zu der Seite, auf der ihr rechtes Auge nach rechts außen wegschaute, ob sie also mit ihrem gebrochenen Blick wirklich sehen konnte, wohin genau ich schaute, so wie ich mir auch im Unklaren darüber war, ob sie, wenn sie durch den Feldstecher sah, sah, was Renate und ich sahen, oder ob sie mit dem rechten Auge nach außen um die Ecke gucken und etwas meiner Schwester und mir Verborgenes erspähen konnte. Als ich die Augen hob, rannte mein Blick in den ihren, und mir schien, als lächelte Monika und genoss, was sie in mir verursacht hatte und wovon ich, im Gegensatz zu ihr, bestenfalls den Anflug einer Ahnung hatte, die zu benennen mir die Worte fehlten.

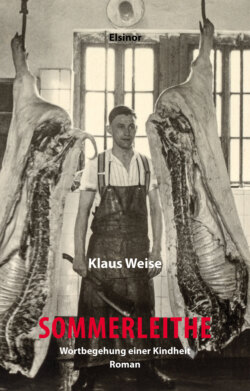

Meist bin ich irgendwann eingeschlafen und habe den Höhepunkt verpasst, dem meine Schwester und Monika – Hermann mit Familiennamen – den ganzen Samstagabend entgegenfieberten: Mit welcher Bekanntschaft würde Max die Freitreppe emporsteigen und im sogenannten Gesellenzimmer verschwinden, und mit welcher würde Rudi in den VW steigen? Waren es dieselben wie am vergangenen Samstag oder neue, und wenn neue – so galt es vermutlich herauszufinden –, welche war die attraktivere von beiden, und was hätten sie, Renate und Monika, zu tun, um ebenso attraktiv zu sein wie diese? Vielleicht wussten meine Schwester und ihre Freundin, was nun, war die Tür verschlossen, auf der Stube über dem Arbeitsraum, in dem tagsüber Rinderviertel und Schweinehälften mit Messer und Säge zerlegt wurden, geschah. Ich wusste es damals nicht. Und ebenso wenig wusste ich, was im Volkswagen geschah, nur, dass die beiden Schäferhunde immer zu winseln und zu jaulen begannen, als wollten sie auch gerne einmal in Rudis schickes Cabrio steigen, um woandershin zu fahren.

Ich erinnere mich aber, dass meine Mutter und die Putzfrau, Frau Schubert – die komischerweise, sie waren ja keine Zwillinge, sondern Mann und Frau, die gleiche grüne Lederjacke trug wie ihr Mann, vielleicht gab es sie im Doppel billiger – die Betten der Gesellen mit weicher, blümchenverzierter Baumwollbettwäsche bezogen, die kuscheliger war als die mir vertraute weiß gestärkt harte. Ich bat Mutti, auch mein Bett mit dieser Bettwäsche zu beziehen, die sich auf der Haut so zart anfühlte – und sie, lieb wie sie war, tat es.

Walter Diercks war der Wirt der Lasterhöhle Paradiso, in der die Kapelle, das sich drehende bunte Licht, Zigaretten, Alkohol, Lippenstift, pomadisiert glänzende und trocken hochtoupierte Haare, miteinander verschlungene Körper und neugierige Hände ihr Bestes gaben und in der die eine oder andere feste Beziehung angebandelt wurde. Aber nicht für ihn. Nicht für Walter. Er war geschieden, hatte einen Sohn, einen recht dicklichen Sohn, und zwei kälberähnliche schwarz-weiß getupfte Deutsche Doggen, und, das war das Besondere, er fuhr einen Ford Taunus 17 M, genannt Die Badewanne. Sie war nicht nur moderner und schöner als unser Opel Rekord 1. 7 L, der zwar über Weißwandreifen verfügte (wichtig, weil sie Sauberkeit demonstrierten), über vier Türen, Schiebedach und Blaupunkt-Autoradio, aber vor allem hatte sie, worauf es ankam: Sie fuhr schneller. Und gab damit sogar noch an: Sie hatte einen Tacho mit einer unglaublichen 160-km/h-Anzeige anstelle der läppischen 140 km/h, die der Tacho unseres Opels als Höchstgeschwindigkeit versprach. Nur 140 Sachen anstelle der sagenhaft schnellen 160! Jeder Popel fährt ’nen Opel, sagte mein Vater gern, und deswegen konnte ich nie verstehen, warum er sich ausgerechnet einen langweiligen Opel gekauft hat und nicht die wahnsinnig moderne Badewanne auf vier Rädern. Oder zumindest etwas Exotisches wie einen Ford Zodiac, den ich in Holland sah, wenn wir zur Nordsee fuhren oder nach Venlo, um Butter, Schokopaste und Schokostreusel einzukaufen.

Und noch etwas hatte Walter Diercks meinem Vater voraus: Auf der Herrentoilette der Gastwirtschaft gab es einen Automaten, den es auf unserem Klo nicht gab. Es war kein Zigarettenautomat – der stand in der Gaststube –, es war ein Automat für Pariser. Steckte man eine Mark hinein, konnte man eine Packung mit drei Parisern herausziehen. Ich wusste nicht ganz genau, wozu sie da waren, die Pariser, hatte allerdings aufgrund meiner Beobachtung und der Auskunft der Älteren einen vagen Eindruck. Wir konnten ihnen begegnen, wenn wir besonders hart geschossene Bälle aus der Hecke hinter unserem Bolzplatz, der an den Garten der Wirtschaft angrenzte, herausklauben mussten. Dort hingen sie unansehnlich im Gestrüpp, schlaffe, trüb verschmierte, hauchdünne und hell gelblich schimmernde Gummischläuche. Einmal habe ich meinen Vater gefragt, als wir nebeneinanderstehend auf der Herrentoilette pinkelten – auch wenn die Eltern im Pütt mit ihren Holzköppen kegelten, besuchte er gelegentlich das Paradiso, weil Walter Diercks guter Kunde war und er bei ihm im Gegenzug Rechnung machen musste –, was aus diesem Automaten herauskomme. Er wich aus, indem er sagte, das wisse er auch nicht, vermutlich Zigaretten, aber da er nicht rauche, könne er das nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber mit Bestimmtheit lügen, das konnte er. Er hat gelogen. Vati hat mich angelogen. Obwohl ausgerechnet er immer gesagt hat, in der Familie lüge, belüge und betrüge man sich nicht, sondern erzähle sich immer alles. Die Wahrheit.

Gut, dass ich es genauer wusste. Mir aber nichts anmerken ließ.