Читать книгу Sommerleithe - Klaus Weise - Страница 14

9. Der Vatersprachlose. Was ist, wenn nichts ist?

ОглавлениеMein erstes Königreich war unser Zuhause. Ein kleines Haus mit Vorgarten, Garten und Garage. Meine Eltern hatten es vor meiner und nach der Geburt meiner Schwester erworben, also zwischen 1946 und 1951. Es lag am Stadtrand von Gera, dort, wo die Stadt sich verliert, ausfranst in die Bauernhöfe, Felder, Weiden und Wälder Thüringens, die sie schleichend mit dem vergifteten Blut ihrer Adern durchtränkt und mit ihren Fangarmen, die sie in die Natur treibt, erwürgt, um aus den Kadavern der alten Zeit die neue mit ihren Plattenbauten in den Himmel schießen zu lassen.

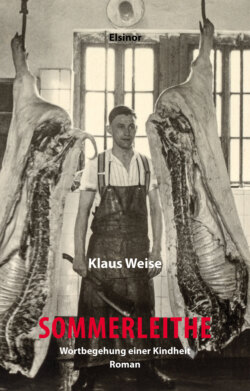

Meine Eltern, beide mit Volksschulabschluss, waren arbeitsam. Meine Mutter Blumenverkäuferin, mein Vater Fleischermeister. Das Ergebnis ihres Fleißes war eines der Häuser, die nach dem Ersten Weltkrieg von einem gemeinnützigen Bauverein für Kriegsbeschädigte gebaut wurden und Gartenbewirtschaftung und Kleintierzucht ermöglichten. Die Straße trug und trägt den Namen Sommerleithe. Sommerleithe 15. Für mich war Sommerleithe das wohlklingendste Wort der Welt. Und ist es bis heute. Ich kann es gar nicht oft genug aussprechen: Sommerleithe. Nicht mit dem protestantisch-prosaischen t, sondern mit einem lyrisch-romantischen th. Die Sommerleithe war die Leitplanke des Glücks. Sie flankierte den Sommer meiner ersten Lebensjahre; als sie weg war, war alles weg, was mir vertraut war und was ich liebgewonnen hatte. Was mir Heimat war, wurde zerrissen wie ein soeben beschriebenes Blatt Papier, das – die Tinte ist noch nicht getrocknet – zerrissen und weggeworfen wird und dessen eine Hälfte das Abwasser in die Kanalisation spült und dessen andere der Wind in den Himmel verweht. Jedes Mal werden meine Augen feucht, und ich verfalle in Schwermut und Trauer um die verlorene Zeit, denke ich an diese Königin unter den Wörtern.

Auch wenn er schon lange tot ist, sehe ich das Gesicht meines Vaters vor mir, habe seine weiche, fast zärtliche Aussprache im Ohr, wenn er sich – auch viele Jahre nach der Flucht in den Westen – bemühte (und es nie schaffte), die harten und scharfen Konsonanten von den weichen zu unterscheiden, um die weichen nicht hart und die harten nicht weich auszusprechen. Doch Sommerleithe klang bei ihm stets wie Sommerleidhe, niemals anders. Ich sehe das angestrengte Bemühen in seinem Gesicht, sehe, wie sich sein Mund verzieht und die Lippen sich verformen, ganz so, als wollte er meine Mutter küssen, damit es ihm zumindest dieses eine Mal gelinge, ein t wie ein t, ein p wie ein p klingen zu lassen und nicht wie d und b. Es ist ihm nie gelungen. Tür klang immer wie Dür, Paul wie Baul, tot wie dod und Tod wie Dod. Allerdings bestand er darauf, dass er diesen Unterschied, der in den Ohren der Zuhörer niemals einer war, diesmal deutlich hervorgehoben habe und wir diesen deudlichen Underschied doch hören müssden – ein Handicap nicht nur für meinen Vater, sondern auch, wie sich später beim Dikdad im Deudschunderricht auf dem Gymnasium herausstellen sollte, für mich. Im wechselvollen Leben meines Vaters war, anders als im vielleicht noch wechselvolleren meiner Mutter, seine eigenwillige Aussprache die konstanteste, zumindest aber die dauerhafteste Begleiterin. Die Ausschläge seines Dialekts waren enorm. Zumindest für ihn. Nie für die anderen. Auch wenn er glaubte, zwei Sprachen zu sprechen, Thüringisch und Hochdeutsch, so war und blieb es doch immer nur Dhüringisch.

Von seiner Heimat konnte er sich trennen – entschied sich dazu, als wir in den Westen flohen –, aber nie von seiner Sprache, von ihrem Wohlklang, ihrem Rhythmus und ihrer Melodie. Wenngleich sie sich im Lauf der Jahre ein wenig verschliff und er sich bemühte, sie loszuwerden, um nicht als Flüchtling aufzufallen, erlitt er schwerste, offenbar nie zu therapierende Rückfälle, wenn ihn seine Schwester Marie aus Leibdzsch im Westen besuchte. Das Thüringische schoss aus dem manierlich mit der hochdeutschen Fremdsprache überdeckten Urgrund hervor wie Pilze im Wald nach warmem Regen und verhalf vom Aussterben bedrohten Worten wie Diegel, Nischel, Bemme und Däts zu erneuter Blüte. Sein schweres Asthma – der real existierende Sozialismus, dessen Drangsale er einatmen musste, ohne sich durch Ausatmen Freiheit verschaffen zu können, hatte ihn in Erstickungsanfälle und aus dem Bett meiner Mutter ins Bett auf dem Dachboden getrieben – konnte er in der frischen und befreienden Luft des Westens, in der Luft von Marktwirtschaft und Demokratie, über Nacht ablegen. Aber der Dür, dem Baul und dem Dod konnte er auch hier, sein Leben lang, nicht entrinnen. Aus Liebe zu seiner Heimat? Vielleicht. Später aus Sehnsucht nach seiner Heimat? Auch vielleicht. Aber gewiss aus dem Verlangen nach einer glücklicheren Kindheit, als er, der Vaterlose, sie erlebt hatte. Die Kindheit lag lange zurück, und wenn seine Mutter ihn als letztgeborenes und damit überflüssiges Kind von vielen nicht so geliebt hat, wie er sich das wünschte, so blieb ihm zumindest die Geborgenheit in der Muttersprache und ihrem geliebten Klangbild erhalten. Als Liebessehnsucht, als Liebesbekundung und Liebesersatz hat er sie mitgenommen in sein Leben. Und immer war er glücklich, sein Gesicht entspannte sich, und er strahlte, wenn er sich in der Muttersprache suhlte und in ihr den Weg zurück in den Mund und den Schoß seiner Mutter fand.

Sein Vater war sprachlos. Er wurde vor der Geburt meines Vaters erschossen. Fürs Vaterland. Im Ersten Weltkrieg. Beide haben sich nie gesehen, nie kennengelernt. Und so konnte der Sohn nie die Sprache seines Vaters, die Vatersprache, erlernen. Er, der Vater- und Vatersprachlose, musste sich beides selber beibringen. Den Vater und die Vatersprache.

Seine Mutter habe ihn, wie er mehrmals versicherte – zumindest könne er sich daran nicht erinnern –, nie auf den Arm genommen. Und sollte sein Vater im Moment des Todes und danach sein toter Körper, der im Schlamm und Matsch des Schlachtfeldes vermoderte, versucht haben, väterliche Gedanken und Gefühle zurück in die Heimat zu senden, so wurden diese im Kugelhagel erschossen, von Bajonetten zerfetzt und vom Giftgas erstickt. Allein ein großes väterliches Vakuum hat überlebt.

Die Hoffnung, von seiner Mutter geliebt zu werden, blieb Herzschmerz. Einmal, so erzählte er, sei er im Winter durch das zu dünne Eis des Münchenbernsdorfer Dorfteiches – oder war es einer der familieneigenen Fischteiche? – ins eisige Wasser eingebrochen. Er konnte sich retten, denn der Teich war nicht sehr tief und die Kälte stärker als die Angst vor Schelte. Da rannte er nach Hause und wurde von seiner Mutter zum einzigen Mal in seinem Leben in den Arm genommen. Dann hat sie ihm die nassen Kleider ausgezogen und ihn und seinen Körper warmgerubbelt. Das sei so schön und so wohltuend gewesen, dass es nie hätte aufhören sollen. Doch es hörte auf, und er bekam trockene Kleider angezogen. Wenn etwas sei, habe sie gesagt, könne er immer zu ihr kommen. Und was, wenn nichts sei?

Das ist seine Version. Eine andere lautet gegenteilig: Er als Jüngstgeborener sei das Nesthäkchen der Familie gewesen, an dem, da er nie seinen Vater kennengelernt hatte, Wiedergutmachung zu leisten sei, und mit dem zweitjüngsten Bruder Edwin habe er sich so manches herausnehmen dürfen, das den anderen Geschwistern verboten war.

Seine Mutter, mit dem seltenen Vornamen Prisca, hatte, als ihr Mann im ersten Kriegsjahr, im November 1914, an der Westfront fiel, bereits vier Kinder bei oder nach der Geburt verloren. Es blieben ihr sechs Söhne und eine Tochter: Walter wurde Böttcher und Fischzüchter; Fritz, der Mann von Tante Frieda, die aus Elmshorn stammte und von einem Oberkellner in Hamburg ein uneheliches Kind hatte, genannt Nickel, hervorragende Rote Grütze mit Vanillesoße zubereitete und als eines der ältesten SPD-Mitglieder mit über einhundert Jahren gestorben ist, arbeitete als Böttcher in Elmshorn; Rudolf, genannt Rudel, schlug eine höhere Beamtenlaufbahn ein; Marie, die Fritz Hemann heiratete, der eine Schokoladenfabrik in Leipzig gründete, Geld und ein Auto hatte, aber keinen Führerschein, dafür einen Chauffeur, von dem er sich und seine Frau, also Tante Marie, jeden Sonntag zum Pferderennen fahren ließ, um auf Sieg oder Platz zu setzen; Erich, der das elterliche Gasthaus Hotel Alt-Thüringen betrieb und die SPD-Mitgliedsnummer 1008 (Bezirk Ostthüringen?) trug und Friedas jüngere Schwester Irma ehelichte; Edwin, der Zweitjüngste, geboren 1910, der nach dem Abitur Textilingenieur wurde (in Münchenbernsdorf gab es eine Teppichfabrik, die ihre Produkte mit dem Spruch «Münchenbernsdorfer Teppiche und Läufer / finden in der ganzen Welt ihre Käufer!» bewarb; unter den Nazis arisiert, wurde sie in der DDR dem Volk übereignet), Kommunist war, Zither, Geige und Klavier, das extra für ihn gekauft wurde, spielen konnte und während der Nazizeit sein kommunistisches Parteibuch und Flugblätter hinter der Telefonkabine im großen Ern der Gastwirtschaft versteckte, wofür sein älterer Bruder Erich für einige Zeit ins Gefängnis kam, weil Edwin, als die Nazis beides, also kommunistisches Parteibuch und feindliche Flugblätter, bei einer Hausdurchsuchung entdeckten, untergetaucht war; und schließlich mein am 12. November 1914 als jüngstes Kind der Familie Weise geborener Vater Hans Herbert, der Mediziner, genau genommen Chirurg, werden wollte und, als er das nicht durfte, Frisör, was er aber auch nicht durfte, da er Metzger werden musste, mit der Begründung seiner Mutter: «Essen müssen die Leute immer, auch im Krieg, zum Frisör gehen nicht.» Ihr Mann war, wie gesagt, im Ersten Weltkrieg gefallen. Nicht gut. Nein. Schrecklich. Aber im Krieg fallen viele. Im Zweiten Weltkrieg fielen auch ihre Söhne Walter, Fritz, Rudel und Edwin. Edwin hat zu Weihnachten 41/42 eine Postkarte aus dem Russland-Feldzug in die Heimat gesendet, die aus geplätteter und getrockneter Birkenrinde bestand. Dies war sein letztes Lebenszeichen. Diese Postkarte aus Birkenrinde war etwas Besonderes. Sie hing in unserem Wohnzimmer in der Sommerleithe, auf dessen Fußboden ausnahmslos Teppiche aus dem dreißig Kilometer entfernten Geburtsort meines Vaters lagen. Einige Jahre später, im Westen, war der Fußboden in unserer Wohnung ausschließlich mit Kibek-Teppichen aus Elmshorn ausgelegt, dem Herkunftsort der Kölln-Haferflocken und zweier Schwestern, die vor dem Krieg von zwei Brüdern meines Vaters geheiratet wurden. Zwei Brüder, zwei Schwestern, zwei Hochzeiten – und Teppiche aus zwei in der ganzen Welt berühmten Ortschaften: Münchenbernsdorf und Elmshorn.

Der Beruf des Vaters meines Vaters war Böttcher – in manchen Gegenden auch Küfer genannt. Er war zwar wichtig für das Herstellen von Fässern, wurde aber Anfang des 20. Jahrhunderts zusätzlich benötigt für die Kanalisation, weil Holzrohre billiger waren als Rohre aus Blei oder Eisen. Das Herstellen dieser hölzernen Wasser- und Abwasserrohre warf wohl gutes Geld ab, gemehrt durch Besitz und Betreiben von Gaststätte, Bauernhof und Fischteichen; selbstgezüchtete Fische wurden auf dem freitäglichen Fischmarkt verkauft, und in einem Eishaus wurden im Winter die aus den zugefrorenen Teichen geschnittenen Eisblöcke eingelagert, um sie im Sommer, sofern nicht zur Kühlung eigener Lebensmittel benötigt, zu verkaufen. Hinzu kamen Weideland, Ackerland, Wald und Jagdrevier, die, konnten sie nicht selber bewirtschaftet werden, verpachtet wurden, zum Beispiel an den Bauern Schindler. So kamen die Eltern meines Vaters zu einigem Wohlstand.

Die Familie fuhr einen Opel P4. Doch damit des Luxus nicht genug: Einmal im Jahr veranstaltete Mutter Prisca Weise im Saal der Gastwirtschaft eine private Modenschau, zu der sie das Modehaus Esch aus Gera anreisen ließ. Prisca, Bürgermeistertochter aus St. Gangloff, war nicht nur eine leidgeprüfte alleinerziehende Mutter von sieben Kindern, sondern auch eine umtriebige und erfolgreiche Geschäftsfrau; eine vermutliche starke Person, die den deutsch-französischen Krieg, zwei Weltkriege, die Weimarer Wirren, Weltwirtschaftskrise und Inflation, die Zeit des Nationalsozialismus und den Sozialismus der DDR miterleben, ertragen und aushalten musste. Ob sie politisch engagiert war und die jeweils herrschenden Systeme im Rahmen ihrer Möglichkeiten als alleinerziehende Mutter und Geschäftsfrau mitgestaltet oder unterlaufen hat, ob sie Mitläuferin oder im inneren oder – eher unwahrscheinlich – offenen Widerstand war, entzieht sich meiner Kenntnis. Altersbedingt hatte sie keine Chance, das Regime der DDR zu überleben. Es existiert von ihr ein Porträt, das ich nicht zu entschlüsseln vermag. Darauf wirkt sie vom Leben gezeichnet, ein wenig verhärmt. Vermutlich bringt das Bild ihre Lebenserfahrung zum Vorschein. Aber wenn man das Bild mit ein wenig liebevollen Augen betrachtet, kann man ein verschmitztes Lächeln entdecken, das so etwas sagen will wie: «Ja, ich habe vieles erlebt – und überlebt.» Schade, dass ich sie nicht kennenlernen konnte.

Im Zuge der Begeisterung für den oder aus Angst vor dem Nationalsozialismus erstellte Walter, der älteste Bruder meines Vaters, einen Stammbaum, der die arische Reinrassigkeit der Weises bis zum Dreißigjährigen Krieg nachweisen konnte. Dokumente, die weiter in die Vergangenheit hätten vordringen können, seien, wie fast alles in diesem Krieg, verbrannt. Mein Vater schien stolz zu sein auf diesen Stammbaum. Aber ob er stolz war, reinrassiger Arier zu sein, oder auf die weit zurückreichende Abstammung oder auf beides, kann ich nicht beurteilen. Ich vermute, er war auf beides stolz. Es ist anzunehmen, dass es in der Familie Weise neben Kommunisten und SPDlern wie Edwin und Erich auch stramme Nazis gab. Gehörte mein Vater zu dieser Fraktion? Er hat es verneint. Auch trug er keine SS-Tätowierung. Aber dass er dem nationalsozialistischen Weltbild samt seiner Heilsversprechen abhold war, halte ich für unwahrscheinlich. Verwunderlich war und bleibt, dass meine Mutter, als sie im Sterben lag und ihre Schmerzen mit Morphium gelindert wurden, im Delirium Andeutungen über eine jüdische Vergangenheit machte.

Mein Vater verachtete uns Kinder, wenn wir krank wurden. Wir mussten Beispiel geben und hatten gesund zu bleiben. Gesundheit war oberste Metzgerkinderpflicht. Doch war dies nicht nur moralischer Appell, sondern auch kaufmännisches Kalkül und Verhaltensvorbild für die Belegschaft des Metzgereibetriebs. Damit im Krankheitsfall der Mitarbeiter – und mit diesem Oberbegriff waren neben den Gesellen selbstredend auch die Putzfrauen und Verkäuferinnen gemeint – der Verlust an Arbeitskraft keinen zu großen Verlust an Geld nach sich ziehe. Krankheit wurde von meinem Vater erst akzeptiert, wenn sie für ihn erkennbare Symptome aufwies. Hohes Fieber, Mumps, geschwollene Mandeln, Knochenbrüche oder ein Fleischermesser, das sich ein Geselle beim Arbeiten durch die Hand gestochen hatte, akzeptierte er als sichere Zeichen für eine wirkliche und keine aus Faulheit oder Bequemlichkeit simulierte oder sonstwie zu vernachlässigende Krankheit. Erst wenn wir mit solchermaßen eindeutigen Symptomen aufwarten konnten, ließ er sich herab, meine Schwester oder mich am Krankenbett zu besuchen.

Manchmal fiel meine Mutter um. Zumindest in der DDR. Aus Mangel an Eisen und Kalzium, hieß es. Wie sie dem Eisenmangel begegnete, weiß ich nicht. Vermutlich mit Fleisch, davon gab es bei uns immer genug, also kann das eigentlich nicht zutreffen, und Spinat auch, immer mit Bratkartoffeln und Spiegeleiern. Der Mangel an Kalzium wurde therapiert mit zerstoßener und zu Pulver zerriebener Eierschale, die in Wasser aufgelöst getrunken wurde. Also: Wieso fiel meine Mutter um? In der DDR. Im Westen nie. Vielleicht war dies die weibliche Antwort auf das Asthma meines Vaters.

War mein Vater krank, was selten geschah – ausgenommen die nächtlichen Asthma-Attacken –, wurden seine Krankheiten stets von Anfällen ausgeprägter Wehleidigkeit begleitet. Auch in anderen Angelegenheiten des täglichen Lebens war mein Vater eine durchaus gespaltene Person. Gern trank er Wasser aus Schnapsgläsern, während er anderen Schnaps einfüllte oder einfüllen ließ; gern war er charmant zu Frauen, während er zu seiner eigenen Frau gehässig sein konnte, bis sie weinte, beim verregneten Sonntagsspaziergang den Schirm mit dem schönen Blumenmuster zu Boden donnerte oder für ein paar Tage nach Niederlahnstein zu Onkel Erich und Tante Irma fuhr.

Eine mögliche Scheidung der Eltern war im Westen des Öfteren Gesprächsstoff vor dem Einschlafen zwischen meiner Schwester und mir, solange wir uns ein Kinderzimmer teilten. Einmal – so meine ich mich zu erinnern und bin mir fast sicher, dass es so war, aber es fällt mir schwer, es auszusprechen; ich möchte es nicht aussprechen und kann es nur sagen, indem ich es verschweige – erhob mein Vater, und noch dazu am Heiligen Abend … Eine dunkle Erinnerung. Gut und tief verdrängt. Aber doch nicht ganz. Ein Schnitt in meine Seele. Und aus der Finsternis der Verdrängung, nein, nicht aufleuchtend, sondern Wellen schwarzen Lichts aussendend …, sodass, als ich später eine Sau abstach, es mein Vater war, der vor mir lag, und ich ihm die scharfe Klinge des eigens zum Schlachten, zum Stechen angefertigten Messers von schräg unterhalb des Halses gekonnt in die Brust schob in Richtung des Herzens, das Messer herauszog, sein Blut heraussprudelte und ich ihn mir zu Füßen liegend verenden sah.

Von diesem Vatermord hatte er eine Vorahnung – spätestens, als er mich das erste Mal zum Schweineschlachten auf den Schlachthof mitnahm. Er wusste, hätte ich einmal das erste Schwein geschlachtet, würde ich viele Schweine töten müssen. Er wusste, dass, wer einmal getötet hat, dies immer wieder tun wird – nicht, weil er will, nein, weil er muss –, und dass die Schwelle zwischen Tier und Mensch eine leicht zu überschreitende ist, sobald die Angst vor dem Töten nur ein einziges Mal überwunden ist. Er wusste, dass ich, gefangen im Wiederholungszwang des Tötens, ihn anstelle der Sau vor mir liegen sähe – nur wusste er nicht, wann genau das geschehen würde, und deswegen beobachtete er mich genau, wenn ich an der Reihe war zu schlachten. Wohingegen er, der Vaterlose, seinen Vater nie töten konnte. Er kannte noch nicht einmal ein Bild von ihm, das er beim Vorgang des Schlachtens hätte imaginieren können: Ein Foto seines Vaters ist nie aufgetaucht.

Schlug er mich deshalb – gelegentlich, das letzte Mal, als ich achtzehn war? Aus Gründen seiner angestauten Wut über den Vatermord, den er, der Vaterlose, nicht begehen konnte, wohl aber ich an ihm? Und noch etwas, außer seinem eigenen Charakter, der ihn in Not zu Jähzorn-Ausbrüchen trieb, kam hinzu: Ich. Wie ich war. Wofür ich stand. Mit meiner linken Gesinnung, die alle kriegsgeschädigten Tätersoldaten mit der ihnen eigenen Aggressivität bekämpften, weil sie spürten, dass ihnen nach verlorenem Krieg und Wiederaufbau erneut die Felle wegschwammen …

Hatte er, der die Maxime ausgab, in der eigenen Familie müsse man sich stets alles erzählen und anvertrauen, diesen kategorischen Imperativ nur aufgestellt, um alles von uns zu wissen, von sich selbst aber möglichst wenig preiszugeben – nur das, was seine innere Zensur passieren durfte und für ihn von Vorteil war? Hat ausgerechnet er versäumt zu erfahren, wann ich, sein Sohn, ihn das erste Mal getötet hatte? Ich habe es ihm nie gesagt. Er wusste, dass es geschehen ist. Nur nicht, wann. Und wie oft seitdem.