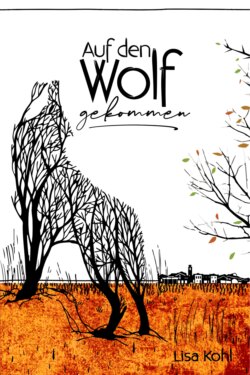

Читать книгу Auf den Wolf gekommen - Lisa Kohl - Страница 6

Ich will Ihnen ja helfen, wenn Sie mich lassen

ОглавлениеZu Mühlenbach zählten knappe fünftausend Einwohner, die sich allerdings auf ein etwas größeres und mehrere kleine, ehemals eigenständige Dörfer verteilten, die sich um den südlichen Saum des Winterswaldes herumgruppierten und oft nur über, in engen Kurven gewundene Straßen erreichbar waren. Der einzige größere Lebensmittelladen befand sich direkt neben dem Rathaus am Marktplatz. Es gab einen Waldkindergarten ganz in der Nähe von Bauer Brandts Hof und eine, etwas abseits gelegene, Grundschule. Weiterführende Schulen gab es keine, dafür Busse, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen die fünfundvierzigminütige Fahrt in die nächstgrößere Stadt Wettringen antraten, die zwar auch nicht sonderlich groß war, aber einiges von dem besaß, was Mühlenbach fehlte.

Wettringen war eine unbekannte deutsche Durchschnittsstadt und über Mühlenbach hatte nie und hätte wahrscheinlich auch niemals jemand ein Wort verloren, wenn der Wolf nicht gewesen wäre. Die gelegentlichen Wanderer hatte es schon immer gegeben, die die gut ausgeschilderten Wege im Winterswald schätzten und im Sommer kamen ganze Scharen von Besuchern, die an den großen Badesee am Waldrand pilgerten oder die verfallene Burgruine besichtigen wollten. Der Winterswald selbst war in der weiteren Umgebung und sogar über Bundeslandgrenzen hinaus bekannt, aber die Orte, die man auf dem Weg dorthin passierte, blieben in den Köpfen der Menschen nicht hängen. Alle sahen für fremde Augen irgendwie gleich aus. Deshalb konnte sich auch niemand erinnern je von Mühlenbach gehört zu haben. Bis jetzt. Denn jetzt waren sie auf den Wolf gekommen.

Daniel Waltherscheid fand es ganz erstaunlich, dass plötzlich aller Augen auf sie gerichtet waren, und dass nur, wegen eines einzigen, unscharfen Fotos. Seit Tagen klingelte sein Telefon beinahe ununterbrochen und immer waren andere Menschen am Apparat. Journalisten, Reporter, Naturschutzverbände, Jagdverbände, übergeordnete Behörden und vor allem – sie machten mit Abstand den größten Anteil der unerwünschten Anrufe aus – besorgte Bürger. Die ganze Geschichte wuchs Daniel zusehends über den Kopf und sein Vater, der amtierende Bürgermeister, war ihm auch keine große Hilfe. Der nickte immer nur grimmig und sagte: „Wir schaffen das schon.“, nur dazu, wie sie das eigentlich schaffen sollten, hatte er noch keine Idee geäußert.

Der Wolf hatte sich wirklich den denkbar schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, um vor die Linse zu hüpfen, fand Daniel. Hätte er nicht wenigstens noch drei Wochen warten können, bis der ganze Spuk um die Kommunalwahl endlich vorbei war und er hoffentlich wieder in der Lage wäre, einen klaren Gedanken zu fassen?

Er saß im zweiten Stock des Mühlenbacher Rats- und Gemeindehauses im Büro seines Vaters, umklammerte eine Tasse mit längst kalt gewordenem Kaffee und starrte auf die Zeitung von heute, die vor ihm auf dem Schreibtisch lag, bis die Buchstaben vor seinen Augen zu einem grauen Brei verschwammen. Das Telefon klingelte in seinem Rücken, aber er überhörte es großzügig, weil er einfach keine Kraft mehr hatte, um sich zum gefühlt hundertsten Mal die gleichen Fragen, gestellt in hysterischem Tonfall, gefolgt von unsinnigen, bis ins kleinste Detail ausgemalte Schreckensszenarien, anzuhören.

„Das sind deine Bürger, mein Sohn!“, hatte sein Vater ihn gestern streng zurechtgewiesen, als er es gewagt hatte, sich zu beklagen. „Deine Wähler! Sie erwarten von dir, dass du ihnen zuhörst, dass du ein offenes Ohr für ihre Probleme hast. Das ist dein Job!“

Strenggenommen, hatte Daniel gedacht, auch wenn er nicht gewagt hätte, es auszusprechen, strenggenommen ist es immer noch dein Job.

Schließlich war Daniel noch nicht der Bürgermeister von Mühlenbach. Das würde er frühestens in drei Wochen sein. Bis dahin war Hermann Waltherscheid de facto im Amt. Allerdings ließ er Daniel jetzt schon seit Wochen die meiste Arbeit machen, aus – wie er es nannte – wahlkampftechnischen Gründen.

Wahlkampf! Das war doch lächerlich. Daniels einziger Herausforderer war Robert Engel, der mit seinen fünfzig Jahren zwar gut zwei Jahrzehnte älter und damit auch erfahrener war als Daniel, der aber – und das war der ganz entscheidende Punkt – eben nicht Waltherscheid mit Nachnamen hieß.

Hermann Waltherscheid war aus dem Mühlenbacher Alltag kaum wegzudenken. Schon als Jugendlicher hatte er sich engagiert, war, wie man gern sagte, mit der Gemeinde mitgewachsen und kannte wahrscheinlich jede einzelne Seele in jedem noch so versprengten Ortsteil mit Namen. Es galt als ausgeschlossen, vollkommen undenkbar, dass sein Sohn nicht gewählt werden würde. Zumindest bisher. Robert Engel war ein entschlossener Herausforderer und scheute keine Mühen (und vor allem auch keine Mittel) um die Ära Waltherscheid in Mühlenbach zu beenden. Statt einer, wie sein Vater es ihm versprochen hatte, unkomplizierten Stabsübergabe, sah Daniel sich in einem anstrengenden Wahlkampf gefangen, geprägt von anklagenden Zeitungsartikeln und samstäglichen Kampfreden auf dem Mühlenbacher Marktplatz.

Und jetzt auch noch das.

Der Wolf brachte alles durcheinander.

Am Montag waren sie in Daniels Sprechstunde, die, um genau zu sein, immer noch die Sprechstunde seines Vaters war, hinein marschiert. Normalerweise verbrachte Daniel diese Zeiten immer mit viel Kaffee, ein bisschen Kuchen und Geplauder über dieses oder jenes Projekt. Den neuen Sandkasten für den Kindergarten, Standgenehmigungen für den Wochenmarkt oder die Vorbereitungen für das Winterfest im Winterswald, das jedes Jahr im Januar rund um die alte Burgruine herum stattfand. Doch vergangenen Montag war ganz und gar nicht gut Kuchen essen gewesen.

Norbert Brandt, Gerda Müller und Wolfgang Kiebeler (Daniels ehemaliger Deutschlehrer, dessen eiskalter Blick ihm heute noch einen Schauder über den Rücken jagte) hatten sich in das kleine Büro gedrängt, ihm das in schlechter Qualität ausgedruckte Foto auf den Schreibtisch geknallt und ihn gefragt, was er denn nun zu tun gedenke. Natürlich hätte Daniel sich für seine Reaktion heute selbst ohrfeigen können, aber was hätte er denn sagen sollen? Sie hatten ihn doch vollkommen überrumpelt. Einen feigen Hinterhalt nannte man sowas! Im Grunde hatten sie ihm doch keine Wahl gelassen, indem sie ihn so in die Ecke gedrängt hatten.

„Was soll ich da jetzt machen?“, hatte er gefragt. „Dann ist das eben jetzt so.“

Herausgestürmt waren sie, begleitet von Schimpftiraden und Drohungen. Die Quittung hatte er jetzt auf dem Tisch. Und nicht nur auf seinem eigenen. Schwarz auf weiß in der Tageszeitung.

Norbert Brandt war für seine Leserbriefe in der ganzen Gemeinde so bekannt, dass das Regionalblatt ihn eigentlich längst in die Gehaltszahlung hätte miteinbeziehen müssen. Seine schallenden, spuckenden, schäumenden Kommentare hatten in ihrer Gesamtheit wahrscheinlich mehr Anschläge, als der eine oder andere festangestellte Reporter im Jahr zustande brachte. Es gab wenige Personen, die ihr Fett noch nicht wegbekommen hatten, wenige, die noch nicht vom Brandtsturm niedergefegt worden waren, manchmal grundlos, manchmal auch mit Grund, aber immer und stets in rhetorisch gnadenloser Weise. Auch Hermann Waltherscheid war in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal Zielscheibe von Norbert Brandts Kritik geworden, aber noch nie hatte sich der Landwirt dem Bürgermeister gegenüber derart im Ton vergriffen wie jetzt.

Fast noch schlimmer aber war der nur wenige Sätze umfassende Kommentar von Wolfgang Kiebeler, auf Seite 3. Kiebeler trank gerüchteweise schon seit vierzig Jahren jeden Morgen zum Schinken-Ei-Brot ein Schlückchen Korn, war leidenschaftlicher Jäger und hatte eine sadistische Freude an vor Angst zitternden Kindern – Gründe genug, warum ihm kein Schüler gerne in die Quere gekommen war. Mittlerweile war er Pensionär, was ihn ganz und gar nicht ausgeglichener gemacht hatte, eher im Gegenteil. Täglich pilgerte er in den Waldläufer auf ein zweites Gläschen Korn bevor er mit der Flinte und seinem furchteinflößenden Kampfhund Cortés in den Wald abzog.

Es sei doch kaum zu glauben, schrieb er, wie selbstgefällig und ignorant das Papasöhnchen in dem überdimensionierten Ledersessel residiere. Statt sich darum zu kümmern, wie man das Wolfsproblem schnell und kostengünstig lösen könne, habe man im Rathaus offenbar beschlossen, die Verantwortung für die Situation schlicht nicht wahrzunehmen.

Die Worte erinnerten Daniel an die kurzen mit Rotstift geschriebenen Texte, die Kiebeler unter seinen Deutscharbeiten hinterlassen hatte, um Daniels offensichtliches Unvermögen, selbst einfachste Textaufgaben zu begreifen, anzuprangern. Er bekam heute noch ein flaues Gefühl im Magen, wenn er mit rotem Tintenroller geschriebene Wörter auf liniertem Papier las.

Die Bürotür wurde unsanft aufgestoßen und riss Daniel aus seinen Überlegungen. Rasch schlug er die Zeitung zu und drehte sich in seinem Ledersessel (der eine absolut vertretbare Größe hatte!) herum. Hermann Waltherscheid kam mit zwei Tassen Kaffee in der Hand und Esther im Schlepptau hinein. Esther, die neue Sekretärin seines Vaters, die zwar sehr nett, aber nicht besonders helle war, balancierte drei Stücke Schwarzwälderkirsch auf den uralten Tellern mit dem fast ganz verblassten Blümchenmuster, und stellte sie auf dem kleinen Glastischchen in der Besucherecke ab.

Daniels Vater ließ sich in den Besuchersessel fallen und ächzte dabei laut und ausgiebig. Das machte er gerne. Er behauptete immer, es müsse gesund sein, laut und ausgiebig zu ächzen, weil er sich danach immer ganz frei und entspannt fühle. Daniel konnte sich tatsächlich vorstellen, dass da was dran war, allerdings hatte das väterliche Ächzen bei ihm selbst genau den gegenteiligen Effekt.

„Den Zucker noch Esther?“, forderte Hermann Waltherscheid ungeduldig.

„Auch Milch?“

„Nein, keine Milch. Nie Milch! Wir haben gar keine Milch.“

„Doch! Ich habe gestern extra welche gekauft.“, sagte Esther stolz und Daniel konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, während sein Vater ein zweites Mal ächzte und Esther aus dem Zimmer scheuchte.

Als sie weg war griff Hermann nach einem der drei Kuchenteller und stach mit der Gabel großzügig die Spitze des Tortenstücks ab, um sie zu verspeisen. Hermann liebte alles, was süß war, ganz egal ob Schokolade, Weingummis, Pudding, Karamellbonbons oder süße Getränke, aber am allerliebsten hatte er Torten mit Buttercreme oder Sahnefüllung und sein absoluter Favorit war die Schwarzwälderkirschtorte, höchstpersönlich gebacken von Frau Kamp aus der Bäckerei Brezel. Seine Vorlieben sah man ihm allerdings auch an: Er war, obwohl ein hochgewachsener Mann, unglaublich dick, was ihn in Kombination mit seinem überdimensionierten Schnauzbart und den fleischigen, meistens geröteten Ohren zu einer unvergesslichen Erscheinung machte. Daniel aß fast nie Kuchen oder Süßigkeiten, vielleicht auch, weil er sich insgeheim davor fürchtete, seinem Vater eines Tages ähnlich zu sehen. Noch war er mit seinem schlanken Körper und dem glattrasierten Gesicht weit davon entfernt, obwohl er schon das Gefühl hatte, dass seine Ohrläppchen in den letzten Jahren dicker geworden waren.

„Komm Junge, nimm dir Kuchen“, forderte Hermann mit vollem Mund. „Wir müssen uns stärken, bevor wir gleich den Berater empfangen.“

„Ich will jetzt nicht“, lehnte Daniel ab. Er hätte sowieso nichts herunterbekommen. Nach der Lektüre der Morgenzeitung hatte er ein richtiges Loch im Bauch. Ein Loch, das keine Schwarzwälderkirschtorte würde füllen können, ganz egal wie lecker sie sein mochte.

„Er kommt um zwölf“, fuhr Hermann fort. „Ich bin mal gespannt, was er zu sagen hat. Hoffentlich können wir diesen Spuk bald hinter uns lassen und uns wieder auf die Wahl konzentrieren. Mir gefällt nicht, wie sich die Stimmung entwickelt, Daniel, irgendwas liegt in der Luft. Wie der Engel vorhin mit mir geredet hat, der führt was im Schilde.“

„Bist du etwa nervös, Papa?“

„Ach Papperlapapp“ Hermann versuchte das Stirnrunzeln seines Sohnes mit einer entschiedenen Handbewegung wegzuwischen. Er machte sich schon Sorgen, aber er würde einen Teufel tun und das seinem Sohn auf die Nase binden, der ohnehin schon seit Wochen käseweiß im Gesicht war und jedes Mal Schweißperlen auf der Stirn bekam, wenn er eine Rede halten sollte. In stillen Momenten fragte sich Hermann, ob sein Sohn überhaupt aus dem gleichen Holz geschnitzt war, wie er selbst, aber der Zeitpunkt, um das zuzugeben war längst verstrichen. Der Zug abgefahren. Die Alternative wäre gewesen, Robert Engel, das Feld zu überlassen, dem arroganten, selbstgefälligen und opportunistischen Schnösel. Nein, in dessen Hände durften die Geschicke Mühlenbachs ganz sicher nicht gelegt werden, das würde Hermann schon zu verhindern wissen. Und wenn er den verdammten Wolf auf ihn hetzen musste.

Um Punkt zwölf Uhr klopfte es an der geschlossenen Bürotür. In der Zwischenzeit hatte Hermann zwei der drei Tortenstücke allein verspeist und das dritte Esther zum Kühlstellen wieder mitgegeben. Esther hatte wiederum eine Thermoskanne mit frischem Kaffee und die Zuckerdose ins Zimmer gebracht, dazu ein kleines Glasschälchen mit Spritzgebäck. Daniel hatte ein bisschen daran herumgeknabbert und weitere zweieinhalb Tassen Kaffee getrunken, die ihn vollkommen hibbelig gemacht hatten. Als es klopfte, sprang er so schnell auf, dass ihm ganz schwindelig wurde.

Er eilte zur Tür, öffnete sie und hatte schon eine halbe Begrüßung ausgesprochen, als er verwirrt innehielt. Vor ihm stand eine kleine Frau in einem weinroten Wollmantel, die ungefähr in seinem Alter sein musste. Sie hatte halblanges hellbraunes Haar, Sommersprossen auf der Nase und fröhliche grüne Augen, die belustigt funkelten, als Daniel den Blick senkte.

„Willkommen, Herr Doktor Nowak!“, sagte Hermann Waltherscheid laut. Er hatte die junge Frau nicht gesehen, da er hinter der Tür gesessen hatte, hinter der er nun hervorkam, um die missglückte Begrüßung seines Sohnes zu retten. Als er sie nun im Türrahmen erblickte, erstarrte er ebenso wie Daniel zuvor, der sich mittlerweile aber wieder gefangen hatte und die Frau mit einer Geste hereinbat.

„Guten Tag“, sagte Lina, trat in das stickige, kleine Büro und nickte höflich, nach wie vor mit belustigt blitzenden Augen.

„Frau…ähm…Frau Doktor Nowak?“, fragte Hermann zweifelnd.

„Doktor Abelina Nowak, ja. Guten Tag, die Herren“, wiederholte Lina ihre Begrüßung und streckte Hermann die Hand entgegen, der sie nach kurzem Zögern auch ergriff. Na, das konnte ja heiter werden, dachte sie im Stillen, während sie abwartete, dass die beiden Männer sich mit dem Gedanken anfreundeten, dass sie eine Frau war. Ein Umstand mit dem sie offensichtlich nicht gerechnet hatten.

Ein bisschen war dieses Missverständnis wohl auch Linas eigene Schuld, zumal es nicht zum ersten Mal geschah. Sie verabscheute ihren Vornamen so sehr, dass sie ihn meistens mit einem schlichten A. abkürzte. In Verbindung mit ihrem Doktortitel hatte das in der Vergangenheit schon häufiger zu den absurdesten Verwechslungen geführt. Einmal war sogar ein Taxifahrer, der sie zu einem Tagungshotel gefahren hatte und so nett gewesen war, ihre Koffer bis in die Lobby zu tragen, für sie gehalten worden.

„Kommen Sie doch herein, nehmen Sie Platz, Frau…äh…Doktor.“

„Frau Nowak reicht vollkommen aus“, sagte sie und setzte sich in einen schwarzen Sessel in der Zimmerecke, dessen Sitzfläche schon ziemlich angewärmt war. Überhaupt war es in dem quadratischen Raum unerträglich warm und es roch nach kaltem Kaffee und Staub. Lina stellte ihre Tasche neben sich auf die Erde, faltete die Hände im Schoß und betrachtete ihre beiden Gesprächspartner, die ein wenig hilflos im Raum standen, genauer. Der ältere Herr war sicherlich der Bürgermeister, der mit Professor Weiher telefoniert hatte, der jüngere war wohl so etwas wie ein Sekretär oder ein enger Mitarbeiter. Er hatte einen leicht weggetretenen Gesichtsausdruck, so als wäre er nicht richtig wach und seine Stirn war ziemlich zerfurcht, obwohl er dem Rest seines Aussehens nach zu urteilen noch keine dreißig Jahre alt war. Der junge Mann beugte sich vor, um ihr umständlich eine Tasse Kaffee einzuschenken, die er mit zitternden Händen vor ihr abstellte.

„Haben Sie zufällig auch Milch da?“, fragte Lina, die schwarzen Kaffee nicht ausstehen konnte.

Plötzlich grinste der junge Mann aus unerfindlichen Gründen. Er nickte und sagte, er würde ihr die Milch rasch aus dem Nebenzimmer holen. Nachdem er verschwunden war, setzte sich der Bürgermeister Lina gegenüber hin und fixierte sie mit kritischem Blick. Wie war noch gleich sein Name gewesen? Winterscheid?

„Sie sind also der … die Wolfsexpertin?“

„Ja, die bin ich“, antwortete Lina, mangels alternativer Berufsbezeichnung.

„Nun, dann erzählen Sie doch mal, wie man in unserem Fall so vorgeht. Fängt man das Tier ein, oder wird es geschossen? Und wie schnell kann das ganze über die Bühne gehen? Wir sind ein wenig unter Zeitdruck, wenn Sie verstehen.“

„Ich verstehe nicht, muss ich sagen“ Lina stellte ihre Tasse ab, die sie ohnehin nur alibimäßig in der Hand hielt. Nichts und niemand würde sie dazu bringen, schwarzen Kaffee zu trinken.

„Was genau haben Sie denn von dem was ich gesagt habe, nicht verstanden, Frau Nowak?“, fragte der Bürgermeister überdeutlich, jede einzelne Silbe betonend.

„Ich habe nicht verstanden, wie Sie darauf kommen, dass es in Frage käme den betroffenen Wolf umzusiedeln oder gar zu erschießen.“

„Alles andere kommt für mich überhaupt nicht in Frage! Meine Bürger machen sich Sorgen um ihre Sicherheit. Das Tier wurde direkt neben einer Schafsweide fotografiert! Stellen Sie sich vor, er hätte die Schafe gerissen. Das Tier stellt eine wirtschaftliche Bedrohung unserer Landwirte dar.“

„Das ist richtig und genau da werden wir auch ansetzen“

„Ja! Mit der Flinte!

Daniel hatte sich die Milch für Frau Doktor Nowak im Nachbarbüro leihen müssen, weil die gute Esther, nach der genervten Reaktion ihres Vorgesetzten, beschlossen hatte, die von ihr Gekaufte in den Ausguss zu schütten. Als er mit dem Kännchen in der Hand zurück in das Büro kam, befand sich Frau Nowak gerade mitten in einem Monolog. Sein Vater hingegen schien ganz damit beschäftigt, dunkelrot anzulaufen.

„…Ihre Aufgabe, die Menschen aufzuklären, auch über die Rechtslage. Ich werde Ihnen dabei helfen und erkläre mich gerne bereit, Fragen aller Art zu beantworten. In der Vergangenheit haben wir in verschiedenen Städten Vortragsabende und Diskussionsrunden abgehalten, zu denen jeder kommen konnte, um sich zu informieren und Bedenken zu äußern. Ich schlage vor, so etwas hier ebenfalls ins Leben zu rufen. Natürlich müssen die Landwirte extra betreut werden und brauchen so schnell wie möglich Informationen über die Zuschüsse, die sie bekommen können, um ihre Zäune wolfssicher zu machen. In Niedersachsen haben wir in einem Ort eine große Aktion daraus gemacht, mit vielen freiwilligen Helfern, die für ein bisschen Suppe und Brot geholfen haben, die neuen Zaunanlagen aufzustellen. Wichtig ist nur, dass Sie als Bürgermeister mit gutem Beispiel vorangehen und den Wolf nicht als Problem oder als Bedrohung darstellen. Die Kommunikation muss stimmen, das ist das Entscheidende.“

Es war überraschend, fand Daniel, der während der letzten Worte der Wolfsberaterin eifrig genickt hatte, welches rhetorische Talent in der kleinen Frau schlummerte. Ihr kleiner Vortrag klang zwar etwas auswendig gelernt, trotzdem war die Leidenschaft und Überzeugung dahinter deutlich spürbar. Daniel hätte einiges dafür gegeben, so gut reden zu können.

Ein nicht gerade sanfter Faustschlag seines Vaters gegen den Oberarm, brachte ihn dazu, mit dem Nicken aufzuhören. Hermanns Gesicht war mittlerweile kirschrot.

„Ich habe das recherchiert“, sagte er viel zu laut. „Es werden Wölfe – wie heißt das? – sie werden letal…sie werden abgeschossen, wenn sie Menschen zu nahekommen.“

„Ein einziger Wolf ist bisher im behördlichen Auftrag letal entnommen worden und dafür musste die betreffende Behörde erhebliche Kritik einstecken. Dieser Wolf hatte sich mehrmals Menschen bis auf wenige Meter genähert und sogar einen angeleinten Hund angegriffen. Dennoch hätten vor einer Tötung erst Verbrämungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, da ist man sich mittlerweile einig. Sie sollten sich keine Hoffnungen machen, dass die Behörde bei ihrem Wolf einem Abschuss zustimmt.“

„Das ist nicht mein Wolf!“, bellte der Bürgermeister und Lina seufzte innerlich auf.

„Wenn Ihr Wolf nicht durch vollkommenen Zufall an der Wildkamera vorbeigelaufen wäre, wüssten Sie vermutlich noch gar nicht von seiner Existenz. Womöglich lebt er schon viel länger in Ihrem Wald und Sie haben es nicht mal bemerkt. Vielleicht werden Sie ihn nie wiedersehen, vielleicht wird er weiterziehen, oder sich ausschließlich von Rehwild und Hasen ernähren und sich nicht mehr in die Nähe der Schafweide trauen. Der Winterswald ist riesengroß. Groß genug für ein paar Wölfe, jedenfalls.“

„Ein paar Wölfe?“, rief der Bürgermeister entsetzt.

Lina seufzte innerlich. Mühlenbach und den Wolf zusammenzubringen schien eine verdammt harte Nuss zu werden.

„Wölfe leben in Familienverbänden, sie bleiben nicht gerne allein.“

„Das geht so nicht! Irgendeine Möglichkeit muss es geben, wie wir das Vieh wieder loswerden. Ich mache mich kundig! Wenn Sie uns nicht helfen wollen, dann tut es mir leid, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben!“

„Ich will Ihnen ja helfen, wenn Sie mich lassen“, erwiderte Lina.

„Pah!“, rutschte es dem Herrn Bürgermeister wenig eloquent heraus.

„Papa!“