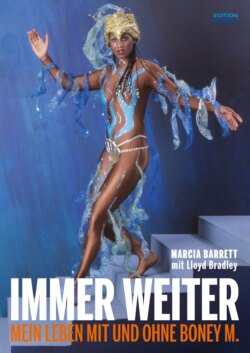

Читать книгу Immer weiter - Lloyd Bradley - Страница 12

ОглавлениеDas Wichtigste, an das ich mich in dieser Frühphase gewöhnen musste, war, dass der Erfolg von Boney M. zu 100 Prozent auf Teamwork basierte. Der einzige Grund, warum die Gruppe überhaupt so erfolgreich hatte werden können, bestand darin, dass wir alle eine Rolle dabei spielten. Obwohl die Presse es oft aufbauschen wollte, dass nicht alle sangen, hatte das eigentlich keine große Bedeutung, weil die Öffentlichkeit keinen Bedarf darin sah, diese Angelegenheit übermäßig zu analysieren. Liz und ich sangen. Maizie nicht. Bobby tanzte. So funktionierten Boney M. augenscheinlich und die Leute liebten uns. In den Augen unserer Fans ging es schlicht und ergreifend um die Gruppe an sich, die zu jedem Zeitpunkt größer als die Summe ihrer Einzelteile war. Obwohl ich alles damals sehr genoss, hatte es seine Zeit gebraucht, mich an diese Gruppenmentalität zu gewöhnen, weil ich zuvor immer eigenständig agiert hatte, eigentlich seit meiner Kindheit und dann natürlich auch als Solokünstlerin. In der Tat begriff ich mich anfangs mehr als Soloperformerin innerhalb eines Gruppengefüges. Doch schon bald gewöhnte ich mich an alles und akzeptierte die damit verbundenen Opfer – auch wenn ich dafür manchmal stillhalten musste, was mir sehr schwerfiel.

Diese Denkweise brachte mit sich, dass die frühen Boney M. sogar noch weiter von der Außenwelt abgeschottet wurden, da die Gruppe für uns an erster Stelle stand und uns das sowohl mental als auch physisch isolierte. Die von mir bereits angesprochene Boney-M-Blase war also eine sehr reale Angelegenheit. Anfangs war das wohl zu meinem Besten, da Boney M. für mich eine absolut unvergleichliche Sachlage repräsentierte: Ich fand mich mit drei völlig Fremden in derselben Situation wieder, in der wir praktisch jeden Tag 24 Stunden auf sehr engem Raum verbrachten. Außerdem gingen wir noch so gut wie jeden Abend als Einheit auf die Bühne. Ohne irgendeine Verbindung zueinander, hätten wir auf der Bühne wohl an unterschiedlichen Strängen gezogen. Davon hätte aber natürlich niemand profitiert. Weder wir noch die Fans. Am wichtigsten aber war, dass wir eine gute Zeit miteinander hatten.

Sobald wir das erste Abtasten hinter uns hatten, verbrachten wir ein paar herrliche Tage auf Tour. Sehr bald schon, als sich die Hits zu häufen begannen, konnten wir erkennen, dass das, was Liz und ich zunächst als „dieses Boney-M.-Dingens“ bezeichnet hatten, sich etablierte, weshalb es keinen Grund für übertriebenen Zynismus gab. Je glücklicher wir uns fühlten und uns ganz in den Dienst dieser Sache stellten, desto entspannter fühlten wir uns in der Gegenwart der anderen. Wir waren alle zu der Erkenntnis gelangt, dass keiner von uns ausbrechen konnte, weshalb wir die ganze Angelegenheit auch ein wenig genießen sollten.

In der Limousine oder im Flugzeug trieben wir unsere Scherze und lachten über die kleinen Dinge, die uns auf Tour auffielen und die ihr Eigenleben entwickeln konnten. Auf Tour muss man oft herumsitzen und warten, sodass eigentlich alle Gruppen einen eigenen Humor entwickeln. Ohne ihn würde man nämlich den Verstand verlieren. Wir aßen zusammen in Restaurants und genossen es, dass mit unserem zunehmenden Erfolg das Servicepersonal immer aufmerksamer wurde und mehr und mehr Leute uns erkannten. Wir ließen uns das nicht zu Kopf steigen – zumindest ich nicht! –, aber wir fanden es natürlich großartig, da wir schließlich sehr hart für diese Art der Anerkennung gekämpft hatten. Wir dachten uns: „Wir haben uns das verdient, also lasst es uns zusammen genießen!“ In den Hotels lief es auch nicht anders: Wir hingen in den Zimmern von einem von uns ab und saßen nach den Shows oft noch zu viert beisammen und genehmigten uns ein paar Drinks, tauschten Anekdoten aus, verglichen unsere Notizen – und hatten einen Mordsspaß dabei. Zu vorgerückter Stunde hieß es dann: „Gute Nacht und bis Morgen.“ Und am nächsten Morgen ging alles wieder von vorne los.

Alles war neu und aufregend für uns. Unsere gemeinsamen Runden konnten eine wunderschöne Sache sein, aber so wie unsere Aufgaben zunahmen, nahm natürlich auch der Druck auf uns zu. Deshalb schienen diese Zusammenkünfte auch immer seltener zu werden. Wir mussten immer öfter zu Anlässen erscheinen und immer mehr Leute treffen, sowohl vor als auch nach den Gigs, was zur Folge hatte, dass uns nicht mehr so viel Zeit blieb, um uns untereinander auszutauschen. Wenn wir nach der Show bei einem Dinner aufkreuzen sollten, auf Einladung der Plattenfirma oder so, kamen wir erst spät zurück ins Hotel. Da wollte ich dann nicht mehr wach bleiben, weil ich am nächsten Tag sicher nicht mehr gut ausgesehen hätte. Stattdessen wünschte ich allen noch eine gute Nacht und begab mich zu Bett. Je mehr wir zu tun hatten, desto mehr benötigte jeder seinen Freiraum. Ich freute mich jedenfalls immer darauf, meine Zeit allein verbringen zu können. Zu Beginn war es aber toll, so kameradschaftlich miteinander verbunden zu sein, während uns gleichzeitig große Sprünge in diesem Business glückten.

Die Verbindung zwischen uns war immer dann am stärksten, wenn wir alle gemeinsam auf der Bühne standen – vor einem randvoll mit Boney-M-Fans gefüllten Haus. Wenn wir vor dem Konzert eintrafen, gingen wir normalerweise direkt in unsere Garderoben – Bobby hatte seine eigene und wir Mädels teilten uns eine –, um uns dort auf die Show vorzubereiten. Jeder von uns hatte seine eigenen Routinehandlungen, um sich zu fokussieren. Obwohl wir alle gemeinsam in der Boney-M-Blase steckten, zogen sich alle in ihren individuellen Bereich zurück. Wir standen also nicht wie Schwestern vor dem Spiegel und teilten unser Make-up. Eigentlich waren es auch eher Rituale als bloß Routinen, die uns halfen, jede neue Garderobe so vertraut wie möglich erscheinen zu lassen. Ich wurde vor unseren Shows nie nervös. Das ist auch noch heute so. Ich bekam nie Herzflattern – warum auch? Von Anfang an konnte ich es kaum erwarten, auf die Bühne zu gehen, um zu performen. Das war schließlich das, worum es hier ging. Während wir uns also vorbereiteten, empfand ich nie etwas anderes als Vorfreude.

Unsere Outfits wurden uns herausgelegt oder hingen an einer Stange. Wir verzichteten schon sehr früh auf Kostümwechsel, weil wir nicht den Draht zum Publikum verlieren wollten – stattdessen machten wir lieber weiter, lieferten eine Punktlandung und behaupteten dann unsere Position. In der Garderobe versuchte ich, die Ankleide- und die Schminkphase zeitlich so miteinander abzustimmen, dass anschließend so wenig Zeit wie möglich bis zu unserem Auftritt blieb. Wir alle kümmerten uns um unsere eigenen Angelegenheiten, schlüpften in unsere Kostüme und vermieden dabei Gespräche. Somit war es am besten, so schnell wie möglich auf die Bühne zu gehen. Dann holte uns jemand ab, um uns zur Bühne zu führen, was wahrscheinlich der wichtigste Job des Abends war. Ein paar der älteren Theater glichen Labyrinthen, bei denen sich die engen Korridore in alle Richtungen verästelten. Daneben gab es riesige Arenen, in denen es einem so vorkam, als würde sich der Weg zur Bühne über mehrere Kilometer erstrecken. In vielen Fällen hätte man sich leicht zwischen Garderobe und Bühne verlaufen können. Womöglich wäre man irgendwann auf dem Parkplatz gelandet.

Wenn wir uns der Bühne näherten, konnten wir bereits die Band oder das Playback hören, während jemand uns ankündigte. Dann war es auch schon um uns geschehen! Sobald wir die Bühne betraten, machte sich ein Gemeinschaftsgefühl breit. Wir waren alle miteinander vereint. Hier waren wir: Boney M.! Von den allerersten Konzerten an blieb das stets gleich. Im Laufe der Zeit hatten wir unsere Differenzen, aber wenn wir auf die Bühne stürmten, begleitet von unserer Band, dem Black Beauty Circus samt Bläsern und stampfendem Rhythmus, waren wir bereits voll bei der Sache. Ich warf den anderen noch einen Blick zu und wusste, dass alle Meinungsverschiedenheiten vergessen waren.

Das Publikum trug zur Show ebenso viel bei wie jeder von uns auf der Bühne: Sobald die Fans uns erblickten, schrien sie so laut, dass einen dieser Energieschub fast von den Füßen warf. Ganz egal, in welchem Land wir auftraten oder wie groß der Gig war – jedes Publikum drehte in solchen Momenten durch. Es überschüttete uns mit einer Welle seiner Liebe, die uns mehr emporhob, als wir uns ohnehin schon fühlten, und im Gegenzug steckten wir alles, was uns zur Verfügung stand, in die Show. Dieser Augenblick war noch besser, als auf die Bühne zurückgeholt zu werden, um eine Zugabe zu spielen, weil es zu diesem Zeitpunkt ebenso erschöpft war wie die Gruppe, sodass das Energielevel nicht mit dem Beginn des Konzerts mithalten konnte. Wieder sah ich die anderen an und dachte mir nur: „Ach, du meine Güte! Das ist ja umwerfend! Wir sind Boney M.!“ Das war wirklich der Höhepunkt für mich. Sogar gegen Ende meiner Zeit in der Gruppe, als ich unter dem Eindruck stand, dass wir massiv ausgebeutet würden, spielte in diesem Augenblick Frank Farians Dummheit keine Rolle mehr – es war (und ist immer noch) ein unbeschreiblich geniales Gefühl.

Von allen Gigs, die wir jemals absolvierten, war mir jener in der Londonder Royal Albert Hall der liebste. Zwar war dieses Konzert weder das größte – wir traten ja in Stadien vor bis zu über 100.000 Menschen auf –, noch das spektakulärste, aber angesichts dessen, was die Location für mich bedeutete, weil ich in London aufgewachsen war, repräsentierte dieser Auftritt weit mehr als verkaufte Eintrittskarten und Spezialeffekte. Noch vor dem Eintreffen des Publikums auf die Bühne hinauszugehen und auf die hübsche, mit rotem Samt überzogene Bestuhlung, all die seitlich angebrachten Logen und die fantastisch gewölbte Deckenkonstruktion zu blicken, fühlte sich so grandios und nobel an, dass ich buchstäblich nur „Wow!“ sagen konnte. Es war absolut umwerfend – und mehr als eine schnöde Konzerthalle. Schließlich hatten vor uns schon einige der größten Acts überhaupt auf dieser Bühne gestanden. Auch andere Performer haben mir von diesem Gefühl berichtet. Als Boney M. diese Bühne betraten, dachte ich bloß: „Wuhuuuu! Jetzt geht die Post ab!“ Oder wie wir in Jamaika gerne sagen: „Wenn’s läuft, dann läuft’s!“

Überaus seltsam war, dass nur sehr wenig Musik von außerhalb in unsere Boney-M.-Blase vordrang. Vermutlich hörten wir, was sonst noch so in den Charts lief, in Geschäften oder auf dem Weg durch die Flughäfen, aber wir hatten nie genug Zeit, um sie wirklich auf uns wirken zu lassen. In unserer ohnehin knapp bemessenen Freizeit musste ich mich entspannen, weshalb ich Musik hörte, mit der ich bereits vertraut war. Ich besaß einen kleinen roten Cassettenrecorder, den ich mir bei Curry’s in Croydon gekauft hatte. Den nahm ich viele Jahre lang mit auf Tour, um unterwegs meine eigenen Cassetten hören zu können: B.B. King, Barry White und so. Wenn ich etwas Zeit für mich hatte, richtete ich mir meine eigene kleine Welt ein, die sich wiederum innerhalb der Welt von Boney M. befand.

Es war ja nicht so, dass man mir keine andere Musik vorspielen durfte. Ich hätte mich sicherlich mehr darum gekümmert, was musikalisch gerade so abging, wenn ich in den Schreibprozess unseres Materials eingebunden gewesen wäre. Doch unsere Songs wurden uns einfach geliefert, weshalb wir darauf vertrauten, dass Frank sich mit den aktuellen Trends befasst hatte. In diesen Jahren dürften ohnehin wir der angesagteste Trend gewesen sein, da wir so große Erfolge feierten. Ich wusste, welche Chartpositionen Boney M. in diesem oder jenem Land belegten, da uns das rund um die Uhr mitgeteilt wurde. Aber abgesehen von Abba wusste ich nicht, was sich gerade in den Hitparaden abspielte. Und bei Abba war das auch nur der Fall, weil man uns wegen unserer angeblichen Rivalität auf dem Laufenden hielt.

Wir kannten die meisten anderen Acts jedoch persönlich, da die Ära der Musikvideos noch nicht angebrochen war und die Interpreten persönlich in den Fernsehsendungen vorstellig werden mussten. So liefen wir uns auf den Fluren der Fernsehstudios über den Weg. Ich hatte aber noch keinen blassen Schimmer von ihrer Musik, da diese Treffen in der Regel sehr kurz und bündig gehalten waren: „Hallo, man sieht sich!“ Viel mehr Zeit blieb selten um sich die Auftritte dieser Acts anzusehen. Ich versuchte mich allen gegenüber höflich zu verhalten, obwohl ein paar von ihnen uns ignorierten oder sich negativ über uns äußerten. Wenn wir dann zur selben Zeit vor der Kamera standen, konnte das schon ein bisschen unangenehm sein. 40 Jahre später wäre es nicht fair, sie beim Namen zu nennen, denn sie fühlten sich womöglich angesichts unseres Erfolgs eingeschüchtert und sind heute ganz anders drauf.

Zufällig trafen wir einmal Michael Jackson, als wir mit ihm und seinem Bruder Jermaine auf einem Flug von London nach Bremen zusammen in der ersten Klasse saßen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er den Jackson 5 bereits den Rücken gekehrt, und obwohl er schon ein richtiger Teenager war, wirkte er noch sehr jung. Der kleine Michael eben. Er befand sich in Begleitung seiner Lehrerin und ich fand es interessant, dass er diese paar Stunden ungestörter Privatsphäre in der ersten Klasse auf dieselbe Weise wie ich zu genießen schien. Deshalb sprach ich auch nicht viel mit ihm. Dennoch war er sehr höflich und zurückhaltend – so wie auch später.

Da unser Terminplan so prall gefüllt war, schien es so, als ob für einen in der Boney-M-Blase alles erledigt würde. Auf Tour wurde alles vorab gebucht: Autos und Hotelsuiten warteten bereits auf uns, und wenn wir in einem Restaurant einkehrten, hatte sich schon jemand um die Rechnung gekümmert. Ich musste nur meine Koffer abschließen, bevor ein Hotelpage sie abholte, und sah sie erst im nächsten Hotelzimmer wieder. Wir waren ständig von Leuten umgeben. In der Regel von Vertretern der jeweiligen Plattenfirma. Das hing vom Land ab, in dem wir uns gerade aufhielten. Ihr Job bestand darin, sich darum zu kümmern, dass bei uns alles glatt lief und unsere Fragen beantwortet würden. Nach Konzerten oder Fernsehauftritten führten sie uns in Restaurants oder Nachtclubs aus. Wenn wir nicht so aussahen, als würden wir uns prächtig amüsieren, waren sie mächtig enttäuscht, denn schließlich war dies ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit.

Es war ja nicht so, dass wir nur mit den Fingern schnippen mussten, um alles zu bekommen, was wir wollten, aber es lief schon alles sehr komfortabel ab. Man musste jedenfalls nicht allzu sehr darüber grübeln, was etwas kostete. Wir mussten uns noch nicht einmal Gedanken darüber machen, welche Speisen, Getränke und Annehmlichkeiten uns in der Garderobe erwarteten, da alles von Frank und dem Veranstalter ausgesucht wurde. Viele Leute dürften sich das wie den Himmel auf Erden vorstellen, aber in Wirklichkeit isolierte es uns noch mehr, weil wir auf Tour so nicht viel in Kontakt mit Leuten kamen, die nicht zum Team gehörten. Je berühmter wir wurden, desto größer wurde auch unsere Entourage. Irgendwann begleiteten uns 75 Leute auf Tour. So türmten sich zwischen uns und der Außenwelt noch mehr Schichten auf.

Ich will damit nicht sagen, dass ich mich für diese Art der Aufmerksamkeit und den Service nicht erwärmen konnte, das tat ich durchaus, und ich nahm alles auch gerne in Anspruch. Ich liebte jede einzelne Minute davon, aber ich behielt stets vor Augen, dass die Boney-M-Blase nicht real war. Weshalb sie wohl auch nicht für immer Bestand haben würde. Persönlich ging es mir ein wenig gegen den Strich, so viel Kontrolle abgeben zu müssen. Außerdem hatte ich zu dieser Zeit ja auch schon einen Sohn. Ich hatte es also sozusagen im Blut, Verantwortung zu übernehmen. Doch nachdem ich eine Weile in dieser Welt gelebt hatte, verstand ich, warum so viele Acts, die schon in jungen Jahren in solche Lebensumstände geraten und nach außen hin abgeschottet werden, irgendwann den Boden unter den Füßen verlieren.

Es wäre auch leicht gewesen, unserem eigenen Hype zu verfallen – vor allem, wenn wir nach Tourneen und Studioaufenthalten in Deutschland, Frankreich oder irgendeinem nordeuropäischen Land geblieben wären. Wenn wir dort auf der Straße oder in der Öffentlichkeit auftauchten, hieß es sofort und noch bevor die Namen der einzelnen Mitglieder allgemein bekannt waren: „Ach, du meine Güte! Das ist ja die von Boney M.!“ Oder: „Da geht der Typ von Boney M.!“ In einem Nachtclub musste ich jedenfalls nie meine Getränke selbst bezahlen. Ich hatte aber eine Familie, die ich in England bei jeder Gelegenheit besuchte, und es gibt nichts, was einen besser erdet. Wir waren in England viel weniger präsent als auf dem Festland, wo wir ständig im Fernsehen auftraten, weshalb ich dort nicht so oft erkannt wurde. Und wenn das mal der Fall war, brandeten nie dieselben Begeisterungsstürme auf, wie ich sie vom Kontinent kannte. Keine Ahnung, warum das so war. Es war ja nicht so, als hätten wir in Großbritannien keine Platten verkauft. Bei den Konzerten zeigten sich die britischen Fans nicht weniger ausgelassen als andernorts auch, aber ich nahm mit Erleichterung zur Kenntnis, dass die Leute mir dort respektvoll begegneten.

Ich liebte die Boney-M.-Blase. Sie beschützte uns und erlaubte uns, das zu tun, was wir am besten konnten. Aber es fühlte sich auch gut an, ihr für eine Weile zu entkommen und ein Leben außerhalb dieser Blase zu führen. Ich war selbstsicher genug und hatte ja noch unabhängig von ihr ein Leben. Wenn ich Streicheleinheiten für mein Ego brauchte, musste ich nur ein paar Wochen warten, bis wir wieder auf Tour gingen.