Читать книгу Instantáneas en la marcha - Lucero de Vivanco - Страница 6

ОглавлениеPresentación

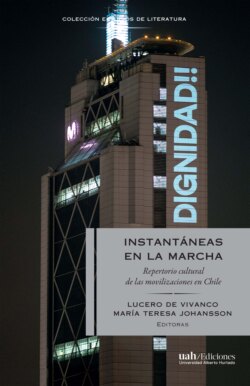

Lucero de Vivanco y María Teresa Johansson

En diciembre de 2019 organizamos en la Universidad Alberto Hurtado una conversación a propósito del libro recién publicado, Pasados contemporáneos. Acercamientos interdisciplinarios a los derechos humanos y las memorias en Perú y América Latina (de Vivanco y Johansson 2019). Propusimos un diálogo entre presente y pasado, que atendiera las distintas manifestaciones, lenguajes, formas, imágenes que, en la actualidad del estallido social, emergían en el espacio público convertido en un campo de disputa por los derechos humanos y sociales. Ese diálogo realzó la pertinencia que tenía la frase con la que iniciamos dicha publicación y que, en plena revuelta, se leía como una premonición y una evidencia al mismo tiempo. Decía: “Este libro hace explícita la necesidad, urgencia y pertinencia de continuar avanzando en los estudios sobre violaciones de los derechos humanos, memoria social y violencia” (15). Su enfoque relevaba, además, la importancia de otorgar un espacio central al trabajo de recepción crítica de las expresiones artísticas que habían sido parte activa de una trama factual y simbólica, al tensionar los límites de lo representable y de lo decible (18).

Ese mismo día decidimos hacer este libro, pues se hizo nuevamente urgente la necesidad de levantar un registro cultural de un presente que, en poco tiempo, habría que plantearse en términos de una memoria. Trazamos como objetivo reunir ensayos sobre las constantes manifestaciones culturales que durante los primeros meses del estallido social llamaban a la movilización, proponían temas en la agenda política, evidenciaban los vacíos en el discurso oficial, o denunciaban las múltiples razones por las que Chile no debía “adormecerse” nunca más. Al mismo tiempo, queríamos que el libro ofreciera una perspectiva cultural a ciertos fenómenos políticos y sociales que estaban y siguen estando en discusión. Lo pensamos a partir de ensayos cortos, vivos, comprometidos incluso. Ensayos muy específicos en cuanto a su “objeto” o “fenómeno” en particular, en los cuales autoras y autores pudieran implicarse y no solo explicar el fenómeno en cuestión. Los necesitábamos rápido, además, para que los textos llegaran a encontrarse con las ideas que bullían en las calles. Nadie esperaba en ese entonces la pandemia y sus devastadoras consecuencias, que llegó a trastocar planes y a dificultar los plazos originalmente proyectados.

El libro cambió su ritmo pero no se detuvo ni olvidó el latido que lo hizo surgir. Como resultado, los veinticinco ensayos que lo componen registran un repertorio cultural vasto y diverso, constitutivo de las movilizaciones que tuvieron lugar en la zona central de Chile durante los últimos meses de 2019 y los primeros de 2020. Un repertorio, como lo ha pensado Diana Taylor, que “actúa como memoria corporal: performances, gestos, oralidad, movimiento, danza, canto y, en suma, todos aquellos actos pensados generalmente como un saber efímero y no reproducible” (44). Con este libro, queremos contrarrestar esa condición efímera e irreproducible de saberes, cuerpos, lenguajes y afectos que convergieron en las calles para exigir otro Chile.

Como las expresiones que se dieron en las calles y las plazas, estos ensayos constatan formas diversas de aproximarse a los fenómenos descritos. Cada autora, cada autor, entró con un estilo singular, con libertad y creatividad, y le dio un carácter personal a su observación, se involucró y la hizo inteligible a su manera. Las imágenes fotográficas que acompañan los ensayos son, asimismo, documentos en muchos casos precarios, parte de este gesto instantáneo del registro, que constatan la diversidad de lo emergente, la mirada involucrada. Se podría decir que tanto el libro como cada uno de los ensayos que lo componen contribuyen a la comprensión del estallido social en su expresión micropolítica, en el sentido que Suely Rolnik le ha dado a este término. Si la macropolítica corresponde a la instancia tradicional de las estructuras y mecanismos de gobierno y poder, lo micropolítico concierne a la instancia de producción de subjetividades. Ambas son maneras diferentes de entender tanto la dimensión relacional —interpersonal— como los mecanismos cognitivos que se despliegan para aprehender el mundo. Mientras que la macropolítica se funda en la individualidad del sujeto y sus dispositivos racionales e intelectuales para vincularse objetivamente con su ambiente inmediato y sus instituciones, la micropolítica toma fuerza en la interrelación corporal, subjetiva y afectiva del sujeto con su entorno y el resto de seres vivos. Desde este punto de vista, para Rolnik, las posibilidades de llevar a cabo transformaciones profundas en la sociedad pasan necesariamente por el ámbito micropolítico.

Así, estas escrituras transitan por lo real desde una perspectiva situada e inserta, se acercan al universo de las cosas y de los cuerpos en alianza, indagan los afectos y las emociones presentes en una pulsión social compartida, leen discursos e imágenes en continuidades y redes, piensan las dimensiones ideológicas y las emergencias de lo performativo. Es decir, elaboran los nuevos modos de transitar lo político y lo común en nuestra contemporaneidad.

El estallido social ha sido una suma de acciones micropolíticas. Una fuente de cuestionamiento e insurrección ante construcciones sociales y culturales hegemónicas, orientadas a conservar los modelos de vida vigentes, como si estos fuesen los únicos posibles o válidos. La apropiación y reapropiación de lenguajes y códigos —verbales, visuales, gestuales, musicales, gráficos— fueron las herramientas de la calle para proponer una contienda afirmativa, un combate a favor de la transformación del país.

En este marco, la aproximación crítica que ofrece este libro recupera el gesto del ensayo para abocarse a pensar inscripciones de los objetos, las formas y los actos constituyentes e implicados en la movilización social. Su escritura intenta documentar las instantáneas de esa contingencia. Quiere reproducir el dialogismo expresado en las propias marchas callejeras y su potencia fundadora. Pero también apartarse del tiempo vertiginoso de la protesta y, sin abandonarla, abrir una cierta distancia respecto de los hechos para construir estas reflexiones de las experiencias vividas, de la imaginación movilizada, de los cuerpos implicados, de los lenguajes insurrectos.

En este sentido, a pesar de su diversidad, los ensayos contribuyen a la construcción de un repertorio cultural comunitario —una memoria— que, de otra forma, resultaría vulnerable. La fragilidad de este repertorio proviene tanto de la condición efímera de las expresiones que lo componen, como de la limpieza de sus restos llevada a cabo en el contexto de la pandemia. Nelly Richard (2020), quien reflexionara sobre los lenguajes del arte y sus nexos con la política durante el régimen militar, apunta también la necesidad de preservar la memoria del estallido. Pide guardar esa experiencia emancipadora en la que los modelos vigentes fueron “interrumpidos y desafiados por una imaginación política que se atreve a anticipar formas alternativas de habitar el mundo” (425).

Dentro de una pluralidad de estilos y tópicos, los ensayos aquí reunidos se han agrupado en función de siete ejes transversales, que buscan dar cuenta de las principales convergencias temáticas entre ellos.

En primer lugar, “Multitudes” congrega cuatro ensayos que se articulan a partir de la presencia de las personas en las calles y del impacto que las colectividades tienen en el estallido social. Se revisan, desde esta perspectiva callejera, aspectos como la democracia y la igualdad, la centralidad con la que aparece el Wallmapu, el rol de resistencia asumido por esa enigmática “primera línea” y el desplazamiento de las barras de fútbol al ámbito de la micropolítica.

La segunda sección, llamada “Muros”, reúne tres ensayos que precisamente rastrean las inscripciones del estallido social en las paredes de las ciudades. Ellos se concentran en esos mensajes dejados por autores y autoras anónimos, en la lengua incisiva de la insurrección y en las formas en que un artista gráfico se toma los contrafuertes de la urbe para contribuir a la construcción de los imaginarios de la revuelta. Todos ellos son mensajes fugaces, volátiles, pero relevantes en su eficacia comunicativa. Y fueron propuestos como si los cementos de la ciudad obraran como paneles de un museo abierto y participativo.

“Ciudad y transformaciones” es el nombre dado a la tercera sección. Cuatro ensayos rescatan aquí los modos en que las ciudades y sus objetos se trastocan, se travisten, o alteran radicalmente sus hábitos en el contexto de la revuelta. Cómo los objetos viven segundas o terceras vidas para participar de la protesta, cómo las plazas encarnan su rebeldía desde sus diseños arquitectónicos, cómo las fachadas se blindan y las calles se modifican ante la presencia del fuego y el humo, son los asuntos tratados en estos ensayos.

Otra de las expresiones culturales del estallido social viene dada por la imbricación entre “Símbolos y espacio público”, nombre que le dimos a la cuarta sección. Se juntan aquí cuatro ensayos que analizan gestos de rebeldía en torno a símbolos reconocidos o reconocibles, ya sea para apropiarse de ellos en acciones iconoclastas, como sucede con algunos monumentos emblemáticos, o para resignificarlos en el nuevo contexto. Pero también para recuperar viejos símbolos de la memoria y reconocer las continuidades históricas con el pasado que la revuelta social propone, así como la creación de nuevos emblemas que el presente y el futuro demandan.

Una quinta sección está dedicada a la “Intervención y performance”. Cuatro ensayos muestran algunas de las múltiples acciones que tuvieron lugar durante el estallido social y que irrumpieron de distinta manera en el orden de las ciudades. Estos ensayos dejan así registro de los conciertos de música docta que se dieron en espacios públicos como otra de las legítimas formas de expresar la disconformidad, de las palabras emblemáticas que fueron proyectadas con luz en un edificio en plena Plaza de la Dignidad, de los actos performáticos feministas que proliferaron por los distintos territorios de Chile, y de las conmovedoras intervenciones que se dieron para denunciar las numerosas mutilaciones de ojos que se estaban produciendo debido al uso inapropiado de armas por parte de las fuerzas del orden.

La sexta sección, “Figuras”, se ocupa de algunos de los “personajes” callejeros más conocidos de la revuelta, que tuvieron una participación activa y constante durante protestas y marchas. De este modo, los tres ensayos que se reúnen en este apartado nos hablan de la presencia de un caballero vestido de traje y corbata, de los “superhéroes” populares que animaron los encuentros en calles y plazas, y del perro Matapacos, que se convirtió en una de las figuras más representativas de las movilizaciones.

Finalmente, la última parte de este libro, “Circulación”, suma tres ensayos que reflexionan sobre la manera en que los sucesos, materiales e imaginarios, corporales y subjetivos, transitan y se difunden en paralelo a su ocurrencia. Crónicas, redes sociales, revistas, blogs y otros medios, se prestan para la transmisión de relatos, testimonios, experiencias, imágenes, percepciones, afectos, reflexiones, denuncias. Sin ellos, el estallido social, su elaboración y registro, su vitalidad y vigencia, estaría hoy y siempre incompleto.