Читать книгу Instantáneas en la marcha - Lucero de Vivanco - Страница 8

ОглавлениеDemocracia e igualdad callejera:

acerca del octubre chileno

María José López

El reino de los muchos en la calle

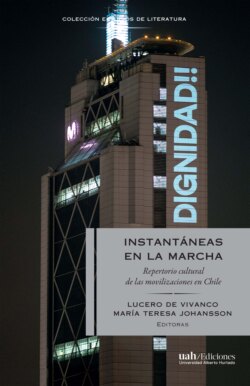

Una de las cosas que primero trajo el octubre chileno fue una rápida escalada de ocupación y manifestación callejera, verdaderamente masiva y generaliza como no se había visto en el país, probablemente desde las manifestaciones previas al plebiscito de 1988, apoyando la recuperación de la democracia. A diferentes escalas, en los distintos barrios, comunas, tanto en Santiago como en regiones, se sucedieron estas expresiones espontáneas, y al menos al comienzo, no coordinadas de ocupación masiva y protesta callejera. Esto ocurre de manera simultánea en los lugares centrales de las principales ciudades como en las plazas, canchas y ferias de barrios de la periferia. El 25 de octubre en la plaza Italia-Dignidad tiene lugar “la marcha más grande de Chile” que reúne al menos a 1,2 millones de personas1. En la Quinta Región, masivas caminatas pacíficas tienen lugar en el borde costero que une Viña y Valparaíso y se repiten durante varios días2.

Con una gran y fragmentada capacidad de discurso, estos acontecimientos manifestaban la necesidad de hacerse presente en primera persona, el deseo de comunicación de una ciudadanía que quiere expresarse por sí misma, sin intermediarios. Con los días, esta ocupación abarcó también, en distintos lugares y a diferentes escalas, experiencias de diálogo y discusión colectiva en una serie de cabildos y asambleas territoriales autoconvocadas, que levantaron sus propias demandas, para pronto comenzar a articularse en conversaciones cada vez más amplias y masivas3.

Este deseo de comunicación rápidamente se convirtió en capacidad de saturar con una serie de discursos personales, propios, identitarios, una esfera pública insólitamente sobreescrita en muy pocos días. Es como si los ciudadanos hubieran acumulado por años, palabras, frases, personajes, que hablaban al mismo tiempo del país y de sí mismos, mostrando que este era el escenario y el momento para expresarlos. La estética de lo personal y lo político, de una adolescencia todavía bastante desconocida para la escena pública nacional4, pintaron la calle, hiperpolitizando el espacio con una intensidad y una velocidad completamente inusitadas. Algo de lo que De Tocqueville (2003) llamaba la presencia de la felicidad pública, aquella felicidad de participar y expresarse en la escena pública libremente, podía ser reconocida por cualquier transeúnte que recorriera alguna parte de la ciudad.

A mi juicio, una de las cuestiones más interesantes fue sin duda la dimensión afirmativa de la experiencia de la igualdad que fue vivida en la calle. Igualdad de saberse uno de los muchos, que tiene algo que decir y que mostrar y que espera ser reconocido primero por sus iguales y posiblemente luego por las instituciones del Estado y el Gobierno. Esta experiencia callejera del octubre chileno nos permite recordar ese hacer político primigenio y con sentido, que no tiene que ver tanto con las instituciones, sino que con aquello que las sostiene y mantiene vivas: la experiencia de que hablando y actuando en igualdad de condiciones se genera una esfera pública, y se constituye aquello que los medievales llamaban el pactum unionis, que da origen a la comunidad, antes de cualquier pactum subjectionis, que da origen al Gobierno. En ese primer pacto, no hay todavía la escisión entre gobernantes y gobernados, la acción política no se ha separado de su inteligencia, el hacer es también un pensar juntos.

Recordemos a la vez que en el registro de lo cotidiano, la calle es el lugar abierto por excelencia. El lugar privilegiado de comunicación con aquel próximo desconocido, esa humanidad patente, pero anónima que es el transeúnte, que como uno, es un igual (Giannini 1984: 52). Es justo en este espacio nivelador de la calle donde puede ocurrir la convergencia ciudadana. Si la comunidad democrática es primero que nada una comunidad de iguales, esta se concretiza en la calle como principal espacio público en la ciudad. En la calle ocurre la democracia (Giannini 1984: 51).

Ya Arendt, echando mano al republicanismo clásico, reconoce que el espacio de la política es justamente, antes de cualquier gobierno e institución, el espacio de comunicación horizontal ilimitado, donde hablamos y actuamos ante otros, generando un “entre” o espacio común (Arendt 1998). Espacio expresivo donde todos pueden mostrarse y ser reconocidos como seres con identidad y discurso propio, que tienen la igual capacidad de mostrarse como únicos.

La igualdad callejera y su experiencia

El ejercicio activo, afirmativo de salir a la calle, autoconvocarse, reunirse, es un ejercicio político primario, que antes que su significado en la resistencia o en desobediencia, expresa el deseo y la capacidad de reconocerse como parte de una comunidad de iguales. Este reconocerse como iguales es la contracara de la noción de dignidad, que era reclamada intensamente por tantos discursos callejeros durante esos días. Dignidad, que en su sentido moderno reclama justamente ese valor absoluto de lo humano, ese humano que no puede instrumentalizase, relativizarse, transarse, porque justamente es aquello que no tiene medida, que no tiene precio, sino dignidad, como diría Kant5.

Esta dignidad exigida es también una dignidad recuperada, en la experiencia misma de levantar la voz y reunirse en la calle, como parte de los que ya hemos descrito como un ejercicio de uno ante otros sus iguales. Capacidad no individual sino comunitaria de armar un mundo común, de retejer nuestra sociabilidad más básica, las de los ciudadanos de a pie.

Giannini describe magistralmente esta experiencia como el reconocimiento animal mediante esa horizontalidad que ocurre en la calle, y que “viene antes” que cualquier jerarquía, que cualquier esfera de diferenciación y estratificación social. Giannini lo explica así: “Sentirse como esa humanidad patente que es el prójimo, en la apertura niveladora que la calle confiere al transeúnte no es un descubrimiento reflexivo, ni poético o sentimental. Es previo a todo eso. Corresponde a un reconocimiento animal, que una sociedad jerarquizada ha venido sepultando. Y al punto inaudito de convertir la realidad del otro en un problema teórico. En las profundidades del mar los pequeños peces miran a los ojos del buzo. Seguros de encontrar el punto de acceso a la profundidad esencial del visitante. Pero el individuo humano, en la soledad de sus raciocinios se ha planteado en serio la posibilidad de ser él la única conciencia él, la única mirada. Solus ipse” (Giannini 1984: 52).

Es esta experiencia de una igualdad animal, previa a cualquier teoría o posición, la que al menos simbólicamente recuperamos por algunos días, junto con la dignidad al recordar que no somos cosas o meros medios, sino ciudadanos. Un demos durmiente pero soberano que despertó. En un proceso tan rápido como inesperado y espontáneo, este demos recuperó, al menos por algunas semanas, esa experiencia de esa igualdad fundante, que alimenta la vida secreta de toda democracia.

La violencia callejera

Pero esta experiencia de igualdad no vino sola. Junto con ella, formas de rabia y resentimiento configuraron episodios puntuales pero muy intensos de violencia de distinto tipo. Entre ellas la violencia callejera6 como forma política del malestar,7 expresión activa de indignación, y la manifestación de un dolor público, que a ratos era muy evidente en la calle, sobre todo en los primeros días8.

Más allá del carácter antiutilitario, lo que devela esta violencia tiene algo que ver con aquel cartel que se leía en una pizarra en alguna manifestación callejera: “Estamos peor pero estamos mejor, porque antes estábamos bien pero era mentira, mientras ahora estamos mal pero es verdad”9. Hay algo que este cartel dice humorísticamente, y que la violencia callejera de protesta, sobre todo las quemas del metro, dicen trágicamente. La realidad no es lo que parece, la democracia después de la Dictadura no es, al menos no para todos, el bien que pretende ser, sus bienes son un aparente bienestar y no la verdad. La promesa ha sido incumplida, pero es mejor ver y mostrar la realidad, hacerla evidente incluso dramáticamente tal como es, que seguir soñando. El comienzo es la verdad de la experiencia democrática, con todas sus limitaciones10.

La democracia, nos anuncia un Bilbao revolucionario y derrotado en la medianía del XIX, es “ejercicio mismo de la verdad”11. Esa verdad, a mi juicio, puede medirse aún en nuestra democracia, en la igualdad que queremos y aún no hemos podido construir. Puede ser que reconocer esta condición sea al menos un comienzo.

Una democracia, sea cual sea el apellido que le agreguemos —representativa, deliberativa, radical—, nunca es únicamente una forma de resolver la administración de nuestra vida en común. Es también, necesariamente, una experiencia concreta y una promesa por cumplir.

El octubre chileno nos permitió recordar esta experiencia que, como ya leíamos con Giannini, es una experiencia primariamente callejera. La comunidad democrática es primero que nada una comunidad de iguales que se concretiza en la calle como principal espacio público concreto donde ocurre la democracia12.

A mi juicio, en este sentido, se trató de escenificar el proyecto de democratizar la democracia y encarnarla en un proceso de reconocimiento de los ciudadanos de a pie, como la base real y efectiva del demos chileno. Al mismo tiempo, también se escenificaron las fallas reales acumuladas del proyecto igualador de la democracia chilena, la deuda, la promesa incumplida. Fallas que posiblemente se arraigan en un pasado de servidumbre y exclusión que no hemos logrado romper y donde la voz de los ciudadanos ha sido difícilmente escuchada.

Queda la alegre y también la dramática demanda porque la igualdad no sea una experiencia simbólica y pasajera de la calle sino un objetivo permanente en el tiempo, un proyecto real, verdadero para el Chile que viene.

©️ Leticia Benforado