Читать книгу Mithras - Manfred Clauss - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Das 4. Jahrhundert

ОглавлениеDie meisten der erhaltenen inschriftlichen Zeugnisse, die ebenso schwierig zu datieren sind wie die Reliefs, stammen aus der Zeit zwischen 150 und 250. Insgesamt ist für die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts das überlieferte Material spärlich; der Mithras-Kult bildet hierbei keine Ausnahme. Erst aus der Zeit der Wende zum 4. Jahrhundert besitzen wir eine Reihe von Dokumenten, nach denen sich hohe Funktionäre des Staates für den Mithras-Kult einsetzten. Wir fassen an Hand der Weihegaben eine Renaissance des Kultes, die auch eine bauliche Erneuerung nach den Wirren des 3. Jahrhunderts bedeutete. Es war dies eine Zeit der Restauration des Mithras-Kultes, aber nicht nur dieses Kultes allein. Es handelte sich um eine Phase allgemeiner religiöser Erneuerung, und die Inschriften berichten vom Bau neuer, häufiger jedoch von der Wiederherstellung alter Tempel.56

An erster Stelle ist eine Weihung der Herrscher der Tetrarchenzeit aus dem Jahre 308 zu nennen (CIMRM-02, 01698): Bei einem Zusammentreffen im antiken Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg (Österreich), weihten der im Ruhestand lebende Diokletian und die amtierenden Kaiser, die Iovii und Herculii, die allerfrommsten Oberkaiser und Unterkaiser, dem Mithras als dem Schutzherrn des Reiches, einen Altar und gaben damit einer Einschätzung des Gottes Ausdruck, welche die Mithras-Anhänger seit anderthalb Jahrhunderten vertraten; im gleichen Zusammenhang erneuerten die Herrscher einen Teil des dortigen Mithräums. Es passt zu dieser Zeiterscheinung, dass ein Soldat seinen Altar dem „vaterländischen Mithras“ weihte (AE 1926, 00072). In Klagenfurt (Österreich) ließ der Statthalter der damaligen Provinz Noricum Mediterraneum im Jahre 311 ein altes zerfallenes Mithras-Heiligtum wieder instand setzen, das mehr als 50 Jahre verlassen dagelegen hatte (CIMRM-02, 01431). Ein hoher Militär der Provinz Scythia stiftete in Hinag (Bulgarien) eine Inschrift (CIMRM-02, 02278) und in Ptuj (Slowenien) ließ sein Amtskollege den eingestürzten Tempel erneuern (CIMRM-02, 01614); in Linz (Österreich) wurde zu dieser Zeit nochmals ein Mithräum gegründet (CIMRM-02, 01414).

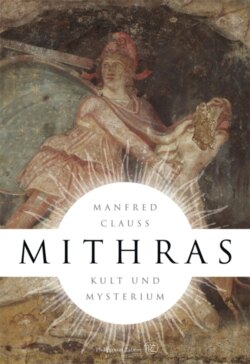

Die späteste Neugründung einer Mithras-Gemeinschaft ist aus Gimmeldingen (Rheinland-Pfalz) bekannt. Ein kleineres Mithras-Relief und mehrere Altäre sind, soweit der Name des Dedikanten erhalten ist, sämtlich von einem Materninius Faustinus gestiftet worden. Der Träger eines einheimischen Namens hatte den untersten der sieben Priestergrade, den eines ‚Raben‘, corax, inne. Er bezahlte nicht nur die Kultobjekte, sondern auch das Mithras-Heiligtum selbst, in diesem Fall fanum genannt, das im Jahre 325 durch den ‚Vater‘, den Vorsteher der Gemeinschaft, eingeweiht wurde. Außerdem stellte Faustinus noch das Land zur Verfügung, auf dem das Gebäude errichtet wurde und weihte auch dieses Grundstück der Gottheit. Die Inschriften verraten Schwierigkeiten mit der Begrifflichkeit des Kultes, etwa Midre für Mithrae, carax für corax. Auch das Mithras-Relief zeigt zwar im Wesentlichen die kanonische Thematik: Mithras, der den Stier tötet, die Fackelträger – allerdings in der selteneren Anordnung: Cautes links, Cautopates rechts (S. 93) –, Sonne und Mond, sowie Hund, Schlange und Skorpion; die Ausführung (Abb. 4; dazu S. 126) lässt aber gleichzeitig vermuten, dass der Steinmetz keine Übung mehr in der Herstellung solcher Denkmäler hatte.

Abb. 4: Kultrelief aus Gimmeldingen