Читать книгу Maria, Kaiserin von Russland - Marianna Butenschön - Страница 9

3

„Alle sind von ihr entzückt“ Großfürstin von Russland

ОглавлениеRheinsberg – Fahrt nach St. Petersburg – Memel – Gräfin Rumjanzewa – ABC und Glaubensbekenntnis – Pauls Instruktion – Ankunft in Zarskoje Selo – Begeisterung Katharinas – Übertritt zur russisch-orthodoxen Kirche – Maria Fjodorowna – Verlobung und Hochzeit – Hochzeitsmahl auf dem Schlossplatz – Flitterwochen – Charakterisierung Marias (1776) – Korrespondenz mit Friedrich II. – Ermahnungen aus Berlin – Unzufriedenheit Pauls

1776–1777

Es überrascht nicht weiter, dass Prinz Heinrich das Brautpaar vor der Weiterreise nach Russland noch kurz bei sich in Rheinsberg sehen wollte. Kunstbegeistert, wie er war, hatte Heinrich das Schloss, das sein königlicher Bruder ihm 1744 geschenkt hatte, laufend verschönert und erweitert. Und so verbrachten der Großfürst und seine Prinzessin noch zwei angenehm ruhige Tage am Grieneckersee. Doch dann brach Paul Petrowitsch vor seiner Braut auf und fuhr ihr voraus, um sie persönlich in St. Petersburg empfangen zu können.

Beim Abschied in Rheinsberg überreichte er ihr eine Instruktion in französischer Sprache, die er vermutlich noch vor seiner Reise in St. Petersburg, vielleicht aber auch erst in Berlin verfasst hatte. Die Belehrung bestand aus 14 Verhaltensregeln, mit denen die Braut sich noch vor der Ankunft in ihrem neuen Vaterland vertraut machen sollte. Wir können annehmen, dass Dorothea schon in Rheinsberg einen ersten Blick in die Instruktion geworfen und sich vorgenommen hat, sie auf der langen Fahrt nach St. Petersburg genauer zu studieren.

Prinz Heinrich begleitete den Großfürsten bis Schwedt, wo er ihn ohne Abschied verließ. „Er war zu bewegt gestern Abend, und da diese Art Emotionen seiner Gesundheit schaden, habe ich geglaubt, es besser zu machen, wenn ich den Abschied vermeide …“, schreibt er dem König aus Rheinsberg.1 Paul aber wurde in allen Städten und Dörfern Preußens wieder mit denselben Ehren empfangen und gefeiert wie auf dem Weg nach Berlin. Am 25. August traf er wieder in Zarskoje Selo ein. Von allen Seiten seien nur Lobreden über den Aufenthalt des Großfürsten in den Ländern des Königs von Preußen zu hören, meldete Legationsrat Solms nach Berlin, die ganze Stadt spreche begeistert davon.2 Dorothea folgte ihrem Bräutigam am 12. August. Ihre Eltern durften sie bis Memel begleiten, ebenso Friedrich von Maucler, in dessen Händen der offizielle Schriftverkehr über Konversion, Verlobung und Heirat gelegen hatte. Er sollte der künftigen Großfürstin und Kaiserin, die er in seinen Memoiren als „liebenswerte und edelmütige Prinzessin“ schildert, sein Leben lang verbunden bleiben.3 Auch die Württembergs machten Halt in Schwedt, um die dortigen Verwandten der Prinzessinmutter zu besuchen und sich vor den Gräbern ihrer Eltern zu verneigen. Dann ging es über Königsberg nach Memel. Es war keine bequeme Reise. „Der Weg von hier nach Russland ist wie derjenige, von dem uns die Theologen sagen, er führe in den Himmel“, hatte Friedrich II. seinem Bruder im April nach St. Petersburg geschrieben. „Er ist hart und mühsam, aber am Ende verspricht man uns das Paradies. Sie sind jetzt dort, und ich hoffe, dass Sie ein kleines oremus für uns sprechen, die wir so weit davon entfernt sind.“4 Vermutlich hat Heinrich kein „Lasset uns beten“ gesprochen, und in Katharinas „Paradies“ hat er sich nicht gerade wohlgefühlt. Immerhin konnte er sich jeden Halt seiner Großnichte auf dem beschwerlichen Weg an die Newa vorstellen.

In Memel wartete bereits Gräfin Jekaterina M. Rumjanzewa, Staatsdame und Ober-Hofmeisterin des Großfürsten, auf die Braut, der überall königliche Ehren erwiesen worden waren. Die 52-jährige Moskauerin wurde „Feldmarschallin“ genannt, weil sie die Frau des berühmten Feldmarschalls war, der Paul Petrowitsch nach Berlin begleitet hatte. Sie hatte reiche Geschenke für die Familie der Braut im Gepäck. Prinzessin Dorothea aber kam mit einer geschwollenen Wange und sichtlich erschöpft von den Reisestrapazen und all den Aufregungen in Memel an, so dass die „Feldmarschallin“ eine Pause anordnete. Am 30. August sollte es weiter gehen. Die Eltern reisten ab, während ihre Tochter noch schlief, um ihr neuerlichen Abschiedsschmerz zu ersparen. Katharina hatte sie und ihre älteren Söhne nicht zur Hochzeit eingeladen.

Und so war Dorothea plötzlich ganz auf sich allein gestellt. Ob sie sich an Laneles Erzählung von der „Übergabe“ Marie Antoinettes an Frankreich erinnert hat? Nackt war die 14-jährige Erzherzogin in einem Zelt auf der unbewohnten Rheininsel vor Straßburg „übergeben“ worden, nichts hatte sie mitnehmen dürfen, nicht einmal einen Ring. In dieser Hinsicht war der Petersburger Hof wesentlich toleranter. In Dorotheas schmalem Gepäck – eine Mitgift hatte sie nicht – befanden sich ihre alten Unterrichtshefte mit all den Konspekten, die sie auf Französisch vom Inhalt der Bücher hatte anfertigen müssen, die zu ihrer Lektüre gehört hatten. Sie konnte sogar die vielgelesenen Unterhaltungen mit Gott in den Morgenstunden auf jeden Tag des Jahres (Halle 1774) des populären Naturpredigers und Erfolgsautors Christoph Christian Sturm mitnehmen, die ihre Mutter ihr in Memel noch zugesteckt hatte. Und auf Bitten Pauls durfte die Kammerfrau Prätorius für drei Monate nach St. Petersburg mitkommen.5

In der russischen Suite, die in Memel auf die Braut des Thronfolgers wartete, befand sich Staatsrat Pjotr I. Pastuchow, der Kabinettssekretär der Kaiserin, den sie der Braut in besonderer Mission entgegengeschickt hatte, wie sie ihren neuen Briefpartner Melchior Grimm wissen ließ. „Sobald wir sie hier haben, werden wir zu ihrer Konversion schreiten. Um sie zu überzeugen, brauchen wir bestimmt 15 Tage, denke ich; ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, ihr beizubringen, ihr Glaubensbekenntnis verständlich und korrekt auf Russisch zu lesen; aber je schneller das klappt, desto besser. Um all das zu beschleunigen, ist Monsieur Pastuchow nach Memel gefahren, um ihr unterwegs das ABC und das Glaubensbekenntnis beizubringen, die Überzeugung kommt später […] Acht Tage nach diesem Akt setze ich die Hochzeit fest. Wenn Sie auf ihr tanzen wollen, müssen Sie sich nur beeilen.“6 Baron Grimm, der St. Petersburg im April 1774 verlassen hatte, um die Söhne der „Feldmarschallin“ auf ihrer Kavalierstour zu begleiten, war bereits auf dem Rückweg. Auch er hatte sich nach der Prinzessin von Württemberg erkundigt. „Ich bin sehr froh, dass Sie das Gute bestätigen, das man allgemein von der Kleinen sagt, zu der mein Instinkt mich hinzog“, schreibt Katharina weiter. „Es wäre doch sehr schade gewesen, wenn Ihr junger Mann [Ludwig von Hessen-Darmstadt] sie geheiratet hätte. […] Sie werden sehen, dass man in Zukunft zum Angeln von Prinzessinnen nach Stettin fährt und dass es in dieser Stadt Karawanen von Botschaftern geben wird, wie Walfischer hinter Spitzbergen […].“7 Die Kaiserin war aufgeregt. „[…] in drei Tagen werde ich meine Prinzessin sehen, zu der mein Instinkt mich führt wie zu einem Wunderwerk“, schreibt sie Grimm im folgenden Brief. „Wir werden sehen, ob dieser Instinkt töricht ist. Alle sagen Gutes über sie. […] Ich bleibe bis zum 6. September hier in Zarskoje Selo, dann kehre ich mit meiner Prinzessin in die Stadt zurück. Wenn ich bei Ihrer Ankunft noch hier bin, kommen Sie zu mir, wann Sie wollen, und wir werden schwätzen wie alte Waschweiber. Verzeihen Sie den Vergleich.“8

Derweil reiste Dorothea durch das Großfürstentum Litauen, das Herzogtum Kurland und die seit dem Nordischen Krieg russischen Ostseeprovinzen Livland und Estland in Richtung St. Petersburg. Die Prinzessin war nicht weniger aufgeregt als die Kaiserin. Doch in Mitau, Riga, Dorpat, Reval und Narwa sprach man Deutsch, und das war beruhigend. Die Instruktion in ihrer Tasche war es weniger.

Denn der charmante junge Mann, den sie nun drei Wochen kannte, in den sie sich verliebt hatte und dem sie ohne Bedenken in sein Land folgte, entsprach dem Verfasser dieses Papiers nicht. Es zeigte Paul Petrowitsch als ängstlichen, unsicheren und kleinlichen Pedanten, der ganz offensichtlich erwartete, dass seine zukünftige Frau ihn so hinnahm, wie er war. Immerhin war er so offen und ehrlich, sich selbst als aufbrausend, ungeduldig und launisch zu charakterisieren. Insofern hätte die Instruktion eine Warnung für die Prinzessin sein können, zumal die angekündigte kleinliche Reglementierung ihres Lebens durch den künftigen Gatten so vollkommen der freien Lebensart von Étupes widersprach. Der Instruktion waren 14 „Punkte“ vorangestellt:

„1. Betrifft die Religion, d.h. das, was hinsichtlich der kirchlichen Riten, Gebräuche usw. eingehalten werden muss.

2. Betrifft Ihre Majestät und das Verhalten der Prinzessin ihr gegenüber.

3. Betrifft den erwünschten Umgang mit mir.

4. Betrifft unser Publikum, folglich indirekt den Ruf der Prinzessin auch im Ausland.

5. Betrifft unser Volk, das in seinen Gefühlen leicht verletzt werden darf.

6. Betrifft die russische Sprache und andere nötige Kenntnisse über Russland.

7. Betrifft ihr persönliches Personal bzw. die Dienerschaft.

8. Betrifft das Geld, die Garderobe und andere Ausgaben.

9. Betrifft das Vertrauen, dass sie zur Gattin des Feldmarschalls haben muss.

10. Betrifft den Lebensstil allgemein.

11. Betrifft jene Personen, die wir in Gesellschaft sehen müssen.

12. Betrifft den Lebensstil zu Hause und Personen, die zum häuslichen Kreis zugelassen sind.

Die beiden folgenden Punkte sind besonders wichtig:

13. Sich nie in eine Angelegenheit einmischen, die sie nicht unmittelbar angeht, erst recht nicht in irgendwelche Intrigen oder Redereien.

14. Von niemandem, außer von den eigens dafür bestellten Personen, auch nur die belanglosesten Ratschläge und Anweisungen annehmen, schon gar nicht von der Dienerschaft, ohne mir etwas davon zu sagen.“9

Dann folgt eine ausführliche Erläuterung jedes einzelnen Punktes, wobei Paul mal in der dritten Person von der Prinzessin redet, mal sie direkt anspricht.

1. Die Prinzessin wird aufgefordert, die Sitten und Bräuche der orthodoxen Kirche, „obwohl sie oft beengend sind und ermüden“, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im häuslichen Bereich einzuhalten, „um der Versuchung keinen Anlass zu geben und dem einfachen Volk besser zu gefallen, was außerordentlich wichtig ist“. Auch dürfen ihr kein Spott, kein Tadel und keine Klage über die Lippen kommen, und Witze über die Religion, „die sich viele bei uns erlauben“, darf sie gar nicht erst anhören.

2. Die Prinzessin muss das Vertrauen Ihrer Majestät suchen, „um in ihr eine zweite Mutter zu haben und eine Persönlichkeit, die sie in all ihrem Handeln leiten wird, ohne jegliche persönliche Absichten und Ziele“. Der Kaiserin gegenüber muss die Prinzessin zuvorkommend und sanftmütig sein und sich niemals bei jemandem über sie beklagen. Sie gut daran tun, der Kaiserin immer ganz offen alles zu sagen, was ihr auf der Seele liegt.

3. Die Prinzessin wird Freundschaft und Vertrauen durch ihr Verhalten, ihre Herzensgüte und ihre anderen Vorzüge erwerben. „Sie muss sich vor allem mit Geduld und Sanftmut wappnen, um meine Heftigkeit und meinen schwankenden Gemütszustand wie auch meine Ungeduld zu ertragen. […] Ich bitte sie, wohlgeneigt die Ratschläge anzunehmen, die ich ihr eventuell geben werde, denn unter zehn Ratschlägen kann immerhin ein guter sein, mögen die übrigen sich auch als untauglich erweisen […] Ich wünsche, dass sie auf absolut freundschaftlichem Fuß mit mir steht und […] mir direkt und offen alles sagt, was ihr an mir nicht gefällt; dass sie keinen Dritten zwischen uns stellt und niemals zulässt, dass man mich im Gespräch mit ihr tadelt, weil das nicht dem Abstand entspricht, der zwischen einer Person ihres und meines Standes und den Untertanen bestehen muss.“

4. Die Prinzessin muss sich gegen das anspruchsvolle Petersburger Publikum schützen, indem sie sich nicht um das kümmert, was um sie herum geschieht, und darauf achtet, dass sie keine Person einer anderen vorzieht. „Sie muss ohne jeden Anschein von Familiarität zu allen höflich sein, nicht die Nähe von Fremden suchen, sich bemühen, soviel wie möglich mit Personen zu verkehren, die in der Gesellschaft eine bekannte Position einnehmen, gewinnend und ungezwungen auftreten, Aufgeblasenheit vermeiden und immer heiter und gelassen wirken. „All diese Punkte und besonders der letzte haben natürlich auch im Ausland Einfluss auf ihren Ruf.“

5. Die Prinzessin muss freundlich zum Volk sein, aber nicht zu liebenswürdig, da sich die Menschen sonst sofort mit Klagen an sie wenden werden. „Wenn Sie erst anfangen, sie anzunehmen, so werden Sie damit überschüttet werden, und es wird Ihnen peinlich und unangenehm sein, sich einer Sache angenommen zu haben, die Sie nicht entscheiden können; auch wird Ihnen unangenehm sein, dass man dann anfängt, von Ihnen zu sagen, dass Sie die Menschen betrügen.“ Deshalb müssen diese Menschen mit ihren Klagen an die zuständigen Behörden verwiesen werden.

6. Die Prinzessin wird täglich mit Menschen zu tun haben, die kein Wort Französisch oder Deutsch sprechen. Daher ist die Kenntnis der russischen Sprache von „erstrangiger Wichtigkeit“. „[…] Wie wird sie sonst mit ihnen reden, wie sie verstehen? Wie wird sie dem Volk antworten, wenn es sie nach herrschendem Brauch zu etwas beglückwünschen oder seine Wünsche zum Ausdruck bringen wird, und darauf nicht zu antworten einer Beleidigung gleich käme? Wie wird sie beim Beten wissen, wann sie sich bekreuzigen muss […]? Wie wird sie sich mit der Dienerschaft verständigen, wie wird sie ihr Befehle erteilen, ihre Antworten anhören und selbst auf ihre Fragen antworten?“ Ebenso nötig ist der Erwerb „historischer und anderer Kenntnisse über Russland“. Durch den Erwerb von Sprach- und Landeskenntnissen bringt die Prinzessin den Wunsch zum Ausdruck, „zu gefallen und angenehm zu sein, und das ruft vermutlich den besten Eindruck hervor, besonders am Anfang“.

7. Die Prinzessin wird ihre eigenen Diener haben, die der Feldmarschallin Rumjanzewa unmittelbar unterstellt werden. Um Missverständnisse und Intrigen zu verhindern, muss sie möglichst vermeiden, die Feldmarschallin durch widersprüchliche Befehle in eine unangenehme Lage zu bringen. „Sie wird so vernünftig sein, nie zusätzliche Personen in ihren Dienst zu nehmen, weder Männer noch Frauen, noch wird sie ihnen Gehälter zahlen, die über dem Üblichen liegen.“ Sie hat aufmerksam darauf zu achten, dass die Dienerschaft ihre Befehle und Anordnungen exakt ausführt, andernfalls sie zu tadeln.

8. Die Prinzessin muss mit dem Geld, das „wir alle vier Monate erhalten“, so gut wirtschaften, dass vor Ablauf dieser Frist kein Geld geliehen zu werden braucht. Am Ende jedes vierten Monats muss über jede Ausgabe abgerechnet werden, keine einzige Rechnung darf unbezahlt bleiben, damit keine Schulden entstehen. Die Prinzessin muss alle Rechnungen persönlich prüfen, „sich selbst auf diese Weise an Ordnung gewöhnen und all jenen Angst einflößen, die es vorteilhaft für sich finden, nicht besonders genaue Rechnungen vorzulegen, wobei sie auf Fehler in den Kostenvoranschlägen verweisen, was sehr häufig geschieht.“ Die Prinzessin wird ein Taschengeld erhalten, über das sie jeden Monat Rechenschaft abzulegen hat. Ihre Garderobe ist gegenwärtig „in jeder Hinsicht so voll, dass sie keineswegs viele neue Käufe tätigen muss; dennoch muss sie nach einiger Zeit folgendermaßen aufgefüllt werden: Niemals Schulden machen, sondern immer bar zahlen, niemals über verschiedene Personen einkaufen, sondern immer über ein und dieselbe Person, immer darauf achten, dass die Ware nicht von irgendwoher kommt und dass mit dem Kauf immer nur eine Person befasst ist, weil sich sonst Leute finden, die sich bemühen werden, die gute Gelegenheit zu nutzen, um irgendwelche Waren anzubieten, mit ihnen zu locken und die Sache dann vielleicht für den doppelten Preis zu verkaufen“. So können Betrug und Unordnung verhindert werden.

9. Die Prinzessin kann sich darauf verlassen, dass die Feldmarschallin Rumjanzewa ihr Vertrauen nicht missbraucht. Es wäre gut, wenn sie sich schon auf dem Weg nach Russland über einige Dinge mit ihr beraten würde. „Aber ich muss die Prinzessin dennoch davor warnen, dass sie Familiarität zulässt, es sei denn in Augenblicken, in denen sie selbst sie wünscht […] Ich rate der Prinzessin, der Feldmarschallin Rumjanzewa volle Freiheit hinsichtlich der Dienerschaft und anderer kleinerer häuslicher Anordnungen zu lassen, sogar hinsichtlich der Garderobe, und niemals zu erlauben, dass man sich bei ihr über die Feldmarschallin Rumjanzewa beschwert. […] Solange alles seine bekannte festgelegte Ordnung hat, wird es keinerlei Missverständnisse geben […].“

10. „Unser Leben muss streng geregelt sein, sowohl für uns als auch für die übrigen Personen und zwar ungefähr aus denselben Gründen. Wenn wir uns den im Leben bekannten Regeln unterwerfen, schützen wird uns dadurch vor unseren eigenen Phantasien, die manchmal in Launen übergehen, und geben anderen ein Beispiel, die sich auch diesen Regeln unterwerfen müssen. Ich würde daher wünschen, dass unser Leben in jeder Hinsicht streng reglementiert ist, dass wir festgesetzte Tage für die Empfänge, Diners und Soupers mit Gästen haben und dass das alles in strenger Ordnung (ohne Änderung, weil jede Änderung in den Augen des Publikums wie eine Laune aussieht) abläuft und wie es sich geziemt.“

11. „Was die Personen angeht, denen wir in der Gesellschaft begegnen müssen, so habe ich über dieses Thema im vorhergehenden Punkt schon genug gesagt, und weil das alles bei mir schon ein für allemal festgelegt ist, kann ich dem oben Gesagten nichts hinzufügen. Ich muss nur erwähnen, dass wir nicht die Gewohnheit haben, Ausländer außerhalb der Empfangstage zu sehen.“

12. „Solange wir uns an die bekannten Regeln halten, retten wir uns vor vielem, und die Langeweile, einer der Hauptgegner des Menschen, hat sozusagen keine Macht über uns. Deshalb halte ich es für meine Pflicht, die Prinzessin zu bitten, sich ihrerseits den bekannten Regeln unterzuordnen, sowohl im Lebensstil als auch in der Art ihrer Beschäftigungen. Ich würde der Prinzessin raten, ziemlich früh aufzustehen, damit sie Zeit hat sich zu frisieren, eine oder zwei Stunden zu lernen und danach ihre Toilette zu beenden, und dies umso mehr, als meine Zeit so eingeteilt ist, das ich von neun Uhr, wenn ich vollständig angekleidet bin, bis mittags keine freie Minute habe […]. Ich bitte sie sehr, bis mittags fertig zu sein, aber sonntags und feiertags bis 10.30 Uhr. Nach dem Essen bitte ich sie, sich mit Lektüre, Musik und anderen Dingen zu beschäftigen, die sie selbst nützlich und angenehm findet; für den morgendlichen Unterricht bitte ich die Prinzessin, Stunden für die russische Sprache und anderen Unterricht festzulegen, um einige Kenntnisse in der Geschichte, Politik und Geografie unseres Landes zu erwerben, und das gilt auch für die Religion und die Kirchenbräuche.“ Mit vertrauten Personen soll sich die Prinzessin nicht umgeben, da diese Personen beim Publikum nur Neid erwecken. Hinsichtlich der Nachtruhe soll sie sich nach den Gewohnheiten ihres Mannes richten. Endlich soll sie nie etwas heimlich tun und keine Geheimnisse haben.

13. „Mein einziges Ziel wird immer sein, die Prinzessin glücklich zu machen, indem ich ihr die Möglichkeit gebe, alle Vorteile zu nutzen, die ich ihr mittelbar oder unmittelbar zur Verfügung stellen kann, und sie gleichzeitig vor allem Unangenehmen und Traurigen schütze, das mit ihr geschehen könnte.“ Die Prinzessin soll sich nie in Dinge einmischen, die sie selbst nichts angehen, und sich nicht an Intrigen beteiligen. „Es wäre gut, wenn die Prinzessin ihrer Umgebung von Anfang an durch ihr untadeliges Benehmen Achtung einflößte und sich dadurch die Zukunft vereinfachte.“

14. „Ich bitte die Prinzessin dringend […] von niemandem Ratschläge anzunehmen und niemandes Meinungen anzuhören, außer von mir und der Feldmarschallin, weil die Prinzessin hier weder die Menschen noch ihre Stellung noch ihre gegenseitigen Beziehungen kennt“. Sollte sie dennoch von irgendjemandem etwas hören, „muss sie mir unverzüglich davon berichten …“10

Der Historiker Jewgenij S. Schumigorskij, Autor der ersten (unvollendeten) Biografie Maria Fjodorownas, die 1892 in St. Petersburg erschien, hat die Instruktion im Februar 1898 erstmals in der Zeitschrift Russkaja Starina veröffentlicht und kommentiert: „Die zarte Jugend der Prinzessin, ihre Unerfahrenheit und Unkenntnis der damals so verdorbenen und für junge, reine Herzen stets gefährlichen großen Welt haben den argwöhnischen und an bitteren Erfahrungen reichen Paul Petrowitsch zweifellos dazu bewogen, dafür zu sorgen, dass ihm seine zweite Ehe keine neuen Enttäuschungen und keinen neuen Kummer bringt. Paul Petrowitsch war von Kindheit an in strengem Respekt vor den Sitten, den Förmlichkeiten und dem Buchstaben der Vorschriften und Instruktionen erzogen worden. Es war nicht sehr weise, dass er seine Gedanken über sein künftiges Eheleben für seine Braut in die Form einer schriftlichen Belehrung kleidete […] während seine Beziehungen zu seiner Frau doch auf den Gefühlen der Liebe und der gegenseitigen Achtung beruhen sollten […].“11

Wir wissen nicht, wie Dorothea auf die „Punkte“, die Paul als strikt zu befolgende Vorschriften verstanden wissen wollte, reagiert hat. Obwohl wir keine modernen Maßstäbe an diese Ehegeschichte anlegen dürfen, können wir annehmen, dass sie einigermaßen schockiert war. Aber möglicherweise hat sie die Instruktion gar nicht so ernst genommen, wie sie gemeint war, weil sie jung, naiv und sentimental war und an ihr Glück glaubte. Später ist es jedoch zu einer Aussprache der Eheleute über dieses Papier gekommen, beide haben die Instruktion kommentiert, und Schumigorskij hat ihre Anmerkungen im Anschluss an die 14 Punkte veröffentlicht.

Aus der „Anmerkung“ der Großfürstin geht hervor, dass Paul die Instruktion verfasst hat, bevor er sie kannte. Weiter schreibt Maria: „Gott sei Dank, ich habe sie nicht gebraucht, weil meine Zuneigung zu ihm mich immer dazu veranlasst hat und mich auch weiter dazu veranlassen wird, seine Wünsche rechtzeitig zu erahnen. Mein Mann hat selbst eingesehen, dass die Forderungen, die er vorgetragen hat, ihm durch die schlechte Erfahrung seiner ersten Ehe eingegeben wurden.“ Die „Anmerkung“ des Großfürsten aber lautete: „Ich schäme mich dafür nicht vor Gott und habe mich vollkommen von den Gedanken losgesagt, die mir durch meine schlechte Erfahrung eingeflößt wurden. Ich bin verpflichtet, dieses Geständnis einer Gattin wie der meinen zu machen, die Tugenden und Qualitäten besitzt und die ich von ganzem Herzen liebe.“12 Vorerst war der jungen Frau, die im Sommer 1776 auf dem Weg nach St. Petersburg war, nur eines klar: Sie musste alles besser machen als ihre Vorgängerin und versuchen, das Gegenteil der verstorbenen Großfürstin zu sein. Und das hieß: vollkommene Unterordnung unter den Willen der Kaiserin und des Großfürsten, schnelles Erlernen des Russischen, betonte Zurückhaltung, keine politischen Ambitionen, sparsames Wirtschaften.

Paul war seiner Braut bis vier Werst vor Narwa entgegen gekommen, die letzten Meter sogar zu Fuß gegangen.13 Gemeinsam reisten sie in Dorotheas Wagen weiter nach Zarskoje Selo, wo sie am Abend des 11. September eintrafen. Die Hofgesellschaft bekam nur noch mit, wie sich die Prinzessin der Kaiserin zu Füßen warf. Dann schlossen sich die Türen hinter ihr. Noch am selben Abend wusste die halbe Stadt, dass Madame de Würtemberg „groß, gut gebaut, ein bisschen stark und von angenehmer Figur“ war und den „schönsten Teint“ sowie „tadellose Hände und Füße“ hatte.14

Katharina war hingerissen. „Die junge Prinzessin, die ich aus den Händen Eurer Majestät erhalten habe und von der wir alle entzückt sind, ist gestern in guter Gesundheit angekommen und hat Freude und Zufriedenheit mit sich gebracht. Als ich sie erblickte, habe ich noch lebhafter empfunden, wie viel ich Eurer Majestät schulde“, schreibt sie dem König.15 Und dem Prinzen Heinrich schreibt sie tags darauf: „Endlich habe ich sie hier, diese charmante Prinzessin, und wir alle sind buchstäblich entzückt von ihr. Das Äußere ist ein Abbild der Arglosigkeit, des guten Willens, der Güte ihres Herzens; wenn ihr Herz nicht so wäre, dann wäre ihre Physiognomie eine andere, ich prophezeie ihr die glücklichste Zukunft […] Meine Achtung für den Prinzen und die Prinzessin von Württemberg ist gestiegen, seit ich die Prinzessin, ihre Tochter, kennengelernt habe, man braucht der Erziehung, die sie ihr gegeben haben, nichts hinzuzufügen. Sie ist genauso, wie man sich wünschte, dass sie sei.“16 Der Brief bestätigt indirekt, dass die Kaiserin zunächst Vorbehalte gegen das Herzogspaar hatte, die mit Dorotheas Ankunft schlagartig verschwunden waren. „Nehmen Sie zur Kenntnis, dass meine Prinzessin gestern Abend angekommen ist, dass sie vom ersten Augenblick an alle Herzen erobert hat und dass sie reizend ist“, schreibt sie Baron Grimm. „Ihr junger Mann [Ludwig von Hessen-Darmstadt, M.B.] wusste nicht, was er tat, als er meine Prinzessin ohne Bedauern verließ.“17 Kurz darauf traf Grimm in Zarskoje Selo ein und blieb fast ein Jahr in Russland.

Anders als erwartet beruhte das Entzücken auf Gegenseitigkeit: Dorothea war begeistert von Katharina. „Die Kaiserin ist eben gegangen, mein Gott, wie wunderbar sie ist“, schreibt sie Paul in ihrer überschwänglichen Art, „ich bewundere und liebe sie bis zum Wahnsinn! Dieser Besuch hat mir ein so großes Vergnügen bereitet, dass ich Ihnen sofort davon Mitteilung machen möchte, denn ich will jeden Augenblick mit meinem lieben Fürsten teilen: ein kleiner Beweis der Freundschaft, die ich für ihn empfinde.“18

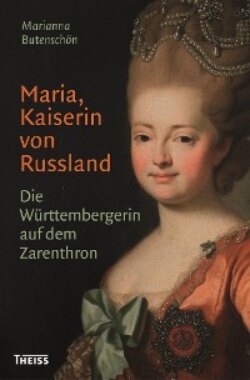

Unterdessen gab es in der Stadt nur ein Thema: die Neue. „Man spricht viel von der zukünftigen Großfürstin; sie ist, heißt es, liebenswürdig, zuvorkommend und sanften und zugänglichen Gemüts“, schreibt Corberon. „Ihre Gouvernante [die „Feldmarschallin“, M.B.] lobt ihren Charakter über alles. Sie hat alle diejenigen mit Anmut empfangen, die ihr vorgestellt wurden, und mit allen gesprochen. Sie bringt ein paar Worte auf Russisch heraus und wird es bald sprechen, sagt sie jedenfalls. Man spricht nicht sehr vorteilhaft von ihrer Figur: sie ist groß, fett, ein ziemlich schöner Teint; aber man behauptet, dass sie schwarze Zähne hat. Ich urteile bis jetzt nach dem, was ich gehört habe. Überdies spricht man so unterschiedlich über diese Prinzessin, indem man sie mal mit der Verstorbenen vergleicht, mal über sie selbst urteilt, und die Vorurteile pro und contra, die man hinzufügt, sind so, dass es schwer ist, jetzt ein solides Urteil zu fällen.“19 Zwei Tage später besuchte der Chevalier den populären schwedischen Porträtmaler Alexander Roslin, Mitglied der französischen Akademie der Schönen Künste, den er aus Paris kannte. Roslin war 1775 auf Einladung Katharinas II. nach Petersburg gekommen, um ein Paradebild von ihr zu malen, worauf noch viele andere von ihm porträtiert werden wollten. Zur großen Schar seiner Kunden hatten auch die verstorbene Großfürstin und Andrej K. Rasumowskij gehört. Und Dorothea war gerade erst in Zarskoje Selo angekommen, da hatte sich Roslin auch schon an den Entwurf eines Porträts gemacht. „Ihre Figur ist rund und frisch; aber sie hat überhaupt keine klaren Konturen, wenig Ausdruck, gar nichts Charakteristisches“, notiert Corberon über das Gemälde in Lebensgröße, das 1777 fertig und später vielfach kopiert wurde.20 Darauf war die „runde Figur“ im rosa Hofkleid allerdings zur schlanken Grazie mutiert, und die Porträtierte konnte zufrieden sein. Hingegen fand sich Katharina von Roslin dargestellt wie „eine schwedische Köchin, sehr glatt, geleckt und ordinär“.21

Am Dienstagabend, sechs Tage nach ihrer Ankunft, kam Dorothea mit der Kaiserin zum Besuch von Voltaires Nanine (1749) in russischer Sprache in die Stadt. Katharina hatte befohlen, ausnahmsweise aus der Admiralität Salut zu schießen, als die Kutsche über die Stadtgrenze rollte. Wie Corberon bemerkt, wurden die beiden Damen im Theater weder mit Beifall noch mit Geraune begrüßt, was aber seiner Meinung nach „hier“ nichts zu bedeuten hatte. Es folgten: am Mittwoch, dem 18. September, ein Konzert bei der Prinzessin, am Donnerstag ein Ball paré, am Freitag eine Theateraufführung, am Samstag ein geselliges Beisammensein in der (Kleinen) Ermitage, am Sonntag ein Maskenball.22

Am 19. September wurden Ihrer Durchlaucht in Gegenwart des Großfürsten die Diplomaten vorstellt. Dem Chevalier de Corberon fielen „sein geziertes Gehabe“, „seine gekünstelte und wenig natürliche Art“ und „seine lächerlichen angeblichen Gunstbezeigungen“ auf, so dass der Zesarewitsch ihm vorkam wie ein Provinzdandy. „Die Prinzessin ist weder schön noch hübsch, aber sie ist einfach und natürlich; und obwohl ihr schon fast als Verbrechen angelastet wird, dass sie nicht die Finesse und den Charakter der Vorgängerin hat, wird sie klug und vorsichtig daran tun, die geringere Rolle zu spielen, weil sie eine Schwiegermutter hat und zwar eine gekrönte Schwiegermutter etc., etc.“23 Im Chor der Lobeshymnen klingt Corberons Stimme womöglich so dissonant, weil er ein Freund des Grafen Rasumowskij war und nicht an die Gerüchte glaubte, die über ihn erzählt wurden. Paul hielt er wegen seiner Haltung Rasumowskij gegenüber für einen Mann „mit wenig Charakter“.24 Die Kaiserin mochte den Chevalier nicht, und so beobachtete und beschrieb der schreibgewandte Franzose sie mit kritisch-ironischer Distanz.

„Die Hofgesellschaft spricht mit großem Lob von der Prinzessin von Württemberg“, meldet hingegen Robert Gunning, der englische Boschafter, nach London, „man rühmt ihre Schönheit und ihre Manieren. Der Großfürst fühlt, wie es scheint, eine zärtliche Liebe zu ihr, so dass die Prinzessin eine ähnliche Macht über das Herz ihres Gemahls haben wird wie ihre Vorgängerin; nur wird sie bei ihrem hervorragenden Verstand unstreitig einen besseren Gebrauch davon machen.“25

Nach kurzer Unterweisung in der Lehre der orthodoxen Kirche durch Erzbischof Platon, der zum Glück fließend Französisch sprach, trat Dorothea am 25. September über. Der Chevalier de Corberon hat die Zeremonie beschrieben: „[Mme de Würtemberg] war weiß gekleidet. Ihr Gesichtsausdruck war ziemlich traurig, und ohne Rouge sah sie sehr blass aus. Wir gingen mit dem ganzen Hof in die Kapelle, und da sehr viele Menschen dort waren, habe ich von der Zeremonie, die sehr gut abgelaufen ist, nichts gesehen. Die Prinzessin hat ihr Glaubensbekenntnis auf Russisch abgelegt und hat es, wie man sagt, gut gesprochen. Man hat aus der alten Formel alles entfernt, was beleidigend hätte sein können, wie seine Eltern zu verleugnen, die Kirche als Büßerin mit einer erloschenen Kerze zu betreten usw. Die Kaiserin hat ihr gezeigt, wie die Heiligenbilder angebetet werden, indem sie sich selbst mehrfach verneigte; denn unsere Katharina ist doch die beste Komödiantin. Sie ist fromm, zärtlich, stolz, majestätisch, liebenswürdig …; aber im Grunde ist sie immer sie selbst, das heißt, allein und ausschließlich an ihre eigenen Interessen gebunden, und um ihnen zu dienen, tut sie alles, was ihr für ihre Ziele passend und notwendig erscheint.“26 Doch auch dem Chevalier scheint es am nötigen Ernst gefehlt zu haben, denn wie wir lesen, ist er „gelangweilt, müde und sterbenshungrig“ nach Hause gefahren.27

Während der Zeremonie erhielt Dorothea den Namen Maria Fjodorowna, den Katharina ausgesucht hatte. Ihrer Freundin Lanele zufolge muss sie von dem Ganzen „sehr mitgenommen gewesen sein, sie, die unserem heiligen Glauben so verbunden ist, die so fromm und ihren Pflichten so streng ergeben ist“.28 Am nächsten Morgen folgte die orthodoxe Verlobung, durch die aus der Prinzessin von Württemberg eine Großfürstin von Russland wurde. Anschließend gab Katharina II. den ersten vier Klassen ihres Reiches ein Essen, am Abend folgte wieder ein Ball paré.29 An diesem Tag unterschreibt Maria einen Brief an ihren Verlobten zum ersten Mal mit ihrem neuen Namen. „Ich schwöre Ihnen in diesem Brief, Sie mein ganzes Leben zu lieben, zu verehren und Ihnen immer zärtlich verbunden zu sein; nichts auf der Welt wird mich je dazu bringen, meine Haltung Ihnen gegenüber zu ändern. Mit diesen Gefühlen bin ich für die Ewigkeit Ihre treue Freundin und Verlobte. Maria Fjodorowna.“30 Den Schwur hat sie allen Problemen und Krisen zum Trotz gehalten.

„Ich kann mich nicht hinlegen, mein lieber, angebeteter, verehrter Fürst“, heißt es in einem anderen Billett aus der Verlobungszeit, „ohne Ihnen noch einmal gesagt zu haben, dass ich Sie bis zum Wahnsinn liebe. Meine Freundschaft zu Ihnen, meine Liebe, meine Ergebenheit sind nach dem Gespräch, das wir heute Abend hatten, noch weiter gewachsen. Gott weiß, welches Glück es für mich bedeutet, Ihnen bald zu gehören; mein ganzes Leben wird nur dazu dienen, Ihnen jene zärtliche Ergebenheit und Liebe zu beweisen, die mein Herz immer für Sie empfinden wird. Gute Nacht, verehrter, lieber Fürst, schlafen Sie gut, lassen Sie sich durch Gespenster nicht beunruhigen, sondern erinnern sich ein bisschen an die, die Sie anbetet.“31 Einige dieser Briefchen unterzeichnete sie mit „Mascha“, „Maschenka“ oder auch „Hühnchen“.

Katharina war hochzufrieden. „Ich gestehe Ihnen, dass ich leidenschaftlich für diese bezaubernde Prinzessin eingenommen bin, leidenschaftlich im vollen Sinn des Worts“, schreibt sie an Johanna Dorothea Bielke, eine Freundin ihrer Mutter, der sie vor Jahren einmal in Hamburg begegnet war. „Sie ist gerade so, wie wir sie gewünscht: schlank wie eine Nymphe, von weißer Gesichtsfarbe wie eine Lilie, mit dem Inkarnat einer Rose; von hohem Wuchs mit entsprechender Fülle und einer großen Leichtigkeit im Gang. Milde, Herzensgüte und Aufrichtigkeit sprechen aus ihrem Angesicht. Alle sind von ihr entzückt, und wer sie nicht liebt, ist im Unrecht, denn sie ist dazu geschaffen und thut alles, um geliebt zu werden. Mit einem Wort, meine Prinzessin vereinigt alles in sich, was ich wünsche, und somit bin ich zufrieden.“32 Doch auch von Wilhelmine war Katharina anfangs begeistert gewesen …

Aus Anlass der Vermählung ließ die Kaiserin eine Gedenkmedaille prägen, die in Gold, Silber und Bronze weite Verbreitung fand. Der Avers zeigt das Doppelbildnis der Neuvermählten im Rechtsprofil hintereinander gestaffelt mit den beiden Namen. Auf dem Revers umschließt Hymen, der Gott der Ehe, zwei flammende Herzen unter einem riesigen Rauchpilz mit einer Kette. Die Umschrift lautet: „Russlands neue Hoffnung“.33 Wilhelmine von Hessen-Darmstadt hatte die Hoffnung, die hinsichtlich des Fortbestandes der Dynastie in sie gesetzt worden war, nicht erfüllt. Sophie Dorothea von Württemberg sollte sie erfüllen.

Die Hochzeit fand am 7. Oktober statt. Erzbischof Platon, der Paul schon mit Natalja getraut hatte, nahm auch diesmal die Trauung vor. Der Chevalier de Corberon war anfangs dabei. „Beim Signal von fünf Kanonenschüssen kamen wir bei Hofe an“, schreibt er. „Nacheinander trafen die Frauen ein, geschmückt wie Reliquienschreine und bedeckt mit Diamanten. Man muss nach Petersburg kommen, mein Freund, um diesen Überfluss an Reichtümern zu sehen. Nach einer Stunde erscheint die Kaiserin, gefolgt von Ihren Kaiserlichen Hoheiten; wir haben uns schnell von ihnen wegbewegt, um einen möglichst bequemen Platz in der Kapelle einzunehmen. Der Klerus war schon da, um sie zu empfangen, und als sie sich dem Altarraum zuwandten, hat die Kaiserin die Hand des Großfürsten und die der Großfürstin genommen, um sie zum Altar zu führen.“34

Damit endet die Schilderung Corberons, weil ein anderer Hochzeitsgast, ein „veritabler Koloss“, ihm die Sicht nahm, und da es sehr heiß und eng in der Palastkirche war, ist er lieber gegangen. Doch Alexander Roslin, der blieb, hat ihm später geschildert, wie die Trauung vollzogen wurde. „Die beiden Eheleute haben sich dem Altar genähert, wo sie Gebete verrichtet haben. Fürst OrlowI hat die Krone über den Kopf des Großfürsten gehalten und Monsieur BezkijII über den Kopf der Großfürstin. Die beiden Eheleute sind dreimal um den Alter gegangen, gefolgt von Orlow und Bezkij, den diese Zeremonie sehr ermüden musste. Der Fürst wechselte oft die Hand, der alte Bezkij hielt die Krone immer in derselben Hand, aber sie hat gezittert wie ein Blatt. Der Rest war uninteressant.“35 Nach der Trauung folgte ein großes Diner unter den Orangenbäumen in der Galerie der heutigen Kleinen Ermitage. Es war ein schöner Anblick.

Tags darauf erschien das diplomatische Corps erneut bei Hofe, um den Jungvermählten zu gratulieren. Diesmal wurden die Herren zum Handkuss zugelassen. Abends war die Stadt wieder illuminiert. Gegen Ende des Bal paré durften sich die Gäste die Gemächer des jungen Paares im Westflügel des Winterpalastes ansehen, die Katharina in der Zwischenzeit hatte renovieren lassen. Der Chevalier de Corberon fand sie „schön, reich und geschmackvoll möbliert“.36

Am Morgen des 10. Oktober drängte sich eine riesige Menschenmenge auf dem Schlossplatz rund um eine hölzerne Tribüne, auf der ein gebratener Ochse lag, der Hochzeitsbraten für die Petersburger, flankiert von vasenartigen Springbrunnen, aus denen Wein spritzte. Selbst mit Peitschenhieben gelang es der Polizei nur mühsam, die Ungeduldigen zu bändigen. Denn es ging nicht nur um das Fleisch, es ging auch um den Kopf des Tieres, der unter einem roten Tuch hervor lugte. Beim Signal eines Kanonenschusses stürzte sich das geladene Volk auf den Braten, und 100 Rubel warteten auf denjenigen Hochzeitsgast, der es schaffte, dem Ochsen den Kopf abzureißen. Am Ende wurden die 100 Rubel auf 300 „Sieger“ verteilt, die Teile des Kopfes beibringen konnten. Corberon, der das öffentliche Hochzeitsfest miterlebte, hatte für „dieses grobe und barbarische Spektakel“ nichts übrig.37 Und wir können annehmen, dass Maria so etwas auch noch nie gesehen hatte. Zu ihrem Geburtstag am 25. Oktober wurden Beförderungen bekannt gegeben, die schon an ihrem Hochzeitstag erwartet worden waren.

Ganz offensichtlich mochte Corberon die neue Großfürstin nicht besonders. Nach einer neuerlichen Begegnung mit ihr fand er sie „borniert“, bescheinigte ihr aber den „besten Willen, Erfolg zu haben“.38 Später beschreibt er sie zwar noch als „groß und schön, wenngleich nicht hübsch“, aber auch als „dumm“ und „garstig“. Angeblich trug sie die Schuhe ihrer verstorbenen Vorgängerin nach, was er allerdings kaum glauben konnte.39 „Die zweite Großfürstin war längst nicht so geistvoll wie die erste“, urteilte Jahre später der Schriftsteller Fjodor G. Golowkin, Zeremonienmeister am Hof Pauls I., „aber sie brachte alle Eigenschaften mit, die der anderen fehlten: eine große Bewunderung für die Kaiserin, eine ausgesprochene Leidenschaft für das Repräsentieren und das Hofleben und ein extremes Wohlwollen für die Nation, deren Sprache zu lernen sie sich beeilte und deren Religion sie guten Glaubens und mit Eifer annahm“.40 Für Paul Petrowitsch begann sein zweites Familienleben also unter den besten Voraussetzungen. „Ich halte aus Ihren Händen eine Frau“, schreibt er dem Prinzen Heinrich, „die durch ihre Eigenschaften das Glück meines Lebens ist und sicher sein wird.“41 In seinem nächsten Brief an den Prinzen spricht er von dessen „göttlicher Nichte“, die nicht nur die Gabe habe, überall Frohsinn und Ungezwungenheit zu verbreiten, sondern auch das Talent, „alle meine trüben Gedanken zu verjagen“.42 Die Beziehung zu seiner Mutter hatte sich offenbar entspannt. „Lieber Sohn!“, schreibt sie ihm im Spätherbst von der Jagd: „Ihr heutiger Brief hat mir doppelte Zufriedenheit gebracht: die erste, weil die Großfürstin fieberfrei ist und Sie gesund sind; die zweite, weil Sie morgen zu mir kommen wollen. In der Erwartung, dass Sie Wort halten, umarme ich Sie in Gedanken und schicke Ihnen beiden zwei Birkhühner von meiner heutigen Jagd. Katharina.“43 In seinem neuen häuslichen Glück schien Paul seine politischen Ambitionen zu vergessen.

In Berlin ärgerte sich Friedrich II. noch eine Zeitlang, weil sich die Verhandlungen mit Katharina über die Verlängerung des 1777 auslaufenden Verteidigungsbündnisses hinzogen, an dem er unbedingt festhalten wollte. Doch über seine Großnichte hörte er nur Erfreuliches. Schon Anfang Oktober schreibt er Legationsrat Solms, der den geplanten geheimen Briefwechsel mit ihr chiffrieren sollte, diese Korrespondenz werde wohl „sehr steril“ sein. „Im Grunde ist das nur eine Vorsichtsmaßnahme, die zu ergreifen ich für nötig hielt, um über alles informiert zu sein, im Falle, dass meine liebe Nichte dort nicht so empfangen würde, wie ich es wünschte. Aber da alles sich zu ihren Gunsten äußert […] scheint es ganz so, als ob ich diese Vorsicht nicht mehr brauche.“44

So konnte Maria ihre neue Stellung ziemlich schnell nutzen, um etwas für ihre Familie zu tun. Schließlich war sie der einzige fnanzielle Rückhalt ihrer Eltern, die immer Geld brauchten. Sie war gerade erst verlobt, da bat sie den König von Preußen bereits um schnellere Beförderung ihrer beiden ältesten Brüder, und sie war noch nicht zehn Tage verheiratet, da fragte sie schon nach den ihnen versprochenen Regimentern.45 Der König fand allerdings, dass Friedrich und Ludwig erst einmal etwas lernen müssten, und bat um Geduld. Sehr viel mehr interessierte ihn, wie sich seine Großnichte am Petersburger Hof entwickelte. „Ist man immer noch mit der Großfürstin zufrieden?“, fragt er Solms schon zwei Wochen nach der Hochzeit in einem Postskriptum.46 Am 12. November will er wissen, „ob der erste Eindruck, den diese Prinzessin gemacht hat, sich erhält oder ob er eine Änderung erfahren hat“.47 Friedrich hatte keinen Grund zur Sorge, denn seine Großnichte, die er nun protokollgemäß „Meine Frau Schwester“ nannte, fuhr fort, Pluspunkte zu sammeln.48 Aber er wartete ungeduldig auf ihre erste Schwangerschaft. Als der November verging, ohne dass eine diesbezügliche Nachricht eintraf, legte der König der Siebzehnjährigen unverhohlen nahe, doch dem Beispiel der Prinzessin Ferdinand zu folgen, „die einen Sohn zur Welt gebracht hat.III […] und ich hoffe, Madame, dass Sie es ihr so schnell wie möglich gleichtun.“49 Auch die Kaiserin wartete auf die bewussten Anzeichen.

Maria lebte nun dreieinhalb Monate in St. Petersburg und hatte bereits Heimweh nach Étupes, glaubte, ihre Eltern nie wiederzusehen, und vermisste die Freundin. „Jedes Mal, wenn ich daran denke“, schreibt sie Lanele zum Jahresende, „bin ich für den Rest des Tages traurig und melancholisch.“ Sie unterzeichnet als „Maria, Großfürstin von Russland, geb. Prinzessin von Württemberg“ und fügt als Postskriptum hinzu: „Der Großfürst, der anbetungswürdigste Ehemann, macht Ihnen seine Komplimente. Ich freue mich sehr, dass Sie ihn nicht kennen, denn Sie könnten sich nicht daran hindern, ihn anzubeten und ihn zu lieben, und dann würde ich eifersüchtig werden. Dieser liebe Mann ist ein Engel, und ich liebe ihn bis zum Wahnsinn.“50

Zu Beginn des Jahres 1777 übernahm die Großfürstin die Patenschaft über Laneles Tochter, die im Januar in Straßburg geboren und im Temple Neuf protestantisch getauft worden war. Paul mochte die Freundin seiner Frau, der er den Spitznamen „Zuckerbucker“ gegeben hatte, und an den Posttagen erkundigte er sich nach Neuigkeiten von „Madame de Zuckerbucker“ oder ließ Maria Grüße an sie ausrichten. „Ich weiß nicht, was ich geben würde, damit Sie den anbetungswürdigen Mann kennenlernen, den ich habe; das ist ein Engel, das ist die Perle aller Ehemänner; dank dieser göttlichen und wunderbaren Vorsehung bin ich glücklich, so glücklich wie nur möglich. Ich wiederhole es Ihnen jedes Mal, meine liebe Freundin, denn ich bin überzeugt, da ich die Freundschaft kenne, die Sie für mich haben, dass Sie Anteil an meinem Glück nehmen.“51 Aus mehreren Briefen geht hervor, dass die Baronin gelegentlich Gemälde für ihre Freundin kaufte und ihr Künstler empfahl. Maria schickte von Zeit zu Zeit Tee.

Schon Anfang 1777 konnte sie ihrem Mann demonstrieren, wie viel Russisch sie gelernt hatte. „Meine Seele! Ich hoffe, dass Sie mit mir zufrieden sein werden, wenn ich Ihnen meine erste Übersetzung aus dem Französischen ins Russische zur Kenntnis gebe. Das zeigt Ihnen, wie sehr ich mich bemühe, Ihnen in allem zu gefallen, weil ich die russische Sprache liebe, Sie darin liebe; ich bedauere sehr, dass ich noch nicht all das ausdrücken kann, was mein Herz für Sie fühlt, und endige mit Bedauern, indem ich Ihnen nur sage, dass Sie mir teurer sind als alles andere auf der Welt. Maria“52

Indessen hatte sich Pauls Laune trotz seiner glücklichen Wiederverheiratung nicht gebessert, und Prinz Heinrich war einer der wenigen, denen gegenüber er seinen Missmut mehr oder weniger offen äußerte: „Wir lieben uns in unserer Ehe“, schreibt er dem väterlichen Freund, „und diese Sicherheit lässt uns philosophischer auf viele Dinge um uns herum schauen, die besser laufen könnten und mich beunruhigen würden, wenn ich der Grund wäre oder wenn ich hätte Abhilfe schaffen können, es aber nicht tat.“53 Nur drei Wochen später kommt er erneut auf seine Lage zu sprechen: „[…] ich lebe zufrieden in meiner Ehe, indem ich mich immer nach Ihren Ratschlägen richte und sie möglichst oft anwende, was mir immer sehr gut tut. Da ich Zuschauer vieler Dinge bin und niemals Akteur, nutze ich meine Zeit zum Nachdenken und beschäftige mich, so oft es mir möglich ist, mit Lesen und versuche, mit Menschen zusammen zu sein, damit sie mich kennenlernen und ich mich selbst kennenlerne. Ich sehne mich oft nach Ihrer Anwesenheit, weil ich mich daran gewöhnt hatte, mich Ihnen zu öffnen, und weil Sie dann Zeuge vieler Ereignisse geworden wären, die aus der Entfernung anders aussehen. Es gibt Situationen, in denen man scheinbar immer Unrecht hat, und andere, in denen man scheinbar immer Recht hat. Sie werden mir Hypochondrie oder Melancholie vorwerfen, meinetwegen, aber die Untätigkeit, in der ich mich befinde, entschuldigt mich zum Teil …“54 Maria dürfte den Inhalt dieser Briefe gekannt haben, hätte sich derlei Aussagen aber nicht erlaubt. „Mein Glück nimmt täglich zu, sowohl durch das Wohlwollen, das Ihre Majestät mir erweist, als auch durch die zärtliche Freundschaft, die mein anbetungswürdiger Mann mir entgegenbringt, dem ich im höchsten Grade verbunden bin und für den ich tausend Leben geben würde, wenn ich sie hätte“, ergänzt sie Pauls Brief. „Und Sie sind es, mein liebster Onkel, dem ich mein ganzes Glück verdanke.“55

Kein Zweifel, Maria liebte ihren Mann. Doch schon bald sollte ihr bewusst werden, dass Paul kein Engel war und Katharina keine liebe Mutter. Paul konnte und wollte sich seiner Mutter gegenüber nicht durchsetzen, und Katharina fand schon bald, dass auch ihre zweite, anfangs so gelobte Schwiegertochter gegen sie „arbeitete“. Möglicherweise neidete sie ihr den Einfluss auf Paul, den sie so schnell gewonnen hatte und den alle Diplomaten bis in die 1790er-Jahre immer wieder hervorheben. Das Glück des jungen Paares war jedenfalls nicht von langer Dauer, Marias Leben wurde viel komplizierter, als sie erwartet hatte.

I Fürst Grigorij G. Orlow (1734–1783), Organisator des Staatsstreiches von 1762, langjähriger Favorit der Kaiserin, Generalfeldzeugmeister

II Iwan I. Bezkij/Bezkoj (1704–1795), Präsident der Akademie der Künste, bedeutender Bildungsreformer

III Die Prinzessin Ferdinand, geborene Prinzessin von Brandenburg-Schwedt, also eine Tante Marias, hatte im 21. Ehejahr ihr sechstes Kind, den Prinzen Paul, geboren, der aber nur wenige Wochen lebte.