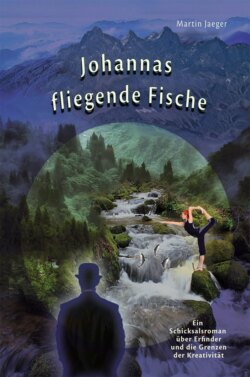

Читать книгу Johannas fliegende Fische - Martin Jaeger - Страница 8

Hospiz

ОглавлениеRein äußerlich betrachtet verändert sich der Tagesablauf von Max in der Ramsau nur wenig. Nicht vor dem dritten Jahr seines Aufenthalts. Doch entwickelt er einige schwer zu durchschauende Marotten.

Die siechenden Alten im Hospiz mögen ihn, das ist das Wichtigste. Gleich nach seiner Ankunft montiert er neue Glühlampen im gesamten Anwesen. Es wird viel gelacht. Ganz im Gegensatz zu seinem äußeren Auftreten – grauer Hausmeisterkittel, Holzschuhe, ein gelber Strohhut sommers wie winters – wirkt er auf Patienten und Pflegepersonal wie eine erlösende Lichtgestalt, ein ruhender Pol, dessen bloße Gegenwart Trost und Heiterkeit zu spenden vermag, obwohl er immer noch nicht viel spricht. Doch tun das die meisten der Kranken ebenfalls nicht, man verständigt sich eher wortlos.

Wie immer erhebt er sich morgens um fünf von der Pritsche der kleinen Hausmeisterwohnung, bereitet mit seinem angerosteten Tauchsieder einen Pulverkaffee, betrachtet im Sommer, wenn die Dämmerung bereits aufgezogen ist, mit fragenden Augen den Gipfel des Dachsteinmassivs, wird aus der Melange von Nebelschwaden und Lichtstimmungen in Verbindung mit der Analyse seiner Ohrgeräusche und dem aufkommendem Wind Schlüsse für den Tag ziehen. Eine Art Quersummenorakel.

Der Tag beginnt, wenn die Uhrzeiger eine senkrechte Linie bilden. Dann steht auch Max aufrecht, beginnt mit der Arbeit. Es ist genau 6 Uhr morgens.

Über den Kiesweg marschiert er zur Eingangstür, schließt auf, weil jederzeit jemand zum Sterben kommen könnte, schaut nach dem Licht, wie es gerade heute auf das Holzschild fällt, achtet auf Libellen, nimmt einige tiefe Atemzüge, horcht auf das sanfte Quietschen der Aufhängung.

Die wichtigen Tage, das sind immer die, wenn er nichts hört, - privater Erfahrungswert quasi. Dann schlüpft er in ein paar bereitstehende Mokassins, Strickstrümpfe mit Ledersohlen, die Marlene ihm gleich zu Beginn seines neuen Jobs überreicht.

Auf leisen Sohlen absolviert er seine Runde, jeden Tag dieselbe. Lautlos schleicht er an den Zimmern der Hospizgäste vorbei, hält vor der einen oder anderen Tür einen Moment inne. Bisweilen geht er in eines der Sterbezimmer, setzt sich still an ein Bett, ergreift für eine Viertelstunde schlafende Hände, tritt in einen stummen Dialog. Doch kann es auch anders kommen:

Als Erstes, wenn er ein Krankenzimmer betritt, schaut er, ob die Todgeweihte schlafen oder wachen, ihn gar erwarten. Möglich, dass Max ein kurzes Schwätzchen hält und sofort weiterzieht. Doch können sich auch andere, eigentümlichere Situationen einstellen, vor allem, wenn der Patient nicht bei Bewusstsein ist, halb im Koma seiner Transition entgegen dämmert.

Ein-, zweimal beobachtet Marlene Kirchgasser ihn heimlich vom Garten aus hinter dem Haus, wo sie in aller Herrgottsfrühe barfüßig meditierend durch den Tau läuft. Eigenartig, welcher Dinge sie da bei einem scheuen Blick durch die Fensterscheibe gewahr wird:

Wie auf Samtpfoten schleicht Max in dem ungewohnten Schuhwerk an das Bett, wo einer der Gäste, halb bewusstlos oder komatös, sein Ende erwartet. Eine halbe Stunde später würde sie selbst nach ihm sehen, aber Max ist an manchen Tagen einfach schneller. Ein Verhalten gleicher Art wird sie in Folge noch einige Male bei ihm beobachten:

Zu Beginn steht er nur in der Tür, verengt seine Augen zu Schlitzen, macht den Blick diffus und weit, als wolle er sich nicht durch eine falsche Fokussierung von Äußerlichkeiten ablenken lassen. Dann atmet er tief ein, öffnet Hände und Arme, den Raum umarmend, nimmt die Atmosphäre und die vorhandene Energie ganz in sich auf. Für gewöhnlich kennt er alle Gäste, ist bei ihrer Ankunft wie auch bei ihrer Transition zugegen.

Nicht, dass man hier von Freundschaft reden könnte – selbst wenn sich derlei bisweilen einstellt – es geht eher um sprachlose Nähe, die er zu den Dämmernden aufbaut, an Intimität weit über herkömmlichen Aspekten von Bekanntschaft. Zunächst betrachtet Marlene ihn mit kritischen, dann mit immer wohlwollenderen Blicken, wie nah Max mit seinen Gesten dem Wesen der Menschen kommt. Nähe und Wärme, darauf kommt es an. Das ist es doch, worum es hier geht!

Wenn er sich eingestimmt hat, schleicht er vorsichtig, die Hände leicht erhoben zu Antennen, auf den Schlafenden zu, befühlt in der Luft den Raum oberhalb des liegenden Patienten, dort, wo er noch etwas fühlen kann, ohne den Körper zu berühren; Wärme, Hitze, Kälte, ein Knoten, was auch immer. Schwer zu sagen, was genau er da tut, ob er in der Luft über den Sterbenden eine Art Astralkörper vermutet oder schlicht das Lebenszentrum des Menschen fühlt.

Als sie ihn einmal darüber zur Rede stellt, durchaus freundlich und tolerant gegenüber seinen morgendlichen Aktivitäten, redet er so unbeholfen wie kompetent von Energielöchern. Die sind eher kalt, sagt er, haben eine graue oder bläuliche Farbe, im Gegensatz zu Schwellungen, die auf knotenartige Entzündungen hinweisen. Die sind in der Regel heiß und rosa bis dunkelrot.

«Sprichst du von der Aura?», fragt Marlene ihn einmal.

«Woas i net. Aura, wos’n des?», antwortet er nur. Jegliche esoterische Begrifflichkeiten sind ihm fremd. Für ihn sind das alles «Elementare».

«Die wichtigsten Elementare», so sagt er und redet, als handele es sich um eine biologische Maschine, «halten sich immer direkt in der Nähe des Körpers auf. Sie greifen den Geist, wenn es soweit ist. Wann er auf die andere Seiten soll».

Irgendetwas ist da, gesteht sich auch Marlene Kirchgasser ein. Wenn Max so bei den Patienten steht, die Hände über ihrem Körper wie ein Tai-Chi-Meister bewegt, sieht es aus, als ob er etwas aus dem Energiefeld herauszieht, das die Leute umgibt, um anschließend aufkommende Wogen mit den Händen zu glätten – gerade so, wie man Falten aus einem Federbett streicht.

Nie verlässt er die schlafenden Hospizgäste, ohne beim Herausgehen die Handflächen aneinanderzulegen und sich stumm zu verneigen.

Woher hat er das nur?

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Leidenden erwachen, es zu knappen einsilbigen Gesprächen kommt, die Max eher einschränkt als befördert. Etwa, wenn ein Patient keinen oder nur wenig Schlaf gefunden hat, angstvoll seinem bevorstehenden Ende entgegenfiebert, der Krebs oder die Schmerzen ihn die Nacht hindurch keinen Schlaf finden ließen.

«Servus, Max. Viel hab i net gschlafen. Weißt, der Krebs. Und die Angst. Ohne die Schmerzen wärs leichter. Ach, ich wollt, es wär schon vorbei.»

«I woas.»

Niedertourig laufen sie bei Schwäche, übertourig, wenn die Lebensflamme dabei ist, sie zu verzehren. Die Flamme hält die Moribunden allein durch ihre Schmerzen auf Trab, während aggressive Tumore im Innern das Lebenslicht wegfressen, von dem Feuer leben möchten.

Bisweilen kriegt er es hin, etwas von dem Jammer zu nehmen, Empfindungen zu besänftigen, sodass der Tag erträglicher auszuhalten ist.

Es gilt, den göttlichen Plan zu verstehen, wenn die Todgeweihten lernen, ihre Qual zu akzeptieren, durch sie hindurchgehen, um später entspannt die Welt verlassen zu können. Dazu sind nur wenige ohne Betäubungs- oder Schmerzmittel in der Lage. Aber wenn es gelingt, haben alle etwas davon. Mindestens eine Würde.

Irgendwann steht er auf, zieht weiter, betritt die geräumige Küche, stellt den großen Teekessel auf den Herd, nimmt einen Apfel, beißt hinein, prüft aufmerksam die Beschaffenheit des Kerngehäuses. Dann lässt er im Badezimmer ein Vollbad für einen Bewohner ein. Der Gast besteht darauf, vor seinem Ableben täglich ein Bad zu nehmen, möchte er doch dem Herrgott in sauberem Zustand gegenübertreten.

Ja, bitte, warum denn nicht, solang die Kraft dafür reicht. Man soll schon schauen, was noch fehlt: Die letzten kleinen Wünsche erfüllen, wenn möglich.

Bisweilen versetzen ihn die unerfüllten Sehnsüchte und Reflektionen der Sterbenden selbst in tiefe Meditationen, in denen es zu ihm spricht, ein Gedanke, ein inneres Wort, der Herr Jesus, der Dalai Lama oder nur die Vernunft, egal.

«Genau kann ich auch nicht sagen, was geschieht, aber es ist möglich, das Feld der Träume zu betreten», denkt Max, während er die Temperatur des Badewassers prüft. Mehr als einmal drehte sich ein Sterbeprozess sogar völlig um. Einer der Todgeweihten erholte sich so gut, dass er lachend und kerngesund, gleichwohl am Stock, das Sterbehospiz wieder verließ, um zweimal pro Woche zurückzukehren, weil er den «richtig Leidenden», wie er sich ausdrückte, Beistand leisten wollte.

Zuletzt, wenn die Sonne aufgegangen ist, löscht Max das Nachtlicht im Flur, tritt vor die Eingangstür, tauscht wieder das Schuhwerk und geht über den Kiesweg nach hinten in sein Allerheiligstes.

Im dritten Jahr seines Aufenthalts am Fuße des großen Berges stellt sich hier etwas völlig Neues ein, ein Trostpflaster, das seinem Leben erneut Sinn verleiht. Als ob der Herrgott – oder wer auch immer – ein Einsehen gehabt und seinem Herzen einen Schubs versetzt hätte. Dabei war es keine höhere Macht, die hier hilfreich zu Seite sprang, sondern eine Fügung der Gnade. Ausgerechnet die Mutter von Ingenieur Raumer führte es nach ihrem Schlaganfall in die Ramsau, Ortsteil Heimat bei Filzmoos. Max wusste, dass die beiden sich nicht allzu gut verstanden.

Tagelang lief er nach ihrer Ankunft an ihrem Einzelzimmer vorbei, las das Namensschild an der Tür, das Marlene angebracht hatte. «Elsa Raumer». Er wagte nicht, zu glauben, dass es wahr sein könnte.

Vierzehn Tage traute er sich nicht, sie anzusprechen. Bis er sich ein Herz fasste und das Zimmer der gelähmten Dame betrat, die nach dem Schlag die Sprache verloren hatte. Jetzt musste er reden, fragen, als Bittsteller agieren. Die Sache war es wert.

«Ja, sagen Sie bitte, san Sie eventuell verwandt mit dem Raumer Paul aus Lindenberg in der Schweiz? Sie sehen ihm gerad so furchbar ähnlich.» In ihrer stummen Sprachlosigkeit riss die gelähmte Frau die Augen auf und zwinkerte verschwörerisch. Passt schon. Da wusste Max, dass sich von nun an etwas ändern würde. Es dauerte noch, aber am Ende gab sich der Raumer Paul einen Ruck. Guter Junge.

Das Haus hatte ihn aber auch bitter nötig, den Ruck. Natürlich musste man dem sturen Schweizer zunächst zureden wie einem kranken Gaul. Von Nichts kommt nichts. Doch das Hospiz stand kurz vor der Pleite, es ging nicht gerade gut, wirtschaftlich gesehen, auch wenn kaum jemand bemerkte, wie sehr man darbte und knapste. Gerade hatte er eine Reihe von 60er und 100-Watt-Glühbirnen gegen 40er austauschen müssen, um Strom zu sparen. Nein, auf keinen Fall die neumodischen Energiesparlampen, ordnete er an. Die enthielten Quecksilber und waren Sondermüll. Außerdem sollte nicht mehr so oft heiß gebadet werden.

Da musste er tatsächlich auf die Post ins Dorf und ein Ferngespräch in die Schweiz führen, um Raumer davon zu unterrichten, dass seine Mutter nun unter seinen Fittichen gelandet war – und dass es dem Haus schlecht erging. Er solle gefälligst selbst schauen kommen, unter welch prekären Energiebedingungen sie die letzte Zeit ihres Lebens verbringen würde. Zwei, drei Mal kam Raumer nun angereist, mit wehendem Haar, konferierte am Ende mit der Oberin.

Anschließend ging es halt wieder einmal um die gute alte Schweigepflicht. Doch dieses Mal konnten alle anderen aus dem direkten Umfeld davon profitieren. Am Ende hatten sie es hinbekommen. Es war geschehen.

Von Anfang an gewöhnte er sich an, den Wirtschaftstrakt, sprich: Heizungsschuppen, immer penibel abzuschließen, sorgte sogar für ein stabileres Türschloss, dessen Schlüssel er sorgsam an einem Band um den Hals trug.

Beim Aufschluss der Tür quälte ihn anfangs stets der Gedanke, wie fragwürdig die Maßnahme eines besseren Schlosses war. Aber wenigstens gab es ein beruhigendes Gefühl, wenn er schlief. Die Aufmaße der angebauten Baracke mit dem Generator glichen auf organische Weise seiner Portiersloge in Graz. Was soll sein, eng ist schön. Und ein Generator ist ein Generator ist ein Generator. Punkt. Genau hier verschmelzen Vergangenheit und Zukunft zu einer neuen Gegenwart.

Wie gern positioniert er sich morgens auf dem Stuhl neben dem Sicherungskasten und wirft einen Blick auf drei digitale Anzeigetafeln, die jeweils einen anderen Wert bedeuten: Die aktuelle Leistung, die potenzielle Höchstleistung und das erlangte Einsparpotenzial. Dann hebt er die Wachstuchdecke über dem Beistelltischchen an, vergewissert sich, dass der kleine Kasten mit den LEDs so arbeitet, wie er soll. Zwei Scheiben ziehen sorglos ihre Kreise umeinander. Eine Mindeststrommenge wird aus dem öffentlichen Netz eingespeist, damit die Behörden nicht bemerken, was hier vor sich geht. Ein Strom fressender Töpferofen ist das geeignete Mittel der Wahl. Hoher Verbrauch, gut zu berechnen. Die Menge verbrauchter Energie soll auch nicht immer identisch sein. Dies zu regulieren, dafür ist der Hausmeister zuständig!

Dann träumt er den Berggipfel hinauf, fragt sich, was Hanneken wohl zu seinem neuen Beruf sagen würde. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart: Die Bilder laufen, wie sie laufen.

Auch die morgendlichen Sitzungen in den Krankenzimmern gehen nun leichter von der Hand. Je mehr er von dem versteht, was hinten im Maschinentrakt vor sich geht, desto mehr verwandeln sich auch seine Perspektiven und die Haltung zur Wirklichkeit, die in eine eigene Zeitlosigkeit hinüber gleitet. Muss am Alter liegen.

Wie eine kühle Brise in einer heißen Sommernacht legt sich heitere Stimmung auf das Gemüt aller. Das, was den Stromerzeuger antreibt, wirkt sich auch auf die Hospizgäste positiv aus, lässt sie leichter atmen. «Jedes Mal geschieht das, wenn die Natur sich ihr Recht nimmt», wie der Forstrat immer sagte. Wärme und Helligkeit durchfluten das Hospiz. Unmöglich für einen Werkzeugmacher, den genauen technischen Unterschied zwischen diesem Wundergenerator und einem lebenden Wesen zu benennen. Von kosmischer Energie leben beide. Nur davon. Nun ja, einen Unterschied gibt es vielleicht doch: Menschen benötigen mehr Zuwendung.

Aber dafür sind ja Marlene und die anderen da.

Er ist sich inzwischen sicher, dass er den Mörder von Bulgakov vorher schon einmal gesehen hat. Zumindest den Typ, diese Art von Typ. Internationales Gehabe, derselbe Anzug, dieselbe arrogante Gestik, wie sie der Kerl am Tag des Mordes an den Tag legte. Ganz offen hatte der erste Besucher gesprochen, wahrscheinlich der Kontaktmann, gesagt, er wolle bald mit seinen Kollegen vorbeikommen und Bulgakov besuchen; ein Deutscher mit Brille. Stand mitten am Tage unangemeldet vor dem Portiersverschlag in Graz. Mein Gott, das ist nun auch schon so viele Jahre her und fühlt sich an wie gestern, fest eingebrannt.

Er hatte dem Schlacks noch gesagt, er könne die blöde Sonnenbrille getrost abnehmen, im Institut gäbs nicht so grelles Licht. Escher hatte der geheißen. Oder so ähnlich. Trug denselben affigen Anzug wie der Mörder vom Professor. Wiedererkannt hatte er ihn nur, weil er diese Kopfbedeckungen so hässlich fand. Modeerscheinungen der feinen Leute!

Über seine Erinnerungen meditiert er eine halbe Stunde. Neben ihm, unter einem Beistelltisch, rotieren zwei leuchtende Scheiben. Es ist, als ob sie ihm zuflüstern: «Ruhig, Cord, ganz ruhig, bleib gelassen. Es ist, wie es ist. Schreib einen Brief. Sag Johanna, was du weißt. Mal ein Bild. Zeig ihr deine Vision. Was willst du ihr denn sonst hinterlassen, wenn du gehst? Was hast du für deine Tochter, Max, außer einem falschen Namen?

Zwei falschen Namen, wenn man es genau nimmt. Weil du den Familiennamen deiner Frau angenommen hast. Aus Sicherheitsgründen versteht sich. Was ist dein Vermächtnis? Was wirst du mit dem Schlüssel an deinem Hals tun? Die Stunde der Wahrheit naht. Bald.»

Dann steht er auf, läuft noch einmal vor das Haus. Ein leichter Wind ist aufgekommen, die Sonne illuminiert die Bergspitze. Irgendwann wird er mit der Seilbahn auf diesen Gipfel fahren, die Ramsau und das Hospiz von oben betrachten. Früher oder später. So oder so. Oder doch anders.

Jedes Mal, wenn er aufschaut, hat sich das Sonnenlicht wieder neu eingestellt. Wie er auch. Mehr als einmal, wenn er eine Totenwache hielt, in einen stummen Dialog mit der Seele desjenigen trat, der da gehen sollte, veränderten sich Licht und Luftfeuchtigkeit, bisweilen sogar die Akustik, und wie auf ein überirdisches Signal hin, stellte die Kuhherde einstimmig ihr unaufhörliches nächtliches Geläut ein, als wollten die Tiere dem Toten eine Art letzter Ehre erweisen. Getäuscht, genarrt vom Leben, war hier jeder, der meint, Ursache und Wirkung erkennen zu können, anstatt von der ewigen Durchdringung und Abhängigkeit aller von allen auszugehen. Besonders der Vernetzung des Lebendigen mit den sogenannten Toten. Und den Totgesagten. Werden, Sein, Nichtsein. Mehr gab es nicht.

Vielleicht war es nicht der Mittelpunkt der Welt, wo er sich befand, selbst wenn es sich verflixt noch mal so anfühlte; auf jeden Fall würde es schwierig werden, noch essenzieller zu sein als ausgerechnet hier.

Max schmunzelt, als er den Mechanismus erkennt, der dem zugrunde liegt: Jedes Mal, wenn er das große «W» ausmacht, die Bergspitze, von diesigem Nebel umhüllt, weiß er, dass sich der Berg genauso den Blicken der Leute entzieht wie er selbst auch. Es kann gut und gerne mehrmals am Tag geschehen, dass sich auch sein Herz verhüllt.

Unter normalen Umständen wären ihm derlei Wahrnehmungen niemals einer besonderen Erwähnung wert. Die Alpinisten in der Umgebung bemerken das eh nicht, vor allem durch den ständigen Aufenthaltswechsel, mal im Tal, dann wieder oben auf dem Gipfel, Nord-, Süd-, West- oder Ostseite, hinauf und wieder hinab, ist es ihnen einerlei, wo sie sich gerade befinden. Bei ihnen bilden sich ständig frische Blutkörperchen, die im Tal ihre Wirkung entfalten und den Sauerstoff freisetzen. Aber ihm, dem aus- und hausgemachten Stadtmenschen, der sich sein Lebtag zumeist in Werkstätten aufgehalten hat, muss so etwas auffallen.

«Wenn Sie einmal gehen müssen, empfehle ich Ihre Seele dem Berg. Sowieso», hatte der Raumer Paul gesagt.

Eines Tages sei er ebenfalls an der Reihe, wie alle anderen auch. Passt scho.

Aber ist nicht jedes neue Leben immer eine weitere Vorbereitung auf den Tod? Immer, wenn jemand geht, kann er körperlich fühlen, wie der Berg die Seele einatmet, sie in den Planeten hineinzieht, aufnimmt wie eine reife Frau den unerfahrenen Geliebten zwischen ihren Schenkeln. So wird es ihm auch ergehen. Freude.

Er wird einer späteren Forschung überlassen müssen, ob es tatsächlich der Berg ist, die Erde oder eine noch größere universale Kraft, die hier atmet.

Er ist jetzt schon so lange hier. Es müssen jetzt mehr als zehn Jahre sein. Er fühlt sich nicht wie 87. Längst hat er diese Welt mit ihren «Realitäten» aufgegeben, wandert mit dem Geistkörper zwischen den Seelen der Todgeweihten, der Maschine und dem Berg hin und her. Korrekt so.

Menschen kommen im Hospiz an, die sich vom Leben verabschiedet haben. Sie verlassen das Haus in überschaubaren Zeiträumen in der Horizontalen. Die meisten von ihnen gehen glücklich, wenn sie vorher bei Bewusstsein waren. Eine kleine Bewegung mit dem Kopf, eine winzige Veränderung des Fokus – und Max ist es auch.

Doch nun hat sich Entscheidendes verändert. Er ist zum Wächter einer physikalischen Kostbarkeit geworden, deren Gegenwart er nicht mehr missen möchte. Am Ende seines Erdenlebens sitzt er in einem mickrigen Schuppen neben einem Gerät, das seinen privaten Zugang zum Äther, zum Universum darstellt. Doch ein jedes irdisches Glück ist endlich. Das ist der bittere Nachgeschmack.

Mehrfach innerhalb des letzten halben Jahres war ihm nach einem Schwätzchen mit Marlene in der Küche; er fragte sie über bestimmte Patienten.

Nein, nichts Besonderes, warum er denn frage. Nur so, gab er zurück. Merkwürdigerweise waren es genau die Menschen, nach denen er sich erkundigte, die dann binnen drei Tagen starben, ihre Seele an einen anderen, unbekannten Ort überantworteten.

Es dauert nicht lange, bis sich alle daran gewöhnt haben, dass der schweigsame Hausmeister, einen Draht zum Jenseits besitzt, was zu recht präzisen Voraussagen führt. Am besten kommt Marlene damit zurecht. Einmal fragt sie nach, wie es denn für ihn sei.

«Was siehst du da, wenn du bei diesen Patienten stehst oder bei ihnen sitzt und die Hände hältst?»

«Was i seh, bevor die Gedanken kommen? Och, woast …»

Schweigen. Minutenlang. Dann spricht er sich aus wie noch nie.

«Manchmal kommt eine ganze Schar von Schatten. Sie gehen durch mich hindurch, als wollten sie mich holen und nicht die Leut. Oder ich fühl Vibrationen wie beim Erdbeben, aber die tun mer nix, klärn mich nur ab. Wie bei den Sterbenden, da in der Näh san sie ebenfalls.»

Marlene schaut ihn ruhig und interessiert an. Immer nur liebevoll ruhen ihre blauen Augen auf ihm. Wie zärtlich sie mit ihm umgeht. Alles könnte er dieser Frau mitteilen. Da möcht man gleich wieder jung sein.

«Was ist denn das? Ist das der Tod?»

«Naa, des is net der Tod», gibt Max zurück, nimmt einen Schluck aus der Teetasse, «der Tod ist grad nur a Türl. Es gibt kaan Tod, nur eine Wandlung der Form. Die meisten von den Schatten, sie beschützen das Leben eher, selbst dann, wenn sie jemanden in ihren Fängen halten. Oft ist des besser für die Seel, hinterher. Ich, i versteh das auch nicht so einhundert prozentig, aber so ist es wohl. Am Ende erscheint mir das G’sicht von der Person, die gehen wird. Meist lächeln sie und san froh, dass ihr Leid bald vorbei is, sich der Leib endlich ablöst und die Seel ihre Ruh kriagt.»

Da war er ihr nur noch dankbar dafür, dass es sie gab. Niemals kann er über derlei Dinge sein Herz erleichtern. Wie gut, dass er Marlene so ansehen darf, es ihr nichts ausmacht, obwohl sie sein Geheimnis nicht kennt. Aber sie kann gut fragen: «Manchmal schaust du so merkwürdig, wenn du bei den Patienten bist. Siehst du dann etwas?» Sie fragt immer so direkt. Menschen im Hospiz haben wohl keine Geduld mehr für komplizierte Umschweife.

«Das Leben ist endlich, Marlene, selbst hier. Aber für di wird es guat weitergehn. Ich seh des ganz kloar. Zwei leuchtende Knopfaugen seh i für di, ganz in deiner Näh und für lang. Doch dieser Platz hier, in seiner ganzen Schönheit, er wird bald vergehen.

Aus wirds sein.»

Das hörte sie nicht so gern, die Marlene. Das konnte er genau sehen, an der Falte über der Nase. Sie gab es ihm auch gleich zurück:

«Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass du deine Tochter einmal wiedersiehst. In zwei Wochen gebe ich ein Seminar über das Tibetanische Totenbuch. Das wird bestimmt interessant. Lade sie doch ein. Da bist du kaum involviert und trotzdem in ihrer Nähe. Oder vielmehr sie in deiner.», verbesserte sie sich mit einem Seitenblick auf seine Haltung. Instinktiv hatte er die Arme vor der Brust verschränkt. Sie hat ja immer alles gleich gesehen, die Marlene.

Ja, auch dies ist dann irgendwann geschehen. Sie ist jetzt eine erwachsene Frau, die Johanna. Gegangen mit der Matura, wiedergekommen nach dem Examen als Umwelttechnikerin. Na gut, passt scho. Sie war da und es ist gut gewesen, zumindest fast, beinahe. Ein wenig hat er es verbockt, aber immerhin hatten sie wieder vorsichtigen Kontakt. Allein Marlene sprach nach dem Workshop recht streng mit ihm. Warum er die Chance verpasst hätt, sich mit der Tochter richtig auszusöhnen und zu vertragen, wollte sie wissen. Keine Ahnung. Oder doch, eine Ahnung schon.

Anstatt zu reden war er dann aufgestanden, hatte sein nacktes Kinn gestreichelt, ging gesenkten Hauptes wie ein begossener Hund in den Maschinenraum zurück, wo er sich deutlich wohler fühlte. Das Leben bewegt sich ständig weiter, alles Neue entsteht auf der Asche der Toten. Da braucht es halt manchmal eine tierische Geduld, mehr als man glaubt zu haben.

Wenn da nur nicht dieser eine beunruhigende Gedanke wäre, der einen direkt in den Wahnsinn treiben könnt: Jeden Tag schiebt sich das unangenehme, leere Gesicht des Mörders in seine milchig diffuse Wahrnehmung.

Im Vergleich zu den Todgeweihten in den Zimmern, mit all ihren Ahnen, die sie silbrig transparent umgeben, hinterlässt der Killer einen Abdruck wie ein schwarz-weißer Scherenschnitt, der nie mehr weichen wird.

Der Forstrat berichtete von den Gesichtslosen, eine Woche, bevor er starb, kurz nach der Heimkehr aus Texas:

«Diese Figuren, menschlich mag ich sie nicht nennen, sind sehr gründlich», schrieb er. «Sie werden niemals auch nur irgendein Detail dem Zufall überlassen; für sie ist alles immer nur Mathematik -– und keine gute. Eines Tages werden sie kommen, um sich jeglichen kreativen Impuls einzuverleiben, dessen sie habhaft werden können. Im Prinzip nur Neid und Gier, nichts Besonderes, nichts Übernatürliches.»

Nicht, dass es wirklich um ihn geht, so eitel ist er nicht, das anzunehmen. Aber er ist ein Faktor.

Es ist so verständlich wie unausweichlich, dass die schwarzen Männer es auf das Goldstück abgesehen haben, das er ganztägig bewacht. Sie müssen den Wächter umbringen, den Schatz stehlen und es gibt kein Entrinnen, damit ihre Welt wieder stimmt.

An die Erbin, die jetzt erwachsen ist, hat er einen Brief geschrieben, um sie zu warnen. Doch fehlten ihm die Worte, und so malte er ein Bild. Und eins und zwei – und drei. Wahrscheinlich sind es drei. Es sind immer drei, auch wenn er nur zwei von ihnen zu Gesicht bekam.

Was hat er aus den sieben Jahren nach Mareikes Tod gemacht, da er Johanna allein aufziehen musste? Es ist nie genug! Sei dankbar für das Leben, die Arbeit, die Liebe zu den Menschen, den Meister und den Äther. Das Wichtigste ist, Johanna und das geistige Erbe zu beschützen.

Irgendwann realisiert er, dass es sich nur noch um Tage oder Stunden handeln kann. So sitzt er abends viel allein in seinem Schuppen, kaut an dem Jausenbrot herum, das ihm Marlene bereitet hat, meditiert über den Dipol und seine beiden Extreme, Plus und Minus, was Elektrizität erzeugt. Anschließend sinniert er weiter über die Analogie von Leben und Tod. Warum es so vielen Menschen, die hierher zum Sterben kommen, so viel besser geht. Als ob der Generator eine Kraft aus dem Raum zöge, an dem auch der Tod seinen Anteil hat, sie den todgeweihten Alten zurückerstattet wie eine späte Dividende, eine Rückerstattung von Energie und Belohnung aus dem Äther. Wie schade. All dies wird nun bald ein Ende finden müssen.

Aus Gewohnheit streichelt Max in Brusthöhe den imaginären Bart. Nie war er Werden und Vergehen gleichzeitig so nah. Die kleine koffergroße Kiste als Energiequelle in der Ecke sorgt nicht nur für eine veränderte Atmosphäre im Haus, sie verrückt nachgerade die Naturgesetze an ihre richtige Stelle. Und das Verhältnis von Leben und Tod im Hospiz selbst.

Noch einmal beißt er von dem Brot ab, spült mit einem Schluck Tee nach. Sein Wunsch, mit und in der Neuen Energie zu leben, hat sich erfüllt. 60 Jahre hat es gedauert, einige Menschenleben gekostet, aber er hat jeden Grund, zufrieden zu sein. Mehr ist nicht drin für dieses Mal.

Seine Tochter existiert, egal, ob sie weiß, was genau er hier treibt, oder eben nicht. Alles ist geregelt. Wenn nur dieses schreckliche Rauschen im Kopf endlich aufhört.

Heute Abend ist Maskenball. Oder morgen. Atmen Sie durch, junger Mann, kichert er vor sich hin. Solange es möglich ist.

Max setzt den Strohhut auf, mit dem er hier ankam, findet eine Augenklappe, die er sich über das rechte Auge zieht, dazu noch ein Halstuch, das sein Gesicht halb verdeckt. Kurz prüft er in einem Taschenspiegel an der Wand den Sitz der neuen Verkleidung, nickt zufrieden. Dann hockt er sich auf den Stuhl und wartet darauf, dass die Sonne untergeht.

Drei Stunden lang schaut er auf den Generator, erfreut sich seiner unglaublich praktischen Schönheit, wird wieder des Berggipfels gewahr, lauscht in die Welt hinein. So verbringt er wartend zwei Tage.

Am dritten Abend, kurz nach Mitternacht, ist es schließlich so weit.

Inmitten eines kreischenden Rauschens in seinem Kopf nimmt er wahr, wie ein Auto langsam, fast unhörbar, über den Kiesweg heranrollt.

Soll gerad kommen, der Herr. Max macht sich bereit. Er hört und sieht das vertraute, blasse Antlitz, lange bevor sein Träger über den Nebeneingang das Haus betritt, imaginiert ihn wie einen alten Bekannten, obwohl er ihn nicht sehen kann, stellt sich schlafend und wartet. In diesem Fall trifft man sich immer dreimal. Vor seinem geistigen Auge erkennt er Hut, Anzug, Sonnenbrille, hat eine genaue Vorstellung von der elektronischen Waffe, die sich der Mörder um die Brust geschnallt hat. So fühlt er ihn kommen – ganz ohne Angst. Dann gehen plötzlich überall die Lampen aus. Max wartet geduldig im Dunkeln, bis sich der Kegel einer starken Taschenlampe auf sein Gesicht richtet.

«Treten’S doch einfach näher, der Herr, bittschön, kommen’S ruhig. Net so nervös, bitte!»

Danach geht alles sehr schnell.

Max lächelt, er kann nicht anders, mit Strohhut, Brille und dem Halstuch muss er wirklich einen verwegenen Eindruck machen. Zwei verkleidete Männer im Dunkel eines Heizungstrakts.

«Ach, Sie schon wieder, junger Mann, stets im Einsatz, net woahr, net? Und? Was nun? Sie wolln an neues Schmuckstück für Ihre Kollektion, wie ich ahne. Ham’S immer no net den Hals voll? Sagn’S Ihrem Boss, dass es spät worden ist für Sie und Ihre Zeit bald abl…»

Bevor er den Satz beendet hat, bedient Scheck den Schieberegler an der Hosennaht. Max stürzt zu Boden, fällt auf den Rücken. Sein Herz bleibt sofort stehen, ein Lächeln umspielt seine Lippen.

Wie man einen Mantel ablegt, schlüpft sein Geist mitsamt den Resten an Vitalstoffen plasmatisch aus dem leblos auf der Erde liegenden Körper. Das Geschehen unter ihm zurücklassend, fliegt Cord van Galten über den Dachstein, wird schnell seiner neuen Heimat gewahr, entscheidet sich für den Augenblick gegen die Reise zu den Sternen. Zuerst will er noch nach dem Rechten sehen, bewegt den Astralleib zurück an die Zimmerdecke des Heizungskellers und verfolgt, was geschieht.

Welch eine Wohltat, der Tinnitus ist weg! Allein jeder Gedanke erzeugt Bewegung. Für die Folgen der eigenen Untaten in Vergangenheit und Zukunft gilt es, einzustehen. Jetzt. Kein Problem.

In einem letzten Moment, den er noch eines gefühlten Impulses fähig ist, kurz bevor er dem Leben auf der Erde vollständig entgleitet, freut er sich, bald Mareike und den Meister wiederzusehen. Einstweilen muss er sie jedoch noch um etwas Geduld bitten. Er hat zu tun, fühlt sich wach, ohne Alter, frisch, lebendig und vor allem völlig schmerzfrei. Dabei höchst geschmeidig.

Scheck geht auf sein Opfer zu, zieht mit einem hastigen Griff das Halstuch von der Leiche, hebt die Augenklappe an und starrt irritiert in zwei tote Augen, die ihn freudig anstrahlen. Zielobjekt unbekannt.

Dann leuchtet er mit einer Taschenlampe in die Ecken, findet den Generator und einen zweiten Sicherungskasten, den er mit einem Knopfdruck deaktiviert. Den Rest besorgt der Seitenschneider.

Zufrieden ergreift er die Box unter einem Beistelltisch, bestaunt kurz ihre Handlichkeit, steigt vorsichtig über den grinsenden Leichnam auf der Erde, ihm sein Gebiss entgegenstreckt.

Wer war das? Woher nur kannte ihn der Alte? Was faselte er da von seinem Chef? Diesen Greis hat er noch nie gesehen. Nun ist es zu spät, Fragen zu stellen. An der Tür entdeckt er ein Schild mit einer handschriftlichen Angabe:

«Max, Hausmeister.»

Scheck schaltet schulterzuckend den Elektro-Taser aus, tigert mit dem Stromgenerator unter dem Arm zu seiner Limousine und macht sich entlang des Kieswegs aus dem Staub.

An sein letztes Opfer verschwendet er keinen weiteren Gedanken mehr.