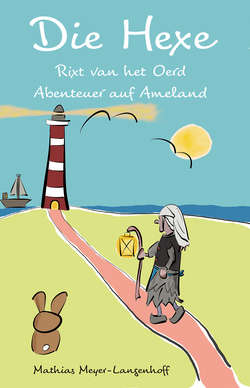

Читать книгу Die Hexe Rixt van het Oerd - Mathias Meyer-Langenhoff - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление*

Besuch im Museum

Endlich trudelten auch die Letzten am Treffpunkt ein. Marlies hatte Rainer versprochen, erst spät zurückzukommen, damit er in Ruhe arbeiten konnte.

Wir fuhren auf direktem Weg zu den Dünen, denn dort war das Radfahren einfach schöner, außerdem mussten wir uns bei Gegenwind nicht so anstrengen. Pit und Olli rasten los. Sie fuhren bei gemeinsamen Ausflügen fast immer voraus. Irgendwann kamen sie dann wieder zurück, um zu sehen, wo wir anderen blieben oder warteten an einer versteckten Stelle, um dann plötzlich wieder hinter uns aufzutauchen. Papa sagte immer, die beiden seien wie Hunde. Die gingen bei Spaziergängen den Weg ihres Herrchens auch meist drei- bis viermal.

„Super Wetter heute“, meinte Hanjo, als wir schon eine Weile unterwegs waren. „Gut, dass der Wind von hinten kommt, ich hätte keine Lust gehabt, die ganze Zeit voll in die Kette zu treten.“

Ich lachte. „Du bist echt faul. Aber guck mal, wir sind gleich schon am Strandübergang von Ballum!“

„Mir wäre lieber, wir wären jetzt im Dorf. Wegen der Pommesbude.“ Unserer Meinung nach gab es in Ballum am Kreisverkehr die besten Pommes auf ganz Ameland. „Ich bin froh, dass wir da nicht hinfahren. Ich hab’ mich so oft darauf gefreut, aber danach war mir meist voll schlecht.“

„Wahrscheinlich warst du zu gierig“, grinste Hanjo.

Während die Erwachsenen sich ins Strandcafé setzten, liefen wir hinunter an den Strand. Glücklicherweise kam die Flut und wir konnten uns direkt in die Wellen stürzen. Bei Ebbe durfte man nicht baden, denn es bestand die Gefahr, vom abfließenden Wasser ins Meer gezogen zu werden. „Wir spielen Ticken“, schlug Pit vor, „Olli und ich ticken, ihr dürft aber nur bis zum zweiten Pfahl ins Wasser, sonst kriegen wir euch nie.“ Hatten sie uns gefangen, mussten wir stehen bleiben und darauf warten, wieder befreit zu werden.

Olli erwischte mich ziemlich schnell und planschte die ganze Zeit in meiner Nähe, um mich zu bewachen. Während ich nach den anderen Ausschau hielt, sah ich plötzlich nicht weit von mir etwas Schwarzes im Wasser. „Hey, Olli, guck mal da vorne“, rief ich. „Was schwimmt denn da?“

„Keine Ahnung, du willst mich ja bloß ablenken!“, fuhr er mich an. „Hör auf, die anderen werden dich sowieso nicht befreien!“

„Ehrlich, da ist wirklich etwas Schwarzes im Wasser!“

Es schwamm an mir vorbei, ließ sich mit den Wellen treiben und tauchte dann unter. Plötzlich wusste ich Bescheid. „Oh nein, Olli, das ist ein Seehund, pass auf, er kommt bestimmt direkt auf dich zu!“ Ich schrie.

Jetzt glaubte er auch, dass ich ihm nichts vormachen wollte, und sah in die Richtung, in die ich zeigte. Auf einmal tauchte das Tier auf und schaute sich neugierig um. Es sah richtig süß aus, aber genauso schnell, wie es gekommen war, verschwand es auch wieder. „Echt cool“, meinte Olli, „das glaubt uns bestimmt keiner!“ Er ballte die Faust und rief: „Ich bin Olli, der mit dem Seehund schwimmt.“

Plötzlich berührte mich etwas unter Wasser. Ich zuckte zusammen, aber es war nicht der Seehund, sondern Lara. Sie schlug mich frei. Ich nutzte meine Chance und türmte. Pit, der das mitbekommen hatte, schimpfte: „Mensch, Olli, pass doch auf, so kriegen wir die anderen nie!“ Aber nach einiger Zeit schafften sie es doch.

Nach dem Spiel ruhten wir uns auf dem warmen Sand aus und ließen uns von der Sonne trocknen. Dabei erzählten wir unsere Seehundgeschichte. Und Olli hatte recht, die anderen glaubten uns kein Wort. Wir alberten noch herum, bis unsere Eltern kamen.

„Kommt, Kinder, es geht weiter, schließlich wollen wir noch ins Museum!“, rief Marlies.

Kurze Zeit später fuhren wir wieder auf dem Weg die Dünen hinauf und hinunter. Mal mussten wir ordentlich in die Pedalen bergauf treten, mal konnten wir in großem Tempo bergab rasen. Das machte einen Riesenspaß und wir erreichten ziemlich schnell Buren.

„Auf’s Museum habe ich noch gar keine Lust“, nölte Pit. „Können wir nicht erst mal unser Picknick machen?“

„Ja, ja, ist ja gut“, antwortete Heike, „da vorne auf der Wiese ist es schön windstill, da bleiben wir.“

Heike hatte sich richtig ins Zeug gelegt und kleine Frikadellen, Nudelsalat, frische Brötchen, gekochte Eier und alle möglichen anderen Schlemmereien eingepackt, eigentlich eine große Auswahl. Aber Hanjo wollte nichts essen und maulte, weil Heike vergessen hatte, seine Chips einzupacken. „Da hättest du ja auch selber dran denken können“, meinte sie.

„Mensch, Mama, ich hab’ die Tüte extra zu deinem Rucksack gelegt. Die hast du absichtlich übersehen.“

„Hier gibt es so viele tolle Sachen, Hanjo, hör auf, dich so anzustellen“, mischte sich Katja ein.

Obwohl die beiden sich sonst heftig streiten konnten, gab Hanjo diesmal erstaunlicherweise nach, sagte nichts und aß ein Brötchen.

Nach einer halben Stunde waren nur noch ein paar Reste übrig. Ich war echt satt. Pit lag auf dem Boden und starrte träumend in den blauen Himmel. Plötzlich rülpste er laut.

„Meine Güte, Pit!“, schimpfte Heike. „Muss das denn sein?“

„T’schuldigung“, murmelte er. „Ist mir so rausgerutscht.“

Meike und ich kicherten. „Typisch Jungs“, flüsterte sie mir zu.

„Ja, Pit, wenn’s dir auch geschmeckt hat, dann können wir ja weiterfahren“, meinte Papa.

„Wie weit ist es noch?“, wollte Paula wissen.

„Ich schätze, wir sind gleich da, das Museum liegt ja am Ortseingang von Buren“, antwortete Marlies. Wir packten unsere Sachen und räumten den Müll weg.

Schon kurze Zeit später standen wir vor einem Bauernhaus. Het kleine Museum – Das kleine Museum stand auf einem Schild am Eingang. Pit stieg vom Fahrrad und protestierte sofort lautstark. „Das sieht ja völlig öde aus, ich hab’ echt keine Lust, mir irgendwelche alten Ackergeräte und so was anzugucken!“

„Jetzt warte doch erst mal ab, vielleicht ist es drinnen ja interessanter“, beruhigte ihn Hanjo.

Und tatsächlich, als wir das Museum betraten, wurden wir schon im ersten Raum positiv überrascht. „Ist doch cool hier“, meinte Paula. „Die haben ja den Strand nachgebaut. Dafür haben sie bestimmt einen ganzen Lastwagen voll Sand gebraucht.“

Sogar Pit sah jetzt einigermaßen interessiert aus. „Die Fototapete mit den Nordseewellen ist auch nicht schlecht“, grinste er.

Lara zeigte auf eine Puppe, die auf dem Sand stand und sich gerade nach einem Stück Holz bückte. „Guckt mal, das muss die Rixt sein, die sieht echt aus wie eine Hexe.“ Ihre Geschichte konnte man sich für einen Euro erzählen lassen.

„Na gut, dann will ich mal nicht so sein“, seufzte Mama und steckte die Münze in den Schlitz des Automaten. Zuerst hörten wir aus dem Lautsprecher einen kräftigen Sturm und das Rauschen der Wellen.

Dann begann eine geheimnisvolle Stimme: „Vor langer, langer Zeit wohnte einst in einem einsamen, entlegenen Winkel vom Oerd, der unbewohnten Ostseite Amelands, eine alte Fischerwitwe mit ihrem Sohn. Sie war bereits in grauer Vergangenheit auf die Insel gekommen und hatte sich in einer armseligen Hütte, weit von der bewohnten Welt entfernt, niedergelassen. Viel hatte sie scheinbar nicht nötig für ihren Lebensunterhalt, denn die Ameländer sahen sie niemals im Dorf. Mutter und Sohn begnügten sich mit der Milch von ihrer einzigen Kuh, die sie besaßen, und lebten ansonsten von dem, was die Natur zu bieten hatte. Und dann konnte man natürlich auch allerlei am Wasser finden, denn in jenen frühen Zeiten strandeten immer einige Schiffe vor der Ameländer Küste. So wurde die Witwe manchmal am Strand gesehen: klein, mager und krumm gebogen, mit ihrer ungeheuerlichen Hakennase berührte sie beinahe den Boden und suchte am Wasser nach allem, was sie gebrauchen konnte. Rixt, so hieß sie, hatte an ihrem Sohn Sjoerd eine gute Stütze. Im Frühjahr suchte er Möweneier, die dann im Überfluss zu finden waren, und das ganze Jahr hindurch fielen seiner Wildererhand zahllose Wildkaninchen zum Opfer. Als Sjoerd jedoch erwachsen geworden war, konnte er dem Ruf der See nicht länger widerstehen. Er verließ die kleine Hütte und Ameland und fuhr zur See. Lange Zeit konnte Rixt vom Oerd oder Rixt van het Oerd sich selbst versorgen. Noch immer wollte sie mit keinem etwas zu tun haben, und es gab auch niemanden, der sich um sie kümmerte. Das dauerte so lange, bis es für sie auf dem Strand nichts mehr zu holen gab. Kein Schiff strandete, nichts Wertvolles wurde an Land gespült.

In ihrer kleinen Hütte auf dem Oerd brütete Rixt schließlich einen teuflischen Plan aus, den sie in einer stockfinsteren Nacht in die Tat umsetzte. Der Sturmwind heulte um die Insel, als wieder einmal ein Schiff vor der Ameländer Küste in Not geriet. Rixt band ihrer Kuh eine brennende Sturmlaterne zwischen die Hörner und jagte das Tier auf die höchste Düne. Ihre List hatte Erfolg. Der Steuermann des Schiffs vermutete an der Stelle, wo das Lampenlicht aufflackerte, einen sicheren Hafen und nahm Kurs auf den vertrauenerweckenden Lampenschein. Die Folgen waren schrecklich. Das Schiff lief rettungslos auf eine Sandbank, kenterte und zerbrach in der wüsten Brandung – die gesamte Besatzung ertrank. Noch bevor der Morgen dämmerte, ging Rixt zum Strand, um zu sehen, ob es für sie etwas zu holen gab. Doch zu ihrem Entsetzen fand sie den leblosen Körper ihres eigenen Sohnes Sjoerd, der Steuermann des Schiffes, den sie mit ihren teuflischen Absichten in den Tod getrieben hatte.