Читать книгу Petrus Canisius - Mathias Moosbrugger - Страница 16

ОглавлениеAls der alte Petrus Canisius in den späten 1590ern quasi von seinem Altersbildnis auf sein Leben zurückblickte, blickte er dementsprechend vor allem auf sein zweites Leben und damit sein Leben als Jesuit zurück. In diesem zweiten Leben hatte er auch tatsächlich unglaublich viel erlebt: Grundlegend für alles Weitere war, dass er seiner jesuitischen Berufung schon sehr früh ein klares Profil gegeben hatte. Ihm war bewusst geworden, dass seine Lebensaufgabe als Jesuit darin bestand, „mit dem Engel der Deutschen (dem hl. Michael)“44 zusammenzuarbeiten und sich dementsprechend vor allem für die Wiederbelebung des scheintoten deutschen Katholizismus einzusetzen. Das ging so weit, dass er während seiner zweieinhalb italienischen Jahre von 1547 bis 1549 von seinem Ordensvater Ignatius von Loyola wegen seines ständigen „Brütens über Deutschland“45 ermahnt werden musste. Aber er konnte nicht anders: Der Einsatz für die Wiederaufrichtung der katholischen Kirche in Deutschland war das große Anliegen, das sein ganzes weiteres Leben prägte, und er war bereit, sich und seine ganze Existenz dafür in die Waagschale zu werfen. Der Rektor des Prager Jesuitenkollegs Ursmar Goisson traf in diesem Zusammenhang den entscheidenden Punkt, wenn er feststellte, er „besitzt die Gabe, allen alles zu sein“46. Petrus Canisius folgte tatsächlich ohne jeden Vorbehalt dem berühmten Motto des Völkermissionars Paulus, der im Blick auf seine eigene missionarische Wandlungsfähigkeit von sich gesagt hatte: „Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten.“ (1 Kor 9,22) Als brennender Katholik übersetzte er das für sich so: Nur indem er für die Deutschen ein ganzer Deutscher wurde, konnte es ihm gelingen, aus den Deutschen wieder ganze Katholiken zu machen und sie so zu retten. Das wurde nicht nur zu seinem persönlichen Leitgedanken. Er machte daraus auch ein grundsätzliches missionarisches Prinzip, das er im Sommer 1565 seinem Orden für alle Aktivitäten nördlich der Alpen empfahl: Es musste demnach darum gehen, sich „soweit als nur möglich den Deutschen und ihrer Eigenart anzugleichen“47. Damit dürfte er bei der römischen Ordensleitung offene Türen eingerannt sein, denn schon 1549 hatte man ihm und seinen Gefährten, die gerade im Begriff waren, nach Deutschland aufzubrechen, von dort den Rat mitgegeben, sie sollten sich „den Sitten jenes Volkes […] gleichförmig machen“48.

Petrus Canisius selbst jedenfalls hielt sich an diese Maxime: So rückhaltlos, wie er ein Jesuit geworden war, so rückhaltlos wurde der ehemalige niederländische Patriziersohn im Laufe seines Lebens auch ein Deutscher. Das ging so weit, dass er im November 1565, als er für eine letzte Stippvisite in seine Heimatstadt Nimwegen zurückgekehrt war, nicht einmal mehr seine niederländische Muttersprache richtig beherrschte. Er musste in der Kirche zum hl. Stephan notgedrungen auf Deutsch predigen.49 Sogar seine seltsam distanzierten und von religiöser Rhetorik durchdrungenen Briefe an seine Stiefmutter und seine Geschwister schrieb er ab den 1550er Jahren in der Regel nicht mehr auf Niederländisch, sondern auf Deutsch.50

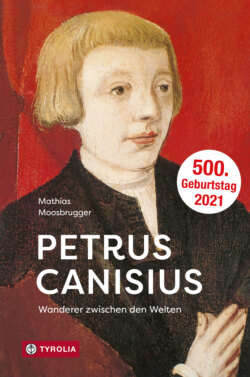

Petrus Canisius hatte also über die Jahre tatsächlich ein anderes Leben geführt als das, das man sich von dem noch nicht zehnjährigen Peter Kanis vom Nimwegener Flügelaltar vielleicht erwartet hätte: das Leben eines Jesuiten statt eines Juristen, das Leben eines Missionars statt eines Domherrn, das Leben eines Deutschen statt eines Niederländers. Dieser „Theologe der Gesellschaft Jesu“, wie ihn die großformatige Umschrift um das Altersbild nennt, war mit diesem anderen Leben schon zu seinen Lebzeiten berühmt geworden. Das auf diesem Altersbild zitierte Motto aus dem alttestamentlichen Buch Daniel zählt ihn im rhetorischen Überschwang sogar zu den Männern, die „immer und ewig wie die Sterne leuchten“ (Dan 12,3).

Ob sein Ruhm wirklich immer und ewig andauern sollte, war zwar am Vorabend seines Todes noch keineswegs ausgemacht, aber dass Petrus Canisius von seinem Altersporträt herab auf ein Leben zurückblicken konnte, in dem er zu einer echten Berühmtheit geworden war, war bei aller Bescheidenheit auch ihm selbst bewusst. Schon während seiner frühesten jesuitischen Lehrjahre im weiteren Verlauf der 1540er Jahre war er aufgefallen, unter anderem als offizieller Abgesandter des gegen seinen Erzbischof aufbegehrenden Kölner Klerus an Kaiser Karl V., als Teilnehmer am Wormser Reichstag oder auch als Theologe bei der ersten Sitzungsperiode des Konzils von Trient. Von 1547 bis 1549 war er dann in Italien gewesen, zuerst in Rom, wo er bei Ignatius von Loyola selbst noch einmal in die Lehre als Jesuit ging, dann im sizilianischen Messina, wo er die erste öffentliche Schule der Jesuiten mitgegründet und damit eine kaum zu überschätzende Neuausrichtung seines Ordens mitinitiiert hatte: Die Jesuiten sollten der erste echte Schulorden der Kirchengeschichte werden.51

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland im November 1549 setzte er sich mit Feuereifer dafür ein, dass diese Neuausrichtung des Ordens auch nördlich der Alpen Fuß fassen konnte. Er engagierte sich vor allem im hochschulischen Kontext, half abgehalfterten Universitäten wie Ingolstadt und Wien wieder auf die Beine und überwachte die Übernahme von Lehrstühlen und ganzen Universitäten durch die Gesellschaft Jesu. Vor allem sorgte er in erster Linie im süddeutsch-österreichischen Raum für die Gründung zahlreicher Jesuitenkollegien, die mit Vorliebe an den verschiedenen Hochschulorten errichtet wurden. Diese Kollegien wurden zum Katalysator für die erfolgreiche Wiederbelebung des am Boden liegenden katholischen Schulwesens im römisch-deutschen Reich. Mit dem Großen Katechismus von 1555 verfasste er sogar selbst das wichtigste theologische Schulbuch für seine Studenten. Er war damals gerade 34 Jahre alt.

Ähnlich atemlos – wenn nicht sogar noch atemloser – wie bis zu diesem Zeitpunkt ging es für ihn weiter. 1556 wurde er von Ignatius von Loyola in einem der letzten Erlässe vor seinem Tod im Juli dieses Jahres zum ersten Provinzial der neuerrichteten oberdeutschen Jesuitenprovinz ernannt. Als seinen Hauptsitz suchte er sich Augsburg aus, nach seiner Einschätzung eine „herausragende Burg, von der aus wir ganz Deutschland überblicken und unterstützen können unter Mithilfe Gottes“52. Das war eine Entscheidung mit Ansage: Nicht nur war nämlich der bei weitem überwiegende Teil der Bürger der Reichsstadt Augsburg protestantisch und das katholische Bekenntnis erst kürzlich durch militärischen Druck überhaupt wieder erlaubt worden. Vor allem war die Stadt als Ort des Augsburger Bekenntnisses von 1530 einer der wichtigsten symbolischen Erinnerungsorte des deutschen Protestantismus überhaupt. Punktgenau von hier aus wollte Petrus Canisius auch die Wiedergeburt des deutschen Katholizismus in die Wege leiten. Er sollte damit wider Erwarten erfolgreich sein.

Seine Augsburger Jahre waren auch so etwas wie der Höhepunkt seines tätigen Lebens, mindestens von außen betrachtet. Das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass er in Augsburg ab 1559 auch sehr erfolgreich als Domprediger wirkte. Er war schon vorher ein beliebter Prediger gewesen, aber hier feierte er geradezu atemberaubende Erfolge. Schon nach einem Jahr wurden in Augsburg beinahe tausend Konversionen zur katholischen Kirche gezählt und für die als Finanziers und Bankleute weltberühmten und auch politisch höchst einflussreichen Augsburger Fugger wurde er eine Art familieneigener geistlicher Ratgeber.53 Der Augsburger Domdekan schrieb geradezu euphorisch an den Erzbischof von Mainz, Petrus Canisius habe „in so kurzer Zeit so glänzende und unverhoffte Erfolge bei der Regierung wie bei der städtischen Bevölkerung erzielt, […] daß sich das Angesicht Augsburgs veränderte.“54 Besonderes Aufsehen erregte er damit, dass die vorher protestantischen Fugger-Frauen unter seinem Eindruck zu heißblütigen Katholikinnen wurden. Im städtischen Klatsch und Tratsch wurde das je nach religiösem Geschmack entweder als ein regelrechtes Wunder verhandelt oder als Verführung schwacher Frauen durch die „weibische“ Jesuitensekte. Nach seinem nicht ganz freiwilligen Rückzug zuerst als Domprediger 1566 und dann als Provinzial 1569 wurden Dillingen, Ingolstadt und Innsbruck seine hauptsächlichen Wirkungsstätten. Damit begann bei allen anhaltenden literarischen Erfolgen, die er als nun quasi hauptberuflicher Autor mehr denn je feierte, doch auch so etwas wie ein Rückzug auf Raten.

Dieser Rückzug auf Raten in den 1570er Jahren hatte besonders mit einem schmerzhaft bitteren Konflikt mit seinem Nachfolger als Provinzial Paul Hoffaeus zu tun.55 Petrus Canisius hatte Ende 1567 von höchster päpstlicher Stelle den Auftrag erhalten, gegen die berühmten Magdeburger Centurien des kämpferischen Protestanten Flacius Illyricus und seiner Mitstreiter anzuschreiben, in denen die Geschichte der katholischen Kirche und vor allem des Papsttums als eine unablässige Abfolge von Götzenkult, Blasphemie und Widergöttlichkeit dargestellt wurde. Um diesem Vorwurf fundiert zu kontern, griff er ganz massiv auf die personellen Ressourcen in der oberdeutschen Provinz zurück. Zahlreiche Mitbrüder hatten ihn über viele Jahre hinweg bei der Recherche, bei der Strukturierung und bei der Korrektur dieser Bücher unterstützen müssen, die 1571 und 1577 in Form eines Bandes zuerst über Johannes den Täufer und dann über die Jungfrau Maria erschienen. Paul Hoffaeus, mit dem er sich zeitlebens in einer sehr komplizierten Beziehung befand, sah das immer kritischer. Dem Orden wurden durch dieses Unternehmen seiner Meinung nach wertvolle Kräfte entzogen, die woanders viel dringender gebraucht würden. Die Stimmung zwischen den beiden verschlechterte sich von Jahr zu Jahr. Im Jänner 1578 beklagte sich Hoffaeus in einem Brief an den jesuitischen Ordensgeneral Everard Mercurian zum wiederholten Mal über diesen unmöglichen Petrus Canisius. Dieser sei mit seinen mehr oder weniger sinnlosen schriftstellerischen Abenteuern „die drückendste Last für diese Provinz durch acht oder neun Jahre“56 gewesen. Er war mit dieser Einschätzung nicht allein. Sogar Derick Canisius, der als Halbbruder von Petrus Canisius ebenfalls Jesuit geworden war, stellte fest, es sei „kaum zu glauben, wie sehr der gute Pater bei dieser Arbeit sich und zugleich viele andere abplagt und abquält“57.

Dieser berühmte und einst höchst einflussreiche Jesuit war also im Laufe der 1570er Jahre nicht nur seinem Provinzial, sondern auch vielen anderen Mitbrüdern lästig geworden. Ein theologischer Streit zwischen Petrus Canisius und Hoffaeus um die Frage, ob es erlaubt sei, Zinsen zu nehmen,58 brachte dann das Fass zum Überlaufen.59 Während Hoffaeus das Zinsennehmen unter gewissen Umständen für theologisch legitim hielt, vertrat Petrus Canisius den mittelalterlichen Standpunkt, demzufolge Zinsen dem göttlichen Gebot widersprachen. Dieser konservative Standpunkt war in der anbrechenden Neuzeit kaum noch mehrheitsfähig und vergrämte zudem wichtige Förderer der Jesuiten wie die Fugger, die als Bankiers auf Zinsen angewiesen waren. Hoffaeus sah in Petrus Canisius dementsprechend eine endgültig untragbare Belastung für seine Ordensprovinz. Ihm blieb trotz römischer Protektion bis hinauf zum Papst schließlich nur noch der Rückzug aus dem innersten Zirkel der Macht in der oberdeutschen Jesuitenprovinz. Er ergab sich in seiner typischen Art und Weise in sein Schicksal. Schon Anfang 1578 hatte er an seinen Ordensgeneral geschrieben: „Ich anerkenne meine Schwäche und […] werde daher sehr gern dem Urteil des P. Provinzial beistimmen und den Rest meiner Tage im Frieden des Gehorsams und religiöser Einfachheit zubringen.“60 Diese Tage im Frieden des Gehorsams und der religiösen Einfachheit sollte er nach dem Willen von Provinzial Hoffaeus in Freiburg im äußersten Westen der oberdeutschen Jesuitenprovinz verbringen und damit so weit entfernt von ihm wie möglich.

Ende 1580 war es dann schließlich so weit. In Begleitung des päpstlichen Nuntius Giovanni Bonomi trat Petrus Canisius seine letzte große Reise an. Er wurde nunmehr zwar im wahrsten Sinn des Wortes an den Rand gedrängt, aber er war auch als Exilant immer noch eine Berühmtheit, und das nicht nur in der katholischen Welt. Als er auf dem Weg nach Freiburg mit dem Nuntius einen Zwischenstopp im tiefprotestantischen Bern machte, wusste man dort sehr genau, mit wem man es zu tun hatte. Die Berner Stadtchronik bezeichnet ihn als „aller Jesuiteren Grossvattern“61, also als die Wurzel des Jesuitenübels, das die katholische Kirche in weiten Gebieten nördlich der Alpen fatalerweise wieder auf die Beine gebracht hatte. Er und sein Begleiter konnten von Glück sagen, dass die Berner Stadtväter es mindestens verhindern konnten, dass die aufgebrachte Volksmenge die beiden ohne langes Federlesen am Galgen aufknüpfte. Sie retteten sich mit Müh und Not und unter einem Regen aus faulem Gemüse aus der Stadt.

Die Berner hatten in ihrer antikatholischen Erregung nicht Unrecht: Petrus Canisius war wirklich so etwas wie der Großvater der Jesuiten im deutschsprachigen Raum. Er war der Allererste aus dem Gebiet des römisch-deutschen Reiches gewesen, der in die Gesellschaft Jesu eingetreten war. Das war im Jahr 1543 gewesen. Von da an hatte er ohne Pause für die Verbreitung seines Ordens gearbeitet. Er hatte Kollegien gegründet, hatte Bischöfe und Fürsten als Unterstützer der jesuitischen Anliegen gewonnen und sich in Rom bei seinen Ordensoberen stur und nachdrücklich um mehr und immer noch mehr Jesuiten für die Aufgaben im deutschen Norden bemüht. Er hatte das mit solch unerbittlicher Regelmäßigkeit und Penetranz getan, dass seinem Ordensgeneral einmal der Kragen platzte. Francisco de Borja rügte ihn scharf und empfahl ihm mit unmissverständlichen Worten, dass er endlich „mit den Männern, die Ihnen nach Deutschland gesandt wurden, zufrieden sein“ sollte, weil ohnehin „keine Provinz freigebiger behandelt wird als die Ihrige“62. Aber Petrus Canisius war nicht zufrieden. Er warb auch weiterhin mit unermüdlichem Nachdruck darum, dass die römischen Jesuitenoberen nicht vergessen sollten, dass die Mission im häretischen Deutschland mindestens so wichtig sei wie die Mission im heidnischen Indien. Während die Indienmission im 16. Jahrhundert dank der vielfach gedruckten Briefe seines berühmten Mitbruders und Asienmissionars Franz Xaver eine hervorragende Presse hatte und ganze Heerscharen von jungen Jesuiten davon träumten, dort zu arbeiten,63 musste Petrus Canisius mit endlosen Briefen nach Rom dafür sorgen, dass darüber Deutschland nicht ins Hintertreffen gerät.64 Der Erfolg gab ihm recht: 1580 und damit im Jahr seiner Abreise nach Freiburg wurden insgesamt 1111 aktive Jesuiten im Reich gezählt.65 Nicht nur die protestantischen Berner wussten, dass diese eindrucksvolle Vermehrung der Gesellschaft Jesu im Endeffekt ganz auf ihn und seine Arbeit zurückging.

Seinem Nachfolger als oberdeutscher Provinzial wurde er von der jesuitischen Ordensleitung in Rom auch für die Zukunft als wichtiger Ratgeber nachdrücklich ans Herz gelegt. Er war ja, so die Einschätzung der jesuitischen Leitungszentrale, der „Vater aller, die in Oberdeutschland und den angrenzenden Provinzen zu uns gehören“66. Und als die Jesuiten im Jahr 1640 mit einem dickleibigen Prachtband ihr hundertjähriges Bestehen feierten, fiel das Urteil über Petrus Canisius sogar noch enthusiastischer aus: „Niemandem verdankte der Orden und der Katholizismus in Deutschland mehr als ihm.“67 Kein Wunder, dass die Jesuiten im deutschsprachigen Raum zu seinen Lebzeiten nicht selten auch als Canisianer bzw. Canisten bezeichnet wurden.68

Aber wie es solchen Übervätern mitunter so geht: Er war den nachfolgenden Generationen in seinem Orden mit seinen Eigenheiten zusehends zur Last geworden und musste sich deshalb nun in sein Ausgedinge nach Freiburg begeben.

Freiburg war damals eine Grenzstadt des Katholizismus, praktisch zur Gänze umschlossen von protestantischem Gebiet. Die Ansiedlung der Jesuiten und der damit verbundene Aufbau eines jesuitischen Bildungswesens vor Ort sollten nach den Plänen des Stadtrats diesen katholischen Vorposten langfristig absichern. Damit war man höchst erfolgreich und das hatte nicht zuletzt mit Petrus Canisius zu tun.

Er hatte zwar schon 1582 und damit keine zwei Jahre nach seiner Ankunft alle Leitungsfunktionen in der hiesigen Jesuitengemeinschaft abgeben müssen, aber er konnte auf andere Möglichkeiten zurückgreifen, um aktiv und einflussreich zu bleiben. Wie an vielen früheren Orten seiner Karriere war er auch in Freiburg ein äußerst beliebter und einnehmender Prediger und geistlicher Begleiter, er war am Ausbau des lokalen Jesuitenkollegs und der damit verbundenen Schule maßgeblich beteiligt und setzte sich auch für die Ansiedlung eines katholischen Buchdruckers in der Stadt ein, die allerdings erst nach einigen Turbulenzen langfristig abgesichert werden konnte. Vor allem profilierte er sich in seiner Freiburger Zeit als der Vorzeigehagiograph der Schweizer. Er schrieb mehrere vielgelesene Lebensbeschreibungen diverser Schweizer Nationalheiliger beginnend beim heiligen Beat, dem berühmten, aber unhistorischen Schüler des Apostels Petrus, bis hin zum heiligen Niklaus von der Flüe aus dem 15. Jahrhundert. Mit diesen frommen Schriften wurde er so etwas wie das katholische Gewissen der in Glaubensfragen uneins gewordenen Eidgenossenschaft – berühmt bei den Katholiken, berüchtigt bei den Protestanten.

Er machte es also auch in Freiburg so, wie er es in seinem Leben im Anschluss an den Völkerapostel Paulus immer getan hatte und wie man es von einem guten Jesuiten auch erwarten durfte: Er passte seine Arbeit und sich selbst ganz an die Bedürfnisse seiner neuen Wirkungsstätte an.69 Aus dem Altersbildnis des Petrus Canisius aus den 1590er Jahren blickt uns ein echter Freiburger entgegen.

Die Freiburger liebten ihren Petrus Canisius dementsprechend und verehrten ihn schon zu Lebzeiten wie einen Heiligen. Als einmal das Gerücht die Runde machte, er werde Freiburg auf Befehl seiner Ordensoberen doch wieder verlassen müssen, legten sie mit Nachdruck Widerspruch ein. Sie hätten, stellten sie fest, in ihren Kirchen „nicht einen einzigen Leib eines Heiligen. Wir werden einen haben, wenn dieser heilige Mann sich bei uns zur Ruhe legt.“70 Auf diese einmalige Chance wollten sie keinesfalls verzichten. Aber auch Petrus Canisius liebte seine Freiburger und er tat dies in erster Linie aus religiösen Gründen. Er musste sie zwar immer wieder wegen ihrer unzulänglichen moralischen Anstrengungen tadeln, nicht zuletzt in ihrem Umgang mit den Armen,71 sie hatten aber, wie er mit sehr großer Anerkennung schreibt, „ihre katholische Frömmigkeit bewahrt mitten unter gewalttätigen und rasenden Häretikern, was man als ein Wunder ansehen mag“72.

Petrus Canisius hatte also auch in seinem Exil in Freiburg noch so einiges zu tun. Er arbeitete nicht nur wie ein Besessener an der Korrektur seiner früheren Bücher, die er mehrfach neu auflegen ließ. Er hat auch sonst noch unbegreiflich viel Neues geschrieben. Es war die Zeit, in der er sich mehr denn je schriftstellerischen Projekten widmete, die unmittelbar darauf abzielten, die konkrete Frömmigkeit zu beleben. Zu diesem Zweck hatte er beispielsweise noch vor seiner Abreise nach Freiburg im Auftrag des Tiroler Landesfürsten Erzherzog Ferdinand II. ein Buch herausgebracht, das ein mittelalterliches Sakramentswunder in Seefeld nahe bei Innsbruck in den glühendsten Farben schilderte, um so zur Reaktivierung der darniederliegenden Seefelder Wallfahrt beizutragen.

In Fribourg führte er das weiter: Neben den erwähnten populären Schweizer Heiligenleben schrieb er mehrere fromme Schriften. Am bemerkenswertesten ist kurioserweise ein Büchlein, das vorerst nicht gedruckt worden ist, eine Gebetsanleitung für den jungen Jesuitenschüler Ferdinand von Habsburg, der ca. zwanzig Jahre später als Ferdinand II. einer der katholischsten Kaiser des römisch-deutschen Reiches werden sollte. Diese Gebetsanleitung von 1592 wurde auch für König Philipp III. von Spanien und den späteren bayrischen Kurfürsten Maximilian von Hand abgeschrieben. Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts ist es auch im Druck herausgegeben worden.