Читать книгу Venedig. Geschichte – Kunst – Legenden - Max R. Liebhart - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеVorwort

„Venedig ist viele tausend Male gemalt und beschrieben worden, und von allen Städten der Welt ist Venedig die einzige, die man besuchen kann, ohne hinzufahren. Schlag das erstbeste Buch auf, und du wirst einen Lobgesang über die Stadt finden. Geh in den erstbesten Laden, und du wirst drei oder vier bunte Ansichten davon finden. Es gibt über Venedig bekanntlich nichts mehr zu sagen.“

So skeptisch äußerte sich Henry James, gebürtiger Amerikaner irischer Abstammung, der trotzdem Venedig zum Schauplatz eines Romans („Die Flügel der Taube“) und einer Novelle („Die Aspern-Papiere“) gemacht hat. Ähnliche Meinungen sind in der Literatur häufiger zu finden und man bekommt sie oft genug zu hören, wenn man in seinem Bekanntenkreis erzählt, dass man sich mit Venedig fotografisch oder gar schriftlich beschäftigt.

Vordergründig ist das natürlich richtig, doch bei genauerer Betrachtung ist ohne weiteres erkennbar, wie oberflächlich eine solche Meinung ist. Gibt es doch auf dieser Erde und auch im Leben des Einzelnen nicht sehr viele Themenkreise, die einer tiefergehenden Auseinandersetzung wert sind. In der Literatur – und auch im Leben – sind es insbesondere die Liebe und der Tod, und kein ernstzunehmender Mensch käme auf den Gedanken, einen Schriftsteller, der sich mit diesen Themen befasst, zu kritisieren. Als Stadt ist Venedig ohne Zweifel ein solches Thema, und es sei hier mit Nachdruck die Meinung vertreten, dass diese Stadt Liebe und Tod an Bedeutung unbedingt gleichkommt, ja gewissermaßen deren Sinnbild ist. Auch sie ist ein schwer erfassbares Wunder, und von solchen Wundern gibt es auf dieser Welt nicht mehr sehr viele, in Form einer Stadt schon gar nicht.

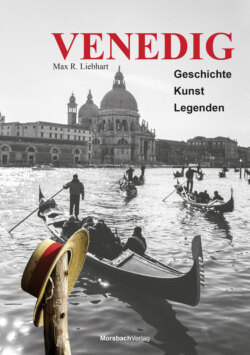

Wohl kaum eine Stadt (ausgenommen allenfalls Rom) hat die Menschen in einer derart vielfältigen und intensiven Weise beschäftigt wie Venedig, dessen Anziehungskraft bis zur Gegenwart völlig ungebrochen ist, was sich schon aus der Entwicklung der jährlichen Besucherzahlen ablesen lässt – es sollen 25 bis 30 Millionen Besucher pro Jahr sein. Daneben sind Bilder von Venedig über die ganze Welt verbreitet und werden ohne weiteres überall als Abbildungen von Venedig erkannt, dies auch von Menschen, die noch nie in der Stadt waren. Dabei gibt es eine Vielzahl von Motiven, für die diese Behauptung zutrifft, so für die Ansichten von San Marco, des Dogenpalastes und der Rialtobrücke. Wenn mächtige, aus dem Wasser emporsteigende Gebäude zu sehen sind, sei es am weiten Canal Grande, sei es an schmalen Kanälen, so werden solche Bilder ganz selbstverständlich mit Venedig in Verbindung gebracht. Und natürlich ist auf der ganzen Welt das für die Stadt charakteristische Fahrzeug bekannt, das man als „Seele der Stadt“ bezeichnen kann, die Gondel.

So gesehen könnte man die Ansicht vertreten, dass es eigentlich überflüssig sei, den Bekanntheitsgrad Venedigs noch weiter zu erhöhen, und genau das geschieht ja mit einem Reiseführer. Doch wird hier – mit guten Gründen – die Behauptung aufgestellt, dass es trotz der Besuchermassen – oder gerade wegen ihnen – gar nicht sehr viele Menschen gibt, die Venedig auch nur ein bisschen besser kennen. Kommt doch die weit überwiegende Zahl der Besucher nur für ein paar Stunden in die Stadt.

Jedoch sei mit Nachdruck festgestellt, dass es definitiv nicht möglich ist, sich Venedig in einer so kurzen Zeitspanne zu nähern, noch nicht einmal ein Überblick lässt sich dabei gewinnen. Ein Besucher, der von Venedig auch nur etwas mehr als den oberflächlichsten Eindruck gewinnen möchte, braucht Zeit. Auch wird wohl niemand die Stadt jemals „kennen“, schon allein deshalb, weil sich stets Neues entdecken lässt, sich die Stadt ständig verändert und schon Bekanntes immer wieder in neuem Licht erscheint.

Auf dem Büchermarkt wird eine große Zahl von Reiseführern über Venedig angeboten. Meist sind sie recht farbig aufgemacht und beinhalten viele „praktische Hinweise“, die sich aber oft genug vor Ort schon wieder als überholt erweisen. Insbesondere aber sind sie „kompakt“ und werden mit jeder Neuerscheinung immer noch „kompakter“, was ja nichts anderes heißt, als dass sie immer weniger substantielle Information bieten. Man ist versucht, solche Führer mit fast food zu vergleichen, von dem man sich zwar ernähren kann, von dem man aber doch besser nicht leben sollte. Der hier vorgelegte Führer möchte hingegen eher slow food sein. Die Intentionen, die mit diesem Buch verfolgt werden, könnte man mit einem Vers aus Rilkes „Sonetten an Orpheus“ so beschreiben: „Alles das Eilende wird schon vorüber sein; denn das Verweilende erst weiht uns ein“. Außerdem wird der Benutzer an einen Themenkreis herangeführt, der bisher wohl noch nirgends Beachtung gefunden hat, nämlich an den reichen Legendenschatz Venedigs und der Lagune. Auf diese Weise sollen die kunstgeschichtlichen Erklärungen aufgelockert und eine Ahnung davon gegeben werden, wie tief, ja unergründlich der Boden ist, auf dem sich der Besucher in der Stadt bewegt.

Der genaue Ursprung des Namens „Venezia“ ist nicht bekannt. Doch gibt es eine Überlieferung, die berichtet, er leite sich ab von veni etiam, was frei am besten mit komm immer wieder zu übersetzen ist. Trifft diese etymologische Namensdeutung zu, so steht auch der Name für den dringlichen Rat, Venedig nicht eben nur in ein paar Stunden abzuhaken, sondern sich diesem Wunder wiederholt mit Zeit, Geduld und Beharrlichkeit zu nähern und zu öffnen.

Gedankt sei vielen Autoren, die seit Jahrhunderten über Venedig und die Lagune schreiben und aus deren Werken hier teils umfangreich zitiert wird. Für die kunstgeschichtlichen Betrachtungen sind das insbesondere der seit Jahrzehnen nicht mehr aufgelegte RECLAM-Kunstführer Venedig von Erich Hubala (1965, 2/1974) und das aktuellere Venedig-Buch von Norbert Huse (2005). Alle eingesehenen und zitierten Autoren finden sich im Literaturverzeichnis.

Wahrlich, mein Los hast du mir auferlegt

An lieblichem Orte

Und die Schönheit dieses deines Venedig

Hast du mir dargetan

Bis seine Lieblichkeit für mich geworden ist

Ein Ding der Tränen.

Ezra Pound

(zit. nach: Günter Treffer/Karlheinz Oertel, Venedig poetisch, Wien, Brandstätter 1988, S. 126)

Ein Frühlingsabend. Meine Gondel sucht

Mit halbem Rauschen ihre leisen Wege

Durch der Kanäle dämmernd enge Flucht,

Ich wiege mich im weichen Sitz und lege

Den Arm ausruhend auf den schmalen Bord

Indessen meine Seele süß verwirrt

Nach einem neu geahnten Zauberwort

Sich müde sucht und ganz in Traum verirrt.

Dennoch nicht rasten will ich und nicht weitergehen,

Eh’ ich nicht dieses Zaubers Kern erkannt,

Dem schönen Wunder auf den Grund gesehen,

Und seines Rätsels Ziel und Lösung fand.

Dann aber wird von unsagbaren Dingen

Mein Mund zu sagen wissen und zu singen.

Hermann Hesse

(„Venedig / Ein Frühlingsabend“, aus: Hermann Hesse, Sämtliche Werke in 20 Bänden. Hg. v. Volker Michels. Bd. 10: Die Gedichte.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2002. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin)

Ich wollte, daß die Bäume sprechen könnten,

Die Blätter an dem Gipfel Zungen würden,

Das Meer zu Tinte, zu Papier die Erde,

Die Flur soll statt der Gräser Federn treiben,

Dann würd ich meinem Schatz ein Briefchen schreiben.

Wo wäre dann der Hund, der all mein Sehnen

Geschrieben säh, und läs es ohne Tränen?

Venezianisches Volkslied