Читать книгу Venedig. Geschichte – Kunst – Legenden - Max R. Liebhart - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеVenezianische Besonderheiten

Die Lagune – Verkehrswege – Bautechnik – Architektur – Gondeln

In diesem Kapitel soll versucht werden, einige venezianische Besonderheiten aufzuzeigen, die praktisch nur hier vorkommen, die das Stadtbild prägen und deshalb für das Verständnis wichtig sind. Es ist nicht einfach, sich Aufbau und Struktur dieses ungewöhnlichen Stadtgebildes verständlich zu machen. Huse stellt dazu fest: „Die wichtigste Regelmäßigkeit altvenezianischer Stadträume besteht in ihrer Unvorhersehbarkeit“. Die folgenden Ausführungen sollen helfen, sich in der Stadt zurechtzufinden und ihr Gefüge zu begreifen. Ihnen liegt die Beobachtung zugrunde, dass bestimmte „Motive“ immer wieder in der Stadt auftauchen, die den Gegebenheiten entsprechend variiert und angepasst werden. Es sollen hier quasi „Bausteine“ erarbeitet werden, aus denen sich der Stadtkörper zusammensetzt.

Die Haupteigenschaften der Venezianer, denen man auf Schritt und Tritt begegnet, sind ihre Ausgeglichenheit, ihre Beharrlichkeit und ihr Konservativismus. Solche Eigenschaften waren – und sind – unabdingbare Voraussetzungen für Menschen, die sich gezwungen sahen, sich vom festen Land zurückzuziehen und ihre Siedlungen auf schlammige Inseln zu verlegen, auf Inseln, die sich nur wenig über den Wasserspiegel erheben. Heute erscheint die Stadt dem Besucher als ein gewachsenes Ganzes, aber der Eindruck trügt. Vielmehr entstand das heutige Venedig aus zahlreichen kleinen Siedlungen, die sich ursprünglich auf die jeweiligen kleinen Inseln (es sind etwa 120) beschränkten und in der Anfangszeit auch durch keine festen Verkehrswege verbunden waren. Sesshaftigkeit auf kleinstem Raum bestimmte das Leben der Venezianer, und die Lebensweise der Venezianer hat sich bis heute nicht wirklich grundlegend geändert. Ein Beispiel für diese Überlegung ist, dass bis in die jüngste Vergangenheit am einen Ende der Stadt Wörter gebräuchlich waren, die die Bewohner der entfernt gelegenen Stadtteile nicht kannten. Lokalpatriotismus auf kleinstem Raum ist somit auch heute noch zu beobachten. Francesco Sansovino schrieb Ende des 16. Jahrhunderts: „Möglicherweise kann man es bezweifeln, ob ‚die Venezianer‘ jemals gelernt haben, ihre Stadt als ein Ganzes zu sehen. Es mag ja durchaus sein, dass ‚der Venezianer‘ immer noch geprägt ist von den Gegebenheiten, die im Stadtgebiet herrschten, bevor es zum heutigen Bild zusammenwuchs: von der Tatsache, dass es da früher ‚zunächst getrennte, dann aber immer wieder verbundene Städte‘ gegeben habe“.

Die Lagune

Die Lagune ist nicht nur eine Venedig umgebende Wasserfläche, sondern ein ganz wesentlicher Bestandteil der Stadt selbst, beide sind untrennbar miteinander verbunden. Dabei war die Verflechtung von Stadt und Lagune zu Zeiten der Republik weit enger als heute. Damals besaßen die Venedig umgebenden Inseln eine weitaus größere Bedeutung, da sie alle besiedelt waren und viele von ihnen Klöster trugen. Sie gehörten gewissermaßen zum Weichbild der Stadt, die sie umgeben haben wie Sterne die Sonne.

Die Lagune ist über drei Öffnungen in den lidi, den schmalen Landbarrieren, die Schutz vor dem Meer bieten, mit diesem verbunden und damit den Gezeiten unterworfen. Das hat zur Folge, dass die Lagune und die in ihr liegenden Siedlungen einerseits beständig mit sauberem Wasser durchspült werden, dass andererseits aber die oft starken Ausschläge der Gezeiten zu Hochwassern führen. Schon alleine daraus wird die entscheidende Bedeutung der Lagune für Venedig deutlich. Weitere Gedanken lassen sich anfügen. Peterich meint, es sei die Lagune, die Venedig die Stille erhalten habe, „in unserer Zeit vielleicht das Kostbarste, was es gibt ... Laguna ist es aber auch, die diese Stille mit dem lebendigsten Leben erfüllt ... Sie lockt mit den Geheimnissen des Meeres, nicht zuletzt mit denen der Göttin, die der Schaum gebar ... Die Lagune hat Venedigs Maler Farben mischen gelehrt ... Von der Lagune haben die Venezianer wohl auch ihre bezaubernd zarte und melodische Mundart gelernt. Nie habe ich mich von der Vorstellung befreien mögen, dass alle Nixen auf der Welt venezianisch sprechen.“

Verkehrswege

Damit die zahlreichen Siedlungskerne zu einem Ganzen zusammenwachsen konnten, waren entsprechende Verbindungen erforderlich. Die Stadt besitzt zwei Systeme, die die einzelnen Inseln miteinander verbinden, Wasserwege und Fußwege.

Wasserwege: Die etwa 180 Kanäle, die die Stadt mit einer Gesamtlänge von etwa 37 Kilometern durchziehen, werden rio genannt. Sie entsprechen meistens den Wasserflächen, die von Natur aus zwischen den einzelnen Inseln bestanden hatten, doch sind einige auch künstlich angelegt worden. Der Canal Grande, der möglicherweise einmal ein Nebenarm der Brenta war, teilt mit seinem großen, umgekehrt S-förmigen Verlauf den Stadtkörper in zwei Hälften und ist die eigentliche Lebensader der Stadt. Er verzweigt sich in den – teilweise sehr engen – rii, so dass der Stadtkörper an einen von Adern durchzogenen Organismus erinnert. Das Kanalsystem ist für die Stadt lebenswichtig, sowohl für die Versorgung als auch für die Hygiene. Durch die Gezeiten, die in der Lagune recht hohe Ausschläge zeigen, werden die rii und damit auch die Stadt zweimal am Tag durchspült und gereinigt. Venedig hat bis heute kein Kanalsystem zur Beseitigung der Abwässer, was angesichts des geschilderten Mechanismus auch gar nicht nötig war. Dabei gab es seit jeher Probleme mit der Pflege der Kanäle, auf die die Republik großen Wert legte. Ziel der Reinigungsmaßnahmen war eine Mindesttiefe von 1,70 m, die jedoch fast nie erreicht wurde. Damals wie heute bestand ein Problem darin, dass jedermann seinen Abfall in die Kanäle entsorgte, obwohl das unter empfindliche Strafen wie fünf Dukaten Bußgeld oder Auspeitschen gestellt wurde. Die Pflege der Kanäle geschah jahrhundertelang mit großer Sorgfalt und großem Personalaufwand. Man bediente sich dabei beweglicher Spundwände, um mit ihnen einzelne Abschnitte trockenzulegen – deren Halterungen sind heute noch an manchen Stellen sichtbar – und verwendete katamaranähnliche Boote, die mit Vorrichtungen für Bagger ausgestattet waren. Noch im 19. Jahrhundert war die Wasserqualität ziemlich gut, wofür spricht, dass Lord Byron mehrfach vom Lido zu seinem Palazzo in der Nähe der Ca’ Foscari schwamm und am Canal Grande öffentliche Badeanstalten existierten. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man diese Aktivität einschlafen lassen, vermutlich auch in der irrigen Meinung, ganz einfach darauf verzichten zu können. Erschwerend kamen der undurchdringliche Wirrwarr behördlicher Kompetenzen und die Frage der Finanzierung hinzu. So geschah jahrzehntelang nichts mehr. Dadurch verschlammten die Kanäle langsam, und bei Ebbe sah man den Boden und roch den Inhalt. Das wiederum hatte einen geringeren Wasseraustausch im Rahmen der Gezeiten und somit einen geringeren Verdünnungseffekt der eingeleiteten Abwässer zur Folge. In den 1990er Jahren waren die Zustände so unhaltbar geworden, dass man wieder begonnen hatte, das Kanalsystem Zug um Zug zu sanieren, wobei gleichzeitig auch die Fundamente der anliegenden Gebäude renoviert wurden. Der Erfolg war überzeugend. Im Jahre 2004 war etwa ein Drittel der Kanäle gereinigt. Leider wurden die Aktivitäten danach wieder eingestellt. Doch immerhin: Die große Masse an Touristen findet ihre Abwässer nicht in den Kanälen wieder. Alle öffentlichen Toilettenanlagen sowie die Hotels neueren Datums müssen heute Fäkalientanks haben. Diese werden regelmäßig von blau-weißen Tankbooten abgepumpt und der Inhalt in den Kläranlagen von Porta Marghera entsorgt.

Rii terrà: Diese zugeschütteten Kanäle, die heute nur noch an den Straßennamen zu erkennen sind, stellen einen Sonderfall der Verkehrswege dar. In der Mehrzahl entstanden sie erst nach 1797, da im republikanischen Venedig kaum jemand auf die Idee gekommen wäre, Kanäle zu beseitigen. Darauf verfiel man erst, nachdem Venedig 1866 Teil des Königreiches Italien geworden war. In dieser Zeit dominierte das Bedürfnis, die Stadt zu „modernisieren“, wodurch die Kanäle nur noch als Ärgernis empfunden wurden, das es zu beseitigen galt. So „wurden von 1797 bis 1966 fünfzig Kanäle mit einer Länge von 7860 m zugeschüttet“ (Huse), was etwa 13 % des Wassernetzes entsprach. Für die Zirkulation des Wassers im Rahmen der Gezeiten war das von erheblichem Nachteil.

Fußwege: Sie bilden ein engmaschiges Netz und sind die eigentlichen Verbindungen zwischen den Inseln, auf denen Venedig steht. Je nach ihrer Art und Struktur tragen die Wege verschiedene Bezeichnungen. Die etwa 3.000 calli (Gassen) sind oft atemberaubend eng und schluchtenartig (die engste hat eine Breite von 53 cm) und verbinden die campi, etwa 100 Plätze verschiedener, teilweise erheblicher Größe, und die campielli (kleine Plätze) zu einem dynamischen, atmenden Ganzen. Dieses unergründbare Netz von Fußwegen, in dem man sich leicht verirren kann, gehört zu den wesentlichen Besonderheiten, die die Einzigartigkeit Venedigs ausmachen. Auch wenn man immer wieder scheinbar Gleiches zu sehen bekommt, so ist in Wirklichkeit jede calle, jeder corte (Innenhof) anders und eine kleine Welt für sich.

„Zweideutig ist der Charakter dieser Plätze, die mit ihrer Wagenlosigkeit, ihrer engen, symmetrischen Umschlossenheit den Anschein von Zimmern annehmen, zweideutig in den engen Gassen das unausweichliche Sich-Zusammendrängen und Sich-Berühren der Menschen, das den Schein einer Vertrautheit und ‚Gemütlichkeit‘ diesem Leben gibt, dem jede Spur von Gemüt fehlt; zweideutig das Doppelleben der Stadt, einmal als der Zusammenhang der Gassen, das andere Mal als der Zusammenhang der Kanäle, so dass sie weder dem Lande noch dem Wasser angehört – sondern jedes erscheint als das proteische Gewand, hinter dem jedesmal das andere als der eigentliche Körper lockt; zweideutig sind die kleinen dunklen Kanäle, deren Wasser sich so unruhig regt und strömt – aber ohne dass eine Richtung erkennbar wäre, in der es fließt, das sich immerzu bewegt, aber sich nirgends hinbewegt. Dass unser Leben eigentlich nur ein Vordergrund ist, hinter dem als das einzig Sichere der Tod steht.“ (Georg Simmel)

Eine piazza gibt es im Unterschied zu anderen italienischen Städten nur einmal, nämlich die weite Fläche westlich von San Marco. Eine piazzetta gibt es zweimal, und zwar jeweils zu Seiten der Basilika. Daneben stößt man noch auf die Bezeichnungen salizada (eine Gasse, die schon früh gepflastert wurde), ruga (eine Gasse, die schon früh an beiden Seiten bebaut war), ramo (eine Seitengasse), riva oder häufiger fondamenta (befestigter Uferstreifen entlang eines Kanals oder der Lagune), rio terrà (zugeschütteter Kanal), lista (Gasse, an der eine ausländische Botschaft lag).

Die beiden Verkehrswege ergänzen sich ausgezeichnet. Heute erfolgt der Lastenverkehr soweit als möglich auf dem Wasser, während sich der Individualverkehr zu Lande abspielt. Trotz des recht gut ausgebauten Netzes von Bootslinien ist Venedig heute eine Stadt der Fußgänger. Zu Zeiten der Republik war das anders, da damals auch der Individualverkehr auf dem Wasser erfolgte, und zwar mit Hilfe zahlreicher Gondeln, von denen es zeitweise mehr als 15.000 gab. Kaum einer der nobili oder andere reiche Leute wären auf den Gedanken gekommen, zu Fuß zu gehen.

Sottoporteghi: Überall in der Stadt stößt man auf Durchgänge unter den Häusern, deren Existenz heute als selbstverständlich empfunden wird, die jedoch eine komplizierte Entstehungsgeschichte besitzen. Wie bereits erwähnt, entstand Venedig auf zahlreichen Inseln, die zunächst nur durch Wasserwege miteinander verbunden waren. Diese sowie die Sümpfe auf den Inseln galten als öffentlicher Besitz. Dagegen befand sich das feste Land überwiegend in privater Hand. Als die einzelnen Inseln mehr und mehr zu einem Stadtorganismus zusammenwuchsen, wurden zunehmend Verbindungswege auch zu Lande erforderlich, die aber angesichts der Besitzverhältnisse nicht ohne weiteres angelegt werden konnten. Denn „da die Rechtssicherheit in Venedig groß war, konnte der Staat nichts einfach erzwingen, so dass die Behörden immer neu überzeugen, aber auch nötigen und drohen mussten, um einen Ausgleich der Interessen zu sichern“ (Huse). Auch „so zentrale und für die heutige Stadt ganz selbstverständliche Landverbindungen wie die von S. Marco nach S. Stefano und von dort zum Rialto mussten erst gegen Partikularinteressen durchgesetzt werden ... Bauliches Dokument dieses Ringens sind die vielen Durchgänge unter Häusern, ohne die ein gesamtstädtischer Landverkehr an vielen Stellen überhaupt nicht möglich gewesen wäre.“

Brücken: Durch sie werden die beiden Verkehrsnetze gewissermaßen verklammert, was nicht immer so war. In der Frühzeit der Republik waren die einzelnen bewohnten Inseln zunächst noch voneinander getrennt und führten jeweils ein Eigenleben. Erst das Wachstum der Bevölkerung und die sich daraus ergebenden Veränderungen der Abläufe im Organismus der Stadt machten feste Verbindungen zwischen den Inseln notwendig. Diese bestanden zunächst aus Booten, die man nebeneinander in die rii legte, oder aus hölzernen Stegen. Später, wohl erst seit dem 9. Jahrhundert, begann man, diese Verbindungen auf Pfählen zu errichten, die in den Boden der Kanäle gerammt wurden. Die ersten Steinbrücken entstanden im Jahre 1170. Es handelte sich um den Ponte della Canonica und den Ponte di San Provolo (Brücken sind im Italienischen männlich). Beide liegen auf dem Verbindungsweg zwischen dem Dogenpalast und der Kirche San Zaccaria, der für die jährliche andata, die feierliche Prozession des Dogen und der Signoria zum gleichnamigen Kloster, von großer Bedeutung war. Derzeit gibt es in Venedig über 400 Brücken, viele davon sind Privatbrücken. 300 von ihnen sind aus Stein erbaut, der Rest aus Holz. Zu den seit langer Zeit bestehenden Brücken kam im Jahr 2008 nach langer Planung und kontroverser Diskussion eine vom spanischen Architekten Calatrava entworfene Brücke über den Canal Grande zwischen Piazzale Roma und Bahnhof.

Die Brücken gehören zu den charakteristischen Bausteinen der Stadt und in ihrer Gesamtheit zu den Meisterwerken venezianischer Architektur. „Die meisten sind eher klein, trotzdem waren die Probleme ihrer Erbauer oft groß: Die Steinbögen brauchten Halt, die Boote ungehindert Durchfahrt, die Fußgänger bequemen Anstieg. Der Ausgleich war nicht einfach, und so ist auch keine Brücke wie die andere, nicht einmal die am selben Kanal.“ (Huse) Mit Ausnahme des Ponte tre archi über den Canale di Cannaregio haben alle dieselbe Grundform, die den jeweiligen Anforderungen angepasst wurde: Ein gemauerter Bogen überspannt den Wasserlauf, meist als Segmentbogen, selten in Form eines Halbkreises. Darüber liegt eine trapezförmige Rampenführung mit zweimaliger Knickung des Geländers. Interessant ist, dass es sich hier offensichtlich um eine Urform der Brücke schlechthin handelt, da man ihr nicht nur in Venedig, sondern häufig auch auf dem Balkan, jedoch auch bis hin nach China begegnet. Die Anmut von Venedigs Brücken ist oft besungen worden, so auch von Eckart Peterich:

Venedigs hundert Brücken sind wie Brauen

in deren Bögen grüne Blicke glänzen

mit jenem feuchten Schauen,

das bis zum Herzensgrund, bis zu den Grenzen

der Seele dringt: süß wie in Liebeslenzen

der Blick der Frauen.

Campi: Die Plätze, insbesondere die größeren, sind bis heute Zentren des öffentlichen Lebens der Stadt und der Kommunikation zwischen den Menschen. In Venedig war man besonders stolz auf die vielen campi und auf die Tatsache, dass man sich den Luxus leisten konnte, so viel Grund und Boden für sie zur Verfügung zu haben (was in Städten des italienischen Festlandes aus Verteidigungsgründen nicht der Fall war). So schrieb Franceso Sansovino Ende des 16. Jahrhunderts: „Und wenn man die Summe der unbebauten Flächen der Stadt zusammenrechnete, entstünde ein riesiger Platz, auf dem man eine weitere große Stadt errichten könnte“. Der Grundriss der campi ist häufig L-förmig und es gibt in der Regel einen direkten oder zumindest nahen Zugang zum System der Kanäle. Meistens findet man hier Kirchen mit den ihnen zugeordneten scuole, außerdem säumen palazzi die campi. Deren landseitige Portale waren eigentlich nur die Nebeneingänge, während die Haupteingänge am jeweiligen rio lagen. Die Lücken zwischen den Kirchen und Prachtbauten füllen die Wohnhäuser für die Bevölkerung. „Ursprünglich waren die Plätze Venedigs lehmige, sandige Areale, festgetreten oder von Regen und Fluten schlammig, campi, Felder eben. Im 13. Jahrhundert begannen die Venezianer, ihre Plätze zu pflastern, allen voran die Piazza San Marco, doch nicht mit den grauen, würdigen, etwas abweisenden Steinplatten mit ihrem strengen Marmormuster, die wir kennen – diese wurden im 18. Jahrhundert verlegt –, sondern im Fischgratmuster aus roten Ziegeln. Auf dem Campo Madonna dell’Orto sowie auf dem einige Schritte weiter östlich gelegenen Campo dell’Abbazia findet man diese mittelalterliche Atmosphäre auch heute noch“ (J. Rüber). Eine Sonderform der campi stellen die corti, die öffentlich zugänglichen Höfe dar. Beispiele aus der frühen Zeit der Stadtentwicklung sind in der Gegend des Rialto zu finden, so z. B. die Corti del Milion, Amadei oder Morosini. „Die baulichen Komplexe, die sie ursprünglich bedienten, waren vermutlich relativ autarke Gebilde, entstanden in einer Zeit, in der es in der Realität, und vielleicht sogar in der Vorstellung, einen gemeinsamen Stadtraum als Zusammenhang noch gar nicht gegeben hat.“ (Huse).

Brunnen: Wichtigster Teil der Ausstattung der campi sind die für Venedig typischen Brunnenköpfe, „vere da pozzo“ oder kurz „pozzi“ genannt. „Venezia è in acqua ma non ha acqua – Venedig steht im Wasser, aber hat keines“, heißt es bei Marin Sanudo Anfang des 16. Jahrhunderts, der mit diesen Worten die Bedeutung des Süßwassers für die Stadt beschreibt. Bei den Anlagen handelt es sich nicht um Brunnen im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr um Zisternen, in denen das Regenwasser aufgefangen wurde. Für sie wurden quadratische Gruben mit einer Seitenlänge von etwa 13 m und einer Tiefe von 4–5 m ausgehoben. Ihre Wände wurden mit feuchter Tonerde ausgekleidet und auf diese Weise gegen das salzhaltige Grundwasser abgedichtet. In der Mitte der Grube wurde ein Rohr gesetzt und der Raum zwischen diesem und den Wänden der Grube mit Sand aufgefüllt. Der Sand diente als Filter für das eingeleitete Wasser, das sich am Boden der Zisterne ansammelte und mittels secchi (Kupfereimer) aus dem Rohr geschöpft werden konnte. Um das Ausheben der Gruben zu erleichtern, wurde auf mehreren campi deren Niveau angehoben, was dazu noch den Vorteil brachte, dass sich dadurch ein Schutz vor Verschmutzung durch Hochwasser ergab. Seit 1334 mussten die Besitzer von Gebäuden, die an einem campo lagen, das Regenwasser von den Dächern in die Zisterne leiten. Was oberhalb des Pflasters an Arbeiten anfiel, ging zu Lasten der Privatpersonen, die Erdarbeiten wurden von der Allgemeinheit bezahlt. Die Oberfläche der campi musste natürlich peinlich sauber gehalten werden, um eine Verunreinigung der Brunnen zu verhindern. Seit 1503 durften Schweine nicht mehr in der Nähe der Brunnen gehalten werden, und die Verkäufer von Geflügel, Fisch, Gemüse usw. mussten feste Bänke benützen und ihren Verkaufsstand sorgfältig sauber halten. Als die Bevölkerungszahl wuchs, reichte das Regenwasser nicht mehr aus und es musste Süßwasser von den Flussmündungen mit eigenen Schiffen in die Stadt gebracht werden. Dort wurde es, zumeist von Frauen, den bigolanti, eimerweise verkauft. Diese Frauen trugen jeweils zwei Eimer, die an einem Stock, dem bigolo hingen, den sie sich quer über die Schultern legten. – Die Brunnenköpfe sind überwiegend in Form eines Kapitells gestaltet. 1858 gab es 6.782 davon, heute sollen es noch 3.000 bis 4.000 sein. Heute dienen die Brunnen nur mehr als Zierde und sind fast alle zugeschüttet bzw. verschlossen. Venedig wird seit vielen Jahren über eine Fernleitung aus den Alpen mit Trinkwasser versorgt.

Bautechnik

Zahlreiche Untersuchungen beschäftigen sich mit diesem komplexen, umfangreichen Thema, aber letztendliche Klarheiten bestehen noch immer nicht. Eine grundlegende Äußerung von Zorzi sei hier zitiert:

„Zwischen dem Venedig von heute und dem der Vorgeschichte gibt es eine eindeutig feststellbare Gemeinsamkeit, nämlich die bis in unsere Tage hinein in der kleinen Welt der venezianischen Lagunen benutzte Technik bei der Landgewinnung und beim Hausbau. Sie ist im wesentlichen die gleiche wie die, die von den Pfahlbauern eintausenddreihundert oder eintausendfünfhundert Jahre vor Christus bei der Trockenlegung der Seen und Sümpfe des Trentino, des Veronese und im Gebiet um den Gardasee angewandt wurde. Das Pfahlwerk, das die Basilika von San Marco trägt, die Millionen von Pfählen, die für den Bau der Rialtobrücke oder der Kirche Santa Maria della Salute in den Schlamm gerammt wurden, stammen geradewegs von den Pfahlbauten des Ledrosees oder von Fiavè ab, die tausend Jahre älter sind. Die Strohdächer jener traditionellen Bauten der Poebene mit ihrer typischen Form und den vier Abdachungen, die örtlich „casoni“ genannt werden, leiten sich wahrscheinlich von der Kultur her, die nach ihrem Zentrum ‚Este‘ benannt wurde und um 1000 vor Christus entstand. Dieselbe Struktur weisen die stolzen venezianischen Paläste auf, die alle mit ihren pyramidenförmigen Dächern mit den vier Abdachungen den primitiven paläovenetischen Hütten ähneln.“

Dem ist kaum etwas Neues hinzuzufügen, man kann das allenfalls ergänzen. Das Bauen auf den Laguneninseln brachte eine Reihe von Anforderungen an bestimmte Techniken und architektonische Grundprinzipien mit sich. So war es zum einen erforderlich, das Gewicht des jeweiligen Gebäudes so gering als möglich zu halten, weswegen bevorzugt Ziegel in Verbindung mit Holz verwendet wurden. Es gibt auch die Theorie, dass man die Fassaden der Paläste mit Loggien und Maßwerk geöffnet hat, um Gewicht zu sparen. Zum anderen war es notwendig, dem Bauwerk eine möglichst große Flexibilität zu geben, weshalb man einen weichen Kalkmörtel verwendete. Schließlich war darauf zu achten, das Gewicht des Gebäudes so gleichmäßig wie möglich zu verteilen, um so einem punktuellen Absinken des Baugrundes vorzubeugen. „Das erreichte man mit den breiten, dichtverlegten Fußbodenbalken, die typisch für den venezianischen Palast sind. Diese Balken ruhten auf hölzernen Trägern, die in die Wände eingezogen waren, so dass das Gewicht sich gleichmäßig über die ganze Länge der Wand verteilte.“ (Goy) Die konsequente Beachtung dieser grundlegenden Prinzipien für das Bauen in der Lagune war erfolgreich, was sich aus der Tatsache ablesen lässt, dass man zwar an vielen Bauten der Stadt Risse in den Wänden sieht, dass jedoch nur wenige einsturzgefährdet sind. Auch Erdbeben, von denen es im Laufe der Jahrhunderte mehrere, zum Teil auch recht schwere gab, richteten keinen wesentlichen Schaden an, so auch nicht das Beben des Jahres 1968, das im Friaul so verheerende Zerstörungen verursachte.

Das erste Problem, dem sich der Bauherr gegenübersah, der auf den Inseln des Rivus Alto ein Haus errichten wollte, bestand darin, dass er zunächst das Fundament bereiten musste. Dieses errichtete man in der Anfangszeit der Stadt in der Art eines Floßes aus Holzplanken, dem sogenannten zattaron, der in die oberflächliche Schicht der Inseln eingelassen wurde, gewissermaßen darauf schwamm. Mit dieser Art der Technik ließ sich jedoch nicht die Schicht des caranto erreichen, die aus relativ festem Ton besteht und eine Dicke von drei bis fünf Metern hat. Es ist klar, dass die Technik des zattaron nicht geeignet ist, ein Fundament für größere Gebäude oder für solche aus Stein zu bilden. Deshalb entwickelte man – spätestens im 14. Jahrhundert, vermutlich aber schon früher – die Fundamentierung mittels Baumstämmen, die in die Tonschicht getrieben wurden. Dazu verwendeten jeweils zwei Männer den sogenannten mazzuolo, ein Gewicht mit zwei Henkeln, das über die Stämme gestülpt und dann rhythmisch auf das Holz geschlagen wurde – eine mühselige Tätigkeit. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Venedig praktisch auf einem riesigen Wald solcher Pfähle, den tolpi, errichtet ist. Diese Baumstämme (häufig Eiche oder Lärche) sind, wenn sie nicht mit Luft in Berührung kommen, also unter Wasser bleiben, praktisch unbegrenzt haltbar. 1874 hat man die Fundamente des Dogenpalastes untersucht und dabei festgestellt, dass die Pfähle auch noch nach fünfhundertdreißig Jahren völlig intakt waren. Der „einfache“ venezianische Palast wurde nicht auf einem kompakten Fundament dicht an dicht in den Boden gerammter Stämme erbaut, sondern es wurden nur die tragenden Mauern unterfangen. Diese Technik war ziemlich teuer, doch konnten die Fundamente bei späteren baulichen Veränderungen des Hochbaues bzw. auch bei völliger Neugestaltung des Palastes erneut benützt werden, was dann zwar ein neues Gesicht des Palastes ergab, nicht dagegen eine neue Struktur. Anders war die Situation bei Bauwerken wie dem Dogenpalast, der auf einem dicht an dicht mit Stämmen besetzten Fundament errichtet wurde. In gleicher Weise ist z. B. auch das Fundament für die Kirche Santa Maria della Salute gelegt worden, wobei hier die unglaubliche Zahl von mehr als einer Million Stämmen genannt wird.

Wie immer die unterste Schicht des Fundaments beschaffen war, auf sie wurde dann der zattaron verlegt. Das war eine doppelte Schicht von Lärchenbohlen, die mit Backsteinen zementiert wurden. Erst auf diese Schichten, die immer unterhalb des Wasserspiegels blieben und dort gewissermaßen versteinerten, wurde schließlich als Grundmauer das über dem Wasserniveau liegende Mauerwerk verlegt, das aus starken, quadratischen Blöcken aus istrischem Stein gebildet wurde. Mit dieser Schicht sollte verhindert werden, dass Wasser in die darauf errichteten Ziegelmauern drang. Um Gewicht zu sparen, war die Mauerstärke nicht gleichmäßig, sondern nahm nach oben zu ab. Für die Obergeschosse verwendete man Holz, und zwar sowohl für die Zwischendecken als auch für die Dachkonstruktionen.

Dabei war die Bautechnik bei den Wohnhäusern und Palästen noch relativ unproblematisch. Schwieriger war es, wenn Gewölbe und Kuppeln vorgesehen waren. So ist es ohne weiteres einleuchtend, dass in Venedig keine wirklich großen Kuppeln existieren: San Marco besitzt nur vergleichsweise kleine Kuppeln, und die erste größere wurde von Baldassare Longhena für die Salute-Kirche realisiert, auch diese „nur“ mit einen Durchmesser von etwa achtzehn Metern (Brunelleschis Kuppel des Florentiner Doms hat dagegen eine Spannweite von vierzig Metern). Lange Zeit ist man in der Lagune dem Gewölbebau ausgewichen und hat in den Kirchen offene hölzerne Dachkonstruktionen bevorzugt. Die größten statischen Schwierigkeiten gab es naturgemäß beim Bau der campanili, wo große Gewichte auf kleinen Flächen nicht zu vermeiden waren. Es überrascht nicht, dass viele der Türme im Laufe der Zeit einstürzten und dass einige heute eine beträchtliche Neigung aufweisen.

Baumaterialien

Drei Baumaterialien spielen in Venedig eine entscheidende Rolle: Ziegel, Stein und Holz. An der „Baustelle Venedig“ gab es aber keinerlei Baumaterialien und ihr einziger Vorteil war, dass die erforderlichen Baustoffe kostengünstig per Schiff herantransportiert werden konnten. In den ersten Jahrhunderten baute man aus Holz (auch den ersten Dogenpalast), doch für eine Stadt mit wachsender Bevölkerungszahl und immer größerer politischer Bedeutung wurden schließlich dauerhaftere Lösungen erforderlich.

Es bot sich zunächst die Verwendung von Backstein an. Auf dem oberitalienischen Festland hatte sich schon in römischer Zeit eine blühende Ziegelindustrie entwickelt, die vermutlich auch nach dem Untergang von Westrom ihre Aktivität nie ganz eingestellt hatte. Auch konnte man dieses Material aus römischen Städten wie Aquileia oder Altino beziehen, die nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches entvölkert waren, so dass dortige Gebäude abgerissen und die Steine abtransportiert werden konnten. „Wiederverwendete römische Ziegel sind an ihrer geringen Größe und ihrer flachen, dachziegelartigen Form zu erkennen und noch heute an einer ganzen Reihe von alten Bauwerken in Venedig zu sehen.“ (Goy) Später kamen über Jahrhunderte hinweg die Ziegel aus Fertigungsstätten in die Stadt, die in der Umgebung von Mestre lagen. Wurden besonders hochwertige Ziegel benötigt, so bezog man diese aus der Gegend von Treviso oder Ferrara. Der Ziegel erwies sich wegen seines relativ geringen Gewichtes für das Bauen in der Lagune als besonders geeignet. In Verbindung mit einem weichen Mörtel ließen sich Mauern errichten, die sich den Gegebenheiten in der Lagune, so z. B. dem langsamen und ungleichmäßigen Absinken der Fundamente, vergleichsweise gut anpassen konnten. Zwar dominiert an vielen Stellen das strahlende Weiß der Fassaden von Kirchen und Palästen, doch sind diese Fassaden in der Regel massiven Ziegelmauern nur vorgeblendet. Das warme Rot des Backsteins schlägt auch heute noch den farblichen Grundton in der Stadt an. Allerdings haben Ziegel den Nachteil, gegenüber Witterungseinflüssen empfindlich und vergänglich zu sein, so dass man in der Stadt allenthalben bröckelnde Mauern vorfindet, was freilich auch zum morbiden Reiz beiträgt. Um diesen Nachteil auszugleichen, sind die Hausmauern aus mehreren Schichten erbaut, wodurch es möglich wird, die äußere, den Einflüssen der Witterung am stärksten ausgesetzte Schicht einfach zu ersetzen, ohne dass dadurch die Bausubstanz des Gebäudes angetastet würde. Früher waren die Ziegelmauern in der Regel verputzt und häufig auch bemalt.

„Als die Stadt dann allmählich an Größe, Reichtum und Bedeutung zunahm, erwies es sich als notwendig, eine Bezugsquelle für Stein ausfindig zu machen, um die wichtigsten Bauwerke auszuschmücken und imposanter zu gestalten.“ (Goy) Auch hier behalf man sich zunächst damit, verlassene römische Städte der terra ferma, des östlichen Oberitaliens, als Steinbrüche zu verwenden. Doch war auf diese Weise der Bedarf an Steinen nicht auf Dauer zu befriedigen. Das zweite wichtige Baumaterial für die Stadt wurde daher die sogenannte pietra d’Istria oder „Istrischer Marmor“, ein Kalkstein, der auf der Halbinsel Istrien, spätestens seit 1085 venezianischer Besitz, gebrochen wurde. Die dortigen Steinbrüche lagen unmittelbar an der Küste, so dass das Material ohne Probleme verschifft werden konnte. Dieser Stein ist ausgesprochen hart und dauerhaft, dabei aber relativ leicht zu bearbeiten, und er hält dem venezianischen Klima als einziges Material stand, weil er kaum zum Verwittern neigt. Die Venezianer waren sich der günstigen Eigenschaften der pietra d’Istria durchaus bewusst, schrieb doch Francesco Sansovino: „Wie schön und bewundernswert ist die Materie dieser lebendigen Steine; sie sind weiß und gleichen dem Marmor, aber dicht und stark, so dass sie auf sehr lange Zeit dem Eis und der Sonne widerstehen.“ Die Republik finanzierte eine eigene Flotte, um dieses Material nach Venedig transportieren zu lassen. Jedes der Schiffe konnte zweihundert Tonnen befördern und musste mindestens fünf Reisen pro Jahr absolvieren. Beide Materialien, Backstein und pietra d’Istria bestimmen das Erscheinungsbild der Stadt entscheidend. Bewirkt der Backstein eine weiche, malerische Note, so wirken die aus Istrischem Marmor geformten Gebäude eher graphisch.

Das dritte wichtige Baumaterial war Holz, von dem gewaltige Mengen benötigt wurden, nicht nur für die baulichen Maßnahmen selbst, sondern auch für den Schiffbau und natürlich zum Heizen. Um den Bedarf zu decken, holzte man zunächst die Pinienwälder der Küstenregionen ab. Doch erkannte man bald die ökologische Bedeutung dieser Wälder, die die Bodenerosion der Küsten verhinderten, und bezog deshalb das Holz künftig aus Istrien, dem nördlichen Venetien, dem Friaul und den Alpentälern. In der Gegend der Barbaria delle Tole bei der Kirche Zanipolo existierten einmal große Sägewerke, in denen die angeflößten Stämme weiterverarbeitet wurden. Erst Anfang des 16. Jahrhunderts wurden diese Anlagen an die Zattere verlegt. Für Gebäudeteile, die der Witterung ausgesetzt waren, bevorzugte man Holzarten wie Lärche, Fichte, Eiche und Ulme. Die Lärche wurde auch gerne zur Fundamentierung der Gebäude verwendet. Dachstöcke und Fußböden der Paläste waren häufig aus Eiche.

Daneben gab es noch eine Vielzahl weiterer Baumaterialien. Erwähnt sei insbesondere das Blei, mit dem fast alle offiziellen Gebäude der Stadt, aber auch alle Kuppeln gedeckt sind. Von geringerer Bedeutung ist der Broccatello, der rote Marmor aus der Gegend von Verona, der in der venezianischen Luft zum raschen Verwittern neigt. Dieses Material wurde gerne eingesetzt, um farbliche Kontraste zur pietra d’Istria zu schaffen. Spätestens nach 1204 ist man dazu übergegangen, Steine geradezu zu sammeln, weswegen überall dort, wo die Möglichkeit dazu bestand, Spolien erworben oder geraubt wurden. Doch dienten diese Stücke weniger als Baumaterialien, sondern vielmehr als Zierstücke, wovon man sich insbesondere an San Marco überzeugen kann – mehr als vierzig verschiedene Steinarten sind dort an den Fassaden verbaut. Weitere Baustoffe waren Kalk, Sand und Wasser, die Bestandteile von Mörtel und Gips. Der Kalk kam aus den Gegenden von Padua und Treviso. Den Sand bezog man nicht, wie eigentlich zu erwarten, von den Küsten der Lagune – die Entnahme hätte dort zu einer Erosion insbesondere der lidi geführt –, sondern aus den Flussbetten, z. B. der Brenta, die dadurch gleichzeitig ausgebaggert wurden. Süßwasser war in Venedig immer ein großes Problem, das durch die Anlage von Zisternen praktisch unter jedem campo nur zum Teil gelöst werden konnte. Wie schon erwähnt, mussten zusätzlich ganze Flotten von Transportschiffen eingesetzt werden. Es gab sogar Überlegungen, einen Aquädukt von den Alpen in die Stadt zu bauen. Es ist allerdings nicht bekannt, aus welchen Gründen dieses Projekt nicht verwirklicht wurde.

Architektur

Wie kaum in einer anderen Stadt gab es in Venedig während der gesamten Zeit ihres Bestehens eine immense schöpferische Tätigkeit. Auf Grund des jahrhundertelangen ungeheuren Reichtums war man in der Lage, die besten Künstler anzuwerben. Schon aus diesem Grunde sind alle Stilrichtungen in Venedig vertreten. So stammt die Krypta von San Marco, das älteste Bauwerk der Stadt, aus vorromanischer Zeit, nämlich aus dem 9. Jahrhundert. Die Romanik ist in Venedig byzantinisch geprägt, was an den sogenannten „gestelzten Bögen“ erkennbar ist, bei denen die Wölbung der Bögen nicht unmittelbar am Kapitell, sondern erst nach einem weiteren senkrechten Intervall beginnt. Beispiele hierfür gibt es recht viele, sie sind unter anderen an SS. Maria e Donato auf Murano, S. Maria Assunta auf Torcello, dem Fondaco dei Turchi, an der Ca’ Farsetti und der Ca’ da Mosto zu sehen. In der Gotik entstanden riesige Kirchen wie SS. Giovanni e Paolo oder S. Maria Gloriosa dei Frari, daneben aber insbesondere eine große Zahl von Palästen mit reichem und fantasievollem Maßwerkschmuck der Fassaden, allen voran der Dogenpalast selbst. Die Renaissance ist mit vielen Beispielen vertreten, sowohl im Sakralbau (S. Giovanni Crisostomo, Miracoli, Palladio-Bauten) als auch mit scuole (Scuola Grande di San Marco, Scuola Grande di San Rocco) und Palästen (Vendramin-Calergi, Grimani, Ca’ Grande, alle am Canal Grande). Im Barock entstanden beispielsweise die Kirche S. Maria della Salute sowie die Ca’ Pesaro am Canal Grande, im Rokkoko die Ca’ Rezzonico, ebenfalls am Canal Grande. Klassizistisch ist die Kirche S. Maddalena, die noch aus der Zeit der Republik stammt, sowie der Bischofspalast neben San Marco, weiterhin der Ballsaal Napoleons am Markusplatz in der Ala Napoleonica.

Sakralbauten

Drei architektonische Grundformen prägen das Gesicht der venezianischen Sakralbauten, nämlich die der Zentralkuppelkirche, der Basilika und der Saalkirche. Solange diese Baugedanken von Venezianern oder von solchen Architekten formuliert wurden, die sich der lokalen Bautradition angepasst hatten, sind die Sakralräume streng geformt und erstaunlich nüchtern. Das gilt sogar auch für die im Barock erbaute Kirche Santa Maria della Salute. Ein neuer Ton kam erst mit der Kirche Gesuiti oder mit der Scalzi-Kirche in die Stadt, deren Baugedanke mehr von römischem Stilempfinden bestimmt wurde.

Für die Zentral- oder auch Kreuzkuppelkirche gibt es zahlreiche Beispiele. Mutter dieser Bauform ist San Marco, somit ein Bauwerk, das unmittelbar aus der oströmisch-byzantinischen Tradition abgeleitet ist, handelt es sich hier doch um eine frühe Kopie der 1453 zerstörten Apostelkirche zu Byzanz aus dem 6. Jahrhundert. Daneben seien erwähnt S. Giacomo del Rialto, S. Maria Formosa, San Felice, San Giovanni Crisostomo und San Salvatore (letztere stellt eine Übersetzung der Formensprache von San Marco in die der Renaissance dar). Der architektonische Grundgedanke ist einfach: Ein zentraler Raum mit quadratischer Grundfläche und überwölbender Kuppel wird an seinen vier Seiten von vier niedrigeren, tonnengewölbten Kompartimenten flankiert. Auf diese Weise entstehen in den Ecken vier Zwickel, die niedriger als der Zentralraum sind und von kleinen Kuppeln überfangen werden. Projiziert man die fünf Kuppeln auf den Boden, so ergibt sich das Bild der quincunx, entsprechend der „5“ des Würfels. Die vier kleineren Kuppelräume werden durch Tonnen verbunden, die wiederum den Zentralraum flankieren und fassen. Im Grundriss stellen sich diese Tonnen rechteckig dar. Bei San Marco, San Salvatore und bei San Fantin sind mehrere solcher „Bausteine“ miteinander verknüpft, und zwar in der Weise, dass jeweils ein Tonnengewölbe zu zweien der Bausteine gehört.

Leitet sich die Zentralkuppelkirche aus östlicher Überlieferung ab, so steht die Form der Basilika in der Tradition Westroms. Sie ist von den Markt- und Gerichtshallen römischer Foren abgeleitet, aus deren Architektur die katholische Kirche im 3. Jahrhundert den für sie typischen Sakralbau entwickelte. In der Sakralarchitektur Venedigs drückt sich also die Zwischenstellung der Stadt zwischen Ost und West aus. Grundgedanke der Basilika ist der eines langrechteckigen Raumes, der durch Säulen- oder Pfeilerstellungen in ein breiteres, höheres Mittelschiff und zwei (oder auch vier) schmälere und niedrigere Seitenschiffe gegliedert wird. Das Presbyterium, der dem Priester und dem Sakrament vorbehaltene Raum, wurde zunächst durch das Halbrund der Apsis vor dem Mittelschiff gebildet. Dieses System wurde später in mannigfaltiger Form erweitert, so durch Seitenapsiden, durch Zwischenschaltung eines meist quadratischen Chorraums sowie durch die Einfügung eines Querschiffes. In Venedig gibt es zahlreiche Kirchen in Form einer Basilika, als Beispiele seien SS. Maria e Donato auf Murano aus romanischer Zeit, die Bettelordenskirchen aus gotischer Zeit und die Palladio-Kirche S. Giorgio Maggiore aus der Renaissance genannt.

Der Saalbau verzichtet, wie der Name sagt, auf jegliche Unterteilung des Innenraumes. Die Innenarchitektur des schlichten Baukörpers beschränkt sich auf die Gliederung der Wände, sei es durch Pilaster, Halbsäulen, Nischen in der Vertikalen, durch Gesimse in der Horizontalen, sei es durch die stets vorhandenen Seitenaltäre. An den „Saal“ schließen sich regelmäßig Presbyterien an, die meist dreiteilig sind. Oft finden sich soffitti, reich verzierte und bilderreiche Deckenarchitekturen. Auch dieser Kirchentypus ist in Venedig ausgesprochen häufig; Beispiele sind San Giuliano, San Moisè und SS. Apostoli.

Will man die venezianische Sakralarchitektur zusammenfassend beschreiben, so lässt sich sagen, dass der Venezianer einen weiten, möglichst unverstellten Raum liebt, was die große Zahl der Saalkirchen beweist. Auch die Art, wie die beiden anderen Architekturformen in Venedig abgewandelt werden, unterstreicht diese Vorliebe. So existiert in San Marco nur scheinbar eine „Schiffigkeit“ durch die seitlichen Säulenstellungen vor der Vierung. In Wirklichkeit spricht in diesem Raum nur die Weite der fünf großen Kuppelräume. Ähnlich ist es in San Salvatore. Auch die Innenräume der Basiliken sind häufig nur scheinbar in drei Schiffe unterteilt, da die hier gliedernden Stellungen der Stützen oft weit und hoch sind, so dass man sie nicht als trennende Elemente empfindet, sondern den Raum eher als Einheit erlebt. Longhena hat diese Art, Räume zu deuten und zu empfinden, in der Salute-Kirche mit einem riesigen Zentralbau umgesetzt, dessen Umgang nicht als „Schiff“ in Erscheinung tritt.

Zur Kirche gehört in aller Regel ein Glockenturm, der traditionell hier wie im übrigen Italien freisteht und deshalb als campanile bezeichnet wird. Er wird verschiedentlich auch durch einen Aufbau mit Arkaden ersetzt. Die Glocken hängen in offenen Glockenstuben, eine pyramiden- oder kegelförmige, auch polygonale Spitze bekrönt das Ganze. Die Türme sind die Wahrzeichen der Stadt und wichtige Orientierungshilfen. Häufiges und wichtiges Gestaltungsmittel ist die Gliederung der Mauerflächen durch Lisenen, also durch senkrechte, schmale, flache Mauerverstärkungen. Betont werden soll, dass nur wenige Kirchen in ihrer Urform auf uns gekommen sind, während viele der Türme noch zum ersten Baubestand gehören.

Scuole

Es wäre irrig, den Begriff scuola mit „Schule“ zu übersetzen. Vielmehr handelt es sich um Bruderschaften, um Vereinigungen von Personen mit gleicher Interessenlage im weitesten Sinn. Die Gebäude, in denen sich die Mitglieder versammelten, wurden meist in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirchen errichtet und sind ebenfalls als eine Art von Sakralbauten anzusehen. Der Ausdruck scuola bezeichnete „in spätrömischer Zeit eine Vereinigung nach gleicher Berufstätigkeit“ (Kretschmayr) und wurde von Byzanz übernommen. Jedoch waren es nicht nur Berufe, die das verbindende Moment darstellten, es gab daneben auch scuole bestimmter Nationalitäten (z. B. degli Schiavoni – Dalmatiner), von Menschen mit gleicher Behinderung (degli Orbi – der Blinden), mit gleichen, meist karitativen Zielen (Aussteuer mittelloser Mädchen, Bestattung Hingerichteter, Krankenpflege) usw. Die Mitglieder wählten ihre eigenen Beamten, verpflichteten sich zu gegenseitigem Beistand, besonders in Fällen von Krankheit oder Not. Die Organisation finanzierte sich aus einem jährlichen Mitgliedsbeitrag, aber auch aus Spenden und Vermächtnissen. Einige der scuole gelangten zu immensem Reichtum und traten auch als Kunstmäzene auf, allen voran die Scuola di San Rocco.

Organisationen wie die scuole gehen vermutlich auf das frühe 12. Jahrhundert zurück und konnten in dieser Form nur in Venedig entstehen und gedeihen. In Venedig mit seiner oligarchischen Regierungsform lag alle politische Macht in der Hand des Adels, also derjenigen Personen, die im Goldenen Buch der Stadt eingetragen waren. Bei dieser ausgesprochen elitären und exklusiven gesellschaftlichen Schicht kam es ausschließlich auf die Geburt, nicht aber auf die finanziellen Möglichkeiten einer Familie an, d. h. die Stimme eines armen Adeligen zählte im Großen Rat so viel wie die eines reichen. Andererseits gab es viele Nichtadelige, die bei weitem reicher als die überwiegende Zahl der nobili, jedoch trotzdem von Einflussnahme und Machtausübung ausgeschlossen waren. Wenn dieser Umstand nicht zu innenpolitischen Spannungen oder gar Revolutionen geführt hat, so ist dies sicher der Einrichtung der scuole zu danken, in denen entsprechende Energien gebündelt und in ungefährliche Bahnen gelenkt wurden.

Die Bruderschaften tagten zunächst in den Sakristeien der Kirchen. Erst im 15. Jahrhundert ging man dazu über, eigene Versammlungsräume zu errichten. Die reicheren scuole ließen sich zum Teil recht aufwendige Bauten errichten, die einem bestimmten Architekturschema folgten. Insbesondere bei den scuole grandi unterschied man einen Saal, der als Herberge genutzt wurde, vom eigentlichen Festsaal. Die genaue Zahl der scuole ist nicht bekannt, manche Quellen sprechen von mehr als dreihundert. Alle diese Einrichtungen wurden von Napoleon aufgehoben, nur zwei davon – Scuola Grande di San Rocco und Scuola di San Giorgio degli Schiavoni – lebten später wieder auf und bestehen bis heute.

Profanbauten

Eine ganz wesentliche Leistung der venezianischen Architektur besteht in der Entwicklung und Ausformung des Venezianischen Palastes. Entscheidend hierfür war, dass die großen Familien Venedigs für ihre Paläste eine völlig andere Gestaltungsweise wählen konnten, als Familien, die auf dem Festland wohnten, wo Sicherheits- und Verteidigungsgesichtspunkte im Vordergrund standen. So baute man völlig offen gegen campi und Kanäle, wobei die Gebäude sehr wohl gegen Übergriffe von außen geschützt wurden, sei es durch starke Portale oder gut vergitterte Fenster.

Ein Dichter namens Buoncampagno hat über das venezianische Haus gesagt: „Pavimentum est mare, celum est tectum et paries decursus aquarum – der Boden ist das Meer, das Dach der Himmel, die Wände entsprechen dem Lauf des Wassers“, ein Satz, der die Schwierigkeit des Bauens in der Lagune verdeutlichen mag. Der venezianische Palast war nicht nur Wohn- und Repräsentationsbau, sondern casa-fontego, also Wohn- und Handelshaus in einem. In der Mitte des Erdgeschosses liegt ein breiter Korridor, der als andron oder portego bezeichnet wird, den Bau in seiner ganzen Tiefe durchquert und als Magazin diente. Ihm entspricht im ersten Obergeschoss, dem piano nobile, die sala (auch salone genannt). Zu Seiten des portego gab es Läden, Vorratsräume und Kontore. Häufig lagen zwischen den Hauptgeschossen die sogenannten Mezzanin-Geschosse (Zwischengeschosse), die meist als Büroräume dienten. In den Gemächern neben der sala waren die Wohn- und Schlafräume für die Hausherren untergebracht. Im zweiten Obergeschoss lagen die Räume für Familienangehörige und das Personal. Manche Paläste wurden auch von zwei Familien bewohnt, was an den Doppelportalen in der Wasserfront zu erkennen ist. Alles war auf das reichste und mit erlesenem Geschmack, feinstem Kunsthandwerk und unerhörter Pracht bis ins kleinste Detail ausgestattet. Die Paläste waren Gesamtkunstwerke, für die es keine Parallelen gibt.

Der heutige Besucher sieht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur die Fassade, die die dahinterliegende Aufteilung des Gebäudes widerspiegelt. Sie ist, sofern unverkürzt ausgeführt, dreiteilig, und zwar in allen Geschossen. Häufig findet sich im breiteren Mittelteil das in Venedig weit verbreitete Motiv der Säulenarkade. Die Seitenteile heißen torresello, „Türmchen“. Möglicherweise handelt es sich dabei um Relikte von turmartigen Anbauten, wie sie an früheren Gebäuden tatsächlich vorhandenen gewesen sind und wie man sie beispielsweise noch am Fondaco dei Turchi, ursprünglich ein Palast, sehen kann. Alle venezianischen Palastfassaden haben einen geraden oberen Abschluss. An den Seitenwänden werden die Kaminschächte hochgeführt, die bei den Palästen meist im Mauerverbund verlaufen. Das Schema der Palastfassade ist häufig verkürzt, das heißt, es sind nur der Mittelabschnitt und ein Seitenteil ausgeführt. Die Grundform des venezianischen Palastes wurde beharrlich und konsequent während der gesamten Dauer der Republik beibehalten. Sie wurde in allen Stilen und in zahllosen Variationen ausgeführt, so dass jeder Palast ein Individuum darstellt. Die vollkommenste Ausprägung erhielt der venezianische Palast in der Gotik, dem Stil, an dem die Venezianer viel länger festhielten als andere Städte. Der glanzvollste Palast dieser Epoche ist die Ca’ d’Oro am Canal Grande. Spätere Epochen veränderten die klassische Aufteilung der Palastfassade, dies bis hin zur Ca’ Grande, bei der die Fenster mit gleichmäßigen Intervallen über die Fassade verteilt sind, so dass die torreselli kaum mehr zu erkennen sind.

Die Bürgerhäuser wurden im Gegensatz zu den Palastfassaden in einer Mischbauweise aus Ziegel und Stein (pietra d’Istria) errichtet, bei der die Marmorteile nicht nur als Schmuck, sondern auch der Festigung des Ganzen dienen. Häufig wurden die Häuser um Höfe herum errichtet. Die Rauchabzüge wurden in der Regel vor der Hauswand hochgezogen, was ebenso dem Feuerschutz diente wie die charakteristisch geformten Schornsteine. Dachterrassen, die altane, ermöglichen den Gang aus der Dunkelheit der calli zum Licht, Erker, liagò genannt, den Blick aus den Wohnungen in die Gassen. Eine besondere Art des Bauens sieht man heute noch im Ghetto, wo Platzmangel und hohe Bevölkerungsdichte Häuser entstehen ließen, die immer wieder aufgestockt wurden bis hin zu zehn Stockwerken. Vereinzelt finden sich auch größere Anlagen von Sozialwohnungen, so beispielsweise südlich des Rio terrà Garibaldi die Marinarezza mit 55 Wohnungen für Matrosen.

Einige architektonische Besonderheiten seinen hier noch hervorgehoben: Die Altane sind für das venezianische Stadtbild charakteristisch. Es handelt sich um aus Holz konstruierte Dachterrassen, die von einigen kurzen Pfeilern gestützt werden und über eine Luke im Dach und eine Holztreppe erreichbar sind. Die altana von Bürgerhäusern diente zum Trocknen der Wäsche, während sie den Bewohnern der besseren Gebäude die Möglichkeit gab, die frische Luft zu genießen oder sich die Haare zu bleichen (mit speziellen Kopfbedeckungen, die nur aus einer Hutkrempe bestanden). Diese Aufbauten sind uralt, werden schon in den Gemälden Gentile Bellinis dargestellt und haben sich in den letzten 500 Jahren kaum verändert.

Neben den Treppen im Inneren der Gebäude trifft man in Venedig häufig auf Außentreppen, die entlang der Außenmauern oder in Höfen hochgeführt werden (sogenannte venezianische Freitreppen).

Der Gestaltung der Kamine kam in einer feuergefährdeten Stadt wie Venedig eine ganz wesentliche Bedeutung zu. Überall in der Stadt trifft man auf eine ganz typische Bauweise, bei der über einem zylindrischen oder rechteckigen Schlot ein Aufbau angebracht ist, mit dem Funkenflug unterbunden werden soll.

Auf ein spezielles Detail müssen viele Besucher Venedigs erst aufmerksam gemacht werden: die capitelli. Das Verhältnis der Venezianer, genauer gesagt des venezianischen Staates zur Kirche war, um es vorsichtig auszudrücken, recht distanziert, ja kühl. Andererseits muss man den Venezianern selbst tiefe Religiosität zubilligen, wofür schon die große Zahl von Sakralbauten aller Art in ihrer Stadt spricht. Außerdem war „für die Venezianer ihre Stadt von Heiligkeit erfüllt und sie nannten sie ‚Sancta città‘. Gott hatte seine besondere Gnade bewiesen, als er zuließ, dass eine solche Stadt gegründet werden und an einem so unwahrscheinlichen Ort gedeihen konnte. Wie das Krönungsritual und die Ausschmückung des Dogenpalastes zeigen, waren das Sakrale und das Profane in allen Aspekten des politischen Lebens untrennbar verwoben“ (Fortini Brown). – Die sogenannten capitelli sind nun ein ganz spezieller Ausdruck venezianischer Frömmigkeit. Es handelt sich um Andachtsbilder mit Darstellungen von Maria, Christus und Heiligen, die in Kleinarchitekturen wie Tabernakeln, Nischen oder Rahmen zu sehen sind und dort verehrt werden können. Die Qualität dieser Werke ist ganz unterschiedlich, ebenso wie die Darstellungsart. Man findet die capitelli häufig in Wohngegenden, am Fuß von Brücken oder auch an Anlegestellen von vaporetti, traghetti und Gondeln. Ein besonders bekanntes Bespiel ist die Madonna dei gondolieri am Ponte di paglia beim Dogenpalast. Der Ursprung der capitelli ist nicht klar. Erstmals werden sie in einem Gesetz aus dem Jahre 1128 erwähnt, in dem bestimmt wird, dass „die ganze Nacht hindurch Öllampen vor Ikonen am Fuße von Brücken, in engen überdachten Durchgängen und an dunklen Straßenecken brennen sollen“. Vermutlich waren es nicht allein religiöse Überlegungen, die zu einem solchen Gesetz führten, sondern mehr noch Gründe der öffentlichen Sicherheit. Man stelle sich nur die Schwierigkeiten vor, die ein früherer Venedig-Besucher hatte, sich in der damals noch unbeleuchteten Stadt beispielsweise in einer mondlosen Nacht in dem Netz der Gassen zu bewegen. Einige der capitelli wurden wundertätig, andere schützten vor der Pest oder eben einfach vor den Gefahren der Nacht.

Schließlich soll noch ein Wort über das gesagt werden, was die einzelnen „Bauglieder“ verbindet, überwölbt, durchdringt und Venedig erst zu dem einzigartigen Wunder macht, als das man die Stadt erleben kann. Es ist das Licht der Lagune. Vielleicht kann das folgende Zitat verdeutlichen, was hier gemeint ist:

„Auch die venezianische Empfänglichkeit für Farbe lässt sich innerhalb der engen Begrenzungen der Kanäle der Stadt und der glitzernden Weite der Lagune erklären. Zwei Ansichten desselben Kanals zu verschiedenen Tageszeiten faszinieren besonders durch die Farbvariationen des vom Wasser reflektierten Lichts. Einmal ist der Himmel klar und sonnig, die Farben juwelengleich und die Reflexionen auf dem Wasser hell und klar. Nur ein paar Stunden später fährt ein Boot durch das Wasser, bewegt es und verleiht ihm eine neue Palette zarter Farbtöne: Grau, Weiß, gedecktes Blau, gesprenkeltes Grün. Das jetzt durch einen Dunstschleier gefilterte, stumpfe Sonnenlicht lässt statt des Wassers die Gebäude hervortreten. Licht wird nicht mehr vom Wasser reflektiert, es wird von ihm absorbiert. Dieses variantenreiche Spiel vermittelt eine erste Ahnung der venezianischen Ästhetik.“ (Fortini Brown)

Im Spiel dieses Lichtes entfaltet sich die venezianische Farbskala, in der das bräunliche Rot des Backsteins dominiert. Dazu tritt überall das strahlende Weiß der Fassaden aus pietra d’Istria. Das Spiel des Lichtes auf und mit dem Wasser, die Farbsinfonien, die sich in diesem Wasser entfalten, muss man bewusst erleben und verinnerlichen.

Gondeln

Eine wichtige Rolle spielen in einer Stadt, die im Wasser liegt, natürlich die Boote. Früher gab es eine Vielzahl verschiedenartiger, natürlich durchwegs aus Holz gefertigter Typen für unterschiedliche Nutzungen. In der Regel bunt bemalt, gaben sie der ohnehin farbenreichen Stadt noch zusätzliche Akzente. In den letzten Jahren hat sich hier mit ganz großer Schnelligkeit eine grundlegende Veränderung ergeben, da die Holzboote mittlerweile beinahe schon vollständig verschwunden sind und durch Boote aus Kunststoff ersetzt wurden, die alle mehr oder weniger gesichtslos aussehen. Die großen Transportboote, mit denen die Stadt versorgt wird, haben den Charme von LKWs.

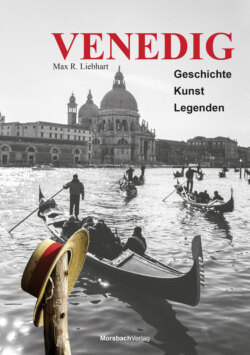

Authentisch ist eigentlich nur noch die Gondel. Für den allgemeinen Gebrauch gibt es noch die sogenannten traghetti, bei denen es sich um einen etwas größer ausgeführten Gondeltyp handelt, mit dem man sich an einigen Stellen der Stadt über den Canal Grande setzen lassen kann. Die venezianische Gondel ist so durch und durch und so ausschließlich ein Kind von Stadt und Lagune, dass ihr hier eine ausführlichere Darstellung gewidmet sei. Kaum ein Detail Venedigs ist häufiger beschrieben und besungen worden. Die Eleganz berührt jeden Besucher, wie es auch Thomas Mann empfunden hat und in seiner Erzählung „Tod in Venedig“ beschreibt:

„Wer hätte nicht einen flüchtigen Schauer, eine geheime Scheu und Beklommenheit zu bekämpfen gehabt, wenn es zum ersten Male oder nach langer Entwöhnung galt, eine venezianische Gondel zu besteigen? Das seltsame Fahrzeug, aus balladesken Zeiten ganz unverändert überkommen und so eigentümlich schwarz, wie sonst unter allen Dingen nur Särge es sind, – es erinnert an lautlose und verbrecherische Abenteuer in plätschernder Nacht, es erinnert noch mehr an den Tod selbst, an Bahre und düsteres Begängnis und letzte, schweigsame Fahrt.“

Goethe betrachtete dagegen den Canal Grande und die Gondel als Metaphern für das menschliche Leben, als er die Gondel selbst mit der Wiege und die felze, eine kabinenartige Überdachung der Sitze, die es heute nicht mehr gibt, mit dem Sarg verglich, indem er meinte: „Recht so! Zwischen der Wiege und dem Sarg wir schaukeln und schweben auf dem großen Kanal sorglos durchs Leben dahin“ (Goethe, „Venezianische Epigramme“).

Ganz unverändert ist die Gondel über die Jahrhunderte natürlich nicht geblieben, sondern hat eine stetige Entwicklung genommen. Die heute kennzeichnende völlige Asymmetrie entwickelte sich erst im 19. Jahrhundert. Die damals gefundene Form wird heute weitgehend exakt, auch mittels Schablonen nachgebaut, wobei letztlich keine Gondel der anderen gleicht, da immer kleinere Modifikationen vorgenommen werden. So werden beispielsweise Größe und Gewicht des Gondoliere beim Bau berücksichtigt.

Die genaue Herkunft des Namens gondola ist unbekannt. Alvise Zorzi stellt fest, es seien die kompliziertesten griechischen und lateinischen Etymologien herangezogen worden. Ein erstes Mal taucht der Name als gundula im Jahre 1094 in einem offiziellen Dokument auf. Man kann aber davon ausgehen, dass der damals so bezeichnete Bootstyp mit der heutigen Gondel nichts zu tun hatte. Das damalige Boot war kürzer und wurde von zwölf Ruderern bewegt. Exakte Rekonstruktionen der Boote, mit denen Menschen befördert wurden, sind erst ab der Mitte des 15. Jahrhunderts möglich. Die wohl einschneidenste Veränderung in der Entwicklung der Gondel bewirkte eine Verordnung vom 8. Oktober 1562, in der bestimmt wurde, dass künftig sämtliche Gondeln vollständig in Schwarz gehalten sein mussten. Diese Verordnung wurde zwar damit begründet, dass Schwarz die Farbe der Fest- und Amtstracht der regierenden Schichten in der Spätrenaissance sei und dass die Gondel dem Erscheinungsbild der nobili angeglichen werden sollte. Der eigentliche Grund war aber, dass der Luxus bei der Ausstattung der Gondeln immer weiter ausgeufert war und deshalb die Gefahr bestanden hatte, dass sich immer mehr Adelige durch diesen Wettbewerb finanziell ruinieren würden, Grund genug für die Regierung, hier gegenzusteuern. In die Jahre 1633 und 1746 datieren weitere Erlasse, nach denen nur Doge und Patriarch scharlachrote Teppiche in ihren Gondeln verwenden durften, während ausländische Gesandte keinerlei Einschränkungen bei der Gestaltung und Ausschmückung ihrer Gondeln unterworfen waren.

Die Herstellung einer Gondel ist außerordentlich aufwendig und erfordert 600 bis 1.000 Arbeitsstunden. Sie besteht aus etwa 280 Einzelteilen, von denen keiner dem anderen gleicht. Die einzelnen Teile werden nicht nur durch Sägen und Schneiden gewonnen, sondern auch noch unter Dampf oder im Feuer gebogen und geformt. Mehrere Holzsorten kommen zum Einsatz. So verwendet man Eiche für die Planken, Lärche für die Bodenspanten, während der Unterbau aus Tanne gefertigt wird. Die Verdeckteile werden aus Linde geschnitzt, die Bank des Gondoliere besteht aus Kirschbaum. Weiterhin werden Ulme und deren Wurzel, Mahagoni, wasserbeständiges Sperrholz und Zeder verwendet. Alle Teile, die aus diesen Hölzern gefertigt sind, werden schwarz lackiert. Die Farbe besteht aus einer Mischung aus Leinöl und Ruß, wobei die Zusammensetzung des Lacks strenges Geheimnis des squero, des Gondelbauers ist. Für die forcola, die Ruderdolle, die unlackiert bleibt, wird am häufigsten Nussholz, jedoch auch Kirsche verwendet. Das Ruder besteht aus Buchenholz. Beim Zusammenfügen der Einzelteile werden traditionell noch Holznägel verwendet. Eine fertig ausgerüstete Gondel kostete im Jahre 2000 mindestens 30.000 Euro. Inzwischen suchen die Gondelbauer nach neuen, kostengünstigeren Wegen bei der Herstellung.

Metallteile besitzt die Gondel nur wenige. Am markantesten sind der ferro, der eigenartig geformte Bugteil, sowie die Bekrönung der poppa, des steil nach oben ragenden Hecks. Traditionellerweise wird berichtet, der ferro beinhalte verschiedene Symbole. So bedeute die obere Krümmung des Gebildes die Dogenmütze. Sie übergreift sechs nach vorne gerichtete Zacken, von denen jede für einen der sechs Sestieri stehen soll, während die Zacke, die nach hinten weist, die Giudecca symbolisiere. Der kleine Bogen unterhalb der „Dogenmütze“ soll die Rialtobrücke bedeuten, und ein kleines Loch sei das „Auge der Republik“. Das Gewicht der Gondel beträgt etwa 500 kg, ihre Länge ohne ferro 10,85 m, mit dem ferro 11,03 m, ihre Breite zwischen 1,38 und 1,42 m. Die rechte Seite des Bootes ist kürzer als die linke, wodurch sich die gekrümmte Form ergibt. Die Gondel liegt ganz flach auf dem Wasser auf und besitzt nur ein paar Zentimeter Tiefgang, wodurch sie außerordentlich leicht manövrierbar und wendig wird. Gab es früher bis zu 15.000 Gondeln in der Stadt – selbstverständlich besaß jeder Wohlhabende mindestens ein privates Boot – so sind es heute nur mehr etwa 450 bis 500. Das Führen einer Gondel erfordert erhebliche Übung und Routine, und kaum jemand wird je Gelegenheit bekommen, mit dem etwa 4,20 m langen Ruder auf der poppa zu stehen. In jedem Fall aber macht es Sinn, den Gondolieri ausgiebig zuzusehen.

Insgesamt gesehen ist die Gondel ein Produkt, das letztlich nur in Venedig entstehen konnte, sie ist eines der Resultate des äußersten Luxus und der feinsten Kultur, wie sie die Stadt in großer Zahl hervorgebracht hat. Auch im juristischen Bereich nahm die Gondel eine Sonderstellung ein. So gab es zu Zeiten der Republik eine Verordnung, durch die gewährleistet werden sollte, dass man sich in seiner Gondel noch sicherer als im eigenen Haus fühlen konnte. Verbrechen, die im Boot begangen wurden, unterlagen der Rechtsprechung des Rates der Zehn und der Zensoren. Daneben war die Gondel auch mit etwas oberflächlicheren, sinnlichen Vorstellungen verbunden, so etwa mit der eines schwimmenden Brautgemaches, eines Tabernakels der romantischen oder auch weniger romantischen Liebe. Dazu gibt es Äußerungen in der Literatur, wie z. B. von Wilhelm Heinse, der 1783 recht lasziv beschrieb: „Alles stimmt bei ihnen (den Venezianerinnen) auf den Hauptzweck, die Wollust, bis auf ihre Gondeln, die die vollkommenste Lage zum bequemen Genuss bieten: einen weichen Polster für den Hintern, der den Wollusttheilen völligen Raum und alle Freyheit lässt, und zwei Bänke daneben, die Beine darauf auszubreiten. Jeder Stoß des Gondelführers mit dem Ruder ist ein Stoß der Lust“ – tempi passati, muss man in einer Zeit sagen, in der die Gondeln alle offen sind im Gegensatz zu früheren Zeiten, als sie noch die felze, die kabinenartige Überdachung der Sitze trugen. Natürlich ist über die Gondeln viel gelästert worden, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sie heute nur noch touristischen Zwecken dienen. Doch ist die Gondel das entscheidende Detail, das dem Wunder Venedig den letzten Schliff gibt. Sie ist die Seele der Stadt.