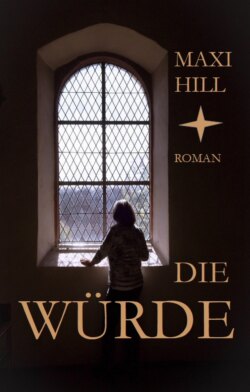

Читать книгу Die Würde - Maxi Hill - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Irma Hein

ОглавлениеEs ist ein grauer Morgen, gerade acht Uhr. Im kleinen Krankenhaus am Rande der Stadt macht sich Doktor Schäfer auf zur Visite. Zuvor hatte er mit der Stationsschwester den Plan für den Tag festgelegt: Wer wird entlassen, wer übernimmt die Nachtwache, wer arbeitet im OP. Dann bricht er auf — nicht wie in der vielgeliebten Fernsehserie mit einem Stab von weißgewandeten Mitarbeitern — er geht nur mit der Stationsschwester. Das genüge und mache den Patienten weniger Stress.

Doktor Schäfer kennt die Situation nur zu gut.

»Haben Sie mit der Patientin gesprochen?«, fragt er Schwester Marianne.

»Noch nicht. Ich dachte Sie wollen …«

»Natürlich, keine Frage«, sagt er schnell, wissend, das Thema Pflege ist bei den meisten Menschen schambesetzt.

»Es wird nicht leicht sein…«, pflichtet die Schwester ihm bei. Allerdings hat sie ihre Zweifel. Verständlich, schließlich haben die Alten ein schweres Leben bis hierhin gemeistert, ohne sich unterkriegen zu lassen.

»Ich glaube, sie will keine Hilfe. Sie tut so, als könnte sie noch die Welt einreißen.«

»Dann werden wir nicht den Buh-Mann spielen. Die Kommission hat schließlich geprüft und entschieden. Für die Klinik ist sie kein Fall mehr. Das Bett wird dringend für frisch Operierte gebraucht.«

Die Schwester muss nichts mehr erwidern. Im Falle Irma Hein weiß sie es besser als der Chef, wie rasch die Einigung erzielt wurde und das Gutachten vorlag, bevor die Gespräche mit dem Heim erfolgreich waren.

Auf dem engen Flur läuft John Hein auf und ab. Doktor Schäfer hat ihn gebeten, zur Visite zu erscheinen. Der Arzt weiß um den großen Vorteil, wenn der Patient direkt aus dem Krankenhaus in ein Heim kommt. Entlässt man nach Hause, könne sich das Procedere noch lange hinziehen. Schäfer begrüßt erst John Hein, dann greift er forsch zur Klinke.

»Guten Morgen«, sagt er gut vernehmlich und gibt der Schwester einen Wink, die Vorhänge aufzuziehen. In den Raum dringt die sonore Stimme: »Tageslicht ist das billigste Heilmittel, das wir haben, meine Damen.«

Am Bett gleich neben der Tür drückt er mit kühler Hand auf die Stelle über Irma Heins Handgelenk, wo er ihren Puls fühlen kann.

»Frau Hein, Ihr Blutdruck ist noch ein wenig hoch, aber sonst geht es Ihnen wieder prächtig.«

Das war eine Feststellung, der man nicht zu widersprechen versucht ist. Irma Hein hüstelt, ehe sie antwortet. Ihre Stimme klingt weder freudig noch erregt, sie zittert seit geraumer Zeit ein wenig.

»Na ja, prächtig? Mit 78, da muss man wohl auf vieles gefasst sein.«

»Sehen Sie, genau das ist der Punkt. Sie haben keinen stationären Bedarf mehr, aber Sie haben in Ihrer Verfassung einen … nun sagen wir … einen gewissen Pflegebedarf. Schwester Marianne ist ein wahrer Glücksumstand. Sie hat einen Platz im Pflegeheim für Sie ergattern können.«

»Pflegeheim…?«

Irma hat keine Zeit sich an das Unglück zu gewöhnen, das auf sie zu schwappt, genau so plötzlich und so unverständlich wie die vielen Worte und Begriffe, die zwischen der Schwester, dem Arzt und John Hein hin und her gewechselt werden. John hat Irma noch nicht einmal die Hand gegeben an diesem Morgen. Noch traf sie kein einziger Blick von ihm. Niemals ist John so zurückhaltend gewesen wie in diesem Moment, wo sie seine Hilfe, sein auflehnendes Wesen, so dringend gebrauchen könnte.

»Wir müssen Ihre Frau Mutter entlassen«, sagt der Arzt zu John. »Es sei denn, Sie tragen die Kosten allein. Der Krankenkasse reicht die Diagnose nicht für einen weiteren Aufenthalt bei uns.«

Während John nickt, quetscht Irma hohe Töne aus ihrer Kehle, die sich verengt, bis sie beinahe keine Luft mehr bekommt.

»Ich kann doch … nach Hause!«

»Frau Hein«, die Schwester legt behutsam ihre Hand auf Irmas Hand, die sich an der Bettdecke festkrallt. Noch behutsamer formt sie die Worte, noch sanfter die Töne. »Pflege ist Frauensache. Sie sagten doch, ihre Schwiegertöchter lassen sich nicht sehen. Stimmt doch, nicht wahr?«

Zum Glück muss Irma John nicht ansehen und John nicht Irma. Sie nickt hastig, aber unumstößlich zustimmend.

»Na sehen Sie. Ihr Sohn wäre jetzt hilflos überfordert. Es ist das Beste für Sie, glauben Sie mir.«

»Ich lasse mir schon lange das Essen bringen und die Zucker-Spritzen bekomme ich regelmäßig zu Hause. Ich brauche doch nicht viel…«

Jetzt sucht sie Johns Gesicht, der sich im Hintergrund hält und kein Wort dazu sagt. Vielleicht ist sie in der Beurteilung seiner Person schon lange nicht mehr gerecht. Vielleicht ist ihre Erwartung einfach zu hoch. Was kann eine Mutter von ihrem Sohn erwarten? John nimmt nichts ernst, was aus ihrem Munde kommt. Alte Leute, so sagt er, sehen die Welt wieder wie kleine Kinder. Sie wollen nicht wahr haben, dass ihre großen Kinder jetzt die Dirigenten ihres Lebens sind. Die Abhängigkeiten haben sich geändert und nur die entscheiden, nichts sonst.

»Bedenken Sie«, die Stimme der Schwester klingt noch immer sehr sanft, sehr beruhigend, »putzen, einkaufen, Kohlen vom Keller holen, Friseur, Fußpflege, Arztbesuche, das alles kann ihr Sohn nicht alleine schaffen. Und möchten Sie nicht auch mal einen Spaziergang machen, oder Karten spielen? Und was ist, wenn der nächste Ohnmachtsanfall kommt. Wer hilft Ihnen, Sie sind allein?«

Irma will es nicht hören. Sie schaut nur auf John. Dann dreht auch sie den Kopf zum Fenster und schaut dahin, wo John hinschaut.

Draußen ist es stürmisch, die trockenen Äste der Bäume ächzen, die welken Blätter verlieren den Halt im Sog des Sturmes, sie fallen. Für einen Moment glaubt auch Irma zu fallen. Mit großer Kraft vereint sie die Hände auf ihrem Leib: Lieber Gott, lass das vorbei gehen, lass das alles nicht geschehen. Nicht mir.

»Ich will nach Hause«, murmelt sie gegen die Gestalten an, die neben ihrem Bett stehen und über Dinge reden, die sie nicht kennt. Worte wie Einstufung in Pflegekasse, Rehabilitation, Demenz, Dekubitus, und von einem dreifachen Formblatt reden sie, dann verabschieden sich Doktor Schneider und Schwester Marianne. Zurück bleibt nur John. Anstatt mit ihr zu reden, erklärt er der Bettnachbarin mit polternder Stimme, warum das Heim für Mutter Irma das Beste sei. Um Irma herum verschwimmen die Bilder der Vergangenheit mit vagen Bildern einer furchterregenden Zukunft. Wie hat sie sich um Erwin bemüht, als er nicht mehr so konnte wie einst. Wie hat sie ihn umsorgt, ihn bemuttert, in aller Herrgottsfrühe schon gewaschen und fein angezogen, weil er es so wollte. Er wollte fein sein, ehe die Krankenschwester, die zum Spritzen kam, an der Tür klopfte. Sie kam nicht zu Erwin, sie kam seit langem zu Irma. Seine Anwesenheit im Wohnzimmer wäre nicht nötig gewesen, aber er war sehr eitel und wollte dabei sein und ordentlich aussehen. Und jetzt? Jetzt wollen die Söhne für sie nicht ein winziges Bisschen davon zurückgeben?

»Hat Piet geschrieben?«, fragt sie ganz unvermutet. »Wann kommt er endlich?«

John lächelt zum ersten Mal, doch das Lächeln gleicht dem eines Lehrers auf die dumme Frage eines Schülers.

»Der macht dich auch nicht gesund.«

»Weiß er es überhaupt?«

Piet ersetzt zwar keine Frau, aber mit ihm kann Irma vertrauensvoll reden. Er nimmt ihre Sorgen ernst, er ist nicht so polternd wie John. Und Toni. Sie ist anders als Gerlinde, ganz anders. Damals, vor zwei Jahren im Krankenhaus, da hat Toni sie besucht und betüddelt, solange sie da war. Sogar den Schieber hat sie ihr gebracht und ihn wieder entsorgt. Das wäre Gerlinde niemals eingefallen. Aber undankbar sind sie alle. Man ist es seinen Eltern schuldig, sich um sie zu kümmern. Und was machen sie? Sie gehen in die weite Ferne. War es nicht schon Abkehr genug, dass Piet und Toni so weit weg ihr Zuhause hatten. Musste er auch noch bis nach Afrika?

»Muttchen, wie soll Piet es wissen?«, poltert John und lacht, als wäre es die dümmste Frage, die ein Mensch stellen kann.

»Mach dir keine Sorgen«, sagt er mit fadem Witz in der Stimme. »Wir schaffen das alles alleine, du hast doch mich.«

Er nimmt sie nicht ernst, so wie er sie nie ernst nimmt. Irma zieht ihre Decke bis zum Kinn, schaut John nicht mehr an, denkt nur noch an ihren Erwin, den sie nicht mehr hat.

»Alleine? Das ist ja das Schlimme«, murmelt Irma vor sich hin.