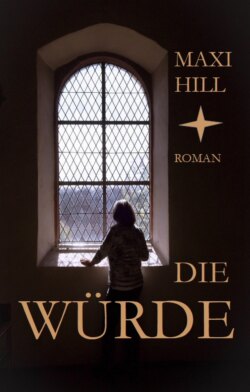

Читать книгу Die Würde - Maxi Hill - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Die Disco

ОглавлениеDer Gastraum in der Konsumgaststätte ist nett hergerichtet. Nur an den Tischen und an den schmalen Wänden leuchten kleine Lampen. Die schweren Vorhänge der ebenerdigen Fensterfronten sind geschlossen, Blicke von draußen wünscht man nicht.

Mit hündischer Ergebenheit folgen fünf schwarze Männer dem Brigadier, der sich groß tut, als habe er mit seiner Tischreservierung eine Heldentat vollbracht. Amadou, der freiwillig niemals dem Brigadier gefolgt wäre, weil er dem stets ein Dorn im Auge ist, liegt heute nichts mehr am Herzen, als von ihm in Ruhe gelassen zu werden.

Die gewaltige Schiebetür ist aufgeschoben und gibt den Blick frei in den hinteren, ebenso großen Gastraum, der mit Tischen und viel zu eng stehenden Stühlen vollgepfropft ist. Die Männer sind weiß Gott Enge gewöhnt, nur nicht diese Nähe zu den Deutschen.

Missgelaunt und ohne einen Blick mit dem Brigadier zu tauschen, sitzt Amadou da, dreht einen Bierdeckel zwischen den Fingern und findet das ganze Manöver plötzlich furchtbar albern. Hier würde er nicht tanzen und nicht reden — und trinken könnte man auch im Clubraum im Kombinat, wie man es schon immer gehalten hatte. Hier würde er diese Frau, diese weiße Nsamba, niemals finden und wenn, warum sollte die mit ihm reden, ihn, den der Schöpfungsregen in einen für sie minderwertigen Volksstamm gespült hat.

Seine scharfen Augen gehen hin und her, so wie die Augen der Fremden hin und her gegangen sind, als die Fünf den Raum betraten. Viele Gesichter kennt er, doch er weiß nichts über den Menschen hinter dem Gesicht. Er schaut sie nicht an und spürt es bis unter die Haut, sie gaffen und tuscheln. Vielleicht fühlen sie sich gestört, vielleicht haben sie Angst, zum Tanzen aufgefordert zu werden.

Der Brigadier sitzt da, breitbeinig mit vorgestreckter Brust und hebt sein Glas zu einem Prost. Er sieht, wie die Augen von Silva und von Acásio erst zum Brigadier schielen, bevor die beiden den ersten Schluck aus dem Glas nehmen. Amadous Blick bleibt auf dem breiten Mund des Brigadiers haften, und er verharrt einen Moment auf der ledernen Geldbörse, die prall gefüllt den guten Lohn des Deutschen bezeugt. Die Partei hat den Brigadier zur Auszeichnung vorgeschlagen, zur Auszeichnung als «Aktivist der sozialistischen Arbeit». Seine Abteilung liefere die besten Ergebnisse und außerdem leiste der Brigadier eine hervorragende gesellschaftliche Arbeit in Sachen Völkerverständigung. Am Vorabend des 40.Jahrestages der DDR hat die Ehrung stattgefunden. Amadou sucht den Blick seines Freundes Eduardo. Er will wissen, was der denkt, wie der fühlt. Seine eigene Meinung steht fest, wie sie immer feststeht: Ekelhaft, dieser Brigadier. Ekelhaft dieses sich brüsten. Zur Brigade zählen nur Vertragsarbeiter, die ein ganz anderes Ziel vor Augen hatten, jetzt aber schuften müssen, bis die Norm geschafft ist.

Das alles könnte Amadou verschmerzen. Nur eine Tatsache versteht er nicht: Warum bekommen die Vertragsarbeiter den vereinbarten Lohn nicht voll ausbezahlt? Wer versichert ihnen, dass bei ihrer Rückkehr der Rest wirklich in Angola ausbezahlt wird. In seinem Land tobt der Krieg. Und wenn nicht der Krieg die Gelder verschlingt, wer garantiert ihm, dass er überhaupt heil nach Hause kommt?

Silva stößt ihn mit den Ellenbogen an und hebt grinsend sein Kinn zur Tanzfläche hinüber. Ja, sie sind appetitlich, diese hellhäutigen, kessen Mädchen, aber es ist ihm nicht nach einem Tanz zumute. Vorhin an der Tür vor dem Tanzsaal hatte er Worte gehört, die wie Bimbo klangen. Er weiß, was das bedeutet, und er hasst die Münder, aus denen solch Unrat quillt. Nein, das wolle er sich nicht antun, bei einer von denen abzublitzen.

Die Augen des Brigadiers verfolgen gierig die tanzenden Leiber. Lippen leckend erzählt er seinen Schützlingen pikante Einzelheiten von dieser oder jener «flotten Biene», die er schon vernascht habe. Manchmal streckt er sogar seinen Finger in jene Richtung, ohne dass ihm einfallen würde, aufzustehen und eines der Mädels zum Tanzboden zu führen. Stattdessen bestellt er ein Bier nach dem anderen.

»Was heißt flotte Biene und vernascht?«, flüstert Amadou Eduardo zu, während er seine Lippen strafft, seinen Blick aber hinüber zu den Tanzenden schweifen lässt. Eduardo hebt die Schultern, doch Acásio dicht daneben hat die Worte des Brigadiers verstanden. Er stellt dieselbe Frage etwas lauter dem Brigadier. Das hätte er nicht tun sollen, nicht in diesem Moment und nicht dem Brigadier. Diese Mädchen seien wie Bienen, bellt der Brigadier laut über den Tisch, sie schwirrten von Blüte zu Blüte, naschten hier und da den süßen Nektar. Kein normal befruchteter Mann könne da …!

Er benutzt so viele Worte, auf die sich Amadou keinen Reim machen kann. Er gibt sich fortan auch keine Mühe mehr, sie zu verstehen. Irgendwie leidet er an diesem Abend. Es ist weniger die Hitze im schlecht belüfteten Saal, es ist mehr das hitzige Gerede dieses Gockels, das ihm zuwider ist. Seit dieser Stunde weiß er, nicht er ist der Aufschneider. Es ist der Brigadier. Warum, wenn er so begehrt ist, tanzt er nicht mit einer dieser Frauen? Warum klingen nur seine Worte so erregt, warum wetzt nur seine Zunge die Lippen wund, sein Hintern aber reibt sich auf dem schwitzigen Kunstleder feucht und der ganze Kerl schüttet jede Menge Bier und Wodka in sich hinein, die ihm die Kraft rauben und den Verstand trüben?

Amadous Lippe rutscht nach unten, was nicht nur in diesem Moment ein wenig dümmlich aussieht, so, als staune er mächtig. Zum ersten Mal lacht der Brigadier ihn an, zumindest dröhnt sein donnerndes Lachen der ebenso donnernden Musik entgegen und zwischen diesen Schallwellen sitzt Amadou. Die Heiterkeit des weißen Mannes mischt sich mit brennender Verachtung, die den Brigadier immer quält, solange Amadou in seiner Nähe ist. Neben diesem Paradiesvogel fühlt sich der Unscheinbare sonderbar schwächlich. Es macht ihn krank, wenn er ihn nur ansehen muss, jetzt, wo Amadou nicht in den stinkenden Arbeitsklamotten steckt. Wäre seine Haut nicht schwarz, die Mädchen würden Schlange stehen, es gäbe erbitterte Kämpfe der Rivalinnen um die Gunst dieses gut gebauten Mannes mit seinen kräftigen Schultern, dem knackigen Arsch und dem feurigen Blick. Selbst sein wippender Gang hebt ihn von allen heraus, wie würde er erst auffallen, wenn er tanzt?

»Geh tanzen«, schreit er über den Tisch, hebt sein volles Glas und trinkt es zur Hälfte leer, »wirst sehen, dann schwirren die Bienen wie wild um deinen Stempel!«

Stempel? Wieder ein Wort, das Amadou nicht versteht. Seine Freunde aber lachen über den Witz. Amadou lacht nicht, und er tanzt nicht, selbst nach vielen Aufforderungen nicht, selbst nach einer vom Brigadier ausgesetzten Prämie nicht.

Irgendwann steht er auf, den Blick des betrunkenen Brigadiers auf sich ziehend. Gekünstelt leicht mit federndem Schritt schreitet er davon, an der Tanzfläche vorbei durch die große gläserne Zwischentür zur Treppe, die hinunter zu den Toiletten führt. Doch er geht nicht hinunter, er tritt durch den Haupteingang nach draußen und schaut in den blanken, dunklen Himmel, einen Himmel wie zu Hause. Heute sieht er, wie sonst selten hier, auch ein paar Sterne. Sie sind anders geordnet als zu Hause und sie haben es schwer, gegen das Lichtermeer der Stadt zu strahlen. Sonst ist der Himmel hier meist verhangen, grau und trüb. Kein Wunder also, dass auch sein Gemüt verhangen ist, seit er hier lebt. Bei aller Verlockung — kein Wunder.

Die Luft ist kalt und doch auf angenehme Art erfrischend. Trotzdem er seine Nase hebt, fühlt er sich nicht befreit und nicht vergnügt und schon gar nicht mit sich einig und mit dieser Stadt und mit diesem Land und mit diesen Menschen. Dagegen helfen nicht die stabilen Häuser, die festen, sauberen Straßen und die gefüllten Läden. Auch nicht die pünktlich fahrenden, intakten Busse und Bahnen, die ihn in den ersten Monaten so fasziniert hatten. Jetzt braucht sein Herz etwas anderes. Seitdem er hier lebt, spürt er es, obwohl es ihm nicht sofort klar war, welche Art Sehnsucht es ist, die einen Mann am meisten quälen kann. Inzwischen weiß er es.

Er sehnt sich nach Mutter und Vater, nach Brüdern und Schwestern und nach avó, seiner Großmutter. Ach, wenn er doch wenigstens diese weiße Nsamba finden würde.

Drei Mädchen treten auf die Betonplatte vor dem Eingang. Sie kichern und schuppsen sich gegenseitig an. Er sieht die hellen Beine der Frauen, die die Mode bis weit über das Knie freigibt, ihre kleinen Brüste, die unter knappen Blusen stecken. Ihnen allen fehlt es an Fleisch auf der Rückseite. Er denkt an Esperanza, deren Hintern ihn so erregt hatte, bevor er von zu Hause weggegangen ist, weggegangen, um später einer Frau etwas bieten zu können — vielleicht einer Frau wie Esperanza. Der Gedanke an ihren drallen Körper, ihre stürmische Umklammerung, ihre ungeduldige Gier, seine Männlichkeit zu spüren …

Erst hatte ihr Drängen ihn erschreckt, doch wäre er nicht weggegangen, hätte sie das nie getan, niemals. Sie wollte ihn an sich binden, ihn für sich aufheben. Auf einmal weiß er, diese Mädchen da, diese bleichen, zerbrechlichen Körper sind es nicht wert, Esperanza zu vergessen. Schon einmal hatte er mit einer dieser Frauen sprechen wollen, im Kombinat. Schon einmal sah er, wie ihre Knochen durch die Haut zu schimmern schienen, wie ihre Augen ihn maßen, wie ihr Mund ihn belächelte. Ganz sicher hat sie ihn verhöhnt, als er endlich ging. Esperanza hingegen bewunderte ihn und hätte alles dafür geben, wäre er bei ihr geblieben. Seine Gedanken an die Stunde mit Esperanza in den Binsen am Bach hält er nicht aus. Seine Haut kräuselt sich, seine Manneskraft macht sich Platz. Jetzt ist es Zeit, die Treppe hinunter zu gehen, und er geht rasch, eine Hand tief in die Tasche seiner roten Hose vergraben.

Befreit lächelnd steigt er ein wenig später die Treppe wieder empor. Jemand knurrt ihm etwas entgegen, er hört es kaum. Die Musik dröhnt zu laut und zu dumpf aus dem Saal. Aus dem Gewirr der Leiber steigt stickiger Qualm und fuselgeschwängerter Dunst und nimmt ihm den Atem. Jetzt hört er es noch einmal knurren, ganz dicht bei ihm: »Alberner Kakadu«.

Er sieht diesen Kerl, der klein und unscheinbar den großen Mann markiert. Offenbar haben ihn jene vorgeschickt, die feixend an der Seite stehen. Er sollte seinen Mut beweisen und er hat wahrhaftig nicht versagt.

»Graues Maus«, blafft Amadou zurück und hebt seine Nase in die Luft. Gerade kann er der schnellen Faust noch ausweichen. Ein kleiner Tumult — einer der Ordner springt herbei — dann tritt wieder Ruhe ein.

Amadou ist längst bei seinen Gefährten angekommen, setzt sich auf seinen Platz und schaut gelangweilt in die Runde. Noch vor ein paar Minuten hat er vorgehabt, Eduardo zu überzeugen, mit ihm nach Hause zu gehen, ihre Musik zu hören und von angolanischen Weibern zu reden.

»Marlene, Marlene«, hatte er vor sich her gesummt. Das ist der Rhythmus, den er liebt, und »Kalimba, Kalimba«, das ist ein Text seines Volkes.

Einen Augenaufschlag lang, sieht er ein Gesicht in der Menge. Auf einmal reizt ihn der Gedanke an seine Musik nicht mehr. Er ärgert sich, das Gesicht wieder verloren zu haben. Er richtet sich kerzengerade auf. So groß, wie er ohnehin ist, wirkt seine Haltung sehr erhaben, sehr selbstgefällig. Aber muss man deshalb so giftige Redensarten führen, wie der Brigadier es tut? Amadou muss sich zwingen, nicht aufsässig zu wirken, doch klein zu machen gelingt ihm jetzt nicht mehr, zu kribbelig ist er plötzlich darauf, das helle Gesicht wiederzusehen, das, wäre es schwarz, seiner Schwester gehören könnte. Der Gedanke an dieses Gesicht treibt ihm das Blut in die Wangen, zum Glück nicht in die Lenden, wie es bei Esperanza wäre. Eine Unruhe erfasst ihn und dennoch will er den Platz nicht verlassen, diesen Platz, von dem er durch die Pflanzen im Raumteiler hindurch über die Köpfe der Sitzenden bis zur Tanzfläche blicken kann. Wenn der Tanz zu Ende ist, wird er wieder aufstehen, mannshoch wird er alles überblicken und dieses Gesicht finden, so wahr er Amadou «Rico» ist.

Das sind die Minuten, in denen sich Amadou im größten Tumult sonderbar allein fühlt. Sagen kann er das niemandem, sie würden es alle nicht verstehen, am wenigsten der Brigadier, der ihnen immer predigt, sie könnten doch froh sein, aus ihrer Scheiße in dieses Paradies gekommen zu sein.

Die Musik verklingt und Amadou springt auf, doch er kann das Gesicht nicht mehr sehen. Die Tanzpaare stieben in alle Richtungen davon, der größte Pulk bildet sich vor dem Ausgang, einige Unverwüstliche strömen zur Bar, andere zu den Toiletten. Zur Bar will er nicht gehen, dort ist man nicht gern gesehen. Von weitem leiden die Deutschen die Afrikaner, aber dicht zwischen ihnen spürt man die Distanz, die ihnen noch immer wichtiger ist, als die staatlich überachte Völkerverständigung.

Amadou kämpft sich durch, dem Ausgang entgegen, immer darauf bedacht, zu jedermann ein wenig Abstand zu halten. Für Sekunden sieht er ihn, diesen Kopf mit der hochgesteckten Frisur, mit den Kringeln… Ja, das muss sie sein. Amadou traut dem nicht, was er entdeckt — Oscare in der Nähe dieser Frau.

Zum Glück sieht er sie von fern, von Oscare unbemerkt. Sie reden miteinander und verschwinden in der Dunkelheit. Amadou bekommt keine Luft mehr. Was für ein Mordsrindvieh er doch ist. Doch er kann nicht anders, er folgt seiner Verrücktheit, seiner Flause, die ihn so fasziniert und die doch nur einem Sinn dienen soll, sein Heimweh zu heilen. Esperanza, seine einzige Geliebte, die er im Leben hatte, würde vor Entsetzen den Dreschflegel schwingen und ihm diese Eselei austreiben. Aber was weiß Esperanza von der Einsamkeit im Tumult des frostigen Lebens.

Ohne zu wissen warum, läuft Amadou in die Richtung, in die Oscare die Frau geführt hat, doch er sieht sie nicht mehr. Unschlüssig bleibt er stehen. Die Kälte des nahenden Winters kriecht unter die Jacke, seine Haut friert, sein Gemüt ist noch immer erregt. Mit heißem Herzen und fiebrigen Augen lauscht er in die Nacht. Was ist das für ein Tag, was ist das für eine Frau und was ist das für ein Kerl, dieser Oscare, der seine Freundin betrügt? Ein Freund war Oscare nie — ein Landsmann, mehr nicht.

Hinter der Friedhofsmauer hört Amadou ein Flüstern, kleine kitzelige Laute, unzüchtiges Röhren. Wieder bleibt er stehen, lauscht mit steifer Brust. Das Grunzen kennt er genau. Teufel, dieser Oscare! Irgendwie zwielichtig kam er ihm schon immer vor. Und rabiat. Keiner, mit dem man sich anlegen möchte. Es könnte schlimm ausgehen, würde Oscare erfahren, dass er belauscht wurde.

In der Nacht und wenn man ein gutes Gehör hat, bleibt einem das intime Leben anderer nicht verborgen. Was kann er dafür? Nur eines weiß Amadou nicht zu erklären. Oscare ist mit einer schwarzen Frau liiert, so wie Amadou mit Esperanza. Aber Oscares Frau ist hier, ist eine der drei Vertragsarbeiterinnen aus Angola. Die feiste Sudika führt ein starkes Regiment und Oscare ist in ihrer Gegenwart zahm wie ein Lamm. Sie würden nach ihrer Heimkehr heiraten, hatte er geprahlt. Warum entfernt er sich mit dieser Frau, mit seiner Nsamba. Wo ist Sudika? Dann fällt es ihm ein. Sudika arbeitet in der dritten Schicht, und die arbeitet heute Nacht.

Bisher glaubte er an das Gute im Menschen, besonders an das Gute seiner Landsleute. Das soll auch so bleiben. Oscare jedoch traut er seit dieser Stunde nicht mehr so viel Gutes zu, wie man Dreck unter den Nägeln hat.

Er lehnt an der Wand. Die Laute hinter der Mauer zwicken heftiger in seinen Ohren als die Kälte der Nacht. Amadou hat Mühe, die Hormone zu zügeln. Schübe heißer Regsamkeit wallen über die eben noch eiskalte Haut. Dennoch hört er zu, bis die Geräusche hinter der Mauer dumpfer werden. Aus den kitzeligen Stimmen formt sich ein Satz hart und direkt:

»Du gehst nicht mehr dort rein, verstanden?«

Stille.

»Hast du verstanden? Hau jetzt ab.«

Diese weibliche Stimme ist hart, ist unnachgiebig und herrisch. Nein. Er musste sich geirrt haben. Diese Stimme kann sich niemals aus der zarten Kehle dieser weißen Nsamba lösen. Niemals. Amadou schleicht um die Hecke herum. Oscare soll ihn hier ums Verrecken nicht sehen. Eine Gruppe deutscher Männer kommt die Straße entlang, grölt unbekannte Lieder. Amadou huscht in die Nebenpforte des Friedhofs und duckt sich hinter einen stinkenden Lebensbaum. Sie haben es nicht eilig, diese Deutschen. Jetzt, wo er ihren angeborenen Eifer gebrauchen könnte, jetzt nehmen sie sich sehr viel Zeit.

»Da war doch gerade noch dieser Bimbo. Wo ist der denn hin?«, krächzte einer.

»Jetzt kommen die schon in unsere Kneipen. Pass auf, das dauert nicht lange, dann wohnen die in unseren Häusern.«

»Solange sich keiner an meiner Frau vergreift …«, stottert ein anderer und stößt einen Stein mit dem Fuß gegen die Mauer, dass es scheppert.

»…oder dein Chef wird …«, hört Amadou Wortfetzen aus dem Mund eines dritten.

»So einer und Chef? Wer schwarz ist wie die Nacht, ist auch dumm wie die Nacht.«

Jemand tritt gegen das Eisentor und schreit: »He Bimbo, hat jemand die Käfigtür offen gelassen?«

Aus vereinten Kehlen dringt Gelächter, grell und niederträchtig. Amadou erstarrt vor Angst. Wenn sie ihn hier aufspüren, denken sie, er hat etwas verbrochen. Sie werden versuchen, es aus ihm heraus zu prügeln. Er bleibt in seinem Versteck hocken. Es stinkt nach Friedhof, nach fauligen Pflanzen und trockenem Grünzeug. Er mochte diese Art verlogener Bäume nie, wie diesen Taxus, der verlockend rote Früchte trägt, die einen Menschen ins Reich der Toten befördern können. Und er mochte auch die Thuja nicht, die die Leute hier Lebensbaum nennen, ihn aber trotzig dem Andenken ihrer Toten widmen.

Langsam, sehr langsam entfernt sich die johlende Meute. Amadou bleibt hockend wie ein scheues Tier. Es dauert lange, bis er den Mut findet, zurück zu gehen. Oscare würde er heute zum Glück nicht mehr in die Augen sehen müssen, und seine Nsamba wolle er nicht mehr zu Gesicht bekommen. Schade. Manchmal ist es besser, man bleibt unwissend.

Bedrückt von dieser heimlichen Erfahrung kehrt Amadou inwendig und äußerlich unterkühlt in das Lokal zurück. Spät ist es geworden. Der Tanz ist aus, die Männer von der Kapelle haben die Instrumente verpackt und sitzen schon an der Bar, um noch etwas zu trinken. Die meisten Plätze sind leer. Stühle und Tische stehen kreuz und quer. Aufbruchstimmung. Nur die Hartnäckigen trinken noch Bier, gönnen sich noch einen Absacker oder warten auf den Kassierer, um endlich aufbrechen zu können. Auch der Brigadier schwenkt seinen halbleeren Humpen in die Höhe und lallt, der Ober solle ihm noch einen vollen bringen. Es nutzt nichts, wenn Eduardo ihm behutsam auf die Schulter klopft.

»Es ist Feierabend, Chef!«

Der Brigadier stößt ihn rüde von sich. Heute macht er auf dicke Hose, er kann es sich leisten. Man hat schließlich geschuftet und wurde dafür ausgezeichnet. Gerade zögert Amadou, ob er diese Szenerie noch lange über sich ergehen lässt, als ihn ein Blitz trifft, unerwartet und stechender als jeder Gedanke zuvor. Ein Pärchen schreitet über die leere Tanzfläche, sehr eng und mit den Augen ineinander versunken. Sie ist es, die weiße Nsamba am Arm eines Uniformierten. Dieser Mann war vorher noch nicht hier gewesen, und diese Frau trägt das Haar offen. Also war sie es nicht, die von da draußen. Wer zum Teufel war das?

Ab jetzt hat es Amadou nicht mehr eilig. Er hat nur noch Augen für diese Nsamba und er schämt sich seiner widerlichen Gedanken. Jetzt erst recht muss er mit ihr sprechen, muss sie wie ein Bruder berühren, einmal wenigstens, vielleicht ergibt sich diese winzige Chance. Einen Moment lang träumt er davon, sie beschützen zu dürfen, wie er seine Schwester beschützt. Das gäbe ihm neuen Mut, neue Kraft für den Weg, der noch vor ihm liegt. So könne er sich todsicher wie ein richtiger Mann fühlen.

»Wo ist eigentlich Oscare?«, fragt er geistesabwesend ins Nichts. Noch immer kriegt er nicht zusammen, was er da draußen vermutet hat.

»Der schwirrt da irgendwo rum«, schreit der Brigadier in seinem Delirium, steht auf, um selbst nachzusehen und stürzt zu Boden. Der Stuhl fällt um, das Tischtuch rutscht mitsamt den Gläsern auf den Boden. Das Aufsehen ist perfekt. Alle starren auf die kleine Gruppe schwarzer Männer, die sich um einen weißen bemühen, den seine Füße nicht mehr tragen. Nur Amadou steht wie versteinert, hilft mit keiner Bewegung, das Durcheinander zu beseitigen. Er stiert auf den Raumteiler, der den Blick auf die Frau verhindert und auf den Mann in Uniform. Nur eines ist offensichtlich, die beiden begutachten das Malheur. Amadou macht sich lang, so lang er kann. Zwei Augenpaare treffen sich. Vor Freude entblößt er sein starkes, schneeweißes Gebiss, seine Augen flattern unruhig. Mit einem Satz ist er auf der anderen Seite der Pflanzen und steht vor ihr, groß, kräftig, aber artig wie ein Lamm:

»Du … du bist … Ich möchte reden … mit dir …Du aussehen wie meine Schwester.«

Die schöne, üppige Frau schaut ihn an, doch ihre Augen spazieren auf ihm herum, als ob er erst begutachtet werden müsse. Sie antwortet nicht, nur ein leises Zwinkern lässt ihn hoffen, dass sie ihn verstanden hat. Der Mann in Uniform zieht sie schimpfend mit sich fort. Im Gedröhn der Menge kann Amadou nicht alles verstehen, aber Worte wie die aus dem Busch und unsere Zivilisation hört er ganz sicher.

Nachdem Eduardo und Silva den Brigadier ins Schlepptau genommen haben, bleibt Amadou allein vor der Tür der Gaststätte im Schein der Laterne stehen. Er hat keine Angst, noch einmal der Stein des Anstoßes für deutsche Krakeeler zu werden, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er sie gefunden, jetzt bleibt er am Ball. Es ist wunderbar. Und am schönsten ist, sie war es nicht, jene Biene, die Oscare um den Stempel schwirrte. Oder wie hatte es der Brigadier genannt?

Als die weiße Nsamba endlich den Saal verlässt und am Arm des Uniformierten an Amadou vorbei schreitet, flüstert sie, ohne stehen zu bleiben, mit samtiger Stimme:

»Heute nicht mehr, Süßer. Zu spät. Vielleicht morgen Abend im Eiscafé.«

Amadou schaut sie mit großen Augen an. Glücklich sieht sie nicht aus, eher müde, verbraucht, aber so schön wie Nsamba.

Auch wenn es aussieht, als führt der Uniformierte die Frau aufs Schafott, jauchzt alles in Amadou. Unter seiner Jacke schlägt ein Herz doppelte Töne. Zwar hat sie nicht gesagt, «komm morgen ins Café», zwar hat sie auch keine Zeit genannt, aber sie hat auch nicht gesagt, «hau ab», wie jene Frau es zu Oscare gesagt hatte.

Ach, Oscare. Amadou hüpft über die Straße. Er stößt einen Stein weit von sich und möchte am liebsten krakeelen, wie zuvor die Kerle am Friedhofstor. Er lässt es sein. Wippend schreitet er die Straße entlang der Baracke entgegen. Zu gerne würde er Oscare seinen Triumph spüren lassen, allein er traut sich nicht. Oscare ist ein störrisches Tier. Mama Mabele sagte immer: Wecke keine schlafenden Hunde!