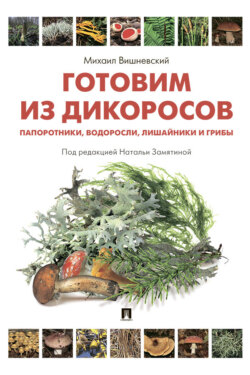

Читать книгу Готовим из дикоросов. Папоротники, водоросли, лишайники и грибы - Михаил Вишневский - Страница 6

Папоротники

Орляк обыкновенный

ОглавлениеОрляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) относится к семейству со сложным названием Деннштедтиевые (Dennstaedtiaceae). Многие исследователи считают, что весь род Орляк – это один вид орляк обыкновенный, просто очень вариабельный, другие разделяют его примерно на десяток близких друг к другу видов. Свое русское название этот папоротник получил оттого, что сосудистые пучки в корневище расположены таким образом, что на поперечном разрезе представляют некоторое подобие государственного орла[5]. Распространен по всему земному шару, кроме полярных районов, степей и пустынь. В России встречается повсеместно, предпочитает светлые леса, как хвойные (обычен на песчаной почве в сосновых лесах), так и лиственные (особенно березняки), лесные опушки, открытые возвышенные места, заросли кустарников. Иногда орляки образуют сплошные заросли на значительной площади и доминируют в травяном покрове. В естественных местообитаниях орляк сам по себе редко становится агрессивно расселяющимся растением, но деятельность человека способствует превращению его в один из самых распространенных папоротников: глубоко залегающие корневища и способность к бурному вегетативному размножению позволяют орляку осваивать вырубки и гари, заброшенные поля, плантации и пастбища. На некоторых сенокосах и пастбищах считается трудноискореняемым сорняком, особенно в Закавказье; с ним борются, высевая несколько лет подряд кукурузу.

Узнать орляк нетрудно: его вайи немного похожи по форме на раскрытый зонтик. Они располагаются всегда поодиночке, причем нередко довольно далеко друг от друга, до 1 метра. Этим орляк отличается от многих других лесных папоротников, у которых листья более или менее удлиненные, перистые и собраны в пучки, напоминающие широкую воронку. Еще одна отличительная особенность орляка – его «чистые» вайи. На их нижней стороне вы никогда не увидите тех буроватых пятнышек-сорусов, какие бывают у многих других папоротников. Вместо этих пятнышек у орляка по краю листа идет сплошная коричневатая полоса – бесчисленное количество отдельных сорусов, как бы слившихся друг с другом. Но когда вы попадете в лес, то едва ли найдете на листьях орляка эту тонкую коричневатую каемку. Она встречается у растения крайне редко и, как правило, только на хорошо освещенных местах – вырубках, больших полянах и т. д.; обычно орляк предпочитает вегетативное размножение.

Орляк – один из наиболее крупных (до 150 см высотой) и при этом обычных папоротников, с мощно развитой, сильно разветвленной системой черных горизонтальных и вертикальных корневищ. Вайи плотные, в очертании треугольные или овально-дельтовидные, дважды-трижды перистые (нижняя пара перьев у своего основания имеет нектарники, выделяющие сладкую жидкость для привлечения муравьев), с длинными и толстыми черешками, со своеобразным запахом. Орляк обладает глубоко залегающим под землей корневищем. От его главной оси поочередно ответвляются удлиненные боковые побеги второго порядка, служащие в основном для захвата территории и накопления питательных веществ (клоны, формируемые орляком, могут достигать возраста сотен и даже тысяч лет). Побеги второго порядка ветвятся на более короткие побеги третьего порядка, назначение которых – формирование почек возобновления: из них в последующем развиваются вайи. Однако взрослые вайи появляются над поверхностью почвы только на четвертый год после образования почек. В течение первого года жизни закладывается сама почка, на втором году на ней появляются зачатки листовой пластинки, которые окончательно формируются лишь на третий год. И только в том случае, если по каким-либо неблагоприятным причинам (вытаптывание, пожары, заморозки, чрезмерно интенсивный сбор) появляющиеся весной вайи погибли, преждевременно развиваются почки третьего и даже второго года. При благоприятных условиях в начале вегетации папоротник растет очень быстро. Ежесуточный прирост побегов составляет 6–16 см при температуре 20 °С и выше, тогда как при температуре 6–8 °С – лишь 1–2 см.

Орляк широко используется в народной медицине по всему миру. В Китае его применяют как диуретическое, жаропонижающее и при инфекционном гепатите. В Индии отвар используют при инфильтрате селезенки. В странах Европы и в России настой корневищ употребляют как противоглистное средство (это действие не доказано: скорее всего орляк используют ошибочно по аналогии с щитовником), для лечения рахита у детей, отвар корневищ – как противокашлевое, слабительное, тонизирующее и ранозаживляющее средство, настойку корневищ (местно) – при ревматизме. В Калифорнии у индейцев отвар корневища применяют при облысении.

Благодаря высокому содержанию крахмала (до 46 %) корневища в некоторых регионах применяют для приготовления клея, в пивоварении и на корм свиньям (считается, для прочего скота они ядовиты[6]). В свое время в Англии до XIX века сухие вайи орляка использовали для кровельных работ, в качестве подстилки для скота, как топливо и удобрение. Из крупных черешков в Калифорнии плели корзины, а в Европе орляком набивали подушки и матрасы. Золу, оставшуюся от пережигания папоротника, благодаря высокому содержанию солей калия использовали для приготовления мыла[7] и в стекольном производстве. Вайи обладают выраженными бактерицидными свойствами, поэтому в них как в противогнилостные обертки заворачивают плоды и овощи. Нередко вместо традиционной зелени при засолке грибов поверх них в банки, ведра или бочки укладывают вайи орляка для предотвращения развития плесени или бактериальной пленки[8].

В Юго-Восточной Азии, Северной Америке, России, некоторых странах Южной Африки, на островах Полинезии молодые, еще не развернувшиеся вайи и рахисы орляка (у орляка не совсем классическая «улитка», как у страусника или чистоустника; это скорее один или три шарика на конце рахиса) используют в пищу как овощ. Он идет в салаты, начинки, приправы, заготавливается впрок в соленом, маринованном, сушеном и замороженном виде. В Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, в Южной Сибири и на Алтае осуществляется сбор орляка для экспорта в Японию, Корею и Китай. На российском Дальнем Востоке производят очень недурные на вкус консервы «Папоротник жареный в масле».

В Японии и Китае корневища орляка сушат и добывают из них крахмал. Известные японские сладости «вараби-моти» (пирожки с начинкой) готовятся как раз из папоротникового крахмала. В целом сушеные измельченные корневища пригодны для выпечки хлеба, а просто печеные сразу готовы к употреблению.

Корневища заготавливают осенью либо ранней весной (в период с мая по июнь), когда начинает отрастать надземная часть растения (о начале сбора орляка обычно сигнализирует цветение черемухи, жарков, сирени и ландышей). Сначала желательно собирать орляк на залитых солнцем склонах (именно на открытой местности появляются первые орляки), затем по березнякам и ложбинкам, а потом в затененных оврагах и осинниках. При этом важно исключить сбор побегов в одной заросли, которая, конечно, даст новые листья, однако сильно ослабеет. Как уже говорилось выше, с одного растения достаточно собрать треть рахисов, что практически не ослабит растение. Корневища очищают от земли, при этом удаляют все мелкие придаточные корни. Сушится подземная часть растения в тени. Рахисы орляка заготавливают исключительно молодыми, вместе с только что появившимися из земли побегами, представляющими собой еще не развернувшиеся вайи-«улитки» (высота срезаемого побега не должна превышать 20–30 см). Собирать надо сочные, хрупкие и легко ломающиеся побеги. Как только побеги при сгибании перестанут ломаться, а будут лишь гнуться, сбор сырья прекращают, поскольку оно становится горьким и непригодным для пищи. К тому же содержание в таких затвердевших побегах полезных веществ будет минимальным.

Собранные побеги необходимо немедленно переработать, так как через 3–4 часа после сбора они загрубеют и потеряют свою пищевую ценность. В крайнем случае побеги орляка можно хранить в течение суток в холодильнике (но помните: при продолжительном хранении свежий папоротник теряет все свои вкусовые качества). Блюда из свежесобранного орляка немного горчат, поэтому лучше его все-таки переработать и готовить уже из полуфабрикатов.

При потреблении орляка в пищу следует помнить, что в свежем виде он ядовит. Токсические вещества орляка разрушаются при засоле с использованием больших концентраций соли и путем отваривания (2–3 минуты) или тушения (10–15 минут) рахисов или «улиток». Перед термической обработкой орляк нарезают соломкой длиной 5–10 см. Если папоротник сушеный, его лучше замочить на ночь в воде для набухания, а затем предварительно отварить, но не более 5 минут.

В молодых побегах орляка много белка с высоким содержанием лейцина, аспарагиновой и глютаминовой кислот, тирозина и фенилаланина, а также витаминов – каротина, рибофлавина, токоферола, никотиновой кислоты, и микроэлементов – йода, калия, кальция, магния, марганца, меди, серы, фосфора. Блюда из папоротника стимулируют обмен веществ, снимают стрессы, помогают бороться с йодной недостаточностью. Однако в питании дошкольников продукт использовать не рекомендуется ввиду незрелости детской пищеварительной системы.

Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris), представитель семейства Оноклеевых (Onocleaceae), распространен в лесной зоне и горнолесном поясе северного полушария в районах с умеренным климатом. Раньше также употребляли название «страусопер», которое не прижилось и теперь заменено на «страусник».

На территории России встречается достаточно широко (европейская часть, Северный Кавказ, Дагестан, Бурятия, Забайкальский и Красноярский края, Алтай, Тыва, Иркутская и Тюменская области, Приамурье и Приморье, Камчатка и Сахалин) почти по всей лесной зоне, предпочитая сырые места на дне оврагов, по берегам лесных речек и ручьев и в поймах, где растет на наносах почвы, местами образуя обширные заросли.

Страусник – крупный папоротник с толстым вертикальным корневищем. Вайи его бывают двух видов. Стерильные (неспороносящие) вайи образуют воронку, в центре которой расположены более короткие однажды перистые спороносные (фертильные) вайи с цилиндрическими сегментами-колбасками, внутри которых скрыты сорусы. Такие короткие спороносные вайи называют спорофиллами. Стерильные фотосинтезирующие вайи папоротника – крупные, дважды перистые, с ланцетными долями, высотой до 1,5 метров (а в Азии – аж до 4 метров) отрастают одновременно, и летом куст приобретает форму огромной вазы. В конце лета из центра «вазы» начинает расти кольцо новых фертильных ваий, не всегда полное, иногда всего в 2–3 листа. Спороносные вайи внешне напоминают страусиное перо, откуда и происходит русское название. Края их сегментов свернуты до средней жилки, что обеспечивает защиту расположенным на концах разветвлений жилок округлым сорусам. Спорофиллы страусника сначала светло-зеленые, затем становятся темно-коричневыми, контрастируя своей окраской с постоянно светло-зелеными стерильными вайями. Осенью крупные стерильные вайи увядают, а спороносные остаются зимовать. Их темно-коричневые верхушки иногда можно видеть торчащими над снежной поверхностью. Весной края листьев разворачиваются, освобождая споры. Его стерильные вайи «стартуют» весной очень рано, еще до орляка и кочедыжника: над поверхностью почвы возникают плотно скрученные классические улиткообразные листья, которые в Японии называют «когоми», что означает «завитки» или «локоны». Страусник размножается не только спорами, но и с помощью столонов.

В народной медицине корневища и вайи страусника используют как спазмолитическое, противосудорожное, противоэпилептическое, корневища – при злокачественных опухолях, белях, меноррагиях, как седативное, слабительное, вяжущее, противокашлевое, антигипоксическое. Измельченные листья и споры применяют при ожогах, обморожениях, дерматозах. По сведениям Н. И. Анненкова, в Казанской губернии употреблялся «от падучей болезни, от глистов, от лихорадки», а в Пермской – «от худобы». Нанайцы используют листья и споры как ранозаживляющее, противовоспалительное и антисептическое средства (подтверждено экспериментально клиническими исследованиями). Растение является инсектицидом: в качестве исторического примера известно, что страусник употреблялся для уничтожения клопов в Архангельской губернии. Культивируется для озеленения как неприхотливое теневыносливое декоративное растение.

Молодые рахисы страусника (до 20 см высотой) употребляют в пищу. Еще не развернувшиеся рахисы у основания и между листовыми пластинами покрыты чешуйками, которые похожи на луковую шелуху. Их можно очищать перед варкой и после нее. В принципе, процесс такой очистки носит исключительно эстетический характер, как удаление кожицы со шляпок маслят. Для очистки развернутый рахис протаскивают через сжатую руку, удаляя листовые дольки; это очень просто. А вот с самыми молодыми плотно скрученными «улитками» страусника нужно будет повозиться. От кожистых чешуек, расположенных между дольками листа, их придется отмывать проточной водой, причем в свежем виде все чешуйки наверняка удалить не удастся и придется допромывать отваренные «улитки». Однажды я занимался этим и устал как капитан Немо, проплывший через лондонскую канализацию.

Известно, что норвежцы использовали страусник для производства пива. В документах XVIII века встречается первое упоминание об использовании страусника в пищу. В то время этот вид папоротника был традиционным продуктом и основой весеннего рациона канадских индейцев. Они жарили его на горячих камнях, покрытых ветками. Позднее и французские, а за ними и английские колонисты стали употреблять страусник в пищу.

В Японии считают, что страусник нужно отваривать только в медной посуде, тогда он сохранит свой яркий зеленый цвет. На вкус это не влияет никак, но при варке в обычной посуде цвет действительно бледнеет. Наталья Замятина указывает, что «если уж очень хочется получить красивое блюдо, положите в кастрюлю кусочек меди, хотя бы проволоку». По вкусу страусник немного сладковат и напоминает цветную капусту.

5

Наталья Замятина рассуждает по поводу названия орляка так: «Орляком этот вид, вероятно, назван по форме листа – огромное крыло. А кому может принадлежать такое крыло? Только большой птице – орлу. А может быть, тройчатый лист можно целиком рассматривать как летящую птицу – две боковые доли – крылья, центральная – голова?»

6

Тем не менее опыты по силосованию лесной травы, состоящей на 90 % из орляка, показали, что животные такой корм поедают охотно, и каких-либо негативных последствий у них не возникает. Не вызывает отравления животных и мука, полученная из папоротника, высушенного в искусственных условиях. Обрезки, образующиеся при засолке папоротника, часто используются как добавки к кормам для домашних животных и птицы.

7

Мыло из папоротника несложно приготовить самостоятельно, примерно так же, я думаю, поступали в палеолите. Для этого нужно нарвать несколько килограммов папоротника любого вида, собранные растения высушить любым способом, а затем сжечь, чтобы получить пепел (золу). В пепел добавить воду так, чтобы получить однородную массу, из которой можно замесить лепешки. Затем лепешки следует высушить, и мыло каменного века готово. Можно и мыться, и стирать, причем неплохо.

8

В некоторых регионах (например, в Ульяновской области) первоначальная цель использования папоротника как противомикробной и противоплесневой защиты соленых грибов забылась, и местное население ошибочно считает, что папоротник добавляется просто «для вкуса», как альтернатива укропу, хрену и прочей зелени.