Читать книгу Meine Tochter Amy - Mitch Winehouse - Страница 10

4 FRANK – ES GEHT UM ALLES

ОглавлениеObwohl sie noch keine Plattenfirma hatte, ging Amy daran, den größten Teil der Sachen aufzunehmen, die ihr erstes Album bildeten. Im Herbst 2002 flog die EMI sie nach Miami Beach, um mit dem Produzenten Salaam Remi zu arbeiten.

Zufällig, oder weil 19 das so eingefädelt hatte, war Tyler James wegen eines anderen Projekts ebenfalls in Miami; Nick Shymansky machte das Trio komplett. Sie wohnten im Raleigh, einem fantastischen Art-déco-Hotel in Miami Beach, wo sie es sechs Wochen lang krachen ließen. Das Raleigh ist in dem Film The Birdcage mit Robin Williams zu sehen, den Amy sehr mochte. Die drei amüsierten sich dort blendend. Zwar waren Amy und Tyler tagsüber im Studio, aber sie verbrachten auch viel Zeit am Strand; Amy löste Kreuzworträtsel. Nach der Arbeit gingen sie essen und feierten in Hip-Hop-Clubs die Nächte durch.

Weil Amy das Album in den USA aufnahm, war ich an den Proben und der Studioarbeit nicht beteiligt. Aber nach allem, was sie mir erzählte, war sie begeistert von Salaam Remi, der zusammen mit dem ebenfalls brillanten Commissioner Gordon Frank produzierte. Salaam hatte bereits einen großen Namen im Business – er hatte einige Tracks für die Fugees produziert, und Amy liebte seine Sachen. Seine Hip-Hop- und Reggae-Einflüsse hört man dem Album deutlich an. Es war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, sie wurden gute Freunde und schrieben gemeinsam eine Reihe von Songs.

In Miami lernte Amy Ryan Toby kennen, der als Kind in Sister Act 2 mitgespielt hatte und danach bei dem R&B/Hip-Hop-Trio City High mitmachte. Er hatte über einen Freund bei der EMI in Miami von Amy und Tyler gehört und wollte mit den beiden was machen. Ryan wohnte in einem wunderschönen Haus in Miami, wo Amy und Tyler ihn oft besuchten. Neben ihren eigenen Songs arbeitete Amy mit Tyler. Nach einem Abend in einem Hip-Hop-Club schrieben sie in Ryans Garten das fabelhafte „Best For Me“. Die Nummer ist auf Tylers erstem Album The Unlikely Lad; er singt sie gemeinsam mit Amy. Für dieses Album schrieb Amy außerdem „Long Day“ und „Procrastination“ und gab ihm die Erlaubnis, die Songs für die Aufnahmen zu verändern.

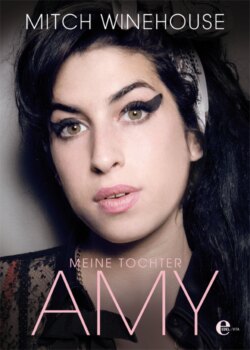

Diese Karte zum Valentinstag schickte mir Amy 2003 aus Miami, als sie gerade ihre Songs für das Album Frank aufnahm.

Als Amy aus Miami zurückkam, war Frank so gut wie im Kasten. Aber obwohl sie seit fast einem Jahr bei EMI im Verlag war, hatte sie immer noch keinen Plattenvertrag.

Ich lag allen möglichen Leuten in den Ohren, mich Amys Songs hören zu lassen – sie spielte mir nichts davon vor –, und schließlich ergatterte ich von 19 eine Promo-CD mit sechs Tracks von Frank.

Ich legte die CD ein, ohne eine Ahnung zu haben, was mich erwarten würde. Jazz? Rap? Oder Hip-Hop? Der Schlagzeugbeat ging los, dann setzte Amys Stimme ein – als wäre sie mit mir im selben Raum. Ich beugte mich vor und versuchte, den Text zu verstehen. Ehrlich gesagt, die ersten paarmal, als die CD lief, konnte ich nichts zur Musik sagen. Alles, was ich hörte, war die Stimme meiner Tochter – kraftvoll und klar.

Ich sagte zu Jane: „Das ist wirklich gut, aber findest du nicht, dass es zu erwachsen klingt? Die Kids werden das nicht kaufen.“

Jane war anderer Meinung, und nachdem die Platte noch ein paarmal gelaufen war, versicherte sie mir, ich läge falsch und sie klinge großartig.

Ich rief Amy an und sagte ihr, wie gut uns die Songs gefielen. „Deine Stimme hat mich echt umgehauen“, schwärmte ich.

„Ah. Danke, Papa“, antwortete Amy.

Außer den sechs Tracks auf der Promo-CD hatte ich jedoch immer noch nichts von den Songs gehört, die für Frank zur Auswahl standen, und Amy war in dieser Hinsicht sehr zugeknöpft. Vielleicht dachte sie, dass Texte wie „… the only time I hold your hand is to get the angle right“ („Deine Hand halte ich nur, um dich in die richtige Stellung zu dirigieren“) mich schockieren und sie blamieren würden. Als ich den Song schließlich hörte, zog ich sie damit auf.

„Ich möchte dich mal was fragen“, sagte ich. „Dieses Lied, „In My Bed‘, wo du singst …“

„Papa! Ich will darüber nicht reden!“

Als Amy dabei war, die Tracks für Frank auszuwählen, kam sie bei Jane und mir vorbei. Sie hatte eine Menge Aufnahmen auf einer CD, und ich hörte sie durch. Einen Track wollte sie überspringen: „Den wirst du nicht hören wollen, Papa“, sagte sie. „Es geht um dich.“

Das hätte sie besser wissen müssen. Ich reagierte wie ein Stier auf ein rotes Tuch und bestand darauf, dass sie den Song laufen ließ. Es war „What Is It About Men“ – als ich sie da singen hörte, war mir sofort klar, warum sie dachte, ich sollte das lieber nicht hören:

Wisst ihr, er war mal ein Familienmensch.

Deshalb werde ich das sicher niemals genau so durchexerzieren.

Die ganze Scheiße nachahmen, die meine Mutter hasst.

Aber ich kann nicht anders, ich muss mein freudianisches Schicksal demonstrieren.

Ich war nicht verärgert. Aber es machte mich nachdenklich, ob meine Trennung von Janis Amy nicht doch stärker getroffen hatte, als ich geglaubt oder als sie bis dahin gezeigt hatte. Ich brauchte sie nicht zu fragen, wie es ihr ging, weil sie ihre Gefühle ja nun für alle Welt offengelegt hatte. Immer, wenn Amy in ihrem Notizbuch herumgekritzelt hatte, hatte sie solche Sachen aufgeschrieben. Die Texte waren einfach großartig. So gut beobachtet, passend und, offen gesagt, genau auf den Punkt. Amy war eine hervorragende Beobachterin, die ihre Erfahrungen speicherte und wieder hervorkramte, wenn sie sie für einen Song brauchte. Ein Beispiel ist der Anfang von „Take The Box“:

Deine Nachbarn schrien herum,

Ich habe keinen Schlüssel für unten,

Also drückte ich sämtliche Klingelknöpfe …

Amy erzählte mir, sie habe nach einer guten Einleitung gesucht und sich an etwas erinnert, was passiert war, als sie noch klein war. Wir wollten in das Haus, in dem meine Mutter wohnte, aber ich hatte meinen Schlüssel vergessen. In einer der anderen Wohnungen war eine fürchterliche Streiterei im Gange, die man bis auf die Straße hörte. Meine Mutter reagierte nicht auf unser Klingeln – sie war gar nicht daheim –, und so läutete ich überall, in der Hoffnung, dass irgendjemand aufmacht.

Natürlich hatte der Song nichts damit zu tun, dass ich an Türen klingle. In Wirklichkeit ging es um ihre Trennung von Chris; es war spannend, wie sie aus einem vergessenen Detail aus ihrer Kindheit einen brillanten Songtext machte. Soweit ich weiß, hat sie das damals aufgeschrieben und acht oder zehn Jahre später wieder aus ihrem Notizbuch gepickt. Es war genial, wie sie Dinge miteinander verband, die scheinbar in keinem Zusammenhang standen.

Die Songs auf der Platte waren gut – das wusste jeder –, aber einen Plattenvertrag hatte Amy immer noch nicht. 2003 war das Album so gut wie fertig, und eine ganze Reihe von Labels scharrte mit den Hufen, um sie unter Vertrag zu nehmen. Nick Godwyn hielt Island/Universal für die richtige Firma, weil sie dafür bekannt waren, ihre Künstler behutsam aufzubauen, ohne sie unter Druck zu setzen und ein Album nach dem anderen rauszuhauen. Darcus Beese, der A&R-Mann bei Island, war schon seit einiger Zeit scharf darauf, Amy ins Boot zu holen. Als er Island-Chef Nick Gatfield von ihr erzählte, wollte auch der sie haben. Sie hatten ein paar Tracks gehört, wussten also, auf was sie sich einließen, und sie waren bereit, Amy zum Star zu machen.

Als der Vertrag unter Dach und Fach und Island/Universal Amys Label war, passte plötzlich alles. Ich saß Amy gegenüber, betrachtete meine Tochter und versuchte mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass dieses Mädchen, das seit seinem zweiten Lebensjahr bei jeder Gelegenheit gesungen hatte, nun seine eigene Musik veröffentlichte. „Amy, du bringst tatsächlich ein Album raus“, sagte ich. „Das ist der Wahnsinn.“

Dieses eine Mal schien sie wirklich begeistert über den Deal: „Ja, Papa, ist das nicht großartig? Sag Oma vor Freitag nichts davon, ich will sie überraschen.“

Ich versprach es ihr, aber solche Neuigkeiten konnte ich nicht für mich behalten. Sobald Amy gegangen war, rief ich meine Mutter an.

Wenn ich heute darüber nachdenke, wird mir klar, für wie selbstverständlich ich ihr Talent hielt. Was ich damals dachte, war lediglich: „Prima, es sieht so aus, als würde sie damit ein bisschen Geld verdienen.“

Amy bekam 250 000 Pfund Vorschuss von ihrem Label. Das hört sich nach viel Geld an, aber damals gab es Künstler, die eine Million erhielten und dann wieder gefeuert wurden, ohne auch nur eine Platte zu veröffentlichen. Für uns war es ein Vermögen, für die Musikindustrie ein eher bescheidener Vorschuss. Von der EMI hatte sie für den Verlagsvertrag ebenfalls 250 000 Pfund Vorschuss erhalten. Von diesem Geld musste Amy leben, bis die Verkaufserlöse der Platte die Vorschüsse wieder eingespielt hatten. Erst wenn das klappte, war sie an den Einnahmen beteiligt. Mir schien das noch weit entfernt – wie viele Platten musste sie verkaufen, um 250 000 Pfund einzuspielen? Eine ganze Menge, dachte ich. Ich wollte sicherstellen, dass ihr nicht zu bald das Geld ausging.

Als Amy den Vorschuss bekam, wohnte sie bei Janis in Whetstone in Nordlondon, mit Janis’ Freund, seinen zwei Kindern und unserem Sohn Alex. Als das Geld kam, zog sie aus und mietete mit ihrer Freundin Juliette eine Wohnung in East Finchley, Nordlondon.

Amy begriff schnell, dass sie das Geld verprassen würde, als gäbe es kein Morgen, wenn ihre Mutter und ich nicht irgendwie darauf aufpassten. Ich hatte nichts dagegen, dass sie großzügig zu ihren Freunden war – sie ließ zum Beispiel Juliette keine Miete bezahlen –, aber Amy wusste ebenso gut wie ich, dass ich sie bändigen und davon abhalten musste, alles zu verplempern. In dieser Hinsicht war sie zumindest schlau genug, zu wissen, dass sie Hilfe brauchte.

Amy und Juliette zogen in die Wohnung und genossen es, „erwachsen“ zu sein. Ich schaute oft dort vorbei. Mein Doppelglasgeschäft hatte ich mittlerweile aufgegeben, fuhr seit ein paar Jahren Taxi und kam auf dem Heimweg an ihrer Straßenecke vorbei. Obwohl ich nur Hallo sagen wollte, bestand Amy immer darauf, dass ich dablieb, und bot mir an, für mich zu kochen.

„Eier auf Toast, Papa?“, fragte sie.

Ich sagte jedes Mal Ja, auch wenn ihre Eier grässlich waren.

Und wir sangen gemeinsam. Manchmal machte auch Juliette mit. Außerdem war ich nicht der Einzige, der vorbeikam – Alex und Janis waren ebenfalls die ganze Zeit da.

Damals hatte ich erstmals den Verdacht, dass Amy Cannabis rauchte. In der Wohnung fand ich immer wieder mal Reste von Joints im Aschenbecher. Ich stellte sie zur Rede, und sie gab zu, dass sie kiffte. Wir hatten darüber eine große Auseinandersetzung. Ich war sehr wütend auf sie.

„Schluss damit, Papa“, sagte sie, und letztendlich gab ich auf; aber ich war immer gegen jede Art von Drogenkonsum, und es war niederschmetternd, zu wissen, dass Amy Joints rauchte.

Mit der Zeit entwickelten alle bei 19, EMI und Universal eine solche Begeisterung für Frank, dass ich glaubte, das Album könnte sich gut verkaufen und vielleicht, nur vielleicht, werde aus Amy tatsächlich ein Star. Wenn sie einen Auftritt hatte, ging ich manchmal hin und stand vor der Halle, zum Beispiel einmal vor der Bush Hall in der Uxbridge Road in Westlondon. Wie ich da so stand, schien es, als wüchse ihr Ruhm mit jeder Minute. Ich hörte, was die Leute beim Reingehen sagten, sie wirkten echt begeistert.

Danach gingen Amy und ich oft essen, in Lokale wie Joe Allen in Covent Garden. Sie war dann immer total euphorisch, plauderte mit anderen Gästen und machte Scherze mit den Kellnern. Damals waren Auftritte für sie kein Problem, weil sie als praktisch unbekannte Künstlerin nicht unter Druck stand und einfach Spaß hatte. Nach den Shows wirkte sie immer sehr glücklich, und so gefiel sie mir.

Ihre Stimme riss das Publikum jedes Mal mit, ihre Bühnenpräsenz hingegen ließ damals noch zu wünschen übrig. Manchmal kehrte sie den Leuten den Rücken zu – als wollte sie ihnen nicht ins Gesicht blicken. Aber wenn ich sie fragte, ob sie gerne auf der Bühne war, sagte sie immer: „Papa, ich liebe es“; also fragte ich nicht mehr.

In den Monaten, bevor Frank erschien, gab Amy viele Konzerte, und das bedeutete, dass sie sich eine Band suchen musste. 19 brachte sie mit dem Bassisten Dale Davis zusammen, der eine wichtige Rolle in ihrer Karriere spielen sollte und schließlich ihr musikalischer Leiter wurde. Dale hatte Amy schon im 10 Room in Soho gehört und erinnerte sich an ihre blitzenden Augen – „Sie waren so hell“ –, aber er wusste bis zur ersten Probe nicht, wer sie war. Seltsamerweise bekam den Job als Bassist anfangs gar nicht er, aber als der damals gesetzte Bassist mehr Geld verlangte, fiel die Wahl auf Dale.

2003 spielte Amy mit ihrer Band beim Notting Hill Carnival. Ein echt harter Gig – das Publikum ist sehr anspruchsvoll –, aber als ich später mit Dale sprach, meinte er, Amy habe die ganze Sache alleine gedeichselt. Sie brauche gar keine Band – ihre Performance sei fantastisch. Er war begeistert von ihr, wie sie da einfach sang und Gitarre spielte – technisch war sie eher keine Gitarrenvirtuosin, „aber niemand könnte so spielen wie Amy und dazu auch noch singen“. Ihr Stil war lässig, aber rhythmisch war sie verdammt gut und die Songs so stark, dass alles zusammenpasste – oder wie Dale meinte: Mick Jagger und Keith Richards sind keine großen Gitarristen – wichtig sind Seele und Überzeugung. Wenn du technisch nicht viel draufhast, „tu es einfach, und mit den Jahren wirst du dein Ziel erreichen“.

© David Butler/Rex Features

Amy 2003 kurz nach dem Erscheinen von Frank, noch mit Gitarre auf der Bühne

Aber Amys Auftritte verliefen nicht immer ganz ohne Probleme. Besonders ein Gig in Cambridge ist mir in Erinnerung geblieben; da spielte sie im Vorprogramm des Pianisten Jamie Cullum. Amy und Jamie verstanden sich gut und wurden Freunde, aber gerade wenn man jung ist und erst anfängt, kann es ein harter Job sein, im Vorprogramm spielen zu müssen. Die Leute waren gekommen, um Jamie zu sehen, nicht sie – nur wenige Zuschauer in Cambridge hatten überhaupt schon mal von Amy gehört –, und anfangs war das Publikum recht unzugänglich. Als sie sie aber singen hörten, fuhren sie drauf ab. Leider ist es bei Supportgigs echt schwierig, herauszufinden, wann es reicht – und an diesem Abend zeigte sich, dass Amy das nicht wusste. Ich kann ihr deshalb keinen Vorwurf machen, ihr fehlte einfach die Erfahrung. Vielleicht hätte ihr Management ihr das erklären sollen, aber sie taten es nicht, und so spielte sie etwa 15 Songs. Das waren wohl gute acht zu viel.

Zum Ende hin wurden die Leute ungeduldig. Ich hörte, wie sie fragten: „Wie lange spielt sie noch? Wann kommt endlich Jamie Cullum?“ Sogar die, die vorher gesagt hatten, sie fänden sie gut, hatten jetzt genug und wollten den sehen, für den sie bezahlt hatten – Jamie Cullum. Da ich nun mal nicht aus meiner Haut kann, schrie ich die Leute an, sie sollten den Mund halten, und hätte mich um ein Haar mit jemandem geprügelt.

Zur Erleichterung der Zuschauer beendete Amy schließlich ihr Set, und anstatt hinter die Bühne zu gehen, stieg sie einfach runter und stellte sich zu uns. Wir sahen uns Jamie Cullum gemeinsam an und fanden ihn richtig gut, vor allem Amy, die die ganze Zeit über jubelte, klatschte und pfiff. Sie war anderen Künstlern gegenüber immer sehr großzügig.

Als die Gigs und Promotermine mit dem baldigen Erscheinen von Frank immer mehr wurden, schmiedete Amy Pläne. Da der Mietvertrag für ihre Wohnung in East Finchley auslief, setzten Janis und ich uns mit Amy zusammen und fragten, was sie vorhabe. Sie sagte, sie wolle sich lieber was kaufen als mieten, und ich war ihrer Meinung. Eine Wohnung war eine gute Investition, vor allem wenn ihre Karriere als Sängerin irgendwann scheitern sollte.

Das war vor der Rezession – man konnte für 250 000 Pfund eine Bude kaufen und sie am nächsten Tag für 275 000 wieder loswerden. Ich übertreibe ein bisschen, aber jedenfalls boomte der Immobilienmarkt.

Amy liebte Camden Town, und dort fanden wir am Jeffrey’s Place eine Wohnung, die ihr gefiel: klein und renovierungsbedürftig, aber das war egal. Hier wollte sie leben. All ihre Lieblingsläden und -lokale waren nur ein paar Schritte entfernt, und die Wohnung hatte eine gute Atmosphäre. Um hinzukommen, musste man durch ein verschlossenes Tor mit Gegensprechanlage; Amy war hier sicher – sehr zu Janis’ und meiner Erleichterung. Die Wohnung kostete 260 000 Pfund. Wir zahlten 100 000 an und nahmen eine Hypothek über 160 000 auf. Es war noch gut was übrig von den Vorschüssen. Ich setzte mich mit Amy zusammen, und wir erstellten einen Finanzplan. Alle Haushaltskosten und die Hypothek sollten von ihrem Kapital bezahlt werden, und sie bekam 250 Pfund „Taschengeld“ die Woche, womit sie sehr zufrieden war. Wenn sie was Besonderes brauchte, konnte sie es sich jederzeit kaufen, aber das kam nicht allzu oft vor.

Damals war Amy ziemlich vernünftig, was Geld anging. Sie wusste, dass sie genug zum Leben hatte und dass wir uns um ihre finanziellen Belange kümmerten. Außerdem war ihr klar, dass das Geld sehr schnell weg wäre, wenn sie verschwenderische Neigungen entwickelte. Obwohl Amy eine Vollmacht für das Konto ihrer Firma hatte, wollte sie sichergehen, dass sie nicht durchdrehen, einen Batzen Geld abheben und es aus dem Fenster werfen konnte. Die Sicherung bestand darin, dass jeder Scheck von zwei Bevollmächtigten unterschrieben werden musste. Das waren Amy, Janis, unser Buchhalter und ich. Amy war froh, dass wir ihrer Entscheidung zustimmten, vor allem weil ihre Großzügigkeit und Gutmütigkeit manchmal nicht zu bändigen waren.

Das zeigte sich auch im Frühjahr 2003 wieder, als es darum ging, die Credits für Frank zusammenzustellen – wer hat was gespielt beziehungsweise geschrieben und so weiter. Nick Godwyn, Nick Shymansky, Amy und ich versammelten uns dazu an ihrem Küchentisch – am Abend zuvor hatte es einen Wasserschaden im Bad gegeben, und die Decke des Foyers war eingestürzt, so viel zum glamourösen Leben. (Wohlgemerkt sah die Bude ein Jahr später nach einer Polizeirazzia aus wie nach einer Bombenexplosion.)

Nick Shymansky fing an: „Also, wie willst du die Credits für „Stronger Than Me‘ aufteilen?“

„Okay, 20 Prozent gehen an …“, sagte Amy, nannte einen Namen, und Nick fragte, wieso um alles in der Welt sie dieser Person 20 Prozent abtreten wollte, die bloß mal eine Stunde im Studio vorbeigeschaut und eine Wortänderung vorgeschlagen hatte. Natürlich war es wichtig, den Leuten das zuzuschreiben, was sie geleistet hatten, und dafür zu sorgen, dass sie angemessen bezahlt wurden, aber sie verschleuderte Anteile für so gut wie nichts. Amy war brillant im Rechnen, aber ich schwöre, wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie bei einigen Songs mehr als hundert Prozent abgetreten.

Am 6. Oktober 2003, drei Wochen vor Frank, kam die erste Single „Stronger Than Me“ in die Läden und schaffte nur einen enttäuschenden 71. Platz in den britischen Charts – die niedrigste Notierung in den Singlecharts in Amys Karriere. Das Album folgte am 20. Oktober 2003, verkaufte sich von Anfang an gut und kletterte im Februar 2004 bis auf Platz 13 der britischen Charts. Als wäre das noch nicht genug, feierten es auch die Kritiker, und die Verkäufe bekamen einen neuen Schub, als das Album 2004 für den Mercury Music Prize und Amy in den Kategorien British Female Solo Artist und British Urban Act für einen BRIT Award nominiert wurde.

Ich verschlang sämtliche Rezensionen und kann mich an keine negative erinnern, obwohl die Mischung aus Hip-Hop und Jazz anfangs manch einen Kritiker verwirrte. Der Guardian schrieb: „Klingt afroamerikanisch, ist britischjüdisch. Sieht sexy aus, erfüllt diese Erwartung aber nicht. Ist jung, klingt alt. Singt elegant, redet derb. Die Musik ist sanft, die Texte anstößig.“

Ich fand Frank fantastisch, es ist immer noch mein Lieblingsalbum von Amy. Einer der Gründe, wieso ich es so mag, ist, dass es von junger Liebe handelt, von Unschuld. Es ist witzig und komisch, die Texte sind brillant beobachtet. Es war kein Album, das dem Abgrund der Verzweiflung entsprang. Ich höre Frank immer noch gerne und lege es oft auf. Ich war so stolz auf mein kleines Mädchen.

Leider hörte Amy die Sachen etwas anders als ich. Sie hatte gemischte Gefühle, was die Endfassung anging, und klagte, die Plattenfirma habe ein paar Mixe mit draufgenommen, die ihr nicht gefielen. Aber das war zum Teil ihre eigene Schuld: Sie war bei einigen Sitzungen nicht dabei gewesen – typisch Amy –, und das frustrierte sie noch mehr. Sie zog deswegen ziemlich über die Platte her.

Wir saßen in ihrer Küche am Jeffrey’s Place und tranken Tee, bei offenem Fenster. Die Bauarbeiter nebenan drehten ihr Radio auf, und da lief ein Song von Frank.

„Mach das Fenster zu, Papa, ich will das nicht hören“, sagte Amy.

Mir ging das schon eine Weile durch den Kopf, deswegen fragte ich sie: „Hast du an jemand Bestimmten gedacht, als du „Fuck Me Pumps‘ geschrieben hast?“ Sie schüttelte den Kopf. „Da gibt es diese Zeile … wie geht sie gleich wieder … warte … lass mich mal die CD anschauen, wo ist sie?“

„Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine habe, Papa.“

„Was? Du hast dein eigenes Album nicht da?“

„Nein, ich habe damit abgeschlossen. Es ging nur um Chris, und das ist Vergangenheit. Ich hab’s vergessen, Papa. Ich schreibe jetzt andere Sachen.“

Das war neu für mich. Diese Seite von Amy kannte ich nicht: dass sie etwas so Persönliches und Wichtiges hinter sich lassen konnte, als spielte es keine Rolle mehr.

Dennoch machte Amy weiterhin Promotion für Frank und spielte einige prestigeträchtige Gigs: das Glastonbury-Festival, das V-Festival und das internationale Jazzfestival in Montreux. Egal, was passierte, ihre Familie und ihre Musik waren immer das Wichtigste. Ansonsten hatte sie dieselben Vorlieben wie viele Mädchen in ihrem Alter – Klamotten, Jungs, mit Freunden ausgehen, Image und Style – im Grunde war sie eine normale Frau Anfang 20.

So ablehnend sie gegenüber Frank auch war, es gab Dinge, die ihr klarmachten, dass das Album etwas Besonderes war, zum Beispiel als „Stronger Than Me“, das sie mit Salaam Remi geschrieben hatte, den Ivor Novello Award in der Kategorie Bester zeitgenössischer Song in Sachen Musik und Text gewann. Das bedeutete Amy etwas, weil die Auswahl von Kollegen getroffen wurde, anderen Komponisten und Textdichtern. Sie ging zu der Preisverleihung und rief mich an, um mir mitzuteilen, dass sie gewonnen hatte. Es klingelte, als ich gerade mit dem Taxi auf der Fulham Road war und jemanden nach Putney fuhr.

„Papa! Papa! Ich habe einen Ivor Novello gewonnen!“

Ich war total begeistert, aber erst mal musste ich diesen Typen heimfahren und meine Schicht beenden – derweil wurde es spät, und ich hatte niemanden, den ich nerven konnte, also weckte ich meine Mutter auf.

„Amy hat einen Ivor Novello gewonnen!“

Sie freute sich genauso wie ich.

Eine große Enttäuschung für uns alle war, dass Frank in den USA zunächst nicht veröffentlicht wurde. Ich sprach mit den Leuten von 19 darüber; ihrer Ansicht nach war Amy noch nicht reif für die Staaten. Sie meinten, man kriege nur eine Chance, dort den Durchbruch zu schaffen; und ihrer Meinung nach war Amy leistungsmäßig einfach noch nicht so weit.

Es war frustrierend, aber im Nachhinein betrachtet, hatten sie wohl recht. Damals spielte Amy auf der Bühne noch Gitarre, und das gefiel den Leuten von 19 gar nicht. Sie schaute ständig auf die Gitarre, statt sich an das Publikum zu wenden. Manchmal war es, als wären die Zuschauer gar nicht da; als sänge und spielte sie zu ihrem eigenen Vergnügen. Ihre Stimme war fantastisch, aber auf der Bühne machte sie nichts her. Sie brauchte Training, um ihrem Publikum das Beste bieten zu können. Die 19-Leute glaubten, sie müsse ihre Show enorm verbessern, um in den USA an den Start zu gehen.

In puncto Kommunikation mit dem Publikum rieten sie Amy, den Zuschauern zu zeigen, dass sie auf der Bühne Spaß hatte und sich amüsierte. Das Problem war, dass sie sich genau damit schwertat. Sie liebte es, vor Familie und Freunden zu singen und zu spielen, aber je größer die Konzerte wurden, desto stärker wurde auch der Druck, und es zeigte sich, dass sie keine natürliche Begabung für die Bühne hatte. Amy wirkte nach außen hin so selbstbewusst, dass niemand etwas von ihrem Lampenfieber ahnte, das mit den wachsenden Zuschauermassen nicht abnahm – sondern immer schlimmer wurde. Sie konnte das so gut verbergen, dass nicht mal ich erkannte, wie sehr es sie belastete. Bei Auftritten beging sie oft die Todsünde, dem Publikum den Rücken zuzukehren. Wenn ich im Publikum war und das sah, hätte ich ihr am liebsten zugerufen: „Sprich mit den Leuten, sie lieben dich. Sag einfach „Hi‘ und frag sie, wie es ihnen geht. Ob sie sich amüsieren.“

Leider fand Amy nie ein Mittel gegen ihr Lampenfieber. Sie wurde zwar nicht körperlich krank, wie das manchen Künstlern passiert, aber manchmal brauchte sie einen Drink, um auf die Bühne gehen zu können, oder rauchte vielleicht ein bisschen Cannabis. Aber das kann ich nicht beschwören, weil sie nie in meiner Gegenwart kiffte. Was mir nicht bewusst war und wofür ich rückblickend Warnzeichen hätte erkennen müssen, war, dass sie schon damals viel mehr trank, als für sie gut war.

Als Teenager hatte sie gewisse Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl – wie alle Teenager –, aber ich glaube nicht, dass das Lampenfieber daher rührte, denn als sie regelmäßig auftrat, hatte sie diese Probleme längst überwunden. Aber die Leute von 19 hatten recht, für Amerika war sie noch nicht reif. Dafür war noch einiges an harter Arbeit und viel Zeit vonnöten. Mit dem Publikum zu reden und den Leuten zu zeigen, dass sie Spaß hatte, das kam alles erst später, und ich glaube, richtig natürlich war es nie. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie sich dabei unwohlfühlte.

Es war nicht leicht, mit ihr über einen Auftritt zu reden. Ein paar Tage danach konnte ich ein paar Sachen dazu sagen, was sie machte oder nicht machte, aber ich musste vorsichtig sein. Amy hatte einen unglaublichen Dickschädel und tat nur, was sie wollte.

Während die Promogigs weiterliefen, begann ihr Management, von einem zweiten Album zu sprechen. Von Frank waren noch ein paar gute Songs übrig. Einer davon war „Do Me Good“. Ich sagte Amy, er müsse aufs zweite Album, weil er fantastisch war, aber sie sah das anders und erinnerte mich an etwas, was sie mir schon mal gesagt hatte: „Das war damals, Papa. Jetzt bin ich anders drauf. Der Song handelt von Chris, und das habe ich hinter mir.“

Amys Songs gingen immer auf ihre eigenen Erfahrungen zurück, und Chris gehörte inzwischen der Vergangenheit an. Da er in ihrem Leben keine Rolle mehr spielte, waren die Songs über ihn noch weniger relevant.

Sie hatte inzwischen viele neue Sachen geschrieben, die locker für ein Album zwischen Frank und Back To Black gereicht hätten. Aber Amy wollte kein Album rausbringen, wenn die Songs für sie keine persönliche Bedeutung hatten, und das galt für die, die sie nach Frank und vor Back To Black geschrieben hatte. Die 19-Leute drängten sie ins Studio, aber sie widersetzte sich dem Druck.

Amy und ich sprachen oft über ihr Songwriting. Ich fragte sie, ob sie Songs schreiben konnte wie Cole Porter oder Irving Berlin, die in dieser Hinsicht wie „Söldner“ arbeiteten. Irving Berlin konnte morgens aufstehen, aus dem Fenster schauen, und zehn Minuten später hatte er „Isn’t It A Lovely Day“ fertig. „Kriegst du das hin?“, fragte ich Amy.

„Klar könnte ich das, Papa. Aber ich will es nicht. Alle meine Songs sind autobiografisch. Sie müssen mir etwas bedeuten.“

Eben deshalb, weil ihre Songs aus ihrer tiefsten Seele kamen, waren sie so kraftvoll und leidenschaftlich. Die Lieder auf Back To Black handelten von den tiefsten Gefühlen. Und sie musste durch die Hölle gehen, um das zu schaffen.