Читать книгу Meine Tochter Amy - Mitch Winehouse - Страница 8

2 DER WEG AUF DIE BÜHNE

ОглавлениеWo ich auch wohnte, Amy und Alex hatten immer ein Zimmer bei mir. Amy blieb oft übers Wochenende, und ich versuchte ihr stets etwas zu bieten. Sie stand auf Gespenstergeschichten, und das Haus, in dem ich in Hatfield Heath, Essex, lebte, lag etwas abseits, nahe einem Friedhof. Wenn wir an dunklen Winterabenden heimfuhren, parkte ich beim Friedhof, schaltete das Licht aus und erzählte ihr Gruselgeschichten. Bald dachte sie sich selber Geisterstorys aus, und ich musste so tun, als würden sie mir furchtbare Angst einjagen.

Natürlich verbrachte ich auch mit Alex viel Zeit. Aber da er so viel älter war, führte er schon ein ganz eigenes Leben, und deshalb war ich am Wochenende öfter mit Amy zusammen.

Einmal sollte sie einen Aufsatz über einen Menschen schreiben, der ihr sehr viel bedeutete. Sie beschloss, über mich zu schreiben, und bat mich, ihr zu helfen. Um die Sache spannend zu machen, erfand ich ziemlich haarsträubende Geschichten über mein Leben, aber Amy – jung, wie sie war – nahm alles für bare Münze. Ich gab an, ich sei der jüngste Mensch gewesen, der jemals den Mount Everest bestiegen hatte, dass ich außerdem bei den Spurs gespielt habe und mit zehn Jahren das Siegtor im Cupfinale 1961 gegen Leicester City geschossen habe. Mit meinem Assistenten Dr. Christiaan Barnard habe ich zudem die erste Herztransplantation durchgeführt. Vielleicht habe ich ihr auch noch erzählt, ich sei Rennfahrer und Jockey gewesen.

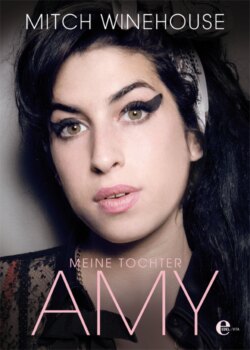

Amy 1988 in Camber Sands – es kam selten vor, dass sie lange genug stillhielt, dass man sie fotografieren konnte.

Amy machte sich Notizen, schrieb den Aufsatz und gab ihn ab. Ich erwartete ein paar nette Anmerkungen über ihre Fantasie und ihren Humor, stattdessen schrieb mir die Lehrerin: „Ihre Tochter hat Wahnvorstellungen und braucht Hilfe.“ Kurz vor ihrem Tod erinnerte mich Amy an diese Hausaufgabe und den daraus entstandenen Ärger – und an eine andere meiner kleinen Geschichten, die ich Alex und ihr erzählt und inzwischen vergessen hatte. Ich hatte ihnen beiden erzählt, ich hätte mit sieben an der Tower Bridge gespielt, sei in die Themse gefallen und fast ertrunken. Ich fuhr sie sogar hin, zeigte ihnen, wo es hätte passiert sein sollen, und sagte, es gebe eine Plakette, die an den Vorfall erinnere, aber die habe man abgenommen, um sie zu putzen.

In den Schulferien mussten wir für Amy etwas finden, mit dem sie sich beschäftigen konnte. Wenn ich bei einem Meeting war, ging Jane mit ihr essen – Amy bestellte dabei immer das Gleiche: Krabbensalat. Als Jane sie das erste Mal ausführte und Amy noch klein war, fragte Jane: „Magst du Schokopudding als Nachtisch?“

„Nein, ich habe Laktoseintoleranz“, entgegnete Amy stolz.

Aber dann verschlang sie tütenweise Bonbons – sie war eine richtige Naschkatze.

Jane arbeitete ehrenamtlich beim Hausradiosender des Whipps Cross Hospital und hatte eine eigene Sendung. Amy kam mit und half ihr. Sie war zu jung, um dabei zu sein, wenn Jane die Patienten interviewte, und so suchte sie die Platten aus, die gespielt wurden. Einmal interviewte Jane Amy, ich habe die Bänder noch irgendwo. Jane löschte ihre Fragen raus, Amy sprach also direkt zu den Hörern – ihre erste Sendung.

Eine Sache, die mich mit Amy auch nach meinem Auszug immer verband, war die Musik. Sie lernte die Musik lieben, die ich, als ich jünger war, über meine Mutter lieben gelernt hatte. Meine Mama hörte diese Platten nicht nur gerne, sie waren ein Teil ihres Lebens.

Sie war ein großer Jazzfan und war, bevor sie meinen Vater kennenlernte, mit dem berühmten Jazzmusiker Ronnie Scott zusammen. Bei einem Gig 1943 stellte Ronnie ihr den legendären Bandleader Glenn Miller vor, der versuchte ihm meine Mutter auszuspannen. Meine Mama verliebte sich in Glenn Millers Musik, und Ronnie war verliebt in sie. Er war am Boden zerstört, als sie die Beziehung beendete. Er flehte sie an und machte ihr sogar einen Heiratsantrag, aber sie sagte Nein. Sie blieben jedoch bis zu seinem Tod 1996 eng befreundet. Ronnie erwähnt meine Mutter in seiner Autobiografie.

Als sie noch ein kleines Mädchen war, hörte Amy meine Mutter gerne von Ronnie erzählen, von der Jazzszene und all den Sachen, die sie angestellt hatten. Jazz hatte Amy immer gemocht; mit zunehmendem Alter fuhr sie richtig darauf ab. Ella Fitzgerald und Sarah Vaughan waren ihre frühen Lieblinge.

Besonders gefiel ihr eine Geschichte über Sarah Vaughan und Ronnie Scott, die ich ihr erzählte. Immer wenn Ronnie einen „großen Namen“ in seinem Club aufbot, lud er meine Mutter, Tante Lorna, meine Schwester, mich und wen immer wir mitnehmen wollten ein. Wir sahen fantastische Künstler – Ella Fitzgerald, Tony Bennett und viele andere. Aber am meisten beeindruckte mich Sarah Vaughan – sie war einfach wundervoll. Hinterher gingen wir in die Garderobe; da wartete eine Schlange von etwa sechs Leuten darauf, ihr vorgestellt zu werden. Als Mama an der Reihe war, sagte Ronnie: „Sarah, das ist Cynthia. Sie war meine Sandkastenliebe, und wir stehen uns immer noch sehr nahe.“ Sarah und meine Mama unterhielten sich zwei, drei Minuten, Sarah fragte Sachen wie: „Wo wohnst du? Was machst du so?“, es war ein nettes Gespräch.

Ich mit sechs Jahren mit meiner Mutter. Amy liebte meine Mutter genauso wie ich. Wir hörten oft stundenlang gemeinsam Jazzplatten an – so wie sie später mit Amy.

Dann war ich dran. Ronnie wandte sich zu mir: „Das ist Mitch, Cynthias Sohn.“

Und Sarah sagte: „Was machst du?“

Ich erzählte ihr von meinem Job im Kasino, wir plauderten ein paar Minuten über dies und jenes, und direkt nach mir wurde ihr als Nächster Matt Monro vorgestellt.

Ronnie sagte: „Sarah, das ist Matt Monro.“

Sarah antwortete einfach: „Und was machst du so, Matt?“

Sie hatte echt keine Ahnung, wer Matt Monro war. Das ist irgendwie typisch für amerikanische Künstler; sie sind recht engstirnig. Viele von ihnen wissen nicht, was außerhalb von New York oder L.A. los ist, geschweige denn in England. Matt tat mir ein bisschen leid, weil er in meinen Augen der beste britische Sänger aller Zeiten war – und er selbst war auch nicht gerade erfreut. Er verließ den Club und sprach nie mehr ein Wort mit Ronnie Scott.

Außer den Geschichten von meiner Mutter interessierte sich Amy auch für Musicals im Fernsehen, Filme mit Fred Astaire und Gene Kelly. Sie mochte Astaire lieber, weil sie ihn artistischer fand als den athletischen Gene Kelly. Sie liebte Broadway Melodie 1940, in dem Astaire mit Eleanor Powell tanzte. „Schau dir das an, Papa“, sagte sie. „Wie machen sie das nur?“ Mit dieser Szene begann ihre Leidenschaft fürs Stepptanzen. Amy sang regelmäßig für meine Mutter, und dann strahlte meine Mama. Als ihr größter Fan war sie überzeugt, Amy werde mal ein Star, und es war ihre Idee, sie mit neun Jahren auf die Susi Earnshaw Theatre School in Barnet in Nordlondon zu schicken, nicht weit von wo wir wohnten. Da gab es Kurse für Fünf- bis Sechzehnjährige. Amy ging jeden Samstag hin und lernte singen und Stepptanz.

Offensichtlich gefiel es ihr dort, sie freute sich jedes Mal unbändig, und anders als in der Osidge-Schule hörten wir bei Susi Earnshaw nie Klagen über ihr Benehmen. Susi selbst erzählte uns, wie hart Amy in den Kursen arbeitete. Man brachte ihr bei, ihre Stimme zu entwickeln, und daran lag ihr wirklich was, je mehr sie über die Sängerinnen lernte, die sie zu Hause und mit meiner Mutter hörte. Es faszinierte Amy, wie Sarah Vaughan ihre Stimme als Instrument einsetzte, und es machte ihr Spaß, zu lernen, wie das ging.

Von Beginn ihrer Zeit bei Susi Earnshaw an ging Amy zum Vorsingen. Mit zehn bewarb sie sich für das Musical Annie. Susi schickte nicht oft Mädchen zu solchen Castings. Sie sagte mir, Amy solle nur wegen der Erfahrung hingehen, die Rolle werde sie nicht kriegen, aber es sei gut für Kinder, das mal zu erleben – und sich an Absagen zu gewöhnen.

All das erklärte ich Amy, und sie verstand es; sie mochte die Show sowieso nicht. Aber sie wollte gerne hingehen und es versuchen. Mein großer Fehler war, meiner Mutter davon zu erzählen. Aus irgendeinem Grund konnten weder ich noch Janis Amy begleiten, und meine Mutter sprang nur zu gerne ein. Als ihr größter Fan glaubte sie, die Sache sei geritzt und das Vorsingen für Amy nur eine Formalität – ihre Enkelin werde die neue Annie. Ich glaube, sie kaufte sich sogar ein neues Kleid für die Premiere, so sicher war sie sich.

Als ich Amy abends sah, sagte sie als Erstes zu mir: „Papa, schick nie wieder Oma mit mir zum Vorsingen, nie wieder.“

Es hatte schon im Zug angefangen; meine Mama setzte Amy unter Druck, indem sie ihr Ratschläge erteilte. Wie sie ihr Lied singen und mit dem Regisseur sprechen sollte: „Tu dies nicht, tu das nicht, schau dem Regisseur in die Augen … „ Das alles hatte Amy schon bei Susi Earnshaw gelernt, aber natürlich wusste es meine Mama besser. Schließlich kamen sie im Theater an, wo laut Amy „Tausende“ Mütter, Väter und Großmütter waren und wie meine Mama dachten, ihr kleines Wunderkind müsse die neue Annie werden.

Schließlich war Amy an der Reihe und gab dem Pianisten ihre Noten. Er wollte sie aber so nicht spielen, weil das Lied für die Show in der falschen Tonart war. Amy mühte sich durch den Song, in einer für sie viel zu hohen Tonart, und nach ein paar Takten gab man ihr das Zeichen zum Aufhören. Der Regisseur war sehr nett und dankte Amy, sagte jedoch, ihre Stimme passe nicht zu der Rolle. Da drehte meine Mutter durch. Sie marschierte auf den Regisseur zu und brüllte ihn an, er habe keine Ahnung, wovon er spreche; es gab einen fürchterlichen Streit.

Im Zug nach Hause ging meine Mama dann auf Amy los; das Übliche: „Du hörst nicht auf mich, du weißt alles besser …“

Amy war die verpasste Rolle herzlich egal, aber meine Mutter war so verärgert, dass sie sich für den Rest des Tages ins Bett legte. Als Amy mir davon erzählte, musste ich lachen. Ich fand das urkomisch. Meine Mama und Amy glichen sich wie ein Ei dem anderen und hatten sich wahrscheinlich die ganze Heimfahrt lang angeschrien. Die Szene hätte ich gerne gesehen.

Amy und meine Mutter hatten eine lebhafte Beziehung, aber sie liebten sich, und meine Mama ließ den Kindern fast alles durchgehen. Wenn wir sie besuchten, föhnte Amy ihr oft die Locken (Mama war Friseurin), während Alex zu ihren Füßen saß und sie pedikürte. Wenn sie fertig war, kam meine Mutter oft und zeigte uns, „was Amy angerichtet hat“ – ihre Haare waren ein einziges Chaos. Wir lachten herzhaft; diese gemeinsamen Abende waren etwas Besonderes.

Im Frühjahr 1994, als Amy zehn war, brachte ich sie zum Aufnahmetest für ihre nächste Schule, Ashmole in Southgate, Nordlondon. Ich hatte diese Schule gut 25 Jahre zuvor besucht, außerdem ging Alex auch dorthin. Die Wahl lag also nahe.

Mein alter Klassenlehrer, Mr. Edwards, war tatsächlich noch da und sollte Amys Rektor werden. Zufällig war er es, der sie und mich befragte. Als wir in Mr. Edwards’ Büro traten, erkannte er mich sofort und sagte in seinem schönen walisischen Dialekt: „O mein Gott, nicht noch eine Winehouse! Ich wette, dieses Exemplar spielt nicht Fußball.“ Ich hatte mir als Fußballer für das Schulteam einen Namen gemacht, und Alex trat in meine Fußstapfen. Ich selbst war inzwischen aber mehr an die Anrede „Mr. Winehouse“ gewöhnt.

Amys Klassenfoto von 1994. Von einem Vater erwartet man natürlich, dass er das sagt – aber sie sticht wirklich sehr deutlich heraus. Vielleicht weil sie in der Mitte sitzt und ganz bewusst in die Kamera blickt.

Amy wollte auf die Ashmole-Schule, weil ich dort gewesen war und weil sie auf dieselbe Schule gehen wollte wie ihr Bruder. Im September 1994 fing sie dort an, aber es war nicht sehr viel anders als auf der Osidge. Sie störte von Anfang an den Unterricht. Auch ihre Freundin Juliette kam von Osidge nach Ashmole. Beide allein waren an sich schon schlimm genug, aber zusammen waren sie zehnmal schlimmer; kein Wunder also, dass man sie bald in verschiedene Klassen steckte.

Alex besaß jetzt eine Gitarre und hatte sich selbst das Spielen beigebracht, und als Amy es versuchen wollte, zeigte er ihr, wie es geht. Er war sehr geduldig, obwohl sie oft stritten, wie Bruder und Schwester das nun mal tun. Es überraschte mich, dass sie Noten lesen konnten. Ich fragte: „Wo habt ihr das gelernt?“, und beide starrten mich an, als spräche ich eine Fremdsprache. Amy schrieb bald eigene Songs – einige sehr gute, einige fürchterliche. Einer der guten hieß „I Need More Time“. Sie hat ihn mir erst ein paar Monate vor ihrem Tod wieder mal vorgespielt. Glaubt mir, er wäre gut genug für eines ihrer Alben gewesen; zu schade, dass sie ihn nie aufgenommen hat.

Ich holte die Kinder oft von der Schule ab; damals hatte ich ein Cabrio, und Amy bestand immer darauf, das Dach abzunehmen. Wenn wir dann so dahinfuhren, mit Alex vorne neben mir, sang sie, so laut sie konnte. An roten Ampeln stand sie auf und posierte. „Setz dich hin, Amy!“, forderten wir beide, aber sie sang weiter, und die Leute auf der Straße lachten.

Einmal war sie mit meinem Freund Phil im Auto unterwegs und sang das Lied „Deadwood Stage (Whip-Crack-Away!)“ aus dem Doris-Day-Film Calamity Jane. „Weißt du“, sagte Phil, als sie zurück waren und seine Ohren wahrscheinlich immer noch dröhnten, „deine Tochter hat eine echt kräftige Stimme.“

Amys Wildheit beschränkte sich nicht aufs Autofahren. Irgendwann verlegte sie sich darauf, mit Alex’ Rad zu fahren, was mir Todesangst einjagte, weil sie so leichtsinnig war. Sie hatte keinerlei Fahrgefühl und raste herum, so schnell sie konnte, überall. Sie liebte die Geschwindigkeit und fiel ein paarmal hin. Beim Eislaufen und Rollschuhfahren am Wochenende war es dasselbe – sie liebte es; und sie war echt schnell unterwegs. Ich weiß nicht, woher sie diese Leidenschaft hatte, aber sie blieb ihr für immer. Viel später, als schon ihr erstes Album erschienen war, erzählte sie mir, sie wolle irgend-wann mal eine Hamburgerkette mit Bedienungen auf Rollschuhen eröffnen.

Amy beim Sommerfest ihrer Schule, nachdenklich, aber immer noch in Rosa und natürlich mit Herz

Sie war zwar wild, aber ich war nachsichtig mit ihr; ich konnte nicht anders. Klar, dass ich nach der Scheidung von Janis die Kinder etwas verhätschelte, aber sie wurden nun mal größer und brauchten andere Sachen – andere Kleidung – als früher. Ich ging mit Amy zum Shoppen, um ihr neue Klamotten zu kaufen. Sie ging jetzt schließlich auf eine neue Schule und war fast schon ein Teenager.

„Schau, Papa“, sagte sie aufgeregt, als sie aus der Umkleidekabine kam, mit einer nagelneuen Jeans mit Leopardenmuster, „die ist fantastisch; findest du, dass sie mir steht?“

Immer wenn sie bei uns war, hatte Amy ein Buch dabei, in dem sie ständig Notizen machte; mitten im Gespräch sagte sie plötzlich: „Oh, Moment mal“, und verschwand, um was aufzuschreiben, was ihr gerade eingefallen war. Die Sachen sahen aus wie Gedichte, und später tauchte immer mal wieder eine Zeile in einem Song auf, neben anderen, die sie bei ganz anderen Gelegenheiten aufgeschrieben hatte.

Auch im Rechnen war Amy weiterhin ein Naturtalent, das hatte sie ja mit Janis geübt, als sie kleiner war und Janis sich auf ihr Pharmazieexamen vorbereitete. Janis stellte Amy ziemlich komplizierte Aufgaben, und sie hatte Freude daran, sie zu lösen. Stundenlang saß Amy an mathematischen Problemen, einfach so zum Spaß. Die Mathematik hat sie ihr Leben lang fasziniert. Sie meisterte komplizierteste Sudokurätsel in unglaublicher Geschwindigkeit.

Leider zeigte sie nichts davon in der Schule. Regelmäßig bekamen wir Klagen über Amys Benehmen und ihr mangelndes Interesse zu hören. Dass sie störte, lag natürlich daran, dass sie sich langweilte – der schulische Unterricht war einfach nicht ihr Ding. (Ich war genauso gewesen. Ich hatte regelmäßig geschwänzt, allerdings saß ich in der Bücherei und las, während sich meine Freunde auf der Straße herumtrieben.) Amys Wissensdurst war ungeheuer, aber sie hasste die Schule. Sie wollte einfach nicht hin. Also stand sie morgens nicht auf oder kam, wenn sie sich doch mal aufgerafft hatte, mittags heim und ging nicht wieder hin.

Als Baby und kleines Kind hatte Amy einen sehr festen Schlaf, aber mit etwa elf Jahren wollte sie nicht mehr ins Bett – sie las die ganze Nacht, löste Rätsel, sah fern, hörte Musik – alles, was sie vom Schlafen abhielt. Klar, dass es jeden Morgen ein Kampf war, sie wachzukriegen.

Janis hatte es irgendwann satt und rief mich an: „Deine Tochter will nicht aufstehen.“ Und ich fuhr den ganzen Weg von Chingford, wo Jane und ich wohnten, um sie aus den Federn zu kriegen.

Mit der Zeit wurde Amy in der Schule immer aufsässiger, und Janis und ich wurden wegen ihres Benehmens zu zahllosen Sprechstunden geladen. Ich hoffe, der Schulleiter hat nicht bemerkt, dass ich ein Kichern unterdrücken musste, als er sagte:

„Mr. und Mrs. Winehouse, Amy ist heute bereits zu mir geschickt worden, und wie immer wusste ich schon vorher, dass es sie ist …“

Wenn ich Janis angeschaut hätte, wäre ich in Lachen ausgebrochen.

„Woher ich das wusste?“, fuhr der Rektor fort. „Sie hat ‘Fly Me To The Moon‘ gesungen, so laut, dass es in der ganzen Schule zu hören war.“

Ich wusste, dass ich nicht lachen durfte, aber das war so typisch Amy. Später erzählte sie mir, dass sie immer „Fly Me To The Moon“ sang, um sich zu beruhigen, wenn es Ärger gab. Eigentlich richtig süß.

Das Einzige, was ihr in der Schule gefiel, waren Aufführungen. Einmal schaute ich mir eine Show an, in der sie sang. Ich weiß nicht, was da nicht stimmte – die falsche Tonart oder so was –, jedenfalls war sie nicht gut. Ich war enttäuscht, dachte mir aber: Zumindest kann sie spielen und tanzen. Im Jahr darauf lud sie Jane und mich wieder ein.

„Papa, kommt ihr mich in Ashmole anschauen?“, fragte sie. „Ich singe da wieder.“

Ehrlich gesagt, rutschte mir bei der Erinnerung an den letzten Auftritt das Herz in die Hose, aber selbstverständlich gingen wir hin. Sie sang „Ironic“ von Alanis Morissette. Und sie war fabelhaft; ich hatte ja gewusst, dass sie es draufhatte. Was mich überraschte, war die Reaktion der anderen Leute. Das gesamte Publikum horchte auf: Wow, was ist denn das jetzt?

Amy in Schale vor einem ihrer ersten Auftritte. Ihr Make-up wurde später deutlich besser.

Inzwischen war Amy zwölf und wollte ganz auf eine Theaterschule wechseln. Janis und ich waren dagegen, aber Amy bewarb sich bei der Sylvia Young Theatre School im Zentrum Londons und sagte uns erst Bescheid, als sie zum Vorsprechen eingeladen wurde. Woher sie die Schule überhaupt kannte, fanden wir nie heraus; Sylvia Young schaltete nur Anzeigen in der Zeitschrift The Stage. Amy sang „The Sunny Side Of The Street“, das ich mit ihr geübt hatte und bei dem ich ihr geholfen hatte, ihre Atemtechnik zu verbessern. Und sie errang ein halbes Stipendium, nicht nur für ihren Gesang, sondern auch für Spiel und Tanz. The Stage brachte einen Bericht mit Foto über ihren Erfolg.

Für die Bewerbung hatte Amy etwas über sich schreiben müssen. Sie schrieb Folgendes:

Ich war schon immer so laut, dass man mich aufforderte, den Mund zu halten. Der einzige Grund, weshalb ich so laut sein musste, ist, dass man in meiner Familie schreien muss, um sich Gehör zu verschaffen. Meine Familie? Ja, Sie lesen richtig. Die mütterliche Seite ist absolut in Ordnung und normal, in der Familie meines Vaters hingegen wird gesungen, getanzt und komplett irrer musikalischer Schabernack getrieben. Man hat mir gesagt, ich sei mit einer schönen Stimme gesegnet, das verdanke ich wohl meinem Papa. Aber im Gegensatz zu ihm und seinen Verwandten und Vorfahren möchte ich etwas aus den Talenten machen, mit denen ich „gesegnet“ bin. Mein Papa gibt sich damit zufrieden, im Büro zu singen und Fenster zu verkaufen.

Meine Mutter ist Chemikerin. Sie ist ruhig und zurückhaltend.

Meine Schullaufbahn und meine Zeugnisse sind voller „Könnte besser sein“ und „Schöpft ihr Potenzial nicht voll aus“. Ich will wo hin, wo man mich bis an meine Grenzen fordert, vielleicht sogar darüber hinaus.

In Kursen singen, ohne dass man mir den Mund verbietet (vorausgesetzt, es sind Gesangskurse).

Aber mein größter Traum ist es, richtig berühmt zu werden. Auf der Bühne zu stehen. Das ist mein Lebensziel.

Ich will, dass die Leute meine Stimme hören und für fünf Minuten ihre Probleme vergessen.

Ich will als Schauspielerin und Sängerin in Erinnerung bleiben, für ausver kaufte Konzerte und Shows im West End und am Broadway.

Ich denke, an der Schule war man erleichtert, als Amy Ashmole verließ. Mit zwölfeinhalb fing sie an der Sylvia Young Theatre School an und blieb drei Jahre dort. Aber was für drei Jahre! Es war trotz allem eine Schule, und sie wurde ständig ermahnt und verwarnt. Ich glaube aber, sie arrangierten sich mit ihr, weil man erkannte, wie begabt sie war. Sylvia Young selbst sagte, Amy habe „einen wilden Geist“ und sei „verblüffend schlau“. Aber es kam immer wieder zu Zwischenfällen. Zum Beispiel Amys Nasenring. Schmuck war nicht erlaubt, aber Amy scherte sich nicht drum. Sie musste den Nasenring rausnehmen, und zehn Minuten später war er wieder drin.

Die Schule akzeptierte, dass Amy ihren eigenen Weg ging, man gab ihr Spielraum und drückte ein Auge zu, wenn sie gegen Vorschriften verstieß. Manchmal allerdings trieb sie es zu weit, vor allem mit dem Schmuck. Einmal wurde sie heimgeschickt, weil sie mit Ohrringen, Nasenring, Armbändern und einem Nabelpiercing zum Unterricht erschienen war. Für mich wollte Amy damit indes nicht rebellieren, wie sie es oft tat, sondern ihrer Persönlichkeit Ausdruck verleihen.

Auch in Sachen Pünktlichkeit hatte sich nicht viel geändert. Amy kam meistens zu spät. Sie stieg in den Bus, schlief ein, fuhr fünf Kilometer über ihre Haltestelle hinaus und musste wieder zurückfahren. Obwohl Amy nun also dort war, wo sie sein wollte, war es wirklich kein Zuckerschlecken. Es gab immer wieder die gleichen Probleme.

Eines der größten war, dass Amy bei Sylvia Young zwar das Bühnen handwerk lernte – Ballett, Tanz, Stepp, Schauspiel, Gesang: alles, was sie liebte –, aber es gab eben auch eine akademische Seite oder, wie Amy es ausdrückte, „das ganze langweilige Zeug“. Die Hälfte der Zeit war „normalen“ Fächern gewidmet, und das interessierte sie nicht im Geringsten. Sie schlief im Unterricht, kritzelte herum, schwätzte und ging allen auf die Nerven.

Was das nicht langweilige Zeug anging, fing Amy bei Sylvia Young richtig mit dem Stepptanz an und war bald sehr gut darin. Sie konnte ja schon einiges, nun lernte sie fortgeschrittene Techniken. Freitags waren wir meist bei meiner Mutter zum Abendessen, dann tanzte Amy in der Küche, weil der Boden dort so schön klapperte. Das Klappern war wirklich gut, Amy war eine großartige Stepptänzerin. Ich sagte immer, sie sei so gut wie Ginger Rogers. Meine Mutter wollte davon nichts hören – sie fand Amy besser.

Amy zog ihre Steppschuhe an und sagte: „Oma, darf ich steppen?“

Im Haus meiner Mutter mit Alex und Amy, 1995. Ein stiller Augenblick vor dem Essen am Freitagabend

„Geh hinunter und frag Mrs. Cohen, ob es ihr recht ist“, sagte meine Mutter. „Du weißt, wie sie ist, sie wird sich sicherlich bei mir über den Lärm beschweren.“

Also fragte Amy Mrs. Cohen, und Mrs. Cohen sagte: „Natürlich ist es mir recht, Schätzchen, tanz, so viel du willst.“ Und am nächsten Tag beschwerte sich Mrs. Cohen bei meiner Mutter über den Lärm.

Oft spielten wir freitagabends bei meiner Mutter nach dem Essen, am liebsten Trivial Pursuit und Pictionary. Amy und ich spielten immer zusammen, meine Mama und Melody bildeten das zweite Team, Jane und Alex das dritte. Jane und Alex waren die stille Abteilung, durchdacht und zielstrebig, meine Mama und Melody die laute, sie schrien und brüllten herum. Amy und ich waren die Schummler. Wir versuchten um jeden Preis zu gewinnen, es war immer ein Riesenspaß.

Wenn sie nicht spielte oder steppte, wühlte Amy im Kleiderschrank meiner Mama. Als sie zwölf war, fing sie an, Sachen von meiner Mutter zu tragen, Schals und Tops. Sie kriegte es hin, dass sie nicht wirkten wie Sachen von ihrer Oma, sondern echt stylish; sie band sich Hemden um den Bauch und so was, und sie fing an, sich zu schminken – nie zu viel, immer zurückhaltend. Ihr Teint war von Natur aus schön, daher hatte sie Make-up nicht nötig, aber mir fiel auf, dass sie Kajal und ein bisschen Lippenstift trug – „Stimmt, Papa, aber sag Mama nichts davon.“

Meine Mutter ließ Amys Experimente mit Make-up und Klamotten durchgehen, aber andere Zurschaustellungen ihrer Individualität gefielen ihr nicht. Sie hasste Amys Piercings, und später, als Amy sich tätowieren ließ, bekam sie ordentlich was zu hören. Den Namen „Cynthia“ ließ sich Amy erst nach dem Tod meiner Mutter stechen – sie wäre furchtbar wütend darüber gewesen.

Eine hübsche Glückwunschkarte von Amy, die sie mir mit zwölf Jahren schenkte – kurz nach einem weiteren Treffen mit Amys Lehrern aufgrund ihres Verhaltens

Als Teenager erhielt Amy mit anderen Schülern von Sylvia Young die ersten bezahlten Jobs. Sie spielte in einem Sketch der Serie The Fast Show auf BBC2, stand in Don Quijote im Coliseum in der St. Martin’s Lane eine halbe Stunde lang auf einer wackeligen Leiter (für elf Pfund pro Vorstellung, die ich für sie einkassierte, weil sie sie komplett für Süßigkeiten ausgeben wollte), und sie wirkte in einem richtig langweiligen Stück über Mormonen im Hampstead Theatre mit. Ihr Beitrag war ein unglaublicher Zehn-Minuten-Monolog gegen Ende. Amy war begeistert von der Bühne und den kleinen Jobs; aber wie gesagt: Die akademische Seite interessierte sie überhaupt nicht. Sie sah einfach nicht ein, dass sie immer noch Schülerin war und lernen musste.

Schließlich bat der Oberlehrer der akademischen Abteilung der Schule Janis und mich in seine Sprechstunde und sagte, er sei sehr enttäuscht von Amys Arbeitseinstellung. Er müsse sie ständig unter Druck setzen, damit sie sich hinsetzte und etwas zustande brachte. Dass sie sich langweilte, sah er ein, er ließ sie sogar eine Klasse überspringen, um sie mehr zu fordern. Aber es funktionierte nicht; sie war noch unaufmerksamer als zuvor.

Ein echter Schlag ins Kontor war, dass der Oberlehrer hinter Sylvia Youngs Rücken Janis anrief und meinte, wenn Amy auf der Schule bleibe, werde sie ihren Abschluss wohl nicht schaffen. Als Sylvia davon erfuhr, war sie sehr verärgert; der Oberlehrer verließ die Schule kurz darauf.

Aber obwohl manche Leute das behauptet haben, aus irgendeinem Grund auch Amy selbst, flog sie nicht von der Sylvia-Young-Schule. In Wahrheit beschlossen Janis und ich, sie runterzunehmen, weil wir glaubten, sie habe an einer „normalen“ Schule mehr Chancen im Examen. Wenn man gesagt bekommt, die Tochter werde ihren Abschluss nicht schaffen, sollte man sie auf eine andere Schule schicken, und genau das taten wir. Amy wollte nicht weg von Sylvia Young und weinte sehr, als wir ihr unsere Entscheidung mitteilten. Auch Sylvia war bestürzt und versuchte uns umzustimmen, aber wir waren überzeugt, das Richtige zu tun. Sylvia blieb nach Amys Abgang mit ihr in Kontakt, was Amy angesichts der vielen Auseinandersetzungen wegen der Schulordnung überraschte. (Auch unsere Verbindung mit Sylvia und ihrer Schule ist bis heute intakt. Ab September 2012 vergibt die Amy Winehouse Foundation als Sponsor ein Stipendium, das einem Schüler die gesamten fünf Jahre auf der Schule finanziert.)

Aber irgendwo musste sich Amy auf ihren GCSE-Abschluss vorbereiten. Und so kam die Mount School in Mill Hill in Nordwestlondon, eine reine Mädchenschule, als nächste in den Genuss der „Amy-Behandlung“. Die Mount School war eine nette, „anständige“ Schule, deren Schülerinnen hübsche braune Uniformen trugen – ganz was anderes als Stulpen und Nasenringe. Musikalisch war auf der Mount einiges geboten, und laut Amy war es das, was sie nach der Enttäuschung über den Abschied von Sylvia Young bei der Stange hielt. Der Musiklehrer zeigte großes Interesse an Amys Talent und half ihr, sich einzugewöhnen. „Eingewöhnen“ ist vielleicht zu viel gesagt: Sie trug nach wie vor ihren Schmuck, kam zu spät und stritt ständig mit Lehrern wegen ihrer Piercings, die sie mit Freuden jedermann präsentierte. Wenn man bedenkt, wo sie manche dieser Piercings trug, ist es kein Wunder, dass das Ärger nach sich zog. Aber wie auch immer, Amy bestand ihre mittlere Reife und hinterließ auch an der Mount-Schule eine Reihe entnervter Lehrer, die hinter ihr die Scherben zusammenfegten.

Es kam jedoch nicht infrage, dass sie an der Mount-Schule blieb, um das Abitur zu machen. Sie hatte genug von schulischer Bildung und bekniete uns, sie wieder auf einer Kunstschule einzuschreiben. Ihre Entscheidung war gefallen, und es war ausgeschlossen, sie umzustimmen.

Mit 16 kam Amy also auf die BRIT School in Croydon in Südlondon, um Musiktheater zu studieren. Es war ein fürchterlich langer Weg dorthin – vom Londoner Norden ganz hinunter in den Süden. Sie war täglich mindestens drei Stunden unterwegs –, aber sie blieb dabei. Dort ging es ihr besser, sie fand viele Freunde und beeindruckte die Lehrer mit ihrer Begabung und Persönlichkeit. Auch in den akademischen Fächern wurde sie besser; ein Lehrer bescheinigte ihr, sie sei „eine natürliche, ausdrucksstarke Autorin“. Das war für Amy das Gute an der BRIT School: Sie bekam die Möglichkeit, sich auszudrücken. Sie blieb dort kaum ein Jahr, aber es war eine gute Zeit. Die Schule prägte Amy sehr, ebenso wie Amy Eindruck auf die Schule und ihre Mitschüler machte.

Es gefiel ihr wirklich auf der BRIT School; all ihren persönlichen Problemen zum Trotz kehrte sie 2008 dorthin zurück und gab ein Konzert an der Schule, um sich zu bedanken.