Читать книгу Das Alte Rom - Nancy Ramage - Страница 17

На сайте Литреса книга снята с продажи.

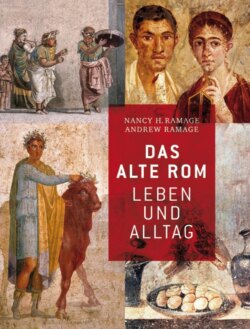

Römische Privat-Portraits

ОглавлениеAls Hersteller von Portraits hatten die Römer eindeutig Begabung und hinterließen der Nachwelt nicht nur Eindrücke ihrer Herrscher, sondern auch von Privatpersonen. Von den Etruskern hatten sie viel über die Darstellung der Gesichtszüge gelernt, ebenso von hellenistischen Griechen, die Meister dieser Kunst waren. So ist zum Beispiel das nebenstehende Portrait eines jungen Mannes | Abb. 24 | aus der spät-etruskischen Zeit (ca. 300–200 v. Chr.) keine idealisierte Darstellung; gezeigt wird hier vielmehr Individualität und Charakter des Dargestellten. Das leicht überlebensgroße Portrait weist Details wie die Warze über dem rechten Mundwinkel auf, zeigt große, markante Lippen und eine scharfe Linie, die sich vom linken Nasenflügel nach unten zieht. Das Haar ist in fast gleichmäßigen Wellen und Locken angelegt. Eine solche Darstellung von Individualität mag die Römer dazu inspiriert haben, Portraits so realistisch wie möglich zu gestalten.

24 | Etruskisches Männerportrait. Terrakotta. 300–200 v. Chr. Etwas mehr als lebensgroß. H. 30,5 cm.

Bei den Römern war das öffentliche Mitführen von Abbildern der Vorfahren (ius imaginis) den Patriziern vorbehalten. Wie diese Masken hergestellt wurden, hängt von den physikalischen Eigenschaften dieser Bildnisse ab. Eine Metallmaske (Seite 140, Abb. 146) mag durchaus Teil dieser Tradition gewesen sein. Hier wurden die individuellen, wenn auch stilisierten Züge von hinten in ein Bronzeblech eingehämmert. Die Beschränkung des ius imaginis auf die Oberschicht bedeutet, dass die öffentliche Darstellung solcher Bilder den Platz der betroffenen Familie in der Gemeinschaft zementierte. So waren Auftrag und Präsentation dieser Portraits – unabhängig von der jeweiligen Mode der Zeit – ein Mittel, den Träger und seine Vorfahren auf der sozialen Leiter nach oben zu befördern. Portraits beschränkten sich durchaus nicht auf Grabstätten, denn die Statuen vieler erfolgreicher Römer wurden bereits weit vor der römischen Kaiserzeit auch als Ehrenmäler und im Gedenken an Verdienste für die Gemeinschaft errichtet.

Die vergangenen Jahrhunderte hatten die unglückliche Tendenz, viele römische Statuen lediglich als Kopien griechischer Originale oder Prototypen zu betrachten. Heute wird jedoch auch die Eigenleistung der Römer anerkannt. Ein Beispiel dieser veralteten Denkweise ist die Beschriftung des Britischen Museums für das Portrait einer alten Frau mit Diadem | Abb. 25 |. Diese weist es aus als »Kopie eines verlorenen Bronze-Originals des frühen 4. Jahrhunderts v. Chr., mitunter auch als Lysimache, Priesterin der Athena, identifiziert“. Tatsächlich jedoch ist das Portrait eindeutig römisch, was sich vor allem an den Falten und Linien an Wangen und Kinn ablesen lässt.

25 | Portrait einer alten Frau. Marmor. Gefunden in Tarquinia unter dem Straßenpflaster. H. 25,5 cm.

Ein gutes Beispiel des römischen Interesses an originalgetreuer Darstellung ist der oft als »Pseudo-Seneca« bezeichnete Portraitkopf | Abb. 26 |, benannt nach dem römischen Philosophen des 1. Jahrhunderts n. Chr. Wer tatsächlich dargestellt ist, lässt sich nicht nachweisen. Der Eindruck, den dieses alte Gesicht vermittelt, mit dem hängenden Fleisch, den eingesunkenen Augen, den knochigen Wangen und dem dünnen Hals wird durch die nach vorne gelehnte Haltung komplettiert: Wir sehen einen weltmüden, doch intelligenten und traurigen Mann. Auch in der römischen Malerei finden sich begabte Künstler, die Menschen lebensecht darzustellen verstanden. Ein kleines Fragment eines größeren Mosaiks | Abb. 28 | zeigt einen Mann und eine Frau, deren Gesichter mit den typischen, erfrischend lockeren Pinselstrichen der römischen Maler gezeichnet sind. Akzente in Weiß und verschiedenen Brauntönen verleihen Kopf, Hals und Schultern eine bemerkenswerte Plastizität.

26 | »Pseudo-Seneca«. Marmor. Eine von vielen antiken Kopien dieses Kopfes. H. 32 cm.

27 | Personifizierungen von (links nach rechts) Alexandria, Antiochia am Orontes, Rom und Konstantinopel. Vergoldetes Silber. Am Fuße des Esquilin gefunden, 1793. Zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. H. 14 cm.