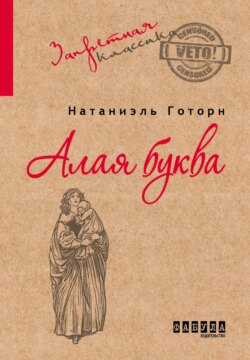

Читать книгу Алая буква - Натаниель Готорн - Страница 5

Глава 2. Рыночная площадь

ОглавлениеТолпа жителей Бостона, заполнившая летним утром почти два столетия назад зеленую лужайку перед зданием на Тюремной улице, не спускала глаз с окованной железом дубовой двери. Если бы речь шла о бостонцах другого, более позднего периода в истории Новой Англии, можно было бы с уверенностью сказать, судя по угрюмой непреклонности, запечатленной на бородатых лицах этих людей, что им предстоит какое-то жуткое зрелище – скорее всего, назначенная на этот час казнь известного преступника, которому суд вынес законный приговор, вполне согласный с мнением общества. Однако суровые нравы первых поколений пуритан заставляют нас усомниться в таком предположении. Виновный мог оказаться попросту нерадивым белым рабом или непочтительным сыном, которого родители передали местным властям для наказания плетьми у позорного столба. Это мог быть антиномист, квакер или какой-нибудь другой вероотступник, подлежащий изгнанию из города, или же индеец, хвативший огненной воды, бродяга и лодырь, которого за буйство на улицах следовало наказать бичом и изгнать в леса. И в то же время это могла быть приговоренная к виселице колдунья, вроде старой миссис Хиббинс[4], зловредной вдовы городского судьи.

В любом случае зрители отнеслись бы к экзекуции с глубокой серьезностью, как подобает народу, у которого религия и закон слиты воедино и так переплелись между собой, что самые мягкие и самые суровые акты публичного наказания равно внушают уважение и страх. Преступнику нечего было рассчитывать на сочувствие со стороны зрителей, обступивших эшафот. Поэтому наказание, которое в наши дни грозило бы осужденному лишь насмешками и презрением, совершалось в те времена с достоинством, не менее мрачным, чем публичная казнь.

Следует также подчеркнуть, что в то летнее утро, с которого начинается наш рассказ, особенный интерес к предстоящему зрелищу проявляли находившиеся в толпе женщины. В старину чувство благопристойности не удерживало обладательниц чепчиков и юбок с фижмами от искушения потолкаться в толпе, а при случае и протиснуться своей отнюдь не субтильной персоной поближе к эшафоту. Жены и дочери коренных уроженцев Старой Англии были как в духовном, так и в физическом отношении существами куда более грубыми и простыми, чем их пра-правнучки шесть-семь поколений спустя. В длинной цепи потомков румянец, передаваемый матерью дочерям, становился все бледнее, красота – все более хрупкой и недолговечной, телосложение все более воздушным, да и характеры постепенно утрачивали свою силу и твердость.

Менее полувека отделяло женщин, стоявших у входа в тюрьму, от той эпохи, когда мужеподобная Елизавета[5] считалась самой достойной представительницей своего пола. Женщины эти являлись ее соотечественницами; они были вскормлены говядиной и элем старой родины, а их духовная пища была еще менее утонченной. Вот почему солнце в тот день озаряло сдобные плечи, пышные формы и круглые цветущие щеки, еще не успевшие исхудать и поблекнуть под небом Новой Англии. А вольность и сочность выражений, на которые не скупились эти матроны – большинство из них выглядело именно так, – равно как и зычность их голосов, показались бы в наши дни просто пугающими.

– Я вам, соседки, вот что скажу, – разглагольствовала женщина лет пятидесяти с неприятным лицом. – Было бы много лучше для общины, если б такая злодейка, как Эстер Прин, попала прямо в руки почтенных женщин и добрых прихожанок, вроде нас с вами. Как по-вашему, а? Доведись вот хоть нам пятерым, которые здесь стоят, судить эту шлюху, разве отделалась бы она столь мягким приговором, какой вынесли ей достопочтенные судьи? Не тут-то было!

– Люди говорят, – подхватила другая, – что преподобный мистер Димсдейл, ее духовный наставник, просто убит таким скандалом в своем приходе!

– Что правда, то правда, – добавила третья увядающая матрона. – Судьи, конечно, люди богобоязненные, только уж слишком мягкосердечные. Этой Эстер Прин следовало бы выжечь каленым железом клеймо на лбу. Вот тогда мадам получила бы свое сполна! А к платью ей что ни прицепи, – эту дрянь такими вещами не проймешь. Она прикроет знак брошкой или еще каким-нибудь бесовским украшением и будет разгуливать как ни в чем не бывало, вот попомните мои слова!

– Ах, что вы! – вмешалась более мягкосердечная молодая женщина, державшая за руку ребенка. – Как ни прикрывай такой знак, а рана в душе останется навек!

– К чему все эти разговоры о том, где лучше ставить знаки да клейма – на платье или на лбу? – воскликнула еще одна участница этого самозваного суда, самая уродливая и самая беспощадная. – Она всех нас опозорила, значит ее необходимо казнить. Разве это не справедливо? И в Писании так сказано, и в своде законов. И пусть судьи, которые забыли об этом, пеняют на себя, когда их собственные жены и дочери собьются с праведного пути!

– Помилуй Бог, матушка! – отозвался какой-то мужчина из толпы. – Разве женская добродетель только и держится, что на страхе виселицы? Ужасные вещи вы говорите! А теперь – потише! Я уже слышу, как в двери гремит ключ: сейчас миссис Прин пожалует сюда собственной персоной…

Дверь тюрьмы распахнулась, и в ней возникла черная, как тень среди ясного дня, зловещая фигура судебного пристава с мечом у пояса и жезлом – знаком его достоинства – в руке. На этом человеке, в чьем облике воплощался беспощадный дух пуританской законности, лежала обязанность распоряжаться церемонией исполнения приговора. В левой руке он сжимал жезл, а правой придерживал за плечо молодую женщину, направляя ее к выходу. Однако на пороге тюрьмы она оттолкнула его жестом, исполненным достоинства, и вышла на улицу с таким видом, будто делала это по собственной воле. На руках она несла ребенка – трехмесячного младенца, который жмурился и отворачивал личико от дневного света, ибо его существование до сих пор протекало в сером полумраке тюремной камеры.

Когда молодая женщина – мать ребенка – оказалась лицом к лицу с толпой, первым ее порывом было крепче прижать малыша к груди. Вызвано это было не столько материнской нежностью, сколько желанием прикрыть таким образом какой-то знак, прикрепленный или пришитый к ее платью. Но тотчас же, осознав, что бесполезно прикрывать один знак позора другим, она поудобнее переложила ребенка и, вспыхнув до корней волос, но все-таки улыбаясь, обвела вызывающим взглядом толпу. На лифе ее платья выделялась вырезанная из тонкой красной ткани буква «А»[6], окруженная затейливым узором – искусной вышивкой золотой нитью. Вышивка была выполнена с таким мастерством, с такой пышностью и таким богатством фантазии, что производила впечатление изысканной отделки к платью – не только нарядному, но и далеко переступавшему границы, установленные действовавшими в колонии законами против роскоши.

Молодая женщина была высока ростом, ее сильная фигура дышала безупречным изяществом. В густых, темных и блестящих волосах искрились солнечные лучи, а лицо, помимо правильности черт и яркости красок, отличалось выразительностью благодаря четким очертаниям лба и глубоким черным глазам. Была в ее внешности также некая аристократичность, выражавшаяся скорее в осанке и достоинстве, нежели в той эфемерной грации, которая служит признаком благородного происхождения в наши дни. Никогда еще Эстер Прин не казалась более аристократичной в старинном значении этого слова, чем в ту минуту, когда она выходила из тюрьмы. Люди, знавшие ее раньше и ожидавшие увидеть ее подавленной, угнетенной нависшими над ее головой зловещими тучами, были поражены и даже потрясены тем, как засияла ее красота в минуты несчастья и позора. Впечатлительный зритель, вероятно, не смог бы глядеть на нее без боли. Причудливое и красочное своеобразие наряда, который она специально для этого случая сшила в тюрьме, руководствуясь лишь собственной фантазией, по-видимому, выражало ее душевное состояние и безрассудную смелость. Но точкой, приковавшей к себе все глаза и до того преобразившей Эстер Прин, что мужчинам и женщинам, прежде близко знакомым с нею, показалось, будто они видят ее впервые, была фантастически расцвеченная и украшенная алая буква. В ней словно скрывались какие-то чары, которые, отделив Эстер Прин от прочих людей, замкнули ее в магическом кругу.

– Ничего не скажешь, рукодельница она хоть куда! – заметила одна из зрительниц. – Только надо быть совсем уж бессовестной потаскухой, чтобы хвастать этим в такую минуту! Ну скажите, соседки, разве это не насмешка над нашими судьями – кичиться знаком, который эти достопочтенные джентльмены сочли наказанием?

– Сорвать бы это слишком роскошное платье с ее греховных плеч! – проворчала самая твердокаменная из старух. – А красную букву, которую она так разукрасила, вполне можно было бы сделать из старой фланелевой тряпки, вроде той, которой я укутываю горло при простуде.

– Тише, соседки, прошу вас! – прошептала младшая из зрительниц. – Нехорошо, если она нас услышит! Ведь каждый стежок на этой вышитой букве прошел и сквозь ее сердце!..

Судебный пристав взмахнул жезлом.

– Дорогу, люди добрые! Дорогу, именем короля! – закричал он. – Расступитесь, и я обещаю вам отвести миссис Прин туда, где все вы – взрослые и дети – сможете любоваться ее замечательным украшением с этой самой минуты и до часу дня. Да будет благословенна праведная Массачусетская колония, где порок всегда выводят на чистую воду! Ступайте же, миссис, покажите вашу алую букву на Рыночной площади!

Толпа зрителей расступилась и образовала проход. Под предводительством пристава и в сопровождении нестройной процессии хмурых мужчин и враждебно настроенных женщин, Эстер Прин направилась к месту, где должна была свершиться назначенная ей кара. Любопытные школьники, которым из всего происходившего было ясно только то, что их на полдня избавили от уроков, стайкой бежали впереди, поминутно оглядываясь и стараясь рассмотреть лицо Эстер, ребенка у нее на руках и позорный знак на груди.

В те дни расстояние от тюрьмы до Рыночной площади было не так уж велико. Тем не менее, осужденной это путешествие показалось довольно длинным, ибо за ее надменной осанкой, скорее всего, пылала такая мука, словно эти люди, толпой шедшие за ней, безжалостно топтали ее сердце, брошенное им под ноги.

К счастью, в нашей природе заложено чудесное и в то же время спасительное свойство – не сознавать всей глубины переживаемых нами мучений. Острая боль приходит к страдальцу лишь впоследствии. Поэтому Эстер Прин с почти безмятежным видом прошла через эту часть испытания и достигла эшафота на западной стороне площади. Он стоял вплотную к стене первой бостонской церкви и выглядел так, словно прирос к ней.

Для нас, то есть для двух-трех последних поколений, этот эшафот, представляющий собою часть бывшей когда-то в ходу карательной машины, существует лишь как историческая реликвия; однако в старину он был таким же действенным средством воспитания незаконопослушных граждан, как гильотина в руках французских революционеров. То был помост, над которым возвышалась рама «исправительного орудия», с помощью которого можно было зажать голову человека как тисками и затем удерживать ее на виду у зевак. В этом сооружении из дерева и железа как бы воплотилась наивысшая степень бесчестья для осужденного. Каков бы ни был проступок, не существует кары, более противной человеческой природе и более жестокой, чем лишение преступника возможности спрятать лицо от стыда; а как раз в этом и заключалась суть наказания.

Однако в случае с Эстер Прин, как и во многих других случаях, приговор требовал, чтобы она простояла определенное время на помосте, но без ошейника и без тисков на голове – словом, без всего того, что было особенно омерзительно в этой дьявольской машине. Уже зная свою роль, Эстер поднялась по деревянным ступеням и предстала перед окружающими, возвышаясь над площадью на несколько футов.

Окажись здесь, в толпе пуритан, какой-нибудь католик, эта прекрасная женщина с младенцем на руках, чье лицо и наряд были так живописны, заставила бы его, вероятно, вспомнить Мадонну, в изображении которой соперничало друг с другом столько именитых живописцев. Ту непорочную мать, чей божественный образ близок каждому, и чьему сыну суждено было стать спасителем мира. Но здесь величайший грех так запятнал священную радость человеческой жизни, что мир стал только суровее к красоте этой женщины, еще безжалостнее к рожденному ею ребенку.

Это зрелище осужденных греха и позора внушало невольный страх, да и не могло не внушать его в те времена. Никому не пришло бы в голову смеяться там, где следовало трепетать. Свидетели бесчестья Эстер Прин были людьми прямодушными и бесхитростными. Будь она приговорена к смерти, они с тем же молчаливым одобрением взирали бы на ее казнь, не ропща на жестокость приговора; если бы кому-нибудь и пришло в голову шутить, такая попытка была бы сразу пресечена присутствием столь значительных персон, как губернатор, его советники, судья, начальник гарнизона и местные священники. Все они сидели или стояли на балконе молитвенного дома, глядя вниз на помост. Когда такие особы, не опасаясь уронить свое достоинство или авторитет, принимают участие в подобных церемониях, можно не сомневаться, что исполнение судебного приговора будет принято со всей серьезностью и произведет необходимое впечатление.

И в самом деле – толпа вела себя угрюмо и сосредоточенно. Для женщины, которая обречена выдерживать сотни безжалостных взглядов, устремленных на нее и, в особенности, на ее грудь, преступница держалась стойко. Однако долго выносить это было почти невозможно. Она приготовилась защищаться от язвительных реплик, уколов, публичных оскорблений и в ответ на любую обиду могла бы дать волю своей порывистой и страстной натуре, но это молчаливое общественное осуждение было гораздо страшнее. В эти минуты Эстер Прин предпочла бы видеть на хмурых лицах горожан насмешливые гримасы. Если бы эти люди – мужчины, женщины, дети – встретили ее взрывами хохота, она могла бы ответить им горькой и презрительной усмешкой. Но под свинцовым гнетом обрушившейся на нее молчаливой кары она временами чувствовала, что либо сойдет с ума, либо закричит во всю силу легких и бросится с эшафота на камни площади.

Были и такие минуты, когда сцена, в которой она играла главную роль, постепенно расплывалась перед ее глазами, обращаясь в рой призрачных видений. Болезненно возбужденный ум и память рисовали перед нею иные картины, не имевшие ничего общего с этой улицей, с этим бревенчатым городком, граничившим с дремучими лесами Запада, и не эти, смотревшие на нее из-под полей островерхих шляп, а совсем иные лица возникали перед ее взором. Далекие, иногда совсем незначительные воспоминания, какие-то штрихи детства и школьных дней, игры, детские ссоры и мелочи домашней жизни в годы девичества роились вокруг нее, переплетаясь с главными воспоминаниями более поздних лет. Каждая картина возникала с такой же яркостью, как и предыдущая, словно все они были одинаково важны или, наоборот, в равной степени несущественны. Возможно, в этих видениях ее душа бессознательно искала защиты и спасения от жестокой действительности.

Так помост эшафота стал для Эстер Прин наблюдательным пунктом, откуда она вновь увидела родную деревню в Старой Англии и отчий дом, – убогое, полуразвалившееся строение из серого камня, на фронтоне которого все еще виднелся почти стершийся щит с гербом – знак, что владелец усадьбы принадлежит к старинному дворянскому роду. Ей привиделась облысевшая голова отца и его почтенная белая борода, лежащая на старомодных елизаветинских брыжах, затем – лицо матери, ее исполненный тревожной любви взгляд, который навек сохранился в памяти Эстер и много раз кротко предостерегал ее – даже после того как мать умерла, – от ошибок на жизненном пути. Она увидела и свое собственное лицо таким, каким оно представало перед ней, когда она рассматривала его в мутном зеркале, словно озаренном изнутри светом ее девичьей красоты.

И еще одно лицо увидела Эстер. То было лицо немолодого мужчины, бледное, изможденное лицо ученого с глазами, покрасневшими от слабого мерцания свечи, при которой он изучал бесчисленные фолианты. Однако эти глаза, казалось бы, тусклые, обладали редкой проницательностью, когда их владельцу приходилось читать в человеческой душе. Острая наблюдательность Эстер Прин позволила ей восстановить и некоторую неправильность в телосложении этого мыслителя и аскета – его левое плечо было чуть выше правого.

Затем картинная галерея памяти развернула перед ней путаницу узких улиц, высокие серые дома, огромные соборы и общественные здания столь же древнего, сколь удивительного в своей архитектуре города на континенте, где ее, уже связанную с ученым аскетом, ожидала новая жизнь – новая, но питаемая источенной временем стариной, словно пятно мха на развалинах каменной стены…

И вдруг, вместо череды сменяющихся картин, – снова рыночная площадь пуританского поселка, запруженная горожанами, угрюмо наблюдающими, как она – да, именно она, Эстер Прин! – стоит с младенцем на руках у позорного столба, а на ее груди, окруженная причудливым золотым узором, алеет буква «А».

Не сон ли это? Она так крепко прижала к себе малыша, что он вскрикнул; потом опустила глаза на алую букву и даже потрогала ее пальцем, чтобы убедиться в реальности и своего ребенка, и своего позора.

Да, вот она, действительность; все остальное бесследно прошло!

4

Хиббинс, Энн – жительница Бостона, осужденная на смертную казнь по обвинению в колдовстве. Была казнена 19 июня 1656 года.

5

Имеется в виду королева Англии Елизавета I (1533–1603).

6

Первая буква слова «аdulteress» – прелюбодейка.