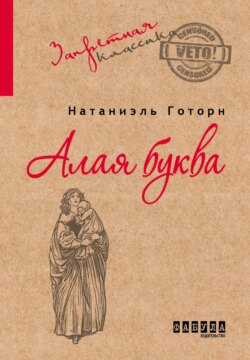

Читать книгу Алая буква - Натаниель Готорн - Страница 9

Глава 6. Перл

ОглавлениеДo сих пор мы почти не упоминали о девочке, об этом маленьком существе, чья невинная жизнь – прелестный цветок – возникла по неисповедимой воле провидения из слепого порыва страсти. С каким удивлением следила Эстер за тем, как росла ее дочь, за ее красотой, которая с каждым днем все ярче бросалась в глаза, за разумом, озарявшим, словно солнечный луч, тонкое детское личико! Ее Перл! Эстер дала это имя девочке не потому, что оно подходило к внешнему облику малютки: в нем не было ничего от спокойного матового блеска, который мог бы оправдать сравнение с жемчужиной, а потому, что само слово «Перл» означало нечто бесконечно дорогое, купленное ценой всего достояния, единственное сокровище! Поразительно: люди заклеймили прегрешения этой женщины алой буквой, оказывавшей такое могучее и пагубное воздействие, что простую симпатию Эстер вызывала только у таких же грешных душ, как она сама. Но Бог дал ей прелестного ребенка, и этому ребенку предстояло навеки соединить мать со всеми остальными людьми и их потомками и когда-нибудь занять место среди праведных на небесах!

Однако такие мысли внушали Эстер Прин скорее страх, чем надежду. Она знала, что совершила нечто дурное, и с трудом верила, что плод этого поступка окажется хорош. День за днем она боязливо всматривалась в подраставшую дочь, боясь обнаружить какую-нибудь страшную, чудовищную особенность, порожденную грехом, которому Перл была обязана жизнью.

Но никаких физических изъянов Эстер в ней не находила. Девочка была хорошо сложена, здорова и с естественной ловкостью владела своим еще не развитым телом. В ней таилось прирожденное изящество, не всегда сопровождающее безупречную красоту, и как бы просто она ни была одета, стороннему глазу всегда казалось, что именно это платье ей особенно к лицу. К тому же и одета она была вовсе не как замарашка. Ее мать, преследуя какую-то смутную цель, которая в дальнейшем станет понятнее, покупала самые дорогие ткани и давала полную волю своей фантазии, обдумывая и украшая наряды Перл, предназначенные для выходов в город. И так ослепительна была красота девочки, так прекрасна ее фигурка в пышных платьях, от вида которых померкла бы менее яркая внешность, что порой казалось, будто вокруг нее на темный пол их домика ложится светлый круг. Но и в простом коричневом платьице, испачканном и разорванном в пылу игры, Перл была не менее хороша собой. Ее очарование было поразительно разнообразно: один-единственный ребенок воплощал в себе множество детских типов и характеров, начиная от прелестной, похожей на дикий полевой цветок крестьяночки, и кончая подобием малолетней принцессы крови. И во всех обличьях она сохраняла присущие ей пылкость и богатство красок. Если бы хоть раз девочка предстала перед глазами матери хрупкой или бледной, она больше не была бы собой, не была бы Перл! Эта изменчивость была лишь признаком и довольно точным выражением богатства ее натуры. В характере Перл это богатство сочеталось с глубиной, и лишь в одном отношении опасения Эстер не были напрасны: ее дочь не умела приспосабливаться, приноравливаться к миру, в котором жила. Девочка не желала подчиняться никаким правилам. Ее рождение нарушило закон, и в результате на свет появилось создание, наделенное качествами, быть может, выдающимися и прекрасными, но находившимися в полном беспорядке или же в каком-то совершенно особом порядке, в котором почти невозможно было отличить многообразие от хаоса.

Для того чтобы хоть немного понять собственного ребенка, Эстер приходилось вспоминать, какова была она сама в тот знаменательный период, когда Перл только готовилась появиться на свет. Ведь прежде чем проникнуть в душу еще не рожденного младенца, животворящие лучи духовной жизни должны были пройти сквозь грозовую мглу страстного увлечения матери. И как бы ни были они вначале чисты и ясны, среда, встретившаяся на их пути, окрасила их в золотисто-алые тона, придала им жгучий блеск, резкие тени и нестерпимую яркость. Но больше всего отразилась на Перл буря, сотрясавшая в ту пору душу Эстер. Мать узнавала в дочери свои необузданные, безумные чувства, стремление бросить вызов всему миру, неустойчивость настроений и даже слезы отчаянья, омрачавшего, подобно туче, ее сердце. Пока все это было озарено утренним светом детской жизнерадостности, но позднее, к полудню земного пути, сулило шквалы и грозы.

Семейная дисциплина в те времена была куда строже, чем теперь. Хмурый взгляд, сердитый окрик, розга, подкрепленная авторитетом Священного Писания, применялись не только для наказания за проступки, но и в качестве средства, полезного для развития и совершенствования добродетелей. Однако Эстер Прин, нежная мать единственного ребенка, не могла оказаться чрезмерно суровой. Помня о своих заблуждениях и несчастьях, она сознавала необходимость мягкого, но неукоснительного надзора за душой девочки, вверенной судьбой ее попечению. Впрочем, эта задача оказалась ей не по плечу. Испробовав улыбки и суровые взгляды, убедившись, что ни то, ни другое не дает результата, Эстер вынуждена была отступить, предоставив Перл самой себе. Конечно, физическое принуждение обуздывало девочку, но только на то время, пока само оно длилось. Что касается нотаций и прочих воспитательных мер, обращенных к уму или сердцу ребенка, то маленькая Перл поддавалась или не поддавалась им в зависимости от владевшего ею в этот миг каприза. Еще когда Перл была совсем крохотной, Эстер научилась распознавать в ее глазах одно особенное выражение, которое предупреждало: сейчас просить, убеждать или настаивать совершенно бесполезно. Перехватывая этот взгляд, умный и в то же время непостижимо своенравный, а порой и недобрый, Эстер невольно спрашивала себя: а вправду ли Перл человеческое дитя? Она скорее походила на воздушного эльфа, который поиграет в свое удовольствие в неведомые игры на полу комнаты, а потом лукаво улыбнется, вспорхнет и улетит. И стоило такому выражению появиться в блестящих, совершенно черных глазах девочки, как вся она становилась странно отчужденной и недосягаемой, словно парила где-то в вышине и могла вот-вот исчезнуть, подобно блуждающему огоньку.

В такие минуты Эстер невольно бросалась к дочери, ловила на бегу пытавшуюся ускользнуть шалунью и, осыпая поцелуями, крепко прижимала к груди – не столько от переполнявшей ее любви, сколько из желания удостовериться, что Перл не плод фантазии, а ребенок из плоти и крови. Но смех пойманной девчушки, веселый и гармоничный, все же звучал так странно, что сомнения матери от этого только усиливались.

Порой, впадая в отчаяние от наваждения, которое все чаще становилось между ней и ее единственным сокровищем, купленным такой дорогой ценой и заменившим ей весь мир, Эстер разражалась слезами. В ответ Перл иной раз хмурила брови, сжимала кулачки, и на ее насупившемся личике появлялось неодобрительное выражение. А иногда при виде материнских слез она начинала смеяться еще громче, чем прежде, словно ей было неведомо человеческое горе. Или – но это случалось много реже – ее вдруг начинали сотрясать горькие рыдания, и она, всхлипывая и запинаясь, принималась изливать свою любовь к матери, словно пытаясь доказать, что раз ее сердцу так больно, значит оно у нее есть.

Но доверять этой порывистой нежности Эстер никак не могла, потому что улетучивалась она так же быстро, как и появлялась. Размышляя над характером дочери, Эстер чувствовала себя как человек, случайно вызвавший духа, но позабывший магические слова, с помощью которых можно управлять странным и непонятным существом. Тревога покидала Эстер только тогда, когда девочка мирно спала в своей кроватке. Тогда, успокоившись, мать переживала часы грустного и блаженного счастья, пока Перл снова не просыпалась, и нередко все с тем же недобрым взглядом, мерцающим из-под полуприкрытых век.

Как быстро прошло время, и Перл достигла того возраста, когда дети начинают нуждаться не только в материнских улыбках и ласковых словах, но и в общении с другими детьми! И как счастлива была бы Эстер, если бы звонкий щебет дочери смешивался с криками других детей, если бы в слитном гомоне играющих ребятишек можно было бы распознать дорогой ее сердцу голосок!

Но об этом не приходилось и думать. В детском мирке Перл была такой же отщепенкой, как и ее мать во взрослом мире. Порождение и воплощение греха, она не имела права находиться в обществе христианских детей. Каким-то необыкновенным чутьем девочка, казалось, осознала свое одиночество и свою судьбу, словом – всю обособленность своего положения среди сверстников.

Со дня выхода из тюрьмы Эстер ни разу не показывалась в городе без дочери. Когда Перл была совсем крошкой, мать носила ее на руках, а когда подросла и превратилась в маленькую подружку матери, она бежала рядом с ней по улицам, ухватившись за ее палец и делая три-четыре шага, пока та успевала сделать один. На порогах домов и на поросших травой обочинах улиц она видела детей, которые развлекались какими-то мрачными играми, порожденными пуританским воспитанием: ходили в воображаемую церковь, наказывали плетьми квакеров, сражались с индейцами и снимали с них скальпы, а порой жутко гримасничали, изображая ведьм и пугая друг друга. Перл внимательно смотрела, все запоминала, но никогда не пыталась знакомиться со сверстниками. Когда с ней заговаривали, она не отвечала. Если иной раз дети окружали ее, она впадала в неописуемую, совсем не детскую ярость, хватала первый попавшийся камень и швыряла в обидчиков с такими пронзительными и нечленораздельными воплями, что Эстер пробирала дрожь: они походили на ведьмовские заклятия на каком-то неведомом языке!

В свою очередь, маленькие пуритане, принадлежавшие к самому нетерпимому на свете вероисповеданию, смутно чувствовали в матери и ребенке что-то глубоко чуждое, не схожее с другими. Поэтому сердца их были полны презрения, а губы нередко произносили грубую брань. Перл чувствовала их отношение и отвечала на него такой острой ненавистью, какая только способна родиться в детской груди. Эстер одобрительно относилась к этим бурным вспышкам гнева и даже находила в них нечто положительное – ведь они свидетельствовали скорее о пылкости натуры, чем о прихотливом своенравии дочери, так часто ее огорчавшем. И все-таки она приходила в ужас, узнавая и в этом некое отражение собственного греховного начала. Перл сполна унаследовала страстную враждебность, переполнявшую сердце Эстер. Одна и та же черта отделяла и мать, и дочь от здешнего общества, и в характере ребенка глубоко запечатлелась неуравновешенность чувств самой Эстер Прин, тех чувств, которые в прошлом сбили ее с пути и лишь теперь начали утихать под смягчающим влиянием материнства.

Внутри и в окрестностях их домика Перл не нуждалась в детском обществе. Жизненная сила, излучаемая ее неутомимым творческим духом, передавалась тысяче вещей, как пламя факела охватывает все, к чему только ни прикоснется. Самые неподходящие предметы – палка, свернутые в узел тряпки, сорванный цветок – превращались в игрушки Перл и, оставаясь внешне неизменными, словно по волшебству становились участниками спектаклей, которые разворачивались на подмостках внутреннего мира девочки. Ее детским голосом беседовали между собой множество воображаемых существ, молодых и старых. Древние узловатые сосны, печально вздыхавшие и охавшие под порывами ветра, превращались во взрослых пуритан, а сорные травы – в их детей, которых Перл неизменно старалась вырвать с корнем.

Поразительно, какие многообразные формы рождались в ее воображении, не знавшем никакой последовательности. Девочка прыгала и плясала, обуреваемая жаждой деятельности, потом падала, словно обессилев под напором лихорадочно быстрого потока жизни, снова вскакивала и с такой же бурной энергией принималась воплощаться в новые образы. Более всего это походило на феерическую игру северного сияния. Подобную живость развивающегося ума и богатую работу воображения можно видеть у многих одаренных детей, но разница заключалась в том, что, не имея товарищей для игр, Перл вынуждена была общаться с созданными ею призраками. При этом ко всем порождениям своего сердца и ума она почему-то относилась с глубокой враждебностью. У нее не было ни одного воображаемого друга, она как будто постоянно сеяла зубы дракона, дававшие обильные всходы в виде вооруженных врагов, с которыми девочка вступала в яростные схватки. Не только матери, но даже постороннему наблюдателю становилось грустно при виде того, как рано столь юное существо осознало враждебность окружающего мира и как оно без устали упражняет все жизненные силы, которые понадобятся, чтобы одержать победу в предстоящей борьбе.

Глядя на Перл, Эстер Прин часто роняла рукоделие и начинала плакать от отчаяния. И как ни старалась она его скрыть, отчаяние невольно вырывалось из ее груди словами, звучащими как стон: «Отец небесный, если ты по-прежнему мне Отец, ответь, что за существо я произвела на свет?» А Перл, услышав восклицание матери или почувствовав каким-то иным, неуловимым путем этот взрыв боли, поднимала к Эстер оживленное прелестное личико, улыбалась своей улыбкой эльфа и возобновляла игру.

Нельзя умолчать и еще об одной особенности в поведении девочки. Что впервые в жизни привлекло к себе внимание Перл? Материнская улыбка, на которую она ответила, подобно другим новорожденным, смутным движением младенческих губ, вызывающим у матери полное нежности недоумение: действительно ли то была улыбка? Нет и нет! Первым ее осознанным впечатлением была – увы! – алая буква на груди у Эстер. Однажды, когда мать склонилась над колыбелью, детский взгляд привлекло мерцание золотой вышивки вокруг буквы. Протянув ручонку, девочка попыталась схватить ее, улыбаясь не младенчески смутной, а самой настоящей улыбкой, придавшей ее лицу совсем не детское выражение. Задыхаясь, Эстер смяла в горсти роковое украшение, непроизвольно стараясь сорвать его: так мучительно было это почти осмысленное прикосновение детской ручки. А маленькая Перл посмотрела в глаза матери и снова улыбнулась, словно этот жест позабавил ее.

С той минуты Эстер радовалась материнству только тогда, когда ее дитя засыпало. Правда, случалось, что в течение нескольких недель глаза Перл ни разу не возвращались к алой букве, но потом неожиданно, словно гром с ясного неба, все повторялось опять – с той же странной улыбкой и необыкновенным выражением во взгляде.

Однажды этот нечеловечески озорной взгляд появился в глазах Перл, когда Эстер, по обыкновению всех матерей, смотрела на свое отражение в них. Одиноких и страдающих женщин часто мучают необъяснимые фантазии, и Эстер почудилось, что она видит в маленьких черных зеркальцах детских глаз не свой уменьшенный портрет, а чье-то чужое лицо. Черты этого адски злобного, полного насмешки лица были ей хорошо знакомы. Словно нечистый дух, вселившийся в девочку, издевательски выглядывал из ее глаз. Это наваждение потом не раз мучило Эстер, хотя со временем стало не таким острым.

Однажды летом, когда Перл уже научилась бегать, она забавлялась тем, что, собрав целую охапку полевых цветов, бросала их один за другим на грудь матери, приплясывая, как настоящий эльф, если ей удавалось попасть в алую букву. Сперва Эстер попыталась прикрыть грудь сложенными руками. Потом – то ли из гордости, то ли из смирения, то ли сочтя, что эта невыразимая боль будет лучшим искуплением греха, она подавила этот порыв и продолжала сидеть прямо, бледная как смерть, горестно глядя в исступленно блестящие глаза маленькой Перл. Цветы летели градом, почти всегда попадая в букву и нанося сердцу матери раны, которым не было исцеления в этом мире и неизвестно, будет ли в ином. Наконец, исчерпав все, что ей удалось собрать, девочка остановилась, глядя на Эстер, и в бездонных пропастях ее черных глаз появилось, – а если и не появилось, то, во всяком случае, это почудилось Эстер, – маленькое смеющееся изображение нечистого духа.