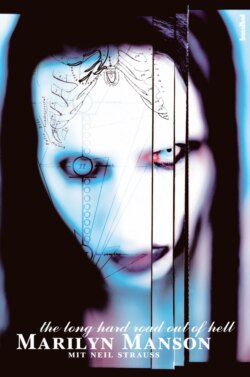

Читать книгу The Long Hard Road Out Of Hell - Neil Strauss, Neil Strauss - Страница 5

ОглавлениеUpdate: Das Zeitalter der Groteske

von Maik Koltermann

Es war nur ein kurzer Gastauftritt in einer Dokumentation. Aber er änderte die Art, wie Marilyn Manson wahrgenommen wird, mehr als es eine millionenschwere Marketing-Kampagne hätte tun können. Das kurze Interview in Bowling For Columbine, Michael Moores preisgekröntem und immens erfolgreichem Film über den Amoklauf an der Schule in Littleton, Colorado, zeigte Manson als besonnenen Mann, der die Situation nüchtern analysiert: »Ich bin jemand, der tut und sagt, was er will – das macht den Menschen Angst«, kommentiert er die Vorwürfe, seine Musik habe die Täter inspiriert. Und er erwidert auf die Frage, was er den Jungs, die das Massaker angerichtet haben, sagen würde: »Ich würde ihnen gar nichts sagen. Ich würde ihnen zuhören. Denn das hat augenscheinlich nie jemand getan.«

Das war im Jahr 2002 und muss für viele Amerikaner eine Art Erweckungserlebnis gewesen sein. Der böse Mann kann sprechen. Und was er sagt, hat sogar Sinn.

Sechs Jahre sind seit Erscheinen der deutschen Erstauflage der Manson-Biographie The Long Hard Road Out Of Hell vergangen. Sechs Jahre, in denen sich das öffentliche Bild von Manson verändert hat. Die Welt hat sich gewöhnt an die Eskapaden des »Schock-Rockers«, und es wirkt manchmal so, als sei er selbst des ewig gleichen Kreislaufs aus Provokation und Reaktion müde geworden. Manson ist gern gesehener Gast auf den Hollywood-Parties der Schönen und Reichen; dank seiner Liaison mit Cabaret-Tänzerin und Fetisch-Model Dita von Teese nehmen sich inzwischen Frauenzeitschriften ganz unaufgeregt der Frage an, welche Art Wäsche der Siebenunddreißigährige im Bett bevorzugt.

Was nicht heißt, dass es nicht immer wieder mal skandalträchtigen Wirbel um ihn gegeben hätte. So hat er angeblich im Sommer 2001 während einer US-Tournee einen Security-Mann sexuell belästigt – es kommt zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Und als die damalige Freundin von Keanu Reeves nach einer wilden Party in seiner Villa mit dem Auto tödlich verunglückt und in ihrem Blut Kokain gefunden wird, will man den Gastgeber dafür verantwortlich machen.

Und ja, Manson macht weiter Musik. Auch wenn schon damals sein Interesse für Bildende Kunst und die Arbeit vor und hinter der Kamera immer häufiger in den Vordergrund traten. Im September 2002 stellt Manson in Los Angeles erstmals Bilder aus und leitet damit sein »Goldenes Zeitalter der Groteske« ein. Manson malt hauptsächlich Aquarelle. Das bekannteste Werk ist zugleich ein weiterer Schritt zur Aufarbeitung des Littleton-Traumas, das – wie Manson später sagt – fast dazu geführt hätte, dass er endgültig die Finger von der Musik lässt. Es zeigt eine Hand, deren Ring- und Mittelfinger ein »V« bilden; auf den Fingerkuppen sind die Gesichter der beiden Attentäter zu sehen.

Manson hat ein neues Steckenpferd. Er entdeckt die Kultur der Dreißigerjahre für sich, allem voran die ebenso verspielten wie revolutionären Stilarten, die in Europa das Aufkommen des Nazionalsozialismus konterkarierten. Berlin erlebte damals die Blütezeit von Expressionismus, Kabarett und Dada-Bewegung. Das Absurde als Gegensatz zum Etablierten, Chaos als Kontrast zum Reglementierungswahn – kein Wunder, dass Manson daran Gefallen findet.

Für die Promotionveranstaltung zu seinem Album The Golden Age Of Grotesque lädt Manson im Mai 2003 in die Berliner Volksbühne. Von den aufgestellten riesigen Fotowänden herunter strahlt er sinistre Boshaftigkeit aus – das effektreich inszenierte Artwork und visuelle Drumherum der Platte stammen vom österreichischen Künstler Gottfried Helnwein, mit dem ihn inzwischen eine enge Freundschaft verbindet. Mit Helnwein zieht er durch die Ausstellung im Foyer des Theaters, im Schlepptau eine Gruppe von pubertären Statisten, die er in Uniformen mit Hitlejugend-Anmutung gesteckt hat. Auf dem Kopf tragen sie Micky-Maus-Ohren. »Entartete Kunst« soll das neue Werk inspiriert haben, das Flair des Hollywoods und Berlins der Dreißigerjahre, die kreative Auflehnung gegen die stärker werdenden repressiven Kräfte.

Marilyn Mansons fünftes Album ist vor allem von einem Musiker geprägt: Tim Skold, ehemals tätig bei den Elektro-Industrial-Rockern KMFDM, tunkt die vierzehn Songs in blubbernde Synthie-Bässe. »Everything has been said before (...) Babble babble bitch bitch / Rebel rebel party party / Sex sex sex and don’t forget the violence« – der erste Song heißt »This Is The New Shit«, die Regeln sind bekannt. Kompakt donnert das neue Material, Manson faucht: »This isn’t music and we’re not a band, we’re five middle-fingers on a motherfucking hand!« – »dies ist keine Musik, und wir sind keine Band; wir sind fünf Stinkefinger an einer Scheißhand!« Bundestagsvizepräsidentin Dr. Antje Vollmer, die unter den Zuschauern ist, kann da nur staunen. »Nach allem, was ich in Sachen Religion und Politik auf den letzten drei Alben getan habe, verfolge ich auf dieser Platte einen neuen Ansatz. Es geht um das einfachste und wichtigste Thema überhaupt: um Beziehungen. Um Beziehungen zwischen Menschen und um Beziehungen zwischen Ideen«, gibt Manson zu Protokoll. Das Album steigt in fünf Ländern, darunter Deutschland und die USA, auf Platz eins in die Charts ein.

Manson geht auf Tournee; es erscheinen DVDs und mit Lest We Forget 2004 auch ein Best-of-Album, das auch eine Coverversion von »Personal Jesus« von Depeche Mode enthält. Vor allem aber streut er Gerüchte über Film- und Buchprojekte. Zu zahllos, um sie alle aufzulisten. Mit Party Monster allerdings schafft er es in den USA auf die große Leinwand. Der Film über Aufstieg und Fall des Club-Promoters Michael Alig zeigt Macaulay Culkin in der Hauptrolle und zeichnet eine Geschichte nach, die Manson einfach gefallen muss. Der Film spielt in den späten Achtzigern. Alig, geboren in der amerikanischen Provinz, zieht nach New York und wird zu einer Underground-Legende. Für seinen exzessiven Drogenkonsum und sein extrovertiertes Verhalten berühmt und berüchtigt, verliert sich Alig mehr und mehr in einer Welt aus Größenwahn und Drogenkosum; schließlich ermordet er seinen Dealer und gibt mit der Tat in einer Fernsehshow an. Manson spielt eine Transsexuelle namens Christina.

Als Begleitung für seine Auftritte auf den roten Teppichen löst Dita von Teese die Schauspielerin Rose McGowan ab. Mit der Nackttänzerin mit der schneeweißen Haut, die mit bürgerlichem Namen Heather Sweet heißt, ist er seit 2001 liiert. Sie heiraten im Dezember 2005 in einem irischen Schloss, das Gottfried Helnwein gehört. Unter den sechzig Gästen sind Lisa Marie Presley und Christian Dior; Underground-Filmemacher Alejandro Jodorowsky, mit dem Manson schon diverse Projekte erarbeitet hat, fungiert als Zeremonienmeister. Der deutsche Sänger Max Raabe, der wie kaum ein anderer die Kunst des rollenden Rs beherrscht und mit seinem Palast-Orchester die Schlager der Zwanziger- und Dreißigerjahre wieder aufleben lässt, sorgt für die Musik. Man wolle drei Tage opulent und altmodisch feiern, lässt Raabe einen Reporter des Musiksenders VH1 wissen. Dazu gehöre auch eine gemeinsame Jagd. In der Zeit vor und nach der Hochzeit erfreut das Paar das Publikum in der internationalen Presse mit Details aus seinem Privatleben. Man lebe in einem Palast, der mit Schrumpfköpfen und Skeletten dekoriert sei, heißt es. Manson flaniere im Alltag ungeschminkt und in einem antiken Seidenmantel über die Flure. Dita hingegen bevorzuge schwarze französische Spitzenhöschen und Lackstilettos, an ihrer Seite seien stets die beiden Dackel Greta und Eva. Dackel möchte man sein.

So reihen sich die ironischen und ernst gemeinten Anekdötchen aneinander. Manson parliert darüber, dass er sich vorstellen könnte, eine Kosmetik- und Parfümlinie auf den Markt zu bringen. Aber er arbeitet auch. Für den Soundtrack der 3D-Version des Tim-Burton-Klassikers The Nightmare Before Christmas spielt er eine neue Version von »This Is Halloween« ein. In dem Vampir-Film Rise mit Lucy Liu spielt er einen bärtigen Barkeeper. Sein Lieblingsprojekt aber, das Werk, über das er am liebsten redet und für das er kräftig die Werbetrommel rührt, ist ganz ernst gemeint: Phantasmagoria, ein »psychologischer Horrorfilm«. Es geht um die Verfilmung des Lebens von Lewis Carroll; Manson will das Leben des Schöpfers von Alice im Wunderland als Regisseur und Hauptdarsteller auf die Leinwand bringen. »Die Figur von Lewis Carroll ist einfach interessanter als die von Alice. Er benutzte seinen Künstlernamen und manchmal auch seinen ursprünglichen Namen Charles Dodgson«, sagt Manson. »Er war wie zwei verschiedene Personen, wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde.«

Lewis Carroll lebte Ende des 19. Jahrhunderts und war ein Hochbegabter, ein Mathematiker, Poet und Fotograf, der sich nach der absoluten, unschuldigen Schönheit sehnte. Manch einer unterstellte ihm wegen der Nähe, die er zu Kindern suchte, Pädophilie; auch Drogensucht wird kolportiert. Genug Brüche, um Manson hellhörig werden zu lassen: »Es wird ein Horrorfilm, wobei ich mich fast schon schäme, das zu sagen. Dieses Genre ist ja zu einem einzigen Klischee geworden. Das Ganze wird also etwas sehr Schockierendes und trotzdem Romantisches haben«, erzählt er im TV-Kanal MTV. »Die Story dreht sich um Sex und Besessenheit, denn offenbar hatte Lewis Carroll bis zu seinem Tod weder eine Ehefrau noch eine Familie. Es ist also eine sehr einsame Geschichte.« Manson schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Anthony Silva, und er will auch die Musik für den Film beisteuern. Das Model Lily Cole soll Alice spielen, Angelina Jolie spielt die Red Queen.

Manson will künftig Kino, Musik und Internet kombinieren. »Celebritarian Movement« nennt er das; es soll ihn unabhängig machen vom Diktat der Plattenindustrie. Und er hat auch schon ein Symbol dafür: Seine Webpage schmückt das Lothringer Kreuz. Es stammt aus dem Mittelalter und wurde im Zweiten Weltkrieg von der französischen Exilregierung als Gegensymbol zum Hakenkreuz benutzt. Im Frühjahr 2007 will Manson unter diesem Logo ein neues Album auf den Markt bringen.

Manson weiß also nach wie vor, wie die Kunst der Selbstinszenierung funktioniert. Aber er hat sich auch einen gesunden Sinn für Humor bewahrt. Über die Kurzfilme, die er als Vorbereitung auf sein Phantasmagoria-Projekt erstellte, sagt er: »Ich habe ein neues Genre erfunden: ›Horripilation‹ – das sind Kurzfilme, die so bizarr und erschreckend sind, dass sich deine Beine von selbst enthaaren.«

November 2006