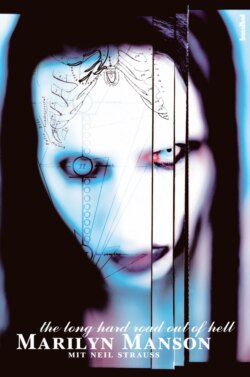

Читать книгу The Long Hard Road Out Of Hell - Neil Strauss, Neil Strauss - Страница 6

ОглавлениеVorwort: Holy Wood – Ich bin der Dorn im Auge Amerikas

Ein Update von Maik Koltermann

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich der Person Marilyn Manson zu nähern. Für manche ist der Kopf der gleichnamigen US-amerikanischen Band ein Mann, der dank eines genialen Marketingkonzeptes zur weltweit bekannten und millionenschweren Popkultur-Ikone wurde. Andere halten ihn für einen hoch begabten Künstler, der es verstanden hat, seine extravaganten musikalischen und visuellen Ideen zu einem beeindruckenden und erfolgreichen Gesamtkunstwerk zusammenzuführen. Nicht wenige meinen, er sei einer der seltenen zeitgenössischen Künstler, die ihr Schaffen und ihre Popularität dafür nutzen, um den Finger auf gesellschaftliche Missstände und die Doppelbödigkeit der westlichen Moralvorstellungen zu legen. Für die meisten Menschen aber dürfte Marilyn Manson schlichtweg ein undurchsichtiger Verrückter sein, ein Freak, eine Bedrohung für das Seelenheil ihrer Kinder, die Manifestation des Bösen. Doch egal welcher Einschätzung man persönlich folgen mag, eines ist sicher: Für einen Mann aus Canton, Ohio, der im mittleren Westen der USA aufgewachsen ist, tief im Zentrum der amerikanischen Mittelmäßigkeit, hat Marilyn Manson ein Höchstmaß an Publicity erreicht. Und je tiefer man als Leser in diese Autobiografie eindringt, desto widersprüchlicher wird das Bild. Man wird sich hüten, über diesen Künstler vorschnell zu urteilen, so wie es in seiner Heimat unzählige Elternverbände, konservative Politiker und religiöse Organisationen getan haben.

Seit der Erstveröffentlichung von »The Long Hard Road Out Of Hell« in den USA sind zwei Jahre vergangen. Das Buch entwickelte sich dort schnell zum Verkaufsschlager. Das dürfte zu einem nicht unwesentlichen Teil auf die oft drastischen und bildhaften Schilderungen seiner Kindheitstraumata und seiner Exzesse als Rockstar zurückzuführen sein. Aber das Buch ist weit mehr als eine Skandalchronik. Durch die Beschreibung von Mansons Teenagerzeit und die damit verbundenen kleinen und großen Erniedrigungen, durch die Darstellung der Familienmitglieder und des jungen Brian selbst, erscheint das durch die Medienberichterstattung gefilterte eindimensionale Bild Mansons auf einmal deutlich plastischer. Die Evolution des Protagonisten vom »normalen« Schuljungen zum selbst geschaffenen Produkt einer hochgradig stilisierten (Anti-)Ästhetik wird auf diese Weise sehr gut nachvollziehbar.

»The Long Hard Road Out Of Hell« deckt den Zeitraum bis zur Veröffentlichung des Albums »Antichrist Superstar« ab. Mit dieser Platte sollte Manson den bis dahin höchsten Punkt seiner Karriere, den größten kommerziellen Erfolg und die meiste Publicity erreichen. Trotz der über weite Strecken sperrigen und schroffen Inszenierung der Musik – unüberhörbar ein Resultat von Mentor und Produzent Trent Reznor – verkaufte sich das Album millionenfach. Marilyn Manson war plötzlich Teil der amerikanischen Mainstream-Kultur geworden. Wer jedoch geglaubt hat, er würde nach seinem kommerziellen Durchbruch mit »Antichrist Superstar« das Extreme in der Wahl seiner inhaltlichen, musikalischen und optischen Mittel noch steigern, sah sich 1998 mit der Veröffentlichung von »Mechanical Animals« zunächst eines Besseren belehrt. Manson verlor schnell das Interesse daran, sich weiterhin der Aufarbeitung seiner Kindheitsprobleme, Albträume und Ängste zu widmen. Es mag nicht zuletzt die Verständnislosigkeit und die Missinterpretation vonseiten der Medien und der amerikanischen Öffentlichkeit seiner Vision gegenüber gewesen sein, die ihn dazu bewogen haben, eine Kehrtwendung zu vollziehen. Manson hatte immer etwas zu sagen. Auch abseits der offenherzig gestandenen Drogen- und Sexexzesse, deren publicityträchtiger Wirkung er sich stets bewusst war. In einem Land, das in weiten Teilen von christlichem Fundamentalismus geprägt ist, in dem Fernsehprediger über die tiefe moralische Bedeutung der Todesstrafe dozieren und anschließend Seelenheil im Tausch gegen Geldspenden versprechen, bot er all denen, die den gesellschaftlichen Ansprüchen von vermeintlicher Schönheit, Reinheit und Makellosigkeit nicht genügen können oder wollen, einen Gegenpol. Die Medien jedoch wollten nur die Provokation sehen und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zur Sensationsberichterstattung – die Botschaft ging in einem Aufschrei der Empörung verloren.

Bei »Mechanical Animals« ging es nicht mehr länger um die künstlerische Darstellung und Auseinandersetzung mit einem lang zurückliegenden Kapitel in Mansons Leben und die Transformation seiner selbst vom »Wurm zum Engel«. Er entdeckte jetzt die Welt um sich herum als Quelle verschiedenartigster Inspirationen. Besonders das Leben in Hollywood, das Musterbeispiel für die auf Hochglanz und Oberflächlichkeit getrimmte amerikanische Entertainment-Industrie und die Bigotterie der US-Gesellschaft sollten sich von da an als Motive durch sein Schaffen ziehen. Manson, mittlerweile selbst zum Bestandteil dieser Glitzerwelt geworden, nutzte die neue Perspektive, um eine zynische Bestandsaufnahme der Leere im Leben eines Superstars zu machen: »We’re all stars now in the dope show …«. Die erste Single des Albums, »The Dope Show«, führte den Hörer dann auch direkt in die neue Thematik ein, die musikalisch – im Vergleich zu »Antichrist Superstar« – in ein völlig anderes Gewand gekleidet wurde. Glamrock-Zitate und der Sinn für Melodien als wichtige Stilmittel schlugen den Bogen zurück zu den musikalischen Wurzeln der Band. Mit dem neu geschaffenen Alter Ego »Omega« übertrug Marilyn Manson die Inhalte seiner Botschaft auf eine weitere Kunstfigur, mit der er den absurden Lebensstil eines Superstars karikieren wollte.

Marilyn Manson – ein ausgewiesener Anhänger der Siebzigerjahre-Ikonen David Bowie, Queen und T. Rex – vollzog mit diesem Album nicht zuletzt einen weiteren Schritt der Emanzipation von seinem langjährigen Ziehvater Trent Reznor. Dessen enormer Einfluss auf Sound und Wirkung von »Antichrist Superstar« hatte Mansons Musikern oft genug den Vorwurf eingebracht, lediglich die Marionette des Nine-Inch-Nails-Masterminds zu sein. Diesmal zeichnete Michael Beinhorn für die Produktion des Albums verantwortlich, ein Mann, der zuvor schon durch seine Arbeit mit den Red Hot Chili Peppers und Soundgarden bewiesen hatte, dass er ein Gespür für den Sound gitarrengetragener, kommerziell erfolgreicher Musik hat. Überhaupt sollte sich in den kommenden Monaten mehr und mehr herauskristallisieren, dass Mansons Beziehung zu Reznor, immerhin auch Labelchef seiner Plattenfirma Nothing Records, empfindlich angeschlagen war. Die Spannung äußerte sich zunächst durch Funkstille zwischen den beiden. Manson bestätigte dann gegenüber der Presse, dass er seit der Veröffentlichung von »Antichrist Superstar« nicht mehr mit Reznor gesprochen hatte. Er orakelte, dass die Zurückhaltung seines ehemaligen Lehrmeisters ihm gegenüber darauf beruhe, dass dieser ein Problem damit haben könnte, mittlerweile von seinem Lehrling in puncto Erfolg überflügelt worden zu sein. Daraufhin brach Reznor den Kontakt endgültig ab. Die in den Medien publizierten gegenseitigen Anfeindungen gipfelten in einer öffentlichen Distanzierung Reznors von seinem einstigen Protegé. Nach Meinung Reznors hatte Manson nichts mehr mit jenem kreativen und eigenständigen Menschen zu tun, als den er ihn kennen gelernt haben wollte. Gerüchten zufolge sollen aber nicht zuletzt gewisse Darstellungen in diesem Buch an der Entstehung der Krise schuld gewesen sein. Reznor habe sich angesichts einiger detaillierter Schilderungen privater Zusammenkünfte mit Manson sehr enttäuscht gezeigt.

1999 erreichte die Ablehnung und Vorverurteilung Mansons durch einen Teil der amerikanischen Medien sowie konservative politische und religiöse Kräfte ihren vorläufigen Höhepunkt: Die beiden Teenager Dylan Klebold und Eric Harris tauchten am 20. April mit automatischen Waffen und Handgranaten in ihrer High School in Littleton, Colorado, auf und richteten ein Massaker unter ihren Mitschülern an, bevor sie sich schließlich selbst erschossen. Da galt es für die amerikanische Öffentlichkeit, so schnell wie möglich eine Antwort auf die essenziellste aller Fragen zu finden: Warum konnte das geschehen? Schon in den ersten Berichten, die Fernsehreporter aus dem Chaos vor Ort brachten, schossen sich nicht wenige auf das Gerücht ein, die beiden Teenager hätten während ihrer Tat Make-up und Kleidung in der Art von Marilyn Manson getragen. Das Fazit war schnell gezogen. Ganz offensichtlich waren die beiden Täter Manson-Fans, was noch dadurch bestätigt wurde, dass sich in der CD-Sammlung von Klebold und Harris angeblich Platten von Marilyn Manson fanden. Diese ersten Berichte provozierten einen Aufschrei im ganzen Land. Talkshow-Gäste, Politiker, Kirchenvertreter und Elternverbände forderten über Monate hinweg, dem Treiben des »perversen Pseudo-Künstlers« ein Ende zu setzen. Was man in aller Hysterie allerdings übersehen hatte, war die Tatsache, dass die beiden Täter weder Make-up trugen, noch ihre Kleidung irgendeine Ähnlichkeit mit der Mansons aufwies. Nicht einmal seine Platten besaßen die beiden: Es wurden lediglich Rammstein- und KMFDM-CDs gefunden, die von den Reportern kurzerhand als Marilyn- Manson-Alben ausgewiesen wurden, um der Öffentlichkeit einen Namen zu präsentieren, mit dem diese auch etwas anfangen konnte. Manson selber tauchte zu jener Zeit zunächst völlig ab und äußerte sich erst in einem von ihm verfassten Artikel im amerikanischen Rolling Stone ausführlich zu den Geschehnissen. Er schrieb über den Hang der Gesellschaft, geistesgestörten Mördern durch exzessive und voyeuristische Berichterstattung zu einer Popularität zu verhelfen, die der von Pop-Ikonen ähnlich sei. Die Tendenz dazu, solche Taten als Ergebnis des schlechten Einflusses von Musik, Büchern, Filmen und Computerspielen darzustellen, ohne dabei die Faszination, die die Gewalt schon immer auf die amerikanische Gesellschaft ausgeübt hat, zu berücksichtigen, führte Manson als typisch für die Missstände an.

Natürlich musste und muss er sich in diesem Zusammenhang vorhalten lassen, selbst an diesem Treiben teilzunehmen. Man denke dabei nur an die Pseudonyme der Band-Mitglieder, die durch das Zusammensetzen des Vornamens einer Pop-Ikone und des Nachnamens eines Massenmörders entstanden sind. Ist das subtile Medienschelte oder vielmehr die Verherrlichung eben jener Psychopathen? Seine Gratwanderung zwischen makabrem Entertainment und revolutionärer Agitation macht Manson in solchen Momenten zu einer leicht zu treffenden Zielscheibe. Dennoch bleibt ihm ein unwiderlegbares Argument vorbehalten: Niemand tötet seine Mitmenschen, weil er eine Platte zu oft gehört hat. Kein Jugendlicher, der von seinem Elternhaus und dem Bildungssystem in geeigneter Weise in seinem Selbstbewusstsein und in seiner Identität gestärkt wird, läuft Amok, nachdem er einen gewalttätigen Film gesehen hat. Diejenigen aber, die in der Hierarchie der Jugendkultur der amerikanischen Kleinstädte, die im Wesentlichen durch die Position im örtlichen Football-Team bzw. in der Cheerleader-Truppe bestimmt wird, keine Punkte sammeln können, fallen schnell durch das Raster. Der Frust wird gesellschaftlich gefördert. Und für die Ergebnisse der Frustentladung ist Marilyn Manson ein willkommener Sündenbock.

Die ausgiebig publizierten Anschuldigungen von christlichen Organisationen und Elternverbänden wie der American Family Association bestätigten in ihrer Oberflächlichkeit und Scheinheiligkeit Mansons Ablehnung der Strukturen und Apparate der Medienwelt. Das brachte ihn dazu, sich in der folgenden Zeit kaum noch in Interviews zu äußern. Für die Öffentlichkeit war die Anziehung, die Manson und seine Botschaft auf Jugendliche ausübt, kein Symptom für eine bereits vorhandene gesellschaftliche Störung, sondern das eigentliche Problem. Er wurde bombardiert mit Anschuldigungen und Prozessen, die ihm und seinen Bandmitgliedern Sodomie, Vergewaltigung, Missbrauch von Minderjährigen und sogar Mord vorwarfen. Nach den Tour-Aktivitäten, der Veröffentlichung der Videoclip-Kollektion »God Is In The TV« und des Live-Albums »The Last Tour On Earth« wurde es zunächst still um ihn.

Erst im Sommer 2000 – Manson war bereits seit mehreren Monaten mit den Aufnahmen des vierten Studio-Albums seiner Band beschäftigt – durchbricht er mit einem kurzfristig anberaumten Interviewtermin sein Schweigen und lädt zum Empfang in ein Studio in Los Angeles. Ungeschminkt, sein Gesicht hinter einer großen Sonnenbrille und unter einem breitkrempigen Hut verborgen, sitzt der Schrecken der konservativen Gesellschaftskreise an der Konsole eines riesigen Mischpultes und gibt sich so jovial, als ob er eine Runde guter Bekannter zum Plaudern im Hause habe. Er spricht leise, aber mit fester Stimme. Überlegt und ernsthaft, aber nicht ohne einen Sinn für Wortwitz, zeigt er sich bemüht, den Fragen der Journalisten Rede und Antwort zu stehen. Der erwünschte Effekt bleibt nicht aus: Manson wirkt sympathisch. Angesprochen auf die Begleitumstände der Fehde mit der amerikanischen Öffentlichkeit, beweist er eine sehr realistische Einschätzung der Dinge. Fühlte er sich von den Medien unfair behandelt? »Ich würde nicht sagen, dass es dabei um einen Mangel an Fairness ging. Ich wurde entsprechend meinem Verhalten und dem, wofür ich stehe, behandelt. Ich habe mich selbst in eine Position gebracht, von der man nicht erwarten kann, dass sie von den Medien gemocht wird: die des Dorns im Auge Amerikas, der Person, die das macht, was sich niemand sonst traut.« Manson weiß, dass die Ablehnung von Konventionen und herkömmlichen Moralvorstellungen in engstirnigen Kreisen Furcht und Ablehnung provozieren muss: »Diese Leute brauchen jemanden wie mich, denn ohne ein geeignetes Feindbild wären sie nur halb so wichtig. Sie zeigen mit dem Finger auf das Böse, das sich für sie in Marilyn Manson personifiziert, um sich im gleichen Atemzug als das Gute zu profilieren. In Wahrheit bin ich doch ihr bester Freund. Wenn es mich nicht gäbe, hätten sie keine Berechtigung, sonntags in der Kirche Geld zu sammeln.« Dabei sei schließlich gerade die Kunst dazu berufen, auf die gesellschaftlichen Missstände hinzuweisen: »Bei der Aufführung seiner Kunst – und mit dieser Auffassung stehe ich nicht allein da – kann man oft sein zweites Gesicht zeigen. Man darf das ausdrücken, was einem eigentlich verboten wurde. Du wächst auf, und jemand infiltriert dich mit der Auffassung, dass große Jungs nicht weinen und keine Gefühle zeigen dürfen. Es ist nicht verwunderlich, dass viele Leute daraufhin irgendwann ausflippen und neurotisch reagieren. Wenn du nur ein Quentchen Intelligenz mit in dieses Leben gebracht hast, dann ist das sogar die einzig richtige Reaktion. Ist jemand dumm und gibt sich mit seinem kleinen Leben zufrieden, dann ist das okay. Ich aber bin für die Leute da, die Interesse zeigen. Ich werde aufrütteln und die Sachverhalte klarstellen. Jeder Künstler kann Songs schreiben, ich hingegen kreiere Chaos. Das ist ein großer Unterschied.«

Anfang des Jahres 2000 kursierten Gerüchte in der Musikpresse, Marilyn Manson habe beschlossen, ähnlich wie Prince vor ihm, seinen Namen zugunsten eines Symbols abzulegen. Er dementierte die Fehlinformation und erklärte, das Konzept hinter dem »Mercury«-Symbol sei lediglich Teil des Themas seines neuen Albums und stehe damit in der Tradition des »Omega«-Zeichens, das er für »Mechanical Animals« nutzte. Schon damals machten viele Beobachter den Fehler, das Symbol »Omega« und alles, was es auf dem Album repräsentierte, als Ablösung der Inhalte zu begreifen, für die die Figur Marilyn Manson steht. Dabei handelt es sich um eine satirische, übertriebene Darstellung dessen, was das kommerzielle Amerika als Verhaltensmuster von einem Rockstar erwartet. Eine Rolle, die Manson unter anderem deshalb spielte, um die Aufmerksamkeit der Jugendlichen, die sich mehr und mehr auf HipHop und R ’n’ B fokussierte, zurück zum Rock zu lenken. Es sind aber weniger die Stilrichtungen an sich, die ihn dazu bewegt haben, dieses Gegengewicht zu schaffen, als vielmehr die zunehmende Angepasstheit und weichgespülte Aussagekraft dieser einstmals »rebellischen« Musikstile.

Bereits 1999 ließ Manson verlauten, dass er an einem Drehbuch für einen Film namens »Holy Wood« arbeiten würde. Er hatte bereits mit verschiedenen Produktionsgesellschaften über die Verwirklichung des Projektes verhandelt, musste aber einsehen, dass die Gefahr einer Verwässerung seiner Botschaft durch die wirtschaftlichen Zwänge, unter denen die Filmfirmen Drehbücher beurteilen, zu groß sei. Schließlich änderte er seine Pläne. Statt sich weiter auf die Arbeit am Drehbuch zu konzentrieren, steht nun für ihn die Fertigstellung des nächsten Albums an erster Stelle. »Holy Wood (In The Shadow Of The Valley Of Death)« ist ein Konzeptalbum, das sich thematisch auf eine Geschichte bezieht, die Manson bereits 1995 entwickelte und die auch als Storyline des Films gedacht war. Manson mag Trilogien. Er stellt »Holy Wood« als den dritten und letzten Teil eines zusammengehörenden Werkes dar, das mit »Antichrist Superstar« begonnen hat. Das Motiv des dekadenten Hollywood als Spiegelbild der Gesellschaft bleibt Bestandteil des neuen Albums, das die »brutalste und dunkelste Veröffentlichung der Band bisher« sein soll. Assoziationen mit verschiedensten Symbolen aus der Bibel werden stärker in den Fokus gerückt, was schon mit der Vieldeutigkeit des Titels beginnt: Schließlich wurde Jesus Christus, die zentrale Figur des christlichen Glaubens, auf einem Stück Holz zu Tode gemartert. »›Holy Wood‹ bezieht sich über weite Strecken auf die Bibel. Ich habe biblische Elemente genommen und diese mit dem modernen Amerika in Verbindung gebracht. Christus, Kennedy, John Lennon – die Art, wie diese Menschen unsterblich gemacht wurden, weist viele Parallelen auf und lässt tief blicken. Genau das ist die Grundaussage von ›Holy Wood‹.« Auf die Frage, ob man das neue Album vor dem Hintergrund der Ereignisse des Jahres 1999 als Antwort auf die Reaktionen der Öffentlichkeit zu seinem Schaffen sehen kann, zeigt sich Manson kämpferisch: »Es gab einen Wendepunkt in der Art, wie ich mit meiner Abscheu gegenüber den Medien umgegangen bin. Ich wurde in letzter Zeit für so ziemlich jede Gewalttat, die in Amerika geschehen ist, verantwortlich gemacht. Die drei Monate, in denen ich mich zurückzog, benötigte ich als Bedenkzeit, um zu entscheiden, wie ich darauf reagieren soll. Sollte ich mir in den Arsch ficken lassen oder diesen Leuten die Zähne ausschlagen? Mit der Verwirklichung des »Holy Wood«-Konzepts habe ich mich für Letzteres entschieden. Dieser Schlag wird sie so heftig treffen, dass sie sich wünschen werden, niemals geboren worden zu sein.« »Holy Wood« bedeute eine Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten. Es sei ein Angriff auf die Selbstgerechtigkeit der Unterhaltungsindustrie, in deren Mitte sich Manson mit seinem Wohnsitz Hollywood befinde.

Nach dem Album beabsichtigt er, einen Bildband zu veröffentlichen, der das visuelle Grundkonzept dieser neuen Phase seines Werdegangs repräsentieren soll. Dieser Teil seiner Arbeit soll neben dem Album einen wesentlichen Bestandteil seines Gesamtkunstwerkes ausmachen. Denn Image und Musik müssen für Manson Hand in Hand gehen: »Nachdem du die Musik gehört hast, entsteht ein bestimmtes Bild in deinem Kopf. Ich versuche, mit meinem Image möglichst nah an diese Vorstellung heranzukommen.« Sollte er vom Konsumenten ein Verständnis für die komplexe Philosophie, die er um ein zunächst relativ profanes Rockalbum strickt, erwarten? Setzt er einen gewissen Grad an Intelligenz und den Willen zur eingehenden Beschäftigung mit der Materie beim Hörer voraus? Die Reaktionen der Vergangenheit haben gezeigt, dass beides nicht immer vorhanden zu sein scheint. Manson sagt, dass er sich mit solchen Überlegungen nicht beschäftigt: »Ich hoffe, dass die Menschen von jeder Kunstform etwas lernen. Das mag vielleicht eine sehr idealistische Sichtweise eines Künstlers sein, ist im Endeffekt aber auch nicht wesentlich. Ich urteile nicht über die Menschen, die meine Musik hören. Es mögen einige dabei sein, die sie überhaupt nicht verstehen. Vielleicht mögen manche meine Songs nur, weil sie ihre Köpfe dazu schütteln können … Wenn du etwas erschaffst, liegt es nicht in deiner Hand, aus welchem Grund es den Konsumenten gefällt. Ich habe das neue Album bewusst so arrangiert, dass man es sich auf jedem Level anhören kann. Ob niedrigste Entertainment-Stufe oder höchster philosophischer Anspruch – »Holy Wood« funktioniert auf jeder Ebene. Es ging mir ganz sicher nicht darum, ein Album aufzunehmen, das kein Mensch versteht.«

Was sich auch musikalisch widerspiegelt. »Holy Wood (In The Shadow Of The Valley Of Death)« bedeutet die Rückbesinnung auf die Härte und Direktheit von »Antichrist Superstar«, auch wenn Manson das Songwriting als eine Kombination der Einflüsse aus den letzten beiden Alben sieht. Es gibt eine Reihe sehr aggressiver und heftiger Stücke mit einer verhältnismäßig übersichtlichen Grundstruktur. Insgesamt aber wird »Holy Wood« von extremen dynamischen Schwankungen dominiert: »Das Album ist ein Spiegelbild der Gefühle, die ich zum Zeitpunkt seiner Entstehung hatte, und diese Platte ist eben in einer sehr seltsamen Phase meines Lebens entstanden. Ich hatte den Kontakt zur Außenwelt vollkommen abgebrochen und zog mich mit der Band für die Dauer der ersten Aufnahmen völlig zurück. Wir ließen uns durch ausgedehnte Trips in die Wüste inspirieren und schufen auf diese Weise wahrscheinlich genau die Platte, die sich meine Fans von mir wünschen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Ich habe es geschafft, durch ausreichenden Abstand selbst wieder Fan meiner Musik zu werden. Ich erinnerte mich daran, was die ursprüngliche Motivation meiner Arbeit war und welche Aufgabe ich mit ihr zu erfüllen habe.« Trotz der Rückbesinnung auf die Werte, die ihm im Zuge der Veröffentlichung von »Antichrist Superstar« den Aufstieg zum Rockstar ermöglicht haben: Für Trent Reznor war in diesem Konzept kein Platz. Und das, obwohl am 9. Mai 2000 im Madison Square Garden die öffentliche Bestätigung dafür geliefert wurde, dass die Streitigkeiten zwischen Manson und seinem Labelchef inzwischen weitgehend beigelegt sind: Für den Zugabenteil einer Nine-Inch-Nails-Show holte Reznor Manson auf die Bühne und sang gemeinsam mit ihm »The Beautiful People« sowie die NIN-Single »Starsuckers, Inc.«. Beim Videoclip dazu hatte der einstmals Verstoßene zuvor bereits Regie geführt. Um dem von ihm selbst produzierten neuen Tonträger seiner Band den Feinschliff zu verpassen, engagierte Manson statt Reznor dennoch lieber Barkmarket-Mastermind Dave Sardy: »Ich mag Barkmarket«, erklärt er dazu. »Dave hat die Fähigkeit, wütende Sounds zu kreieren – was ich als sehr inspirierend empfinde. Auch wenn er in Plattenfirmenkreisen den Ruf hat, Songs zu ruinieren – zu meiner speziellen Vision eines Popstückes passen seine Ansichten perfekt.«

Spätestens mit der Veröffentlichung dieser Autobiografie wird klar, dass Manson die Mechanismen der Unterhaltungsindustrie nutzt, um sich Gehör zu verschaffen. Er weiß genau: Ein Buch, das sich über weite Strecken mit der detaillierten Schilderung exzessiver Sex- und Drogeneskapaden prominenter Menschen beschäftigt, vermarktet sich quasi von selbst. Die Entmystifizierung, die mit der Offenbarung seiner Kindheitsfotos und mancher Anekdoten wie den von den eher komischen Umständen seiner ersten Kontakte zum weiblichen Geschlecht einher geht, mag ihm dabei gar nicht ungelegen gekommen sein. Immerhin fordert er heute mehr denn je, man möge sich in Zukunft mehr mit der Qualität seines künstlerischen Schaffens beschäftigen als mit dessen Skandalträchtigkeit. Ob Manson es verstehen wird, die Abnutzung des Schockeffekts zu kompensieren und durch künstlerische Substanz allein seinen Popularitäts-Level zu halten, wird die Zukunft zeigen. Eines jedoch ist klar: Sein Werk – als eine Mischung aus Entertainment und philosophischem Inhalt – ist in dieser Form in der populären Musik im Moment nahezu konkurrenzlos. Vom Bubblegum-Hochglanz der Teenie-Bands bis hin zur weitgehend inhaltsfreien Musik von Kid Rock oder Limp Bizkit – die amerikanischen Charts sind geprägt von Bands mit einem philosophischem Tiefgang, der vergleichbar ist mit dem der bundesdeutschen Big-Brother-Sternchen. Gerade vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie wichtig der Erfolg eines popkulturellen Gegenpols wie Marilyn Manson ist.

Herbst 2000