Читать книгу Tod eines Milliardärs - Nick Stein - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1

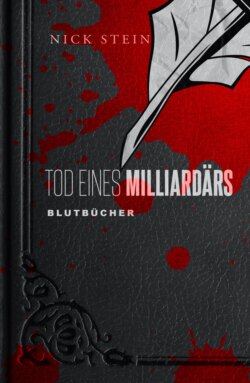

ОглавлениеTod eines Milliardärs

Teil drei der Serie

Blutbücher

Nick Stein

Alle schlechten Eigenschaften entwickeln sich in der Familie. Das fängt mit Mord an und geht über Betrug und Trunksucht bis zum Rauchen.

(Alfred Hitchcock)

JOHANNA

Sie hatte fliehen müssen.

Viola hatte zwölf Menschen umgebracht. Vielleicht auch nur elf oder doch dreizehn, so genau ließ sich das nicht sagen.

Mord war nicht gleich Mord. Eines ihrer Opfer hatte sie unwissentlich und indirekt in den Tod getrieben. Galt das als Mord? Eine andere Frau, die sie getötet hatte, war ohnehin dem Tode geweiht gewesen. Viola hatte das Lebensende der Frau als Sterbehilfe verbucht.

Und allen Opfern hatte sie zu postmortalem Ruhm verholfen.

Im Flugzeug von London nach New York sann Johanna Svensson, die frühere Viola Kroll, über die Ironie dieser Reise nach.

Nicht die Polizei hatte sie in die Flucht geschlagen; die brauchte sie kaum zu fürchten, auch wenn ein Bullenpärchen ihr hartnäckig auf den Fersen gewesen war.

Es waren ihre Freunde und Verbündete gewesen, die ihren Tod verlangt hatten. Ihr Liebhaber von der ’Ndrangheta. Giovanni de Luca.

Viola hatte gehorcht. Sie war in ein schnelles Auto gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Berg gerast. Der Wagen war in Flammen aufgegangen, von Viola hatte man nur ein wenig Blut und ein paar Haare finden können. Genug, um sie zu identifizieren, zu wenig für die große, raumfüllende Präsenz dieser schönen Frau.

Viola Kroll war tot.

Ins Flugzeug von Rom nach London war bereits Johanna Svensson gestiegen, mit einem Jobangebot von Penguin Random House in der Handtasche.

Ihre Freunde von La Familia waren zufrieden mit der Inszenierung ihres Todes gewesen. Sie hatten ihr drei Tage für den Suizid gegeben; Viola hatte diese Zeit gut genutzt.

Sie hatte sich Papiere und eine neue Identität besorgt; sie hatte eine suizidgefährdete Bekannte überredet, an ihrer Stelle ins Auto zu steigen und damit von Rom nach Norden zu rasen, mit einer Echthaarperücke aus Violas Haaren auf dem Kopf und etlichen gefüllten Benzinkanistern im Kofferraum.

Diese selbstmordsüchtige Frau hatte ihr geglaubt, dass sie ihre Todessehnsucht überwinden könne, wenn sie für zwei Stunden unter höchster Lebensgefahr über die Autostrada rasen würde.

Dass Viola das Auto vorher präpariert hatte, weil sie eine weibliche, ihr ähnliche Leiche, nach Möglichkeit bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, in ihrem Mietwagen benötigte, hatte sie allerdings nicht gewusst. Vermutlich wäre es ihr sogar gleich gewesen.

Als diese Bekannte zwischen all den persönlichen Dingen Violas, ihren Fingerabdrücken, der Handtasche, etlichen Blutspuren und ihrem Handy, in einer Kurve schließlich die Kontrolle über den getunten Sportwagen verlor, hatte Johanna bereits eingecheckt.

Sie hatte nun kurze, schwarze Haare statt ihrer rotblonden Haarpracht, sie hatte kosmetische Veränderungen vorgenommen. Sie hatte sich einen anderen Gang angewöhnt und zog sich anders an.

Nicht genug, um Freunde und die Personen zu täuschen, die sie gut kannten. Für die Grenzkontrollen reichte es allemal.

Aus dem Fenster sah sie gerade eine der kleineren schottischen Inseln vorbeiziehen. Die ursprüngliche Johanna Svensson, eine Schwedin, die ihr ähnlichgesehen hatte, war auch von einer zu Schweden gehörigen Insel zu ihr nach Berlin gekommen. Dort hatte sie ihr Werk vollendet und es Viola hinterlassen; später war sie wortwörtlich in einem Kunstwerk von Viola aufgegangen.

Eines dieser Werke stand in New York, nein, mehrere, korrigierte sie sich. Die Skulpturengruppe, welche die originale Johanna enthielt, stand hinten im Abstellraum einer Galerie in Mailand; Violas etwas harmloseres Œuvre war in der Met ausgestellt. Dort würde sie eines Tages hingehen, wenn sie im Big Apple Fuß gefasst hatte.

Ihr graute vor der langweiligen Tätigkeit bei Penguin. Sie würde dort als Übersetzerin arbeiten, deutsche Krimis ins Amerikanische und amerikanische Werke ins Deutsche übertragen. Stupide Arbeit. Keine Kunst.

Nicht, dass Johanna die Morde fehlten, die Viola zu ihrer steilen Karriere und ihrem Reichtum verholfen hatten. Die hatten ihre Zeit gehabt und ihren Zweck erfüllt.

Viola hatte stets wenig dabei verspürt. Es war nie hoch hergegangen; sie hatte meist ein freundliches Ende herbeigeführt, Blut war selten geflossen. Gut, zwei Frauen hatte sie mit einem Auktionshammer aus Messing erschlagen und dabei leichten Ekel empfunden.

Ihr Mittel der Wahl war Gift gewesen, wie bei den meisten Mörderinnen. Einer Frau mit der Glasknochenkrankheit hatte sie kurzerhand den zerbrechlichen Hals umgedreht.

Ansonsten hatten die toten Schriftsteller, die ihr gutes literarisches Material geliefert hatten, Viola als letzte Morgengabe noch ihre Körper gegeben, die sie zu Asche verbrannt und in künstlerischer Keramik verbacken hatte, zu Gesamtkunstwerken.

Für Johanna war alles passé, was Viola früher unternommen hatte. Sie gedachte das nicht in den Staaten in ähnlicher Form fortzusetzen. Die Morde hatten ihre Zeit gehabt.

Geld hatte sie genug, auch wenn sie sich von ihrer wunderschönen Villa am Lago Maggiore und ihrem Haus mit Atelier am Berliner Schlachtensee hatte trennen müssen. Und auch von ihrem Mobiliar, ihrem sexuell begabten Gärtner und ihren beiden Pekinesen.

Ihre Vorgeschichte hatte ein bis zum Anschlag erfülltes Leben umfasst, trotz ihrer Jugendlichkeit. Standen ihr nun ruhigere Jahre bevor?

Johanna empfand Dankbarkeit, dass sie es geschafft hatte, sich in dieses andere Leben hinüberzuretten, selbst wenn es einen letzten Mord an einer Bekannten erfordert hatte. Eigentlich hatte sie dieser Frau nur einen Wunsch erfüllt. Sie war nicht nur suizidgefährdet gewesen, sie hatte sich nach dem Ende gesehnt.

Auf dem Bildschirm ihres Erste-Klasse-Sitzes liefen Nachrichten. Mehrfach war ein Mann mit rotem Gesicht und gelben Haaren zu sehen, den Johanna verabscheute.

Wenn sie noch einen Mord begehen würde, dann an dem, dachte sie bei sich, alles andere würde sich nicht lohnen und keine Steigerung ihrer Karriere mehr darstellen.

Aber dafür flog sie nicht nach New York.

Sie wusste noch nicht, was sie erwartete. Sie würde ein paar Tage Zeit haben, um sich eine Wohnung zu suchen und sich in der Stadt zurechtzufinden, bevor sie ihre triste Arbeit antreten sollte.

Um den Job auf die Schnelle zu bekommen, hatte sie dieses Mal keine fremde Hilfe in Anspruch nehmen können.

Die echte Johanna Svensson war eine einsame Frau auf einer menschenverlassenen Insel gewesen, niemand hatte sie bislang vermisst. Immerhin war sie mit einem deutschen Vater und einer schwedischen Mutter mit Englisch als Muttersprache aufgewachsen. Sie hatte Referenzen, die Random House gefallen hatten, den fehlenden Rest hatte Viola dazuerfunden, bevor sie zu Johanna wurde.

Die wirkliche Johanna hatte sie auch auf den Gedanken gebracht, sich in den USA zu bewerben. Johanna hatte schon damals in die Staaten gewollt, als Übersetzerin, und Viola hatte ihr sogar eine sehr nette Referenz geschrieben. Und nun, nach dem letzten Mord, noch eine zweite, dringliche, dass Johanna den Job jetzt bräuchte, um ihrer Einsamkeit zu entrinnen.

Somit war die neue Johanna noch ohne Fehl, und sie gedachte es so zu belassen.

Johanna musste schmunzeln. Sie waren beide tot, Johanna und Viola. Und beide lebten, in Violas Körper und mit Johannas Namen. Was würde ihr diese Fusion bescheren?

Was würde ihr Leben ausfüllen, ohne die frühere Aufregung, den Kitzel, aus fremden Werken und Personen etwas Höheres zu machen? Viola war Lektorin gewesen, die auch als Autorin reüssiert hatte, wenn auch mit fremden Federn und unter anderen Namen.

Ihre eigenen Schreibanstrengungen waren nur von mäßigem Erfolg gekrönt gewesen.

Natürlich würde sie soziale Kontakte aufbauen, Männer kennenlernen und um den Finger wickeln, Frauen manipulieren und für sich einspannen. Sie würde sich in der Kunstszene bewegen und sich dort einen Namen machen.

Dennoch grauste ihr schon jetzt vor der Langeweile, die sie erwartete.

Sie würde eine Chefin haben. Auch etwas, was sie in ihrem glanzvollen früheren Leben nie gehabt hatte, oder nur für kurze Zeit. Jemand würde ihr sagen, was sie zu tun hatte und erwarten, dass sie genau das tat.

Dabei hatte ihre künftige Vorgesetzte, Elizabeth Campbell, am Telefon nett und sympathisch gewirkt. Johanna hatte ihr ein paar Titel vorgeschlagen, die in Deutschland lange auf den Bestsellerlisten gestanden hatten und auch die amerikanische Leserschaft interessieren würden.

Dass dies alles Werke waren, die Viola Kroll ihren Mordopfern entrissen und verlegt hatte, ging Elizabeth nichts an. Johanna würde es den Einstieg in den Job erleichtern, sie kannte diese Werke in- und auswendig. Eines war sogar im Original auf Englisch gewesen, sie hatte aber vieles ändern müssen.

*

Elizabeth holte sie vom Flughafen ab.

»Das ist aber eine Überraschung«, freute Johanna sich. Elizabeth war ihr auf den ersten Blick sympathisch, vor allem ihrer warmen braunen Augen wegen, aus denen der Schalk blitzte.

Sie war kleiner als sie selbst, aber dennoch eine stattliche Erscheinung. Trotz der Wärme, die ihr vor dem Terminal entgegenschlug, trug ihre neue Chefin einen leichten Sommermantel über einem beigen Kostüm.

»Das Schöne an diesem Flug ist, dass man fast zur gleichen Zeit ankommt, zu der man abgeflogen ist.«

Johanna sah auf ihre Uhr. »Keine drei Stunden, und schon bin ich in einem neuen Leben angekommen.«

Elizabeth lächelte, mit regelmäßigen ultraweißen Zähnen wie aus einer Waschmittelwerbung.

»Ist mir eine Freude, dich kennenzulernen«, sagte sie mit einer kräftigen Stimme, der man anhörte, dass diese Frau es gewohnt war, Aufgaben zu verteilen, ohne Widerspruch zu erwarten. »Ich lerne meine neuen Mitarbeiter immer gern sofort kennen.«

Sie winkte dem Fahrer des gelben Taxis, Johannas Koffer einzuladen. »Wir fahren zuerst zu deinem Hotel. Ich habe dir ein Dossier vorbereitet, in dem du alles findest, was du in den nächsten Tagen brauchst.«

Sie stiegen ein, Elizabeth nannte dem turbanbewehrten Fahrer das Ziel, das da Vinci Hotel in der Nähe des Verlages.

Während ihr Elizabeth Wissenswertes über New York mitteilte, stiegen in Johanna Erinnerungen an Rom auf, den Da-Vinci-Airport, von dem sie nach London abgeflogen war. Wo ihr Freund Gio sie gedemütigt und ihr deutlich gemacht hatte, dass sie eine nicht mehr willkommene Last für la Familia geworden wäre.

Dass sie sich selbst aus dem Leben nehmen sollte, war noch ein Akt der Höflichkeit gewesen. Andere, die die Kreise der Mafia störten, verschwanden auf direktere Weise.

Sie war dankbar dafür, dass sie eine Chance gehabt hatte, dem zu entgehen. Ob ihr Freund Gio, kurz für Giovanni, ahnte, dass sie ihr Ende getürkt hatte? Würde er es gutheißen? Denn die Bedrohung für die Firma war damit aus dem Wege geräumt.

»Ich war schon ein paar Mal hier, aber das wusste ich nicht«, antwortete sie höflich, als ihre Begleiterin sie auf eine Stelle mit Geschichte hinwies.

Johanna hatte die Gabe, ihre eigenen Gedanken weiterzuverfolgen, während sie zuhörte. Konversation war eine zu langsame Beschäftigung für ihr trainiertes Gehirn, das immer im höchsten Leistungsbereich arbeitete.

Elizabeth, die ihr gleich den Gebrauch der Vornamen angeboten hatte, kurz Liz, hatte ihr die Stelle auf dem East River gezeigt, wo vor Jahren ein Pilot sein havariertes Flugzeug auf dem Wasser gelandet und alle Passagiere gerettet hatte.

War das ein Zeichen, dass sie selbst auch gerettet war?

Johanna glaubte nicht an Zeichen und Wunder oder andere magische Wirkungsweisen, fühlte aber trotzdem einen beruhigenden Effekt von diesem Gedanken ausgehen.

»Johanna, das klingt für mich wie Jo-Anne. Darf ich dich Ann nennen?«, fragte Liz.

»Eine Ann haben wir noch nicht, aber zwei Jo-Anns, merkwürdig, nicht wahr?«

Johanna begann sich zu langweilen. Sie war im Reich der Banalitäten angelangt. Sie gähnte.

»Ich hasse diese Jetlags nach kurzen Flügen«, bekannte sie.

»Absolut unnötig, trotzdem erwischt mich das immer wieder.«

Liz lachte. »Geht mir auf Flügen nach Deutschland auch immer so. Du weißt ja, dass wir zu einer großen deutschen Verlagsgruppe gehören, nicht wahr?«

Johanna nickte.

»Jemand aus Gütersloh hat mir einen Autor ans Herz gelegt, der in Deutschland gut läuft«, fuhr ihre Chefin fort.

»Martin Krantz. Der Säuremörder, so heißt sein Buch. Ich geb dir mal ein Exemplar mit, du kannst dich im Hotel schon mal ein wenig einlesen.«

»Du sprichst sehr gut Deutsch«, bemerkte Johanna, als Liz den Originaltitel erwähnte.

Sie spürte eine leichte Verunsicherung.

Sollte sie dieses Buch ins Amerikanische übersetzen? Sie hatte doch ihre eigenen Bestseller dabei, in elektronischer Form. Wurde jetzt von ihr erwartet, dass sie sich ein gedrucktes Buch vornahm und das Zeile für Zeile übertrug? Was für eine Zeitverschwendung, dachte sie. Sie hatte ein paar Werkzeuge, mit denen das besser funktionierte.

»Ich bekomme aber auch noch eine E-Version, oder?«, fragte sie etwas verunsichert nach.

Liz lachte. »Bereits in deiner Mailbox vom Verlag. Zugang findest du auch in der Mappe, nebst neuer E-Mail-Adresse und allem anderen.«

»Über die Arbeit reden wir am Dienstag oder Mittwoch«, fuhr sie fort.

»Jetzt richtest du dich ein und siehst dich um. Und in der ersten Zeit wirst du noch genug damit zu tun haben, eine Wohnung zu finden und einzurichten. Das wird immer unterschätzt, wie aufreibend das hier in New York ist.«

Sie warf ihr einen freundlichen Blick von der Seite zu. »Ich bin sicher, ein paar deiner neuen Kollegen werden sich darum reißen, dir dabei zu helfen. Du wirst sehen.«

Liz hatte ihre in der Mitte abgeknickte Adlernase angehoben, als ob sie ihr Parfüm prüfen wollte; gleichzeitig waren ihre braunen Augen über Johannas Figur gewandert, die ihre leichte Reisekleidung kaum verbarg.

Johanna hatte ein paar Gedanken gleichzeitig. Nahm Liz sie bereits als Konkurrentin um die Gunst der Männer in der Redaktion wahr? War einer der hilfsbereiten Kollegen einer ihrer eigenen Lieblinge? Wer würde da wohl wie an sie herantreten? Würde sie sich durch die Bars von Manhattan und im Village schleifen lassen müssen?

Sie waren angekommen. Ein Gepäckträger, den Liz als Bellhop bezeichnete, jemand, der beim Klang einer Glocke dienstbereit herbeisprang, half ihr mit dem Koffer. Liz passte auf, dass alles beim Einchecken in Ordnung war, und ging mit Johanna aufs Zimmer.

Das Zimmer war klein, mit einem winzigen Schreibtisch, der ihr zu Haus in Berlin bestenfalls als Abstellfläche für eine Blumenvase gedient hätte, aber ansonsten sauber, weiß und ordentlich. Sie sah auf dem Weg über den langen Gang durch das schmucklose, schlichte Gebäude in die anderen Zimmer. Es gab keine Unterschiede. Ein Hotel mit identischen Bienenwaben.

»Es ist spät, Ann. Wenn du möchtest, lasse ich dich jetzt allein. Sonst warte ich gern unten an der Bar auf dich, auf einen Absacker, als Willkommensgruß. Was meinst du?«

»Ich bin in einer Viertelstunde unten.«

Johanna packte ihren Koffer aufs Bett, suchte ihre Waschsachen heraus und duschte ausgiebig. Sie war nicht müde; während des achtstündigen Fluges hatte sie schlafen können.

Etwas anderes war von ihr abgefallen, ihre alte Existenz; die Bedrohung ihres Lebens. Aber auch alle alten Beziehungen und Freundschaften; niemand kannte sie mehr.

Es war eher ein Gefühl von Kälte und Erschöpfung als von Müdigkeit. Schlafen konnte sie noch nicht, sie war zu neugierig auf ihr neues Leben.

Die Mappe und das Buch, die Liz auf den winzigen Schreibtisch gelegt hatte, ließ sie unberührt. Das hatte Zeit. Sie wollte ein Gespür für das entwickeln, aus persönlichen Gesprächen, was da auf sie zukam.

Liz saß vor einem Glas Wasser an der Bar und las, als sie herunterkam. Sie stand von ihrem Hocker auf.

»Wir können uns auch an den Tisch setzen und etwas essen, es ist halb sechs«, schlug sie vor.

»Ich hatte im Flieger zwei gute Mahlzeiten, aber danke«, entgegnete Johanna. »An der Bar redet es sich besser. Ich denke, ich möchte einen Cosmopolitan.«

Liz entschied sich für einen Gin Tonic.

»Halte dich anfangs an Ryan Gardiner«, empfahl sie ihr. »In der Redaktion, meine ich. Er kann dir bei vielen Dingen helfen. Er ist äußerst hilfsbereit, und du musst außer Freundlichkeit keine Gegenleistungen erbringen. Sein Mann, Justin Garcia, ist Makler. Die beiden würden sich überbieten, dir etwas Passendes zu suchen, Ann.«

Johanna grinste. »Und vor wem muss ich mich in der Redaktion hüten, Liz?«

Der Kellner stellte die Getränke vor ihnen ab.

»Vor mir.«

Johanna griff zu ihrem Manhattan, trank und schluckte. Sie hatte nichts gegen Frauen, aber diese Avancen hatte sie nicht erwartet, sie passten ihr auch nicht.

Sie stellte ihr Glas ab und lachte. »Aha. Und sonst?«

Liz lachte ebenfalls. Dem Anschein nach wusste sie nicht, was sie von der Antwort halten sollte.

»Ich denke, du wirst sehr gefragt sein. Du wirst schon sehen. Jemand Neues sorgt immer für Aufregung bei den Kollegen, und um die Leckerbissen reißen sich regelmäßig alle. Langweilig wird dir nicht werden, Ann. Ich bin sicher, du kannst damit umgehen.«

Liz trank ihren Gin aus und gab dem Kellner ein Zeichen. »Du wirst müde sein, meine Liebe. Wenn du willst, kannst du dich zurückziehen. Oder sollen wir noch ein wenig um die Blocks ziehen?«

Johanna bemerkte ihre unruhigen Seitenblicke zur Tür. Liz hatte noch etwas vor, ihr Angebot war höflich gemeint gewesen. Sie gähnte.

»Danke, riesig nett«, entschuldigte sie sich. »Ich bin wirklich etwas geschafft. Ich denke, ich lese noch ein wenig und lege mich dann hin. Keep in touch«, sagte sie und legte Liz ihre Hand auf den Unterarm. »Wir sehen uns. Ich freue mich auf alles.«

Liz rutschte von ihrem Hocker herunter. »Dann lies doch gleich diesen Roman. Er soll gut sein, meinte Johannes von der deutschen Zentrale.«

Der Kellner hielt Liz ein Gerät hin, sie bezahlte durch Hinhalten ihres Handys.

»Ruh dich gut aus, meine Liebe«, hauchte sie ihr ins Ohr, während sie sie flüchtig umarmte. »Ich brauche dich ausgeruht.«

Johanna brachte sie zur Tür, dann ging sie zurück zu ihrem Cosmopolitan, trank ihn aus und bestellte sich einen neuen. Sie blieb gleich an der Bar sitzen.

Dass Liz sie anscheinend mochte, gefiel ihr nicht. Das konnte zu Komplikationen führen, wenn sie sich anderweitig engagierte. Und wenn sie das nicht tat, würde Liz das womöglich als Bereitschaft missinterpretieren.

Beides war nicht gut.

Sie würde Job und Privatleben gut voneinander trennen müssen.

Ein Mann setzte sich neben sie, ein Glatzkopf mit Muskeln wie ein Bauarbeiter.

»Can I buy you a drink?«, benutzte er die Standardformel von Männern, denen sonst nichts einfiel. »Kann ich dich zu einem Drink einladen?«

»Danke, als großes Mädchen kann ich das selbst, und reden will ich auch nicht«, wies sie ihn ab.

»Schwedin?«, fragte er ungerührt zurück. »Du siehst aus wie eine. Du hast dir die Haare gefärbt, sehe ich.«

Johanna ließ sich ihre Überraschung nicht anmerken. Was war das? Wusste der Typ etwas über sie? Über ihre richtige Haarfarbe? War doch noch jemand hinter ihr her?

»Friseur, oder was?«, fragte sie stattdessen zurück. »Tut mir leid. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich muss nachdenken.«

Lieber hätte sie ihm gesagt, just piss off, Noddy, verpiss dich, du Heini, aber an ihrem ersten Tag hier wollte sie höflich bleiben.

Sie setzte sich einen Hocker weiter weg von dem Typen, auch wenn er gar nicht mal schlecht aussah. Dafür hatte sie heute keine Zeit; außerdem war sie es gewohnt, dass sie es war, die über ihre Dates bestimmte.

Der Typ kam ihr nach.

»Wohnst du hier im Hotel?«, fragte er. »Ich will nicht aufdringlich sein, aber die meisten Gäste hier nutzen meinen Service. Ich habe ein paar Limos, ich kenne alle Schleichwege in Manhattan, wenn du mal rasch irgendwo hinwillst, dann ruf mich an. Brandon.«

Er streckte ihr die rechte Hand entgegen, und als Johanna keine Anstalten machte, sie zu ergreifen, zauberte er mit einer raschen Bewegung eine Karte hervor, die er vor sie hinlegte.

Brandon MacIntosh, las sie. Limo- und Taxidienste, Besorgungen aller Art.

Sie nahm sie an sich, trank ihren Drink aus und winkte dem Kellner. So schnell ließ sich der Typ wohl nicht abschütteln.

»Okay, Brandon. Vielleicht komme ich ja darauf zurück.«

Sie gab dem Kellner Bargeld. Lieber hätte sie den Cocktail auf ihr Zimmer buchen lassen, aber dann hätte der Glatzkopf ihre Zimmernummer gesehen.

»Und du bist?«, fragte der Muskelmann zurück.

»Ann. Ich heiße Ann.«

Im Lift fragte sie sich, wer sie denn nun in Wirklichkeit war.

*

Zurück im Zimmer stellte sie fest, dass sie nicht im Mindesten müde war. Sie hätte gern weiter an der Bar gesessen, in den Spiegel zwischen die Flaschen gesehen und in ihrem Spiegelbild gelesen, was ihr die Zukunft wohl brachte. Aber allein an einer Bar in New York, das ging scheinbar nicht.

Sie war zum ersten Mal allein in der Stadt. Bei früheren Besuchen war sie immer in männlicher Begleitung gewesen.

In Italien, wo sie vor gefühlten sechs Monaten ihren Flieger nach London bestiegen hatte, war es jetzt drei Uhr nachts. Müde war Johanna trotzdem nicht; sie war in einem neuen Leben angekommen, das sich anfühlte wie ein zu großer und zu schwerer kratziger Mantel.

Sie ging ins kleine Bad, putzte sich die Zähne, schminkte sich ab und nahm noch eine warme Dusche, um müde zu werden.

Es half nichts.

Was soll’s, dachte sie. Mache ich mich eben fertig für die Nacht und lese noch ein wenig. Dann habe ich bei Arbeitsbeginn weniger zu tun.

Sie begann zu lesen.