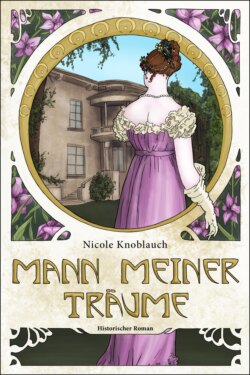

Читать книгу Mann meiner Träume - Nicole Knoblauch - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление3. November 2010 (irgendwann 1785)

Anfang

Licht. Ich öffnete die Augen, doch gleißende Helligkeit zwang mich, sie sofort wieder zu schließen. Diesmal öffnete ich nur Schlitze. Schemenhaft erkannte ich eine menschliche Silhouette.

Bemüht mit der Hand die Augen zu schützen, murmelte ich: „Nehmen Sie das Licht weg!“

Es verschwand nicht, aber der Schemen sprach: „Wer seid Ihr? Wie seid Ihr hier hereingekommen? Was wollt Ihr hier?“ Die Fragen kamen schnell hintereinander, gestellt von einer männlichen, herrischen Stimme mit einem eigenartigen Akzent.

„Es tut mir leid ...“ Moment! Stopp! Sprach ich Französisch?

„Was tut Euch leid?“, herrschte der Mann mich an. Er sprach tatsächlich Französisch. Allerdings mit stark südländischem Akzent. Italienisch vielleicht? Sehr merkwürdig.

Das Licht erlaubte es mir immer noch nicht, die Augen mehr als einen Spalt breit zu öffnen.

„Zu hell!“, fauchte ich den Mann an - und tatsächlich veränderte die Lampe ihre Position und ich konnte endlich sehen. Erleichtert ließ ich meine Hand sinken.

„Name und Begehr!“, forderte die Stimme mich auf.

„Marie.“ Mist! Warum nannte ich meinen richtigen Namen? Schließlich wusste ich nicht, wo ich war, oder was das alles zu bedeuten hatte.

„Marie und weiter?“ Der Mann klang langsam etwas genervt.

Ich nannte den erstbesten Namen, der mir einfiel: „Seurant, Marie Seurant.“ Der falsche Name kam mir über die Lippen, als hätte ich nie einen anderen gehabt.

„Was macht Ihr hier?“

„Keine Ahnung!“ Wollte er mich reizen? „Ich weiß nicht einmal, wo ich mich im Moment befinde.“

Schweigen schlug mir entgegen. Warum antwortete er nicht? War das Schweigen gut oder schlecht für mich?

„Wir sind im Hof der Militärschule von Paris. Wie zum Teufel seid Ihr hier hereingekommen? Es stehen überall Wachen!“

Paris? Was zur Hölle machte ich in Paris? Möglichst unauffällig sah ich mich um. Es herrschte vollkommene Dunkelheit. Also musste ich mich mit dem begnügen, was ich hatte: Ich saß auf dem Boden und vor mir stand dieser Mann mit seiner Laterne, deren Licht einen knappen Meter weit leuchtete. Festgetretene Erde unter meinen Fingern deutete darauf hin, dass ich mich möglicherweise wirklich in einem Hof befand. Sah ich da nicht die Umrisse großer Gebäude um mich herum?

Wenn ich tatsächlich in Paris war, erklärte das zumindest, warum wir Französisch sprachen.

„Welches Jahr?“ Au weia, was war das denn für eine Frage? Jetzt musste er mich für völlig planlos halten. Welches Jahr sollte schon sein?

Seine Kleidung sah allerdings nicht modern aus. Nach allem, was ich in der Dunkelheit erkannte, trug er eine rote Kniebundhose und einen dunkelblauen Uniformrock mit roten Aufschlägen und silbernen Tressen. Dazu einen schwarzen Dreispitz. Die Uniform erinnerte mich an Bilder von Soldaten aus der Zeit Friedrichs des Großen.

Mein Blick wanderte an mir hinunter. Was war denn das? Das am Oberkörper eng sitzende Kleid, das sich in einem weiten Rock aufbauschte, überraschte mich. Darunter schien eine Schnürbrust meinen Körper zu formen. Vorsichtig bewegte ich mich in verschiedene Richtungen. Bequemer als ich gedacht hätte. Zusammen mit seiner Uniform datierte ich die Kleidung auf spätes 18. Jahrhundert.

„1785“, beantwortete er meine Frage.

Ha, ich lag richtig! Aber war das ein Grund, sich zu freuen?

„Was soll das? Ich müsste Euch melden.“ Er hob die Laterne ein klein wenig, so dass ich seine Gesichtszüge erahnen konnte.

In dem Moment klingelte es bei mir: 1785? Paris? Militärschule? Das Jahr, in dem Napoléon Bonaparte seinen Abschluss an dieser Akademie gemacht hatte. War ich deshalb hier? Wäre es nicht toll, ihn zu sehen?

Mit einem, wie ich hoffte, naiven Augenaufschlag blickte ich wieder zu dem Mann. „Entschuldigt meine Unhöflichkeit, Monsieur. Ich bin hier, um meinen Bruder zu besuchen.“

„Mitten in der Nacht?“ Seine Brauen hoben sich. „Wer soll das sein?“ Skepsis sprach aus jedem seiner Worte.

„Napoleone Buonaparte.“ Überzeugend klang das nicht einmal in meinen Ohren.

„Euer Bruder?“

Verflixt, warum hatte ich das Gefühl, dass er sich über mich lustig machte?

„Ja.“

„Das ist ein Scherz! Wie eine meiner Schwestern seht Ihr nicht aus!“ Mit einer angedeuteten Verbeugung fügte er hinzu: „Erlaubt, dass ich mich vorstelle: Napoleone Buonaparte. Was wollt Ihr von mir?“ Er sprach seinen Vornamen 'Nabulione' aus.

„Ich ... ich ...“ Mir blieben die Worte weg. Was hätte ich auch sagen sollen? Aus Verlegenheit schwieg ich und betrachtete ihn genauer - soweit das in dem trüben Licht möglich war. Nicht besonders groß und sehr dünn, fast ausgezehrt stand er vor mir. Das lange, dunkles Haar zu einem Zopf gebunden. Ich sah das markante Kinn und die Adlernase, die ihn als Erwachsenen auszeichnen sollten. Die rundlichen Züge, die man von Gemälden kennt, fehlten gänzlich. Und diese Augen! Über diese Augen hatte ich viel gelesen. Wunderschön sollen sie gewesen sein. Manch einer dichtete ihm sogar an, dass er ihre Farbe willentlich verändern konnte. Ich blickte in ein tiefes Blau, das zum darin Versinken einlud. Verwirrt schüttelte ich den Kopf. Kein Wunder, dass ich ihn nicht erkannt hatte. Er hatte einfach keinerlei Ähnlichkeit mit der bekannten historischen Persönlichkeit - und er starrte mich ungeduldig an.

Sag was, Marie. Wenn es sich hier um einen Traum handelte – und was sollte es sonst sein - konnte ich sagen, was ich wollte. Also los!

„Ich möchte mich mit einem der berühmtesten Männer der Welt unterhalten.“

„Mit mir?“ Er musterte mich aufmerksam.

„Ja! Eure Leistungen als Feldherr wird man in einem Atemzug mit denen Alexanders des Großen und Caesars nennen – oh, und Ihr werdet Kaiser der Franzosen.“ Das klang jetzt selbst in meinen Ohren wahnsinnig.

„Moment, Moment!“ Mit erhobener Hand unterbrach er mich. „Was sagt Ihr da? Ihr kennt die Zukunft?“ Für ihn klang das offensichtlich auch wahnsinnig.

„So ähnlich.“

Sein Lachen ließ mein Herz schneller schlagen.

„Kaiser der Franzosen, ja?“

Ich nickte.

Er neigte den Kopf leicht zur Seite, streckte das Kinn nach vorne und straffte die Schultern. „Wisst Ihr, mir gefällt der Gedanke, einmal ein großer Feldherr zu sein.“ Seine Gesichtszüge verhärteten sich. „Aber für Frankreich? Niemals!“

Das war deutlich.

„Was wisst Ihr noch?“

Zumindest hatte ich sein Interesse geweckt.

„Wieso werde ich Kaiser? Frankreich ist eine Monarchie – es gibt einen König, keinen Kaiser.“ Mit einer fließenden Bewegung setzte er sich mir gegenüber auf den Boden. Die Laterne stand jetzt zwischen uns. „Wenn Ihr so viel über meine Zukunft wisst, kann Euch die Gegenwart nicht fremd sein. Ich und Frankreich oder diese Akademie ...“ Er brach ab und deutete mit einer vagen Handbewegung in die Richtung, in der ich Gebäude vermutete. „Frankreich interessiert mich nicht. Ich nehme, was es mir bieten kann und gehe meinen eigenen Weg. Korsika heißt mein Ziel, nicht Frankreich.“

Pathetisch. Aber leidenschaftlich. Seine Zukunft hatte er längst geplant.

Schade nur, dass sie nicht so verlaufen würde, wie er sich das vorstellte. „Frankreich wird sich ändern. Korsika könnt Ihr nicht befreien.“

„Natürlich kann ich das!“ Seine Hand knallte so fest auf den Boden, dass Staub aufwirbelte. „Es ist meine Heimat. Wenn es sich dafür nicht zu kämpfen lohnt, wofür dann?“ Angriffslustig streckte er das Kinn vor.

Kampfgeist hatte er, auch wenn ihm das in diesem Fall wenig nützen würde. „Man wird nicht auf Euch hören, Euch nicht glauben und Eure Familie letztendlich von Korsika vertreiben.“

„Das wird sich zeigen!“, antwortet er stirnrunzelnd. „Die Buonapartes vertreibt man nicht so leicht!“

Die Geschichte sprach eine andere Sprache. Ich wollte nicht weiter darauf eingehen und wechselte das Thema: „Vorher passiert allerdings einiges: am 14. Juli 1789 wird die Pariser Bevölkerung die Bastille stürmen. Dieses Ereignis tritt Dinge los, die Frankreich und Europa in ihren Grundfesten erschüttern: Adel und Kirche werden ihre Macht verlieren und das Volk eine Stimme bekommen. Nach zehn wechselhaften Jahren werdet Ihr an der Spitze eines Konsulats stehen und schließlich Kaiser werden.“

Seine Augen leuchteten klar, offen und intelligent.

„Dann hilft mir alles, was ich in dieser Schule lerne, auf dem Weg ein großer Feldherr zu werden?“ Er drehte den Kopf und betrachtete das Dunkel hinter sich.

„Ja. Eure Taktiken und Schlachtpläne werden einmal Lehrstoff für junge Offiziere sein. Kriege werden damit gewonnen.“

Sein Blick wanderte zurück zu mir und flackerte jetzt intensiv. „Das klingt eher nach mir. Feldherr? Ja! Kaiser? Nein!“

Gedankenverloren zerrieb er einige Staubkörner zwischen den Fingern. „Was wisst Ihr noch? Werde ich Söhne haben? Die Frau fürs Leben finden?“

Sollte ich ihm jetzt sagen, dass er mehr Geliebte haben würde, als die letzten drei Könige zusammen? Dass in wenigen Jahren keine mehr wagen würde, 'nein' zu ihm zu sagen? Oder dass ihm kaum eine etwas bedeuten würde? Dieser Junge neben mir war gerade erst sechzehn. Sicherlich hatte er hochtrabende Träume und vielleicht eine romantische Vorstellung von der Liebe. Ich wollte nicht diejenige sein, die ihm diese Träume nahm. Das würde die Realität früh genug erledigen.

„Sagen wir es so: Ihr werdet Euch einmal verloben und zweimal heiraten.“ Eine diplomatische Antwort.

„Ich heirate meine Verlobte nicht?“ Seine Augen verengten sich.

„Nein. Ihr verlasst Eure Verlobte, um Eure erste Frau zu heiraten - und die werdet Ihr verlassen um die zweite zu bekommen.“

„Man kann seine Ehefrau nicht verlassen und eine andere heiraten!“, warf er mit triumphierendem Lächeln ein.

Richtig, die Scheidung würde es auch erst nach 1789 geben. „Die Revolution wird viel verändern. Mann und Frau müssen nicht mehr ein Leben lang zusammen bleiben. Man kann sich scheiden lassen.“

Er nickte bedächtig. „Das heißt, meine Frau und ich wollen nicht mehr zusammenleben?“

„So in der Art, ja.“

„Was heißt 'so in der Art'?“

Ich seufzte. Gut, die Wahrheit: „Sie wird kein Interesse an der Scheidung haben.“

„Aber ich? Betrügt sie mich? Liebe ich eine andere?“

Die Fragen kamen immer schneller. Meine Antworten immer zögernder. „Nein, Ihr müsst Eure Macht festigen und wollt dafür eine Frau aus einem Kaiserhaus. Joséphine kann keine Kinder bekommen und Ihr braucht einen legitimen Erben.“

Er nickte und schürzte kurz die Lippen: „Ich werde illegitime Kinder haben?“

„Zwei Söhne.“ Nur die hatte er offiziell anerkannt.

Abwehrend verschränkte er die Arme vor der Brust. „Von einer Frau?“

„Nein, von zwei.“

Seinen Blick skeptisch zu nennen, wäre untertrieben. „Aha!“ Mehr sagte er nicht. Dann kam er zum ursprünglichen Thema zurück: „Und meine Verlobte verlasse ich, da ich meine erste Frau kennenlerne?“ Er zögerte kurz. „Ich wage kaum, zu fragen: Ich liebe meine Verlobte nicht?“

„Ich weiß nicht, ob Ihr Eure Verlobte lieben werdet.“ Ich hatte mir nie Gedanken über Napoléons Gefühle für Désirée Clary gemacht. Es gab zwar noch einige seiner Briefe an Désirée, doch sie klangen eher belehrend als liebend. Nicht zu vergleichen mit den heiß glühenden Briefen an seine erste Frau Joséphine.

„Sicher ist, dass Ihr von ihr getrennt sein werdet. In dieser Zeit trefft Ihr Joséphine und heiratet sie. Wenn ich das richtig verstehe, soll sie Eure große Liebe sein."

Er stützte das Kinn auf die Hände und musterte mich aufmerksam. „Man könnte glauben, Ihr könntet diese Frau nicht leiden.“

Ich muss überrascht ausgesehen haben, denn er sagte mit einem schiefen Grinsen: „Euer Tonfall hat sich verändert, als Ihr den Namen Joséphine ausgesprochen habt.“

Die Bücher hatten recht: Er war ein guter Beobachter und hatte mich ertappt.

„Na ja, irgendwie stimmt das. Ich glaube nicht, dass ich sie mögen würde.“

Die Wahrheit war, dass ich mich immer gefragt hatte, was er an dieser Frau gefunden hat. Sie belog und betrog ihn und er verzieh ihr wieder und wieder. Vielleicht stimmt es, dass Liebe blind macht. Er bemerkte jedenfalls irgendwann, was sie trieb - und zahlte es ihr mit gleicher Münze heim. Geliebt hat er sie aber auf seine Weise bis zum Schluss. Was wohl geworden wäre, wenn sie seine Gefühle erwidert hätte?

„Ich werde sie lieben?“ Er runzelte die Stirn. „Das macht keinen Sinn. Vorhin sagtet Ihr, ich würde sie verlassen. Aus Machtgier, wenn ich das richtig verstanden habe.“

Das hatte ich zwar so nicht gesagt, aber gemeint. Wie sollte ich ihm das erklären? „Jede Liebe, die nicht erwidert wird, stirbt irgendwann.“

Seine Miene verschloss sich. „Sie liebt mich also nicht. Wird es den Frauen und Kindern gut gehen?“ Sein ernster, nüchterner Tonfall, sollte wohl verbergen, wie wichtig ihm diese Frage war.

„Ja. Ihr werdet Eure Kinder finanziell absichern. Eure Verlobte wird einen Eurer Marschälle heiraten und durch Joséphs Frau wird sie zu Eurer Schwägerin. Und was Joséphine angeht: Sie wird ein Leben in Ruhm und Ansehen führen und nicht nachtragend sein.“

Schon als ich Joséphs Namen erwähnte, schürzte er die Lippen und zog die Brauen hoch. „Ihr meint meinen Bruder Giuseppe? Warum nennt Ihr ihn Joséph?“

„Die ganze Familie wird die Namen ändern. Giuseppe wird zu Joséph, Luciano wird Lucien, Anna wird Elisa, Luigi wird Louis, Paola nennt sich Pauline, Annunziata wird Caroline, Girolamo wird Jerôme und Ihr werdet Napoléon Bonaparte und dann Napoléon I. Für Franzosen einfacher auszusprechen.“

Er starrte mich mit offenem Mund an. „Ihr kennt die Namen all meiner Geschwister? In der Reihenfolge ihrer Geburt? Der kleine Girolamo ist gerade mal zwei Jahre alt. Ich habe ihn noch nie gesehen.“ Kopfschüttelnd fragte er weiter: „Wir sprachen von der Liebe. Was ist mit meiner zweiten Frau? Werde ich mit ihr glücklich?“

„Sie wird Euch den ersehnten Sohn schenken.“

Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Nichts vom Ende, von Verbannung, Einsamkeit und Schmach. Ich hatte schon viel zu viel gesagt.

Das Gefühl gehen zu müssen, traf mich wie ein Schlag. Etwas in meinem Inneren zog mich von ihm weg. Ich kann es nicht besser beschreiben.

„Was soll ...“, begann er, doch ich unterbrach ihn: „Es tut mir leid, ich muss gehen.“

Er hielt mich zurück. Die Berührung zauberte ein Lächeln auf mein Gesicht.

„Wie alt seid Ihr, Marie?“

„Neunzehn.“ Glatt gelogen. Ich war siebenundzwanzig. Aber ich befand mich in einem Traum – und neunzehn passte besser zu sechzehn.

„Drei Jahre älter als ich. Woher kennt Ihr mich? Meinen Namen? Meine Familie?“

Ich hatte gehofft, er würde diese Frage nicht stellen. Also beschloss ich, sie einfach nicht zu beantworten. „Ich muss gehen.“

Erneut hielt er mich am Arm fest. „Werde ich Euch wiedersehen?“ Er errötete leicht. „Ich möchte Euch ein Geschenk machen, falls ich Kaiser werde.“

Würden wir uns wiedersehen? Ich würde gerne den etwas älteren Napoléon treffen. Der hier war fast noch ein Kind. „Möglicherweise“, antwortete ich mit ebenfalls brennenden Wangen und lief in die Nacht hinein.

„Wow, das nenne ich einen abgefahrenen Traum.“ Anna hatte aufmerksam zugehört und lehnte sich jetzt entspannt zurück.

„Sag ich doch. So was habe ich noch nie erlebt. Der Traum hielt mich den ganzen Tag gefangen.“ Versonnen lächelte Marie in ihr Weinglas.

„Und ich dachte, du wolltest nicht mit mir über Stefan reden.“

„Das auch.“ Sie grinste und streckte sich. „Alles war so real, Anna. Ich habe echte Erinnerungen, die nicht so klar sind.“

„Hast du eine Idee, warum du so etwas träumst?“

„Weil ich mich in den letzten Wochen wieder mit ihm beschäftigt habe? Ich habe viel gelesen und bin meinen Lieblingsfragen nachgegangen.“

Anna ließ ihre Cousine nur aus einem einzigen Grund weiter reden: Ihre große Erleichterung darüber, dass es Marie endlich besser zu gehen schien. Deshalb hörte sie zu, obwohl sie das alles mehr als einmal gehört hatte.

„Was trieb diesen Mann an?“, fragte Marie gerade. „Wie wurde er der Mensch, der er war? Wie begründete er sein Handeln? Warum sah er im einen Moment so klar und zog im nächsten scheinbar blind in den Untergang? Wieso wartete er einmal besonnen ab und schlug dann unüberlegt zu? Setzte sich mit einem Lächeln über alle Regeln hinweg, um sich ihnen im nächsten Moment zu unterwerfen? Das ist wahnsinnig spannend!“ Marie blickte zu Anna und lächelte reumütig. „Entschuldigung. Da ist meine Begeisterung mit mir durchgegangen.“

„Macht nichts.“ Anna streckte sich ausgiebig. „Ich freue mich ja, dass du wieder die Alte bist. Den Zombie, zu dem Stefan dich gemacht hatte, mochte ich nämlich nicht.“

„War unerträglich, oder?“

„Ja!“ Anna unterstrich ihre Antwort mit einem kräftigen Kopfnicken.

Gähnend stellte Marie ihr leeres Weinglas ab und stand auf. „Ich glaube, ich geh ins Bett. Wenn ich mich hier so umschaue, haben wir morgen viel zu tun.“

Annas Blick wanderte durch den Raum. Vor dem großen Bücherregal, das eine ganze Wand des geräumigen Wohnzimmers einnahm, stapelten sich die Bücherkisten. Einige alte Modestiche lehnten an der Wand und warteten darauf aufgehängt zu werden.

„Das schaffen wir und dann sind wir wieder eine richtige Familie, so wie früher!“

„Danke, dass du das organisiert hast und ich etwas hatte, wohin ich zurückkommen konnte.“ Marie legte ihre Arme um Anna.

„Gern geschehen. Du weißt, dass ich schon vor Jahren mit dir zusammenziehen wollte.“ Anna stellte ebenfalls ihr Glas ab und drückte ihre Cousine.

Marie erwiderte den Druck. „Ich weiß. Jetzt war einfach der richtige Zeitpunkt. Im Februar wäre ich eh hierher gezogen, da ich dann an der neuen Schule anfangen werde.“

„Meine Cousine die Grundschullehrerin! Wer hätte das gedacht. Und jetzt wohnst du nur knapp tausend Meter von der neuen Schule entfernt. Gut, dass du Stefan los bist! Mit ihm an deiner Seite wäre ich nicht mit dir zusammengezogen. Und du nicht mit mir.“

„Stimmt.“ Marie löste sich von Anna und stand auf. An der Tür drehte sie sich noch einmal um. „Ich glaube, die Napoléonsachen sollten in mein Zimmer. Ich will sie um mich haben.“ Ein verlegenes Lächeln zog über ihr Gesicht. „Außerdem werde ich den Napoléontraum aufschreiben. Das will ich nicht vergessen. Es ist fast ein wenig, als hätte ich ihn echt getroffen.“ Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer und Anna blickte ihr versonnen nach. Das war ganz entschieden die alte Marie!