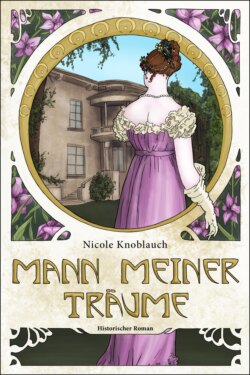

Читать книгу Mann meiner Träume - Nicole Knoblauch - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление8. November (Frühjahr 1790)

Anna erwachte durch ein leises Klopfen an der Tür. „Ja?“, murmelte sie verschlafen.

Sie hörte die Tür knarzen und Maries Stimme: „Darf ich reinkommen? Du musst das lesen!“

Sofort war Anna hellwach. „Ist etwas passiert?“

„Nein. Ja. Ich weiß nicht. Lies es. Ich möchte deine Meinung hören.“

Veränderung

Meer. Salzige Luft füllte meine Lungen und ich sog gierig den Duft ein. Kreischende Möwen übertönten ab und an das sanfte Rauschen der Brandung. Ich öffnete die Augen und da lag es vor mir. Ruhig glitzerte es in der Sonne. Sie stand noch nicht sonderlich hoch, versprach aber einen heißen Tag.

Rechts von mir erstreckte sich der Strand scheinbar endlos. Links ragte eine massive Festungsanlage empor. Dahinter lag eine Stadt.

In diesem Moment läuteten die Kirchenglocken und ich wusste, wo ich war: Korsika. Genauer: Ajaccio, Napoleones Geburtsstadt.

Meine Füße versanken im Sand und ich streifte die Schuhe ab. Strümpfe trug ich keine, aber ein langes Kleid, das mit einem breiten, über den Brüsten gekreuzten Tuch auf Taille gebracht war. Schnürbrust oder Mieder fehlten. Mein Haar bedeckte ein im Nacken verknotetes Kopftuch. Ich öffnete den Knoten, schloss für einen Moment die Augen und genoss den warmen Sand zwischen den Zehen und den kühlen Wind im Haar.

„Marie? Marie Seurant?“

Das Blut rauschte laut durch meine Adern und wisperte seinen Namen: Napoleone.

Freudestrahlend drehte ich mich um und breitete die Arme aus. Ein Lächeln erhellte sein Gesicht und er beschleunigte seine Schritte. Die nackten Füße versanken leicht im Sand, das weite Hemd und offene Haar flatterten im Wind.

Sobald er vor mir stand, nahm er meine Hand und hauchte einen Kuss darauf. „Du bist es wirklich!“

„Ja.“

„Ich wusste, dass ich dich wieder sehe!“ Seine geflüsterten Worte ließen mein Herz flattern und ich begann zu lachen. Aus Verlegenheit, aus Freude, vor Glück!

„Es ist schön, hier zu sein!“ Ich entzog ihm meine Hand und drehte mich ein paar Mal im Kreis.

Er stimmte in mein Lachen ein und wenige Sekunden später lag ich in seinen Armen. Keine Ahnung, wie es dazu gekommen war. Unsere Gesichter berührten sich fast, sein Blick verfing sich in meinem und ich hörte auf zu denken. Sein heißer Atem streifte meine Wange, doch er küsste mich nicht.

Er sah mich nur an, als wolle er in meine Seele blicken. Ich wagte nicht, zu atmen, aus Angst, er könnte das Zittern bemerken, dass mich erfasst hatte. Mit geschlossenen Augen erwartete ich seinen Kuss – der nicht kam.

Stattdessen ließ er mich los und fasste meine Hand. „Ich werde dich meiner Familie vorstellen“, sagte er in einem Tonfall, als gäbe es nichts Wünschenswerteres auf der Welt.

Der Familie? Dieser Horde undankbarer Hyänen, von denen er sich sein ganzes Leben lang nicht lösen würde?

„Du siehst nicht begeistert aus.“

Da hatte er völlig recht. Ich war nicht begeistert. „Na ja, ich bin nicht auf einen Besuch bei deiner Familie vorbereitet.“

„Was gibt es da vorzubereiten? Ich habe ihnen alles über dich erzählt.“

Er schien das für etwas Gutes zu halten.

„Mama brennt darauf, dich kennenzulernen!“

Aber wollte ich sie kennenlernen? Nach allem, was ich über Letitia Buonaparte wusste, war ich mir da nicht sicher. „Sie wird dich mögen! Wenn wir uns beeilen, sind wir vor ihnen wieder im Haus.“

„Wo sind sie?“

„In der Messe.“ Er lächelte verlegen. „Ich dachte, ich könnte die Zeit sinnvoller nutzen.“

„Indem du am Strand spazieren gehst?“ Ich zwinkerte ihm zu.

„Nun, ich ...“ Er lächelte verlegen. „Ehrlich gesagt, ja.“

„Ich langweile mich auch immer ganz entsetzlich im Gottesdienst.“

Jetzt zwinkerte er mir zu. „Lass das unser Geheimnis bleiben. Für meine Familie habe ich wichtige Erledigungen zu machen, die unsere Besitztümer betreffen.“ Er reichte mir seinen Arm und grinste übers ganze Gesicht. „Ich zeige dir das Haus Buonaparte!“

Nach wenigen Metern erreichten wir die Uferstraße. Ich schlüpfte in meine Schuhe, doch Napoleone ging einfach weiter, als hätten wir den Strand nicht verlassen.

„Bist du so zum Strand gelaufen?“ Mich wunderte, dass er weder Jacke, noch Schuhe trug.

„Ich dachte nicht, dass mich jemand sieht.“ Er hielt an und nahm mir das Kopftuch aus der Hand. „Das solltest du tragen.“ Geschickt wand er den Stoff und knotete ihn im Nacken. Seine Fingerspitzen berührten wie zufällig meine Schulter und ein warmes Kribbeln durchlief mich. „Jetzt kannst du dich in der Stadt sehen lassen.“

Das Haus lag nicht weit vom Strand entfernt und keine Menschenseele befand sich auf den Straßen. Dieser Teil der Stadt sah völlig anders aus als Auxonne. Die Häuser waren größer, in gutem Zustand und zwischen ihnen standen stämmige Palmen. Einige hatten kleine, liebevoll angelegte Vorgärten.

Als hätte er meine Gedanken gelesen sagte er: „Etwas ganz anderes als Frankreich, nicht wahr?“

Ich nickte. „Ich staune über den Platz, den ihr hier habt.“

„Oh, da gibt es auch andere Gegenden. Aber du hast recht. Hier im Viertel kann man es sich leisten.“

Seine Betonung des Wortes 'man' ließ mich aufhorchen. Seit dem Tod seines Vaters litt die Familie unter Geldproblemen.

„Und hier ist es! Das Haus Buonaparte.“

Ich musste einen kleinen Aufschrei unterdrücken, den im Wesentlichen sah das Haus genauso aus, wie heute. Fast quadratisch erhoben sich die drei Stockwerke mit dem flachen Dach. An einigen Stellen bröckelte der gelbe Putz von den Wänden, was ihm einen gewissen Charme verlieh. Im Gegensatz zu heute gab es keine direkten Nachbarn und so sah es aus, als läge das Haus in einem kleinen Park. „Es ist wunderschön!“

„Meinst du?“, fragte er skeptisch. „Es müssten einige Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, für die uns das Geld fehlt. Aber es bietet ein Dach über dem Kopf.“

Wir traten in den weiträumigen Flur. Rote, achteckige Fliesen auf dem Boden, gelb getünchte Wände und weiße Türrahmen: Genau so hatte ich es mir vorgestellt.

Er führte mich in einen eleganten Wohnraum. Vergoldete Möbel, ein Kristallleuchter und ein Marmorkamin zeugten von dem ehemaligen Reichtum der Familie. Bücherregale bedeckten jedes Fitzelchen freie Wand.

„Sieh dich um. Ich werde mich schnell umziehen und dann warten wir auf meine Familie.“ Seine Hand strich sanft über meinen Arm. Die Berührung hinterließ eine leichte Gänsehaut. Mit einem Lächeln registrierte er meine Reaktion und verließ das Zimmer.

Die Bücherregale zogen meine Aufmerksamkeit auf sich. Ablenkung war gut! Hier fanden sich alle großen Denker der letzten 2000 Jahre: Homer, Platon, Machiavelli, Voltaire und viele mehr. Das musste die Sammlung seines Vaters sein. Carlo Buaonaparte hatte großen Wert auf Bildung gelegt und dieses Wissen an seine Kinder weitergeben wollen.

Ich griff nach einem Band der Ilias und stellte gerade enttäuscht fest, dass nur der Einband in lateinischer Schrift war, als ich draußen Schritte hörte. Viele Schritte und das muntere Geplapper von Kindern.

Nervös blickte ich zur Tür. Wo blieb Napoleone? Hoffentlich kam er, bevor man mich hier entdeckte.

Zu spät. Die Tür ging auf und ich sah mich einem etwa zehnjährigen Mädchen gegenüber.

Ihr Blick wanderte von mir zu dem Buch in meiner Hand und dann im Zimmer umher. Sie sagte etwas, doch ich verstand die Sprache nicht. Sie wiederholte es, und als ich wieder nicht antwortete, lehnte sie sich in den Flur hinaus und schrie: „Mama!“

Oh, oh, nicht gut! Wo blieb Napoleone? Was sollte ich seiner Mutter sagen, wenn sie gleich in der Tür auftauchte?

Das kleine Mädchen musterte mich mit offensichtlichem Interesse und kam vorsichtig näher.

Wieder sagte sie etwas in der fremdem Sprache.

„Ich kann dich nicht verstehen“, versuchte ich zu erklären.

Ihre Brauen hoben sich und sie antwortete in gebrochenen Französisch: „Sie sind keine Korsin?“

Ich blieb eine Antwort schuldig, denn Letitia Buonaparte erschien in der Tür. An ihrer Identität bestand nicht der geringste Zweifel. Napoleone war ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Von ihr hatte er den schmalen, feingliedrigen Körperbau und die Form seiner Lippen. Auch die Fähigkeit, Gefühle hauptsächlich über die Augen auszudrücken, kamen von dieser Frau.

Ich erstarrte unter ihrem Blick. 'Lass dich nicht unterkriegen, Marie', meldete sich mein Kampfgeist. Du hast nichts getan. Napoleone hat dich in dieses Haus eingeladen. Trotzig straffte ich die Schultern und versuchte, sie auf die gleiche Weise herausfordernd anzustarren.

Ihre Augen verengten sich zu Schlitzen und sie zischte etwas in meine Richtung. Da ich sie nicht verstand, antwortete ich nicht. Jetzt wäre es langsam an der Zeit, dass Napoleone auftauchen könnte.

„Das, liebe Mama, ist Marie Seurant“, hörte ich endlich seine Stimme.

Ihr Kopf ruckte herum und sie sagte etwas zu ihm. Es klang nicht freundlich.

„Ich habe sie eingeladen!“ Seine ruhige Stimme nahm mir ein wenig Anspannung. Mit drei großen Schritten stand er neben mir.

„Marie, darf ich dir meine Mutter vorstellen? Und das ist meine Schwester ...“ Suchend blickte er sich um, doch sie war verschwunden. „Du wirst sie später mit den anderen kennenlernen.“

Meine Lust, Signora Buonaparte kennenzulernen, hielt sich in Grenzen. Ihre zusammengekniffenen Lippen und die verschränkten Arme machten es auch nicht besser. Sollte ich sie begrüßen? Konnte sie mich verstehen? Sprach sie überhaupt Französisch?

Napoleone nahm mir die Entscheidung ab. „Warte einen Moment“, flüsterte er und trat wieder zu seiner Mutter.

In schnellem korsisch (dafür hielt ich die Sprache), redete er auf sie ein. Sie starrte stur in eine andere Richtung und schnaubte hin und wieder. Einmal sagte sie etwas, was Napoleone kurz erstarren ließ.

Bei seinem letzten Satz kniff sie die Lippen zusammen. Energisch öffnete sie die Arme und stellte eine Frage. Die Kälte in ihrer Stimme ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen.

Napoleone setzte ein bezauberndes Lächeln auf und antwortete: „Si!“

Mit einem neuerlichen Schnauben wandte sie sich ab und ließ uns alleine. Breit grinsend wandte er sich an mich.

„Mama heißt dich in diesem Haus willkommen!“

Aha? Hatte er die letzten Minuten in einem Paralleluniversum verbracht? Für mich hatte das anders ausgesehen.

Sein Blick ruhte auf mir und er begann zu glucksen. „Sie hat dich nicht hinausgeworfen, oder?“

„Weil du es ihr verboten hast, nehme ich an.“

„Nein! Ich habe ihr lediglich die Sachlage erklärt.“

„Und die wäre?“

„Das ist sie?“ Die freche Stimme kam von der Tür. Es war das Mädchen von vorhin. Freudestrahlend hob Napoleone sie hoch und drückte sie kurz an sich. „Ja, das ist sie!“

Sobald das Mädchen wieder stand, musterte sie mich neugierig. Sie sagte etwas auf korsisch und grinste Napoleone an.

Er verzog tadelnd den Mund. „Du wirst in ihrer Gegenwart Französisch reden!“

Das Mädchen beachtete ihn nicht, sondern befreite sich aus seiner Umarmung und umrundete mich langsam. „Du hast gelogen. Sie ist nicht hübscher als ich!“

Napoleones Gesicht lief rosa an. „Paoletta! Du entschuldigst dich bei Marie!“

Es kostete mich große Mühe, ernst zu bleiben. Paoletta fing meinen Blick auf und grinste. „Ich denke, sie ist in Ordnung! Meine Erlaubnis hast du!“

„Ich denke, du gehst jetzt Mama helfen“, fiel Napoleone ihr mit hochrotem Kopf ins Wort.

„Ich glaube zwar nicht, dass sie Hilfe braucht, aber wenn du meinst.“ Vor sich hin singend, hüpfte sie aus dem Zimmer.

Napoleone räusperte sich mit hochroten Wangen. „Entschuldige. Sie ist ein richtiger Wildfang und spricht immer aus, was sie denkt. Wir hätten strenger mit ihr sein müssen.“

„Ich fand sie erfrischend.“ Netter als die Mutter allemal.

„Nun ja.“ Er hob vorsichtig den Kopf und als er mein Lächeln sah, gingen seine Mundwinkel nach oben. „Was möchtest du machen?“

„Überrasche mich!“ Mal gespannt, was ihm einfiel.

Er legte die Hand vor den Mund und tippte sich mit dem Finger an die Nase. „Komm mit!“

Wir verließen das Zimmer und ich folgte ihm neugierig in eine große Küche mit gemauerter Feuerstelle. Töpfe und Pfannen hingen neben Kräutern, Zwiebeln und Knoblauch an den Wänden.

Am großen Tisch in der Mitte des Raumes stand eine Frau unbestimmten Alters und schnitt Gemüse.

Ihre Miene erhellte sich, sobald sie Napoleone sah. Er öffnete die Arme und sagte etwas in einschmeichelndem Tonfall. Die Frau antwortete mit einem Lächeln und ein paar Worten.

Es machte definitiv keinen Spaß, nicht zu verstehen, was vor sich ging. Ich sollte in Erwägung ziehen korsisch zu lernen!

Die Frau hatte eine Platte mit Essen gerichtet: Käse, Brot und Oliven, eine Karaffe mit verdünntem Wein und zwei Steinbecher. Napoleone dankte ihr (so viel verstand sogar ich), zwinkerte ihr zu und wir verließen das Haus.

Er steuerte direkt auf eine kleine Bank zu, die wenige Meter vom Haus entfernt im Schutz einiger Bäume stand. Mein Eindruck am Morgen hatte nicht getäuscht. Die Sonne brannte unbarmherzig. Das hohe Blätterdach spendeten glücklicherweise genug Schatten, um die Temperatur angenehm zu halten. Neugierig blickte ich mich auf dem Platz um. Zwischen den ausgedörrten Büschen und wenigen andern Bäumen (waren das Zypressen?), spielten mehrere Kinder auf dem festgetretenen Boden. Ich erkannte Paoletta, die gerade im Staub kniete und konzentriert eine Murmel anstieß.

Napoleone deutete mir an, mich zu setzen, und platzierte die Platte zwischen uns.

„Lass uns ein wenig hier sitzen und unterhalten.“

Enttäuscht folgte ich seiner Einladung. Das war also seine Vorstellung eines romantischen Treffens? Am helllichten Tag auf der Bank vorm Haus sitzen und plaudern? Fehlte eigentlich nur noch die Anstandsdame. Mein Blick fiel auf die Kinder. Nein, auch die war da.

„Was treibt dich nach Korsika? Wolltest du nicht am Rhein sein?“

„Da war ich.“ Verdammt, was sollte ich ihm sagen? Die Wahrheit. „Ich wollte dich sehen.“ Meine Augen suchten seinen Blick. Bitte, lass ihn das glauben!

„Und da machst du so eine weite Reise? Woher wusstest du, dass ich hier bin und nicht mehr auf dem Festland?“

Ich seufzte. Musste er immer so viele Fragen stellen? Vielleicht sollte ich seinem Misstrauen mit Humor begegnen. „Ich kenne deine Zukunft, schon vergessen?“

Nachdenklich schüttelte er den Kopf. „Nein. Du scheinst wirklich einiges zu wissen.“ Er griff im selben Moment nach den Oliven wie ich. Ein wohliger Schauer durchfuhr mich. Er redete weiter, als hätte er nichts bemerkt. Lag ich mit meiner Einschätzung so sehr daneben? Ging es ihm nicht wie mir?

„Dann fühle ich mich vorerst geschmeichelt, dass du für mich die weite Reise auf dich genommen hast. Was hältst du von Korsika?“

Ich hatte Mühe, meine Gedanken auf seine Frage zu fokussieren. „Ich habe ja nicht viel gesehen. Ich liebe das Meer. Die Luft ist hier anders als zu Hause.“

„Ich weiß, was du meinst. Reiner, klarer als in der Stadt. Selbst Küstenstädte können da nicht mithalten.“ Er ließ seinen Blick über den Platz wandern. „Das ist einer der Gründe, warum ich meine Zukunft hier sehe. Ich habe vor dafür zu sorgen, dass Giuseppe in der korsischen Regierung eine Führungsposition erhält.“

„Warum er? DU würdest dich hervorragend für den Posten eignen.“

„Ich? Ich habe kein Interesse an Politik und Macht. Ich bin Soldat.“

Schlicht und einfach. Ich glaube, in diesen frühen Jahren hat er sich tatsächlich als nichts anderes gesehen. Später würde aus dem Soldaten ein Feldherr werden und letztlich ein Politiker und Staatsmann. Aber im Grunde seines Herzens würde er immer Soldat bleiben. Und momentan ein sehr patriotischer. Er hatte begonnen, von Paoli zu erzählen. Glaubte man Napoleone, war der ein Heiliger. Und wenn er endlich nach Korsika zurückkäme, gäbe es dort das Paradies auf Erden. Na ja, vielleicht übertreibe ich ein wenig, aber Napoleones Verehrung für diesen Mann war sonderbar.

„Wir haben auch ohne ihn einiges erreicht. Korsika ist jetzt ein eigenständiges Departement mit allen Rechten. Aber das ist nicht genug. Frankreich ist immer noch unser Herr, das kann ich nicht dulden.“

„Warum hasst du die Franzosen, Napoleone?“

Er sah mich erstaunt an. „Das weiß du nicht?“

Ich schüttelte den Kopf.

„Meine Jahre in der Schule.“ Er spie die Worte aus. „Diese reichen, adligen Gecken machten sich über mich, mein Land, meine Sprache und meine Familie lustig. Und später beim Regiment war es noch schlimmer.“ Abfällig schüttelte er den Kopf. „Ein Soldat sollte nicht so leben! Weibergeschichten, zechen und spielen, mehr haben die nicht im Kopf.“ Er blickte mich mit angeekeltem Gesicht an. „Sie verkörpern Frankreich - und jetzt soll ich Franzose sein?“ Er schüttelte energisch den Kopf. „Departement, ha! Deshalb brauchen wir Paoli. Er kann die Menschen aus den Bergregionen mobilisieren. Ihn kennen sie, auf ihn hören sie. Von seiner Rückkehr hängt alles ab.“

Was sollte ich darauf erwidern? Seine Träume würde Paoli in wenigen Monaten selbst zerstören.

„Übrigens hasse ich nicht alle Franzosen!“ Das schien ihm wichtig zu sein. „Tristan Berière ist mein Freund!“

Tristan Berière. Ich sollte mich wirklich mal darum kümmern, wer dieser Mann war.

„Du erinnerst dich an Berière?“

„Der Mann, der mich in Auxonne zu dir gebracht hat?“

„Ja. Er ist anders. Er ist eher wie ich und hat nichts übrig für den Lebensstil der anderen Offiziere. Und das, obwohl ihn ständig eine Horde schöner Frauen umgibt. Überall, wo er auftaucht, sammeln sie sich um ihn.“

„Er mag keine Frauen?“, fragte ich unüberlegt.

„Doch!“, wehrte Napoleone empört ab. „Er hält sich nur meistens von ihnen fern, da er weiß, wie sie sind.“

„Wie sind Frauen denn?“

„Nicht Frauen. Nur die, die sich ihm an den Hals werfen.“ Seine Hand schnellte vor und ergriff kurz die meine. „Ich weiß, dass du nicht so bist. Du lässt dich nicht von seinem Äußeren blenden.“ Er zog die Hand zurück. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er sie dort gelassen hätte.

„Wobei er gar nicht blendet. Er ist ein sehr interessanter Mensch.“ Mit einem schiefen Lächeln griff er nach den Oliven. „Ich wollte nicht mit dir über Berière reden.“ Sein Blick schweifte über den Platz und hielt bei einem weinenden Jungen inne. Sobald der Napoleones Aufmerksamkeit bemerkte, kam er auf ihn zugerannt. Napoleone stand auf, kniete sich hin und nahm den Jungen in den Arm. Wieder verstand ich nicht, was gesagt wurde. Einmal loderte Napoleones Blick kurz zornerfüllt zu einer Gruppe Kinder auf der anderen Seite des Platzes. Der Junge in seinen Armen hatte sich beruhigt und ich sah, dass seine Lippe anschwoll. Er hatte sich offensichtlich geprügelt. Auch Paoletta war inzwischen zu uns herangetreten und stand mit hinter dem Rücken verschränkten Armen neben ihrem Bruder.

Napoleone erhob sich, klopfte den Staub von den Hosen und streifte dem Jungen durchs Haar. Der zog geräuschvoll die Nase hoch und rannte ins Haus.

„Was ist passiert?“

Napoleone setzte sich wieder. „Ein Streit unter Kindern.“ Sein Blick huschte zu der Gruppe auf der anderen Seite.

„Das war nicht einfach ein Streit!“, ließ sich Paoletta vernehmen. „Giralomo hat Eure Ehre verteidigt, Madame!“

Überrascht blickte ich zu Napolone. Der seufzte und verdrehte die Augen. „Paoletta“, setzte er an, doch sie unterbrach ihn.

„Die haben gesagt, dass Ihr eine ... ein gefallenes Mädchen seid! Weil Ihr heute Morgen mit Napoleone am Strand wart und er nur Hemd und Hose trug. Nicht einmal Schuhe hatte er an!“

„Paoletta!“ Napoleone sagte etwas in seiner Muttersprache. Es klang nicht sehr freundlich. Seine Schwester ließ sich nicht beirren.

„Du hast gesagt, ich soll vor ihr Französisch reden. Und du sagst immer, dass man nicht lügen darf! Ich sage nur die Wahrheit!“ Mit diesen Worten drehte sie sich um und rannte ebenfalls ins Haus.

Napoleone begrub sein Gesicht in den Händen und murmelte: „Ich wollte nicht, dass du das erfährst.“

Er hob den Kopf und seine Augen funkelten dunkel. „Mama hatte erwähnt, dass man uns gesehen hat. Deshalb war sie so aufgebracht. Ich habe versucht, sie zu beruhigen, aber es scheint schlimmer zu sein, als ich annahm. Ich dachte, wenn wir hier in der Öffentlichkeit sitzen, verschwinden diese Gerüchte.“

Ich stöhnte innerlich. Natürlich, wie hatte ich das vergessen können? Wir waren 1790 auf Korsika. Nicht unbedingt der Ort und die Zeit, in der man öffentlich seine Gefühle zeigte.

„Es tut mir leid Napoleone, ich wollte nicht ...“

„Du musst dich für gar nichts entschuldigen! Hätte ich nicht in diesen unmöglichen Aufzug die Kirche geschwänzt oder würden die Leute ihre Nasen nicht in Angelegenheiten stecken, die sie nichts angehen, wäre alles in Ordnung!“ Er rieb sich die Augen und lächelte mich kopfschüttelnd an. „Ich wollte es anders machen.“ Er stand auf, kniete sich vor mir in den Staub und ergriff meine Hand.

Mein Herz drohte aus meiner Brust zu springen. Sollte er ...?

„Marie! Würdest du mir die Ehre erweisen, dein Leben mit mir zu teilen, und meine Frau werden?“

Unwillkürlich fuhr meine freie Hand zum Hals und ich schluckte. Napoléon Bonaparte machte mir einen Heiratsantrag! Wie reagierte man auf so etwas? Was sollte ich sagen? Unter halb geschlossenen Lidern sah ich ihn an. Er kniete nach wie vor, sein Gesicht wie gemeißelt und angespannt, sein Blick voller Hoffnung.

Marie, du solltest jetzt irgendetwas Intelligentes sagen!, fuhr es mir durch den Kopf. Stattdessen krächzte ich: „Was?“

„Nicht ganz die Antwort, die ich erwartet habe.“ Er lächelte gequält. „Ich habe dich gefragt, ob du bereit bist, meine Frau zu werden.“

Ja, natürlich, genau.

„Ich ... Ja!“ Oh Gott, Marie! „Ich meine ... Nein, ich kann nicht. Du ... Das ist nicht mein Leben. Du musst eine andere heiraten, andere Frauen lieben - oder auch nicht. Ich ... ich kann dich nicht heiraten.“

Abweisend zog er seine Hand zurück und stand auf. „Vergiss doch einfach mal alles, was du zu wissen glaubst! Würdest du mich heiraten, wenn du keine Ahnung von meiner Zukunft hättest?“

Würde ich? Zu meiner Überraschung kam eine Antwort über meine Lippen: „Jederzeit!“ Ich hatte nicht einen Moment gezögert. Ich wollte tatsächlich Napoléon heiraten! Naja, nicht unbedingt Napoléon. Ich wollte Napoleone heiraten, den Mann, den ich die letzten Tage kennengelernt hatte. Er hatte nicht viel gemein mit dem rücksichtslosen, kriegstreiberischen Kaiser der Franzosen. Er war einfühlsam, rücksichtsvoll, ein liebender Bruder und ihm schien viel an mir zu liegen. Und mir an ihm.

„Dann handle danach, verdammt!“ Seine rechte Faust schlug in die linke Hand. „Jeder ist für sein Leben verantwortlich. Ich glaube nicht daran, dass die Zukunft unveränderlich ist. Du und ich - wir können uns unsere eigene Zukunft schaffen.“ Seine Finger schlossen sich wieder um meine und er hauchte einen Kuss auf die Innenseite meines Handgelenkes. Kleine Schauer jagten durch meinen Körper.

„Das geht nicht!“ Musste er mich quälen? „Du kennst mich kaum. Ich könnte nicht öfter als bisher kommen. Oder gar nicht mehr, oder ...“ Ich verstummte, da ein Blick in seine Augen mein Herz überlaufen ließ.

Lächelnd strich er mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht und legte einen Finger auf meine Lippen. „Psst, Marie. Ich brauch dich nicht näher zu kennen, um zu wissen, dass du die Richtige bist. Das weiß ich seit Jahren. Es macht nichts, wenn ich dich nicht immer bei mir haben kann. Deine Abwesenheit hat mich nur sicherer werden lassen. Wer weiß, vielleicht ist es sogar gut. Das tötet die Liebe nicht, sondern lässt sie stark werden.“ Er senkte die Hand. „Verstehst du nicht? Du bist die Frau, nach der ich gesucht habe. Eine Gefährtin an meiner Seite, die mich versteht und vorbehaltlos unterstützt.“

Hatte er recht? Sollte ich mir nicht endlich eingestehen, dass ich seit Jahren für ihn schwärmte und mir gewünscht hatte, ihn tatsächlich zu treffen und ein Leben an seiner Seite zu führen? Wollten meine Träume mir das zeigen? Ein Eingeständnis, dass ich in Napoléon Bonaparte verliebt war? Mir schwirrte der Kopf.

„Was ist, wenn du die anderen triffst? Désirée Clary zum Beispiel. Du musst dich mit ihr verloben! Nicht auszudenken, was passiert, wenn sie Bernadotte nicht kennenlernt und niemals Königin von Schweden wird.“

„Das wird ja immer schöner. Ich verlobe mich mit der Königin von Schweden?“

„Natürlich nicht!“, antwortete ich geistesabwesend. „Wenn du sie kennenlernst, ist sie eine einfache Seidenhändlertochter.“ Ich fuhr mir mit der Hand über das Gesicht. „Vergiss das einfach. Wichtig ist die Verlobung mit ihr und später die Hochzeit mit Joséphine de ... Mit Rose de Beauhernaise. Joséphine wird sie erst durch dich.“

„Was immer du sagst.“ Er lächelte ein so glückliches Lächeln, dass mir ganz warm wurde. „Marie, ich weiß, dass du fest überzeugt bist, die Zukunft zu kennen. Und ich gebe zu, dass du einige Dinge korrekt vorausgesagt hast – aber über mein Leben bestimme ich, und ich bin nicht bereit, mein Glück irgendwelchen Prophezeiungen zu unterwerfen.“ Er machte eine kurze Pause, bevor er ernst sagte: „Ich mache dir einen Vorschlag! Du bleibst einige Tage hier bei mir auf Korsika. Wir lernen uns besser kennen und ich frage dich dann noch einmal. Ist das annehmbar?“

Ich schloss kurz die Augen und überlegte. Warum eigentlich nicht? Ich blieb nie mehr als ein paar Stunden in dieser Traumwelt. Das hieß, ich würde bald aufwachen. Warum sollte ich die Stunden hier nicht damit verbringen, ihn besser kennenzulernen? Das würde mit Klarheit über meine Gefühle bringen.

„Das ist annehmbar.“

„Gut!“ Er klatschte in die Hände. „Was willst du wissen?“

Da saß ich und hatte die einmalige Gelegenheit, Napoléon I. eine Frage zu stellen – und mein Kopf war leer. Es gab so viel, was ich nicht wusste oder nicht verstand. Aber er war noch jung und würde die meisten meiner Fragen nicht beantworten können.

„Die Artillerie“, fiel mir schließlich ein. „Du scheinst eine Schwäche dafür zu haben. Warum?“

Ein Lächeln zog über sein Gesicht. „Die Artillerie. Das ist“, er suchte nach den richtigen Worten. „Das ist Logik in ihrer höchsten Form, reine Mathematik. Wenn man weiß, wo man die Kanonen aufstellen muss, kann man jede Schlacht gewinnen. Es ist alles eine Frage der richtigen Position, verstehst du?“ Ich nickte, obwohl ich davon keinen blassen Schimmer hatte.

„Stell dir folgende Situation vor.“ Er kniete sich hin und begann mit Zweigen, Blättern und Steinen eine Miniatur von Ajaccio aufzubauen. „Das hier ist die Festung mit den Franzosen.“ Ein dicker Ast zu seiner Linken. „Wenn ich sie erobern wollte, würde ich Kanonen hier, hier und hier aufstellen.“ Drei Steine, die in einigem Abstand zu dem Ast lagen, markierten die Stellen. In den nächsten Stunden erklärte er mir, wo und warum er Kanonen positionieren müsste, um die französischen Herrscher zu vertreiben. Sein Eifer schaffte es, sogar mich mitzureißen, und das will etwas heißen. Denn wenn ich mich für etwas gar nicht interessiere, ist es Taktik – oder Kanonen. Jetzt könnte sogar ich Ajaccio im Schlaf erobern.

Seine abschließenden Worte trafen den Kern seines Monologes: „Phantasie regiert die Welt und Kanonen verwirklichen diese Phantasie.“ So positiv konnte man also Kanonen sehen.

Paoletta kam aus dem Haus gelaufen und rettete mich vor einer Antwort. Sie lächelte verschmitzt. „Napoleone, ich soll DICH zum essen holen.“

Seine Augen verengten sich. „WIR kommen!“

„Von ihr hat Mama nichts gesagt.“

Mit einem Ruck erhob sich Napoleone. Wortlos nahm er meine Hand und führte mich um das Haus herum. Hier sah es ähnlich aus wie vorne. Einige große Bäume und zu meiner Linken ein kleines Gemüsebeet.

Ein großer, gedeckter Tisch lud zum Verweilen im Schatten ein. Napoleones Blick flog über die Tafel und seine Augen verdunkelten sich. „Du wartest hier!“, presste er hervor und betrat das Haus.

Die Tür hatte sich hinter ihm geschlossen und laute Stimmen drangen durch die offenen Fenster nach draußen. Das mussten Napoleone und seine Mutter sein, die da stritten. Schade, dass sie Korsisch sprachen. Signora Buonapartes Stimme wurde leiser und verstummte schließlich völlig. Napoleone bellte einige Anweisungen und seine Mutter betrat kurz darauf mit einem weiteren Gedeck in den Händen den Garten. Ihren kalten Blick auf die Tafel gerichtet, arrangierte sie alles neu.

Napoleone trat wieder ins Freie, reichte mir ohne ein Wort seinen Arm und führte mich zum Kopfende des Tisches. Seine schönen Augen sprühten Funken. Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen setzte er sich und wies mir den Platz zu seiner Rechten zu.

Der Platz der Hausherrin. Der hätte seiner Mutter gebührt. Mir schwirrte der Kopf. Ihm schien es wirklich ernst zu sein mit seinen Heiratsabsichten. Das passte zu dem, was ich über den jungen Napoléon wusste: Impulsiv und bereit, seinem Herzen zu folgen – wenn es ihm eine Ehe und Kinder einbringen würde. Und da lag das Problem. Ihm musste klar sein, dass er das von mir nicht bekommen würde. Ich hatte ihm deutlich gesagt, dass ich nicht bleiben könnte.

Ein hysterisches Lachen stieg meine Kehle hinauf: Was dachte ich da? Als ob das hier alles wirklich passieren würde und nicht nur ein Traum wäre! Aber, meldete sich ein leise Stimme: Wenn das so war, wer sagte mir, dass der Traum nicht morgen an der Stelle weitergehen würde an der er heute aufgehört hatte? Dieser Gedanke ließ mich erneut innehalten. Seit wann war man sich in Träumen bewusst, dass man träumte?

„Marie?“ Napoleone berührte sanft meinen Arm. „Darf ich dir den Rest meiner Familie vorstellen?“

Geisteabwesend nickte ich, achtete aber nicht wirklich auf seine Worte. Was ging hier vor? Was wollte mir mein Unterbewusstsein mit diesen Träumen sagen?

Napleones Hand berührte kurz unter dem Tisch meinen Oberschenkel und tausend Schmetterlinge tanzten in meinem Bauch. „Hörst du mir zu?“, flüsterte er so leise, dass ich Mühe hatte, ihn zu verstehen.

Schuldbewusst lächelte ich ihn an.

Seine Mundwinkel wanderten nach oben und seine Augen glitzerten. „Ich hoffe doch, dass es meine Frage ist, die dich ablenkt.“

„Auch. Ich bin ... das ist alles einfach überwältigend.“

„Ja, nicht wahr? Korsika nimmt einen gefangen und lässt nicht mehr los.“

„Nicht nur diese Insel.“

Sein glücklicher Seufzer freute mich und den Rest des Abends genoss ich einfach seine Gesellschaft. Er stellte mir die anwesenden Familienmitglieder vor. Da war sein achtjähriger Bruder Girolamo, der so heftig meine Ehre verteidigt hatte, der nur wenig ältere Luigi und seine beiden Schwestern Paola (oder Paoletta) und Annunziata. Außerdem gab es noch Joseph Fesch, den Stiefbruder seiner Mutter.

Napoleone unterhielt die Gesellschaft gerade mit dem Bericht über eine Schneeballschlacht, die er in der Schule organisierte und wie eine echte Schlacht geplant hatte, als ein hagerer junger Mann im Garten auftauchte. Seine dunklen Augen erfassten die Situation und blieben an mir hängen. Ohne den Blick abzuwenden, richtete er das Wort an Signora Buonaparte: „Entschuldigt meine Verspätung, Mama. Wichtige Geschäfte haben mich in der Stadt festgehalten.“ Er sprach Französisch, was mich stutzen ließ. Signora Buonaparte reagierte nicht auf seine Worte und starrte stur an ihm vorbei. Mit einem Schulterzucken entließ er mich aus seiner Musterung und wandte sich Napoleone zu. „Das ist die, über die alle reden? Du lässt sie hier am Tisch mit deiner Familie sitzen? Weißt du überhaupt ...“

„Genug!“, donnerte Napoleone. „Luciano, das ist Mademoiselle Seurant. Sie wird für die Zeit ihres Aufenthaltes unser Gast sein!“ Er hatte mit ruhiger Stimme gesprochen und strahlte eine Autorität aus, die keinen Widerspruch duldete. Luciano ballte die Hände zu Fäusten und blickte zu seiner Mutter, die leicht mit dem Kopf nickte. Ohne ein weiteres Wort stapfte er zu seinem Platz und begann, sich essen aufzutun.

Die Kinder tuscheln und grinsten, als ob ihnen diese Art Szene nicht fremd wäre. Das war also Luciano, der spätere Lucien. Der einzige von Napoleones Geschwistern, der nicht seinen Befehlen und Wünschen gehorchen würde. Sie würden im Streit auseinandergehen und sich nicht wieder versöhnen. Mit Sicherheit hatte er absichtlich Französisch gesprochen, damit ich ihn verstand. Die einigermaßen entspannte Stimmung war dahin.

Napoleone erzählte seine Geschichte zu Ende und löste die Tafel auf. Seine Mutter brachte die Kinder zu Bett, Fesch verabschiedete sich höflich und Luciano ging ohne ein weiteres Wort.

Unter einem herzlichen Willkommen stellte ich mir etwas anderes vor. Ich blickte zu Napoleone. Er lehnte sich entspannt in seinem Stuhl zurück und lächelte mich an. „Mama hat ein Zimmer für dich herrichten lassen und erwartet, dass ich dich jetzt dorthin bringe.“ Er grinste verlegen. „Ich habe es ihr versprochen.“

Meine Stimmung sank. Also wieder keine Zweisamkeit. Was machte dieser ganze Traum dann für einen Sinn? Napoleones Hand fuhr unter mein Kinn und hob meinen Kopf an. „Wenn es nach mir ginge“, flüsterte er heiser, „würdest du nicht alleine in diesem Zimmer übernachten.“ Er ließ die Hand sinken. Meine Haut kribbelte an der Stelle, an der seine Finger sie berührt hatten. Er stand auf und merkte auf halbem Weg zur Tür, dass ich ihm nicht folgte. „Kommst du?“

Zu meiner eigenen Überraschung trugen mich meine Beine und ich folgte ihm bis ins oberste Stockwerk des Hauses. Würde er mich jetzt küssen? Er hatte mich gefragt, ob ich seine Frau werden würde und diese Andeutung gemacht. Völlig in Gedanken vertieft, bemerkte ich nicht, dass er nicht mehr lief und prallte gegen ihn.

„Entschuldigung.“ Meine Kehle schien plötzlich trocken und der Flur sehr eng zu sein. Schwungvoll öffnete Napoleone die Tür und mein Blick fiel auf ein einfach eingerichtetes Schlafzimmer. Ein schmales Metallbett, ein Tisch, auf dem eine Waschschüssel stand, ein Stuhl und ein Nachttopf in der Ecke.

Napoleone schüttelte missbilligend den Kopf. „Wir haben schönere Zimmer als dieses. Aber so lange du nicht einwilligst, meine Frau zu werden, kann ich Mama gegenüber nicht mehr durchsetzen.“

Sollte das ein Druckmittel sein? Wollte er mich zu einer Antwort zwingen?

Er schien meine Gedanken zu ahnen, denn er sagte schnell: „Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Niemand will dich zu etwas zwingen, es ist ...“ Er fluchte und im nächsten Moment war er mir ganz nah. „Ich hätte gerne mehr von dir als diesen gestohlenen Kuss.“

Seine Zunge suchte sich sehnsüchtig ihren Weg. Ich öffnet die Lippen und hieß ihn willkommen. Seine Hände glitten meinen Rücken hinab und wieder hinauf. Ich presste mich enger an ihn. Das hatte ich ersehnt und es war besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Er sollte nicht aufhören, er sollte ...

Mit einem tiefen Seufzer löste er sich von mir. „Wenn du mehr willst, musst du 'ja' sagen!“ Mit diesen Worten drehte er sich um und ließ mich alleine im Zimmer zurück.

Mein Herz pochte bis zum Hals und ich ließ mich auf Bett sinken. Was hatte ich erwartet? Dass er über mich herfallen würde? Ein angenehmer Schauer durchzuckte mich. Ich wäre nicht abgeneigt gewesen.

Ein lautes Klopfen an der Tür unterbrach meine Grübeleien. Kam Napoleone zurück? In Windeseile öffnete ich die Tür. Mein strahlendes Lächeln gefror! Da stand nicht Napoleone, sondern Lucien!

„Darf ich eintreten, Madamoiselle?“

Völlig verdattert ließ ich ihn ein. Er war größer als sein Bruder, aber von ähnlich schmalem Körperbau. Das dunkle Haar trug er im Nacken zu einem Zopf gebunden und seine braunen Augen musterten mich kalt. Ohne Umschweife begann er zu sprechen: „Ich habe Euch für morgen eine Passage nach Frankreich gebucht. Hier sind die Papiere und Geld. Nehmt es und verschwindet!“ Er warf ein Bündel Papiere auf den Tisch. „Das Schiff läuft im Morgengrauen aus. Es besteht keine Notwendigkeit, meinen Bruder noch einmal zu belästigen.“

Es hatte mir tatsächlich die Sprache verschlagen. Da stand dieser knapp sechzehnjährige Junge vor mir und bot mir Geld dafür, dass ich seinen Bruder verließ. Ich atmete tief ein und Blickte ihn ruhig an. „Nein!“

Seine Augen verengten sich. „Ihr werdet Napoleone in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, was Ihr mit ihm gemacht habt. Was ich weiß ist, dass er eine wie Euch unter normalen Umständen keines Blickes würdigen würde.“

Eine wie mich?

Er drückte die Schultern durch. „Nehmt das Geld. Es ist mehr als genug, um die nächsten Jahre gut leben zu können. Das ist es doch, was Ihr wollt! Dafür braucht Ihr meinen Bruder nicht.“ Mit diesen Worten drehte er sich um und verließ das Zimmer.

Ich blinzelte mehrmals und griff schließlich nach dem Bündel, das er auf den Tisch geschmissen hatte. Es enthielt Assignaten im Wert von 1000 Livres und eine Passage auf einer Fähre.

Verwundert ließ ich mich auf einen Stuhl sinken. Wie sollte ich das denn jetzt bitte verstehen? Mein Blick glitt zu dem kleinen Fenster des Raums und was ich da sah, verschlug mir die Sprache. Die Stunden vergingen im Zeitraffer. Binnen Sekunden zog der Mond an meinem Fenster vorbei und die Sonne ging auf. Schon klopfte es wieder an meine Tür. Diesmal fragte ich zaghaft: „Ja?“

Zu meiner Erleichterung war es Napoleone, der antwortete: „Möchtest du einen Ausflug machen?“

Mein Herzschlag setzte für einen Moment aus. Und ob ich das wollte! Weg von diesem Haus und dieser Familie! „Komm rein, ich bin gleich fertig!“

Schnell füllte ich etwas Wasser in die Waschschüssel und fuhr mir mit den Händen durchs Gesicht. Aus den Augenwinkeln sah ich Napoleone eintreten.

Er lächelte mich an und erstarrte im nächsten Moment. „Was ist das?“ Schnell griff er nach den Papieren auf dem Tisch.

Verdammt! Ich hätte sie nicht offen herumliegen lassen sollen! Aber ich hatte ja gar keine Zeit gehabt, sie wegzuräumen.

„Du hast eine Passage gebucht? Für heute?“ Er sprach mit unterdrücktem Zorn.

„Nein, habe ich nicht!“

„Ach nein? Und was ist das?“ Er wedelte mit dem Papier in meine Richtung.

„Eine Passage! Die ich nicht gekauft habe!“

Eine unruhige Handbewegung sollte mich zum Weitersprechen bringen.

„Luciano hat sie mir gegeben“, flüsterte ich und blickte zu Boden.

„Luciano?“ Napoleone begann, nachdenklich im Raum auf und ab zu gehen.

„Ja. Er kam gestern Abend und hat deutlich gemacht, dass ich dich und die Insel verlassen soll – wenn nötig für Geld.“ Mein Blick fiel auf die Assignaten.

Napoleones Augen folgten meinen und wurden groß, als er die Scheine sah. „Wo hat er die her?“

Ich zuckte mit den Schultern. Das wusste ich beim besten Willen nicht.

Napoleone nickte nachdenklich. „Darum kümmere ich mich später. Es sei denn, du möchtest Lucianos Vorschlag nachkommen?“ Seine Stimme klang fest, doch die Hand mit der Passage zitterte leicht.

„Nein, ich habe nicht vor, seinen Vorschlag anzunehmen.“

Mit wenigen Schritten war Napoleone bei mir und schloss mich in seine Arme. „Ich hatte gehofft, dass du das sagst.“ Seine Lippen streiften mein Haar und er ließ mich los.

Ich zwang ein Lächeln auf mein Gesicht, obwohl ich innerlich nach mehr als dieser flüchtigen Umarmung lechzte. Aber wie würde er auf einen Annäherungsversuch meinerseits reagieren? Seine Position hatte er am Abend vorher mehr als deutlich gemacht.

„Ein Ausflug hast du gesagt? Wohin?“, wechselte ich das Thema. Das würde uns zumindest von dieser Familie wegbringen.

„Bist du gut zu Fuß?“ Er wartet meine Antwort nicht ab. „Ich dachte, wir könnten zu einem der alten Genuesertürme laufen. Von dort hat man einen wundervollen Ausblick auf die Sanguinaires – die Blutfelsen.“

„Das klingt makaber.“

„Ist es nicht. Warte, bis du sie siehst.“ Napoleone drehte sich zur Tür. „Komm. Ich werde ein paar Sachen einpacken und du kannst dich so lange in der Bibliothek umsehen.“

Er führte mich in den Raum, in dem ich tags zuvor auf ihn gewartet hatte und ging in Richtung Küche davon. Ich trat ein und wollte mich gerade den Büchern zuwenden, als ich hinter mir die Tür hörte. Neugierig drehte ich mich um und sah mich Letitia Buonaparte gegenüber.

Ihr strenger Blick musterte mich von oben bis unten und sie sagte in einem Tonfall, der die Sonne gefrieren lassen würde: „Gut. Da seid Ihr ja!“

'Gut' fand ich das nicht.

„Ihr kommt aus einer Stadt weit weg“, begann sie das Gespräch. Ohne Einleitung.

„Ja“, beeilte ich mich, zu antworten, „ich arbeite dort als ...“

„Ich weiß. Das hat er mir erzählt. Anderer Kinder Leute erziehen!“ Sie schüttelte missbilligend den Kopf. „Was ist mit eigenen Kindern? Jung seid Ihr ja nicht mehr. Hat Eure Familie Euch nicht verheiratet? Oder gibt es Gründe, die das verhindert haben?“

Meine Wangen brannten. Diese Frau hatte Haare auf den Zähnen. Nur nicht auf ihre Angriffe eingehen.

„Ich unterrichte die Kinder. Ich bin mehr eine Hauslehrerin. Mit der Erziehung habe ich nicht viel zu tun. Und da ich nicht verheiratet bin ...“

„Was machen Eure Eltern?“, unterbrach sie mich. „Liegt es an der fehlenden Mitgift, dass Ihr Euch Euren Lebensunterhalt auf diese Weise verdienen müsst?“

Das ging jetzt eindeutig zu weit! Was bildete sich diese Frau eigentlich ein? Darauf würde ich nicht antworten! Immerhin war jetzt geklärt, woher Napoleone diesen Hang hatte, ständig Fragen zu stellen.

Als ich eine Antwort schuldig blieb, schnaubte sie ein „Aha!“, und dieses Thema schien für sie erledigt. Entlassen war ich allerdings nicht.

„Dann habt Ihr sicher viel gelesen. Napoleone (was auch bei ihr wie 'Nabulione' klang) verkriecht sich tagelang hinter seinen Büchern.“ Ihre Blicke durchbohrten mich.

Nach einem Räuspern sagte ich: „Ich kann seinen Drang immer Neues wissen zu wollen verstehen. Ich lese auch zwei oder drei Bücher gleichzeitig.“

„Könnt Ihr etwas Nützliches? Wisst ihr, wie man einen Haushalt führt?“

Nervös knetete ich, meine Hände. „Ich könnte es lernen.“ Reiß dich zusammen, Marie! Sicherlich könntest du einen Haushalt führen!

„Das bringt mich zum Punkt: Was wollt Ihr von meinem Sohn?“

„Ihn lieben.“ Die Worte kamen, ohne nachzudenken. Etwas, was mir die ganze Welt vermiesen wollte.

Ihre Antwort war frostiges Schweigen. Als ich nichts sagte und nicht aufblickte, erklang erneut ihre kühle Stimme. „Ich bin nicht blind. Ich sehe, dass er glücklich ist. Ich weiß nicht, ob ich Napoleone jemals soviel habe lachen hören wie gestern. Nur,“ sie schloss für einen kurzen Moment die Augen, „ich habe das Gefühl, dass das alles nicht von Dauer ist. Nach dem, was er mir erzählt hat, muss ich annehmen, dass Ihr uns wieder verlassen werdet? Also frage ich noch einmal: Was wollt Ihr?“

Erst jetzt hob ich den Blick und sah ihr direkt in die Augen. Als sich unsere Blicke trafen, wusste ich, dass sie eine Antwort brauchte. Da war eine Mutter, die für ihren Sohn kämpfte und sein Wohl im Sinn hatte.

„Ich liebe ihn. Aber ich will ihm nicht im Weg stehen. Euer Sohn ist zu Großem berufen.“ Ich schluckte. „Es müssen gewisse Dinge geschehen. Dinge, bei denen es keine Frau an seiner Seite geben darf.“

Sie nickte bedächtig. „Warum bleibt ihr dann nicht einfach weg?“

Ja, warum? Weil ich keine Kontrolle über meine Träume habe? Weil ich mir wünsche, dass ich mein Leben an seiner Seite verbringen könnte? Weil ich das Gefühl habe, ihn seit Jahren zu kennen und er Dinge in mir auslöst, die ich verloren zu haben glaubte? Alles keine Argumente für sie.

„Weil ich ihn liebe“, sagte ich stattdessen trotzig. Mit jedem Mal, da ich es aussprach, wurde die Gewissheit größer und löste einen kleinen Glückstaumel in mir aus: Ich liebte Napoleone.

Signora Buonaparte dachte angestrengt nach. Auch darin glich sie ihrem Sohn. Die Stirn in kleine Falten gelegt, die Augen leicht zusammengekniffen, saß sie mit ausdruckslosem Gesicht vor mir und starrte scheinbar ins Leere. Ihre Stimme hatte einen wärmeren Ton, als sie wieder sprach. „Ihr sagt, Napoleone sei zu Großem berufen. Aus Erfahrung weiß ich, dass Größe Menschen verändert. Wenn ich meinen Sohn richtig einschätze, weiß ich nicht, ob ich das erleben möchte.“ Sie atmete tief ein, und ein Lächeln zeichnete sich auf ihren Lippen ab. „Ihr tut ihm gut, holt ihn aus seinen Grübeleien, führt ihn ins Hier und Jetzt. Mir gefällt dieser Napoleone.“ Ihre Miene wurde wieder ernst. „Aber wagt es nicht, ihn zu hintergehen!“

Ich fühlte mich immer unwohler. Diese Art von Gespräch wollte und sollte ich nicht führen. Das Ganze entwickelte sich zum Alptraum.

„Nun gut.“ Wie schwer ihr die nächsten Worte fielen, ließ sich an ihrem gepressten Tonfall erahnen. „Ihr habt mir eine Seite an meinem Sohn gezeigt, die ich lange vermisst habe. Nur aus diesem Grund werde ich Eure Anwesenheit in meinem Haus dulden. Wenn Ihr ihn betrügt oder verletzt, werdet Ihr Euch wünschen, nie geboren worden zu sein. Merkt Euch das gut!“

Mit diesen Worten beendete sie unser Gespräch und ließ mich verwirrt zurück. Was war los mit dieser Familie? Hielten sie Napoleone nicht für fähig, seine eigenen Entscheidungen zu treffen? War ich etwa nicht gut genug für ihn? Ich liebte ihn, das konnten nicht viele Frauen von sich behaupten.

Ich liebte ihn! Diese drei Worte änderten alles. Warum sollte ich ihn nicht heiraten? Was hatte ich zu verlieren? Das hier war ein Traum – mein Traum und in dem konnte ich tun und lassen, was ich wollte! Und wenn ich Napoléon Bonaparte heiraten wollte, dann bitte, los.

„Marie?“, hörte ich seine Stimme wie aus weiter Ferne. „Ich bin fertig, kommst du?“

Er stand an der Tür und sein Anblick verschlug mir den Atem. Das Haar zurückgebunden, Schuhe, Hemd und Hose in einem undefinierbaren Braun, aber er trug es wie Samt und Seide. Ein Beutel hing quer über seiner Brust und er lächelte mich auf eine Art und Weise an, die meine Knie weich werden ließ. „Kommst du?“

„Ja, ich will!“, murmelte ich leise vor mich hin.

Seine Augen leuchteten und seine Lippen öffneten sich leicht.

„Ja, ich will!“

Sein Lächeln wurde breiter. „Dann sage ich es gleich meiner Mutter. Wir müssen Vorbereitungen treffen und ...“

„Nein!“, hielt ich ihn zurück. „Keine Vorbereitungen. Nur du und ich. Jetzt.“

Er hob die Brauen. „Jetzt? Ohne Vorbereitungen? Aber meine Familie!“

„Nein! Keine Familie. Du und ich. Und niemand erfährt etwas. Ich darf dir nicht im Weg sein.“

Er kam zu mir herüber und nahm meine Hände in seine. „Du wirst mir nie im Weg sein. Wir werden heiraten und eine Familie gründen und ...“

„Nein! Ich habe dir gesagt, dass das nicht geht. Ich werde wieder gehen, und du wirst andere Frauen treffen und heiraten.“ Mir schwirrte der Kopf. Sollten diese Dinge in einem Traum nicht egal sein? Warum waren sie mir so wichtig?

Sein Daumen fuhr liebevoll meine Handfläche entlang. „Du willst gehen?“

„Ich will nicht, ich muss. Und ich bitte dich, mir keine Fragen zu stellen.“

„Du verlangst viel.“

„Das sind meine Bedingungen. Verschwiegenheit und Vertrauen.“

Er nickte bedächtig. „Gut. Aber ich habe auch eine Bedingung: Du hast etwas von einer Desirée erzählt, mit der ich mich verloben werde. Wann soll das sein?“

„Im Sommer '93.“

„Gut. Wir werden hier in aller Stille heiraten. Und wenn ich bis zum Jahreswechsel '93/'94 diese Frau nicht getroffen habe, werden wir eine große Hochzeit haben. Nach meinen Vorstellungen.“

Das war fair. Bis dahin würde er längst mir ihr verlobt sein. „Einverstanden.“

Er hauchte einen Kuss auf meine Lippen und flüsterte: „Bleib, wo du bist! Ich bin gleich zurück!“

Völlig verwirrt von seinem sanften Kuss, sah ich ihn das Zimmer verlassen und wenige Sekunden später wieder betreten.

Wie lange war er weg gewesen? Was hatte er gemacht? Ein Blick aus dem Fenster zeigte mir, dass nicht viel Zeit vergangen sein konnte. Er strahlte auf jeden Fall bis über beide Ohren.

„Ich habe alles geregelt. Mein Onkel wird uns trauen.“

„Der Erzdiakon?“ Damit hatte ich nicht gerechnet. Erzdiakon klang so offiziell.

„Nein, mein anderer Onkel. Du erinnerst dich? Der Bruder meiner Mutter: Fesch. Er ist Priester. Er wird gleich herkommen und uns eine Besichtigung der Kathedrale anbieten. Dort kann er uns in aller Stille trauen.“

„In einer echten Kirche?“ Daran hatte ich nicht gedacht.

„Wo denn sonst?“

Ja, wo denn sonst? Wir hatten immer noch 1790. Und nur, weil es in Paris die Zivilehe gab, hieß das nicht, dass man das in Korsika auch so handhabte.

„Du bist doch katholisch, oder?“

„Ja.“ Galt die katholische Taufe noch, wenn man aus der Kirche ausgetreten war? Mir schwirrte der Kopf. Ich würde in einer Kathedrale heiraten. Kathedrale? In Ajaccio?

„Ihr habt eine Kathedrale in Ajaccio?“ Ich erinnerte mich an keine.

„Natürlich. Dort bin ich getauft worden: Notre-Dame-de-la-Misericorde.“

Ach, diese Kirche! Kathedrale würde ich die nicht nennen. Aber das war nur meine Meinung.

„Wir sind gestern daran vorbeigekommen.“

In diesem Moment betrat Joséph Fesch den Raum. Über ihn wusste ich nicht viel: Sechs Jahre älter als Napoleone würde er später auf dessen Betreiben hin Kardinal werden.

Das passte zu diesem leicht rundlichen Mann mit den gütigen Augen und den dunklen Locken. Noch war er jung. In ein paar Jahren könnte er dem Bild eines ehrwürdigen Kardinals nahe kommen.

Er räusperte sich verlegen: „Ah, Napoleone! Ich wollte Fragen, ob du und die“, er machte eine fast nicht wahrnehmbare Pause, „Signorita, gerne Notre-Dame-de-la-Misericorde besuchen möchtet? Ich habe für den Erzdiakon einige Vorbereitungen zu treffen und könnte sie euch zeigen.“

„Das würde uns gefallen“, antwortete Napoleone und bot mir seinen Arm. „Nicht wahr, Marie?“

„Sehr gerne.“ Ich hatte Mühe, mir das Lachen zu verkneifen. Die ganze Situation war absurd: Ich stand im Begriff, einen der berühmtesten Männer der Geschichte zu heiraten. Heimlich zu heiraten. In seinem Geburtsort, getraut von einem späteren Kardinal.

Ich blickte mich um und stellte fest, dass ich den Weg zur Kirche verpasst hatte. Als ich wieder aus meiner Gedankenwelt zurückkam, stand ich vor dem Altar und Napoleone hielt mir ein zusammengefaltetes Stück Stoff entgegen.

„Was ist das?“

„Der Brautschleier meiner Mutter.“ Er schüttelte den Stoff aus und ein wunderschön bestickter Schleier breitete sich vor mir aus. Vorsichtig nahm Napoleone das Tuch, das mein Haar bedeckte ab. Ohne Halt floss es über meine Schultern. Ein Lächeln erhellte Napoleones Gesicht und er ließ den bestickten Tüll über mich gleiten. Der Stoff hüllte mich vollständig ein.

„Diese Schleier sind auf Korsika Tradition. Jetzt siehst du wie eine echte Braut aus.“ Er nahm meine Hand und gab seinem Onkel ein Zeichen. Der trug inzwischen einen Talar und stand vor dem weißen Marmoraltar. Zwei Kerzenleuchter verbreiteten im Altarraum ein warmes Licht und ließen das Gemälde der Muttergottes am Hochaltar leuchten.

Unserem Wunsch entsprechend stellte Fesch keine Fragen und hielt die Trauungszeremonie kurz und schlicht. Er sagte ein paar Worte über die Ehe, wie wichtig Vertrauen und Liebe seien und sprach den berühmten Satz: „Willst du ...?“

Meine Stimme zitterte, als ich mein „Ja!“, hauchte. Napoleones Worte kamen klar und fest.

Er hob den Schleier von meinem Gesicht und als er mich küsste, seine Frau küsste, schmolz ich dahin.

Nach einer Ewigkeit – oder wenigen Augenblicken - hob Napoleone mich hoch, wirbelte im Kreis und lachte befreit auf. Er nahm den Schleier ab und reichte mir das Kopftuch. Mit sicheren Griffen band ich es wieder um (Woher wusste ich das? Ich hatte nie in meinem Leben ein Kopftuch gebunden oder getragen).

„Komm!“ Napoleone streckte mir die Hand entgegen und ohne seinem Onkel einen Blick zuzuwerfen, führte er mich aus der Kirche. Die Sonne stand hoch am Himmel. Ich warf einen Blick auf die Kathedrale zurück, deren orangefarbener Anstrich im Mittagslicht leuchtete. Die weißen Randsteine hoben sich deutlich gegen den blauen Himmel ab. Der Anblick hatte etwas Magisches. Nie wieder würde ich sie als einfache Kirche sehen.

Diesmal herrschte die Betriebsamkeit eines Arbeitstages auf den Straßen. Napoleone führte mich durch mehrere schmale Gassen. Er hatte recht gehabt. Hier sah alles bei Weitem nicht so prächtig aus wie in der Via Malerba. Die grob gezimmerten Hütten, die hier standen, verdienten den Namen Haus nicht. Die Straße war ein dreckiger Sandweg. Bäume oder Sträucher suchte man vergeblich.

Schon nach wenigen hundert Metern ließen wir die Stadt hinter uns und betraten offenes Land.

„Wo gehen wir hin?“

„An eine Ort, an dem wir ungestört sind. Wir haben noch ein anderes Haus etwas außerhalb: das Gut Milelli. Wir bauen dort Oliven und Wein an. In den Olivenhainen gibt es eine kleine Hütte, die von den Pächtern in der Erntezeit genutzt wird. Jetzt ist sie leer.“

„Oh, wie praktisch.“

Er grinste. „Ja. Wir sollten gleich da sein. Ich kann den Hain von hier aus sehen.“ Die Landschaft hatte nichts mehr von der Traumstrandatmosphäre bei meiner Ankunft. Es wuchsen keine Palmen, sondern Bäume und Sträucher, deren Namen ich nicht kannte. Die sandige Straße schlängelte sich durch ein stark bewachsenes Gebiet, das genug Schatten bot, um der Mittagshitze zu entkommen.

Wir waren nicht weit gelaufen, als Napoleone die Straße verließ und einen kleinen Trampelpfad betrat. „Das ist unser Olivenhain!“ Er deutete nach rechts. Olivenbäume, so weit das Auge reichte.

„Und dort ist die Hütte, von der ich sprach.“ Inmitten der Bäume sah ich ein kleines Haus. Aus Steinen unterschiedlichster Größe aufgeschichtet und mit Lehmziegeln gedeckt, bot es einen reizenden Anblick. Es gab ein kleines Fenster und eine schmale Eingangstür.

Diese öffnete Napoleone und wir traten ein. Das Fenster und die offene Tür ließen genug Licht, um die Einrichtung zu erkennen.

Ich lachte überrascht auf. Das sah nicht nach einer Hütte für Erntehelfer aus! In der Mitte des Raumes stand ein gedeckter Tisch mit allem, was dazu gehörte. Tischdecke, Tellern mit Goldrand, Besteck, Kristallgläsern und einem frischen Strauß Blumen. Ein schweren Samtvorhang trennte den hintere Teil des Raums ab.

„Das ist ...“ Mir fehlten die Worte. „Wann hast du ...?“

Napoleone grinste. „Gestern Abend. Ich hatte vor, dich hierher zu bringen und ...“ Er errötete. „Nun, dich zu überzeugen, mich zu heiraten. Da das nicht mehr nötig ist, dachte ich ...“ Sein Blick glitt zu dem Vorhang. „Hier sind wir ungestört und da wir verheiratet sind ...“ Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken und straffte die Schultern.

Seine Wangen glühten und ich liebte ihn in diesem Moment noch mehr. „Es ist wunderschön“, hauchte ich und gab ihm einen schüchternen Kuss auf die Wange.

„Hattest du heute Morgen nicht gesagt, dass du mir die Blutfelsen und den Genueserturm zeigen wolltest?“

Er räusperte sich. „Ich war mir nicht sicher, ob du einen Ausflug in eine einsame Hütte zugestimmt hättest.“ Ein feines Lächeln lag auf seinen Lippen. „Also dachte ich, ich lasse den Teil weg und wir machen zufällig hier Rast?“

„Zufällig, ja?“ Nur mit Mühe gelang es mir, ein Lachen zu unterdrücken.

„Es war immerhin ein Plan.“ Er schmunzelte. „Bitte, setz dich. Ich möchte dir etwas geben.“

Aus den Augenwinkeln beobachtete ich ihn, während ich Platz nahm. Er holte ein kleines Päckchen aus seiner Jackentasche und öffnete es umsichtig. Darauf lagen zwei Silberkreuze an feinen silbernen Ketten.

Er nahm eine auf und legte sie mir mit den Worten: „Damit du immer an mich denkst“, um den Hals. Er hielt mir die andere Kette hin. Ich nahm sie, er kniete sich vor mich und ich wiederholte seine Worte.

„Du hast Napoléon geheiratet? Mit dem Wissen, das du über ihn hast?“

„Warum nicht? Hast du nicht gelesen, was ich geschrieben habe? Ich liebe ihn!“ Marie sprach völlig entspannt und mit einem glückseligen Lächeln auf den Lippen.

Anna konnte nur den Kopf schütteln. „Ich verstehe das nicht. Einerseits sind es Träume und ich weiß, dass man dort kaum Einfluss auf sein Handeln hat. Wenn ich deine Schilderungen richtig verstehe, hast du aber Einfluss darauf und bist die ganze Zeit voll handlungsfähig.“

„Das stimmt. Es ist so, als würde es wirklich geschehen.“

„Okay, dann verstehe ich erst recht nicht warum.“

„Muss immer alles rational sein? Ist Liebe immer rational? Nein, ist sie nicht. Sie ist.“

Anna schüttelte den Kopf. „Hast du schon einmal überlegt, wohin dich diese irrationale Liebe das letzte Mal gebracht hat?“

„Das ist etwas anderes. Napoleone ist nicht Stefan und ich bin nicht mehr die Frau, die ich vor fünf Jahren war.“

Anna schnaubte resigniert. Marie war einfach nicht zu helfen. „Ich werde das nie verstehen. Was geschah noch?“

„Es war ja praktisch unsere Hochzeitsnacht und ...“ Marie stockte und blickte verlegen zu Boden.

„Sex?“ Es kostete Anna große Mühe, ernst zu bleiben.

Marie nickte, puterrot im Gesicht.

„War er wenigstens gut?“

Wieder ein Nicken.

„Und dann?“

„Nicht mehr viel. Wir blieben den ganzen Tag und die Nacht in der Hütte.“

Als die Welt zurückkam, lag ich allein auf dem provisorischen Bett. Verwirrt sah ich mich um und hörte schließlich eine Feder über Papier kratzen. Draußen herrschte dunkle Nacht. Napoleone saß am Tisch und schrieb. Schweren Herzens registrierte ich, dass es Zeit war zu gehen. Also stand ich auf und begann, mich anzuziehen. Er hatte zu schreiben aufgehört und beobachtete mich unter gesenkten Lidern. Seufzend lief ich zu ihm und legte von hinten meine Arme um seinen Hals. „Schläfst du eigentlich nie?“

„Selten mehr als drei oder vier Stunden“, kam seine zärtliche Antwort.

Das hatte ich gelesen. Nur so schaffte er später sein hohes Arbeitspensum.

„Ich muss jetzt gehen, Napoleone.“ Er drehte den Kopf, um mich innig zu küssen. Als er seine Lippen von meinen löste, saß ich auf seinem Schoß. „Ich werde dich nicht gehen lassen“, murmelte er.

Widerwillig befreite ich mich aus seiner Umarmung und brachte möglichst viel Abstand zwischen uns. „Ich muss wirklich gehen. Mach es mir nicht noch schwerer.“

„Marie, ich ...“

Die Qual in seiner Stimme brach mir das Herz. „Du hast es versprochen, Napoleone. Keine Fragen.“

Seine Hände ballten sich zu Fäusten und einen Moment lang rechnete ich mit einem Wutausbruch. Doch er bekam sich unter Kontrolle und trat zu mir heran. Mit der Hand wischte er eine Strähne aus meinem Gesicht. „Damit du mich nicht so schnell vergisst.“

Der Kuss, der den Worten folgte, brachte mich an die Grenzen meiner Beherrschung. Als ich fast schon bereit war, seinem Drängen nachzugeben, löste er sich von mir und setzte seine Arbeit am Schreibtisch fort - ohne sich noch einmal umzusehen.

„Ich kann es nicht glauben. Du liebst einen untreuen, größenwahnsinnigen, egozentrischen Massenmörder?“ Annas Stimme überschlug sich.

„Das ist er doch gar nicht. Er verabscheut Gewalt.“

„Gerade du solltest wissen, dass das nicht stimmt. Du weißt, was alles passieren wird. Was er tun wird.“

„Ich weigere mich, das zu glauben.“ Mit verschränkten Armen und angezogenen Knien blickte Marie ihrer Cousine trotzig entgegen.

„Ach ja? Er wird Kriege führen, jedes Maß verlieren und Dutzende von Frauen haben. Du wirst eine von Vielen sein. Sieh der Wahrheit ins Gesicht, Marie. Napoléon Bonaparte ist ein notorischer Fremdgänger, der die Weltherrschaft anstrebt und dem dazu jedes Mittel recht ist!“

„Er wollte nie die Weltherrschaft. Europa, er wollte Europa.“

Anna lachte. „Ja, sicher. Europa. Hörst du dir zu?“ Sie ging zu Marie und setzte sich neben sie. „Ich will nur nicht, dass du dich da emotional in etwas reinsteigerst. Das ist nicht echt! Und gegen Napoléon war Stefan ein Heiliger!“

Marie schüttelte den Kopf. „Du kannst mich nicht umstimmen. Ich weiß, dass alles stimmt, was du sagst. Aber ich liebe ihn und niemand kann mir das wegnehmen.“ Sie stand auf und verließ das Zimmer.