Читать книгу Mann meiner Träume - Nicole Knoblauch - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление7. November (Juli 1789)

„Ich habe nochmal von ihm geträumt.“ Scheinbar ruhig butterte Marie ihr Brötchen. Zu ruhig, wie Anna fand. Die beiden Frauen saßen am großen Tisch im Wohnzimmer und frühstückten.

Anna hatte bei Maries Worten ihr Messer sinken lassen und starrte sie mit großen Augen an. „Erzähl!“

„Ich habe es aufgeschrieben.“ Marie schob Anna ein Notizbuch zu und sie begann gespannt zu lesen.

Revolution

Mein Blick fiel auf einen Fluss. Die Seine, dachte ich sofort. Doch die Stadt, die sich ans andere Ufer schmiegte, sah nicht aus wie Paris. Massive Mauern ließen mich an eine Festung denken. Die wenigen Häuser und der einsame Kirchturm dahinter deuteten darauf hin, dass diese Stadt viel kleiner als die französische Hauptstadt war.

Das Wasser bahnte sich in sanften Biegungen seinen Weg. Wenige Meter vor mir verwandelte sich das grüne Auenufer in einen schmalen Kiesstrand. Hinter mir und über mir spendeten Weiden Schatten gegen die Mittagshitze.

Eine Straße und eine breite Steinbrücke wenige hundert Meter rechts zogen meine Aufmerksamkeit auf sich. Sie verschwanden hinter den Stadtmauern. Der schmale Trampelpfad, der den Weidenstrand mit dem Weg in die Stadt verband, zeigte, dass ich nicht die Erste war, die ihn entdeckt hatte.

Nach wenigen Metern erhaschte ich einen Blick auf Fußgänger, Reiter und Kutschen, die sich scheinbar ungeordnet ihren Weg in die Stadt oder aus ihr heraus suchten.

Gerade wollte ich aus dem Gestrüpp treten, da hielt mich ein Widerstand zurück. Mein langer Rock und die Schürze, die ich darüber trug, hatten sich in einer Hecke verfangen. Ich zog und zerrte. Gar nicht so einfach, sich in diesen eng geschnürten Miedern zu bewegen. Mit einem lauten Fluchen schaffte ich es, die Kleider von den störrischen Ästchen zu lösen. Ich taumelte leicht und die Haube, die mein Haar bedeckte, rutschte mir ins Gesicht. Diese historischen Sachen mochten ja schön aussehen, aber praktisch war etwas anderes.

Ich schob alle Kleidungsstücke wieder an ihren Platz und betrat die Straße in Richtung Stadt. Die Menschen, die mir begegneten, trugen einfache Kleidung. Wenn mein Eindruck nicht täuschte, unterschied ich mich äußerlich kaum von den anderen Frauen, die sich ihren Weg zwischen den Fuhrwerken hindurch suchten. Hoffte ich zumindest.

Um mich herum sprachen alle Französisch. Warum überraschte mich das nicht?

Sobald ich das Stadttor hinter mir gelassen hatte, verteilten sich die Menschen. Da ich keine Ahnung hatte, wo ich mich befand - oder auf was das alles hinauslaufen sollte - folgte ich einfach der breitesten Straße. Wenn 'Straße' das richtige Wort für diesen mit Schlamm und Unrat bedeckten Kopfsteinpflasterweg war. Kleine Fachwerkhäuser mit schmalen Fenstern drängten sich zu beiden Seiten. Und es stank. Der Geruch von Pferdemist, Tieren, Rauch und menschlichen Ausdünstungen vermischte sich zu einem übelriechenden Dunst, der mir das Atmen schwer machte. Wie hielten die Menschen das aus? Aber niemanden schien der Geruch zu stören.

Ich kam an einer Gruppe Männer vorbei, die um einen langen, ausgemergelt wirkenden Kerl herumstanden und ihn beglückwünschten. In der einen Hand hielt er einen Hahn ohne Kopf, in der anderen eine kleine Axt, von der Blut tropfte.

„Das wird den Pfaffen lehren, uns Vorräte vorzuenthalten!“, rief er mit durchdringender Stimme und Jubel schlug ihm entgegen. Das sah nach Ärger aus. Schnellen Schrittes bog ich um die nächste Ecke und sah einen gut gekleideten Herren, der von einer Horde schmuddeliger Kinder verfolgt wurde. Die Kinder trugen Schleudern und Stöcke, mit denen sie wild in Richtung des Mannes fuchtelten. Sie blieben jedoch weit genug entfernt, dass er sie nicht zu fassen bekam. „Dich bekommen wir auch noch, du Fettsack!“, tönten ihre Rufe durch die Straße. Einige der anderen Erwachsenen nickten den Kindern freundlich zu, andere blickten betont desinteressiert in eine andere Richtung.

Hier würde ein Funke reichen, um einen Aufstand anzuzetteln. Was wohl der Grund war?

Wenn ich hätte raten müssen, hätte ich getippt, mich im Sommer 1789 zu befinden. Der Beginn der Französischen Revolution: Im ganzen Land brannten Schlösser und Klöster, es wurden Bürgerwehren gebildet, die gegen Adel und Kirche kämpften, raubten und plünderten. Der Sturm der Pariser Bevölkerung auf die Bastille am 14. Juli 1789 hatte ein Feuer entfacht, das sich in Windeseile über ganz Frankreich ausgebreitet hatte. Sollte ich tatsächlich mittendrin sein?

Das war nicht gut. Die meisten dieser Aufstände endeten blutig. Fieberhaft suchte ich nach einem Anhaltspunkt, was ich hier wollen könnte. Und da sah ich ihn: einen Artilleriesoldaten. Ich erkannte die Uniform. Sie glich der Uniform, in der man Napoléon oft auf Bildern sah: französische Artillerie.

War ich deshalb hier? Sollte dieser Mann mich zu ihm bringen? Ich sah meine Chance und ergriff sie. Ohne nachzudenken oder einen Plan zu haben, sprach ich ihn an: „Monsieur, könntet Ihr mir bitte verraten, welchen Tag wir heute haben? Ich war lange auf Reisen und befürchte, mir sind die Tage durcheinandergeraten.“ Ich lächelte ihn verlegen an. Bitte, bitte, lass ihn diese Erklärung schlucken.

„Natürlich, Madame!“, antwortete er mit einer leichten Verbeugung. „Wir haben den 26. Juli.“

„Welches Jahr?“

Der Mann kniff misstrauisch die Augen zusammen. Sie leuchteten in einem eigentümlichen Braun und musterten mich eindringlich. Lächelnd hielt ich seinem Blick stand.

Mit einem kurzen Schulterzucken antwortet er: „1789, Madame.“

26. Juli '89: wenige Tage nach dem Sturm auf die Bastille. Ich brauchte nicht lange, bis mir einfiel, wo ER zu diesem Zeitpunkt stationiert war: Auxonne. Seit 1788 diente er dort als Artillerieleutnant. War das hier Auxonne? „Würdet Ihr mir freundlicherweise eine weitere Frage beantworten?“

„Das kommt ganz darauf an.“ Ein unverbindliches Lächeln erschien auf seinem Gesicht.

„Ich suche meinen Bruder, der hier stationiert ist. Vielleicht kennt Ihr ihn. Sein Name ist Napoleone Buonaparte.“

„Ihr seid eine seiner Schwestern?“ Das Lächeln erstarb.

„Ihr kennt ihn? Wo finde ich meinen Bruder?“

Er schürzte kurz die Lippen, bevor er vorsichtig antwortete: „Buonaparte ist ein Freund.“ Pause.

Seine Gesichtszüge entspannten sich und er sagte: „Wenn Ihr möchtet, kann ich Euch zu ihm bringen.“

„Gerne!“ Mir fiel ein Stein vom Herzen.

„Tristan Berière zu Euren Diensten.“ Er lüftete den Hut und deutete eine Verbeugung an.

„Mein Name ist Marie Seurant.“ Ich musste den Kopf in den Nacken legen, um ihm in die Augen zu blicken.

„Ach ja?“ Eine gewisse Vorsicht sprach aus seinem intelligenten Blick. „Buonaparte hat Euch nie erwähnt. Ihr seid verheiratet?“

Verdammt! Als eine seiner Schwestern hätte ich Buonaparte heißen müssen.

„Ja“, improvisierte ich, „Aber mein Mann ist nicht hier. Er und mein Bruder – na ja, sind nicht unbedingt Freunde.“ Eine mehr als dünne Geschichte! Mit angehaltenem Atem wartete ich auf eine Reaktion.

Der Soldat fuhr sich kurz mit der Hand über die Stirn, als wollte er sich die Haare aus dem Gesicht streichen. Diese waren allerdings zu einem Zopf gebunden und der Zweispitz hielt sie aus der Stirn.

„Ich bringe Euch zu ihm“. Ohne ein weiteres Wort marschierte er los. Ich hatte Mühe, ihm zu folgen.

„Ihr habt Euch eine unsichere Zeit für Euren Besuch ausgesucht“, sagte er und schob einige Laken zu Seite, die zum Trocknen in den Straßen hingen.

„Nun“, antwortete ich, ohne wirklich zu wissen, was ich eigentlich sagen wollte. „Als ich mich dazu entschloss, waren die Zeiten ruhig. So eine Reise kann länger dauern, als man beabsichtigt.“

Wieder musterten mich diese eindringlichen Augen.

Was immer er mit diesem Blick zu finden gehofft hatte, er teilte es mir nicht mit, sondern schüttelte den Kopf. Wir bahnten uns unseren Weg durch die dreckigen Gassen. Die Häuser standen dicht an dicht und mehr Wäsche versperrte ihm den Weg. Was hatte es für einen Sinn, in diesem Unrat und Gestank Wäsche zu trocknen?

„Hier ist es!“

Monsieur Beriéres Worte unterbrachen meine Überlegungen. Wir standen inzwischen auf einem großen Platz, der den Blick auf die Kaserne freigab.

Sie sah genauso aus, wie ich sie mir nach meinen Recherchen im Internet vorgestellt hatte: Drei Gebäuden, in Hufeisenform ausgerichtet. Die beiden sich gegenüberliegenden Häuser zeigten eine helle Sandsteinfassade. Das Querhaus war weiß getüncht. Die vielen kleinen Fenster ließen erahnen, dass die dahinter liegenden Quartiere nicht viel Platz boten.

Zu gerne hätte ich das kleine Zimmer besucht, in dem Napoléon viele Monate allein mit seinen Büchern und Studien verbracht hatte.

Berière riss mich aus meinen Gedanken. „Ihr müsst hier warten. Zivilisten sind auf dem Gelände nicht erlaubt. Ich werde Buonaparte sagen, dass er Besuch hat.“

Er verschwand durch das schmiedeeiserne Tor und in einem der Sandsteingebäude. Und wie das in Träumen so ist, kam er wenige Sekunden später wieder heraus. Napoléon folgte ihm.

Mein Herz machte einen Sprung und meine Handflächen begannen feucht zu werden. Ruhig, Marie, das ist nur Napoléon Bonaparte. Dieser Gedanke half nicht wirklich dabei, mich zu beruhigen. Ich atmete tief durch und versuchte, mich abzulenken. Also verglich ich den Mann, der mir entgegenkam, mit dem Jungen von letzter Nacht. Das Gesicht zeigte jetzt mehr Kanten, das Haar trug er länger. Es fiel ihm offen auf die Schultern. Er war immer noch hager und feingliedrig, ohne weiblich zu wirken, und nur einen halben Kopf größer als ich. Den Rock seiner Artillerieuniform schloss er im Gehen.

Alles in allem bot er kein beeindruckendes Bild. Die Kraft und Energie, die von ihm ausgingen, lassen sich allerdings nur schwer in Worte fassen. Er beherrschte den Platz. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Ohne Zögern kam er auf mich zu und nahm mich in den Arm. Es folgte ein Kuss auf beide Wangen (jeder von ihnen ließ mein Herz flattern) und eine Begrüßung auf Italienisch.

Tristan Berière verabschiedete sich schmunzelnd. Ich bemerkte es kaum, da Napoléon meine volle Aufmerksamkeit auf sich zog.

„Ich wusste, dass ich Euch eines Tages wiedersehen würde, Mademoiselle Seurant“, begann er das Gespräch. Ein jungenhaftes Grinsen überzog sein Gesicht.

„Seid Ihr deshalb so schnell gekommen?“

„Ja! Ich war etwas verwundert, als Berière mir sagte, meine Schwester sei hier, doch als er Euren Namen nannte ...“ Das Grinsen wurde zu einem schiefen Lächeln und eine zarte Röte legte sich auf seine Wangen. „Er denkt, Ihr und ich ...“ Sein Blick wanderte zu Boden.

„Oh!“ Mehr bekam ich nicht heraus. Meine Wangen begannen zu glühen. Ich alleine mit Napoléon in seinem kleinen Zimmer – besonders dann, wenn ich das wäre, was Tristan Berière vermutete. Dieser Gedanke gefiel mir eindeutig zu gut.

„Wollen wir ein Stück spazieren gehen?“

Eine ausgezeichnete Idee. Das würde mich von meinen unkeuschen Gedanken ablenken. Also stimmte ich erfreut zu.

„Es ist ziemlich warm heute!“ Etwas Dämlicheres fällt dir nicht ein, Marie?

„Das ist es.“

„Ist das hier immer so im Sommer?“ Oh Gott, halt besser den Mund.

„Ich denke schon.“

„Dann habt Ihr es sicherlich schwer in Eurer Uniform.“

„Richtig.“ Ohne seinen Schritt zu verlangsamen, zog Napoléon einen Umhang von einer Wäscheleine und warf ihn sich über.

„Was ...“, wollte ich gerade fragen, als er mich an die Wand drückte und den Umhang über unser beider Köpfe hielt.

„Aber ...“, setzte ich wieder an, doch sein Kuss erstickte meine Frage.

Was zur Hölle ... Ich sollte mich wehren! Er schien das zu ahnen, denn blitzschnell presste er mich so gegen die Hauswand, dass mir keine Chance zur Flucht blieb. Dabei versuchte seine Zunge, meine Lippen zu öffnen und gegen meinen Willen folgten sie seinem Drängen. Das lief alles ganz und gar nicht nach Plan. Ich sollte das nicht zulassen. Ich versuchte, mich seinem Griff zu entwinden, was dazu führte, dass er mich enger an sich presste. Der Druck seiner Schenkel an meinen jagte mir kleine Schauer durch den Körper. Warum sollte ich mich wehren? Das fühlte sich zu gut an, um es nicht zu genießen. Am Rande des Wahrnehmungsbereiches registrierte ich lautes Grölen und aufgebrachte Stimmen. Unwichtig! Mich küsste der Mann, den ich schon lange ...

„Wir müssen hier weg, schnell!“ Er entließ mich so unvermittelt aus seiner Umklammerung, dass ich strauchelte. Seine Hand bot mir Halt und zog mich von der Straße weg. Konzentriert und wachsam führte er mich durch enge Gassen, bis wir an die Stadtmauer kamen. Dort steuerte er auf ein kleines Tor zu. Aus irgendeinem Grund fiel es mir schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Erst als wir die Stadt verlassen und auf einer kleinen Brücke die Saône überquert hatten, hielt er an und ließ meinen Arm los.

Mit reglosem Gesicht und in völlig steifer Haltung verbeugte er sich. „Ich entschuldige mich in aller Form, Mademoiselle.“

Wie jetzt? So würdevoll wie möglich, senkte ich den Kopf. „Entschuldigung angenommen.“ Um das Lachen zu unterdrücken, das sich meine Kehle hinaufschleichen wollte, fügte ich hinzu: „Warum habt Ihr das getan?“

Er stand immer noch kerzengerade vor mir und blickte stur geradeaus über meine linke Schulter. „Der Mob, Mademoiselle. Wir haben Probleme mit Aufständen, seit die Ereignisse in Paris publik geworden sind. Alleine wärt Ihr wahrscheinlich nicht in Gefahr gewesen, aber ich als Soldat ...“ Ein verlegenes Räuspern. „Ihr Hass hätte sich gegen Euch richten können, wenn sie meine Uniform gesehen hätten.“

„Ihr habt mich beschützt?“ Das Herz drohte mir die Brust zu sprengen.

„Ja. Ich musste schnell handeln.“ Ein verlegenes Lächeln ließ ihn sehr jung wirken.

„Dann habe ich Euch einiges zu verdanken.“ Verärgert registrierte ich meine bebende Stimme.

„Es war meine Pflicht.“ Und als ob ihm bewusst geworden wäre, wie dieser Satz geklungen hatte, fügte er hinzu: „Ich würde mich freuen, wenn Ihr trotzdem einen Spaziergang mit mir unternehmen würdet.“

„Gerne“, antwortete ich ein wenig atemlos.

Sein Blick richtete sich jetzt auf mich, was meinen flatternden Puls nicht gerade beruhigte. Mit einer einladenden Handbewegung setzte er sich in Bewegung. Ich folgte und sofort begann er, eine Unmenge von Fragen zu stellen.

Wo wart Ihr die letzten Jahre? Warum seid Ihr nicht früher wiedergekommen? Woher wusstet Ihr das mit der Revolution? Warum habt Ihr Euch kein bisschen verändert? Woher wusstet Ihr, dass ich hier bin? Kennt Ihr Berière?

Völlig überrumpelt versuchte ich, alles zu beantworten, obwohl mich eigentlich der Kuss beschäftigte. Ich hatte darauf reagiert - und zwar leidenschaftlich. Ganz eindeutig. Jetzt ging mein Atem natürlich nur wegen des Spaziergangs nicht normal.

Außerdem trugen seine Fragen nicht gerade dazu bei, dass ich mich beruhigte. Oft antwortete ich ihm zu vage und er bohrte tiefer. Wirklich zufrieden schien er nie zu sein.

„Lasst uns hier ein wenig ausruhen“, sagte er auf einmal unvermittelt, streifte die Handschuhe ab und öffnete die Uniformjacke.

Ich blickte mich um und erkannte den kleinen Auenstrand, an dem mein Besuch begonnen hatte.

„Setzt euch!“ Er deutete auf seine Jacke im Sand. Seine Augen ruhten die ganze Zeit auf meinem Gesicht.

„Danke“, murmelte ich gefesselt von seinem durchdringenden Blick und so viel Anstand. Mir hatte noch nie ein Mann seine Jacke zum Daraufsetzen angeboten.

Ich sank auf den Boden (mit diesen Kleidern am Leib kann man das nicht anders nennen) und er setzte sich neben mich.

Seine Nähe ließ meine Haut prickeln. Das Blut rauschte durch meine Ohren. Hatte er etwas gesagt?

Ich sah ihm ins Gesicht und diese fantastisch blauen Augen hielten meinen Blick gefangen. „Ist nicht wichtig“, hörte ich ihn wie aus weiter Ferne sagen. „Ich werde dich jetzt küssen.“

Mit einem Seufzer schlang ich meine Arme um ihn und zog ihn fester an mich. Das war kein Traum! Dieser Kuss war real.

Seine Lippen lösten sich von meinem Mund und begannen langsam, meine Kehle hinabzuwandern. Mein Hals reckte sich ihm entgegen und meine Hände suchten sich ihren Weg unter seine Weste und sein Hemd. Als sie nackte Haut berührten, zitterte sein Körper. Ich wollte mehr und zerrte am Hemd. Er stoppte mich und flüsterte: „Das ist es? Du bist eine ...?“

WAS? Ein Eimer kaltes Wasser hätte nicht so eine Wirkung haben können!

Dann dämmerte es mir – und ich wäre vor Scham am liebsten im Boden versunken! Natürlich musste er das von mir denken. 1789 ließ sich kein Mädchen von einem wildfremden Mann küssen – egal aus welchem Anlass!

Zu meiner Überraschung lächelte er mich an. „Ich habe nichts gegen deinen Beruf. Du wärst nicht die erste.“

Nein, nein, nein, nein! Napoléon Bonaparte hielt mich für eine Hure! Das hatte ich ja toll hingekriegt.

„Ich bin keine Prostituierte.“ Meine Stimme überschlug sich fast. Der Versuch, mein Kleid zu richten, scheiterte kläglich. Als er nichts sagte, fügte ich trotzig hinzu: „Ich bin Gouvernante.“ Nun, das kam der Wahrheit zumindest nahe.

„Was willst du von mir?“

Sein Blick schnürte mir die Kehle zu.

„Was machst du hier? Versuchst du, einen Mann zu finden?“

Die Spur Schärfe, die seine Stimme gewonnen hatte, löste meine Erstarrung. Die ganze Sache begann mir zu entgleiten und fühlte sich gar nicht mehr wie ein guter Traum an.

„Du siehst das falsch!“ Verflucht, warum musste ich mich jetzt räuspern und warum klang meine Stimme wie die eines kleinen Mädchens? „Wieso sollte ich ausgerechnet hierher kommen, um mir einen Mann zu suchen? Und warum sollte ich mir dich aussuchen?“ Langsam kam ich in Fahrt und erkannt meine Stimme wieder als meine eigene. „Es gibt viele Männer, die nicht nur besser aussehen als du, sondern auch mehr Geld und Macht haben.“ Wie verletzend das klang, wusste ich, aber ich wollte ihn verletzen.

Seine Antwort kam schnell: „Wenn ich deinen Worten glauben kann, wird bald niemand mehr über mir stehen.“ Das nahm mir den Wind aus den Segeln.

„Das glaubst du mir?“

Er zuckte mit den Schultern. „Das mit der Revolution stimmte.“

„Wenn du mir das glaubst“, fuhr ich selbstbewusster fort, „musst du mir auch glauben, dass ich eine anständige Frau bin. Ich bin weder käuflich noch auf der Suche nach einem Ehemann.“

Seine Wangenmuskeln zuckten, die normalerweise vollen Lippen bildeten eine schmale Linie. Doch nichts spiegelte seine Stimmung so deutlich wider wie seine Augen. Kurz vor dem Kuss hatten sie dunkel geglänzt. Jetzt ruhten sie in einem stählernen Grau auf mir. Nach wenigen Sekunden veränderte sich ihre Farbe erneut und sie leuchteten in einem strahlenden Hellblau. Ein Grinsen zeigte sich auf seinem Gesicht und ließ es weicher wirken. „Ich kann das nicht erklären. Obwohl ich dich kaum kenne, vertraue ich dir.“

„Danke.“ Für einen Moment schloss ich die Lieder. Sanfte Finger berührten meine Wangen und strichen leicht daran entlang. Sacht berührten seine Lippen meine. Noch einmal und noch einmal. Mit jedem Mal wurde der Druck ein wenig stärker und die Abstände kürzer.

Knackende Äste brachen den Zauber. Wir schreckten auseinander. Ein Eichhörnchen blickte uns neugierig entgegen und ging seiner Wege.

Napoleone (das klingt viel besser als Napoléon) rückte einige Zentimeter von mir ab und ließ Sand durch seine Finger rieseln. Er begann erneut, Fragen zu stellen. „Du kannst die Zukunft sehen?“

„Vielleicht.“ Mein Atem ging schnell. Aus Angst, dass er das leichte Zittern sehen könnte, verbarg ich die Finger in der Schürze. Beruhige dich Marie. Das ist ein Traum und hat nichts zu bedeuten.

Napoleone klatschte in die Hände und Sand stob in alle Richtungen. „Du musst mir erklären, wie ich Korsika befreien kann!“

Korsika, natürlich. Das hier war der junge Napoléon, voller Ideale und besessen von der Idee, ein freies Korsika zu schaffen. Wie sagt man einem jungen Menschen, dass seine Träume nichts anderes sind als das: Träume. Immerhin brachte mich dieses Thema auf andere Gedanken.

„Kannst du nicht. Korsika wird nicht frei sein. Ich habe es dir bereits gesagt: Du wirst es versuchen, aber ...“ Meine Schultern hoben und senkten sich.

„Nein!“ Seine Hand schlug energisch auf den Boden. „Korsika wird frei sein und Frankreich wird sich zurückziehen!“

Patriot durch und durch. Ich sagte ihm besser nicht, dass er Korsika eines Tages für Frankreich erobern würde.

„Kämpfe. Ich weiß, dass deine Gedanken um nichts anderes kreisen. Vielleicht hilft dir das: Paoli wird zurückkommen.“

„Paoli kommt aus dem Exil zurück?“ Die Aussicht auf Rückkehr des korsischen Freiheitskämpfers entlockte ihm einen Triumphschrei. „Dann wird alles gut. Unsere Leute werden wie früher eng zusammenarbeiten. Ich werde meine Familie in die höchsten Kreise des neuen Korsikas bringen und meinem Land zu Größe verhelfen.“

Die Schwärmereien über 'sein' Korsika und seine Pläne an der Seite Paolis machten es mir unmöglich, ihn mit der Wahrheit zu konfrontieren. Ich wollte ihm nicht sagen, dass Paoli kein Freund seiner Familie mehr war; dass er sie vielmehr für Verräter hielt, weil sie Korsika nicht verlassen hatten, während er ins Exil gegangen war. Carlo Buonaparte hatte die Zukunft seiner Kinder in Frankreich gesehen und sie dort unterrichten lassen.

Mein Blick ruhte auf Napoleone. Er redete weiter über sein Korsika und ich bekam eine Ahnung von dem Mann, der er einmal werden würde.

„Diese Revolution muss zu Korsikas Befreiung führen“, sagte er gerade. „Sie ist eine Chance für das ganze Land und war längst überfällig.“ Sein Gesicht glühte vor Begeisterung. „Auch wenn ich die Art, wie es geschieht, nicht für gelungen halte. Zu viele Ausschreitungen, zu viel Gewalt, zu viele Tote.“

Er nahm meine Hand und hauchte einen Kuss darauf. Ein wohliger Schauer wanderte meinen Arm hinauf.

„Das, was eben in der Stadt geschehen ist, ist ein wunderbares Beispiel dafür, was ich meine! Auf den Straßen herrscht Gewalt. Aber Gewalt führt immer zu noch mehr Gewalt. So gewinnt man eine Schlacht, aber niemals den Krieg! Und nur dort gehören Kämpfe hin: Auf ein Schlachtfeld, auf dem sich zwei Armeen gegenüberstehen. Nicht auf die Straße mit aufgehetztem Pöbel auf einer Seite.“ Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. „Aber wenn nötig, werde ich alles, was gerade geschieht, unterstützen, da ich es für gut und richtig halte! Ich muss nicht damit einverstanden sein, wie es geschieht.“

„Du wirst also kämpfen?“

„Nur wenn ich muss“, stieß er grimmig hervor. „Das ist nicht mein Kampf. Sollen die Franzosen sich doch gegenseitig abschlachten. Wenn es nach mir geht, halte ich mich raus.“

Kaum zu glauben, dass er Frankreich später einmal als seine einzig wahre Geliebte bezeichnen sollte.

„Was meinst du, wie der Rest Europas auf die Ereignisse der letzten Wochen reagieren wird?“

Er dachte kurz nach, bevor er antwortete. „Sie werden gegen Frankreich in den Krieg ziehen und darin liegt meine Chance. Die Franzosen werden gegen halb Europa kämpfen und ich kann Korsika befreien.“

Er stand auf und lief, mit hinter dem Rücken verschränkten Händen, vor mir auf und ab. Ich musste mir auf die Zunge beißen, um nicht erstaunt aufzuschreien. Von dieser Geste hatte ich so oft gelesen und jetzt sah ich es mit eigenen Augen!

„Für mich sind die Veränderungen der letzten Wochen positiv zu bewerten“, sprach er weiter, ohne auf mich zu achten. „Ein Umdenken des Staates war lange überfällig. Das, was als Nächstes kommen wird, haben Paoli und mein Vater auf Korsika bereits versucht: eine Republik. Ich bin nicht sicher, ob das in Frankreich funktionieren kann. Für Korsika ist es die richtige Lösung.“ Er unterstrich seine Worte mit einem Nicken. „Für Frankreich wäre eher eine konstitutionelle Monarchie nach dem Vorbild Englands etwas. Man muss auf das Volk hören, aber das Volk darf sich nicht mit Gewalt Gehör verschaffen.“ Er blieb stehen und sah mich offen an. „Die letzten Wochen haben eines ganz deutlich gezeigt: Es sind die Bedürfnisse des Volkes, die eine Regierung stark machen - oder stürzen.“

Ja, das Volk. Es würde lange Zeit die Pfeiler seiner Macht bilden. Wenn er wüsste, wie Recht er hatte und wie wenig er sich später daran halten würde.

„Ich langweile dich sicher“, deutete er meinen Gesichtsausdruck falsch.

„Nein! Ich sehe, du hast Voltaire und Rousseau gelesen.“

Erstaunt hob er die Brauen. „Du kennst Voltaire und Rousseau?“

„Sicher.“ Voltaire und Rousseau hatte ich in meiner 'Sturm- und Drangzeit' verschlungen.

Napoleone setzte sich wieder neben mich. „Du überraschst mich immer wieder, Marie. Was denkst du über Rousseau?“ Ohne auf eine Antwort zu warten, sprach er weiter. „Er liegt mit seiner Annahme über den Ursprung der Menschen falsch. Sie haben nicht einsam gelebt, weil das ihr Naturzustand ist. Sie haben einsam gelebt, weil es nur wenige Menschen gab!“ Seine linke Hand schlug energisch in die rechte. „Und solange die Menschen alleine lebten, waren sie glücklich. Als die Bevölkerung wuchs, musste man zwangsläufig zusammenrücken und Kompromisse eingehen. Im nächsten Schluss gebe ich Rousseau allerdings recht: Gutes kam dabei nicht heraus. Der Mensch in der Gesellschaft ist schlecht.“

Ich lachte leise.

„Was ist daran so lustig?“

„Ich hatte ähnliche Gedanken.“ Mit gesenkter Stimme flüsterte ich: „Ich mag Menschen auch nicht.“

Kleine Lachfältchen bildeten sich um seine Augen und er griff nach meiner Hand.

„Ich meine, einzelne sind ganz in Ordnung und mit einigen komme ich gut aus. Wenige sind meine Freunde, aber die Menschheit an sich ist - na ja - wie sagt Rousseau? Böse.“

Napoleones Finger schlossen sich fester um meine. „Du verwirrst mich! Allein der Gedanke, eine Frau könnte sich mit all dem befasst haben.“ Seine Augen wurden dunkel. „Noch verwirrender ist der Gedanke, dass ich diese Frau unheimlich anziehend finde.“ Seine Lippen streiften meinen Mund.

Ich war ihm zu intelligent? Richtig, er mochte seine Frauen eigentlich lieber hübsch, schweigsam und dumm.

Und dann wusste ich, dass der Traum zu Ende ging. Etwas zog mich von ihm fort. Frustriert stöhnte ich auf!

„Was ist los?“, flüsterte er ganz nah an meinem Ohr.

„Ich muss gehen.“

„Jetzt?“ Zorn funkelte in seinen Augen.

„Ja, jetzt. Ich muss Geld verdienen.“ Oh nein! Jetzt dachte er sicherlich wieder, ich würde als Hure arbeiten! Marie, denk nach, bevor du den Mund aufmachst. „Nicht, was du denkst“, fügte ich schnell hinzu.

Er lief rot an. „Was denke ich denn?“

Ich ging nicht darauf ein. „Ich darf meine Kutsche nicht verpassen.“

„Die wohin fährt?“, kam die gepresste Frage.

„Eine Stadt am Rhein. Du wirst sie nicht kennen: Mainz.“

„Ich weiß, wo das ist!“ Verblüfft schüttelte er den Kopf. „Die Reise dorthin dauert über eine Woche.“

Seine Finger spielten unablässig mit den Knöpfen seiner Uniformjacke. „Sehe ich dich wieder?“ Er blickte mich nicht an und auch ich sah ihm nicht in die Augen.

„Ich kann nichts versprechen.“ Wenn es in meiner Macht stünde, würden diese Träume endlos weitergehen.

„Bitte, komm wieder“, platzte es aus ihm heraus. „Wenn ich dich nicht wiedersehe, müsste ich denken, das alles sei nur ein Traum gewesen.“

Ja, ein Traum. Klar.

„Ich versuche es.“ Liebevoll strich ich über seine Wange. Hoffentlich bemerkte er das leichte Zittern nicht.

Blitzartig griff seine Hand nach meiner und zog sie an die Lippen. „Bis bald“, murmelte er und ließ mich los. Ich drehte mich um und lief weg – und das lag nicht nur daran, dass ich das Gefühl hatte, zurück in die Gegenwart gesaugt zu werden.

„Na, da legst du ein ordentliches Tempo vor.“ Anna schob die Aufzeichnungen zur Seite und schmunzelte.

„Wie meinst du das?“

„Du küsst einen wildfremden Mann? Auf diese Art? So etwas hätte ich nicht von dir erwartet!“

Verwundert legte Marie den Kopf zur Seite. „Das war ein Traum! Hast du Kontrolle über deine Träume? Und Napoleone ist nicht irgendein wildfremder Mann. Ich kenne ihn mein ganzes Leben lang!“

„Du kennst deine Vorstellung von ihm dein ganzes Leben lang“, widersprach Anna.

„Und? Wo liegt da der Unterschied? Das sind meine Träume, also entspricht er meinem Bild von sich!“

Beide Frauen begannen gleichzeitig zu kichern.

„Das klang jetzt reichlich merkwürdig“, gluckste Anna. „Worauf ich hinaus will, ist: Warum träumst du dir eine Beziehung mit Napoléon?“

„Weil meine Beziehung in der realen Welt nicht geklappt hat? Weil eine Traumbeziehung zu Napoleone nicht in so einem Chaos enden kann?“

„Das liest sich nicht, als seist du emotional unbeteiligt.“

„Bin ich auch nicht.“ Marie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und seufzte. „Ich weiß, wie krank das jetzt klingt. Es war einfach alles so echt. Ich kann noch seine Küsse, seine Hände auf meinem Körper spüren. Wenn ich mit der Zungenspitze meine Lippen berühre, kann ich ihn sogar schmecken.“ Ihre Hände sanken auf den Tisch. „Das ist doch nicht normal!“

„Möglicherweise doch“, überlegte Anna. „Vielleicht möchte dein Unterbewusstsein verarbeiten?“

„Indem ich eine merkwürdige Traumbeziehung eingehe?“

„Indem du überhaupt wieder eine Beziehung eingehst. Wie du selbst gesagt hast, kennst du Napoléon. Oder besser: Du kennst das Bild, das du dir von ihm gemacht hast.“

„Er entspricht diesem Bild aber nicht“, unterbrach Marie.

„Inwiefern?“ Anna legte die Stirn in Falten.

„Welches Bild kommt dir in den Kopf, wenn du an Napoléon denkst?“

„Klein, dick, rundliches Gesicht.“

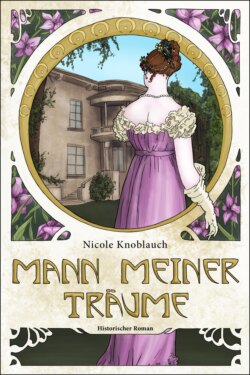

„Das ist der Napoléon, den man von Bildern kennt. Der Kaiser. Warte einen Moment.“ Marie sprang auf, lief zu einer der Napoléonkisten und wühlte darin herum.

„Ha, hier ist es!“ Triumphierend hielt sie einen Bildband in die Luft.

„Siehst du?“ Sie schlug das Buch auf und zeigte Anna das Portrait eines jungen, schmalen Soldaten mit langen Haaren. „Das ist der Mann, den ich in meinem Traum treffe. Das ist Napoleone.“

„Das ist genau das, was ich meine. Du kennst dich aus und weißt, wie er als junger Mann aussah, was er als junger Mann dachte. Da du in deinen Träumen den jungen Napoléon triffst, sieht er so aus und handelt so.“

„Napoleone. Das ist nicht Napoléon I., Kaiser der Franzosen, Herrscher über Europa. Das ist einfach ein Mann, der versucht, in den Wirren der Revolution zu überleben.“

Anna zuckte mit den Schultern. Sie hatte genug über Napoléon gehört – oder Napoleone. Wo auch immer da der Unterschied lag.

„Und wer ist dieser andere Mann?“

„Tristan Berière?“

„Genau der.“

„Ich weiß nicht, wer das ist.“ Marie runzelte die Stirn. „Um ehrlich zu sein, habe ich den Namen nie gehört oder gelesen.“

„Was macht er in deinen Träumen?“

„Mich zu Napoleone bringen? Ich glaube nicht, dass er wichtig ist.“

Anna runzelte die Stirn, ließ es aber auf sich beruhen. Es würde sich sicher zeigen, ob dieser Mann wichtig war oder nicht.

„Du hast ja sowieso nur Augen für Napoleone“, neckte sie ihre Cousine.

„Und warum auch nicht? Er hat mich vor dem Pöbel beschützt!“

„Der dir wahrscheinlich nichts getan hätte!“

„Das kannst du gar nicht wissen! Napoleone ist ein guter Mensch.“

„Na, ich weiß ja nicht.“ Anna hüstelte. „Nach allem, was ich von dir über Napoléon weiß, bin ich mir nicht sicher, ob er ein guter Mensch war.“

„Der Mann in meinen Träumen ist es!“ Seufzend rieb sich Marie die Schläfe. „Das klingt alles wirr, oder?“

„Och, weißt du, so lange du Stefan los bist, ist mir alles recht.“

Marie lächelte und trug Teller und Tasse in die Küche. „Ich werde heute mein Zimmer fertig einräumen“, rief sie ins Wohnzimmer.

„Soll ich dir helfen?“

„Nein, brauchst du nicht. Es fehlen nur noch die Napoléonsachen.“ Ihr Blick wich verlegen zu Boden und sie errötete leicht. „Das möchte ich alleine machen.“

Anna lächelte in sich hinein. „Da will ich auch nicht helfen.“ Sie stellte das Geschirr neben die Spüle und und ließ Wasser einlaufen. „Verschwinde! Ich mach das schon!“

In Windeseile stellte Marie ihre Sachen ab. „Danke!“. Sie umarmte Anna kurz und rannte aus der Küche.