Читать книгу Laborratten - Niels Wedemeyer - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеKapitel 4 – Das Protein

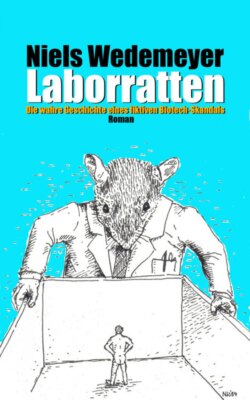

Traubl spürte bereits während der Sitzung, dass Weinerts Entdeckung einen wahren Schatz darstellte. Ein defektes Neuropeptid Y lässt Ratten bis zum Skelett abmagern. Er hatte gerade letztens noch von der sensationellen Entdeckung des Leptins gelesen, dass bei Mäusen gefunden wurde, die fast dreimal fetter waren, als ihre gesunden Artgenossen, mit einem Defekt in einem einzigen Gen. Dieses bis zur Entdeckung unbekannte Gen ist für die Herstellung eines Proteins verantwortlich, dass Leptin genannt wurde, abgeleitet vom griechischem leptos, was schlank oder dünn bedeutet. Es handelt sich hierbei um ein Hormon, das vom Fettgewebe gebildet wird, wenn dieses mit zu großen Fettmengen angefüllt ist. Das Hormon fungiert nun als eine Art Bote, der dem Gehirn signalisieren soll: „Ich bin prallvoll mit Fett. Bau es bitte ab, sonst platz ich!“ Wenn nun dieses Protein durch eine Mutation nicht richtig gebildet werden kann, bekommt das Gehirn folglich nicht mehr mit, wenn der Körper zuviel Fett eingebaut hat und befiehlt daher die weitere Nahrungszunahme und uneingeschränkte Auffüllung der Fettreserven für schlechte Zeiten. Die Firma Hoffmann-LaRoche erkannte den Marktwert dieser Entdeckung sofort und luchste dem Entdecker dieses Phänomens für einige Millionen Dollar die Rechte an diesem Protein ab. Die Idee war, den Leuten Leptin zu spritzen und sie auf diese Weise künstlich zu verschlanken.

Das von Weinert identifizierte Neuropeptid Y war nun der natürliche Gegenspieler des Leptins. Es hat unter anderem die Funktion, das Hungergefühl zu steigern. Schon seit seiner Entdeckung versuchten diverse Pharmakonzerne das Neuropeptid Y oder seine spezielle Andockstelle im Hypothalamus, den Rezeptor Y5, auszuschalten. Ohne durchschlagenden Erfolg. Und nun findet dieser Nichtsnutz von Weinert die mögliche Lösung. Traubl konnte noch nicht sagen, wie dieses kaputte Rattenprotein das Hungerverlangen stoppte, aber entscheidend war im Moment nur, dass das Protein es tatsächlich tat. Frau Schultheiß-Gottlob dachte anscheinend in die gleiche Richtung wie er. Hier lag definitiv eine Sensation in der Luft. Aber konnte ihnen noch jemand zuvor kommen? Arbeitete der englische Kollege, von dem Lamprecht die Tiere bekommen hatte, wirklich nicht mehr an der Entschlüsselung oder hatte er gar die Ratte noch an andere Leute abgegeben?

Die Zeit drängte. Sie mussten feststellen, ob diese Ergebnisse tatsächlich verwertbar waren oder nicht. „Ich werde mich persönlich darum kümmern. Am besten, niemand bekommt etwas von unseren Vermutungen und Aktivitäten mit. Ich werde sofort Weinert von all seinen Aufgaben abziehen, damit er uns nicht zufällig dazwischen funkt“, sagte sie abschließend. Frau Schultheiß-Gottlob arbeitete in den nächsten Wochen wie besessen im Labor, ohne Unterstützung, zumeist nachts, um keine Fragen aufzuwerfen. Nach zwei Wochen hatte sie endlich einige Millionstel Gramm aufgereinigtes Weinert-Protein, wie sie das defekte Neuropeptid Y nannte. Sie spritzte nun das Weinert-Protein täglich ins Hirn von gesunden Tieren und parallel dazu zur Kontrolle das intakte Protein ebenfalls bei gesunden Tieren. Bereits nach einer Woche stellte sie einen deutlichen Gewichtsverlust bei den mit dem Weinert-Protein behandelten Tieren fest.

Die mit dem normalen Protein behandelten Tiere hingegen zeigten ein gleich bleibendes Gewicht. Das war umso erstaunlicher, als das die gesunden Tiere massenweise eigenes funktionelles Neuropeptid Y im Hirn hatten. Wenn es also so etwas wie einen Konkurrenzkampf zwischen beiden Proteinvariation gab, so gewann immer das Weinert-Protein. Selbst bei extrem kleinen Mengen Weinert-Protein war noch ein Effekt zu beobachten. Aber warum? Verstopften die Weinert-Proteine die Andockstellen für das normale Protein?

Die Daten waren noch zu roh, um etwas mit dem Ergebnis anfangen zu können. Auch auf die Gefahr hin, sich unliebsame Mitwisser mit ins Boot zu holen, brauchten sie die Unterstützung von einem Neurologen, der die seltsamen Eigenschaften dieses Proteins richtig einschätzen konnte. Bei sehr vielen Veröffentlichungen über das Neuropeptid Y tauchte wiederholt ein und derselbe Name auf. Karl-Heinz Schütte, Direktor des Instituts für Neurobiologie (Nervenkunde) am hiesigen Klinikum.

Traubl hätte gut daran getan, sich vorher eingehend über die Eigenarten dieses Mannes zu erkundigen, bevor er sich ihm anvertraute. So aber rief Traubl bei Schüttes Sekretärin an und ließ sich einen Termin für ein Abtastgespräch geben, wie er es nannte. Er hätte wissen müssen, dass Schüttes Sinn nicht nach Abtasten stand.

Traubl erschien pünktlich zu dem Gespräch in Schüttes Institut, wurde aber von der mit Headset-Telefon ausgerüsteten Sekretärin aufgefordert, erstmal im Vorraum Platz zu nehmen. So musste er mit ansehen, wie Massen von Leuten Schüttes Büro zumeist im Laufschritt erstürmten und wieder verließen. Nach einer nicht enden wollenden halben Stunde erschall eine sonore Stimme aus der Freisprechanlage: „Jetzt kann er kommen.“ Traubl stand ermutigt durch das Kopfnicken der Sekretärin auf und öffnete die Bürotür. Der Raum war ungewöhnlich groß, aber nahezu kahl. Bis auf einen mit Dokumenten und Aktenordnern übersäten Schreibtisch und einen nicht weniger in Beschlag genommenen kleinen Seminartisch samt Sitzgelegenheiten stand nichts in diesem Raum. Kein Bücherregal. Kein Computer. Nichts. Traubl kam ein 1 Meter 90 großer elegant gekleideter älterer Herr mit streng zurückgekämmten grauen Haaren entgegen.

„Tut mir Leid für die Verzögerung, aber hier ist derzeit die Hölle los. Setzen Sie sich doch.“ Schütte schüttelte Traubl kraftvoll die Hand und deutete auf die relativ alten Sessel, die um den Seminartisch standen. Die Sekretärin brachte schweigend Kaffee herein und verließ schleunigst wieder den Raum. Schütte sah Traubl scharf über seine halbe Goldrandbrille an.

„Werter Kollege, wie kann ich Ihnen helfen?“ Traubl fiel plötzlich auf, dass er für dieses Gespräch vielleicht etwas zu leger gekleidet war.

„An meinem Institut ist eine Entdeckung gemacht worden, die sie interessieren könnte.“ Traubl holte einen Stapel Unterlagen aus der abgenutzten Aktentasche und erzählte Schütte in aller Kürze die aktuellen Ergebnisse, denn er spürte die Ungeduld dieses Mannes. Aber je mehr er erzählte, desto interessierter wurde Schütte. Das bereits schon zu Beginn des Gesprächs stark gerötete Gesicht nahm noch an Farbe zu. Ein typischer Schlaganfallkandidat, dachte Traubl.

„Wir wissen also, dass es wirkt, aber nicht wie. Um etwas mit den Daten anfangen zu können, müssen wir den Wirkmechanismus kennen. Ich dachte mir nun, dass Sie als ausgewiesener Experte für das Neuropeptid Y uns da vielleicht weiterhelfen können“, beendete Traubl seine Ausführungen. Schütte ignorierte vorerst die zarte Anfrage und frage postwendend „Was meinen sie mit `… anfangen können´?“

„Nun. Sie kennen ja sicherlich die Geschichte des Leptins und seine kommerzielle Bedeutung. Gleichzeitig ist mir bekannt, wie sehr sich die pharmazeutische Industrie für das Neuropeptid Y interessiert.“

„Aha. Sie haben also bereits die Dollarzeichen in den Augen. Ich hoffte, Ihnen ginge es um rein wissenschaftliche Ziele und nicht um möglichen Reichtum. Ihr jungen Kollegen könnt den Hals nicht voll kriegen und vernachlässigt eure eigentliche Aufgabe: Erkenntnisse über diese Welt zu gewinnen.“ Was für ein Heuchler, dachte Traubl, der von Schüttes kleiner florierender Pharmafirma wusste. Die Antidepressiva, die in den 70er-Jahren in Schüttes Labor wohlgemerkt auf Staatskosten entwickelt wurden, landeten alle samt in Schüttes Firma und hatten ihn in der Zwischenzeit reich gemacht. Offiziell wurde diese Firma von seiner Familie geleitet. Er selbst besaß keine Anteile an der Firma und bezog auch kein Gehalt, aber für alle Kenner der Branche war klar, dass er die graue Eminenz in der Firma war und dort auch ein eigenes Büro mit eigener Sekretärin unterhielt.

„Mich interessiert im Moment einzig und allein der Wirkmechanismus“, log Traubl. Schütte sah ihn scharf an.

„Nun gut, das Ganze hört sich gar nicht mal so uninteressant an. Ich frage mal in meiner Abteilung rum, ob jemand Interesse hat, daran zu werkeln.“ Schütte heuchelte offensichtlich Desinteresse. Traubl aber hörte zwischen den Zeilen, dass Schütte längst angebissen hatte.

Bereits am nächsten Tag rief Schütte bei Traubl an.

„Werter Kollege, ein Mitarbeiter hat mir gesagt, er hätte erstaunlicherweise noch Kapazitäten frei und wäre einer Kooperation nicht abgeneigt. Ich werde ihn nicht zurückhalten. Herr Wiese wird sich mit ihrer Arbeitsgruppenleiterin in Verbindung setzen. Wir sollten aber vorab noch einen Kooperationsvertrag aufsetzen, der die möglichen Verwertungen regelt. Selbstverständlich nicht für mich. Ich persönlich lege keinen Wert mehr auf so etwas, sondern im Sinne der jungen Mitarbeiter. Schönen Tag noch. Ich muss jetzt für drei Tage nach China fliegen.“

Schüttes Mitarbeiter schien das genaue Gegenteil seines Chefs zu sein. Klein, unscheinbar, schüchtern und vorsichtig. Aber Herr Dr. Wiese war vor allem ein hervorragender Biochemiker, der nicht nur das Neuropeptid Y wie seine Westentasche kannte, sondern eine Reihe von Untersuchungsmöglichkeiten parat hatte, die Traubls Institut ansonsten nie zugänglich gewesen wären. Vom ersten Tag an konnte man das Ganze als erfolgreiche Kooperation ansehen. Schultheiß-Gottlob und ihre Gruppe stellte die Proteine gentechnisch her und führte die Tierversuche durch, Wiese und seine Leute waren für die biochemischen Experimente zuständig. Bereits nach zwei Wochen schickte Wiese die ersten Ergebnisse. Daraus ging hervor, dass, wie von Traubl vorhergesagt, das defekte Protein sich an die Andockstelle der Hirnzellen setzt, jedoch aufgrund der veränderten Struktur kein Hungersignal auslösen kann. Hinzu kommt, dass das Protein im Gegensatz zum natürlichen Protein die Andockstelle nicht mehr verlässt. Sie ist damit aber dauerhaft für das natürliche Protein blockiert. Man kann daraus schließen, dass bei Vorhandensein des Weinert-Proteins im Gehirn, das Hungergefühl über längere Zeit unterdrückt wird.

In einem abschließenden gemeinsamen Seminar in Traubls Institut präsentierten Wiese und Schultheiß-Gottlob ihren Chefs die Ergebnisse. Alle Beteiligten kamen zu dem gleichen Schluss. Hier hatte man vielleicht den universellen Schlankmacher gefunden. Keine Diäten mehr oder übertriebener Sport, kein Verzicht mehr auf bestimmte Gerichte, kein operatives Fettabsaugen. Allein der Absatzmarkt Amerika mit seinen vielen Übergewichtigen war schier gigantisch. Alle Beteiligten dachten von nun an nicht mehr an den Erkenntnisgewinn, sondern einzig und allein an Reichtum.

„Was ist jetzt als nächstes zu tun?“, fragte Traubl.

„Patentieren natürlich“, meinte Schütte enthusiastisch, „Ich schlage vor, direkt ein internationales Patent einzureichen, das alle Staaten erfasst, in denen Übergewicht ein ernstzunehmendes nationales Problem darstellt. Japan sollte man dabei z.B. ausklammern. Die wenigen Dicken, die es dort gibt, werden auch noch als besonders attraktiv verehrt. Auch die ehemaligen Ostblockländer sollte man aussparen. Bis zum Auslaufen des Patents haben die sowieso nicht genügend zu fressen, um dick zu werden. Dick sind da nur die Reichen“, dozierte Schütte. „Ich kenne da einen erstklassigen Patentanwalt in München. Den rufe ich direkt heute noch an.“

„Was ist mit der Veröffentlichung?“, fragte Schultheiß-Gottlob.

„Das muss parallel erfolgen“, rief Traubl schroff und hoffte dadurch Anerkennung von Schütte zu bekommen, „das sollten Sie übernehmen, Frau Schultheiß-Gottlob“, mit Blick zu Schütte, „wenn es Ihnen recht ist.“

„Veröffentlichungen sind mir völlig egal. Hab schon zu viele davon“, sagte Schütte genervt und unterstrich das Gesagte mit einer abfälligen Handbewegung. „Für die jungen Leute würde es mich aber freuen, wenn eine erstklassige Zeitschrift das Manuskript nehmen würde. Ich schlage Nature vor. Ich kenne da mehrere Editoren“ Alle nickten zufrieden.

Weder Frau Schultheiß-Gottlob noch Wiese hatten Erfahrungen im Schreiben von Patenten. Auch der Patentanwalt war nur bedingt eine Hilfe. Er machte den Erfindern deutlich, dass er weder die Chancen auf Erteilung des Patent überprüfen könnte oder werde, noch die einzelnen Patentansprüche erdenken würde. Dies wäre ausschließlich Aufgabe der Erfinder. Er würde lediglich die eingebrachten Ideen in eine juristisch akzeptable Form bringen und die Korrespondenz mit den zuständigen Patentämtern koordinieren. „Es ist Ihre Aufgabe, in den öffentlich zugänglichen Datenbänken nach Anmeldungen oder erteilten Patenten zu suchen, die Ihre erdachten Ansprüche gefährden könnten. Das gleiche gilt für bereits erfolgte Veröffentlichungen oder Vorträge. Sind die Ideen, die Ihrer Anmeldung zugrunde liegen, bereits von jemand öffentlich geäußert worden, ist die Sache hinfällig“, gab der Patentanwalt ihnen mit auf den Weg. Gemäß seiner weiteren Hinweise beschrieben sie erst einmal den aktuellen wissenschaftlichen Hintergrund der Erfindung. Sowohl das normale als auch das defekte Protein wurde beschrieben ebenso wie die möglichen Wirkmechanismen. Anschließend ging man auf die Idee vom künstlichen Schlankmacher ein und beschrieb, wie man dies pharmakologisch erreichen wollte. Selbstverständlich waren diese Experimente noch nie erfolgt. Dennoch mussten sie so beschrieben werden, als ob sie bereits gängige Praxis wären. Und das noch mit Abbildungen, die ebenfalls nur der Fantasie entsprungen waren.

Abschließend formulierten sie die Patentansprüche. Diese stecken die Anwendungen oder Produkte ab, die den Erfindern patentrechtlich geschützt werden sollten. Dabei ist der erste Anspruch der Hauptanspruch. Im diesem Falle lautete er:

Verfahren zur Reduzierung des Hungergefühls durch Verabreichung von verändertem Neuropeptid Y.

In den Folgeansprüchen, die jeweils mit den Worten „Verfahren nach Anspruch X, gekennzeichnet dadurch, dass …“ begannen, wurde dieser sehr breit gefasste Hauptanspruch nun spezifiziert. Es wurden zahlreiche Möglichkeiten der „Verabreichung“ angegeben, etliche Variationen der Herstellung sowie mögliche andere Mutationen des Proteins, die ebenfalls zum gleichen Ergebnis führen würden. Wohlgemerkt, es ging hier nicht um Dinge die bereits möglich waren oder man selbst vorhatte. Hier ging es um den Verfolgungswahn der Erfinder, dass irgendein kluger Kopf daher gehen und das Patent elegant umgehen könnte. Je größer dieser Verfolgungswahn und die Fantasie der Erfinder, desto präziser ist ein Patent formuliert.

Unsere beiden Jungwissenschaftler gaben sich alle erdenkliche Mühe und kamen auf stattliche 42 Ansprüche (man sollte aber wissen, dass es Patente gibt, die deutlich über 100 Ansprüche aufweisen). Diese wurden von den Chefs nach kurzer Durchsicht abgenickt und dem Patentanwalt verschlüsselt per E-Mail zugeschickt. Für diesen Zweck wurde ein spezielles vom CIA erfolgreich erprobtes Schieffrierprogramm verwendet. Wenn schon paranoid, dann auch bis zur letzten Konsequenz. Einen Tag später bekamen sie Post vom Deutschen Patent- und Markenamt, dass das Patent zur internationalen Anmeldung eingegangen war. Das Protein gehörte von nun an offiziell Ihnen.