Читать книгу Мамонтов бивень. Книга первая. Сайсары – счастье озеро. Книга вторая. Парад веков - Николай Дмитриевич Лукьянченко - Страница 9

Книга первая

Сайсары – Счастье озеро

Глава восьмая

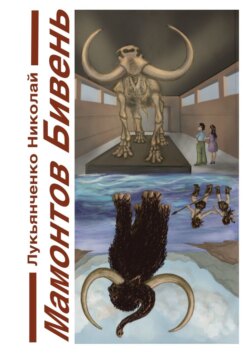

Мамонтов бивень

ОглавлениеС каждой минутой Олег стремился быть всё ближе и ближе к Анжеле. Бросался ли он под потушенный мяч, он падал у её загорелых ног-углей, взлетал ли вдруг для удара сам, он оказывался в чёрных клубах дыма её волос, разбросавшихся по плечам и обдававших его горьковато-полынным дыханием, тонким и волнующим.

Охваченный жгучим ощущением физической близости разгорячённого солнцем и игрой женского тела юноша пытался неумело скрыть от посторонних глаз властный непосильный зов плоти, переполнявший его с головы до пят. Олег отдавался мучительной сладости головокружительных чувств, разрываемых безжалостными молниями на звенья – цепи картин его прикосновений к телу Анжелы, картин, вызванных пьянящим воображением. Реальные же, быстрые и обжигающие, как удар тока, столкновения и объятья с призывно – прекрасным в движениях и формах телом Анжелы вплетались в эти чувства, как взрывы никогда не испытанных ранее наслаждений.

Анжелу тоже волновали эти пылкие соприкосновения разгорячённых почти обнажённых тел. Ей, как никогда ранее, нравилось видеть и сознавать власть своих чар над новым влюблённым, с каждой минутой всё больше и больше терявшим голову и ошалело метавшимся за мячом то у её ног, то рядом с ней, то над ней. В ней самой какое-то время боролась девичья скромность с женской игривой чувственностью, проявлением которой лишь на одно мгновение, она заставляла многих терять голову. И, не углубляясь в себя неженской разумностью, она находила новые и новые подтверждения этого безумного неконтролируемого влечения к ней мужчин, продолжала удивляться мужскому беспутству. И, несмотря на то, что она пришла на дамбу, чтобы встретиться со своим чернобородым красавцем любовником – главным архитектором города, который мог появиться здесь каждую минуту, ей было приятно и радостно ощущать сегодняшнюю власть своей красоты над Олегом. Начав кокетничать, заигрывать с опьянённым её колдовскими чарами начинающим бородачом, она будто вернулась в первобытнообщинное состояние, перевоплотилась в ту неведомую ей самой совсем не Анжелу, а в её пра-прародительницу из далёких, далёких эпох. Пряча свою благорасположенность к Батурину в разговорах с лёгким предупредительным Грайчихиным, Анжела не осознавала, а, если и осознавала, то, может быть, только спинным мозгом, что ещё крепче привязывает к себе Батурина, всё больше и больше взыгрывавшего от кажущегося её невнимания к нему. Владимир же, опытный в амурных делах повеса, и со своей стороны ни на секунду не оставлял без внимания Анжелу, понимая, что только моргни он, и новенькая редкая красавица, как призрак, исчезнет для него и уже навсегда в налитой молодой кровью и страстью броне мышц гладиатора.

– Анжелика, а не слабо стать нашей маркизой?

– Уж не собираетесь ли вы всех своих гладиаторов да римских пап превратить в ангелов во плоти – этих Монстров – Потрошителей? – отшучивалась с раскатистым смехом Анжела.

– Прикажите! И я стану один за всех вашим ангелом хранителем, – приближаясь к её ушку и переходя уже на шёпот, зепел Грайчихин: – «Анжела, ты одна, ты одна на свете. Ох, ох, в недобрый же час тебя я встретил». И вы и ваше имя так божественны, так прекрасны, что я готов голову отдать на отсечение, что, такой как вы, ещё никогда не встречал в своей жизни. Анжела, ты прекрасна, как ангел небесный…

– Ага! Как демон коварна и зла, – не выключаясь из игры, сквозь прерывистое дыхание отвечала Грайчихину и Анжела. – Характеристика у меня неплохая, вы правы, но вот насчёт характера, то можете не возражать по поводу не высказанной вами строчки.

– Я не согласен. Не согласен сейчас и буду не согласен до тех пор, пока не удостоверюсь лично сам в обратном, – отстаивал уже своё право на спорщицу Владимир.

– Смею вас уверить, вам никогда не быть моим героем. Вот здесь я – Кассандра – и это я пророчу с полной уверенностью, – продолжала разжигать самолюбие и жажду Грайчихина овладеть новенькой Анжела.

– Всё в мире обманчиво. Для кого-то вы, может быть, и Кассандра, а для меня вы – солнце! Не то, что сейчас идёт к закату, а то, которое может светить даже тёмной ночкой.

– Солнце?! Вот солнышко мне говорили много раз. А солнце – никогда! – засмеялась Анжела, запуская хлёстким ударом мяч в кого-то из бойцов.

– Ничего себе солнце! – вскрикнул тот. – Я увидел только искры и мрак.

– А это и есть то солнце, которое засветило тебе, – ввернул Олег, интонацией подчёркивая «засветило тебе».

– Прошу без комментариев, – фыркнул на них Грайчихин. – Уши развесили, стали в хоровод.

– Давайте уйдём от этих злопыхателей, – предложил он Анжеле. – Как уходит и то, небесное.

– Ой! Извините! – извиняясь и перед бойцом, получившим мячом в лоб и перед настойчивым Грайчихиным, продолжала играть Анжела.

– Не стоит, – заметил Виталий Сергеевич. – Пусть не смотрит на солнце, когда играет, даже на то, закатное. А то ведь уже решил, что можно спать.

– Витальеро, как ты можешь замечать ещё какое-то закатное, когда у нас своё – рассветное! – провоцировал и Виталия Грайчихин.

– Да уж, скорее засветное, – попытался отшутиться и боец, получивший от Анжелы мячом.

– Вот и говорю: детям пора спать, – уже вновь обращаясь только к Алкиной, продолжал Владимир. – Пойдём и мы?

– Ха-ха-ха, я тоже в этой категории?

– Я говорю не о сне. Нам можно всю ночь бессонничать, – в лучах закатного солнца оранжевым бесом вился и Грайчихин возле Анжелы. Было это так или только казалось Олегу – кто знает?

– Бессовничать или бессонничать? Подбирайте правильные выражения, сэр, – подрезал его и Игнатов.

– Мне всё равно: любить иль наслаждаться, – старательно пробивался Грайчихин к Анжеле. Его сильные жилистые руки, покрытые золотисто-оранжевым пухом волос в свете солнца, устремлялись ласковыми, ласкающими движениями к девушке, словно искали опоры в её округлых плечах и коленях, а когда становилось очевидно, что Анжела освобождается от них, они молнией, едва прикасаемой к заманчивым формам, проносились навстречу, также ни на минуту не упускаемому им из виду, мячу.

– И часто вам приходится бессонничать или бессовничать? – превращая в игру Грайчихинские ухаживания, бросалась к мячу и Анжела.

– Я сам не могу разобрать, что бывает в такие ночи на самом деле. Но теперь, я думаю, вы поможете мне разобраться.

– Не забывайтесь. Я ж Касандра. А вы не мой герой!

– Здорово! Мир озарился для меня! Я чувствовал, что вышел на финишную прямую, – упоённо торжествовал Володя, уже обращаясь не только к Анжеле, но к Виталию Сергеевичу.

– Сударь, в мире призрачно всё, особенно тогда, когда ты поёшь как глухарь на току. Ведь даже ещё первобытным героям было известно, что прямой путь – не самый быстрый и верный, – с хитрой лукавинкой вливал свою каплю дёгтя Виталий.

– Вот видите, что вам говорит ваш ЭВэуМный товарищ. А вы так спешите, – отшучивалась Анжела, выскальзывая из очередной попытки объятий Владимира.

– Даже солнце, как бы быстро не шло к закату, ему не встретиться с рассветным, кабальеро, – продолжал сгущать тучи Игнатов.

– Витальеро, к чему так мифистофильски мрачно? – бросил ему Грайчихин.

– Хуанито, извольте взглянуть наверх. Поиграл в живительных лучах рассветного и будя… Вон там, на горизонте уже восходит твоё светило. Луна. Луноликая, – подшучивал Виталий над затоковавшимся уже не грачом, а глухарём беспутным другом.

– Иди ты. Иди ты, – ласково отмахивался Грачик, не отрывая глаз от Анжелы, вступившей в волейбольное единоборство с одним из игравших.

– Иди ты, иди ты… – тавтологизировал Владимир то ли Виталию Сергеевичу, то ли самому себе, то ли вслед уходящей несбыточной мечте об обжигающих объятьях обворожительной цыганочки – сахалярочки.

– Серьёзно, оглянись. Эллэо твоё сюда летит. И как бы оно не стало каменным гостем.

– Иди ты, qvoqwe Брут! – снова отмахнулся тот. «Иди ты!» обычно в лексиконе Грайчихина означало нечто, соответствующее словам: «Говори, говори, я всё равно не верю, хотя всё может быть так, как ты говоришь. Но что мне в этом?».

Но сейчас, добавив слово Брут, Владимир, видимо, невольно осознал своё поражение.

– Эллочка, сударь, Эллочка-тарелочка, – играя словами, смеялся Виталий, добивавшийся, чтобы Грайчихин посмотрел туда, куда показывал он, – ЭНЛэо как есть ЭнЛэ – ЭЛочка!

– А-а-а, это давно уже опознанный объект. Пора бы твоему ЭВМозгу зарубить тебе на носу, – расстроено бросил Грайчихин. – Прочитал, – передай другому какому-нибудь музыканту этот рассыхающийся бубен луны. Не хочешь ли ты поиграть с сиреноголосою Силеной? А я, я – в омут. Может быть, там русалочкой разживусь…

Грайчихин деланно рассмеялся, резко прыгнул в сторону и в несколько полузвериных прыжков достиг воды. Мощными мускулистыми ногами тренированного легионера взорвал её фонтанирующими клочьями брызг и провалился раскладистым торсом в мокрую податливую бездну. Он словно хотел пойти ко дну, ведь только там он мог погасить пламенеющий факел своей золотоволосой головы. Но через пару десятков метров он снова вынырнул из неё могучим фыркающим дельфином. Резко вырвавшись по пояс из воды, он взмахнул руками, как крыльями раненой птицы, но вновь утонул. И в следующих попытках Владимир всё также: то мощными взмахами рук-полукрыльев взлетал над водой, то погружался в пену и брызги с головой.

Так и плыл он полубогом-получеловеком, полурыбой-полуптицей легко и мощно в свинцовой зыби Лены.

И кто знает, может быть, он и был уже смертельно раненой птицей, уводящей притворной слабостью неудачу-хищника. Но от чего? От гнезда? Но гнезда не было. А он плыл и плыл, оставляя за собой след даже в бурлящей водоворотами воде. Изломанная на тысячи мятущихся полулинз дорожка рваной радугой сабли бежала за плывущим, не оставляя надежды на спасение. Это был именно тот случай, когда «каждый охотник, желая знать, где сидит фазан», мог с лёгкостью знать: Где? Только иди, точнее, плыви по акварельным мазкам, играющим на воде всеми красками закатного солнца, игриво бросающего на отрезвляющегося фазана – Грача прощальные взгляды из под лёгких облаков…

Оно уже не достигало темнеющего потока, свивающего в косы свет и тени. И казалось, что Владимир, мощно погружая своё тело в воду, хочет запутать и вот, вот запутает след. Но углами расплывавшиеся от каждого его выплыва влево и вправо волны, ломаясь омутными водоворотами течения, с трудом умирали в разбегах взбугривавшихся, то тут, то там взрезах реки и стрелой показывали, где искать беглеца.

Когда Грайчихин выбрался на берег, золотоволосая, пышнотелая Эллочка Кудрявцева оживлённо разговаривала с Виталием Сергеевичем.

Пляж пустел. И студенты, и местные оставляли обогретые солнцем и их телами песчаные откосы дамбы и нехотя уходили в город. К Анжеле подошла чем-то расстроенная незнакомка.

– Тала забыла своё полотенце и просит пойти с ней к тому месту, где она загорала, – неожиданно обратилась Анжела к Батурину.

– Это вон в тех зарослях, – показала Наталья в сторону дальней дуги изгиба дамбы.

– Если позволите, я с вами, – запросился обрадованный, что уведёт Анжелу от приближающегося Грайчихина, Батурин.

– А вам не страшно? – простосердечно спросила Наташа, светловолосая с большими глазами и ртом девушка, лицо и плечи которой покрывал совсем не северный загар.

– Одному нет, а с вами да, – ответил Олег.

– Это почему же? – изумилась Тала.

– А вдруг вы ленские алмазжёнки, – поиграл с «зж» Олег.

– Алмаз – жёнки – неплохо! Алмазонки же – лучше будет, – улыбнулась Анжела.

– Только бы не амазонки. Да к тому ж ещё и замазонки, – продолжал шутить Батурин.

– Но почему же замазонки? – обиженно выпячивая губки, вздохнула Наталья.

– А кто без полотенца?

– Ну, если мы замазонки, то вы, товарищ гладиатор, совсем не гладиатор, а…

– А кто же, кто?

– А – аллигатор, – открыв свой очаровательный ротик, пыталась изобразить крокодила Анжела.

– К тому же ещё и реликтовый, – поддержал её Олег.

– Это почему же? – снова спросила Тала.

– А потому что уцелел на этих берегах – не вымер и не выбросил полотенца, – задорничал студент.

– А причём здесь полотенце?

– Но ведь кто-то что-то говорил о полотенце? Да ещё в таком романтическом месте… – «На диком бреге Иртыша…». А ведь известно, чем кончилось это «на диком бреге».

– Может быть, вам не надо идти с нами? – настоятельно предложила Тала.

– Нет-нет! Я не выбрасывал белого полотенца. Это сделал кто-то другой или другая, – игриво посматривая то на Наталью, то на Анжелу, не сдавался Батурин.

– Но оно не белое. Оно жёлтое, золотистое, – недоумённо объяснялась Наташа.

– Тогда идём за золотым! Но только не за полотенцем, а за золотым руном, – подытожил Олег.

Забыв про усталость в этом шутливо – колком пререкание, Олег, Анжела и Тала взобрались на бетонные плиты дамбы, гигантской стрелой лежавшей в ещё более гигантской береговой излучине Лены. Сверху, из поднебесья, казалось, что дамба-стрела вонзилась своим железобетонным наконечником в береговые надолбы города и ещё дрожала хвостовым опереньем, отдалёнными зарослями кустарников и молоденьких деревьев, к которым и направлялись новоявленные аргонавты.

Солнце неподвижным очагом дымилось у самых дальних горбин Табагальского мыса и бездомная предгорная земля, умываемая прохладным морем великой реки, мерно дышала коротким, нестылым теплом низкого приполярного неба.

С трудом верилось, что это уже не вечер, а глубокая ночь.

Вечерние вестники – злые, потерявшие надежду на удачу в охоте, уже было расположившееся на ночлег комары с великой радостью и с завидным рвением бросились на крепкие молодые тела романтиков. Их острые жала так старательно быстро и больно впивались в них, что искателям золотого руна и прочих приключений пришлось панически бежать из комариного царства.

Берега дамбы уже опустели. Редкие купальщики и купальщицы пофыркивали и попискивали в быстро остывающей купели.

Из эфиопов уже никого не было на пляже. Не было и Грайчихина, присутствия которого больше всего боялся Батурин.

Время ужина в отряде давно миновало и Олег, вспомнив об этом, как говорится нутром, заметил:

– Наши убежали на ужин.

– Ой, вам тоже надо спешить, – предложила Олегу свободу выбора Анжела, втайне лелея мысль, что он не уйдёт.

– Нет-нет! – поспешил подтвердить эту мысль Батурин. – Вы думаете, что если вам удалось вырваться из цепких когтей Грача и кровавых клыков таёжных динозавров, то вы уже не нуждаетесь в израненном в этих боях гладиаторе? Палец вниз и всё, что вы можете ему предложить за его верную службу?

– Анжель, уж не наград ли требует твой гладиатор? – спросила Тала подругу.

– У древних римлян лишь для поверженных гладиаторов была эта награда, – сверкнув волооким взглядом, ввинтила свой большой палец остриём вниз и под сердце Олега Анжела. – А лучшим, а победителям… Дарился новый бой!

– Да, да – и вечный бой, покой нам только снится. Пусть будет так! Но, если смерть, то только лишь от этих рук, – перехватив руки Анжелы и притянув их к своей груди, замер у самого острия острейшего чувства близости с девушкой Олег.

– Ну, нет! Такой награды вам не будет! – смеясь и вырывая руки, отстранилась от него мягко Алкина. Подавшись телом вперёд к Олегу, но оторвавшись от подрагивающих мышц Олега, она будто бы призывала его стремиться к объятиям, а податливой недоступностью ещё мучительней желать молодому мужчине головокружительного большего.

– Вы нам должны ещё послужить. Вот Талочку надо проводить домой, да и меня я не позволю бросить без защиты посреди дороги. Так что, вперёд, товарищ гладиатор, к бою!

– Если сопровождение дам у вас считается геройством, то…

– То что «То»?

– То я – готов! Salve, Cezar, imperator, muritori te salutant! Так приветствовали Цезаря мои обречённые предки, выходя на арену Коллизея. «Здравствуй, Цезарь, император! Идущие на смерть тебя приветствуют!», – продолжал взывать из древнеримской обречённости Олег. – И я готов – не за Цезаря, а за Цезарицу пойти на смерть.

– Так уж и на смерть? – лукаво прыснула озорным смешком Анжела. Её пышущие призывом к поцелуям губы манили, обещали счастье и сладость. – Готовы? На всё готовы?!

– Да. Я давно живу на всём готовом, – наконец-то выбрался из гладиаторской шкуры Батурин.

– Всем так хочется жить, – мрачно проговорила Тала, так и не проникшаяся игривостью начинающих влюблённых. От её слов и тона стало ощутимей как-то окружающее их пространство, давно уже ставшее улицами и домами странно не засыпающего и не погружающегося в ночную тьму города.

Обожжённые солнцем, налившиеся его жаром и огнём тела молодых людей будто бы прожигали загустевший прохладой воздух улиц, и, казалось, могли бы прожечь так же легко стены домов, обнимаемых мягким светом белой северной ночи. Троица шла почему-то только по серединам улиц. Олегу казалось, что время дня и ночи смешалось, и никто уже не следит за его движением. Будто бы всем было всё равно, и только ему одному хотелось ускорить его бег и приблизить тот отдалённый, ещё чужой, чужой, но такой желанный миг, когда он и Анжела останутся одни, только одни.

И вот, когда, наконец, они проводили Талу домой и остались вдвоём, Анжела вдруг предложила:

– Давай зайдём к одному моему знакомому. Это директор местного музея. Хороший дядька.

Директор музея, пятидесятипятилетний мужчина с дутыми как у китайского болванчика глазами и щеками нехотя пожал руку Батурина. Его по-русски светлые, но по-якутски врезанные в одутловатые щёки глаза были похожи на тающие льдинки в красноватых и опухших от мороза ладонях.

Лишь на мгновение, сверкнув холодным сталистым блеском, они стали увлажняться и таять, собираясь слезой, каплей в напряжённо сжимавшихся уголках век-ладошек.

Олегу показалось, что знакомство с ним очень неприятно Габееву Петру Петровичу. По годам ещё не старик, но из-за частых злоупотреблений спиртом уже бывший таковым, Габеев не стремился к новым знакомствам и к смене приятных и удобных вещей, и привычек. Так и сейчас его больше устраивало то, что соединяло его с Анжелой, с Анжелой без этого нового, как он уже окрестил его для себя: «Приходимца», расположившего к себе свободную от всех обязательств и преданностей девушку, солнышком, появлявшуюся и согревавшую его холостяцкую квартиру в редкие, но счастливые минуты долгой полярной ночи. Сердце Петра Петровича эхом отозвалось в судорожном рукопожатии, не скрывавшим ревнивого желания выбросить за дверь ершисто-колючего и головой и бородёнкой студента, назвавшегося «Олегом».

«Что поделать? – успокаивал себя Габеев. – Анжела молода и красива. И как большинство живущих на Севере женщин (Да и разве только женщин?!), живёт ожиданием появления солнца, увлекается всем, приходящим с юга, любит дарить себя этому всесильному, определённому волею холодного, долгого северного неба случаю. Но случай приходит и уходит. Пришёл так и этот красавец, пришёл и… И уйдёт, а ангел мой ласковый, звонкоголосый и быстроглазый останется, останется и возвратится снова ласковым лучиком в мою вековую берлогу».

Привыкший быть терпеливым и гостеприимным Пётр Петрович скорее по традиции открыл скрипучую дверцу, такого же, как и он сам, старца-шкафа, и выставил на стол бутылку спирта, подкрепив её доброй половинкой ароматно вздохнувшей нельмы.

Батурин мучительно сглотнул.

– Ох, как я проголодалась! – просто по-домашнему озорничала Анжела, отрывая и проглатывая текущие маслом куски духовитой копчёной рыбы.

– Сейчас придут Слава и Тала, – суетился между столом и шкафом Пётр Петрович.

– Какой ещё Слава? – разрезая нельму на тонкие ломтики, спросила Анжела.

– Это тот, который получил гонорар за статью о студенческих отрядах, нашедших кости мамонта в котловане. Он побежал в магазин.

– Студент литинститута? Практикант? Я давала ему интервью на Ысыахе, – изумилась Алкина.

– Да. Набивает руку, – подтвердил Габеев.

– Такому бы морду набить. Прилизано-облизанный слизняк. Фу! – брезгливо покривила масляными губами Анжела, вспомнив как нагло и цинично, предлагал ей связь новоявленный литератор.

– Это точно. Далеко пойдёт, – думая о своём, поддержал её директор краеведческого музея, уже имевший честь быть использованным московским спецкором, но ещё надеявшийся на вознаграждение. – А пока выпьем за знакомство. Тебе, Олег, разбавить? – продолжал Пётр Петрович.

– Нет. Спасибо. Я не пью, – попытался отказаться Батурин.

– Ты это брось. Что больной? Так у нас спиртом лечатся. Или ты не хочешь выпить за знакомство? Тогда другое дело… – изображая недовольство, бычился Габеев. – Ну, так как? А? Хочешь обидеть старика?

– Хорошо, если только за знакомство, то чуть-чуть. Разбавлять не надо. Я потом запью.

– Как хочешь. Я разбавляю. Ну, будем! – Габеев привычным движением опрокинул стакан ещё пузырящейся жидкости себе в рот и, сжимая беззубыми дёснами обжигающую горькую каплю, проглотил едва разбавленный девяностошестиградусный спирт.

Батурин зачаровано следил за Анжелой, словно ждал от неё приказа или запрета. Она же каким-то магическим движением руки очертила в воздухе то ли символ бесконечности, то ли опрокидывавшийся зигзаг воображаемого вопроса и звонко дзинькнула своей рюмкой о стакан Олега. Розочкой оттопырив губки, она сочно и жадно, словно не произнесла, а втянула в себя «Ой, что будет?» и лишь потом, храбрясь и призывая и Олега к храбрости, подняла рюмку ещё выше, отвела в сторону – вверх от неё большой палец и засмеялась:

– Ну, что ж, товарищ гладиатор, жребий брошен. Живи! За знакомство! – Анжела жадно, как в жаркую погоду, глотала непослушно растекающуюся в уголки губ, под язык обжигающую гортань жидкость и, едва справившись с ней, бросила на пол жалобно зазвеневшую рюмку и замахала перед лицом руками, задыхаясь и смеясь одновременно.

Горло Олега перехватил удушающий жгучий жгут спирта. Он сквозь слёзы радостно смотрел на Анжелу. Девушка была, как казалось ему, сейчас ближе и доступней. Он следил за её каждым движением, каждым словом, ловил, старался перехватить материально осязаемый выжигающий пространство взгляд её вращающихся как две юлы глаз. Что бы она не пожелала сейчас, он всё бы сделал.

Пётр Петрович поднялся, прошёл к шкафу и принёс ещё одну рюмку, привычно тут же наполнил её, переливая спирт через края, и поставил перед Алкиной. Не оставил Габеев пустым и стакан Олега, налив ещё и в стаканы ещё не пришедших Славы и Талы. Не церемонясь, предложил тост:

– За вашу молодость и красоту.

Олег ещё не пришёл в себя после первой и попытался отказаться вновь, но Габеев собственноручно вложил в его и в руку Анжелы стакан и рюмку, расплескавши через края спирт, которого, видимо, он никогда не жалел.

– За свою молодость можешь не пить, но за красоту Анжелы ты не имеешь права не выпить, – настаивал он.

Через пару минут обволакиваюшее сердце тепло проникло в голову и полилось, как казалось Олегу, наружу, как из рюмок, через края. Глаза увеличивали окружающие предметы так, словно кто-то вставил в них увеличительные линзы. Холостяцкая, неуютная квартира Габеева, сам Пётр Петрович и чужой, горбатящийся крышами домов под тяжестью ночи город, ребята: бойцы-эфиопы, и даже юристы с таинственным очарованием загадочно готовящегося заговора; взошедшая над всем этим парящая, пьянящая и желанная Анжела; – всё становилось всё ближе и ближе, сливаясь с ним, перерастая в мучительно томимую музыку, смешавшую вдруг всю его жизнь и прошедшую и будущую в карусельно крутящийся шар. Чувство любви ко всем переполняло его сердце. Ему так хотелось скорее обнять Анжелу, отделить её от неожиданно вместившихся в эту квартиру бесконечных пространств города, реки, дамбы, Петра Петровича и откуда-то выплывших и вплывших в комнату Славы и Талы.

Вспыхнувшее было чувство ревности, на которую он не имел ни малейшего права, сменилось любовью не только к Анжеле, но и к Петру Петровичу, становившемуся центром стола и разгоравшегося разговора:

– Что вы, батенька, да что вы знаете о Сибири? Сибирь – это музей. Да – музей. Вы думаете, директор музея цену себе набивает. Директором Сибири хочет быть.

– А то нет?! – ввернул Слава.

– Чушь. Я знаю, что говорю. На всей земле нет таких больше мест, на всей земле нет такого музея. Городской музей – это жалкий дитя великой Сибири. Матушки Сибири. Втайне я давно решил отдать свою жизнь ей – моей, нашей матери – Сибири. Я всю жизнь, всю жизнь. Да что там! Душу отдам.

– Богу? Что ли? Как мамонты? У мамонтов бивни хотя бы были. А что у вас будет торчать из-под земли? Хрен его знает? Нет, знаю я. А ни хрена, – язвительно ухмылялся Слава Левитский, студент четвёртого курса литинститута им. М. Горького. Он ловко разрезал и раскладывал принесённую им колбасу на столе. Делал он это как опытный сервировшик, знаток и ценитель деликатесов и оттого чувствовал себя хозяином застолья, кормильцем и хотел быть хозяином положения._

– Статейку в газету тиснул и думаешь герой. Думаешь, уже всё знаешь. Думаешь – великий писатель?

– Петрович, осторожней на поворотах, это-то поднимать зачем?

– А затем, что без моего музея, без того, что сохранили предшественники, что сохранила в виде бренных косточек мамонтов матушка Сибирь, ты не сорил бы сейчас звонкой монетой и колбасными обрезками, – смахнув со стола оставленные Славой отходы от колбасы, проговорил раздражённо Габеев. – Об этом ты не думаешь, товарищ писатель? Бережно надо относиться ко всему, тем более тебе, Слав батькович. Не имею чести знать имени отца твоего.

– Михайлович, – подсказал гордо Слава.

– Вот и скажи, Михайлович, разве не пригодились тебе музейные материалы? Сколькими моими записями ты воспользовался для стряпанья своей статейки, – разгорячился Пётр Петрович.

– Чукча не считатель, чукча – писатель, – пытаясь оградить своё самолюбие, уколол Габеева Слава, откровенно небрежно и вызывающе чавкая закуской.

– Считатель, читатель… – обиженно остановился Пётр Петрович. Видно было по дёрганью отвисшей щеки, что он болезненно переживает потерю годами копившегося материала, легко, непонятно легко и бездумно отданного им Левитскому, который заявил ему после опубликования статьи, что сжёг и выбросил в мусор его «писюльки». Ни имени Габеева под статьёй, ни обещанного пятидесятипроцентного гонорара, кроме скромной закуски, не увидели по-детски беззащитные глаза Петра Петровича.

– Писатель, читатель, батенька. В жизни нет только писателей или только читателей. Прежде чем написать умную, ясную книгу, нужно пройти через муки не одного только творчества. Нужно пройти тысячи дорог, изучить и понять, пережить и впитать в себя трепетный шелест былинки и вселенский вопль разрывающихся связей миров и пространств.

– Очень мудро, но не современно. А где же разделение труда? Я считал, что достаточно того, что вы прошли и изучили, а творить – это дело творцов. Знаете ли, дорогой, Пэ Пэ, времена «землю попашет, попишет стихи» кот слизал. Мяукнулись и всё. Или не пришли и не придут. Так что, всё правильно. Вы прошли, пережили, мамонтов даже, а я пришёл, увидел ваше переживание и написал. Пришёл, увидел, победил. – Veni, vedi, vici! – насмешливо заключил Левитский.

– Пришёл, увидел, наследил? – в тон Вячеславу бросил Батурин.

– Хорошо бы если бы только так, а то ведь в душе и издеваться будет над глупым стариком, – впервые за всё время разговора криво улыбнулся Олегу Габеев. – А-а-а, давай лучше выпьем…

– Ага! Выпей, студент! – бросил Олегу Вячеслав. Он был сегодня особенно зол и задирист. Он явно показывал, что не хочет тратить своё драгоценное время в компании уже ненужного ему, выжатого, как лимон, старика. – Ты ещё попроси заодно рассказать и об освоении Сибири. А то ведь меня обвиняют в присвоении чего-то там, а сами всю жизнь сосут её как матку со всех сторон, ласково называя «матушкой». Ласковое дитяти двух маток сосёт: и Европу и Сибирь. Разве не так, Пётр Петрович?

– Что касается меня, то я в Европе не был. Мне и здесь хорошо. А вот такие как ты, и не одну и не две, а и более маток сосут.

– Спасибо.

– Не за что.

– За сосочувствие. Пососём и вам посо-сочувствуем.

– Пётр Петрович, ну, что вы расстраиваетесь. Действительно, расскажите об открытии Сибири. Сколько раз вы мне обещали рассказать об этом, – вступила в разговор закончившая расправляться с нельмой Анжела.

– Пётр Петрович, расскажите нам, как вы создавали музей, например, – попросила Габеева Тала, кончиком ногтя подцепляя бутерброд.

– Да, да это так важно, – простонал Слава.

– Расскажи, покажи, да в рот положи, – ворчливо усмирялся Габеев и через минуту всё-таки зашаманил:

– Открытие Сибири. Сибирь – это десятая часть всемирной суши. Её и за тысячи лет не откроешь. Открытие Америки хронологически зафиксировано. А вот Сибирь мы то открываем, то закрываем. И так из поколения в поколение. Словно хотим, чтобы открытий всем хватило. В десятом веке русские поморы ходили по здешним рекам на кочах, обогнув арктическое побережье. Северный морской путь, так сказать, пробивали.

Усаживаясь удобнее за столом и разливая спирт в рюмки и стаканы, директор музея, с удовольствием пускавшийся в подробности фантасмагории покорения Сибири, в душе считал себя потомком продолжателей далёкого и нелёгкого дела. – По земле, примерно в то же время, двинулись первопроходцы. В то время князь всея Руси за честь считал получить в дар царственную шапку, этакую, шапку Мономаха. Многие только затем и шли: либо положить голову, либо украсить её соболями. Недаром говорят, что открытие Сибири шло по соболиному следу, но и в те времена Сибирь уже и не была дикой и безлюдной: «На восточной стороне, за югорской землёю живут сомояты, – рассказывается в древнерусских летописях, – а как тучи найдут, то посыплются олени из туч и появятся люди, по пуп мохнаты, а далее человеки, и едят они мясо».

– Нам бы тоже не мешало мяса поесть, хоть мы и не самояты и по пуп не мохнаты, – заметил Левитский, выпил спирт и принялся смачно и жадно вгрызаться в кусок холодного мяса. А взглянув на ноги Батурина, издевательски хихикнул: – Хотя и не все.

Габеев роскоссыми глазами скользнул по тому и другому и, словно увидел и в том, и в другом «самоятов», продолжил. – Задолго до Ермака гуляли по Сибири, такие как вы – самояты. Только тем молодцам кружила головы северная красавица настоящим духом приключений. Не как теперь! Длинный рубль! И сколько бы их принесло свои головы и отдало бы сердец Сибири?! Если б…

– Что за «если б»? – произнёс кто-то.

– Если б не монголо-татарская колода, да плеть семихвостая. Отвадила многих. Сотни лет спустя, уже после ига, вырос в Сибири стольный, золотом кипящий град. Стоял он на правом притоке Енисея-батюшки. Поморы с охотниками сходились в этом месте, и родилась – Мангазея – пушной Клондайк Сибири. Полмиллиона соболей в год пробегало через него, через лавки пушниноперекупщиков, через трюмы купеческих кочей и даже западноевропейских кораблей. Рекой поплыла пушнина в Европу. Немцы да шведы, голандцы устремились в Сибирь, как в свою вотчину. Слухи не ползли, а летели: «Безмерно богата Сибирь! На каждом дереве по соболю сидит. За Хатангой-рекой медь, золото – лопатой греби! А через Обь, Енисей, мол, и недолгий путь в Китай лежит»… – Пётр Петрович умолк, а затем поднял стакан, крякнул «За могущество Российское!» и осушил свой стакан.

– Могущество Российское будет прирастать Сибирью – это тоже помор.

– Что значит «помор», – спросила Тала.

– Ломоносов – это его слова. Могущественная была Мангазея.

Да отзвонило даже эхо её медно – себрянных колоколов, отзвонило тризну по сибирской России. Уже почти четыреста лет, как её нет. Мангазеи… Бесследно исчезла…

– Как исчезла?!

– Разве нет такого города?

– Нет! Смутные времена. В 1619 году по приказу царя, – обречённо махнул рукой директор музея.

– Но был и ещё один таинственный град, – теперь уже обнадёживающе продолжил Габеев.

– Ещё дальше ушедший в Сибирь. Здесь, за Леной. Я видел его, догнивающие останки… Церковная часовенка. Всё ещё молится в северное небо. Жалко смотреть на всё это: холодные, стылые сопки, туманное, липкое дыхание болотистых падей. Лишь зелень без единой пылинки дрожит на студёном ветру, пригибаясь к обугленно-чёрным, потресканным кедрачам избёнки – часовенки. Это всё, что через сотни лет от сотен, тысяч живших там и осталось. Через сотню лет… и от нас здесь ничего не останется, – кривясь от съедающей его сердце и душу боли, выпил новый стакан Габеев.

– Рыба с головы гниёт, – бросил Левитский. – Как всегда в нашей империи.

– Как всегда в нашей империи. – Нехотя повторил слова Левитского Габеев. – Сказочные цари, те хоть любили, чтобы их в лысину петушок клевал. Известное дело: петушок – не ворон. Ворон с глаз начинает. Вот и нашёлся такой петушок, может быть, из сказки прилетел, а, может быть, и живой, клюнул-таки русского царя. Указал на Сибирь. Вышел царский Указ – не быть Мангазеи. Враги тогда подбирались к ней, как в сказке Пушкина, со всех сторон. В картах нехватки не было, не у нас, а у них. История рассказывает: были карты. В строгом секрете составляли их русские картографы – Ремезову подобные. Да только не в Москве, а дальше ещё оказались. На Западе, у хороших соседей.

Там нужнее, видимо, были они. А как же без них по Масковии шастать, когда над ней смутные времена разгулялись? Так не мудрено и заблудиться. Поди, составь сам карту, когда так хочется у камина в собольей шубке сидеть, да посылать отряд за отрядом не туда, сам не знаю куда, а по точно отмеренной дороге, в самое сердце Сибири. Вот тут-то и клюнул петушок последнего владыку Рюриковичей и тот приказал: «Не бысть городу Мангазеи». Закрыл дороги, пути-подходы к Сибири от иноземцев. И исчезла, как призрак, Мангазея в безмиражном небе Сибири, унеся за собой и своего заленского побратима, о котором тогда мало кто знал, а нынче и не знает вовсе. Если бы я не видел своими глазами жалкие останки его, я бы и сам не поверил в его существованье, а если бы и поверил, то скорей как в легенду о городе-призраке, спущенном с неба голубоглазыми богами и также неожиданно вознесённом ими на небо.

– А что это за легенда, Пётр Петрович? Вы раньше мне ничего о ней не говорили, – обиженно подёргивая своими пухлыми губками, надувая их, играла любимицу Алкина.

– Легенду! Легенду! – поддержала её Тала.

– Да и не легенда это, а так быль-небыль, воспоминанье о будущем, – отмахивался Габеев.

– Нет уж, Пётр Петрович, народ требует хлеба и зрелищ. Хлеб съеден, дело остаётся за зрелищами. Так что, давайте материализуйте-ка нам пусть не тунгусское чудо, то хотя бы призрак голубоглазых богов. Ведь и у вас голубые глаза. А это как, мне кажется, совсем не случайно, – улыбаясь и помахивая пальцем, как перед маленьким мальчиком, перед директором музея, настаивал, всё ещё хорошо державшийся за столом, хотя и много выпивший, Батурин. Он старательно сохранял внешнее спокойствие, внутри же всё давно горело, жгло и подмывало сотворить нечто потрясающее, чтобы одним махом подняться над Славой, даже над Петром Петровичем, – и всё для покорения Анжелы, которая в последние минуты будто и не замечала его.

– Шаман с голубыми глазами – это всё, что надо для примитивных народов, – с притязанием на свою сверхъестественность прошаманил Слава.

– Вы правы, сударь, с вашим высокородством не пустят в калашный ряд, – уколол и его Батурин.

– Я за свиное рыло могу и в рыло, – дерзко и надменно взыграл Левитский, заострившийся чуть ли не каждой линией своего утончённого, словно вырубленного из розового мрамора, лица. Его тонкий нос с красиво вычерченными формами ноздрей стреловидным клином готов был рассечь жёстко славшиеся под ним губы. А они-то, нервно подрагивавшие, уже готовили новую колкость. Олег бросился на опережение:

– Кажется, где-то что-то хрюкнуло.

– Кажется – крестись, урод.

– Даже читаю молитву: Бог не выдаст, свинья не съест. Не так ли, Славик?

– Какой я тебе Славик?! Ш-ш-ш… – зашипел вне себя Левитский, приподнимаясь над столом, для того, чтобы немедленно исполнить свою угрозу.

– Ребята! Ребята! Прекратите сейчас же! – повелительно приказала Анжела. – Пётр Петрович, голубчик, сделайте же что-нибудь…

– Прошу в моём доме не выражаться и, тем более, не драться, – довольный хоть малым отмщением Левитскому, миротворчески поднимался над столом и Габеев. – Иначе ни легенды вам не слыхать, ни косточек мамонта не видать.

– Молчим и внимаем, – сложил уже готовые пустить в дело руки Олег.

– Ладно, мы с тобой ещё сойдёмся на узкой дорожке как-нибудь, – не мог успокоиться Левитский.

– Как-нибудь, как-нибудь, – насмешливо ответил Батурин.

– Так слушаем или как? Не будем?

– Будем, слушаем.

– В давние-давние времена, когда волны большой воды усмирялись, – неожиданно пафосно начал Габеев. – непроходимой травой, зарослями прибрежных лугов и даже болотами, были у якутов самые богатые правители всех времён Тооён и Тыен. Тучами ходили их оленьи стада, тяжелея и множась приплодом. Пасти пещер полны были жёлтых зубов и слёз твёрже гранита: золотом и алмазами. Всё шло хорошо. Но вдруг горы стали рваться, расшибаясь одна о другую, ощеряя пропасти и провалы. Озёра, смиренно дремавшие тысячи лет, вдруг пошли гулять по долинам, тесня и топя стада и народ Тооён и Тыена. Взмолились тогда Тооён и Тыен непослушному небу, прося и ища у него спасенья. Долго молили они у костров и чумов, сотрясая его шаманящими бубнами. Дрогнули самые дальние волны большой воды, и сошли на них с низкого неба люди-боги с голубыми глазами. Построили они город на берегу большой воды. Равный, если не больше, самому Аркаиму, что на Урале. Стали они жить у самого берега на великой воде. И научили всякому ремеслу молящихся им и открывших им свои сердца батыров, людей Тооён и Тыена, И назвали они их якоуты, от слова, которое они хорошо понимали в их языке «якоут», что значит «беги». Полюбили голубоглазых богов якуты. Жён, дочерей своих отдавали согревать их теплом своим и любовью. Зубы жёлтые у гор-драконов по приказу богов якуты вырывали и несли в их город, слёзы кристальные гор собирали и несли ада же. В награду огненные палки и прах взрывающийся получая. Много лет голубоглазые боги народ Тооён и Тыена от злых сил охраняли.

Только, когда снова большая вода волны свои во льды начала пеленать, забеспокоились боги, показывая на звёздное холодное небо. Поняли Тооён и Тыен в страхе, что уйдут от них боги. Шаманили. И особенно старались у чумов мужей, жёны которых голубоглазых божков нарожали. Нести их показывать богам с восходом солнца собирались.

И вот, когда кончилась полярная ночь, вышли якуты с детьми, с дарами на берег, где стоял город голубоглазых богов. Но… Куда ни смотрели, куда ни посылали гонцов, как ни шаманили, как ни кричали, ни звали, не могли отыскать даже следов призрака-города голубоглазых богов.

Исчез, растаял, как призрак он, вновь вознесясь на небо, полыхавшее змеиной дорогой, по которой уплывала большая вода.

До сих пор гадают учёные мужи. Что это было? То ли мангазейские казаки-поморы со своими кочами, то ли ещё какие-то неизвестные, неведомые странники? Пришельцы даже.

Как бы там ни гадали, ни спорили, ни ломали копья и головы, жившие и тогда и живущие ныне: кто это были, – но было это не сном. Ведь рожают голубоглазых детей, продолжая эту легенду, смольноокие сахалярочки. Жгут радостной памятью сердца матерей и отцов якутов о давнем-давнем времени их породнения с могучим племенем богов, сошедших к ним когда-то с низкого неба, обрамлённого столбами великих огней…

Может быть, поэтому и теплы сердца якутов к голубоглазому племени русских. Не знаю. Может быть. А, может быть, всему виной эта лёгкая, колыбелящая сердце легенда… Может быть, и в моих глазах живёт эта сладкая горькая память призрачной реальности или реальной призрачности нашего бытия. Потому и ищу и охраняю музейное всё: от народных легенд и до собственных глаз, не желающих верить и видеть одни только призраки. А вдруг? Вдруг вернутся Они?!

Пётр Петрович умолк и как-то странно посмотрел на Олега.

– Так это, может быть, и была Мангазея? – поспешил предположить Батурин. – Вы, Пётр Петрович, говорите, что поморы были на Лене по легенде ещё раньше. Основали город. Город – побратим Мангазеи. А, может быть, это Якутск?

– Нет. Побратим много севернее, и на востоке от правого берега Лены. А Якутск… Якутск – детище новых времён, хотя по истории и не таких уж далёких. Когда начались новые времена, Лена снова была открыта. Но не второй Мангазеей обернулось новое открытие.

Было оно безрадостным и жестоким. Сибирь из богатой зовущей красавицы стала рабской угодницей ссылок и тюрьм.

В 1632 году на берегу Лены был построен первый острог. Вон за теми стенами старой тюрьмы, в самом центре и был заложен бревенчатый каземат, – Габеев провалил мягкую пухлую руку в сероватое пространство за окном и продолжал: – Четыре года ехал обоз воеводы от Тобола до Якутска. Четыре года. А теперь всего четыре часа да несколько обманно-ласковых слов потребовалось новым богам – нашим студентам-практикантам, чтобы отнять у меня всё, не даруя ничего взамен…

Пётр Петрович был уже пьян. Его глаза-льдинки начали таять и потекли по щекам.

Анжела пыталась затворить сердце Петровича, ласково гладила его по седеющей голове, как ребёнка, просила успокоиться и не пить больше.

– Никто у вас никого и ничего не отнял и не отнимет. Я с вами как была, так и буду. А статья Славы – это и ваша слава. Я напишу и опубликую рецензию на неё, в которой будет благодарность вам, вашему музею за труд и предоставленные материалы.

– Да? – спрашивал Пётр Петрович, по-детски веря в защиту. – Я так и знал. Ты хорошая, ты добрая, ты мой ангел – посланник тех давних богов. Ты, как и я, дарящая…

– Пётр Петрович, давайте покажем ребятам музей.

– Это можно, – оживился Габеев. – Я ведь не скупой рыцарь. Все эти богатства не мои, а ваши. Вот также как-то ночью я показывал свои сокровища Марианочке. Помнишь, Анжела, дочь Емельяна Ярославского. Московскйй скульптор. Она вместе с Димой Сивцевым печётся о создании Якуского государственного объединённого музея истории и культуры народов Севера. Днём музей – это просто музей. А ночью – мир возрождённый. Я, бывает, сам целые ночи работаю в нём, а то и просто сяду и сижу в нём как будто бы уже и сам экспонат. А-а? Спятил, думаете, старик. Нет. Идём, идём… Я вам сейчас всё покажу…

Пётр Петрович открыл один из многочисленных ящичков чудом ещё не развалившегося старинного шкафа и, позвенькивая какими-то блестящими берюльками-бляшками, отыскал ключи, в одно мгновение, преобразившись в сказочного кудесника-старца, владеющего несметными сокровищами, готового сейчас показать их неожиданно почувствовавшим себя маленькими детьми юношам и девушкам.

Через несколько минут вся компания знакомилась с экспонатами краеведческого музея, бесстрастно или с любопытством, ужасом, безразличием или страхом взиравшего сотнями затаившихся в нём глаз на пришельцев, неожиданно потревоживших их ночью. С огромных полотен картин сходили навстречу к подвыпившим посетителям тени мучеников дантовского девятого круга ада, неизвестно как оказавшегося здесь, с ними мешались и окружали живых копии воинов, старцев, полководцев, поэтов и художников древности, разрушавших, или отражавших труд миллионов работных людей, упоённых своей страстью, как тех, так и других. Было жутковато ощущать, как с затенённых картин, ограждённых и открытых площадок со скелетами мумий животных, людей сходило в залы бессмертье. С подсвеченных не существующим ныне желтовато – подгоревшим солнцем пейзажей прошлого вдруг прямо в расширенные глаза очарованных властелинов двадцатого века смотрел, а то и, не обращая ни малейшего внимания на них, жил своей жизнью давно исчезнувший мир. Талант художников, труд мастеров остановили неудержимый бег времён. И теперь год за годом, час за часом остановленный миг тех времён будет вести немой разговор с приходящими к нему.

Слава Левитский интеллигентно изображал знатока и ценителя живописи: то подолгу оставаясь в трагическом молчании перед одним полотном; то вдруг взрываясь словесным недержанием перед другим, изо всех сил стараясь подавить всех дарованными ему природой и развитыми воспитанием способностями тонко и глубоко чувствующей и проникающей в суть вещей натуры. После осмотра выставленных экспонатов и картин в залах музея Пётр Петрович, заговорщицки подмигивая, словно мальчишка, стянувший и спрятавший в подвале папин охотничий нож, если не ружьё, потащил всех в запасники музея, где хранились ещё ждущие своей очереди материалы. С глазами, пылающими азартом удачливого искателя сокровищ, Габеев метался по заполненным кладовым, пока не застыл в позе шамана перед замысловатой грудой огромных костей, содрогнувшей всех обнажённой реальностью сцены из фильма ужасов.

– Вот! Вот! Смотрите! Главная моя удача охоты на мамонтов.

– Пётр Петрович, но мамонты же ведь давно вымерли! – изумилась Тала Надеждина.

– Вымерли. Вымерли. Ещё в начале Ледникового. Этот мамонт с пойменных берегов Лены. Оттуда, голубчик мой. Я сам лично раскапывал эти косточки прошлым летом. Им не менее сорока лет…

– Сорока! – изумилась Тала.

– Сорока. Сорока тысяч лет! А так мамонты жили 5 миллионов лет. И теперь их нет! – кружа возле останков доисторического великана, суетливо наклонясь и распрямляясь над ним, трогал, гладил как любимую кошечку, кости скелета, на какое-то мгновение заговаривающийся шаманом Пётр Петрович.

– Да, вот этакую штучку увезти с собой в Москву. Было б неплохо. А? – показал Слава на огромный мамонтов бивень. – Это была бы память так память о Якутии. Это был бы сувенирчик, смею сказать.

– Бери, пожалуйста, бери! Хоть два бери! Забирай, сколько унесёшь! – щедро предложил ему Габеев, счищая с бивней отслаивавшуюся роговину и тысячелетнюю труху. – Бери, что же ты слаб в коленках? Ну?! Тебе ж не привыкать – чужое брать!

Левитский наклонился и, пропустив свои тонкие липкие от пищи кисти под огромное изогнутое серпом бревно бивня, попытался его поднять. Но только натужно охнул и скрючился недоуменным вопросом над клыком великана далёких тысячелетий. Вячеслав ещё и ещё обескураженно дёрнулся вверх вниз и застыл, произнеся: «О, бедный Йорик!»

Его совсем не гамлетовская поза, но, безусловно, исполненная трагичности, наполнила двусмысленностью сказанные слова. И никто не мог их в ту минуту понять однозначно. Они одинаково хорошо шли и к величественным останкам доисторического гиганта и к не менее величественному потомку Номо Sapiens. Поза Вячеслава словно говорила о тщетности усилий вдохнуть хотя бы движенте в музейные кости. В жажде бессмертья ядовитой змеёй скрючивала тело, кусая самолюбивое сердце, мечта Славы – поэта хотя бы соприкоснуться с бессмертьем, оставшихся в необозримой веренице времён диковенных творений природы, переходящих (Пусть даже и так!), в музейную ценность на бренной земле.

– Вячеслав, оставь бедное животное в покое. Ты совсем озверел. Ещё и рычать начнёшь. Неужели так силён в тебе зов предков? – подзадорил его Батурин.

– Так вот где таилась погибель моя! – мне смертию кость угрожала, продолжал сражение с бивнем Левитский, демонстративно не обратив внимания на слова Олега.

– Ого-о! – наконец, испустил чуть ни дух Вячеслав. – Тысяча чертей и один мамонт! Пётр Петрович, вы щедры как бог. Кажется, среди нас есть более приспособленное сушество к поднятию и ношению рогов?

– Чтобы носить с каждой стороны по штучке весом в сто килограммов, нужно иметь больше чем баранью голову, – поддержал колкую перепалку и Батурин.

– Вот и я говорю, зачем ослу большие уши, когда он всё равно не слушает умных людей? Для украшения что ли, как у некоторых бицепсы вместо красивых ушей? А? Что же ты, вещий, давай! Публика ждёт встречи достойного представителя победившего рода человеческого с оружием далёких врагов своих. Или слабит и не только в коленках? А туда же – зов предков, – задирал Батурина Левитский, стараясь отвести от себя колючие словечки. – Ну, подними, подними. Чесать языком и я умею.

– Не только чесать, но и обчёсывать, – встал в позу и Габеев.

– Уж ни вас ли обчесал? Да с вас, что с этого мамонта молока. Только что и дел, что в музее выставлять. Славная бы получилась Троица: Богатырская застава. Ни Рублев, ни Васнецов о такой и не мечтали: Добрыня Петрович, Скелет Мамонтович да Олег Попович. Ха-ха-ха… Богатыри, защитнички земли русской, русских музеев. Ха-ха-ха, – издевался Левитский.

Руки Олега налила злая тяжесть. Едва сдержав себя от того, чтобы не отправить в нокаут Левитского, он быстро опустил их вниз, прикоснулся к лоснившемуся полировано-жёлтоватым блеском бивню и, уже не боясь риска не поднять эту игрушку и пасть в глазах Анжелы из-за пустякового спора с Левитским, произнёс: – Поднять? Ради чего? Ради сувенирчика в коллекцию сатира в овечьей шкуре?

– Если бы задавали себе этот вопрос твои предки, берясь за гуж, то сейчас бы не ты, а подобные этому, – указал Вячеслав на груду костей. – пытались бы заполучить твой черепок в свою коллекцию.

– А, может быть, твой? – злясь уже на себя за инертность больше чем на Левитского, ответил Олег. – Судя по твоей личной оценке, он был бы дороже наших всех вместе взятых.

– Для коллекции и твоя черепушка сгодится. Не кашу ж варить.

– Смотри, а то твою на отбивную пущу.

– Но, но! Полегче на поворотах. Ты лучше покажи на мамонте, чего стоят твои хвалёные бицепсы. Или тебе не приходилось поднимать ничего тяжелее пивной кружки? Боец. Фу – фу! – уничижителъно обмазывая мутнеющими от злобы глазами Олега, фуфыкал Левитский. – Фи – фи. Сувенирчик. Га-га.

– Да не «фифи», а на фига? – скаламбурил и Олег.

– А что? Неплохая идея. Если Олег поднимет этот бивень, то получит на память кусок. У меня есть, – желая хоть чем-то отомстить своему обидчику, высказал щедрость и лихость Пётр Петрович. – Да, да…

– Давай, Олежек, – вдруг меняясь в тоне и лице, заговорил Вячеслав, демонстрируя только что использованные им термины из трудов Габеева. – Представляешь, в твоей квартире будет храниться сорокатысячелетний сувенир – подарок из кайнозойской эры от чудика, уже навсегда покинувшего матушку землю. Гости придут, а ты им: «Нате! Злодеи, любозрейте! На сцене не галаконцерт, а кусочек чада из эпохи Плиоцена и Голоцена»… Давай, давай, пока старик не передумал. Головой не взял – возьми хоть руками.

Олег уже не ответил на колючую любезность Вячеслава, изумившись его геопознанию. Молча, сосредоточенно, как подходил на тренировках к штанге, подошёл он к тому самому бивню, что не дался Левитскому. Грозный и величественный, даже в таком жалком положении, мамонтов бивень лежал огромной изогнутой иглой, пронзившей тысячелетия будто бы только затем, чтобы в этот миг испытать гордыню – не силу Олега. Хотя последнему виделось, что испытать свою судьбу – уколоть самолюбие, если не пригвоздить к полу, противника.

Уже более полумесяца его руки поднимали и укладывали в стены тридцатикилограммовые бетонные блоки. Адаптационная усталость мышц исчезла, и они дышали мощью и свежей окрепшей силой молодого, словно только что пробудившегося организма. Прикинув на глаз центр тяжести бивня, Олег одним рывком вынес полированную кость на грудь и, с удивившей его самого ловкостью, не задержав ни на секунду литую махину, выбросил её над собой на вытянутые руки. Но вдруг, словно оживший, клык ископаемого горячим свинцом ожёг мышцы левой руки Олега. Прокручиваясь в так и необхвативших его ладонях, он наваливался на левую руку, ломал вздувавшиеся мышцы плеча и предплечья, взрывая страхом самолюбие Батурина.

«Конец гладиатора!» – мелькнуло в голове Олега.

Анжела бросилась под опрокидывающийся бивень и, подставив руки, остановила раскручивающуюся спираль серпа бивня.

– Анжела, ты с ума сошла! – вскрикнул перепуганный Пётр Петрович.

Жертвенность, с какой пришла на помощь Олегу девушка, придала ему силы и он, приподняв бивень выше её рук, сбросил его на пол.

Эхо злого ворчащего гула долго металось по бетонным коридорам музея. Оно всё дальше и дальше отодвигало вспыхнувшие вдруг в воображении каждого из присутствующих картины доледниковых долин. Картин с бегущими по их вольным травистым просторам стадами мохнатых, ещё не знающих и не желающих знать о своём печальном будущем, молодых, дышащих силой и неудержимостью, мамонтов.

Как будто бы они рвались всей своей махиной к тому, чего уже никогда не увидят их глаза, не услышат уши. И только фантазией гула они проносились через тысячелетия, соединяя на осязаемый миг разделённые бездной времён разрозненные вихри войн и пожаров, рождения и гибели цивилизаций. Жадные кровавые руки великих и невеликих завоевателей вырывали и разбрасывали во все стороны окровавлённое месиво жизни, оставляя в затишьи колючие остовы скелетов и кости в глубинах болот и залах музеев. Но в продолжение эхом над ними теперь стонут рёвы аэро и космодромов. Поверженный, в который уж раз, бивень лежал и дрожал. Гул затихал, затихал, а вот вовсе затих, снова вырвав из тьмы безвременья ночных визитёров музея, победителей земной, а, может быть, и неземной жизни.

– Пётр Петрорвич, сегодня же пишу статью конкретно о вас, – восторженно заговорил Вячеслав первым.

– Обо мне не надо. Я не мамонт. А вот о них надо писать, – показал Габеев на кости и бивни. – и как можно больше. Эти жалкие останки укор нам ныне живущим, могущественным. Пусть не на нашей совести погибель их. Но на нашей – если не возрождение их, то хотя бы создание музеев.

– Это гениально! Блестящая идея! Земля – музей, дом динозавров! Назад в пещеры! Это не материалистично. Это утопия, Пётр Петрович. А где же борьба классов, видов – естественный отбор? Где побеждает сильнейший? Где революции: «Мы старый мир разрушим до основанья, а затем мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!»? А? Где? Всё это – эмоции. Мне ваши музейные проповеди – блин в горле. Ваше дело – собрать, экспонировать, а смотреть и разбираться в великой ценности того или другого отшельника природы, искусства – это наше, наше дело, дело зрителей, точнее ценителей, знатоков – нервозно чеканил Левитский.

– Дорогой мой псевдознаток, я не в обиде на тебя за мышление на уровне не мамонта, и даже не динозавра. За моими плечами чуть ли ни вся жизнь в музее. Он для меня – колыбель, магическое окно во вневременной мир жизни и искусства, а теперь и кафедра, и больничная кровать или, в крайнем случае, кабинет врача. И ты мой такой же пациент, как и миллионы других, приходящие только в наши двести пятьдесят музеев страны. Человек утверждается в мире в отличие от многих животных не только в разумных действиях, но и в мышлении, в осознании этих действий, а ещё больше в эмоциональном, чувственном порыве к ним и осознании их своим сопереживанием. Музей – это не кладовка для драгоценных коллекций. Он, как театр, как литература, как высшее проявление человеческого интеллекта и эмоций. Он призван служить развитию вкусов, мудрости ума и сердца человеческого. Сохранению и приумножению добра, а в конечном итоге, именно жизни, немыслимой в драконовском её постижении.

Музей – это крик человеческий в непроницаемый мрак бездн вселенных о рождении их высшего проявления – человека, готового воспринять развитие мира, сохранить его и продолжить во благо сущего, – разразился целой лекцией Пётр Петрович. Его зрачки сверкали голубоватым отблеском неба, ожидающего приход солнца. Покрывшаяся потом кожа лица разгладилась, сделав его молодым и красивым. Кряжистость и угловатость директора музея придавала глыбный вес и незыблемую устойчивость произносимым словам.

Даже Левитский слушал, затаив дыхание. В его глазах металась виноватая побитость, но сдаваться он по всему не хотел.

– Вы и в мышлении такой же древний, как и ваше клыкастое детище. Вместо того чтобы лекции нам читать, вы бы выполнили обещание, а то ведь, и не мудрено забыть главное в хаосе слов, – нагло и цинично парировал поднаторевший в спорах и торгах Вячеслав.

– Жадность фрайера сгубила. С меня довольно, – раздражённо заметил Олег, потирая потянутую мышцу руки. – Эти штучки оказались не под силу даже мамонтам, а мне и подавно. И если ещё кто-то думает, что он мамонт, то это не я.

– Это ты мне? Это я-то мамонт? – возмущённо перебросился на Олега Вячеслав. – Да, я… Да я, знаешь, что с тобой… А ну-ка, пойдём, выйдем.

– Тебе давно пора выйти. Музейный воздух вреден умной голове, – предвосхищая мучительную болезненность потери превосходства Левитского над окружающими, издевнулся над ним Батурин.

– Ах ты, гад! Да я тебе… Бивень не придушил, так я тебе дыхалку передавлю! – Вячеслав бросился к Олегу и вцепился тому в горло. – Богатырь! Да я, таких как ты! Да и тебя к мамонтам своими руками отправлю!

Анжела вскрикнув: «Ребята! Остановитесь!» – старалась оттащить Вячеслава за руку. Тот же с округлёнными яростью глазами бульдожьим прикусом сцепил свои губы, да так, что с них потекла кровь.

Олег с трудом разорвал пальцы Левитского и оттолкнул его от себя. Но Вячеслав снова ринулся к нему, продолжая кипеть залитыми злобой глазами.

– Без бабы, гад, ни с бивнем, ни со мной не можешь справиться! Мужик! Да я и твой скелет оставлю в музее… – кулак Левитского скользнул по щетине щеки Олега и провалился за спиной Батурина.

Олег, больше не искушая судьбу, поймал руку Левитского и перебросил его через себя. Тот распластался у груды костей, но тут же вскочил и как подброшенный пружиной, бросился снова к Олегу. Батурину не хотелось превращать в жалкий фарс, в отвратительную свалку сказочный день знакомства с Анжелой, но и остановить Вячеслава словами он уже не мог. Он снова борцовским захватом и броском через бедро уложил его на пол, рядом с бивнем, с которым только что боролся сам. Неожиданная игривая мысль заставила Олега броситься к встававшему в партер Вячеславу, снова распластал его на полу, и затем, придавив его коленом, подхватил конец бивня, занёс его над ним и, уже смеясь, произнёс:

– Не дал бог свинье рога. Так хоть бивень примерь, Славик. Вот он твой сувенирчик.

Бивень придавил поясницу Левитского к полу, обеими концами войдя в груду костей и сделавшись капканом.

– Идиот! Убери! – орал Левитский, пытаясь вырваться из-под него.

– Видишь, Славик, не получается борьбы титанов. Я тебя выпущу, но, если ты опять начнёшь обижать «братьев своих меньших», я тебя на консервацию снова под клык положу, – издевался над ним Батурин.

– Ладно, выпусти!

– Сдаёшься?

– Выпусти, говорю!

Олег приподнял бивень, освобождая Вячеслава. Узкий лоб Левитского, взмокший и прорезанный морщинами, перечеркнулся липкими волосами и как-то разом надвинулся на глаза, выдавливая их тяжестью злобы, кипевшей в нём. Руки его опять потянулись к Олегу.

– Я тебе припомню…

– Не сомневаюсь. Не велика слава для Вячеслава под бивнем мамонта лежать и всему миру угрожать, – скаламбурил и Батурин. – Зато, какая честь бивню…

– Я постараюсь, чтобы и твоя башка оказала честь какому-нибудь кирпичу.

– Вячеслав, успокойся же, наконец! Пётр Петрович, пора кончать затянувшийся визит! – резко и властно выкрикнула Анжела.

– Да, да, пожалуй, ты права, – выдавил глухо, молча и спокойно наблюдавший происходящее Габеев.

– Идём, Олег, – уже обращаясь к Олегу, сказала девушка и

потянула его к выходу, как с поля боя. – Идём. Идём. Дался

вам этот мамонтов бивень.