Читать книгу Vom Leben und Streben der Eissturmvögel - Ninni Martin - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

6.

ОглавлениеDie Blicke, die Ottmar von Mannwitz ihm dann und wann hinüberwarf, waren vernichtend. Die selbstbewusste Körperhaltung, das aufgereckte Kinn und der herablassende Zug im Mundwinkel des Nachwuchsbeamten zeigten Heinrich offen Missachtung, wenn nicht Verachtung. Seit der Übernahme in den Beamtenstand vor einigen Wochen sah der junge Regierungsrat sich von Bevormundungen befreit und auf ihn nicht länger angewiesen. Ottmar wartete noch immer auf den anstehenden Wechsel auf die Baurechtsstelle und hatte sich leidlich um Zurückhaltung bemüht und Unfreundlichkeiten vermieden. Dennoch wollte er mit seinem einstigen Mentor nicht mehr zu teilen haben als den Raum. Ottmar von Mannwitz, sowie die von Mannwitz als Familie, hatten am Wochenende ihre Fassade vollständig fallengelassen. Heinrich gab seiner Enttäuschung über den erwarteten und doch urplötzlichen Sinnes- und Verhaltenswandel mit einem überaus konzentrierten Aktenstudium zum Ausdruck. Die stille Arbeit hielt ihn davon ab, erneut ein Gespräch mit seinem ehemaligen Schützling anzustrengen. Der nicht erwiderte Morgengruß des Regierungsrats hatte unweigerlich das Ende der vielen Unterhaltungen während ihrer gemeinsamen Zeit im Amt gesetzt. Es wäre so oder so dazu gekommen, dachte sich Heinrich. Auch ohne das tragische Vorkommnis vom Wochenende hätte dieser Morgen im Büro kaum freundlicher begonnen. Das Von-Oben-Herab Ottmars von Mannwitz wäre nur mit einer etwas weniger giftigen Note durchmischt gewesen. Mit Hässlichkeiten hatte Heinrich sich bereits bespucken lassen müssen, als er in der Jagdhütte wie vor ein Tribunal geführt worden war. Inständig hatte er darum gefleht, ihm doch zu glauben: Der Fehlschuss wäre keine Absicht gewesen, sicher ein Versehen, ein tragisches Unglück. Noch wäre nicht erwiesen, dass überhaupt er der Schütze gewesen sein musste. Die von Mannwitz, die zusammen mit den Wichtigen der Stadt wie eine Mauer gegen ihn standen, wiesen ihn zurück. Ihr Ottmar, der schließlich zusammen mit Heinrich und Rechtsanwältin Wuttke auf dem Hochstand gesessen war, könne den Unglücksschuss bezeugen. Sicher pflichtete die als ehemalige Vorsitzende der Anwaltskammer überaus ehrenwerte Frau Wuttke dem Sohne bei, sobald sie sich vom Schrecken erholt haben würde. Zu Heinrichs halben Glück hatte die erfahrene Jägerin geschwiegen und sich bislang auf keine Meinung festgelegt. Allein durch Ottmars von Mannwitz Darstellung war gemeinhin und belastend der Eindruck entstanden, als habe er den Mann mit Absicht erschießen wollen. Heinrich erinnerte sich zurück. Er war nicht der Einzige gewesen, der an jenem Morgen auf Wild geschossen hatte oder auf das, was dafür gehalten worden war. Immer wieder waren vereinzelt Schüsse zu hören gewesen. Nun stieß Heinrich sich mit Verbitterung daran, dass er als unvernetzter und bedeutungsloser Oberregierungsrat von allen teilnehmenden Jägern den geringsten gesellschaftlichen Wert hatte aufweisen können. Er war der Letzte und eben der, welcher von den Hunden gebissen werden musste. Ein leitender Veterinärdirektor, Chefarzt, Wirtschaftsprüfer, Intendant, Stadtdezernent, Aufsichtsratsvorsitzender, Ordinarius, Prälat oder sonst einer aus der versammelten Elite hatte nicht in eine so peinliche Angelegenheit geraten dürfen. Eigentlich niemand, am ehesten noch Heinrich Beck, durfte bloßgestellt werden. Ihnen war nicht die Aufklärung des Unglücks wichtig gewesen, sondern die Vertuschung und ein Sündenbock hatte gefunden werden müssen. Heinrich ertappte sich dabei, wie er zum ungezählten Male jede Erinnerung in sich hervorholte, um sich selbst von jeder Schuld freizusprechen. Doch wenn er ehrlich zu sich war, konnte er für sich ein Verschulden nicht völlig ausschließen. Er sah nichts, hörte nichts, abgesehen von den Rufen der Treiber, die scheinbar noch weit entfernt im Gelände eine Kette gebildet hatten. Renate Wuttke stieß ihn plötzlich an:

»Da ist ein Überläufer. Sehen Sie doch!«, flüsterte sie ihm aufgeregt ins Ohr: »Worauf warten Sie, Heinrich? Nun schießen Sie endlich!« Renate Wuttke wurde eindringlich und aufdringlich. Sie schob ihm den Lauf seines Gewehres in die gewähnte Zielrichtung. »Meine Güte, drücken Sie ab!«

Heinrich bekam Angst, als Versager zu erscheinen. Vor allem wollte er Ottmar von Mannwitz über sich denken lassen, dass er ein von Grund auf eiskalter und harter Kerl sei. Nichts brauchte er dringender als eine Jagdtrophäe, um den Emporkömmling in dessen Schranken zurückzuweisen. Überhaupt hätte Ottmar von Mannwitz niemals vor ihm das Ziel zu erfassen und zu schießen. Heinrich wünschte ihm keinen Jagderfolg. Überdies, er gönnte ihm überhaupt keinen Erfolg. Er drückte ab. Den Aufschrei, den Renate Wuttke daraufhin bemerkt haben wollte, hörte er nicht. Auch der junge von Mannwitz schien zunächst nichts Ungewöhnliches vernommen zu haben, denn erst nach und nach ließ er sich von der Aufgeregtheit der Jägerin anstecken. Zu dritt stiegen sie vom Hochstand herab und stürmten über die Wiese. Renate Wuttke rannte vorneweg, und nur sie behielt das Ziel klar vor Augen. Noch ehe sie jene dichte Hecke erreichten, hatten von der anderen Seite her auch die Treiber und übrigen Jäger hinzugefunden. Sie waren von einem Herrn hergeführt worden, der am frühen Morgen ihm als Renate Wuttkes Jagdhelfer vorgestellt worden war. Heinrich kannte ihn nur dem Namen nach und aus den Akten als psychologischen Gutachter bei einigen schon seit Jahren zurückliegenden Verfahren. Ein Schreck durchfuhr ihn, als dieser Psychologe im Beisein aller Herumstehenden feststellte, dass es sich bei dem Angeschossenen um Mahoud Benisad, also Herrn Becks Helfer handelte. Heinrich kannte den Mann nicht, zumindest hatte er ihn nie zuvor gesehen. Allerdings kam ihm der Name Benisad bekannt vor. Vom Schreck gelähmt konnte er den Niedergeschossenen nicht sofort in einen Zusammenhang einordnen. Erst allmählich beschlich ihn eine Ahnung davon, um wen es sich bei diesem handelte. Er hatte vor einigen Tagen Renate Wuttke gebeten, auf die Schnelle für einen Ersatz anstelle von Florian zu sorgen. Die Anwältin hatte sich wohl in einem Asylantenheim nach einem geeigneten Helfer umgesehen und das für sie Naheliegende unternommen.

Heinrich verdrängte die schreckliche Erinnerung vom Wochenende und schaute auf, denn abermals fühlte er sich von Ottmar von Mannwitz verächtlichem Blick getroffen. Bereits seit dem Morgen blieb er in die Akte Benisad vertieft. Für dringendere Fälle würde er auch für Stunden keine Zeit finden. Das Verfahren war bislang von Ottmar von Mannwitz bearbeitet worden, weil es als einfach galt. Nur ein einziges Mal hatte Ottmar ihn in dieser Sache um einen Rat gebeten und darüber hinaus hatte Heinrich dem Fall kaum Beachtung geschenkt. Die Abweisung des Asylbewerbers Benisad und dessen Abschiebung bewertete er als nahezu abgeschlossen. Aus Erfahrung wusste er, dass psychologische Untersuchungen oftmals nur verzögernde Wirkung hatten. Den Vollzug der Abschiebung wendeten solche Gutachten selten ab. Sogar Ottmar von Mannwitz würden in diesem Fall keine Fehler unterlaufen. Worüber Heinrich nun stutzte, war der seltsame Umstand, dass ausgerechnet Dr. Gutwein für die psychologische Untersuchung Mahoud Benisads betraut worden war. Sollte der Jagdunfall Zufall gewesen sein oder ein abgekartetes Spiel, dass Renate Wuttke ziemlich durchtrieben gegen ihn Szene gesetzt haben konnte? Wie ein Schaf hatte er sich von ihr treiben lassen. Ohne sie wäre nichts von alldem geschehen.

»Sie möchten mir bitte die Akte Benisad wiedergeben. Es ist mein Vorgang, den ich bearbeite!«, forderte Ottmar von Mannwitz, dem aufgefallen war, womit sich sein ehemaliger Mentor so eindringlich befasste. Heinrich reagierte nicht sofort auf ihn. Ottmars wiedergefundenes Interesse an jenem Vorgang wertete er als reine Prinzipienreiterei.

»Sie bekommen die Akte wieder, sobald ich damit fertig bin«, antwortete Heinrich gedehnt, ohne aufzuschauen. Demonstrativ ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen. Seine brüchige Stimme verriet hingegen Verunsicherung:

»Noch im Laufe dieser Woche, wenn Sie in das Baurecht wechseln, werden mir Ihre laufenden Verfahren zufallen. Vorher werden Sie sich am Fall Benisad bestimmt nicht mehr versuchen und in Gefahr geraten, daran zu scheitern«, stichelte er. Ottmar von Mannwitz erkannte, dass Heinrich nur mit Mühe seine Autorität behauptete, und brauste mit Drohungen auf. Er wolle sich an den Vorgesetzten wenden und sich über ihn beschweren. Einer längeren Diskussion mit ihm wich er aus. Zudem klingelte das Telefon und Heinrich nahm den Ruf an. Renate Wuttke meldete sich:

»Wir müssen reden, Heinrich. Kommen Sie ins Café. Am besten sofort!« Für ihn klang der Anruf wie ein Befehl. Er sah davon ab, einen anderen Termin vorzuschlagen, weil es noch weit bis zur Mittagspause war. Gegenüber Renate Wuttke liefen Widersprüche meistens in Leere. Heinrich klemmte die Akte Benisad unter den Arm und schulterte sein Sakko.

»Ich bin im Archiv!«, rief er beim Hinausgehen Ottmar von Mannwitz zu, der ihn zu überhören schien. Heinrich wähnte sich ungesehen und unbemerkt, als er das Gebäude noch lange vor der Pause über den Notausgang verließ.

»Was soll das!« Heinrich rührte ungeduldig in seinem Kaffee, »in was nur haben Sie mich hineingeritten?« Er war ungehalten und wütend und Renate Wuttke hätte nicht darüber hinwegzusehen. Die alte Dame griff besänftigend nach seiner linken Hand und nahm sie an sich:

»Heinrich, beruhigen Sie sich! Sie sind der Ehemann meiner Nichte und zählen zur Familie. Glauben Sie mir, ich will für Sie und für alle doch nur das Beste.«

»Ich habe den Mann nicht getroffen. Das wissen Sie genau. Ohne Sie hätte ich überhaupt nicht geschossen!« Heinrich zog seine Hand zurück. Er hätte Renate Wuttke mit einem ganzen Wortschwall anklagen oder sogar anbrüllen können, so aufgebracht fühlte er sich.

»Ich weiß noch gar nichts! Wer aber weiß, an was ich mich noch alles erinnern werde!«, fuhr ihn die Anwältin vehement an. Heinrich verschlug es die Sprache. Ihre Andeutung wirkte direkt und unverblümt. Sie setzte ihn so unter Druck, dass Erpressung das passendere Wort dafür bedeutete.

»Beruhigen Sie sich, Heinrich«, wiederholte Renate Wuttke in einem neuen Anlauf, »ich will nur das Beste. Hören Sie mir zu!«

»Nur zu!« Heinrich schob den Kaffee beiseite, »ich brenne darauf zu erfahren, worauf Sie hinaus wollen.«

»Niemand weiß, ob Sie den Mann wirklich getroffen haben oder ob es jemand anderes gewesen war. Aus Sicht der anderen erscheinen Sie als der Einzige, der als Unglücksschütze infrage kommt. Auch wenn Sie vollkommen unschuldig wären, würde am Ende die Schuld allein nur Ihnen in die Schuhe geschoben werden. Im Moment schützt Sie noch das Interesse aller daran, dass die Angelegenheit nicht an die Öffentlichkeit kommt und dass kein Strafverfahren daraus wird.«

»Wer sind denn alle?«, fragte Heinrich gereizt.

»Das ist Marlene, das sind die von Mannwitz und deren Gäste und das ist natürlich auch Herr Benisad und ich als seine Anwältin«, erklärte sie. Heinrich erkannte das Ziel, auf das Renate Wuttke zusteuerte.

»Ich werde mich sicher nicht dagegen stellen, wenn die Angelegenheit aus der Welt gebracht werden soll. Die einfachste Lösung ist, Benisad verschwinden zu lassen«, schlug Heinrich vor und wunderte sich insgeheim über seinen Zynismus. Er sah schlicht die Brücke nicht, die ihm Renate Wuttke gerade baute, und versuchte die Situation ins Absurde zu rücken:

»Sorgen Sie dafür, dass Gutwein sein Gutachten so bald wie möglich abliefert. Mahoud Benisad wird dann schneller abgeschoben, als bis er auf drei zählen kann. In seinem Heimatland wird ihn bald eine weitere Kugel endgültig niederstrecken. Sein Unglück wird zu unserem Vorteil. Ein sicherer Weg als dieser, um den Vorfall geheim zu halten, bietet sich nicht und wir alle werden zufrieden sein. Wie Sie bereits sagten, Renate, wollen Sie doch nur das Beste, nur müssen Sie und Gutwein auch einen Beitrag dazu leisten!«

»Nur vergessen Sie dabei Herrn Benisad«, entrüstete sich Renate Wuttke. »Mit Ihrem Zynismus verletzen Sie mich. Ich bin Benisads Anwältin und ich werde alles dafür unternehmen, dass er nicht abgeschoben wird.« Renate Wuttke wählte die Betonung so, dass Heinrich die erneute Drohung nicht überhören konnte. Er kannte die Schwester seiner Schwiegermutter gut genug und als Frau der Tat. Sie saß am längeren Hebel und würde nicht zögern, ihm das Genick zu brechen, indem sie ihn öffentlich als Unglücksschützen bezichtigte.

»Was schlagen Sie vor?«, lenkte Heinrich ein und wartete gespannt darauf, welche Lösung ihm die Anwältin anbieten würde.

»Gutwein hat das Gutachten fertiggestellt und am frühen Morgen der Behörde per Kurier überbringen lassen. Sobald das Schriftstück Ihnen vorliegt, geben Sie dem Widerspruch statt, verfügen noch im Laufe des Tages Herrn Benisads Duldung und erteilen ihm eine Arbeitserlaubnis. Ich hole ihn heute Abend aus dem Krankenhaus und bringe ihn zu Marlene. Mit ihr habe ich bereits gesprochen. Es gibt keinen besseren Ort, als dieses abgelegene Dorf, in das Sie und Ihre Frau gezogen sind. Sie beide bringen Benisad in Ihrem Pfarrhaus unter und pflegen ihn gesund. In ein paar Tagen wird er wieder auf den Beinen sein und kann Ihnen helfen, das Haus zu renovieren. Damit im Dorf kein Gerede aufkommen wird, versuchen Sie so bald wie möglich, ihn in Arbeit zu bringen. Ich denke dabei an das Tiergehege, das in Ihrer neuen Gegend und unweit eines Nachbarorts liegt. Dort gibt es eine Aufzuchtstation für Greifvögel. Benisad ist gelernter Falkner. Als Hilfsarbeiter wird er dort kaum abgelehnt werden.«

Renate Wuttke zeigte, dass sie umfassend vorausgeplant hatte. Offenbar musste sie damit vor dem Jagdwochenende begonnen haben, denn wie sonst konnte Dr. Gutwein das Gutachten so zügig fertiggestellt haben.

»Kommt Zeit, kommt Rat!«, fuhr die Anwältin fort und versprühte Zuversicht, »das Weitere wird sich in den kommenden Monaten einspielen. Wenn sich alles gut entwickelt haben wird, sähe Herr Benisad endgültig von einer Klage gegen Unbekannt ab und kein Staatsanwalt hätte nach einem Unglücksschützen zu suchen.« Renate Wuttkes Vorschlag klang vernünftig, auch wenn Heinrich die ganze Tragweite noch nicht überschauen konnte. Bereits der Gedanke, den Asylbewerber in seinem Haus aufzunehmen, begann in ihm Widerspruch hervorzurufen. Doch die Anwältin wiegelte ab:

»Sehen Sie, Heinrich! So einfach ist es, für alle Beteiligten das Beste zu erreichen!«

»Benisad ist nicht mein Fall, sondern Ottmars«, entgegnete Heinrich, der noch immer mit sich rang, den Vorschlag ernstzunehmen. Im Grunde blieb ihm nichts anderes, als sich darauf einzulassen, und die Anwältin hatte ihr Ziel erreicht. Aus Zeitgründen beendete sie das Gespräch und erhob sich, um zu gehen. Während er ihr in den Mantel half, sagte sie:

»Bitten Sie Ottmar von Mannwitz darum, den Vorgang übernehmen zu dürfen. Gehen Sie seinetwegen nach Canossa und fallen Sie auf die Knie vor ihm! Er will nur sehen, dass Sie vor ihm kriechen. Dann wird er Ihnen den Vorgang überlassen. Ich habe mit seinem Vater gesprochen. Ottmar wird es nicht wagen, Ihnen in dieser Angelegenheit weitere Schwierigkeiten zu bereiten.«

Heinrich stand unschlüssig vor dem Café auf der Straße. Er verspürte keinen Antrieb, zurück in das Amt zu gehen und Ottmar von Mannwitz die Füße zu küssen. Sicherlich ließe sich diese unabdingbare Erniedrigung auch auf den Nachmittag verschieben. Ein Blick auf die Uhr gab ihm Bestätigung. Die Mittagspause würde bald beginnen, für die er sich ohnehin etwas Wichtiges außerhalb vorgenommen hatte. Florian war noch immer nicht wieder aufgetaucht. Das letzte Mal, dass er seinen Sohn gesehen hatte, war an jenem Sonntag vor einer Woche gewesen, als Florian den betrunkenen Priester nach Hause begleiten sollte. Natürlich hatte Marlene längst bei Ihrem katholischen Kollegen angerufen und nach Ihrem Sohn gefragt. Der Priester konnte ihr nicht weiterhelfen. Er schien sich ohnehin nur mit Mühe an Einzelheiten zu erinnern. Dass ihn Florian bis zu seiner Haustür gebracht habe, wisse er noch. An Weiteres könne er sich jedoch nicht mehr erinnern. Gott verfluche den Alkohol! Nachbohren brachte nichts und für eine Vermisstenanzeige schien es Heinrich noch zu früh. Er überzeugte Marlene davon, nicht voreilig zu handeln. Kaum etwas konnte Florian mehr schaden, als ihn durch die Polizei suchen zu lassen. Diese würde ihn erneut im Drogensumpf der Stadt aufgreifen, davon war er fest überzeugt. Heinrich nahm an, dass sein Sohn noch immer und vor allem von harten Sachen abhängig war. Die Therapie hatte nur den Therapeuten genutzt. Für Florian mussten die Entzugserscheinungen bereits am zweiten Tag nach ihrem Umzug in das Walddorf unerträglich geworden sein. Vermutlich hatte ihn die Sucht wieder zurück in die Stadt getrieben. Ohne Halt würde es nur eine Frage der Zeit bedeuten, bis sein Sohn straffällig werden musste. Er hoffte, Florian eher wiederzufinden, als dass er in die Fänge der Polizei geriete. Wo und bei wem sollte er ihn suchen? Florian brachte nie Freunde mit nach Hause. Wenn er von ihnen erzählte, nannte er nicht richtige Namen. Heinrich erinnerte sich an Spitznamen wie Boje, Mel, Bongo, Dooby oder sonst etwas, das eher nach Figuren aus Zeichentrickfilmen klang. Florian hatte es vermieden, seinen Eltern ein Bild von seinem Umfeld zu geben. Wenn Heinrich zum Ende des Vormittagsunterrichts zu Florians ehemaliger Schule ginge, hätte er keine Ahnung, wen er von den Schülern auf seinen Sohn ansprechen sollte. Dennoch fasste er den Entschluss, hinzugehen und vor dem Schulhof zu warten. Vermutlich würde dort Florian auftauchen, um ehemalige Schulfreunde zu treffen. Heinrich beeilte sich und brauchte zu Fuß eine gute viertel Stunde. Er hielt Abstand zum Schulhof und suchte sich an einem Kiosk einen unverdächtigen Beobachtungsplatz. Er bemerkte, dass er nicht als Einziger auf die Schüler wartete. Vor dem Zaun lungerten in kleinen Gruppen abgerissene Gestalten herum. Zumeist waren es junge Männer, kaum strafmündig. Auf der anderen Straßenseiten und direkt gegenüber dem Eingangstor, sah er unter anderem zwei schwere Luxuswagen geparkt, deren Heck- und Seitenscheiben abgedunkelt blieben. Aus halb geöffneten Fenstern stieg unentwegt Zigarettenqualm heraus. Dann und wann sah er ausgestreckte Hände, die offenbar den Jugendlichen am Zaun Zeichen gaben. Heinrich redete sich nichts ein. Florian würde im wahrscheinlichen, wenn auch ungünstigen Fall vor allem dieser Leute wegen vor seiner ehemaligen Schule erscheinen. Natürlich mussten Polizeistreifen in Zivil ebenfalls in der Nähe sein. Er suchte die parkenden Fahrzeuge nach Insassen ab, die seinem Bild von Ermittlern entsprachen. Er wurde sich nicht schlüssig, denn zumeist sah er auf ihre Kinder wartende Eltern. Heinrich hörte das Pausenzeichen. Der Schulhof füllte sich und bald darauf zwängte sich ein dichter Strom von Schülern durch das Tor. Einige aus den älteren Jahrgangsstufen gingen direkt auf die Luxuswagen zu und streiften langsam daran vorbei. Was dort genau geschah, konnte Heinrich nicht ausmachen. Anschließend wurden die meisten von ihnen von den am Zaun wartenden Grüppchen in Empfang genommen und fortgeführt. In den nahen Parkanlagen würden die Schüler und Abiturienten das erhalten, für das sie gerade zuvor bezahlt hatten. Heinrich wartete noch immer vergeblich. Florian blieb verschwunden. Als der Strom der Schüler zu verebben begann, hastete er über die Straße und hielt auf das Tor zu. Wahllos griff er nach einem der älteren und zerrte ihn am Arm zu sich heran.

»Sie tun mir weh! Was wollen Sie von mir?«, schrie der junge Mann und versuchte, sich loszureißen. Doch Heinrichs Griff blieb fest.

»Wo ist Florian, Florian Beck! Den kennst Du doch«, forderte er und ließ den Jungen los. Er wollte keine Gewalt anwenden, sondern nur eine Antwort von ihm erhalten.

»Kenn ich nicht!«, rief ihm der Schüler zu und rannte davon. Ein anderer hatte das Handgemenge verfolgt und hielt Abstand. Aus sicherer Entfernung sprach er Heinrich an:

»Sie suchen Florian?«

»Ja, wo ist er?«

»Weiß ich nicht! Er hat vor ein paar Tagen die Schule verlassen. Ich glaube, er geht jetzt auf ein Internat.«

Heinrich winkte ab und wandte sich verärgert um. Er sah ein, dass er auf diese Weise nicht weiterkommen würde. Blinde Wut kochte in ihm auf. Mit beherzten Schritten ging er auf einen der Luxuswagen zu, dessen Scheiben schnell hochgefahren wurden.

»Wo ist Florian?«, schrie Heinrich gegen die dunklen Fenster an und hämmerte mit der Faust gegen die Wagentür. Ein baumstarker Kerl wuchtete sich auf der Fahrerseite heraus und sprang um den Wagen herum. Heinrich konnte sich nicht mehr ducken und ein harter Faustschlag traf ihn im Gesicht. Er taumelte und ging zu Boden.

»Hau ab, Du Arsch!«, sagte der Schläger in einem bemerkenswert sachlichen Ton. Er trat Heinrich noch mit zwei heftigen Fußtritten in die Seite, ehe er wieder den Wagen umrundete und im Fahrzeug verschwand. Nicht gelassener hätte er an einem Automaten Zigaretten holen können. Langsam setzten sich die beiden Luxuswagen in Bewegung und fuhren davon. Heinrich lag auf dem Asphalt und rang nach Luft. Er bemerkte nicht, wie ein Mann und eine Frau an ihn herantraten. Sie halfen ihm nicht auf, sondern hielten ihm eine Polizeimarke vor das Gesicht. Es hätte nicht viel gefehlt und Heinrichs Blut wäre auf die Plakette getropft.

»Personenkontrolle. Wir müssen Ihre Personalien feststellen. Bitte stehen Sie auf und weisen Sie sich aus!«

Heinrich versuchte, zu laufen, doch die Schmerzen an der Seite und im Rücken ließen nicht nach. Er rief ein Taxi heran und ließ sich zurück zum Präsidium fahren. Unweit davon und in einer abgelegenen Seitengasse stieg er aus. Bis zum Notausgang des Amtsgebäudes blieben ihm um ein paar Ecken herum nur wenige Schritte. Heinrich glaubte sich abermals ungesehen, als er das Haus durch den unvorschriftsmäßigen Eingang betrat. Dieses Mal irrte er sich. Der persönliche Referent des Regierungspräsidenten und zwei Vertreter des Personalrats nahmen ihn in Empfang. Die Gruppe hatte sich postiert, um jeden abzufangen, der durch die Wahl dieses Zuganges offensichtlich die Dienstvorschrift verletzte. Heinrich hatte seine elektronische Zeiterfassungskarte dem Referenten auszuhändigen. Einer der Personalratsvertreter zog sie durch ein Lesegerät. Der andere erstellte auf einem Formblatt ein Protokoll, das Heinrich gegenzeichnen musste. Die Auswertung seiner Anwesenheit würde unerlaubte Fehlzeiten ergeben und für ihn bald zu einem Disziplinarverfahren führen. Er ärgerte sich nicht sonderlich darüber, so abgestumpft fühlte er sich inzwischen. Überhaupt begriff er so deutlich wie nie zuvor, dass im gesamten Präsidium ein Klima der menschlichen Kälte und Teilnahmslosigkeit herrschte. Keiner der Kollegen, die ihm auf den Weg zum Büro begegneten, nahm Notiz von ihm und niemand verlor über sein geschundenes Gesicht eine Bemerkung. Dieser Tag war für Heinrich von Anfang an wie ein einziger Alptraum verlaufen. Deshalb kümmerte ihn am Nachmittag auch Ottmar von Mannwitz nicht, als er diesen bitten musste:

»Herr von Mannwitz, bitte überlassen Sie mir den Vorgang Benisad. Ich habe mich mit Rechtsanwältin Wuttke verständigt. Ich werde den Fall so handhaben, dass Ihrer Familie wegen des Jagdunfalls keine Unannehmlichkeiten entstehen werden.«

Heinrich befolgte Renate Wuttkes Rat und sah abwesend aus dem Fenster, als ihm Ottmar von Mannwitz mit einer gebieterischen Geste sein Zugeständnis signalisierte. Für den Rest des Nachmittags schenkte er seinem Bürokollegen keine weitere Beachtung. Gutweins Gutachten, das in hellseherischer Manier bereits an ihn adressiert war, lag in der Ablage seines Posteingangs. Heinrich bearbeitete die Akte Benisad abschließend. Den Schriftsatz an Rechtsanwältin Wuttke und ihren Mandaten mit Duldungsverfügung und Arbeitserlaubnis ließ er von einem Boten abholen und umgehend durch Fahrradkurier versenden. Auf das Mobiltelefon der Anwältin übermittelte er eine Textnachricht, damit sie sich um das Weitere kümmern konnte. Heinrich hatte alles für diesen Nachmittag erledigt. Eine weitere Arbeit nahm er sich nicht vor. Die Schwellung in seinem Gesicht hatte stark zugenommen, dass er sein rechtes Auge kaum noch öffnen konnte. Seine Nase fühlte sich taub und verschlossen an, wenn er zu atmen versuchte, und schmerzte, wenn er sie mit den Fingern berührte. Sie schien angebrochen zu sein. Heinrich füllte eine Krankmeldung aus und verließ das Amt, um einen Unfallarzt aufzusuchen. In der Praxis brauchte er nicht lange warten. Dem Arzt erklärte er, dass er eine Treppe hinuntergefallen sei. Heinrich wurde für den Rest der Woche krankgeschrieben und erhielt ein Attest, das er direkt aus der Praxis seiner Dienststelle zusenden ließ. Zum ersten Mal seit Tagen fühlte er sich frei und erleichtert. Er dachte nicht daran, nach Hause zu fahren. Er hatte keine Lust, dort einem Mann namens Mahoud Benisad zu begegnen, den er angeblich niedergeschossen haben soll. Es war ihm zuwider, sich mit Marlene den ganzen Abend und die folgenden Tage zu streiten. Gleichermaßen lag es ihm an einer Entschuldigung, um nicht länger nach Florian zu suchen. Heinrich entschied sich deshalb, direkt an das Meer und zu seinem Leuchtturm zu fahren. Nicht nur wortwörtlich hatte er von allem die Nase gestrichen voll.

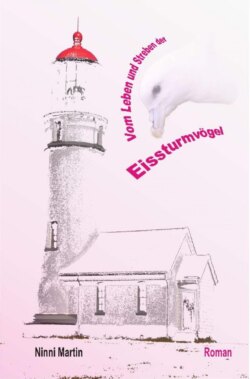

Heinrich fühlte sich ausgeruht, zufrieden und zeigte großen Appetit. Für das Frühstück nahm er sich länger als sonst Zeit. Das Kauen schmerzte zwar und die tamponierten Nasenlöcher verhinderten jede Geschmackswahrnehmung, doch dafür aß das Auge mit. Knusprige Brötchen, goldgelbe Butter, fruchtige Marmeladen, Rührei mit Speck und Bratkartoffeln standen auf dem Tisch beschienen von den ungetrübt Strahlen einer warmen Morgensonne. Heinrich dachte, dass der Tag für ihn nicht hätte besser beginnen können. Der Wirt des kleinen Gasthauses kam mit einer Kanne Kaffee an den Tisch heran und schenkte ungefragt nach. Heinrich war sein einziger Besucher. Die paar Vertreter, die ebenfalls unter der Woche in der Pension logierten, waren bereits vor Tagesanbruch zu ihren Reisen in die Region aufgebrochen. Es schien, als würde er der einzige Gast auch für das Mittagessen bleiben und der Wirt fragte der Vorbereitung wegen nach. Heinrich winkte ab. Er nahm sich einen ausgedehnten Spaziergang entlang der Küste vor, nachdem er die Fortschritte auf seiner Baustelle überprüft haben würde. Er wünschte, den Kopf freizubekommen und Kummer und Sorgen hinter sich zu lassen. So freute er sich auf Tamara, mit der er für den frühen Abend sich verabredet hatte. Genau zu diesem Zweck, Verabredungen zu treffen und Nettigkeiten auszutauschen, hatte er ein weiteres Mobiltelefon angemeldet. Marlene ahnte nichts davon, denn das Anmeldeformular füllte er mit der Adresse seines Leuchtturms aus. Er nahm das Mobiltelefon nicht mit nach Hause, sondern ließ es im Büro. Tamara wusste, wann er zu erreichen war und wann nicht. Während Heinrich zu Ende aß, überlegte er, was er mit ihr am Abend unternehmen konnte. Wäre es lohnend, in die nächstgrößere Stadt zu fahren und dort ein Theater zu besuchen, eine Ausstellung oder eine Sportveranstaltung? In jedem Fall würde für einen Dienstagabend ein geeignetes Angebot nur dürftig bleiben. Heinrich nahm von einem Nebentisch die Tageszeitung herüber und blätterte auf der Suche nach einer Anregung flüchtig hindurch. Mantelbogen und Wirtschaftsteil interessierten ihn nicht. Bundes- und Landespolitik widerten ihn geradezu an. Heinrich hielt Politiker zumeist für Staatsschauspieler und Spesenritter und Parlamente für überteuerte und fragwürdige Ansammlungen von Unaufrichtigen und Abnickern. Das Geschreibsel von Wirtschaftsexperten und Börsenprognostikern erinnerte ihn an Kaffeesatzlesen und auch Sachliches wie Unternehmensmeldungen bedeutete für ihn reine Zeitverschwendung. Was ging ihn das alles an? Als Jurist in einer Ausländerbehörde musste er sich weder um Wirtschaft noch um Politik kümmern. Wenigstens darin sah er in seiner zumeist nicht schönen Arbeit einen Vorteil. Heinrich dachte nicht daran, sich von der Zeitung die gute Laune verderben zu lassen und blätterte desinteressiert weiter. Plötzlich überkam ihn eine Stimmung, für den Rest seines Lebens alles hinter sich zu lassen und etwas vollkommen Neues zu beginnen. Er überlegte kurz. Noch kam er nicht darauf, was das Neue denn bedeuten sollte. Gleichwohl spürte er, dass die Veränderung bereits im Gange war. Er fühlte sich im Aufbruch und auf einem Weg, auf dem er noch nicht voraussah, wohin er ihn führte. Vorahnung und Ungewissheit gaben ihm ein seltsam fremdes Hochgefühl der Vorfreude. Heinrich gelangte über den Sport zum Lokalteil, wo er Veranstaltungshinweise zu finden hoffte. Seine gute Stimmung kippte unversehens ins Nachdenkliche, als er auf dem Deckblatt ein großes Bild von seinem Leuchtturm abgebildet sah:

'Proteste formieren sich erneut in einer Bürgerinitiative' prangten darüber die fetten Lettern einer Schlagzeile. Zwischen den Textspalten darunter fand Heinrich eine kleine Abbildung von einem brütenden Vogelpaar, das ihn an gewöhnliche Möwen erinnerte. Das Porträt eines Mannes mittleren Alters mit Baskenmütze erweiterte die Bildsprache des Artikels. Heinrich hätte den Bericht mit vorbehaltlosem Interesse gelesen, wenn ihm nicht das 'erneut' ins Auge gefallen wäre und seinen Argwohn geschürt hätte. Dieser Zeitungsbericht konnte für ihn kaum Gutes verheißen, denn er handelte vom Ereignis des Vortags, als ein Autokran den Sendemasten auf die Turmspitze gehievt hatte. Beunruhigt widmete sich Heinrich der Lektüre und stieß auf überraschend neue Einzelheiten zur Vorgeschichte seines Leuchtturms:

Aufgebrachte Bürger versammelten sich am Vortag ein weiteres Mal, um gegen die Errichtung einer Mobilfunksendeanlage in ihrem Ort zu protestieren. Vor etwa zwei Jahren war es ihnen bereits gelungen, das Vorhaben zu unterbinden, als sie eine Protestinitiative gegründet hatten, die vor Gericht gezogen war. Unter Berufung auf den Landesdenkmalschutz für historische Sakralgebäude war der Landeskirche zunächst untersagt worden, bauliche und technische Veränderungen an dem alten Gotteshaus vorzunehmen. Neuerdings hatte sich die Rechtsgrundlage grundlegend geändert. Juristen des Mobilfunkbetreibers hatten der Kirchenverwaltung zu einer Umwidmung des Objektes wieder zurück in einen Leuchtturm geraten. Zudem war von den Beratern auf den anschließenden Verkauf des Gebäudes an einen privaten Investor gedrängt worden, der wirtschaftliche Interessen vehementer als eine Kirchengemeinde behaupten konnte. Letztlich stand der Denkmalschutz der technischen Aufrüstung des Leuchtturms in eine auch für die Seeschifffahrt nutzbare Mobilfunksendeanlage nicht länger entgegen. Die Bürgerinitiative wollte sich damit nicht abfinden. Angeführt von einem Realschullehrer namens Knut Eusterkamp wurde erbitterter Widerstand angekündigt. Die Anrufung des Gerichts auf einstweilige Verfügung des Baustopps stünde unmittelbar bevor. Als Leiter der lokalen Sektion eines Vogelschutzbunds konnte Eusterkamp problemlos den Dachverband aller Naturschutzorganisationen im Land als Verbündeten der Bürgerinitiative gewinnen. Dessen Wissenschaftler nahmen eine aktuelle Kartierung des Brutgebiets für Seevögel an den in Sichtweite zum Leuchtturm gelegenen Küstenklippen vor. Nicht allein Denkmalschutz, sondern Arten- und Biotopschutz galten nunmehr als Zauberworte zur Abwehr des Bauvorhabens. Die Kartierung ergab unter anderem ein brütendes Eissturmvogelpaar. Nach Ansicht der Biologen gerieten Lebensraum, Gesundheit und Fortpflanzung dieser bedrohten und unter strengen Schutz gestellten Vogelart durch die Einstrahlung von hochfrequenten Funkwellen in Gefahr. Realschullehrer Eusterkamp sah dem Ausgang des wahrscheinlichen Gerichtsverfahrens deshalb mit großer Zuversicht entgegen. Zudem bezichtigte der Vogelschützer eine Dreierclique aus Tamara Balkov, Architekt Kurt Müller und Pfarrer Jan Friesen als Wortbrecher und Täuscher. Alle drei hätten damals ein Einlenken auf die Interessen der Bürgerinitiative angekündigt. Ein vollständiger Verzicht auf eine Mobilfunkanlage auch auf anderen Gebäuden der Kirchengemeinde sowie in der Umgebung des Ortes wäre von ihnen bekundet worden. Die Clique hätte die Zeit der eingekehrten Ruhe nur genutzt, um eine perfidere Lösung für die Umsetzung des Bauvorhabens vorzubereiten. Von dem Investor wäre bislang nicht viel mehr bekannt, als dass er im Grundbuch als ein Herr Heinrich Beck eingetragen ist. Dieser ortsfremde und unbekannte Objekterwerber sei tatsächlich als Strohmann der Interessen von Balkov, Müller und Friesen anzusehen.

Fassungslos legte Heinrich die Zeitung beiseite. Er hatte genug gelesen. Das eben noch heile Traumbild von seinem Leuchtturm begann, in ein bloßgelegtes Trugbild zu zerbröckeln. Nichts davon wollte er wahrhaben. Heinrich rief nach dem Wirt und bestellte ein Bier und ein Korn. Dieser bemerkte seinen Stimmungsumschwung und sah an der aufgeschlagenen Zeitung, was er eben gelesen hatte:

»Mir ist es gleich«, sagte er gelassen und gab Heinrich einen aufmunternden Klaps auf die Schulter. »Hier im Ort weiß niemand davon, dass Sie dieser unbekannte Herr Beck sind. Aber die Leute reden über Sie und Ihnen wird nichts Gutes nachgesagt. Na und? Machen Sie, was Sie wollen! Solange dieser Eusterkamp sich die Zähne an Ihnen ausbeißt, sind Sie mir sympathisch.«

Heinrich trank das Bier in einem Zug und kippte den Korn nach. Die Wärme im Magen tat ihm gut. Er begann klar zu sehen und stellte Überlegungen an, die er sich am Tag zuvor noch nicht hatte träumen lassen. Für ihn bedeutete die einstweilige Verfügung eines Baustopps eine finanzielle Gefahr. Verzögerte oder ganz ausbleibende Mieteinnahmen drohten, ihn in eine Schuldenfalle zu treiben. Ihm bliebe keine andere Wahl, als sich mit allen Mitteln gegen das Bürgerbegehren zu wehren. Als Verwaltungsjurist sah er sich sehr gut dazu in der Lage. Nahezu perfekt verfügte er über ausgiebige Prozesserfahrung, juristisches Fachwissen im Verwaltungsrecht und über ausreichend Reputation, um vor Gericht eine überzeugende Figur abzugeben. Heinrich redete sich nichts ein. Genau aus diesem Grunde war er als Gewinner des Preisausschreibens hervorgegangen. Ihm war der Leuchtturm nicht zugelost, sondern gezielt zugeschoben worden. Von allen Teilnehmern am Gewinnspiel mussten ihm wohl die besten Voraussetzungen für einen schwierigen Gerichtsprozess zugemessen worden sein. Zudem war wohl sein Persönlichkeitsprofil ausgeforscht worden. Als Neueigentümer des Leuchtturms versprach er, ein Mensch zu sein, der aus Mangel an Ehrgeiz kaum eigene Ziele verfolgte, sondern sich führen ließe. Tamara Balkov, Architekt Müller und nicht weniger Pfarrer Jan Friesen, hatten bereits vor der angeblichen Auslosung begonnen, mit ihm ein Spiel zu treiben. Heinrich blickte wütend und enttäuscht in das leere Bierglas. War er wirklich ein Mensch, dem von Weitem angesehen wurde, sich wie ein Werkzeug für alles benutzen zu lassen? Renate Wuttke führte ihn vor und ließ ihn wie einen Deppen erscheinen und schlimmer, Tamara betrog ihn ebenso. Heinrich bestellte einen weiteren Korn. Als der Wirt nachschenken wollte, nahm er ihm die Flasche aus der Hand. Er dachte, dass er mehr davon brauchte, um seinen Ärger hinunterzuspülen und so verflog nach einer Weile die Bitternis. Noch vor wenigen Augenblicken hatte er den Aufbruch in eine völlig neue Zukunft gesehen. Niemand hatte ihm versprochen, dass er dabei Geschenke zu erwarten hätte oder er sein Wesen würde ändern können. Er würde nach wie vor die Risiken zumeist scheuen und weiterhin die besten Chancen im Leben verpassen. Deshalb hätte er keinen Nachteil darin zu sehen, dass Menschen wie Marlene, Renate Wuttke oder Tamara Balkov sein Schicksal bestimmten. Eine gewisse Fremdsteuerung hatte ihm bisher im Leben größere Vorzüge als Einschränkungen eingebracht. Heinrich fing an, in dieser Hinsicht selbst Mahoud Benisad als einen Vorteil zu begreifen, der für eine Zeit lang in Marlenes Pfarrhaus unterkommen würde. Natürlich sollte der Fremde als Gegenleistung im Haushalt mithelfen und Renovierungs- und Gartenarbeiten ausführen. Falls er Marlene verlassen würde, diente Mahoud Benisad gewissermaßen als Schutz für seine Frau. Er wollte sich nicht vorstellen, sie an diesem gottverlassenen Ort und in diesem viel zu großen Haus allein zurückzulassen. Ob er sich jemals für immer von ihr trennen würde, sah Heinrich auch nach einigen weiteren Gläsern Korn nicht voraus. Ein Motiv, der ihn zur Scheidung bewegen konnte, wäre Tamara. Er sah keinen Grund, über sie enttäuscht zu sein. Sie hatte ihn sicher nicht seinetwegen im Unklaren gelassen. Tamara Balkov verhielt sich als Geschäftsfrau intelligent, vorausschauend, geradezu berechnend. Dafür wurde sie bezahlt. Es erwies sich als purer Zufall, der sie mit ihm zusammenbrachte. Hätte er an dem Preisausschreiben nicht teilgenommen, hätte Tamara Balkov einen anderen an seiner Stelle für dumm verkauft. Für den Moment zählte das alles nicht. Tamara war gut im Bett! Vor allem dieser Vorzug zählte für ihn. Auch sonst fand er sie als einen warmherzigen, lebensfrohen, gewinnenden und herausfordernden Menschen. Für ihn verkörperte Tamara alles das, was Marlene fehlte. Er genoss ihre Gegenwart und sehnte sich nach ihr. Heinrich versuchte, aufzustehen und dachte, zu seinem Spazier- und Erkundungsgang aufzubrechen. Schnell bemerkte er, dass er wankte, und sah ein, besser den Tag über seinen Rausch auszuschlafen. Er hätte bis zum Abend wieder nüchtern zu werden, um mit Tamara eine schöne Zeit zu verleben. Der Wirt half Heinrich auf sein Zimmer, legte ihn auf das Bett, zog ihm die Schuhe aus und dunkelte ab. Wahrscheinlich würde er diesen Dienst mit auf die Rechnung setzten. Heinrich rechnete nicht nach, denn inzwischen beschäftigte ihn etwas anderes. Drei sind einer zu viel, viel ihm als Redensart ein. Dass der Architekt und Tamara Balkov ein gemeinsames Interesse verfolgten, Mobilfunkanlagen zu errichten, lag auf der Hand. Welche Rolle hingegen spielte Jan Friesen? Diesem seltsamen Pfarrer konnte es gleichgültig sein, ob auf einem Gebäude, das der Kirchenverwaltung nicht mehr gehörte, ein Sendemast errichtet werden würde. Knut Eusterkamp sprach von einer Dreierclique und meinte vielleicht eine Dreiecksbeziehung. Immerhin hielt Heinrich es für denkbar, dass Tamara mit dem Architekten ein Verhältnis pflegte. So, wie damals die beiden vor dem Leuchtturm aus dem Wagen gestiegen waren, gaben sie zumindest den Eindruck einer etwas erkalteten Vertrautheit. Heinrich stellte sich vor, dass sie vor oder während der Liebschaft mit dem Architekten noch eine weitere Beziehung mit Jan Friesen unterhalten haben mochte. Er beabsichtigte deshalb nicht lange zu raten, sondern bei nächster Gelegenheit Tamara in dieser Frage ein wenig auszuhorchen. Denn das Letzte, das Heinrich in Zukunft brauchte, bedeutete das Vorhandensein eines oder mehrerer Nebenbuhler.