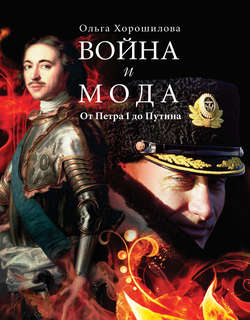

Читать книгу Война и мода. От Петра I до Путина - Ольга Хорошилова - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I

Под знаком Марса. Войны и воины в русской моде

Глава 2

XIX век

Восточный вопрос и модный ответ

ОглавлениеВ течение XIX века Россия предлагала Европе свои ответы на восточный вопрос, продолжая «замирять» и осваивать Кавказ. Эти два процесса были взаимосвязаны. Ведь как только наши дипломаты или войска добивались пусть даже небольших успехов на Кавказе, тут же обострялся восточный вопрос: Турция лязгала ятаганами, грозила войной и порой действительно ее начинала, заручившись поддержкой извне (к примеру, Англии). Свое неудовольствие выражала и Персия, у которой также были свои интересы в Закавказье и которая считала Россию торговым конкурентом и крайне опасным соседом. Любой крупный военный или дипломатический успех в этом регионе провоцировал, как бы сказали политологи, очередной виток напряженности в отношениях между Портой, Россией и Персией, что иногда приводило к войнам. Россия дважды сражалась с Персией: с 1804 по 1813 год и с 1826 по 1828 год. Почти все столетие конфликтовала с Турцией.

Имам Шамиль, плененный в Гунибе в 1859 году

Ателье «Левицкий», Санкт-Петербург. Коллекция О. А. Хорошиловой

Первая русско-турецкая война длилась с 1806 по 1812 год и была отчасти спровоцирована успешными действиями русской армии в Грузии и присоединением Восточной Грузии, Мингрелии, Имеретин и Гурии в самом начале XIX столетия. Русско-турецкая кампания 1828–1829 годов была вызвана греческой войной за независимость, которую открыто поддержал Николай I. Потом была Восточная война 1853–1856 годов и Русско-турецкая 1877–1878 годов.

Впрочем, конфликты с османами и персами – лишь часть восточнокавказской проблемы. Покорив новые территории и кое-как «замирив» местные племена, русская армия не спешила зачехлять штыки. Горцы жаждали реванша, держали наготове стальные клинки и стальные режущие слова об отмщении и газавате. Тут и там вспыхивали восстания, а партизанская война, кажется, не прекращалась вовсе. Но эти спорадические выступления и отдельные набеги не могли серьезно повлиять на русских политиков и генералов. Нужно было объединять усилия повстанцев, и в 1828 году это сделал первый имам Дагестана и Чечни, талантливый Гази-Мухаммад, владевший холодным оружием столь же виртуозно, как и словом. После его смерти в битве при ауле Гимры предводителем газавата стал Шамиль, третий имам Дагестана и Чечни, правитель Северо-Кавказского имамата. В 1834 году он открыл новую фазу борьбы, используя внешние военные конфликты, в которых участвовала Россия, для активизации действий на Кавказе. Война шла с переменным успехом. Шамиль вынужден был сложить оружие в 1859 году в дагестанском ауле Гуниб. Но на снимке, сделанном графом Ностицом сразу после этого события, грозный рыжебородый имам все еще крепко сжимает эфес своей шашки. Так и Кавказ. Его, как Шамиля, «замирили», но этот мир был очень хрупок.

Русско-турецкая кампания 1828–1829 годов и Греческая война за независимость

Модный аспект

«Все были молодцы, все греческие полководцы… Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Миаули, Канами», – Чичиков вежливо разглядывал лубочные картинки в гостиной Собакевича. Мясистые, усастые, с толстыми ляжками и глазами-блюдами, эти титанические герои греческого сопротивления все еще волновали русских обывателей.

В романе Гоголя тут и там искорками вспыхивают события недавней Греческой войны. Печальные тупицы, дети Манилова, именуются Фемистоклюсом и Алкидом. Назвать так отпрысков мог лишь истинный филэллин. Провинциалки гордятся своими греческими носами, столь же выдающимися, как у лубочных полководцев Собакевича. Тороватый купец, переливая сукном высочайшего качества перед глазками Чичикова, не забывает прибавить для убедительности: «Отличный цвет! Наваринского дыму с пламенем…»

Гоголь начал работу над «Мертвыми душами» в середине тридцатых годов. С момента окончания Греческой освободительной борьбы прошло всего шесть лет, Лондонский протокол 1830 года подтвердил завоеванную независимость, а через два года королевство Греция получило конституцию.

Потомки древних эллинов боролись с турками с 1821 по 1829 год. И все это время европейские политики боролись с русскими за влияние на Балканах и Черном море. Нерешительный хитрец Александр I, а затем и грубый упрямец Николай I подспудно поддерживали повстанцев, мечтая ослабить Османскую империю, подчинить Грецию своей воле и нейтрализовать англичан, а если все пойдет по плану, то завладеть проливами – Босфором и Дарданеллами. Чтобы отвлечь внимание Николая Павловича от османских дел, англичане раззадорили иранского шаха и тот начал с русскими войну, длившуюся с 1826 по 1828 год.

Пока Россия отбивалась от иранцев и вливала деньги в греческое сопротивление, англичане обрабатывали турецкого султана и одновременно поддерживали «своих» в лагере греческих повстанцев. В 1827 году борьба эллинов с османами достигла пика, но султан в очередной раз отказался от посредничества европейских держав, подтолкнув их к открытым военным действиям. 20 октября соединенная англо-русско-французская эскадра вошла в Наваринскую бухту и молодецки, за каких-то четыре часа, смяла и сожгла турецко-египетский флот.

Наваринская битва стала прологом войны, начавшейся в 1828 году между Османской империей и Россией. Оказалось, что к ней были не готовы обе державы. В Турции совсем недавно ликвидировали корпус янычар, и реформы армии провалились. В России реформы вовсе не начинались. Ум старика-фельдмаршала Витгенштейна, командующего 2-й армией, был негибок, хитрость интендантов была изворотлива, и в результате наши голодные, растерявшиеся солдаты увязли в болотах Добруджи и балканских снегах. Только в следующем 1829 году новый главнокомандующий Иван Дибич вытащил армию из болот и апатии, взял Силистрию и Адрианополь. Отдельный кавказский корпус Ивана Паскевича в это время с неожиданной легкостью и мальчишеским озорством брал одну задругой крепости, летом 1829 года овладел Эрзерумом и вышел к Трапензунду. Война окончилась ровно тогда, когда русским до Константинополя было рукой подать. Но столько же было и до новой войны – со всей Европой, недовольной прытью наших войск, потому дальше Адрианополя не двинулись – уступили место дипломатам.

2 сентября 1829 года был подписан мирный договор, оправдавший русское присутствие на Черном море и Балканах. Довольный Николай I назвал его «славным». Но в следующем году подписали Лондонский протокол, перечеркнувший многие статьи Адрианопольского. Впрочем, русской пропаганде это было уже не важно.

«Славный, славный договор», – разнесли царедворцы, журналисты, ура-патриоты. Русское общество, наивное и близорукое, рукоплескало императору, умницам-грекам, Дибичу, Паскевичу и «славному-славному» договору. Сочинители строчили памфлеты и рифмовали «русский штык» и «Бог велик», художники-самоучки штамповали лубочных молодцов-полководцев, которыми увешивали стены гостиных трогательные русские провинциалы и которые питали едкую иронию автора «Мертвых душ».

Русская мода вслед за обществом приветствовала победу и предложила щеголям ткани, костюмы, аксессуары в эллинском и персидском стиле, а также во вкусе османов, которых так ловко одолела русская армия.

Сначала были греческие ленты. Их упомянул журнал «Московский телеграф» в августе 1826-го. Год важен. Тогда греки обороняли Миссолунги из последних сил, а когда воевать стало нечем, решили вырваться из окружения, но перебежчики выдали их планы, и турки разбили греков по частям, потом влетели в город и устроили ужасную резню. Очевидцы бойни были скупы на слова, их додумывали журналисты: сочно, в охристых тонах описали падение Миссолунги. Фил эллины скорбели, но мода предложила им вместо креповых траурных греческих лент из атласного газа – зеленые, желтые, розовые, но чаще белые, украшенные вышитыми или тисненными голубыми греческими крестами, а также ветвями «миртовыми и оливными». Голубой крест на белом поле – орнамент и цвета греческого сопротивления. Именно таким было знамя революционеров в начале войны, оно отлично видно на картине Теодороса Вризакиса[89] «Митрополит Герман благословляет знамя восставших в монастыре Агиа Лавра» (1865). В 1822 году был предложен обратный вариант – белый крест на синем поле, ставший вскоре официальным символом нового государства.

«Греческие ленты, – пояснял «Московский телеграф», – употребляют для бантов и поясов с каньзу[90]; из них же делают розетки и завязки для чепчиков, простых и даже нарядных»[91].

В 1827 году, когда в борьбу греков с турками включилась англо-русско-французская эскадра, греческих элементов в костюме стало больше: «греческие корсажи», или а-ля Ниобея, отличавшиеся складками в нижней части[92]. Их рекомендовалось надевать с пелериной из гладкого тюля с высокими кружевными буфами[93]. Появились и «греческие» платья «со складками вокруг всей нижней части талии. Складки круглые или плоские, все равно, также как и форма корсажа»[94].

В 1829 году, когда русские подписали выгодный Адрианопольский мир[95] с побежденными османами, московский портной Отто решил увековечить победы армии Дибича на Балканах и придумал «Забалканскую шубу»: теплую, длиной до пят, с прямым бортом, отороченным мехом, высоким стояче-отложным воротником, с бранденбургами и эффектными венгерскими кистями, перекинутыми на спину. Ее следовало было носить с меховой шапкой, напоминавшей карпатский головной убор «калпаци».

Греческая революция и Русско-турецкая война повлияли на оттенки тканей. Самыми модными были «наваринский голубой», «наваринский дым» и «наваринский пепел». Логично, что названия появились в начале 1828 года после октябрьской победы, одержанной в одноименной бухте[96]. «Наваринским голубым (bleu-Navarin) назвали теперь в Париже оттенок ярко-голубого цвета. – сообщал «Московский телеграф». – Этот цвет вошел в моду для кашемировых, поплиновых, мериносовых, шелковых материй, и употребляется на платья, рединготы, шляпки; появились также ленты и перья этого цвета»[97]. В том же номере говорилось, что в нынешнем бальном сезоне парижские щеголихи «наготовили башмаков с квадратами белых, розовых, вишневых и голубых Наваринских». Аналогичным, но, возможно, менее ярким был оттенок «голубой греческий», который появился в модных новостях в 1827 году благодаря военным событиям, а также новому флагу греческого сопротивления, принятому в 1822 году.

«Наваринский дым» описан «Московским телеграфом» как «brun mordoré», то есть темно-красно-коричневый[98] и, возможно, даже с эффектом тусклого золотого отлива, о котором упоминают Свербеев[99] и Золя[100]. «Наваринский пепел» был мышино-серым (gris de souris). И если «наваринский дым» больше всего подходил для сюртуков, фраков, прогулочных дамских платьев и амазонок, то из полушерстяных тканей оттенка «наваринский пепел» шили щегольские панталоны.

Лишь у Чичикова, этого округло-скользкого персонажа гениальной гоголевской абстракции, фрак был «наваринского дыму с пламенем». Исследователи долго ломали голову, какой такой оттенок имел в виду писатель. Они просто забыли о контексте. «Дым с пламенем» – не цвет. Это ловкая реклама. Купец, который предлагал скупому Чичикову сукно, на ходу придумал убедительный и громкий аргумент – сукно отличнейшее, да к тому же, представить только, самого модного оттенка – «наваринского дыму с пламенем». То есть какого-то баснословного оттенка, жгучего, клокочущего, вулканического огненно-коричневого с красными всполохами не только битвы, но и славной победы, которой так гордилась Российская империя. В общем, реклама сработала. Купец свой товар продал выгодно, и Чичиков сшил себе фрак, пеструю красно-коричневую оболочку, скрипевшую не от телесного обилия, а от предельной концентрации космической пустоты.

Во второй половине 1820-х столичные франты любили появляться на людях в сюртуках, фраках и плащах цвета Байрона, более всего походившего на темно-каштановый[101]. Теперь это уже был не просто известный английский поэт, а герой войны за независимость Греции, который на собственные средства снарядил бриг, нанял, вооружил солдат и отправился помогать повстанцам в июле 1823 года. Не важно, что романтическое предприятие поэта не оказало существенного влияния на ход конфликта. И пусть погиб он не от турецкой пули и меча, а от лихорадки, но уже того, что хромой и нежный британский гений, охваченный благородными романтическими чувствами, устремился в Грецию защищать угнетаемых эллинов, было вполне достаточно, чтобы увековечить его героизм – так появился цвет Байрона.

Лорд Байрон в албанском национальном костюме

Фрагмент работы художника Т. Филлипса. 1813. Национальная портретная галерея (Лондон)

«Красный адрианопольский» цвет возник в модных новостях после того, как 2 сентября 1829 года русские и турецкие дипломаты подписали «славный-славный» договор. Это был особый пунцово-красный – оттенок наших титанических усилий на Востоке, пролитой крови и затаенной злости турецких политиков. «Красный адрианопольский» выбирали дамы для утренних и дневных платьев, а господа – для рединготов и фраков «запросто». Турецкие материи этого цвета можно было приобрести в петербургском магазине Гибера, очень популярном в 1830 -1840-е годы.

Присутствие этого оттенка в русской моде было столь же постоянным, как и желание России во что бы то ни стало добраться до заветного Царьграда. «Красный адрианопольский» оставался актуальным и в Крымскую кампанию, и во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Из-за высокого спроса на хлопок кумачового оттенка уже в 1822 году правительство подняло цены на его ввоз из-за границы, потворствуя тем самым продаже аналогичного местного текстиля. Самые лучшие отечественные образцы премировались. К примеру, в 1849 году почетная гражданка мануфактурщица А. И. Баранова получила Высочайшее благоволение «за бумажную пряжу, крашенную в адрианопольский цвет».

Модные аксессуары тоже стали чуть греческими. В 1828 году «Московский телеграф» восторженно описывал веера на злобу дня: «Они делаются бумажные, и на них изображены виды разных греческих городов. На другой стороне, когда веер развернут, едва заметно несколько точек; но сложивши веер, прочитаете: Navarin, Modon, Petalidi и проч.»[102]. Так на глазах щеголих разворачивалась и сворачивалась военная история Греции. Наварин отгремел в 1827 году. В апреле 1826 года повстанцы наскочили в бухте Метони (Модон) на турецкие суда и сожгли большую его часть. Это был первый крупный успех греческого флота в ту освободительную войну. В августе 1828 года в Петалиди и других городах южного Пелопоннеса высадился французский экспедиционный корпус, выдавил египетские, а затем турецкие войска. И всем, даже османам, стало наконец понятно, что Порта войну проиграла.

Забавные вещицы в память о греческом сопротивлении носили не только дамы, но и мужчины. К примеру, вместо обычной галстучной булавки столичный франт надевал «черный эмалевый крестик с золотой сеткой по краям – греческий крест»[103].

Куаферы тоже не остались в стороне от военных событий. Они мигом сварганили на головах модниц «греческие узлы»: «На маковке укрепляется noeud à la grecque, составленный из трех коков и обвитый внизу косою»[104]. Более подробное объяснение предложил журнал «Московский телеграф»: «Многие дамы убирают волосы на Греческий манер, когда едут в духовные концерты. Греческая уборка головы состоит в том, что, кроме буклей на висках, волосы гладко собираются в пук на теме, обвивают пук их сряду несколько раз косами, из середины которых развеваются, в верху, концы волосов, завитые во множество буклей, на переди головы и над висками бывает при том гирлянда цветов»[105].

Пока усатые эллины воевали с османами, мода примиряла греческий стиль с турецким, и получалось неплохо. Из турецкого бархата, к примеру, шили берет и украшали его «в греческом вкусе», то есть гирляндами золотой мишуры. Или могли надеть увесистый «османский» тюрбан из атласа «наваринско-голубого» оттенка. Столичные денди ловко смешивали османские и греческие мотивы даже в домашнем костюме. «Для мужчин мода на шлафроки[106] столь утвердилась, – отмечала «Молва», – что изобретены нарочно материи и узоры. Шали более всего к тому пригодны – пунцовые, голубые, зеленые, с турецкими пальмами или китайскими разводами»[107]. Эти шлафроки, очень похожие на османские халаты, рекомендовали носить с греческой шапочкой: «Из белого кашемира, вышитая золотом», а также туфлями-мюлями, «вышитыми по белой земле золотыми букетами».

Турция оставалась популярной и сама по себе, без острых греко-повстанческих ноток. Дамы носили «турецкие плащи» из кашемира, с рукавами и двойной пелериной, украшенной вышивкой, а также пальто из турецкой шали с меховой опушкой. Завершившаяся война с османами и начавшийся поход французов в Алжир возбудили интерес к храбрым и злым мамелюкам из баснословных времен Бонапарта. В их честь были названы рукава особого кроя: «Первый тип – очень широкие от плеча до кисти, поддерживающиеся цепочкой. Другой тип – разделенный на два буфа браслеткой на локте. Третий вид мамелюка – рукава, чрезвычайно широки кверху, разделяются пятью узкими застежками от локтя до кисти»[108].

Кстати, шлафроки в османском вкусе, столь полюбившиеся мужчинам, носили и дамы. Эти стеганые халаты стали особенно популярны незадолго до Восточной войны. Светское издание отмечало: «Еще благороднее и совершенно аристократичнее накинуть на себя шлафрок темный бархатный, подложенный белым атласом или белой материей с голубым отливом; подкладка образует у корсажа на полах и на рукавах широкие отвороты, мелко простеганные на легкой вате; вместо кушака – шелковый снур с богатыми кистями. Белые подкладки на отворотах стегают теперь красным шелком… Разумеется, если подкладка имеет голубой отлив, то и клетки и узор стегать нужно голубым шелком»[109].

Османские мотивы стали тогда особенно актуальны в ювелирном искусстве. Носили, к примеру, турецкие серьги: «Из золотых полумесяцев, на которых висят по три дрожащих, золотых груши»[110]. Гремели и «сердечной неволей»: «Новые браслеты, соединенные цепочкой с кольцом: эти браслеты вывозят из Одессы; они бывают железные и золотые; замок у них утвержден сердечком, которое отпирают маленьким ключиком»[111].

Среди молодых франтов распространилась мода на ловкие фески с кисточкой или бахромой по глазам, их носили дома, обыкновенно нарядившись в безразмерный восточный халат и шаровары какого-нибудь «эдакого» оттенка. Их привозили из Турции через южные русские губернии, но их также шили в России по османским образцам. Стоили такие дешевле. Федотовский завтракающий аристократ тоже попал под обаяние османского стиля. Художник изобразил его в широченных красных шароварах цвета «турецкий красный», мюлях с загнутыми носками, халате и пестрой шапочке-«мурмолке»[112].

Адрианопольский мирный договор 1829 года, а также Константинопольский торговый договор 1846 года обеспечили не только турецкое присутствие на русском модном рынке, но и дали возможность нашим купцам беспрепятственно торговать с Портой. Их корабли не подвергались внутреннему досмотру и могли свободно ходить по Босфору. Была оставлена неизменной лояльная 3 %-ная пошлина за товар, ввозимый из России в Османскую империю. Торговля развивалась вполне успешно до начала Крымской войны. Особенно популярными были турецкие шелка и шерсть, о чем периодически сообщали модные издания. К примеру, в сороковые годы столичная публика увлекалась бархатами: «Из числа материй для прогулок самыми приличными почитаются оттоманские бархаты зеленых цветов – между зелеными же самый модный vert-chou (зеленый капустный. – О. X.)… а также бархаты серых цветов»[113].

Цены на многие турецкие товары, особенно модные, оставались весьма высокими, впрочем, как и спрос на них. Потому в 1820-е и особенно в 1830-е годы русские фабриканты предложили производить отечественные аналоги. Они, конечно, уступали качеством, но стоили меньше и в целом соответствовали модным тенденциям. В 1824 году именитый московский туз-фабрикант Федор Гучков «сработал» шаль на манер турецкой, и первый образец был тут же представлен генерал-губернатору, князю Дмитрию Голицыну. Тот от удовольствия даже языком цокнул: шаль была и впрямь хороша, искрилась и переливалась в руках вельможи, словно смирнская. Губернатор ее тут же купил для своей престарелой мамаши, а Гучкову высказал высочайшее благоволение и велел сработать таких поболе, дабы сими изделиями стяжать славу российской промышленности. Гучков тут же выпустил и в мгновение продал 10 штук первого разбора и около сотни второго[114].

В 1826 году из Франции приехал господин Попортье, текстильный фабрикант, чтобы лично отсмотреть образцы шалей Гучкова. Остался ими доволен и уехал обеспокоенный: ведь Россия теперь становилась конкурентом. В выгодное предприятие по изготовлению шалей включились и другие московские промышленники. Ефим Федорович Глушнев даже сумел «изобресть ткани шалей на Жаккардовой машине, что подало возможность выпускать изделия несравненно лучшей доброты»[115]. Так, по крайней мере, уверяли журналы.

Чиновник Розанов, служивший в Закавказском обществе поощрения сельской и мануфактурной промышленности, в 1834 году предложил фабрикантам начать производство копий турецких материй и сбывать их жителям южнорусских губерний по ценам ниже турецких. Его поддержали два москвича, мануфактур-советник Рогожин и купец Прохоров, «изъявившие желание заняться приготовлением означенных материй»[116].

В конце 1820-х годов стали популярны шали, производимые на петербургской фабрике Настасьи Андреевны Шишкиной. По мнению журналистов, они «как в полотне, так и в колерах не уступают турецким и принадлежат к первоклассным изделиям». Описание и цены псевдотурецких и псевдокашмирских шалей фабрики Шишкиной, а также любопытную заметку о ней 1830 года провожу в Приложении № 2.

Русско-персидская война 1826–1828 годов в костюме и торговле

Эта кампания, отвлекающий маневр хитрейших англичан, была ознаменована взятием в 1827 году русской армией Эривани и Тавриза, подписанием в 1828 году Туркмайчайского мирного договора, составленного Александром Грибоедовым, и иранскими мотивами, проникшими в русский костюм в конце двадцатых – начале тридцатых годов.

В конце 1820-х во Франции и в России появились высокие шапки из черной мерлушки, с верхом из красного казимира и с золотыми прошивками. «Кажется, что это те самые, безобразные и нелепые шапки, которые в Москве называют Эриванскими и которые теперь перешли на головы подьячих, лихих студентов и щеголей-лакеев»[117], – комментировал «Московский телеграф».

В Персии их именовали «колах» и носили с повседневной одеждой, хотя живописные блесткие златопарчовые наряды династии Каджаров едва можно так называть. «Колах» во время войны пришлись в пору нашим офицерам. После Туркмайчайского договора проворные дельцы, не теряя времени, набили ими мешки и стали торговать в приграничных городках, превратив «колах» в символы русской победы над Персией. А потом, в 1829 году, после дикой резни в русском посольстве в Тегеране, Фетх Али-шах отправил внука и всю расписную иранскую рать в Петербург с извинениями и богатыми подарками, в том числе знаменитым алмазом «Шах», компенсацией за растерзанного Грибоедова.

Принц Хозрев-Мирза

Позирует в шапке-«колахе». Конец 1820-х гг.

Шахский внук, Хозрев-Мирза, милый юноша шестнадцати лет с персиковыми щеками и опушкой застенчивых усиков, произвел в столице самое приятное впечатление. Все как-то сразу забыли о войне, резне и Грибоедове. Петербуржцы не пропускали ни одного случая поглазеть, хотя бы издали, на дивную дикую свиту принца. Щеголи кое-что примечали и умыкали для себя. Их особенно вдохновили черные высокие шапки, которые они стали разыскивать у торговцев или заказывали их точные копии, тыча портного носом в гравированный портрет шахского внука, разлетевшийся в колоссальных количествах по Петербургу. Так появились «эриванки».

Все в столице без устали расточали комплименты экзотическому принцу. Дамы лорнировали его в театрах и ловили его жаркие взгляды, отмечали его грацию, гибкость и бархатные глаза. Некоторые даже находили определенное сходство Хозрева-Мирзы с великой княжной Марией Николаевной, и дочь императора считала эти сравнения прелестными и пыталась усилить мимолетное сходство, появляясь в маскарадах одетой персидской шахиней. «Он сделал большой эффект в Петербургских обществах. Дамы не давали ему прохода на гуляньях», – записал актер Каратыгин о принце.

Хозрев-Мирза приехал не только с миром, но и с вестями о том, что носят при шахском дворе. Эти вести в виде чудесных вещиц были представлены при дворе: «Императрице поднесли прекрасные подарки: персидские шали, драгоценные ткани, работы из эмали, маленькие чашки для кофе, на которых была изображена бородатая голова шаха. Государь получил чепраки, усеянные бирюзой, и седла с серебряными стременами. Я еще не упомянула четырехрядный жемчуг, который отличался не столько своей безупречностью, сколько длиной. Мама охотно носила его на торжественных приемах, и я его от нее унаследовала»[118].

И даже через десять лет этот шахский жемчуг все еще мерцал на платьях и запястьях великих княжон. К примеру, с воскресными платьями, сшитыми из русского бархата (его производил купец Рогожин), дочери Николая I непременно надевали «нитку жемчуга с кистью, подарок шаха Персидского»[119]. То же делали и столичные щеголихи, о чем поспешил уведомить светский журнал: «Большие нитки бус, доходящие почти до кушака, довольно похожие на знаменитые жемчужные четки покойного персидского шаха»[120].

В конце 1830-х годов в России появилась мода на персидские тюрбаны «с золотыми шнурами, с канвовым донышком, на манер соломки»[121]. Такие, по сообщениям журнала «Галатея», очень полюбились столичным щеголихам. В Москве их тоже бойко покупали, к примеру, в магазине «Maxence».

Прогулочное манто с двойными «персидскими» рукавами

Вторая половина 1850-х годов

Великосветские ферты являлись на костюмированные балы верными персиянами, а свои кабинеты и гостиные они наполнили драгоценными кашмирскими коврами, холодным оружием и чубуками.

«Хозрев-Мирза навез кучу шалей», – сообщала Александра Смирнова-Россет[122]. Такие же цветастые кучи навезли из Персии смышленые русские купцы, ловя подходящий политический момент. В 1820-е годы средний тариф за привоз этих изделий составлял 8–10 рублей серебром с фунта. К 1831 году он вырос на 12 %, что сказалось на цене самих шалей. Дамы покупали их втридорога, но эти искристые, шелковистые, броские материи вполне стоили опустошенных бумажников мужей. В Москве шали, а также иранские и турецкие ткани можно было купить в магазине господина Майкова и в «Английском депо» господина Эйхеля на Лубянской площади (там же предлагали, между прочим, индийские шали Lahor). В 1840-е годы спрос на иранские палантины заметно снизился, так как изменился крой, платья стали закрытыми и не было нужды защищаться от холода, кутаясь в шали.

В 1850-е годы персидские мотивы все еще вспыхивали в моде здесь и там. К примеру, в самом начале десятилетия мантильи стало принято украшать персидскими рукавами, то есть «двойными, из которых одни, внутренние, надеваются на руку, а другие висят свободно, как у черкесов»[123].

После окончания войны в 1828 году Россия подписала с Персией торговый договор, по которому представители двух государств могли безбоязненно и выгодно продавать свои товары, оплачивая только 5 %-ную таможенную пошлину. Кроме того, наши купцы получили право приобретать в Персии дома и земли под склады и хранилища товаров, что заметно усилило русское присутствие на персидском рынке. Что же везли в сказочную страну наши барышники? «Ситцы синие, белоземельные и в особенности зеленые, нанку[124] разных цветов, миткаль[125] и коленкор белые, различной ширины демикотон[126], каламянку[127] волнистую льняную для тюфяков, платки и покрывала зеленые, платки красные ситцевые. Мелочные товары: сундуки, фарфоровая и хрустальная посуда, зеркала, галуны, золотые и серебряные, нитки, чай, сахар, тульские стальные вещи и проч.», – сообщал «Журнал мануфактур и торговли»[128].

Всего в 1833 году в Персию отправилось более миллиона русских товаров. Но были еще и так называемые константинопольские (то есть английские и французские) предметы, которые покупали в столице Османской империи и перепродавали в Персии. На иранцах тогда отлично заработали коммерсанты Давид Боисоглов, Аладатов, Зураб Мирианов, Тома Фридонов. Только за 1833 год они совместно получили 288 тысяч рублей чистой прибыли. Агажан Вартанов увеличил свой капитал на 144 тысячи рублей, а Габриил Амирагов – на 81 тысячу.

Желание правительства и купцов усилить присутствие российских товаров на Кавказе привело к тому, что в 1831 году в Тифлисе основали Закавказское торговое депо, призванное обеспечить высокий сбыт российских товаров и повысить товарооборот с недавними противниками – Турцией и Персией. На этом не остановились. В 1838 году было основано Товарищество персидской торговли, членами которого, среди прочих, стали подполковник Арцруни, титулярный советник Айвазов, представители древнего рода Лорис-Меликовых. Цели товарищества определили кратко и ясно в соответствующем императорском указе: «Снабжать сопредельные России персидские провинции нашими мануфактурными изделиями, вывозить из Персии нужные для нас сырые произведения»[129].

Сразу после окончания русско-персидской войны, в феврале 1828 года, правительство организовало новое предприятие – Покровскую ярмарку в Тифлисе, – «могущее усилить торговлю и промышленность в тамошнем крае и облегчить торговые сношения разных народов, Грузию окружающих». Это касалось в особенности Нахичеванской и Эриванской областей, отошедших России по Туркманчайскому договору. Ярмарка должна была оживить торговлю России с азиатскими государствами и раззадорить интерес местных барышников к добротным русским и европейским товарам. Мероприятие решили проводить в октябре, когда грузинские купцы возвращались из-за границы с пузатыми баулами, наполненными товарами.

Логично, что после мирного договора с Персией в России усилился приток персидских товаров. В 1829 году он составил чуть больше 5 миллионов рублей. К нам везли иранские бурметы[130] и бумажное полотно, керманские шали (от 12 до 40 рублей за штуку). Купцы соблазняли легковерных провинциалок и прижимистых столичных аристократок сказочными гилянскими шелками. Продавали их на всех крупных российских ярмарках (в том числе на Нижегородской, Ирбитской и Ростовской), а также в Москве и Санкт-Петербурге. Цены кусались: в 1833 году за пуд гилянского шелка просили 590 рублей[131]. Помимо столичных модников персидские шелка с большим удовольствием покупали «азиатцы», то есть жители юго-восточной части Российской империи.

Из персидской органди[132], «рисованной узорами в новейшем вкусе», рекомендовалось шить бальные платья. И даже для производства шелковых чулок теперь предпочитали не ценный итальянский, а персидский шелк, стоивший дешевле[133]. После 1828 года Иран стал важным импортером добротных и недорогих хлопчатобумажных тканей. В конце 1820-х его привоз составлял 1,2 миллиона рублей серебром, в середине 1840-х – уже 1,5 миллиона[134]. Для сравнения – импорт хлопка из Турции в то же время не превышал 500 тысяч рублей серебром[135].

В Россию привозили и знаменитую иранскую хну, которая неплохо закрашивала седину. Впрочем, употреблять ее следовало с великой осторожностью: в противном случае шевелюра обретала оттенок медной проволоки.

В 1834 году Фетх Али-шахумер, и его преемник, слабовольный Мохаммед-шах, попал под влияние Англии, что сказалось на сокращении объемов импорта из Ирана, но не повлияло на привоз персидского шелка. Если в 1834–1838 годах он составил 202,5 тысячи рублей серебром, то через десять лет объемы поставки существенно выросли и составили почти 687 тысяч рублей[136]. В 1840-е годы ввели даже особые правила по транзиту персидского шелка через Астрахань и Таганрог в другие страны. Этим хитрым прибыльным делом имели право заниматься только русские купцы 1-й и 2-й гильдии. При перевозке материи им возвращали уплаченную 5 %-ную пошлину. Любопытно, что во время и сразу после Крымской войны торговля с Персией ожила. Особо активно она развивалась тогда в иранской приморской области Мазандеран. Там наши купцы сбывали сталь, хрусталь и сукна. Оттуда, тяжело скрипя, шли в Баку и Астрахань туго набитые сказочными товарами русские торговые суда.

Кавказский стиль

В 1850-е годы в Петербурге пользовались особым спросом разноцветные полосатые «шали Тифлис», которыми бойко торговал магазин Дюбуа. Стало модно рядить детей эдакими горскими князьями, особенно когда отправлялись с ними в гости или в театр, где такой слегка гротескный наряд был вполне уместен. «На днях, – сообщал журнал «Ваза», – мы встретили мальчика лет десяти в черкесском костюме. На нем была черкеска верблюжьего цвета с патронами на груди, обшитая серебряной тесьмой; панталончики сверх черных с красной оторочкой черевиц, шапка с желтым верхом и белым мехом, и на поясе маленький кинжал в бархатных ножнах»[137].

Простолюдины от светской публики не отставали. Жители Кавказа наловчились смешивать элементы русского и местного стилей, что подмечали многие путешественники: «Мушкетер иногда в татарской шапке, а каменщик-персиянин в солдатской шинели, которая беспорочно выслужила срок за Кавказом»[138].

Пленение Шамиля и «замирение» Кавказа отразились даже на кондитерском искусстве. В 1859 году стало модно лакомиться пирожными «Шамиль» и «Барятинский», которые бесподобно готовили в кондитерской братьев Вольф.

Военные приобретения России в Закавказье принесли барыши фабриканту Кастелле. В 1827 году он носился между Тифлисом и Баку с быстротой Гермеса, так сказать, прощупывал почву, намечал точки для будущих шелкопрядных мануфактур. Пожалуй, Кастелла был первым, кто понял выгоду такого предприятия. Ведь итальянский и французский шелка обходились России недешево (примерно от 1250 до 1500 рублей за пуд). Кавказские, грубые, диковатые, стоили дешево, и обрабатывать их на месте было гораздо выгоднее, чем везти в другие губернии. Кастелла создал в Закавказье шелкообрабатывающие предприятия «по лучшей иностранной методе», и вскоре его шелка уже представляли на крупных российских выставках, в том числе на первой публичной выставке российских мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге в 1829 году. К несчастью, Кастелла скоропостижно скончался, и его предприятие зачахло. Впрочем, у него появились последователи: например, помещик Алексей Федорович Ребров, организовавший в 1828 году плантацию шелковичных деревьев на базе своего ставропольского поместья и мануфактуру по обработке шелка. Московские скептичные фабриканты лестно отзывались о сырце Реброва и, между прочим, отметили, что «оный по тонине его превосходит даже итальянский». Похвала более чем высокая.

В Закавказье шелкоткачеством занимались и местные мастера, еще до того, как они стали подданными Российской империи. Мануфактуры находились в Шекинской, Ширванской, Карабагской и Кубинской провинциях. Общий объем производимого шелка составлял около 15,5 тысячи пудов. Но был он дурного качества и служил местным жителям «к прокормлению, а не к обогащению». К началу 1840-х годов качество шелка заметно улучшилось, закупать его стали больше – до 20 тысяч пудов ежегодно. Пресса сообщала: «Кавказские шелки более и более входят у нас в употребление, так что они теперь составляют почти две трети всего количества шелку, расходуемого внутри России»[139].

Существовало в персидском Закавказье и производство хлопковых тканей – кустарное, хлипкое, «на прокорм». Оно тоже заинтересовало наших чиновников от торговли, надеявшихся улучшить мануфактуры и в недалеком будущем начать получать барыши. Они крепко верили в то, что не 100 тысяч, а целый миллион пудов хлопка можно производить в персидском Закавказье, недавно присоединенном к России.

Русское правительство старалось во что бы то ни стало сократить товарообмен и торговлю между османами и пограничными с Турцией кавказскими провинциями. Приняли, к примеру, вполне здравое решение улучшить дороги, соединяющие местечки с крупными торговыми центрами Закавказья. В 1837 году проложили «удобную аробную дорогу» между Ахалцихом и Гумрами, чтобы местные жители меньше ездили в Карс, куда путь был удобнее и безопаснее. Главной же задачей нашего министерства торговли было «вытеснить посредством закавказских путей, из Эрзерума и Персии, английские и другие европейские изделия, привозимые туда через Требизонд». Для этого увеличивали приток российских товаров на Кавказ, в том числе с помощью отмены пошлин, а также улучшением путей сообщения между городами. В 1832 году правительство приняло новое положение о закавказской торговле, дополненное позже некоторыми статьями. Оно активизировало коммерческую деятельность в этом регионе. Если в начале 1830-х годов общий товарооборот составлял всего 2819 рублей серебром, то в 1845 году – уже 4681 рублей серебром[140].

89

Вризакис, Теодорос (1814–1878) – один из самых видных художников первых послереволюционных лет Греции и основатель так называемой Мюнхенской школы в греческой живописи.

90

Женский короткий жилет.

91

Парижские моды // Московский телеграф, 1826. Ч. 10. – С. 162.

92

Сын Отечества, 15 сентября 1834. – С. 240.

93

Парижские моды // Московский телеграф, 1828. Ч. 20. – С. 406.

94

Парижские моды // Московский телеграф, 1827. Ч. 17. – С. 97.

95

Мирный договор между Россией и Османской империей, завершивший Русско-турецкую войну 1828–1829 годов.

96

Наваринское морское сражение (8 (20) октября 1827 года) – крупное морское сражение между объединенной эскадрой России, Англии и Франции, с одной стороны, и турецко-египетским флотом – с другой.

97

Парижские моды // Московский телеграф, 1828, Ч. 24, № 22.

98

Парижские моды // Московский телеграф, 1828, Ч. 20. – С. 135. Об этом пишет и P. М. Кирсанова в книге «Сценический костюм и театральная публика в России XIX века». – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. – С. 18.

99

Свербеев, Дмитрий Николаевич (1799–1874) – русский историк и дипломат, автор мемуаров о пушкинском времени.

100

Свербеев Д. Н. Записки. Т. 2. СПб., 1899. – С. 293; ZolaE. Le Ventre de Paris. – Paris, 1873. – P. 119.

101

Об этом см.: Московский телеграф, 1827, № 23. Кирсанова P. М. «Сценический костюм и театральная публика в России XIX века». – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. – С. 12.

102

Прибавление к «Московскому телеграфу», 1828. Ч. 23, от 17 сентября.

103

Московский телеграф, 1826. Ч. 10. – С. 229.

104

Библиотека для чтения, 1834, ноябрь. – С. 135–137.

105

Московский телеграф, 1828, ч. 20. – С. 406.

106

Дневное мужское домашнее платье, халат.

107

Молва, № 63. – С. 252.

108

Галатея, 1830, № 30.

109

Моды // Библиотека для чтения, 1851. Т. 105, вып. 1. – С. 8–9.

110

Московский телеграф, 1829, ч. 26. – С. 509.

111

Московский телеграф, 1828, ч. 21. – С. 558–559.

112

Подробное описание костюма и предметов быта на картине «Завтрак аристократа» см.: Кирсанова P. М. Павел Андреевич Федотов. Комментарий к живописному тексту. – М., 2006. – С. 92–123.

113

Моды // Библиотека для чтения. Т. 49, 1841. – С. 59.

114

Отечественные записки, 1828. Ч. 32. – С. 164.

115

Там же. С. 165.

116

Журнал мануфактур и торговли, № 1, 1834. – С. 36.

117

Московский телеграф, 1829, ч. 30. – С. 520.

118

Сон юности. Воспоминания великой княгини Ольги Николаевны: http: // dugward.ru/library/olga nick.htm/

119

Там же.

120

Библиотека для чтения, 1837, Т. 20. – С. 139.

121

Галатея, Ч. 4, 1839.

122

Смирнова, Александра Осиповна (урожд. Россет) (1809–1882) – фрейлина русского императорского двора, знакомая, друг, собеседник А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова. Ей приписывают откровенные, подчас язвительные и не всегда достоверные воспоминания о жизни русского общества первой половины XIX века.

123

Моды // Библиотека для чтения, 1851, Т. 105, вып. 1. – С. 13.

124

Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно буровато-желтого цвета.

125

Суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, обычно имеет сероватый оттенок.

126

Плотная хлопчатобумажная ткань, обычно белая.

127

Плотная льняная ткань.

128

Журнал мануфактур и торговли, № 5, 1834. – С. 75.

129

Журнал мануфактур и торговли, Ч. 3, 1838. – С. 341.

130

Грубая хлопчатобумажная ткань.

131

Журнал мануфактур и торговли, № 5, 1834. – С. 79.

132

Очень тонкая жесткая прозрачная ткань, выработанная мелкоузорчатым переплетением.

133

Журнал мануфактур и торговли, Т. 6, 1828. – С. 33.

134

Неболсин Г. П. Статистическое обозрение внешней торговли России. Ч. 2, 1850. – С. 367–368.

135

Там же.

136

Там же. Ч. 2, 1850. – С. 400.

137

Ваза, 1856, № 10.-С. 149.

138

Джегитов Г. Пир на Кавказе // Библиотека для чтения, 1838. Т. 22. – С. 121.

139

«Шелк и шелковые изделия» // Библиотека для чтения, 1847. Т. 82. – С. 11.

140

«Закавказская торговля» // Библиотека для чтения, 1848. Т. 86. – С. 11.