Читать книгу Река Вишера. Путеводитель по рекам Вишера и Улс - Павел Распопов - Страница 16

Глава 2. Верхняя Вишера. От 71 квартала до устья Улса

Чувальская золотоносная жила

ОглавлениеПоблизости на правом берегу Вишеры в конце XIX века была открыта Чувальская золотоносная жила. Она соседствовала с медью. В 1898 году на месторождение наткнулся Н. П. Зуев, который 19 февраля 1899 года вместе с оханским мещанином А. М. Казьмовым подал заявку на добычу медной руды. Однако уже в следующем году месторождение перешло к предпринимателю М. С. Робушу. Вместе с казанским купцом Александровым в 1901 году он пригласил профессора Казанского университета А. А. Штукенберга, составившего краткое описание месторождения. Штукенберг обнаружил в Чувальской жиле рудное золото, представлявшее собой целый золотоносный горизонт в толще известняка. Драгоценный металл встречался в виде мелких чешуек и листочков.

Несмотря на это открытие, предприниматели не спешили вкладываться в добычу золота. В итоге 30 октября 1903 года месторождение перешло к Н. А. Терентьеву. Весной 1905 года он оформил три отвода: Московский, Валентиновский и Николаевский. Затем Терентьев организовал разведочные работы, построил опытную толчейную фабрику, оборудовал лабораторию для химических анализов руды. Однако вскоре он продал все это французам – Волжско-Вишерскому обществу.

Месторождение изучалось и в советское время. Чувальская жила уникальна аномально высоким содержанием золота, в том числе в виде кристаллов. Помимо золота тут встречаются следующие минералы: кварц, кальцит, блеклая руда, сфалерит, галенит, пирит, серебро, а также может попасться малахит, азурит, розазит, сурьмянистые охры, гетит.

В прошлом где-то здесь, на правом берегу, стояла Терентьевская изба, которую упоминали геологи в начале XX века.

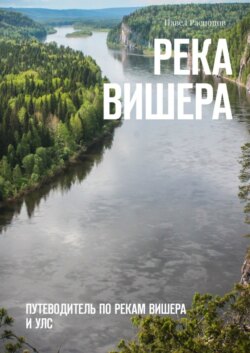

Река Вишера недалеко от 71 квартала

Геолог В. Н. Мамонтов в работе «Геологические исследования и полезные ископаемые в районе Ухта-Печора-Камской железной дороги» (Санкт-Петербург, 1911 г.) так описывал Чувальское золоторудное месторождение:

«В середине забоя штольни видна кварцевая жила, согласно лежащая с известняками, с изменяющейся мощностью от 0,025 до 0,07 саж. (5—15 см) с многочисленными ответвлениями и заметной слоистостью. В верхнем углу видно второе чечевицевидное включение кварца. Кварц заключает азурит, галенит, пирит, блеклую медную руду и, кроме того, золото в виде незначительных листочков. Жила эта прослежена наклонной канавой и двумя разрезами на 80 саж. (170,6 м) по восстанию».

Строки из книги Мамонтова еще будут использоваться далее. Стоит сказать несколько слов и об авторе этого труда. Владимир Николаевич Мамонтов (1873-?) – горный инженер, геолог, исследователь Алтая и Урала. Окончил Горный институт и Московский императорский университет. Был учеником известного ученого и мыслителя В. И. Вернадского, а позже вел с ним переписку. С 1903 года работал на Алтае (заведовал Барнаульской лабораторией и золотосплавочной при Главном управлении Алтайского округа), затем в Пермской губернии, а в 1913—1915 годах состоял горным инженером общества Кузнецких каменноугольных копей. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Весной 1911 года В. Н. Мамонтов от директора Геологического комитета академика Ф. Н. Чернышова получил предложение произвести геологические изыскания в южной части района проектируемой Ухта-Печора-Камской железной дороги. Помимо геологической съемки на протяжении планируемой железной дороги проводились исследования расположенных к востоку от нее месторождений полезных ископаемых, в том числе на Вишере и ее притоках. По результатам экспедиции уже в том же 1911 году в Петербурге Мамонтовым была издана книга «Геологические исследования и полезные ископаемые в районе Ухта-Печора-Камской железной дороги». А саму железную дорогу так и не построили.