Читать книгу Река Вишера. Путеводитель по рекам Вишера и Улс - Павел Распопов - Страница 6

Глава 1. Вишера. Первое знакомство

Вишерский заповедник

ОглавлениеВишера славится своей богатой природой. Благодаря отдаленности от городов, здесь даже воздух совершенно другой. По берегам реки растет лес: на пониженных местах – ели и пихты, а на высоких каменистых берегах и скалах с бедными почвами – сосны. Хорошо угадываются и вырубки, заросшие березами и осинами. С веток деревьев свисают мохнатые лишайники, усиливая ощущение дикости этих мест. Кстати, лишайники – отличные биоиндикаторы. Это наглядный показатель чистоты воздуха. Они очень чувствительны к загрязнениям.

На Вишере достаточно интересная флора и фауна. По горам Вишерского края проходит граница расселения животных и растений европейского, северного и сибирского происхождения. Встречаются многие ценные виды животных и растений. Особенно интересна и чувствительна природа в верховьях Вишеры. Об охране этой территории задумались во второй половине XX века. В декабре 1970 года в связи с большим числом встречающихся здесь охотничье-промысловых видов животных, высокой численностью хариуса и тайменя в верховьях Вишеры был создан охотничий заказник. В 1974 году его площадь расширили с 130,7 до 168,6 тысяч гектар. В 1981 году запретили рубки леса и проезд всех видов водномоторного и маломерного флота.

В 1981 году на кафедре биогеоценологии и охраны природы Пермского университета разработали «Первичный проект организации заповедника ″Вишерский″». В 1982 и 1986 годах проводились экспедиции по изучению животного и растительного мира планировавшегося заповедника. Собранный материал еще раз подтвердил необходимость строгой охраны территории. 11 октября 1988 года исполком Пермского областного Совета народных депутатов издал распоряжение об организации на территории существующего охотничьего заказника «Вишерский» одноименного филиала государственного заповедника «Басеги» – «с учетом особой ценности и уникальности природных комплексов территории». Вместе с этим планировалось создание «Сылвинского» участка заповедника «Басеги». Вишерский участок заповедника был открыт 1 января 1989 года, но сначала лишь на правах лесничества. Для большего требовалось утверждение Москвы. Официально Вишерский заповедник образован Постановлением Совета Министров РСФСР 26 февраля 1991 года.

Заповедник отличается внушительной площадью – 2412 км2. По своим размерам он входит в пятерку крупнейших заповедников на территории Европы. В длину он вытянут вдоль Уральских гор на 90 км, в ширину – более 30 км. Здесь самая высокогорная часть Пермского края. С севера на юг тянутся живописные горные хребты Северного Урала. Именно на территории Вишерского заповедника расположена высшая точка Пермского края – Тулымский камень (1469,8 м). На притоках Вишеры встречаются впечатляющие водопады высотой до 9 м. Наиболее известен водопад на реке Таборной. Сама же Вишера в верховьях изобилует порогами.

На заповедной территории в верховьях Вишеры сохранился один из немногих на Урале и крупнейший в Пермском крае уголок девственного леса, не подвергавшийся вырубкам. От топоров лесорубов его спасла труднодоступность. Рядом с дремучими хвойными лесами соседствуют горные ландшафты.

В заповеднике обитает 36 видов млекопитающих, 155 видов птиц, 2 вида амфибий, более 12 видов рыб. В. В. Семенов в книге «Сплав по Вишере» 2014 года приводил следующие данные о численности животных на его территории: более 100 диких северных оленей, около 50 лосей, 30—35 медведей, 5—10 волков и столько же россомах, 250—300 соболей, 150—200 куниц, около сотни норок и столько же горностаев, 30 выдр, около 1 тысячи белок, 450 бобров, 1,5—2 тысячи зайцев, свыше 1 тысячи глухарей, сотни тетеревов, белых и тундряных куропаток, десятки тысяч рябчиков.

В вишерской тайге проходит западная граница распространения уральского соболя. Скрестившись между собой, уральский соболь и куница породили гибрид – кидус (или кидас). Этот вид пушного зверя встречается только в горах Северного Урала, обитает в верховьях Вишеры. Встречаются сведения, что с середины 1970-х годов в окрестностях Вишеры иногда встречались лоси-альбиносы. Некоторые связывали их появление с последствиями ядерных взрывов, проводившихся на севере Пермского края.

Из встречающихся птиц сапсан, беркут, скопа, дербник и белая куропатка занесены в Красную книгу. Известны случаи наблюдений очень редкого черного аиста. По словам старожил, в верховьях Вишеры и Лыпьи встречались лебеди.

В заповеднике животные чувствуют себя вольготно. Люди их не беспокоят. Животные расселяются и за пределы заповедной территории. Так, во время экспедиции 2017 года всего за пару дней на участке Вишеры от Белых Мхов до Усть-Улса мы трижды встречали медведей.

На территории заповедника зарегистрировано 400 видов растений, некоторые из которых редкие.

Туристы допускаются только на несколько специально оборудованных маршрутов при заранее полученном в заповеднике разрешении, с сопровождающим и за определенную плату. Самовольное посещение заповедника категорически запрещено и чревато как минимум значительными штрафами.

На территории заповедника расположено несколько кордонов для его охраны и проведения наблюдений за природой. Среди них наиболее известен кордон Лыпья, который славится красотой пейзажей. Прямо напротив поднимается Тулымский камень. История Лыпьи началась в 1930-е годы, когда здесь возник то ли участок Вишерского лагеря, то ли спецпоселок. Но лесозаготовки оказались нерентабельны, поэтому рабочих вскоре перевели в другое место. На Лыпье обосновалось несколько семей, среди которых оказалась и семья отшельников-староверов Собяниных. Они пришли сюда из деревни Дий на реке Колве, скрываясь от коллективизации. Последняя представительница этого рода – Серафима Пантелеевна Собянина, жила тут до 1994 года. Часто останавливавшиеся тут до создания заповедника рыбаки, охотники и туристы звали ее бабой Симой. Ее сравнивали с сибирской отшельницей Агафьей Лыковой.

Собянина родилась в 1918 году, выросла без матери. У нее было два брата, которые со временем перебрались жить в поселок Велс. С 1940-х годов жители Лыпьи работали в рыбной артели – ловили хариуса и налима. В начале 1950-х годов все жители перебрались с Лыпьи в другие вишерские поселки. Остались лишь Собянины. Серафима Пантелеевна вышла замуж, после чего они жили вчетвером: с отцом, мужем и дочкой. Дочь, когда подросла, уехала жить в Велс. Семейная жизнь у Серафимы Пантелеевны не сложилась. Оба ее мужа погибли.

Как рассказывали очевидцы, баба Сима и своим видом, и образом жизни олицетворяла суровость окружающей уральской тайги. Жила охотой, рыбалкой и собирательством, с припасами помогали и посещавшие эти места люди. Несмотря на уговоры, она отказывалась покидать хутор даже в старости. В марте 1994 года баба Сима умерла. Ее похоронили на кладбище в поселке Велс. В наши дни в память об этом человеке на кордоне установлен памятный знак.

Интересные строки оставил о Лыпье и ее жителях пермский режиссер-документалист, писатель М. А. Заплатин в книге «В объективе – Уральский Север» в 1965 году:

«Вот он, последний населенный пункт Пермской области в верховьях Вишеры – Лыпья… С пригорка, на котором стоят два дома, открывается величественный вид на хребет Тулым, стеной стоящий перед нами. Хребет этот – высшая точка Пермской области. У вершины его во впадинах видны снежники, узкими лентами спускающиеся к тайге. Настоящая горная страна. Кто мог бы подумать, что на севере нашей области – типичные альпийские ландшафты…

После знакомства узнаем, что в двух единственных домах Лыпьи живут три человека: Собянин Пантелей Корнилович, его дочь Анфимья Пантелеевна и Агафон Григорьевич Собянин – муж Анфимьи. У них есть 13-летняя дочка, которая учится в Велсе. Старшему жителю Лыпьи Пантелею Корниловичу уже много лет, он родился в 1886 году. Однако старик не выглядит дряхлым. Зять его, Агафон Григорьевич, немного моложе – родился в 1900 году. Анфимья Пантелеевна с 1917 года.

Сюда они перебрались жить с Колвы еще в тридцатые годы. В то время здесь, говорят, был большой поселок. Постепенно люди разъехались. Многие дома перевезены в Приисковую и в Велс. Но Пантелей с Агафоном остались, не захотели уезжать с места, которое им понравилось.

Старики эти – две противоположности. Пантелея Корниловича называют старожилом, кержаком. Он живет отдельно от ″молодых″, во второй, маленькой избе. Верный старообрядческим законам, он не курит, не пьет, не сквернословит, гостей в избу никогда не приглашает.

Агафон Григорьевич, судя по его лихим замашкам и веселому нраву, давно порвал с кержацкими привычками. Кержацкого в нем – разве только борода. Он выпивает, с языка его срываются крепкие словечки. На этой почве у него с тестем были серьезные разногласия, даже ссоры, но ничего не помогло.

Анфимья Пантелеевна оказалась необычайно приветливой и заботливой женщиной. Она быстро поставила самовар, куда-то сбегала и принесла миску с рыбой… Интересно было слушать их странную речь с частыми ″тожно″. Они словно не говорили, а пели. Интересно и смешно…

Старики радушно встречают в этой глуши любого человека, будь он турист или геолог, рыбак или охотник. На всю Вишеру эти жители Лыпьи славятся своим гостеприимством. Среди щедрой природы и люди становятся щедрыми. Все, что они берут у нее, – сено, дрова, кедровые орехи, грибы, ягоды, рыбу, дичь – они никуда не сбывают, так как это их средство существования».

Сейчас на кордоне живут сотрудники Вишерского заповедника. От поста заповедника начинается экологическая тропа к озерам реки Таборной и на Тулымский камень – высшую точку Пермского края. Название этой горы связывают с вишерскими порогами, которые раскинулись поблизости. На тюркских языках Тулум (Тулым) – «порог, порожний, торчащий камень». Одно из мансийских названий горы – Яхтель-Я-Нер (гора Порожней реки). Хотя чаще манси называли хребет Лув-Нер (Лошадь-гора). Видимо, это связано с культом лошади у древних угров. Существует и вариант расшифровки названия от мансийского слова «тул» – «облако». Действительно, эту огромную гору часто окутывают облака. Протяженность хребта около 20 км. Большую его часть покрывают каменные осыпи и горные тундры. Район Тулыма выделяется обилием лиственницы.

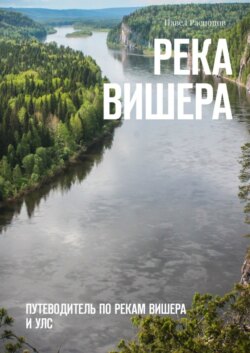

Вид с Чувальского камня на реку Вишеру

Часть территории заповедника относится к Верхневишерскому карстовому району. Здесь встречаются исчезающие под землей реки, лога-суходолы, карстовые воронки и пещеры. Около домов кордона Лыпья из карстовой воронки вытекает речка Сухая Лыпья. Она берет начало на хребте Березовский камень и треть из своего 15-километрового пути течет под землей.

По данным И. А. Лаврова, в настоящее время на заповедной территории известны четыре карстовые пещеры. Однако с учетом слабой изученности и наличия благоприятных условий для формирования пещер специалисты предполагают, что их может быть больше. Две пещеры расположены близ кордона Лыпья. Это пещеры Лыпьинская с двумя входами, длиной порядка 450 м (из них около 300 м обводнены) и Сухая Лыпьинская протяженностью 130 м.

Самая протяженная пещера – Вишерская – находится на берегу реки Вишеры в 6 км ниже устья реки Мойва. Ходы пещеры сформированы по системе тектонических трещин, а также по трещинам напластования, образуя вытянутый на 180 м вдоль склона долины сложный, запутанный лабиринт. Пещера имеет шесть входов. Ее общая протяженность достигает внушительных 1200 м. По длине в пермский части Северного Урала она уступает только Дивьей пещере. Поблизости расположен вход в еще одну пещеру – Вишерская 2, протяженностью около 200 м.

Администрация заповедника расположена в городе Красновишерск по адресу ул. Гагарина, 36 б. В поселке Набережный на окраине Красновишерска работает музей природы Вишерского заповедника.