Читать книгу Die Turbo-Studenten - Robert Grünwald - Страница 5

Vorwort

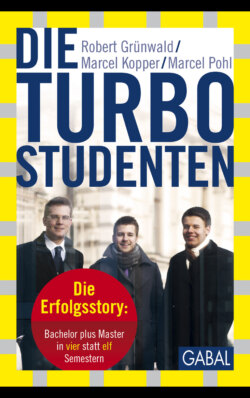

ОглавлениеAußergewöhnliche individuelle Leistungen führen nicht immer zu gesellschaftlich breiter Anerkennung oder gar Bewunderung. Wir, die als »die drei Turbo-Studenten« mittlerweile einer breiteren Öffentlichkeit bekannten Autoren dieses Buches, haben im Verlauf einer bis heute anhaltenden Diskussion über unser Blitzstudium genau diese Erfahrung gemacht. Denn unsere persönliche Erfolgsstory – der Bachelor- und Masterabschluss in historischen Rekordzeiten – war das eine. Das andere war die unterschiedliche Bewertung unserer Leistung von öffentlicher Seite, angefangen von Freunden und Kommilitonen über die Lehrkräfte unserer Hochschule bis hin zu den Journalisten und Vertretern der hochschulpolitischen Öffentlichkeit. Während die einen uns schulterklopfend echte Anerkennung zollten, verlegten andere sich auf ungläubiges Staunen oder verständigten sich hinter vorgehaltener Hand darauf, unser Blitzstudium auf eine fragwürdige akademische Leistung herabzustufen oder zu skandalisieren, ja uns sogar der Schummelei und des Betrugs zu verdächtigen.

In einer solchen Weise polarisiert wird häufig dann, wenn jemand etwas vollständig anders macht als allgemein üblich und erwartet. In unserem Fall war das genauso: Wir hatten mit unserer Ausnahmeleistung, einem bislang unüblichen akademischen Empowerment, für Irritation gesorgt und damit einen Präzedenzfall für das Studieren in Maximalgeschwindigkeit geschaffen. Kontrovers diskutiert werden musste deshalb, was mit unserer Story eigentlich vorlag: ein Betriebsunfall im eingeschliffenen Studiensystem oder doch eher eine zukunftsweisende Neuerung, eine anschlussfähige Pionierleistung?

Im Juli und Dezember des Jahres 2012 haben sich die bundesdeutsche Rechtsprechung und die private Hochschule FOM Dortmund, an der wir studiert hatten, schließlich darauf geeinigt, unser akademisches Überfliegerstudium nicht durch das Erlassen von Studiengebühren zu honorieren. Weil wir schneller studiert und entsprechend weniger Leistungen unserer Hochschule in Anspruch genommen hatten, so unsere ursprüngliche Schlussfolgerung, wären wir auch berechtigt, die Kündigungsklausel im Vertrag in Anspruch zu nehmen und die Ratenzahlungen für das Studium einzustellen – schließlich hatten wir auch früher Platz für weitere Hochschulabsolventen gemacht. Was logisch klang und bis heute erscheint, muss nicht bedeuten, dass andere diese Logik teilen. Das seit Dezember 2012 rechtskräftige Urteil hielt unsere Entscheidung zur Einstellung beziehungsweise Anpassung der Studiengebühren für unrechtmäßig. Das besagt nun nichts anderes, als dass sich das Schnellstudieren im derzeitigen Studiensystem nicht ohne Weiteres auch finanziell bezahlt macht. Zugespitzter formuliert: Wer schneller studiert, wird nicht automatisch belohnt. Ihm kann es vielmehr passieren, dass er mit Nachzahlungen bestraft wird. Das Resultat des Rechtsspruchs verpflichtet uns nun nachträglich zur Entrichtung von Studiengebühren trotz des bereits absolvierten Studiums. Manchmal liegen Rechthaben und Rechtbekommen eben weit auseinander.

Hochschulen haben kein Interesse an Schnelligkeit.

Wir können daraus nur den Schluss ziehen, dass die Hochschulen im geltenden Studiensystem bis heute kein Interesse daran haben, dass ihre Studierenden schneller und effizienter ihren Abschluss erreichen, um ihr Können auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Und sie haben offenbar auch kein Interesse daran, durch anreizkompatible Steuerungen ein zügiges Studieren zu fördern. Das Einhalten hehrer Studienordnungen hat im derzeitigen Studiensystem also Priorität vor dem Zulassen unterschiedlicher individueller Studiergeschwindigkeiten.

Sicherlich: Studienbeiträge sind wirtschaftliche Faktoren der Bildungsinstitutionen, und selbige keine studentischen Wohltätigkeitseinrichtungen. Vor dem Hintergrund der mit unserem Fall verbundenen juristischen Auseinandersetzungen sowie der fehlenden Diskussions- und Kulanzbereitschaft unserer Hochschule könnte man allerdings den Eindruck gewinnen, die Starrheit im Studiensystem ist Ausdruck einer gezielten systemimmanenten Bremse – mit betriebswirtschaftlichem Interessenhorizont. Offen sein für neue Methoden des Studierens, individuelle Lernprozesse und -geschwindigkeiten zulassen auf der Basis von Anreizmodellen statt im Korsett von Reglementierungen? Fehlanzeige, jedenfalls nach heutigem Stand. Dem Turbo-Studium nehmen diese hochschulpolitischen und juristischen Bremsmanöver in unseren Augen jedoch keinesfalls seine Berechtigung. Unser Fall, so hoffen wir, kann anstoßen zu weiteren Überlegungen zur fortschreitenden Dynamisierung innerhalb der durch die Bologna-Reform offenbar noch einmal bürokratisch fixierten Studiensysteme in Deutschland.

Über Spielverderber und »böse Jungs«

Wie auch immer in der Zukunft über unseren Fall diskutiert werden wird: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt und unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen des Studierens dürfte es uns, das Turbo-Studenten-Trio, faktisch nicht geben. Wir als Skandalstudenten, die Unmöglichen, waren vom System her eigentlich nicht möglich – so dachte man. Einfach zu schnell, geradezu handstreichartig hatten wir mit unserem Ultra-Kurzzeitstudium gängige Vorstellungen über das »richtige« (langsame) Studieren einfach über den Haufen geworfen. Wir hatten die Regelstudienzeit zur Sollbruchstelle des herkömmlichen Studierens erklärt, hatten gezeigt, dass man diese deutlich unterbieten und »trotzdem« mit einem Prädikatsexamen abschließen kann. Als Spielverderber des Systems und somit in gewisser Weise als »böse Jungs« hatten wir eine Reihe bürokratischer Festlegungen infrage gestellt, Lücken im angeblich überfordernden Studiensystem ausfindig gemacht und eingefahrene Lehr- und Lernmethoden durch eigene Methoden im Teamwork ersetzt.

Indem wir aus der üblichen Opferrolle (des vom Bologna-System, dessen hoher Regelungsdichte und den Leistungsanforderungen ach so geknechteten Studenten) einfach ausgestiegen und zügig auf die akademische Überholspur gewechselt waren, hatten wir für Irritation, für Revolte im Studienbetrieb gesorgt. Und wir hatten dabei – im Übrigen mit ausdrücklicher Genehmigung der Hochschulleitung – wie eigenständige Unternehmer mit maximal ausgereizter Entscheidungsfreiheit und selbst gestalteten Studienplänen agiert. Nach unserem Ermessen und unserem Elan sollte der angestrengte Bildungs-Turbo schließlich auch ein Karriere-Turbo sein. Konnte ein solches Ziel tatsächlich zu weit gedacht sein? So weit vorauszudenken, dass nicht nur Studium, Berufsausbildung und künftige Arbeitswelt näher zusammenrücken, sondern unternehmerische Ambitionen bereits den eigenen Studienplan bestimmen – sollte das eine Strategie sein, für die man keinen einzigen der klassischen Bildungsverfechter gewinnen kann? Hoffentlich nicht – wenn es mit gerechten Dingen zugeht!

Studiere so schnell, wie es der Anspruch auf Qualität zulässt!

Nicht jeder also konnte und wollte das, was wir mit unserem Turbo-Studium geleistet hatten, ohne Weiteres gutheißen, auch wenn wir aus unserem Turbo-Grundsatz nie einen Hehl gemacht haben: Studiere nicht so schnell wie möglich, studiere genauso schnell, wie es der Anspruch auf Qualität zulässt! Vielfach hatte man über die Botschaft dieses Satzes aus dem Mund von uns »Bildungsverderbern« geflissentlich hinweggehört – unter Berufung auf althergebrachte Studientraditionen, namentlich die deutsche Bildungstradition, was für uns in gewisser Weise nachvollziehbar war. Für die Mehrzahl der hochschulpolitisch Verantwortlichen im Land der Dichter und Denker hat Bildung an Hochschulen und Universitäten – mit Humboldt, trotz und wegen Bologna – definitiv nichts mit Geschwindigkeit, sondern mit seinem Gegenteil zu tun. Ob die zunehmend nötigere Flexibilität und Entscheidungsfreiheit in den letztlich individuellen Studienbedürfnissen dabei auf der Strecke bleibt oder nicht, ist in diesem Zusammenhang kaum Gegenstand der Diskussion gewesen. Vielfach bestimmen nicht anreizkompatible Steuerungen, sondern bürokratische Regularien und formelle Standpunkte die Rahmenbedingungen des Studierens an deutschen Hochschulen und Universitäten.

Was zeigt das anderes, als dass auch gut zehn Jahre nach Einführung der das Studieren in Europa angeblich beschleunigenden und flexibilisierenden Studienstrukturreform (»Bologna-Prozess«) die Reformdebatte unverkennbar immer noch auf der Stelle tritt? Statt neuer Dynamik und Innovation, statt neuer Lehrmethoden und neuer Medien wird von hochschulpolitisch verantwortlicher Seite Reformierung vielfach abgewehrt, Langsamkeit verteidigt. Langsamkeit oder nicht vielmehr Reformstillstand? Das lässt sich fragen, doch im Kern bedeutet das: Für die Mehrzahl der Vertreter der hochschulpolitischen Öffentlichkeit gilt die lange Bildungsdauer – formell sanktioniert durch die Regelstudienzeiten gemäß Hochschulrahmengesetz – weiterhin als pädagogischer Letztwert im Studienprozess, als Garant nachhaltiger Lernerfahrung und zuverlässiger Persönlichkeitsentwicklung. Die Beschleunigungsrhetorik der Bologna-Verfechter hat darüber nicht wirksam hinwegtäuschen können. Ebenso wenig wie die Diagnosen der Reformkritiker, die in der Bologna-Reform nach wie vor »die Auflösung der Hochschulautonomie und die Ökonomisierung universitärer Bildung im Ganzen«, ja die »Steigerung der Wirtschaftlichkeit« im Bereich des gesamten Bildungswesens sehen beziehungsweise sehen wollen (Hochmuth & Mangold 2012).

Das zweigeteilte Echo der Öffentlichkeit

So nett und ehrlich so manche der uns entgegengebrachten Einschätzungen, wonach wir »von einem anderen Stern kämen«, gemeint gewesen sein mögen, sie treffen sachlich weder zu noch dienen sie unserem Anliegen, mit unserem Turbo-Modell zu einem anderen Studieren anzuregen. Dass uns Turbo-Studenten vor allem pure Zielstrebigkeit und ausgesprochene Leistungsbereitschaft so beschleunigt hatten, wurde folgerichtig von manchen übersehen. Die vorschnelle Aburteilung oder Klassifizierung unseres Studierens als »nicht nachahmbare« (»außerordentliche«) Studienleistung schien vielen leichter ins Konzept zu passen. Und dass unser Turbo-Studium ein zweigeteiltes Echo von Anerkennung (Vorstoß in neue Dimensionen des Studierens) und versuchten Kompromittierens (Störfall im regulären, an Regelstudienzeiten und -anforderungen angepassten deutschen Studiensystem) in der öffentlichen Diskussion erfuhr, wird angesichts der uneingelösten Reformanstrengungen im deutschen Hochschulsystem wohl kaum verwundern.

Befürworter und Gegner der Bologna-Reform halten sich hier nach wie vor so ziemlich die Waage – ein Dilemma, das bis heute nicht behoben ist und ohne Zweifel auch eine Grundsatzfrage enthält. Sollte man in dieser Gespaltenheit nicht auch ein Indiz dafür sehen, dass unser Bildungssystem und die Erwartungshaltungen an dieses an einem Punkt des Wandels angekommen sind – eines Wandels der Einstellungen all jener, für die die gegenwärtigen Rahmenbedingungen des Studierens samt der bürokratischen Gängelungen und institutionalisierten Strukturen im deutschen Studiensystem immer noch nicht den veränderten Bedürfnissen Rechnung tragen?

Dopingtest nach Turbo-Abschluss

Uns wurde im Verlauf der vielfältigen Diskussionen und diversen Interviews vor allem eines ziemlich schnell bewusst: Der Nachweis, dass man die Leistung mit ebenso legalen wie innovativen Methoden erbracht hat, ist zweifellos der beste Weg, Kritiker glaubwürdig zu überzeugen – vor allem davon, dass die ursprünglichen Ziele des Unternehmens »Turbo-Studium« richtig waren. In unserem Fall hieß das nicht nur, uns auf den akademischen »Dopingtest« einzulassen. (Nach Bekanntwerden unseres Turbo-Abschlusses hatten wir eine Reihe nachträglicher Leistungsüberprüfungen zu bestehen – auf der Basis der Schriftproben aller unserer Klausuren sowie durch detaillierte Überprüfungen unserer wissenschaftlichen Arbeiten.) Es bedeutete zugleich, noch einen offensiven Schritt weiter zu gehen und dieses Buch zu schreiben.

Diese Entscheidung wurde uns durch eine Reihe von Faktoren erleichtert. Dazu zählt zum einen die Erfahrung, dass Recht nicht immer Gerechtigkeit bedeutet. Unser Schnellstudium ist gerichtlich nicht als das anerkannt worden, was es der Sache nach nämlich ist: ein Neuanfang auf dem Gebiet des Studierens. Die Vertreter unserer Hochschule sowie die juristischen Instanzen haben es vorgezogen, die überkommenen Studiengewohnheiten und die Verbindlichkeiten des Studienvertrags gegen unser neuartiges Studienmodell zu verteidigen, das heißt, sich auf den formellen Standpunkt zurückzuziehen – ein Pyrrhus-Sieg nach unserer Einschätzung, der unserer Sache nicht ihre Gültigkeit und ihren Wert nimmt.

Womit bereits der zweite Punkt angesprochen ist, der uns zum Gang an die Öffentlichkeit bewegte: die Vielzahl interessierter Nachfragen zum »Erfolgsgeheimnis« unseres Rekordzeitstudiums, das vielfach bekundete Interesse an unserer Arbeitsweise, den Methoden der Beschleunigung, den Besonderheiten unserer Zusammenarbeit als studentisches Team. Es ist dieses Interesse, das uns am stärksten motiviert hat, darüber zu schreiben, wie man als Student beziehungsweise angehender Unternehmer alte Dinge hinter sich lässt (Schnellstudieren bedeutet nach unserer Ansicht im Kern genau das).

Schnelligkeit bedeutet nicht Oberflächlichkeit.

Turbomäßig schnell studieren und zum erstrebten Studienabschluss auf dem effizientesten und kürzesten Weg gelangen – mit diesem Thema des vorliegenden Buchs verbindet sich für die Autoren folgerichtig die Absicht, das Image des Schnellstudiums an Hochschulen und Universitäten positiv zu verändern und seine methodischen Potenziale für Studierende aller Fachbereiche in das Licht zu rücken, das ihm gebührt: das Rampenlicht. Zwar ist die Fähigkeit und Leistung, schnell zu sein, heute fast überall als Qualitätsmerkmal und geldwerter Vorteil (»Zeit ist Geld«) anerkannt. Nicht selten jedoch wird Schnelligkeit vielfach immer noch mit Oberflächlichkeit gleichgesetzt. Was für ein Irrtum!

Dem Nachweis, dass ein Hochgeschwindigkeitsstudium unbedingt mit Beschleunigung zu tun hat, gleichzeitig aber einen spezifischen Mehrwert besitzt, weil es eine Vielzahl berufsrelevanter Kompetenzen fördert, dient das vorliegende Buch. Weil wir wissen, dass das hier vorgestellte Turbo-Modell des Studierens nicht im Maßstab 1:1 auf alle etablierten Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften übertragbar ist und trotzdem universelle methodische Empfehlungen für das beschleunigte Studieren formuliert, lautet unsere These: Schnell studieren ist mehr als die Lust am Geschwindigkeitsrausch. Es schließt den Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten ein, die im gesamten Berufsleben immer wieder eingesetzt werden können, die also nicht auf ein bestimmtes Berufsbild mit seinem dazugehörigen fachspezifischen Wissen beschränkt sind.

Es ist in einer besonderen Weise horizonterweiternd. Schneller zu studieren ist in diesem Sinn der Anfang eines lebenslangen Lernens als Kompetenzerwerb. Permanente Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, ohne die das schnelle Studieren nicht zu denken ist, halten dazu an, die Studienzeit effektiv zu nutzen und den Bildungsabschluss nicht nur auf die unmittelbare Arbeitsmarktqualifikation auszurichten. Mit Entschlossenheit angepackt, mit Konsequenz durchgehalten und in der Gruppensituation immer wieder stimuliert weckt es brachliegende Potenziale, ungenutzte Fähigkeiten: Es ist in Wahrheit ein einziger Entwicklungsbeschleuniger.

Schnell studieren ist mehr als die Lust am Geschwindigkeitsrausch.

Mit dem hier authentisch aus unserer Lernwerkstatt Berichteten verfolgen wir gleich eine doppelte Absicht: zum einen aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen und durch welche Faktoren der Erfolg, den wir als studentische Arbeitsgruppe erreichten, zustande kam. Denn nicht durch bloßen Glauben an wundersamen Erfolg noch durch außergewöhnliche Fähigkeiten schafften wir, was wir zu Anfang selbst fast für uneinlösbar und sogar für ein wenig größenwahnsinnig hielten. Wir schafften es durch strategische Selbst- und Teamorganisation, ein besonderes logistisches Management und Arbeitstechniken, die nach unserer Überzeugung auch jenseits unseres superschnellen Turbo-Modells attraktiv sein können für alle Schnellstudierwilligen. Zum anderen geht es uns um Ermutigung. Mit unserem Beispiel wird nachvollziehbar, dass ein (Ultra-)Kurzzeitstudium keine Zauberei genialer Überflieger ist, sondern die Chancen zu einem deutlich beschleunigten und zugleich anderen Studieren enthält. Im Turbo-Modus zu studieren kann tatsächlich bedeuten, die Erfahrung eines durchgängig selbstbestimmten, methodisch flexiblen und gruppendynamisch orientierten Studierens zu machen. Und vielleicht ist das eine der wichtigsten Grunderfahrungen: Nach Möglichkeit sollte man ohne Einschränkungen Herr der Situation sein, statt sich als Opfer halb fertiger und halb gelungener Reformen fühlen zu müssen.

Das Turbo-Studium, so viel Einsatz es vom Einzelnen auch verlangt, kann demnach ein goldener Weg zur studentischen Souveränität sein. Und in diesem Sinn denken wir, ist es längst an der Zeit, die Bologna-Studienreform innovativ, engagiert und bedarfsbezogen weiterzudenken – und das rhetorische Jammern über mangelhafte Rahmenbedingungen in echte Taten umzumünzen.

Beschleunigung, Flexibilität und Entscheidungsfreiheit sind gefordert.

Selbstverständlich auch, weil nach unserer Ansicht das Studium in Deutschland vergleichsweise immer noch zu langsam ist, trotz Bologna: Wir plädieren mit diesem Buch insgesamt für mehr Beschleunigung an deutschen Fachhochschulen und Universitäten. Und wir plädieren damit zugleich für mehr Flexibilität und Entscheidungsfreiheit bei den Formen des individuellen Lernens, für das Zulassen unterschiedlicher Geschwindigkeiten im Studium jenseits starrer, teilweise überflüssiger und häufig anachronistischer Regularien.

Zu den nötigen Beschleunigungsfaktoren zählt in unseren Augen beispielsweise nicht zuletzt der verstärkte Einsatz neuer Medien, die Etablierung von zeitgemäßen Online-Vorlesungen und Online-Übungen – sowohl an den Universitäten wie an den Fachhochschulen. Es geht insgesamt also um mehr Spielraum für unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten und das entsprechende Entgegenkommen und Befördern dieses Lernverhaltens seitens der Hochschulen. Studierende sind heute mehr denn je durch das Internet geprägt und medial anspruchsvoller und kommunikativ beweglicher. Es ist doch paradox: Warum sollten jahrhundertealte Lehr- und Lernformen weiterhin das Maß aller Dinge sein in einer medial längst veränderten (»reformierten«) Lebens- und Bildungswirklichkeit? Und welche Hochschule, welche Universität muss befürchten, gleich ihr didaktisches Kapital zu verspielen, wenn sie den veränderten Bedürfnissen ihrer Studierenden hinsichtlich innovativer (E-)Lehr- und Lernmethoden endlich auch im Studienalltag Rechnung trägt?

Hochschulen – egal ob als private oder öffentliche Bildungseinrichtungen – sollten nach unserer Auffassung generell der Ort sein, an dem Selbstständigkeit und Selbstverantwortlichkeit erprobt werden, weil die Studierenden selbst den Reformprozess mitbestimmen. Sie sollten der Ort sein, an dem individuelles Lernen nach dem jeweiligen Lerntyp und nach unterschiedlichen Geschwindigkeitsbedürfnissen angeregt und auch gefördert wird. Dann und wirklich erst dann, so unsere These, wird das Studium zügiger absolviert werden können. Und der besonders schnelle Abschluss wird ein Ziel, das sich individuell lohnt und auch materiell angemessen belohnt wird – wenn es sich durch reduzierte Studiengebühren bei verkürzter Studiendauer auch bezahlt macht. Wirklich erst dann werden die maßgeblich Betroffenen – die Studierenden – in den Reformen auch solche sehen, weil sie sich nicht mehr als das Opfer bürokratischer Festlegungen und formalisierter Regelvorgaben erleben müssen, sondern weil sie sich als Subjekte leistungsorientierten und selbstverantwortlichen Handelns wahrnehmen können und dürfen. Natürlich glauben wir, nicht die Einzigen zu sein, die schneller und gleichzeitig besser und selbstbestimmter studieren wollen. Ebenso wenig werden wir kaum die Einzigen sein, die davon überzeugt sind, dass die Mehrzahl der Studierende heute selbstständiger, verantwortungsvoller und dynamischer ist, als es ihnen die Vorgaben der heutigen Studiensysteme und die strukturellen Plandiktate so mancher Hochschule zumuten.

Bürokratische, institutionelle und strukturelle Verkrustungen abschaffen!

Mit dem Prototyp eines Kurzzeitstudiums im Highspeed-Modus, wie wir ihn hier entwerfen, wollen wir nicht nur dazu beitragen, über bürokratische, institutionelle und strukturelle Verkrustungen an deutschen Universitäten und Fachhochschulen öffentlich breiter zu diskutieren. Wir wollen den Nachweis führen, dass es – aus verschiedenen Gründen – sinnvoll ist, schneller mit dem Studieren fertig zu werden. Und wir möchten mit unserem demonstrativ auf Geschwindigkeit hochgefahrenen Studium dazu beitragen, das Studieren insgesamt schneller und effektiver zu gestalten, Verantwortungs- und Leistungsgedanke im Schnellstudium schneller und intensiver auszuprägen.

Vor dem Hintergrund steigender Qualifikationsanforderungen und beständig steigender Anforderungen an Flexibilität auf dem europäischen Arbeitsmarkt möchten wir das Studieren letztlich attraktiver machen. Sich von unserem Beispiel anregen zu lassen zu mehr Selbstständigkeit und zum zielstrebigen Umsetzen eigener Ideen könnte ein Anfang dafür sein. Alle diese »Turbo-Ziele« gelten im Übrigen unabhängig davon, ob die Rechtsprechung in Deutschland in einigen Jahren immer noch das Normalstudieren zum einzig zulässigen Fall erklärt und entsprechend diejenigen bestraft, die durch schnelles Studieren letztlich auch ihre Studiengebühren reduzieren möchten. Dieser Standpunkt schließt allerdings ein, dass wir uns generell auch im öffentlichen Bereich für Studiengebühren bzw. Semestergebühren aussprechen, da wir der Meinung sind, dass man sich grundsätzlich an den Kosten beteiligen sollte. Und natürlich muss es Ausnahmeregelungen für sozial Schwache oder aus anderen Gründen Benachteiligte geben.

Der »Highspeed-Studi« wird keine Ausnahmeerscheinung mehr bilden.

Unabhängig von der zukünftigen Entwicklung der Diskussion: Wir können nicht davon ausgehen, dass unser Erfolgsmodell für jeden Studierenden gleichermaßen überzeugend ist und ihn motiviert, sein Studium mit Entschlossenheit so früh wie möglich erfolgreich abzuschließen. Wir haben bisher aber noch niemanden getroffen, der sich ein noch längeres Studieren gewünscht hätte oder sein jetziges Erwerbsleben gegen die »goldenen Zeiten des Studentenlebens« eintauschen wollte. Das verleiht uns einen Antrieb mehr, mit dem vorliegenden Buch die Diskussion über das Studieren durchaus provokant, aber auch so sachhaltig, zielorientiert und realistisch wie möglich anzustoßen.

Die Zukunft der deutschen Hochschullandschaft, so hoffen wir, wird durch Methodenpluralismus, online vernetzte Lehr- und Lernformen sowie zunehmende Praxisbezüge der wissenschaftlichen Hochschulausbildung gekennzeichnet sein. Der »Highspeed-Studi« wird in diesem dynamischeren Bildungssystem keine Ausnahmeerscheinung mehr bilden, sondern allenfalls eine herausragende Tendenz. Das Modell »Turbo-Student« braucht entsprechend auch keine durch uns geschützte Marke zu sein, so wenig, wie es eine pure Provokation ist: Es ist ein Orientierungsmuster. Allen jenen, die für die angesprochenen Veränderungen ihres Studiums aufgeschlossen sind, die bereit sind, Neues zu erproben, und denen Beschleunigung, Effizienz und Qualität in jeder Entwicklungsphase persönlich wichtig sind, widmen wir dieses Buch.