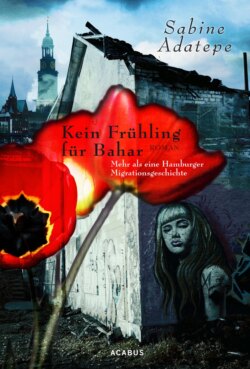

Читать книгу Kein Frühling für Bahar. Mehr als eine Hamburger Migrationsgeschichte - Sabine Adatepe - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление1

Ina beißt an

„Wenn keiner meine Schreie hört, versteh’ ich nicht, was euch an meinem Schweigen stört.“ Die Worte des Jungen schrammten mir wie ein Ohrwurm durchs Hirn. Sicher, ich hätte ihn nicht besuchen müssen, aber ich konnte es der Mutter nicht länger abschlagen. Wie viele Tage waren es nun schon, dass sie kam, sich draußen ins Wartezimmer setzte, mit keinem der anderen Berater sprechen wollte, nur den Kopf schüttelte, sobald sie angesprochen wurde, mit gesenktem Blick eine lasche Handbewegung in Richtung meiner Bürotür machte, einfach dasaß, bis ich sie hereinbat, hereinbitten musste.

„Hüsniye Hanım, bitte schön, nehmen Sie Platz.“

„Danke, meine Liebe.“

Dann saß sie vor mir, saß breit auf dem unbequemen Stuhl, der bunte Rock fiel ihr über die Knöchel bis auf die Plastikschuhe, mit ihren aufgedunsenen, roten Fingern knetete sie die Handtasche durch. Ich ertrug den Anblick kaum.

„Hüsniye Hanım, ich weiß wirklich nicht, was ich noch tun kann …“ Nachdem ich sie an den ersten Tagen gebeten hatte, einfach zu erzählen, sich alles vom Herzen zu reden, war das nun meine Standardformel. Sie hatte erzählt, hatte sich vieles vom Herzen geredet, hatte geklagt, angeklagt, hatte geweint, stundenlang, während sie redete, hatte auch geschwiegen.

Der Junge saß in U-Haft, die Tochter war tot, was konnte ich da noch tun?

Ich hatte sie an die psychosoziale Beratungsstelle für Migranten verwiesen. Kaum dass sie vor ihm saß, hatte Osman mich angerufen. „Was soll ich mit der Frau?“

Wenige Tage später lautete sein zweiter Kommentar: „Das ist kein Fall für mich, sie lässt ja niemanden an sich heran. Wir haben ein Gespräch mit Sibel versucht, keine Chance. Sie kennt dich. Wenn’s dir nicht allzu viel ausmacht, lass sie einfach reden. Vielleicht hilft ihr das …“

Wenn viermal das Telefon geklingelt und es dreimal geklopft hatte – „Wie lange dauert das denn noch, die Leute stehen hier draußen Schlange!“ –, waren Hüsniyes letzte Worte, mit dick verquollenen Augen, auf die sie erst ein Taschentuch drückte, wenn sie aufstand: „Bitte, du musst mit ihm sprechen. Er hat es nicht getan. Er muss sich doch jemandem anvertrauen. Bitte, besuch ihn einmal, nur ein einziges Mal, wenn er dann nicht redet, kann nur Gott noch …“ Und ein neuer Schwall Tränen ergoss sich über ungesund gerötete Wangen und versickerte im Stoff des weißen Kopftuchs, dessen Zipfel sie locker unter dem Kinn verknotet hatte.

Schließlich war ich hingegangen. Erstaunlich problemlos hatte ich als Vertreterin meiner Einrichtung eine Besuchserlaubnis bekommen, nein, mit dem Anwalt zusammen mochte ich nicht gehen. Der Junge wollte erst nicht mit mir reden. Er wollte mit niemandem reden. Er war überrascht und gab sich stinksauer, als ich ihn auf Türkisch ansprach, presste etwas wie „Anbiedern oder was hier?“ zwischen verkniffenen Lippen hervor. Immerhin erwies sich die Sprache dann doch als der Schlüssel zum Gespräch, auch wenn er lieber Deutsch reden wollte. „Mama hat Sie geschickt, ich weiß. Sie nervt. Alle nerven. Lasst mich doch in Ruhe!“ Die letzten Worte waren gebrüllt. Er war genau der Typ von Jungmann, den die Gesellschaft aufgegeben hatte: ohne Hauptschulabschluss, vermutlich fortan auch nicht weiter beschulbar, ohne Job, ohne Ausbildung, womöglich zu einem gewissen Grad Analphabet, sekundär oder funktional, wie es so schön heißt, er hatte ja Lesen und Schreiben in der Schule gelernt, aber ob er es auch beherrschte? Ein kahl geschorener Kopf, nur in der Mitte schimmerte es dunkler. Leicht übergewichtig, aber überzeugt, ein toller Macker, ein Macho, ein Mann zu sein, nach dem die Mädchen sich verzehrten. Klar, Kampfsport machten sie doch alle. Er kaute auf irgendetwas herum, während er im Besucherzimmer vor mir saß, spuckte zweimal auf den Boden, starrte mir provozierend ins Gesicht. Ich wies ihn nicht zurecht. Halb angewidert, halb fasziniert starrte ich zurück. Was war das für ein Bursche? Und was war das für eine Geschichte, die er sich und seiner Schwester da eingebrockt hatte? Irgendetwas in seiner Haltung, seinem Gesicht, seinen Augen oder auch seinen Gesten widersprach all meinen Vorurteilen, auf denen ich mich nur allzu gern ausgeruht hätte, um der Mutter endgültig eine Absage zu erteilen.

Erst nach diesem Besuch fing die Sache an, mich zu interessieren. Das Gejammer der Mutter hatte mich lange auf Distanz schalten lassen. Es gehörte zu meinem Job, weinende Frauen in den Arm zu nehmen, zu trösten, „Wird schon wieder“ zu sagen und sie an irgendwelche kompetenten Stellen weiterzuvermitteln, wissend, dass nichts wieder wurde, wie die meisten es sich wünschten, schon, weil es eigentlich niemals so gewesen war. Allein, dass jemand ihnen zuhörte, dass sie ernst genommen wurden, half ihnen oft schon, den Alltag der nächsten Tage, Wochen, Monate, des weiteren Lebens eben, zu überstehen. Es war auch normal, dass die Frauen immer wieder kamen, selbst wenn die Angelegenheit, die sie einst den Weg zu uns hatte beschreiten lassen, längst geregelt war. Nach dem ersten Gespräch nahmen sie mich in den Arm, wenn ich ihnen die Hand zum Abschied reichte. Beim zweiten Mal küssten sie mich schon beim Hereinkommen und nach dem dritten Gespräch gehörte ich sozusagen zur Familie. Ob mir das passte oder nicht.

Für all dieses Drumherum gab es keinerlei Posten im schönen Abrechnungssystem der Behörde, wo für jeden Klienten minutiös aufgeführt werden musste, wie lange man was mit ihm oder ihr besprochen hatte, was konkret unternommen wurde, ob man die Person weiterverwiesen hatte, wenn ja, wohin und ob die Person auch dort angekommen war, Erfolgsquotient, ob mit einem Folgebesuch zu rechnen war … Fünfzehn Minuten pro Person galten als viel. Wie sollte ich die zwei bis drei Stunden verbuchen, die manche Frauen bei mir saßen?

Hüsniye war nur insofern eine Ausnahme, als dass sie ohne konkrete, aktenkundig zu regelnde Angelegenheit, sozusagen ohne eine offizielle Ausrede, gekommen war. Ich hatte in den Vorjahren kleinere Dinge für sie geregelt, das schien ihr als Grund zu reichen. Sie hätte jeden Strohhalm ergriffen, der sich nicht wegduckte.

Angefangen hatte alles damit, dass sie vor rund fünfzehn Jahren bei mir in den Deutschkurs gekommen war. Wie die meisten kam sie ohne Heft und Stift, konnte kaum schreiben, sagte die ersten Stunden kein Wort, auch nicht auf Türkisch. Dann taute sie auf und wurde regelrecht zur Plaudertasche. Sie kam nicht zum Deutschlernen, sie kam, weil sie hier unter Frauen war, mit denen sie zum Teil ein ähnliches Schicksal verband, mit denen sie reden und zweimal in der Woche an einem geschützten Ort Zeit verbringen konnte, über die sie niemandem Rechenschaft ablegen musste. Weder Mann noch Schwiegermutter. Damals gab es im Wörterbuch der integrationsbeflissenen Nation noch keine Prüfungen nach bestimmten Lerneinheiten, Lernfortschrittskontrollen und wie das alles hieß. Der Veranstalter, wir Dozentinnen und auch die Frauen wussten, dass es nicht in erster Linie um das Erlernen der Sprache ging. Klar, das war ein schöner Nebeneffekt, wenn es denn klappte. Die meisten lernten etwas, einige viel, aber manche auch so gut wie nichts. Sie genossen einfach das soziale Beisammensein. Eine davon war Hüsniye. Es gab in diesen Kursen eine Art Seminar-Du; jetzt, im Büro der Sozialarbeiterin für Frauenfragen in unserer niedrigschwelligen Stadtteileinrichtung, siezte ich sie. Der Kurs lag fünfzehn Jahre zurück, noch immer radebrechte sie, zeigte ihre goldenen Zähne, wenn man sie darauf ansprach. „Bahar für mich machen“, pflegte sie dann zu sagen und grinste. Bis vor wenigen Wochen. Bis Bahar starb. Ihre Tochter.

„Ehrenmord!“ Ich stützte den Kopf in die Hände. Das Wort war Mutter und Sohn tausendfach um die Ohren geschlagen worden. Als der Junge verhaftet wurde, als die Nachbarn davon erfuhren, als Bahars Ausbilder davon hörten. Selbst Axel, mein sozialpädagogisch versierter Chef, hatte letztendlich mit den Schultern gezuckt und Songül, die mit allen Multikulti-Wassern der letzten zwanzig Jahre gewaschene Inhaberin der Stelle, auf der ich hier vertretungshalber saß, hatte ungewohnt resigniert die Hände in Schulterhöhe gehoben und gemurmelt: „Was soll man da noch machen?“ Ehrenmord. Die Sache war doch klar: Bahar hatte sich ehrenrührig benommen, hatte sich heimlich mit dem Zivi aus dem Haus der Jugend getroffen. Der Bruder hatte sie einmal verwarnt, vielleicht auch zweimal, vielleicht auch keinmal. Nein, so einer warnt nicht, der sticht gleich zu. Kennt man doch. Na ja, zugestochen hatte er nicht. Es hatte gebrannt, im Haus der Jugend, die Tür zum Materiallager war verschlossen gewesen, als es brannte. Bahar und der Zivi waren drinnen gewesen.

Nun saß der Junge und schwieg zur Tat. Allen, denen sie begegnete, ob sie es hören wollten oder nicht, jammerte nun die Mutter vor: „Mein Junge war’s nicht. Mein Junge hat das nicht getan …“ Der Polizeipsychologe sah keinen Betreuungsbedarf, der psychosoziale Dienst für Migranten hatte aufgegeben, bevor man sich der Sache richtig angenommen hatte. So saß Hüsniye also täglich ein paar Stunden bei mir im Büro.

Jedes Mal bat sie mich, sie zu Hause zu besuchen, damit wir ungestört weiterreden könnten. Sie würde mir Tee kochen, wollte Suböreği machen, sie wusste, dass ich diese arbeitsaufwändige Pastetenart besonders liebte, oder Sarma, gefüllte Weinblätter, sie kannte meine kulinarischen Schwächen genau. Höflich, aber bestimmt lehnte ich ab. Einmal, zehnmal, hundertmal. Ich hatte diesen Job angenommen, befristet, als Vertretung, Frauensozialarbeit, ja, aber ich hatte gleich zu Beginn eine Bedingung gestellt: Ich besuche die Frauen nur im Ausnahmefall zu Hause und nur, wenn ich selbst es für richtig und unumgänglich halte. Diese Art von Klinkenputzen, oder, netter gesagt, Teestundenpalaver, lag mir nicht.

Doch nachdem ich nun den Jungen gesehen hatte, musste ich auch sein Zuhause sehen. Ich kannte sie alle: Die Mutter Hüsniye am besten und am längsten, auch Bahar, die Tochter, die vier, fünf Jahre alt gewesen war, als Hüsniye sie zum ersten Mal in der Kinderbetreuung vom Deutschkurs abgegeben hatte. Und Burak, den Sohn, fünf Jahre jünger als seine Schwester, der nun älter werden würde, im Gefängnis, in Abschiebehaft, in der Türkei, dem Land, das er, der in Wilhelmsburg geboren war, nur aus dem Sommerurlaub kannte. Ich würde Hüsniye besuchen. Ich würde eine Ausnahme machen, ich hatte angebissen, und Hüsniye wusste das vermutlich.